UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 6th October 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

GS3/Environment

भारत की आपदा प्रतिरोधक क्षमता की दिशा

क्यों समाचार में है?

भारत, जिसे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक खतरे वाले देशों में से एक माना जाता है, लगातार विभिन्न जलवायु-संबंधी खतरों का सामना कर रहा है। इनमें शामिल हैं:

- गर्मी की लहरें

- अत्यधिक वर्षा

- चक्रवात

- बाढ़

- भूस्खलन

पिछले दशक में, भारत ने अपनी आपदा जोखिम कमी (DRR) ढांचे को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रगति प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम कमी पर दस सूत्रीय एजेंडा (2016) द्वारा प्रेरित है और इसे गृह मंत्रालय (MHA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के माध्यम से लागू किया गया है। यह विकास प्रतिक्रियात्मक आपदा उत्तरदायिताओं से एक समग्र दृष्टिकोण की ओर संक्रमण को दर्शाता है, जिसमें शामिल हैं:

- रोकथाम

- तैयारी

- न्यूनिकरण

- प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण

मुख्य बिंदु

- 15वें वित्त आयोग की 2021-26 की सिफारिशों के साथ एक महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तन हुआ, जिसमें ₹2.28 लाख करोड़ ($30 बिलियन) का आवंटन DRR के लिए किया गया।

- नया आवंटन मॉडल 30% फंडिंग को तैयारी और न्यूनीकरण के लिए प्राथमिकता देता है, जिसमें क्षमता निर्माण और न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं।

- भारत दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के लिए प्राकृतिक समाधानों (NbS) और तकनीकी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- सामुदायिक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत की DRR रणनीति के प्रमुख तत्व हैं।

अतिरिक्त विवरण

- वित्तपोषण DRR: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें यह दर्शाती हैं कि लचीलापन के लिए पुनर्प्राप्ति प्रयासों और जोखिम निवारण रणनीतियों में निवेश की आवश्यकता है। वित्तपोषण मॉडल में 30% को तैयारियों और शमन के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें 10% क्षमता निर्माण के लिए और 20% शमन उपायों के लिए है।

- प्राकृतिक आधार पर समाधान (NbS): राज्यों में ₹10,000 करोड़ ($1.2 बिलियन) की परियोजनाएं चल रही हैं, जो जलवायु खतरों से लड़ने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हैं। उदाहरणों में राष्ट्रीय चक्रवात शमन कार्यक्रम शामिल है, जिसने तटीय सुरक्षा में सुधार किया है।

- समुदाय की क्षमता निर्माण: दो बड़े स्वयंसेवी समूह, आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र, 2.5 लाख प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए हैं।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत, आपदा लचीला बुनियादी ढांचे (CDRI) के लिए गठबंधन का संस्थापक सदस्य होने के नाते, वैश्विक मंचों में सक्रिय रूप से ज्ञान और प्रथाओं को साझा करता है।

अंत में, भारत की आपदा प्रबंधन के प्रति विकसित होती दृष्टिकोण एक प्रतिक्रियाशील राहत विधियों से प्रोएक्टिव लचीलापन रणनीतियों की ओर बढ़ने का संकेत है। वित्तीय नीति को वैज्ञानिक समझ, समुदाय की भागीदारी, और प्राकृतिक आधार पर नवाचारों के साथ एकीकृत करके, भारत न केवल अपनी आपदा तैयारी को बढ़ा रहा है बल्कि समान पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य देशों के लिए एक मूल्यवान उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है।

GS3/अर्थव्यवस्था

रोजगार को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानें

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य, जो कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और जहां युवा जनसंख्या प्रमुखता में है, आर्थिक वृद्धि के लिए एक अनोखा अवसर प्रस्तुत करता है। अगले 25 वर्षों में कार्यशील आयु की जनसंख्या में लगभग 133 मिलियन लोगों की वृद्धि का अनुमान है, जो वैश्विक कार्यबल के लगभग 18% का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, भारत के लिए इस जनसांख्यिकीय लाभांश को स्थायी आर्थिक सफलता में बदलना आवश्यक है। हालांकि, यह अवसर समय-संवेदनशील है, क्योंकि कार्यशील आयु की जनसंख्या 2043 के आसपास अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है।

- रोजगार सृजन को सतत आर्थिक वृद्धि के लिए प्राथमिकता बनाना चाहिए।

- गुणवत्तापूर्ण नौकरियों से गरीबी कम की जा सकती है और समान विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

- भारत में वर्तमान रोजगार रणनीतियाँ विखंडित और प्रतिक्रियाशील हैं।

- एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति (INEP): मौजूदा रोजगार कार्यक्रमों को समेकित करने और उन्हें औद्योगिक, व्यापार, शिक्षा, और श्रम नीतियों के साथ संरेखित करने का प्रस्तावित ढांचा, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

- श्रम-गहन क्षेत्र: नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण, रियल एस्टेट, और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। MSME क्षेत्र, जो 250 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, इस रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- रोजगार की गुणवत्ता: बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देना आवश्यक है ताकि स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

- लिंग समावेशन: महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने के लिए रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना और बाल देखभाल सहायता को बढ़ाने जैसी पहलों की आवश्यकता है।

- डेटा पारदर्शिता: सांख्यिकीय विधियों में सुधार सूचित नीति निर्माण और रोजगार पहलों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष के रूप में, रोजगार सृजन की चुनौती भारत में समान और लचीली आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय है। रोजगार रणनीतियों को व्यापक आर्थिक, शैक्षिक, और प्रौद्योगिकी ढांचों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है।

Chlorophytum vanapushpam की खोज

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

हाल ही में, इडुक्की ज़िले के वागामोन पहाड़ियों में क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं ने Chlorophytum जाति के अंतर्गत एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे Chlorophytum vanapushpam नाम दिया गया है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट की जैव विविधता में एक नई उपलब्धि है, जो अपनी समृद्ध वनस्पति के लिए जानी जाती है।

- प्रजाति वर्गीकरण: Chlorophytum vanapushpam एक स्थायी जड़ी-बूटी है जो Asparagaceae परिवार से संबंधित है।

- भौगोलिक वितरण: यह वागामोन और नेयमक्कड के चट्टानी पहाड़ियों में 700 मीटर से 2124 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है।

- भौतिक विशेषताएँ: इसमें छोटे गुच्छों में सफेद फूल, पतले पत्ते होते हैं, और यह 90 सेंटीमीटर तक ऊँची हो सकती है।

- बीज की जानकारी: इस प्रजाति के बीज का आकार लगभग 4 से 5 मिमी होता है।

- फूलने का मौसम: यह पौधा सितंबर से दिसंबर के बीच फूल और फल देता है।

- प्रजाति नाम की उत्पत्ति: नाम vanapushpam मलयालम शब्दों Vanam (जंगल) और Pushpam (फूल) से लिया गया है।

- अन्य प्रजातियों से संबंध: अपने प्रसिद्ध रिश्तेदार Chlorophytum borivilianum के विपरीत, Chlorophytum vanapushpam कंद नहीं पैदा करता है।

- पारिस्थितिकी महत्व: पश्चिमी घाट Chlorophytum जाति का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है, जिसमें 18 पहचानी गई प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कई में औषधीय गुण होते हैं।

- पारंपरिक उपयोग: एक प्रसिद्ध प्रजाति, जिसे सामान्यतः 'सफेद मुसली' कहा जाता है, पारंपरिक चिकित्सा और पत्तेदार सब्जी के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

Chlorophytum vanapushpam की खोज पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी समृद्धि और इस क्षेत्र में जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने के लिए चल रहे शोध के महत्व को उजागर करती है।

GS2/राजनीति

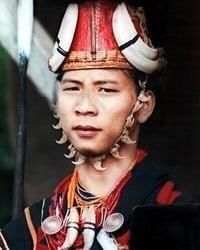

तिखिर जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

तिखिर जनजातीय परिषद (टीटीसी) ने हाल ही में नागालैंड के पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया है कि वे तिखिर जनजाति के उम्मीदवारों को नागालैंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही भर्ती में शामिल करने पर विचार करें। यह पहल स्थानीय अवसरों में जनजाति की प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देती है।

- तिखिर जनजाति नागालैंड राज्य में स्थित स्वदेशी नागा जनजातियों में से एक है।

- 2011 की जनगणना के अनुसार, नागालैंड में तिखिर लोगों की जनसंख्या 7,537 है, जिनमें से कुछ सदस्य म्यांमार की सीमा के पार निवास करते हैं।

- तिखिर को भारत की आधिकारिक जनगणना में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- वे नागा यिमचुंग्रू नामक एक भाषा का उपयोग करते हैं, जो तिबेटो-बर्मन भाषा परिवार का हिस्सा है।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: तिखिर जनजाति कभी सिर काटने के लिए जानी जाती थी, जहां एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके द्वारा मारे गए दुश्मनों की संख्या से मापी जाती थी।

- आर्थिक गतिविधियाँ: तिखिर मुख्य रूप से एक कृषि समुदाय हैं, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं।

- चुनौतियाँ: एक छोटी जनजाति होने के नाते, वे कभी-कभी बड़ी पड़ोसी जनजातियों से उत्पीड़न का सामना करते हैं।

- धार्मिक विश्वास: ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद, अधिकांश तिखिरों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जबकि अभी भी अपनी पारंपरिक लोक धर्म के कुछ तत्वों का अभ्यास करते हैं।

- सांस्कृतिक त्योहार: प्रमुख त्योहार, जिसे "त्सोंगलकनी" के नाम से जाना जाता है, हर साल 9 से 12 अक्टूबर तक मनाया जाता है और इसका ध्यान ढाल की पवित्रता पर केंद्रित होता है।

तिखिर जनजाति, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जारी चुनौतियों के साथ, विशेष रूप से नागालैंड पुलिस भर्ती जैसे सार्वजनिक सेवा के अवसरों में अधिक पहचान और प्रतिनिधित्व की मांग करती है।

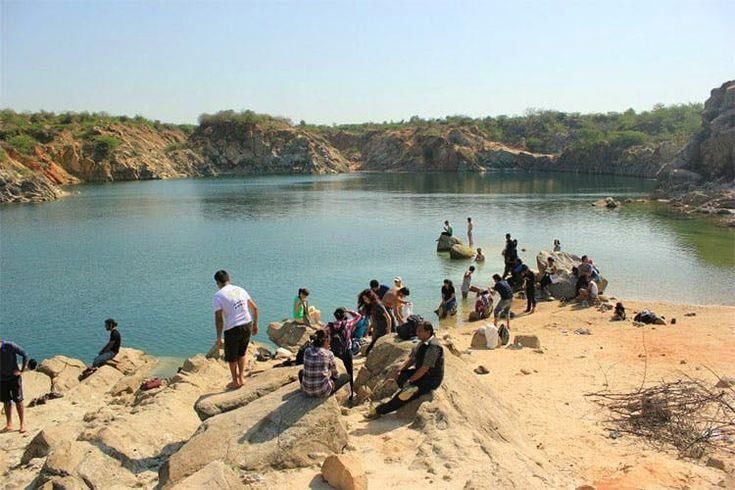

असोला भट्टि वन्यजीव अभयारण्य

क्यों खबर में?

क्यों खबर में?

दिल्ली के वन और वन्यजीव विभाग ने हाल ही में असोला भट्टि वन्यजीव अभयारण्य में 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर दैनिक पक्षी चलने का आयोजन करने की घोषणा की है।

- यह अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर 32.71 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

- यह जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इंडो-गंगा मैदान के साथ मिलकर उत्तर अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे का हिस्सा बनता है।

- अभयारण्य में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों सहित विविध वनस्पति और जीव-जंतु हैं।

- स्थान: यह अभयारण्य दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित है, जिसमें हरियाणा के उत्तरी फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं।

- वनस्पति: चैंपियन और सेठ (1968) के अनुसार, यह क्षेत्र उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के तहत वर्गीकृत है। स्थानीय वनस्पति में शुष्क परिस्थितियों के अनुकूलन हैं, जिसमें कांटेदार अंग, मोमयुक्त पत्ते, और ऊनी विशेषताएँ शामिल हैं।

- वनस्पति: अभयारण्य में प्रमुख पेड़ों में नीम, पीपल, और जामुन शामिल हैं। इसे औषधीय पौधों के विशाल संग्रह के लिए भी जाना जाता है।

- जीव-जंतु: वन्यजीवों में नीलगाय, भारतीय हेजहोग, भारतीय खरगोश, और भारतीय ग्रे मोंगूस जैसे विभिन्न स्तनधारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अभयारण्य में भारतीय मोर, लाल जंगल का मुर्गा, और भारतीय ग्रे हॉर्नबिल सहित 200 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

पक्षी चलने का आयोजन प्रकृति प्रेमियों के लिए असोला भट्टि वन्यजीव अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता को जानने और सराहने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

GS3/रक्षा और सुरक्षा

व्यायाम KONKAN-25 की शुरुआत

द्विपक्षीय नौसैनिक व्यायाम KONKAN-25 05 अक्टूबर 2025 को भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ, जो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है।

- दो चरण: यह व्यायाम दो अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा: एक हार्बर चरण और एक समुद्री चरण।

- हार्बर चरण: इस चरण में नौसैनिक कर्मियों के बीच पेशेवर बातचीत, क्रॉस-डेक दौरे, खेल गतिविधियां और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल होंगे।

- समुद्री चरण: इसमें जटिल समुद्री संचालन अभ्यास होंगे जो एंटी-एयर, एंटी-सर्फेस, और एंटी- submarines अभ्यास, साथ ही उड़ान संचालन और अन्य समुद्री कौशल विकास पर केंद्रित होंगे।

- संपत्तियों की तैनाती: दोनों राष्ट्र अग्रिम पंक्ति की संपत्तियों को तैनात करेंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बियां, और आंतरिक एवं तटीय वायु संपत्तियां।

- भारतीय प्रतिनिधित्व: भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नेतृत्व में अपने कैरियर बैटल ग्रुप का प्रदर्शन करेगी, साथ ही अन्य सतही, उप-सतही, और वायु युद्धक भी शामिल होंगे।

- सामरिक महत्व: यह व्यायाम सुरक्षित, खुले और स्वतंत्र समुद्रों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो 'भारत-यूके दृष्टि 2035' में वर्णित व्यापक सामरिक साझेदारी को दर्शाता है।

- महत्व: व्यायाम KONKAN-25 का उद्देश्य सामरिक संबंधों को मजबूत करना, अंतर-क्रियाशीलता में सुधार करना, और क्षेत्रीय maritime स्थिरता को बढ़ाना है।

- यह व्यायाम दोनों राष्ट्रों के लिए सहयोगात्मक maritime सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक मंच है।

संक्षेप में, व्यायाम KONKAN-25 भारत और यूके के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

ओर्टोलान बंटिंग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

ओर्टोलान बंटिंग, एक दुर्लभ यूरोपीय पक्षी, हाल ही में भारत के कोलकाता के दक्षिणी उपनगर बारुइपुर में देखा गया है। यह दृश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंगाल में इस पक्षी का केवल दूसरा रिकॉर्डेड अवलोकन है।

- ओर्टोलान बंटिंग एक छोटा प्रवासी गायक पक्षी है जो पलियरिक क्षेत्र से संबंधित है।

- इसका वैज्ञानिक नाम Emberiza hortulana है।

- यह प्रजाति मुख्य रूप से यूरोप में वितरित है, जो मंगोलिया और आर्कटिक सर्कल के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है।

- आवास: ओर्टोलान बंटिंग खुले, खेती किए गए या अविकसित क्षेत्रों को पसंद करता है जिनमें Sparse वनस्पति होती है और यह वन क्षेत्र से बचता है। यह 2500 मीटर की ऊँचाई तक पाया जा सकता है लेकिन समुद्री जलवायु में नहीं पनपता।

- शारीरिक विशेषताएँ: नर पक्षियों में हरा-भूरा सिर, पीली गला, एक विशिष्ट घुमावदार मूंछ, और आँखों के चारों ओर एक रिंग होती है। उनका पेट भूरे रंग का होता है, जबकि पीठ और रंप भूरे रंग की धारीदार होती हैं। इसके विपरीत, मादा और किशोर छोटे होते हैं और उनके रंग फीके होते हैं तथा पेट पर धब्बे होते हैं।

- चोंच: अन्य बंटिंग की तरह, ओर्टोलान की चोंच शुद्ध बीजों को तोड़ने के लिए अनुकूलित एक शंक्वाकार चोंच होती है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN लाल सूची के अनुसार, ओर्टोलान बंटिंग को कम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यह दृश्य न केवल ओर्टोलान बंटिंग के प्रवासी पैटर्न को उजागर करता है, बल्कि इस अद्वितीय पक्षी प्रजाति के संरक्षण स्थिति के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है।

भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद अंडमान में फटा

भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी, जो अंडमान और निकोबर द्वीप समूह के बरातांग द्वीप पर स्थित है, दो दशकों से निष्क्रिय रहने के बाद फट गया है। यह घटना इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटना को चिह्नित करती है।

- बैरन द्वीप, जो अपने ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है, हाल ही में फटा है, जिससे यह भारत का एकमात्र सक्रिय लावा ज्वालामुखी बन गया है।

- बरातांग द्वीप का कीचड़ ज्वालामुखी अद्वितीय है क्योंकि इसमें द्वीपसमूह के भीतर कुल 11 कीचड़ ज्वालामुखी शामिल हैं।

- स्थान: बरातांग द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100-150 किमी उत्तर में, उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित है।

- फटने का इतिहास: कीचड़ ज्वालामुखी में पहले महत्वपूर्ण फटने हुए थे, जिसमें हालिया विस्फोट 20 वर्षों में पहला प्रमुख घटना है।

- संरचना और प्रकृति: पारंपरिक ज्वालामुखियों के विपरीत, यह ठंडे कीचड़, पानी और गैसों (जैसे मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड) का उत्सर्जन करता है, जिससे कीचड़ के शंकु और बुलबुला पूल बनते हैं।

- सुगम्यता: स्थल तक पहुँचने के लिए निकटतम सड़क से 160 मीटर की छोटी पैदल यात्रा करनी होती है और यह जारवा जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के पास है, जहाँ नैतिक कारणों से फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।

- टेक्टोनिक सेटिंग: यह ज्वालामुखी भारतीय प्लेट के बर्मीज प्लेट के नीचे धंसने से बना है, जिससे गहरे स्तरों से गैस और तरल पदार्थ का उत्सर्जन होता है।

- पृथ्वी की प्रक्रियाएँ: विस्फोट वैज्ञानिकों को सक्रिय धंसाव क्षेत्रों में तरल प्रवासन, मीथेन उत्सर्जन, और क्रस्टल विरूपण का अध्ययन करने में सहायता करते हैं।

भारत के एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी का हालिया विस्फोट अंडमान और निकोबर द्वीप समूह में चल रही गतिशील भूगर्भीय प्रक्रियाओं को उजागर करता है और धंसाव से संबंधित घटनाओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कोरल त्रिकोण और फ़िलिपींस की कोरल लार्वा क्रायोबैंक पहल

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

फ़िलिपींस दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक स्थापित करने जा रहा है, जो कोरल त्रिकोण के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों को जोड़ता है, जिसमें ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। यह पहल इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में कोरल संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए क्रायोबैंकों का एक नेटवर्क स्थापित करने का उद्देश्य रखती है।

- कोरल त्रिकोण को इसके विशाल समुद्री जैव विविधता के कारण 'समुद्रों का अमेज़न' कहा जाता है।

- यह क्षेत्र 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फ़िलिपींस, टिमोर-लेस्टे, और सोलोमन द्वीप शामिल हैं।

- यह विश्व के तीन-चौथाई कोरल प्रजातियों और सभी रीफ मछलियों का एक तिहाई आवास देता है, जो 120 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है।

- प्रमुख खतरों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और विध्वंसक मछली पकड़ने के प्रथाएँ शामिल हैं, जो कोरल ब्लीचिंग और आवास हानि का कारण बनती हैं।

- कोरल प्रजातियाँ: कोरल त्रिकोण अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं।

- संपर्क संबंध: कोरल एकल-कोशीय शैवाल, जिन्हें ज़ूक्सैंथेली कहा जाता है, के साथ पारस्परिक संबंध में रहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

- कोरल स्थिर जीव होते हैं जो उपनिवेश बनाते हैं, जिसमें आनुवंशिक रूप से समान पॉलीप्स होते हैं जो सामूहिक रूप से रीफ संरचना में योगदान करते हैं।

यह पहल कोरल जैव विविधता को संरक्षित करने और चल रहे पर्यावरणीय चुनौतियों के खिलाफ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में न्यायिक बैकलॉग को कम करना

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

सरकार ने भारत के बढ़ते न्यायिक बैकलॉग को संबोधित करने और तेज, किफायती न्याय वितरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता, पंचाट और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

- भारतीय अदालतों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जो न्याय की पहुंच को लेकर चिंताएँ पैदा कर रहे हैं।

- सरकार न्यायपालिका पर दबाव कम करने के लिए ADR तंत्र पर जोर दे रही है।

- हाल के सुधारों में पूर्व-मुकदमे की मध्यस्थता का संस्थागतकरण शामिल है।

- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): ADR विभिन्न तंत्रों को शामिल करता है जो पक्षों को औपचारिक न्यायालय प्रणालियों के बाहर विवादों को हल करने की अनुमति देते हैं, जिसमें पंचाट, मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतें शामिल हैं।

- संविधानिक आधार: ADR का संविधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित है, जो न्याय की समान पहुँच और नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

- लोक अदालतें: 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित, ये मंच विवादों का नि:शुल्क और अनौपचारिक समाधान प्रदान करते हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं।

- मध्यस्थता: पूर्व मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के अनुसार, मध्यस्थता सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है, जो सामाजिक मानदंडों को संविधानिक मूल्यों के साथ संरेखित करती है।

- न्यायिक बैकलॉग आंकड़े: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (2024) में न्यायपालिका पर महत्वपूर्ण दबाव का संकेत मिलता है, जिसमें कई अदालतों में रिक्तियों की संख्या 20% से अधिक है और कुछ राज्यों में प्रति न्यायाधीश 4,000 से अधिक मामलों का कार्यभार है।

ADR तंत्र को मजबूत करना न्यायिक देरी को कम करने, न्याय की पहुँच को बढ़ाने और भारत की वैश्विक छवि को एक निवेशक-मित्र देश के रूप में बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। विवादों को औपचारिक अदालतों से दूर करके, ADR भारत की अधिक कार्यभार वाली न्यायपालिका पर बोझ को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है।

GS1/भूगोल

मंजीरा नदी के बारे में प्रमुख तथ्य

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

मेडक में एडुपयाल मंदिर के नजदीक हाल ही में एक बचाव कार्य ने मंजीरा नदी के बढ़ते जल स्तर के खतरों को उजागर किया, जहाँ कुकटपल्ली के दो युवाओं को बहने से बचाया गया।

- मंजीरा नदी गोदावरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।

- यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है।

- यह नदी 823 मीटर (2,700 फीट) की ऊँचाई पर बालाघाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है।

- इसका अंतिम हिस्सा पश्चिम में महाराष्ट्र और पूर्व में तेलंगाना के बीच सीमा बनाता है।

- आखिरकार, यह बसर में गोदावरी नदी में मिलती है, जो तेलंगाना के निजामाबाद के पास स्थित है।

- प्रमुख सहायक नदियाँ: इस नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जिनमें हल्दी (हरिद्रा), लेन्डी, नल्ला, मण्याद, टेर्ना, तवार्जा, और घरनी शामिल हैं।

- मुख्य परियोजनाएँ: मंजीरा नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सिंगुर डेम/सिंगुर जलाशय और निजाम सागर परियोजना शामिल हैं।

यह जानकारी मंजीरा नदी के क्षेत्रीय भूगोल में महत्व और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव को विशेष रूप से हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में उजागर करती है।

|

3433 docs|1075 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 6th October 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. भारत की आपदा प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? |  |

| 2. रोजगार को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानने का क्या महत्व है? |  |

| 3. Chlorophytum vanapushpam की खोज का महत्व क्या है? |  |

| 4. तिखिर जनजाति के बारे में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? |  |

| 5. असोला भट्टि वन्यजीव अभयारण्य की विशेषताएँ क्या हैं? |  |