UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 6th September 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

GS3/पर्यावरण

केंद्र ने पर्यावरण ऑडिटर्स की स्वतंत्र श्रेणी को मंजूरी दी

क्यों समाचार में?

पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 पेश किए हैं, जो स्वतंत्र “पर्यावरण ऑडिटर्स” की एक नई श्रेणी स्थापित करते हैं। ये मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियां, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के समान हैं, विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की जांच और सत्यापन करने के लिए अधिकृत होंगी। उनकी जिम्मेदारियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के कार्यों को पूरा करेंगी, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना और प्रदूषण रोकने और नियंत्रण में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना शामिल है।

मुख्य निष्कर्ष

- नए नियमों का उद्देश्य भारत की स्थायी शासन और व्यापार करने में आसानी के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाना है।

- निजी एजेंसियाँ अब पर्यावरण अनुपालन निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

- यह पहल मौजूदा निगरानी प्रणाली में सीमित संसाधनों के कारण मौजूद खामियों को दूर करती है।

अतिरिक्त विवरण

- नियमों की आवश्यकता: मौजूदा निगरानी सीमित मानव संसाधन और संसाधनों के कारण बाधित है, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य PCB द्वारा प्रभावी प्रवर्तन में कमी आई है। नए नियम इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

- नियमों की मुख्य विशेषताएँ:

- प्रमाणन और पंजीकरण: पर्यावरण ऑडिटर्स को पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी (EADA) के माध्यम से प्रमाणित और पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

- ऑडिटर्स का यादृच्छिक आवंटन: पूर्वाग्रह और हितों के संघर्ष को रोकने के लिए ऑडिटर्स को यादृच्छिक रूप से नियुक्त किया जाएगा।

- जिम्मेदारियाँ: पंजीकृत ऑडिटर्स अनुपालन की पुष्टि करेंगे, नमूनाकरण और विश्लेषण करेंगे, और विभिन्न पर्यावरण कानूनों के पालन को सुनिश्चित करेंगे।

- स्व-अनुपालन सत्यापन: ऑडिटर्स परियोजना प्रस्तावकों द्वारा स्वयं-रिपोर्ट किए गए अनुपालन का भी सत्यापन करेंगे।

- प्रमुख हितधारक:

- प्रमाणित पर्यावरण ऑडिटर (CEA): पूर्व अनुभव की पहचान या राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से योग्य।

- पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर (REA): आधिकारिक रूप से ऑडिट करने के लिए प्रमाणित पेशेवर।

- पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी (EADA): प्रमाणन, पंजीकरण, निगरानी और ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार।

- MoEFCC: कार्यान्वयन की निगरानी करता है और दिशानिर्देश प्रदान करता है।

- CPCB, SPCBs, और क्षेत्रीय कार्यालय: निरीक्षकों के रूप में कार्य करते रहेंगे और नए नियमों को लागू करने में सहायता करेंगे।

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 का परिचय भारत की पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। निजी एजेंसियों को निगरानी के दायरे में शामिल करके, ये नियम पर्यावरण अनुपालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिससे प्रभावी प्रवर्तन के लिए स्थानीय कर्मचारियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना कि मूल निगरानी कार्यों को बनाए रखा जाए। इस ढाँचे की सफलता अंततः इन स्वतंत्र ऑडिटों को मौजूदा अनुपालन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने और स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन को मजबूत करने पर निर्भर करेगी।

GS3/रक्षा और सुरक्षा

तकनीकी दृष्टिकोण और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025)

रक्षा मंत्रालय ने तकनीकी दृष्टिकोण और क्षमता रोडमैप 2025 (TPCR-2025) का अनावरण किया है, जो एक समग्र 15 वर्षीय रणनीति है जिसका लक्ष्य सैन्य तत्परता और आधुनिकीकरण को बढ़ाना है।

- भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए अगले 10-15 वर्षों के लिए मार्गदर्शन के लिए एक रणनीतिक आधुनिकीकरण ब्लूप्रिंट।

- भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष में बहु-क्षेत्रीय संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- आर एंड डी और नवाचार में रक्षा उद्योग, MSME और स्टार्ट-अप्स की भूमिका पर जोर देता है।

- आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्थानीय उत्पादन को मजबूत करते हुए आयात पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य।

- सुनिश्चित करता है कि सैन्य बल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धात्मक और उभरती हुई खतरों के लिए तैयार रहें।

- परमाणु एवं CBRN तैयारी: परमाणु कमान प्रणालियों, जीवित रहने के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और बिना चालक CBRN (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear) वाहनों का विकास करना।

- ड्रोन एवं बिना चालक प्रणालियाँ: 1,500 किमी की रेंज और 60,000 फीट की ऊंचाई वाले स्टेल्थ ड्रोन पर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही AI-सक्षम लूटरिंग म्यूनिशन्स।

- इलेक्ट्रॉनिक एवं साइबर युद्ध: उन्नत जैमर की तैनाती और साइबर एवं अंतरिक्ष युद्ध के लिए तत्परता को उजागर करता है।

- सेवा आधुनिकीकरण:

- थल सेना: नए टैंकों, हल्के टैंकों, UAV-लॉन्च किए गए सटीक मार्गदर्शित गोला-बारूद, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों का परिचय।

- नौसेना: नए विध्वंसक, कोर्वेट्स, माइन वेसल्स, और एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का अधिग्रहण।

- वायु सेना: स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का विकास।

- क्रियान्वयन: उद्योग और सैन्य सेवाओं के बीच नियमित परामर्श में शामिल होता है, MSME और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी के साथ।

TPCR-2025 भारत की रक्षा योजना के लिए एक दीर्घकालिक क्षमता रोडमैप के रूप में कार्य करता है, घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है और कई क्षेत्रों में युद्ध तत्परता सुनिश्चित करता है।

GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारतीय विज्ञान कांग्रेस को ESTIC द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

भारतीय विज्ञान कांग्रेस को उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका पहला संस्करण नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह परिवर्तन भारत के विज्ञान नीति के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो एक अधिक संरचित और नवाचार-प्रेरित मंच की ओर बढ़ रहा है।

- भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) की एक सदी से अधिक पुरानी इतिहास है लेकिन इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे इसका पतन हुआ।

- ESTIC का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना है, जिसमें Viksit Bharat 2047 का दृष्टिकोण शामिल है।

- पहला ESTIC 3-4 नवंबर 2025 को भारत मंडप, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

- भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC): 1914 में स्थापित, यह भारतीय वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख मंच था, लेकिन इसकी बैठकों में प्रासंगिकता में कमी और विवादों का सामना करना पड़ा।

- उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC): यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है, और इसका ध्यान नवाचार-प्रेरित अनुसंधान पर है जिसमें सरकारी भागीदारी शामिल है।

- थीम आधारित सत्र: इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर 11 तकनीकी सत्र होंगे।

- वैश्विक भागीदारी: पुष्टि किए गए अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों में नोबेल पुरस्कार विजेता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो भारत की वैश्विक वैज्ञानिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।

- ISC से ESTIC में परिवर्तन का उद्देश्य नीति का आधुनिकीकरण करना, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क में एक नेता के रूप में स्थापित करना है।

यह परिवर्तन एक मजबूत वैज्ञानिक समुदाय को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है जो समकालीन आवश्यकताओं और भविष्य के लक्ष्यों के साथ संरेखित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत की वैज्ञानिक संवाद प्रासंगिक और प्रभावशाली बनी रहे।

GS3/अर्थव्यवस्था

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए PIB प्रोत्साहन योजना

समाचार में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ी ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य ई-कचरे और बैटरी स्क्रैप जैसे द्वितीयक सामग्रियों से महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ाना है।

- यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के तहत स्वीकृत है।

- यह योजना ₹1,500 करोड़ का बजट लिए हुए है जो 6 वर्षों की अवधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31) में वितरित की जाएगी।

- यह लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

- यह खनन परियोजनाओं में लंबे समय तक चलने वाली आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों को संबोधित करती है।

- इसका लक्ष्य वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता 270 किलोटन होना और प्रति वर्ष 40 किलोटन खनिजों का उत्पादन करना है।

- यह अनुमानित रूप से लगभग ₹8,000 करोड़ का निवेश जुटाने और लगभग 70,000 नौकरियों का सृजन करने की उम्मीद है।

- लाभार्थी: इस योजना का लाभ बड़े पुनर्चक्रकों, छोटे/नए पुनर्चक्रकों और स्टार्ट-अप्स को होगा, जिसमें एक तिहाई फंड छोटे/नए प्रवेशकर्ताओं के लिए आरक्षित है।

- कच्चे माल के स्रोत: यह पहल ई-कचरे, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स, और अन्य प्रकार के औद्योगिक स्क्रैप के पुनर्चक्रण पर केंद्रित होगी।

- व्यापकता: यह नए संयंत्रों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा संयंत्रों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण का समर्थन करेगी।

- कैपेक्स सब्सिडी: समय पर कमीशनिंग के लिए संयंत्र और मशीनरी पर 20% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि देरी के लिए दरें कम होंगी।

- ओपेक्स सब्सिडी: यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के आधार वर्ष के सापेक्ष वृद्धिशील बिक्री से संबंधित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40% सब्सिडी जारी की जाएगी और शेष 60% बाद में जारी की जाएगी।

- प्रोत्साहन सीमा: बड़े संस्थानों के लिए ₹50 करोड़ की सीमा है (जिसमें संचालन व्यय के लिए अधिकतम ₹10 करोड़ है), जबकि छोटे संस्थानों के लिए ₹25 करोड़ की सीमा है (जिसमें संचालन व्यय के लिए अधिकतम ₹5 करोड़ है)।

- अर्हता प्रतिबंध: केवल वे कंपनियाँ जो वास्तविक खनिज निष्कर्षण में लगी हैं, वे ही पात्र हैं, केवल “ब्लैक मास” के प्रसंस्करण में संलग्न कंपनियों को छोड़कर।

अंत में, यह प्रोत्साहन योजना भारत की महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण क्षमताओं को बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं को संबोधित करने, और नौकरी सृजन तथा निवेश जुटाने के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

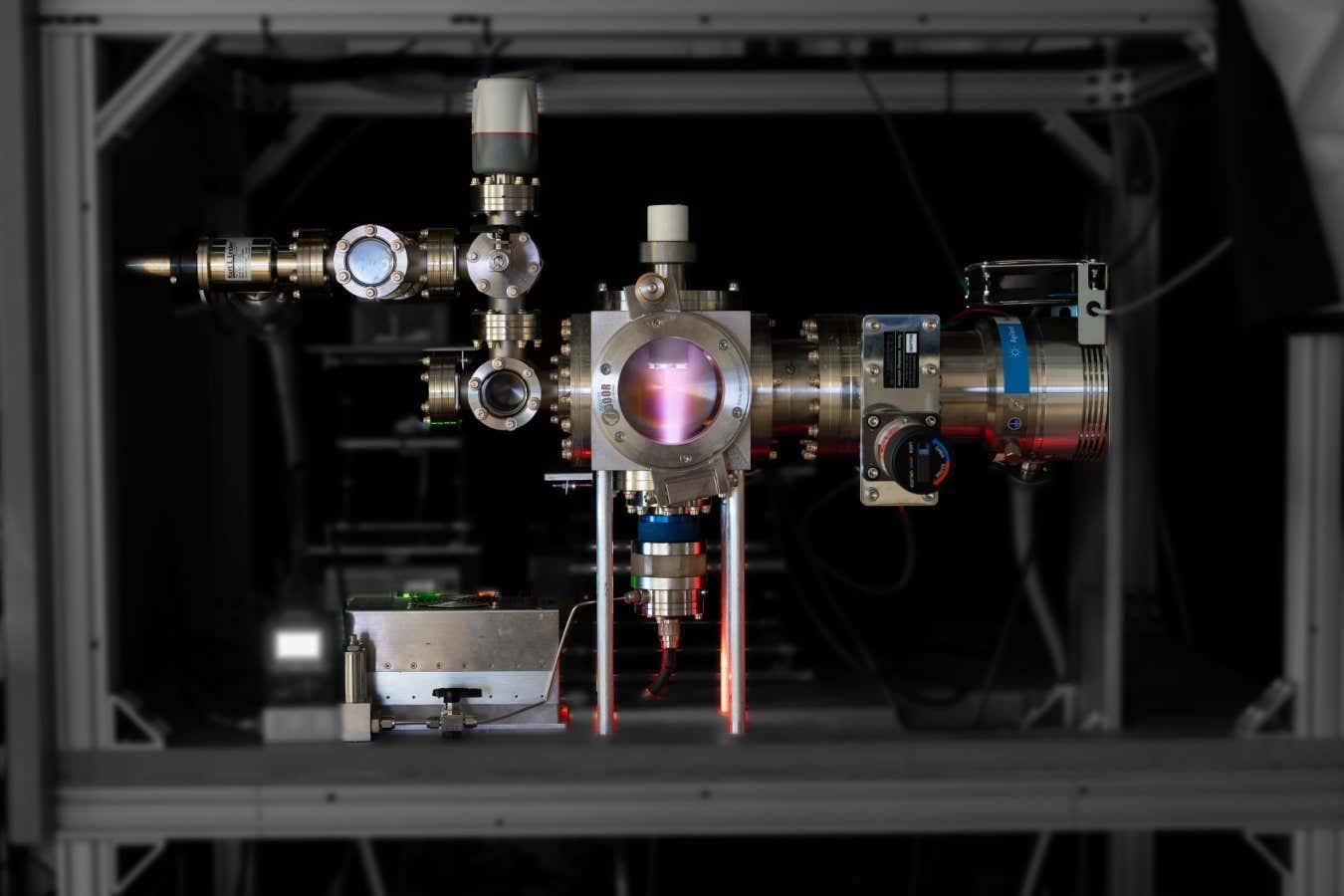

थंडरबर्ड रिएक्टर और कोल्ड फ्यूजन अनुसंधान (2025)

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

कोल्ड फ्यूजन प्रतिक्रिया, जिसे 1989 में असफल दावों के बाद नजरअंदाज किया गया था, अब चर्चा में है क्योंकि अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अपने नवप्रवर्तित “थंडरबर्ड रिएक्टर” से न्यूट्रॉन उत्पादन की रिपोर्ट दी है।

- कोल्ड फ्यूजन संभावित रूप से असीमित, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

- अनुसंधान को अब लो-एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन (LENR) के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- कोल्ड फ्यूजन प्रतिक्रिया क्या है: यह कमरे के तापमान पर परमाणु संलयन (fusion) प्राप्त करने की एक प्रस्तावित विधि है, जो पारंपरिक संलयन के विपरीत है, जिसे अत्यधिक उच्च तापमान (100 मिलियन °C से अधिक) की आवश्यकता होती है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: यह विचार 1989 में शुरू हुआ जब रसायनज्ञ मार्टिन फ्लेशमैन और स्टेनली पोंस ने दावा किया कि उनके पैलेडियम-हैवी वॉटर प्रयोग ने सामान्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अधिक गर्मी उत्पन्न की, लेकिन इन परिणामों को अन्य शोधकर्ताओं द्वारा पुन: उत्पन्न नहीं किया जा सका।

- वर्तमान रुचि: यदि सफल होता है, तो कोल्ड फ्यूजन ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला सकता है, जिससे सतत और किफायती ऊर्जा समाधान प्राप्त होंगे।

थंडरबर्ड रिएक्टर (2025)

- स्थापना: यह शोध, जो कैर्टिस बर्लिंगुएट द्वारा ब्रितिश कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया गया, अगस्त 2025 में पत्रिका Nature में प्रकाशित हुआ।

- उद्देश्य: रिएक्टर को बिजली उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि यह जांचने के लिए बनाया गया कि क्या रसायन विज्ञान परमाणु प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।

- तंत्र: एक प्लाज्मा थ्रस्टर ड्यूटेरियम आयनों (हाइड्रोजन के एक आइसोटोप) को पैलाडियम लक्ष्य पर निर्देशित करता है, जबकि एक इलेक्ट्रोकैमिकल सेल पैलाडियम के भीतर ड्यूटेरियम की सांद्रता बढ़ाता है, जिससे संलयन की संभावना बढ़ती है।

- न्यूट्रॉन पहचान: पैलाडियम पर ड्यूटेरियम आयनों के प्रहार करते समय प्रति सेकंड लगभग 130-140 न्यूट्रॉन का पता चला, जो पृष्ठभूमि स्तरों से काफी अधिक था।

- इलेक्ट्रोलिसिस प्रभाव: इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ड्यूटेरियम बढ़ाने से न्यूट्रॉन उत्पादन में और वृद्धि हुई।

- ऊर्जा उत्पादन: रिएक्टर ने 15 वाट की बिजली खपत करते हुए बहुत मामूली मात्रा में ऊर्जा (एक अरबवां वाट) उत्पन्न की, जो इस चरण में कोई भी नेट ऊर्जा वृद्धि नहीं दर्शाती।

संक्षेप में, थंडरबर्ड रिएक्टर ठंडी संलयन की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए चल रहा शोध ऊर्जा प्रौद्योगिकी में भविष्य के नवाचारों का रास्ता प्रशस्त कर सकता है।

GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत की बहु-ध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक आत्मनिर्भरता

भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता एक व्यावहारिक कूटनीतिक दृष्टिकोण है, जो ऐतिहासिक अनुभवों और वर्तमान भू-राजनीतिक गतिशीलताओं से आकारित है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने के साथ-साथ वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने के कारण, रणनीतिक आत्मनिर्भरता भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और एक अप्रत्याशित अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इसकी लचीलापन के लिए केंद्रीय बन गई है।

- रणनीतिक आत्मनिर्भरता स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय लेने की क्षमता को लचीलापन और अनुकूलनशीलता के साथ जोड़ती है।

- भारत के अमेरिका, चीन और रूस के साथ संबंध इसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उसके वैश्विक जुड़ाव के दृष्टिकोण को उजागर करते हैं।

- भारत की जी-20 अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाती है, जो एक बहुवादी और स्वतंत्र वैश्विक व्यवस्था के लिए समर्थन करती है।

- रणनीतिक आत्मनिर्भरता: यह शब्द एक राष्ट्र की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह बाहरी दबाव के बिना विदेश और रक्षा नीति में संप्रभु निर्णय ले सके। यह स्वतंत्रता और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है, अलगाववाद से बचता है।

- अमेरिकी साझेदारी: भारत का अमेरिका के साथ संबंध एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुआ है, जिसमें रक्षा सहयोग, खुफिया साझा करना और संयुक्त सैन्य पहलों की विशेषता है, जबकि स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखा गया है।

- चीन की चुनौती: भारत का चीन के साथ जटिल संबंध निरोध और जुड़ाव का संतुलन बनाता है, विशेषकर सीमा तनाव के बाद, जबकि आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है।

- रूसी संबंध: पश्चिमी आलोचना के बावजूद, भारत रणनीतिक कारणों से रूस के साथ जुड़ाव बनाए रखता है, जो कि केवल वफादारी के बजाय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व: भारत की जी-20 अध्यक्षता इसकी वैश्विक राजनीति में एक संप्रभु खिलाड़ी बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उन देशों को आकर्षित करती है जो एक एजेंसी की तलाश में हैं, न कि संरेखण की।

- स्वतंत्रता की चुनौतियाँ: आर्थिक कमजोरियाँ और भू-राजनीतिक दबाव भारत की स्वतंत्र क्रियाओं को सीमित कर सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता की एक व्यापक समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल संप्रभुता शामिल है।

संक्षेप में, भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता एक कूटनीतिक सिद्धांत से अधिक है; यह एजेंसी बनाए रखने और एक जटिल बहु-ध्रुवीय दुनिया में वैश्विक मानदंडों को आकार देने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। संबंधों को संतुलित करने और स्वतंत्रता को स्थापित करने की इसकी क्षमता अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसके भविष्य की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होगी।

BHARATI पहल

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने हाल ही में BHARATI पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए एक व्यापक समर्थन प्रणाली स्थापित करना है।

- BHARATI पहल को सितंबर 2025 में APEDA द्वारा शुरू किया गया।

- लक्ष्य है 100 कृषि-खाद्य और कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को निर्यात के लिए सक्षम बनाना।

- 2030 तक कृषि-खाद्य निर्यात में US$ 50 बिलियन (₹4.4 लाख करोड़) प्राप्त करने का लक्ष्य।

- उद्देश्य: यह पहल निर्यात सक्षम करने, नवाचार, इन्क्यूबेशन, और मुख्य चुनौतियों जैसे कि नाशवानता, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता अनुपालन, और स्थिरता को संबोधित करने पर केंद्रित है।

- नीति संरेखण: BHARATI पहल राष्ट्रीय नीतियों जैसे आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट-अप इंडिया, लोकल के लिए वोकल, और डिजिटल इंडिया का समर्थन करती है।

- लक्षित उत्पाद: जीआई-टैग किए गए आइटम, जैविक खाद्य पदार्थ, सुपरफूड, AYUSH उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, और पशुधन आधारित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती है।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: गुणवत्ता नियंत्रण के लिए AI, ट्रेसबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन, कोल्ड चेन के लिए IoT, और कृषि-फिनटेक समाधानों का उपयोग करती है।

- त्वरण मॉडल: एक 3-महीने का कार्यक्रम है जो निर्यात के लिए तैयारी बनाने और अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- भागीदारी पारिस्थितिकी तंत्र: व्यापक समर्थन के लिए राज्य बोर्डों, IITs/NITs, विश्वविद्यालयों, उद्योग निकायों, और त्वरक के साथ सहयोग करती है।

- विस्तार योग्य: यह पहल वार्षिक वृद्धि के लिए संरचित है, धीरे-धीरे समर्थित स्टार्टअप की संख्या बढ़ा रही है।

BHARATI पहल भारत के कृषि-खाद्य क्षेत्र में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, और स्टार्टअप को बाजार में मौजूदा चुनौतियों को पार करने में सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करती है।

UPSC 2011

भारत सरकार “मेगा फूड पार्क्स” के अवधारणा को किस उद्देश्य से बढ़ावा दे रही है?

- 1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने के लिए।

- 2. नाशवान वस्तुओं की प्रसंस्करण को बढ़ाने और अपव्यय को कम करने के लिए।

- 3. उद्यमियों को उभरती और पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करने के लिए।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

विकल्प: (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2* (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

भारत-यूरोप ऊर्जा गतिशीलता: यूरोप में बढ़ते डीजल निर्यात के बीच EU द्वारा रूसी कच्चे उत्पादों पर आगामी प्रतिबंध

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

यूरोपीय संघ (EU) 21 जनवरी, 2026 से रूसी कच्चे तेल से परिष्कृत ईंधनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इस प्रतिबंध की आशंका में, यूरोप वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से डीजल, का भंडारण कर रहा है। इस अवधि में, भारत पेट्रोलियम उत्पादों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने भारत और यूरोप के बीच ऊर्जा गतिशीलता को बदल दिया है।

- EU के रूसी कच्चे उत्पादों पर प्रतिबंध के कारण विकल्पों की मांग बढ़ेगी, जिसमें भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में सामने आएगा।

- भारत के पेट्रोलियम निर्यात में यूरोप के लिए काफी वृद्धि हुई है, जो भारतीय परिष्कृत ईंधनों पर यूरोप की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

- भारत के पेट्रोलियम निर्यात: पेट्रोलियम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अप्रैल से जनवरी 2024 के बीच, यूरोप के लिए निर्यात का मूल्य 18.4 बिलियन डॉलर था, जिसमें निर्यात मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- निर्यात वृद्धि: जुलाई 2024 में, निर्यात 26% बढ़कर 266,000 बैरल प्रति दिन (bpd) तक पहुंच गया। प्रमुख निर्यातित उत्पादों में डीजल (238,000 bpd) और एविएशन फ्यूल (81,000 bpd) शामिल हैं।

- ऐतिहासिक वृद्धि: 2018-19 से 2023-24 के बीच, भारत के पेट्रोलियम निर्यात में यूरोप के लिए मात्रा में 253,000% और मूल्य में लगभग 250% की वृद्धि हुई।

- वैश्विक संदर्भ: प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक देशों में सऊदी अरब (16.2%), रूस (9.14%) और कनाडा (8.48%) शामिल हैं, जबकि भारत परिष्कृत उत्पाद निर्यात में एक उभरते खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुआ है।

- निर्यात के प्रकार: भारत विभिन्न कच्चे तेल के व्युत्पन्न जैसे डीजल, गैसोलीन, नाफ्था, केरोसिन, और परिष्कृत उत्पाद जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स का निर्यात करता है।

- स्ट्रेटेजिक महत्व: यूरोप में निरंतर ऊर्जा मांग और भारत की उन्नत परिष्करण क्षमताएं आपसी लाभ प्रदान करती हैं, जिससे भारत की विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थिति मजबूत होती है।

भारत का पेट्रोलियम उत्पादों के स्विंग आपूर्तिकर्ता के रूप में बढ़ता हुआ भूमिका यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रूसी कच्चे तेल से दूर जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, भारत को अपनी वैश्विक ऊर्जा व्यापार को मजबूत करने और 2026 के EU प्रतिबंध जैसे नीति परिवर्तनों के लिए बाजार विविधीकरण और कूटनीतिक सगाई के माध्यम से तैयार रहना चाहिए।

GS2/शासन

MGNREGS के 20 वर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGS) की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर, पिछले दशक में योजना की गंभीर रूप से अंडरफंडिंग के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

- MGNREGS एक अधिकार आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण households के लिए काम का अधिकार सुनिश्चित करना है।

- यह योजना किसी भी वयस्क को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है, प्रति वर्ष 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करती है।

- उद्भव: भारत में रोजगार गारंटी का विचार 1965 में महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना (MEGS) से शुरू हुआ, जिसे वसंतराव नाईक सरकार ने लागू किया। यह विचार 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया और बाद में लागू किया गया।

- कानूनी बाध्यता: MGNREGS भारत का पहला कानून है जो सरकार पर रोजगार प्रदान करने की कानूनी जिम्मेदारी डालता है और इसके अनुपालन न करने पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान करता है।

- विकास का उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य आजीविका सुरक्षा, समावेशी विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

- वैधानिक अधिकार: MGNREGS के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है, जो इसे केवल कल्याणकारी योजनाओं से अलग करता है।

- अर्हता: कोई भी ग्रामीण वयस्क, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, आवेदन कर सकता है, और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य की पेशकश की जानी चाहिए।

- निकटता और वेतन: कार्य आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए, साथ ही न्यूनतम वेतन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कार्य प्रदान करने में देरी होने पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

- बेरोजगारी भत्ता: यदि समय पर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य को आवेदकों को भत्ता देने की आवश्यकता होती है।

- मांग संचालित मॉडल: यह योजना श्रमिक-प्रेरित है, जो सरकार को रोजगार की मांग का जवाब देने के लिए बाध्य करती है।

- पारदर्शिता और ऑडिट: योजना में नौकरी कार्ड, मस्टर रोल और फंड के उपयोग में जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए नियमित सामाजिक ऑडिट और ऑनलाइन अपडेट का प्रावधान है।

- स्थानीय कार्यान्वयन: MGNREGS स्थानीय स्तर पर लागू होती है, मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा, जिसमें ब्लॉक और राज्य के अधिकारियों का समर्थन होता है और इसे केंद्रीय रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

- महिलाओं की भागीदारी: लाभार्थियों में से कम से कम एक-तिहाई महिलाएं हैं, जो रोजगार के अवसरों में लिंग समानता को बढ़ावा देती हैं।

- सतत संपत्तियाँ: MGNREGS के तहत वित्त पोषित परियोजनाएँ स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढाँचे जैसे कि तालाबों, सड़कों, नहरों और बागवानी पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

संक्षेप में, MGNREGS ग्रामीण households को रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बना हुआ है, हालांकि इसे इसके लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अंडरफंडिंग की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

- 1. अधिनियम households को एक मौलिक अधिकार के रूप में 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है।

- 2. महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है ताकि आधे रोजगार की तलाश करने वाले महिलाएं हों।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है/हैं?

विकल्प: (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

समस्याओं का समाधान, भारत की विकास क्षमता को अनलॉक करनाक्यों समाचार में?

3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में पेश किए गए हालिया उपाय भारत के आर्थिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाते हैं, जिसे जीएसटी 2.0 कहा गया है। यह पहल न केवल कर दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि समावेशिता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था में संस्थागत विश्वास को मजबूत करने का प्रयास भी करती है।

- जीएसटी 2.0 एक सरल कर ढांचे को पेश करता है जिसमें दो दरें हैं: एक मानक दर 18% और एक मेरिट दर 5%।

- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) का संचालन विवाद समाधान में सुधार और कराधान में निष्पक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है।

- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर महत्वपूर्ण राहत मांग को उत्तेजित करेगी और घरेलू बजट का समर्थन करेगी।

- MSMEs और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन बढ़ाते हैं।

- सरलित कर ढांचा: जीएसटी 2.0 एक अधिक पूर्वानुमानित कर प्रणाली की ओर बढ़ता है, व्यवसायों के लिए जटिलता को कम करता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

- उपभोक्ताओं के लिए राहत: साबुन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं पर अब कम दरों पर कर लगाया गया है, जिससे ये अधिक सस्ती हो गई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में मांग को उत्तेजित कर रही हैं।

- MSMEs के लिए समर्थन: छोटे व्यवसायों के लिए नई पंजीकरण योजना अनुपालन लागत को कम करने और औपचारिकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, जिससे बाजारों तक पहुंच आसान हो सके।

- संभावित चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें प्रक्रियागत देरी और अनुपालन का बोझ शामिल हैं, जिन्हें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

अंत में, जीएसटी 2.0 केवल एक कर सुधार के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक रणनीति के रूप में स्थापित है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना और भारत की विकास पथ को मजबूत करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य कर सकता है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के चारों ओर चर्चा ने तब महत्व प्राप्त किया जब देश एक बढ़ते बहु-ध्रुवीय विश्व में अपनी विदेश नीति को संचालित कर रहा है, विशेष रूप से अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में। यह प्रासंगिकता दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में चल रहे क्षेत्रीय विवादों और विकासशील भू-राजनीतिक परिदृश्य द्वारा उजागर होती है।

- दक्षिण चीन सागर में भारत का रुख रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करता है, जो UNCLOS के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

- चीन के साथ द्विपक्षीय तनाव में सीमा संघर्ष और विवादित जल में तेल खोज को लेकर मतभेद शामिल हैं।

- भारत गठबंधन जैसे क्वाड के माध्यम से संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि BRICS और SCO के माध्यम से सहयोग में संलग्न होता है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसके उपनिवेशीय अतीत से उभरी और नेहरू के गुट निरपेक्षता आंदोलन के दौरान संस्थागत रूप दिया गया।

- रणनीतिक स्वायत्तता का विकास: यह अवधारणा गुट निरपेक्षता से बहु-गुट संबंधों के सिद्धांत की ओर बढ़ी, जो बदलते वैश्विक आदेश में भारत की अनुकूलता को दर्शाती है।

- भारत और अमेरिका: रक्षा सहयोग और क्वाड जैसे संयुक्त पहलों के माध्यम से साझेदारी गहरा गई है, हालांकि व्यापार और रूस के साथ संबंधों को लेकर तनाव के बिंदु बने हुए हैं।

- चीन के साथ संबंध: सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, चीन एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जिससे भारत अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है।

- रूस के साथ बातचीत: भारत रूस के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा संबंध बनाए रखता है, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद सहयोग जारी रखता है।

- वैश्विक दक्षिण संदर्भ: भारत ने वैश्विक दक्षिण के लिए एक आवाज के रूप में अपनी भूमिका का दावा किया है, अपने संबंधों को संतुलित करते हुए व्यावहारिकता पर जोर दिया है।

- तकनीकी आयाम: भारत आंतरिक बाधाओं का सामना कर रहा है जैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक संवेदनशीलताएँ, जिससे साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

अंत में, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को इसकी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो वैश्विक गठबंधनों की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। इस सिद्धांत का विकास भारत की लचीलापन और बहु-ध्रुवीय विश्व में अनुकूलता को दर्शाता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 6th September 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. पर्यावरण ऑडिटर्स की स्वतंत्र श्रेणी को मंजूरी देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? |  |

| 2. तकनीकी दृष्टिकोण और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025) क्या है और इसका महत्व क्या है? |  |

| 3. BHARATI पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. MGNREGS का क्या महत्व है और यह कैसे भारत की विकास क्षमता को अनलॉक करता है? |  |

| 5. भारत-यूरोप ऊर्जा गतिशीलता पर हाल ही में क्या घटनाक्रम हुए हैं? |  |