UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 9th April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस2/राजनीति

सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में ताशकंद में आयोजित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 150वीं बैठक में 'सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई' पर मुख्य भाषण दिया, जिसमें सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

चाबी छीनना

- आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देता है।

- इसमें 181 राष्ट्रीय सदस्य संसदें शामिल हैं और 15 सहयोगी सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से राष्ट्रों के समूहों से हैं।

- संगठन का ध्यान लोकतंत्र को मजबूत करने और संसदों की विविधता बढ़ाने पर केंद्रित है।

- आईपीयू विभिन्न देशों के सदस्यों से बनी एक समर्पित समिति के माध्यम से सांसदों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

- प्रत्येक वर्ष दो बार, आईपीयू 1,500 से अधिक संसदीय प्रतिनिधियों को विश्व सभा के लिए बुलाता है, जो वैश्विक शासन के मुद्दों पर विचार करता है।

अतिरिक्त विवरण

- अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू): आईपीयू वैश्विक मुद्दों पर संसदीय संवाद के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की पहल और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा शामिल है।

- शासी परिषद: आईपीयू का मुख्य प्रशासनिक निकाय, जिसमें प्रत्येक सदस्य संसद से तीन सांसद शामिल होते हैं, नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रत्येक विधानसभा में मिलता है।

- वित्तपोषण: आईपीयू को मुख्य रूप से सार्वजनिक निधियों के माध्यम से इसके सदस्य संसदों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

हाल के वर्षों में, संसद ने सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कानून बनाए हैं, जो ज्वलंत सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए विधायी निकायों की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

जीएस2/राजनीति

विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है। इस निर्णय में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को कई विधेयकों पर अपनी सहमति न देने के लिए फटकार लगाई गई, जिससे विधायी प्रक्रिया में देरी हुई। न्यायालय ने राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखते समय राज्यपाल के कार्यों की असंवैधानिक प्रकृति पर जोर दिया।

चाबी छीनना

- सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा की गई देरी की आलोचना की तथा इसे असंवैधानिक करार दिया।

- पहली बार विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए नई समयसीमा निर्धारित की गई है।

- न्यायिक निगरानी की शुरुआत की गई है, जिससे राज्यपाल की निष्क्रियता की समीक्षा की जा सकेगी।

अतिरिक्त विवरण

- मामले का संदर्भ: राज्य सरकार ने 2020 के एक विधेयक सहित 12 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल द्वारा जानबूझकर की गई देरी के कारण 2023 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 13 नवंबर, 2023 को राज्यपाल ने 10 विधेयकों पर सहमति रोक दी, जिससे विधानसभा को इन विधेयकों को फिर से अधिनियमित करना पड़ा।

- प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 200: राज्यपाल को विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 201: राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को संबोधित करता है।

- अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में राज्यपाल के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की गई:

- किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति रोकने या सुरक्षित रखने के लिए 1 माह का समय।

- यदि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अनुमोदन नहीं दिया जाता है तो विधेयक को तीन महीने के भीतर वापस करना होगा।

- यदि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को एक महीने के भीतर उसे स्वीकृति देनी होगी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार विधेयक पुनः पारित हो जाने पर राज्यपाल उसे पुनः सुरक्षित नहीं रख सकते, जब तक कि उसकी विषय-वस्तु में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो जाए, जिससे राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व और मजबूत हो जाते हैं।

यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है, बल्कि राज्य विधान पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करके संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी मजबूत करता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बायोमास उपग्रह मिशन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

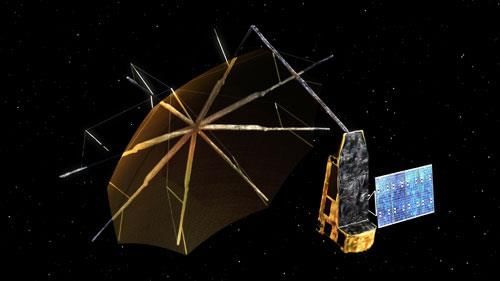

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) अपना नवीनतम उपग्रह, बायोमास, प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य वन बायोमास और कार्बन चक्र में इसकी भूमिका के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है।

चाबी छीनना

- बायोमास मिशन वन बायोमास का सटीक माप उपलब्ध कराएगा।

- यह विश्व के कुछ सबसे घने और दूरस्थ उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तृत 3D मानचित्र तैयार करेगा।

- यह उपग्रह फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा।

- यह लगभग 666 किमी की ऊंचाई पर सूर्य-समकालिक कक्षा (एसएसओ) में संचालित होगा।

- बायोमास लंबी तरंगदैर्घ्य वाले रडार, जिसे पी-बैंड के नाम से जाना जाता है, का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह है।

अतिरिक्त विवरण

- पी-बैंड रडार: यह विशेष रडार वन की गहराई में प्रवेश कर पेड़ों के तने, शाखाओं और तनों पर डेटा एकत्र कर सकता है, जो कार्बन भंडारण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- उपग्रह की क्षमताओं से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से वन की ऊंचाई और जमीन के ऊपर जैवभार का आकलन करने में मदद मिलेगी, जिससे समय के साथ वन की स्थिति और परिवर्तनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकेगी।

- यह मिशन कार्बन चक्र और वनों की पारिस्थितिक भूमिका के संबंध में हमारे ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बायोमास उपग्रह मिशन सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे ग्रह के वनों की गतिशीलता की निगरानी और समझने के लिए नए अवसर प्रदान करता है।

जीएस2/शासन

गृह मंत्रालय का क्रमिक परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (एमएचए) का परिवर्तन शासन और आंतरिक सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन मॉडल से सक्रिय सुधार की ओर अग्रसर है।

चाबी छीनना

- संकट प्रबंधन पर गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक ध्यान संरचनात्मक सुधारों और तैयारियों की ओर विकसित हुआ है।

- हाल के विधायी और संस्थागत सुधारों का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाना है।

- गृह मंत्रालय के लिए बजटीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे इसकी परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक संदर्भ: गृह मंत्रालय ने परंपरागत रूप से दंगों और उग्रवाद जैसे संकटों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सक्रिय शासन के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपाय किए जाते हैं।

- नेतृत्व में बदलाव: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुधार और रोकथाम पर केंद्रित शासन मॉडल की ओर एक आदर्श बदलाव हुआ है।

- विधायी परिवर्तन: 2019 से अब तक 27 से अधिक सुधार पेश किए गए हैं, जिनमें एनआईए अधिनियम और यूएपीए में संशोधन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आतंकवाद-रोधी कानूनों को स्पष्ट और मजबूत करना है।

- शासन और सुरक्षा का एकीकरण: गृह मंत्रालय अब शासन और सुरक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सुदृढ़ किया जाता है जो केंद्र-राज्य समन्वय को सुविधाजनक बनाता है।

- बजटीय सहायता: गृह मंत्रालय का बजट 2019 में ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गया और 2025 तक ₹2.33 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- ठोस प्रभाव: संघर्ष क्षेत्रों में हिंसा में 70% की गिरावट दर्ज की गई, जिसका श्रेय उन्नत सुरक्षा उपायों और विकासात्मक पहलों को दिया जा सकता है।

गृह मंत्रालय का विकास भारत की आंतरिक शासन रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का उदाहरण है। यह केवल प्रतिक्रिया के बजाय सुधार के महत्व को रेखांकित करता है, तथा मंत्रालय को राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है।

जीएस2/शासन

न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन को मजबूत करना

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रात के समय (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक) प्रमुख सड़कों पर एयर हॉर्न के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। यह संस्थागत जड़ता और कानूनी आदेशों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच विसंगति के व्यापक मुद्दे को उजागर करता है।

चाबी छीनना

- यातायात पुलिस और अन्य प्राधिकारियों की ओर से कार्रवाई न किए जाने के कारण एयर हॉर्न पर एनजीटी का आदेश लागू नहीं हो पाया है।

- न्यायिक प्रभावशीलता प्रवर्तन चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और कार्यान्वयन एजेंसियों की सीमाओं पर विचार करने पर निर्भर करती है।

- काठमांडू के उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे प्रभावी सार्वजनिक जागरूकता और कानूनी प्रवर्तन से सुधार लाया जा सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- न्यायिक दूरदर्शिता: न्यायिक निर्णयों की सफलता प्रवर्तन चुनौतियों और कार्यान्वयन हेतु नियुक्त एजेंसियों की प्रणालीगत सीमाओं के संबंध में उनकी दूरदर्शिता पर निर्भर करती है।

- केस स्टडी: तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू मामले में 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि राज्यों ने आदेश को दरकिनार करने के लिए खामियों का फायदा उठाया।

- कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) और ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन मामले जैसे सफल उदाहरण दर्शाते हैं कि स्पष्ट निर्देश और अंतर-एजेंसी सहयोग से प्रभावी प्रवर्तन हो सकता है।

भारत की न्यायिक प्रणाली में प्रवर्तन ढांचे को मजबूत करने के लिए, एक बहुआयामी रणनीति आवश्यक है। इसमें सरकारी विभागों में नामित प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति, अनुपालन पर नज़र रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और दंडात्मक और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण रणनीतियों के मिश्रण को लागू करना शामिल है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर, भारत एक अधिक प्रभावी न्याय प्रणाली की ओर बढ़ सकता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सोयुज अंतरिक्ष यान

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सजाए गए सोयुज अंतरिक्ष यान को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। इसने एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक पहुँचाया।

चाबी छीनना

- सोयूज़ अंतरिक्ष यान 1960 के दशक से परिचालन में है और यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लाने-ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन है।

- इसे अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे स्थायी मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के रूप में अपने दीर्घकालिक इतिहास के लिए मान्यता प्राप्त है।

अतिरिक्त विवरण

- सोयुज: इस नाम का रूसी भाषा में अर्थ है "संघ", जो अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

- पहली चालक दल उड़ान 23 अप्रैल, 1967 को हुई, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

- यद्यपि मूलतः सोवियत संघ द्वारा विकसित सोयूज़ अंतरिक्ष यान आज भी उपयोग में हैं, तथा इनमें बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिए विभिन्न संशोधन किए गए हैं।

- ये अंतरिक्ष यान मुख्य रूप से सैल्यूट स्टेशन और मीर सहित विभिन्न अंतरिक्ष स्टेशनों पर चालक दल को ले जाने का काम करते हैं।

- सोयुज वाहनों को इसी नाम के रूसी रॉकेटों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, जिन्होंने 1,680 से अधिक सफल प्रक्षेपण किए हैं, जिनमें उपग्रह और मानवयुक्त मिशन दोनों शामिल हैं।

- न तो सोयुज रॉकेट और न ही वाहन पुन: उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- मिशन की रूपरेखा के आधार पर, आई.एस.एस. तक की यात्रा की अवधि छह घंटे से लेकर दो दिन तक हो सकती है, जबकि वापसी की यात्रा में आमतौर पर केवल तीन घंटे लगते हैं।

सोयुज अंतरिक्ष यान में तीन मॉड्यूल होते हैं: सर्विस मॉड्यूल, ऑर्बिटल मॉड्यूल और डिसेंट मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो अंतरिक्ष यान का सिरा होता है, उसमें ISS के साथ डॉकिंग के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं। सर्विस मॉड्यूल में दूरसंचार और ऊंचाई नियंत्रण उपकरण, साथ ही सौर पैनल कपलिंग होते हैं। डिसेंट मॉड्यूल, जो बीच में स्थित है, वह वह जगह है जहाँ अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं और यह एकमात्र खंड है जो वायुमंडल में फिर से प्रवेश करता है, क्योंकि ऑर्बिटल मॉड्यूल पुनः प्रवेश के दौरान विघटित हो जाता है।

जीएस2/शासन

भारत में डेटा गवर्नेंस की पुनर्कल्पना - स्वास्थ्य डेटा के प्रति नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

भारत की 1.4 बिलियन की आबादी बहुत ज़्यादा संभावित आर्थिक मूल्य वाला डेटा उत्पन्न करती है, जो क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित होने पर संभवतः 38 ओईसीडी देशों के बराबर है। जैसे-जैसे तकनीक का प्रसार होता है, मज़बूत डेटा गवर्नेंस नीतियों को नागरिकों को उनके डेटा के मूल्य से लाभ उठाने में सक्षम बनाना चाहिए।

चाबी छीनना

- डेटा को पहचान के रूप में देखने और डेटा को संपत्ति के रूप में देखने के बीच एक बुनियादी भ्रम है।

- स्वास्थ्य सेवा डेटा प्रबंधन वर्तमान में सार्वजनिक-निजी विभाजन से ग्रस्त है, जिससे डेटा की पहुंच और उपयोगिता प्रभावित हो रही है।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य डेटा प्रशासन के लिए एक ढांचा तैयार करना है।

अतिरिक्त विवरण

- नीतिगत अंतर: नीति निर्माता अक्सर पहचान के रूप में डेटा (गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ) को संपत्ति के रूप में डेटा (एक व्यापार योग्य आर्थिक संसाधन) के साथ मिला देते हैं। यह वैचारिक भ्रम मूल्य सृजन, नवाचार और ज्ञान की खोज में बाधा डालता है।

- स्वास्थ्य देखभाल डेटा संबंधी मुद्दे:

- बड़े निजी अस्पतालों में उन्नत डिजिटल प्रणालियां हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों और छोटे निजी क्लीनिकों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अंतर-संचालन योग्य चिकित्सा रिकॉर्ड नहीं है।

- डिजिटलीकरण के अभाव के कारण स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और शोधकर्ताओं को आवश्यक डेटा तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

- ABDM फ्रेमवर्क: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित, यह इस बात पर जोर देता है कि नागरिक अपने स्वास्थ्य डेटा के मालिक हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर-संचालन को बढ़ावा देता है। प्रमुख घटकों में रजिस्ट्री, डेटा एक्सचेंज के लिए मिडलवेयर और सहमति प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।

- चुनौतियाँ: बातचीत के दौरान उत्पन्न नैदानिक डेटा में अक्सर भविष्य के मूल्य की कमी होती है। इस मूल्य को समझने और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण है।

- वैश्विक मॉडल:

- अमेरिकी मॉडल में मरीजों को अपने डेटा तक पहुंच की अनुमति तो है, लेकिन उसे साझा करने की अनुमति नहीं है, तथा अस्पताल मरीजों को कोई मुआवजा दिए बिना ही पहचान रहित डेटा से पैसा कमाते हैं।

- ब्रिटेन के एनएचएस मॉडल में स्वास्थ्य डेटा का स्वामित्व सार्वजनिक संस्थाओं के पास होता है, जो भारत की अत्यधिक निजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अनुरूप नहीं है।

- प्रस्तावित दृष्टिकोण: एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो व्यक्तियों को गोपनीयता और नियामक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने डेटा को संपत्ति के रूप में व्यवहार करने के लिए सशक्त बनाए।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत को नागरिक-केंद्रित डेटा गवर्नेंस ढांचा अपनाना चाहिए जो व्यक्तिगत एजेंसी को बढ़ावा दे, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को प्रोत्साहित करे और स्वास्थ्य प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा दे। डेटा को सिर्फ़ पहचान के प्रतीक के बजाय आर्थिक संपत्ति के रूप में पहचानना भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल परिवर्तन की अगली लहर को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ट्रम्प के टैरिफ गतिरोध पर वैश्विक प्रतिक्रियाएँ

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा हाल ही में टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण विभिन्न देशों ने प्रतिक्रिया में अलग-अलग रणनीति अपनाई है। उल्लेखनीय रूप से, चीन ने "दृढ़ विरोध" का दृढ़ रुख अपनाया है और इसी तरह के टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है।

चाबी छीनना

- चीन ने अमेरिकी टैरिफ के विरुद्ध जवाबी उपाय लागू करने की प्रतिज्ञा की है।

- जापान टैरिफ तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है।

- यूरोपीय संघ संभावित जवाबी कार्रवाई की रणनीतियों के साथ वार्ता को संतुलित कर रहा है।

- टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच भारत शांत एवं सतर्क रुख अपना रहा है।

अतिरिक्त विवरण

- चीन की प्रतिक्रिया: चीनी सरकार ने ट्रम्प द्वारा चीनी आयात पर प्रस्तावित 50% टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करके अपने हितों की रक्षा करने का वादा किया है। यह अमेरिकी वस्तुओं पर मौजूदा 34% टैरिफ के मद्देनजर है।

- जापान के वार्ता प्रयास: टैरिफ संबंधी मतभेदों को सुलझाने के प्रयास में, जापान वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भेज रहा है, जिसका उसके शेयर बाजारों, विशेष रूप से निक्केई 225 पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- यूरोपीय संघ की रणनीति: यूरोपीय संघ एक संतुलित दृष्टिकोण की तलाश कर रहा है, बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है, साथ ही संभावित जवाबी उपायों की एक सूची भी तैयार कर रहा है। ट्रांस-अटलांटिक व्यापार के महत्वपूर्ण मूल्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है।

- भारत का रुख: हालांकि सार्वजनिक रूप से कम करके बताया गया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की तुलना में कूटनीति को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है, जो पिछली सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है।

- बाजार की प्रतिक्रिया: एशियाई बाजार इस बात को लेकर आशावान हैं कि जापान के कूटनीतिक प्रयासों से समस्या का समाधान निकल सकता है, तथा बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश भी टैरिफ से बचने के लिए समझौतापूर्ण उपायों के पक्ष में हैं।

चल रहे टैरिफ संघर्ष से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका और चीन के बीच संभावित आर्थिक नाकेबंदी की चिंता बढ़ गई है। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, इन विविध रणनीतियों की प्रभावशीलता वैश्विक बाजार की भावना और आर्थिक स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी।

जीएस2/शासन

भारत में सक्रिय गतिशीलता क्यों आवश्यक है?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत के महानगरों में पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और सड़क विक्रेताओं के बीच दुर्घटनावश मृत्यु और चोट लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण सक्रिय गतिशीलता को एक समाधान के रूप में गंभीरता से देखने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

चाबी छीनना

- सक्रिय गतिशीलता में मानव-चालित परिवहन विधियां जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना और स्केटबोर्डिंग शामिल हैं।

- बढ़ते शहरीकरण के कारण यातायात भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है, जिससे सक्रिय गतिशीलता टिकाऊ परिवहन के लिए आवश्यक हो जाती है।

- सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्राथमिकता दे रही है।

अतिरिक्त विवरण

- सक्रिय गतिशीलता: उन परिवहन साधनों को संदर्भित करता है जो मोटर चालित वाहनों पर निर्भर नहीं होते हैं, तथा स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ पर जोर देते हैं।

- बुनियादी ढांचे की चुनौतियां: फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के निर्माण के बावजूद, वाहनों और विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण के कारण इनका उपयोग बाधित होता है, विशेष रूप से दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ: पैदल चलने और साइकिल चलाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तथा जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से जुड़े स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बोझ में कमी आती है।

- वैश्विक संदर्भ: पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते सक्रिय गतिशीलता को प्रमुख घटक बनाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की वकालत करते हैं।

- सफल अंतर्राष्ट्रीय मॉडल: नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों ने गैर-मोटर चालित परिवहन को प्राथमिकता देते हुए व्यापक समर्पित बुनियादी ढांचे और कानूनों को लागू किया है।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत में सक्रिय गतिशीलता के लिए जोर बढ़ती यातायात दुर्घटनाओं, प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित है। बुनियादी ढांचे में सुधार और टिकाऊ परिवहन विधियों को बढ़ावा देकर, शहर रहने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सभी निवासियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

बजट 2025 में एमएसएमई पुनर्वर्गीकरण को लेकर तनाव बढ़ा

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वर्गीकरण मानदंडों में एक बड़ा बदलाव पेश किया है, जिससे विभिन्न उद्योग हितधारकों की ओर से महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

चाबी छीनना

- एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

- संशोधनों का उद्देश्य व्यवसाय विकास को समर्थन देना तथा पूंजी तक पहुंच में सुधार करना है।

- मध्यम उद्यमों द्वारा लाभ पर संभावित एकाधिकार के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

अतिरिक्त विवरण

- वर्गीकरण परिवर्तनों का अवलोकन:1 अप्रैल, 2025 से निवेश और टर्नओवर सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

- सूक्ष्म उद्यम: ₹2.5 करोड़ तक का निवेश (₹1 करोड़ से) और ₹10 करोड़ तक का कारोबार (₹5 करोड़ से)।

- लघु उद्यम: ₹25 करोड़ तक का निवेश (₹10 करोड़ से) और ₹100 करोड़ तक का कारोबार।

- मध्यम उद्यम: ₹125 करोड़ तक का निवेश (₹50 करोड़ से) और ₹500 करोड़ तक का कारोबार।

- संशोधित मानदंडों के लिए समर्थन:भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम महासंघ (FISME) जैसे उद्योग समूहों ने इन परिवर्तनों का स्वागत किया है, तथा इसकी आवश्यकता बताई है:

- मुद्रास्फीति के दबावों और बढ़ती इनपुट लागतों का समाधान करना।

- मध्यम उद्यमों के क्षैतिज दोहराव के स्थान पर ऊर्ध्वाधर विकास को प्रोत्साहित करना।

- सरकारी लाभों तक पहुंच बनाए रखते हुए विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम निकायों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं:सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि:

- मध्यम उद्यम, अधिकांश सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए लक्षित लाभों पर हावी हो सकते हैं।

- सार्वजनिक खरीद कोटा बड़े खिलाड़ियों के पक्ष में हो सकता है, जिससे छोटी इकाइयों की ऋण पहुंच प्रभावित हो सकती है।

- सूक्ष्म इकाइयों को पहले से ही ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक मध्यम उद्यमों को ऋण देना पसंद करते हैं।

- एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यापक निहितार्थ:संशोधित वर्गीकरण से एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख पहलुओं पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं:

- सार्वजनिक खरीद तक पहुंच: 25% खरीद कोटे के अंतर्गत अनुबंधों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा सूक्ष्म इकाइयों को हाशिए पर ला सकती है।

- ऋण वितरण: सूक्ष्म उद्यम ऋण के प्रावधानों के बावजूद, व्यावहारिक पहुंच सीमित बनी हुई है।

- महामारी के बाद की पुनर्प्राप्ति चुनौतियाँ: चल रहे पुनर्प्राप्ति प्रयासों को देखते हुए, इन संशोधनों का समय समय से पहले हो सकता है।

- मध्य क्षेत्र की समस्या (Missing Middle Problem): इस नीति का उद्देश्य छोटी कम्पनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अकुशल क्षैतिज विस्तार से बचना है।

चूंकि भारत एक मजबूत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी एमएसएमई क्षेत्र का लक्ष्य रखता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की आवाज सुनी जाए, और एमएसएमई परिदृश्य के सभी क्षेत्रों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए लाभ समान रूप से वितरित किए जाएं।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|