UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 11th July 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

GS3/पर्यावरण

UNEP फ्रंटियर्स 2025 रिपोर्ट पर विरासत प्रदूषक

क्यों समाचार में?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने हाल ही में अपनी नई रिपोर्ट "The Weight of Time" जारी की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण नदी और तटीय बाढ़ द्वारा उत्पन्न गंभीर जोखिमों को उजागर किया गया है। ये घटनाएँ जल निकायों से खतरनाक विरासत प्रदूषकों को उजागर और फैलाने की संभावना रखती हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- विरासत प्रदूषक वे विषैले पदार्थ हैं जो उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या रोकने के लंबे समय बाद तक पर्यावरण में बने रहते हैं।

- हाल की बाढ़ की घटनाओं ने दिखाया है कि जलवायु परिवर्तन इन प्रदूषकों को सक्रिय कर सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- परिभाषा: विरासत प्रदूषक विषैले पदार्थ होते हैं जैसे भारी धातुएं और स्थायी जैविक प्रदूषक (POPs) जो दशकों तक पर्यावरण में बने रहते हैं।

- विरासत प्रदूषकों के उदाहरण:

- भारी धातुएं: सीसा, कैडमियम, पारा, आर्सेनिक।

- स्थायी जैविक प्रदूषक (POPs):

- कीटनाशक: DDT (डाइक्लोरोडिफिनाइलट्राइक्रोरोएथेन), अल्ड्रिन, एंड्रिन, क्लोर्डेन।

- औद्योगिक रसायन: PCB (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनिल), डाइऑक्सिन, फुरान।

- उप-उत्पाद: ये जलन, धातु गलाने और अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न होते हैं।

- स्वास्थ्य खतरे:यहां तक कि कम स्तर की एक्सपोजर भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जिनमें शामिल हैं:

- न्यूरोटॉक्सिसिटी (तंत्रिका तंत्र को नुकसान)

- इम्यूनोटॉक्सिसिटी (प्रतिरक्षा प्रणाली में बाधा)

- हेपेटोटॉक्सिसिटी (जिगर को नुकसान)

- प्रजनन विषाक्तता (बांझपन, जन्मजात दोष)

- कर्करोगता (विभिन्न कैंसर)

- एंडोक्राइन विघटन

- स्रोत: ये प्रदूषक अतीत की औद्योगिक प्रथाओं, प्रतिबंधित कृषि रसायनों और खराब प्रबंधित रासायनिक लैंडफिल से उत्पन्न होते हैं, जो वर्तमान में दुनिया भर में अनुमानित 4.8–7 मिलियन टन POP अपशिष्ट को समाहित करते हैं।

यह रिपोर्ट विरासत प्रदूषकों के प्रति जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से जब जलवायु परिवर्तन बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की अखंडता दोनों को खतरा होता है।

भारत-विशिष्ट निष्कर्ष

- गंगा, हिंदन, और वैगाई नदियों के तलछट के अध्ययन में कैडमियम के खतरनाक स्तर पाए गए हैं, जो एक ज्ञात एंडोक्राइन विघटनकारी है जो किडनी, हड्डियों और प्रजनन को नुकसान पहुंचा सकता है।

- आयद नदी में भी खतरनाक पदार्थों की चिंताजनक सांद्रता देखी गई।

उदाहरण प्रश्न:

भारत के कुछ हिस्सों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाया जा सकता है? 1. आर्सेनिक 2. सोर्बिटोल 3. फ्लोराइड 4. फॉर्मल्डेहाइड 5. यूरेनियम

विकल्प: (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 4 और 5 (c) केवल 1, 3 और 5* (d) 1, 2, 3, 4 और 5

GS2/राजनीति

मतदान अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आधार, मतदाता आईडी और राशन कार्ड को बिहार की मतदाता सूची के अद्यतन के लिए स्वीकार करे। यह निर्णय भारत की लोकतंत्र में मतदान के अधिकार के महत्व को दर्शाता है। कुछ पश्चिमी देशों की तुलना में, भारत ने प्रारंभ से ही सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय भारत में मतदान अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है।

- भारत का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रति प्रतिबद्धता इसे कई अन्य देशों से अलग करता है।

भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कैसे वास्तविकता बनाया

- संविधानिक गारंटी: अनुच्छेद 326 सभी व्यस्कों के लिए मतदान अधिकार सुनिश्चित करता है, चाहे वो लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर हों। 1989 में 61वीं संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

- कानूनी ढांचा:इन अधिकारों का समर्थन करने वाले दो प्रमुख कानून हैं:

- जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 — निर्वाचन सूची तैयार करने हेतु।

- जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 — चुनावों को नियंत्रित करने और अपराधों को संबोधित करने हेतु।

- प्रशासनिक नवाचार: 173 मिलियन ज्यादातर निरक्षर मतदाताओं को शामिल करने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन द्वारा चुनावी प्रतीकों का परिचय दिया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

कानूनी अधिकार और न्यायिक दृष्टिकोण

- भारत में, मतदान का अधिकार प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 62 के तहत एक कानूनी अधिकार है, न कि एक मौलिक या संवैधानिक अधिकार।

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कुलदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) ने स्थापित किया कि मतदान एक कानूनी अधिकार है। इसे अनूप बारनवाल बनाम भारत संघ (2023) में दोहराया गया।

- न्यायाधीश अजय रस्तोगी की असहमति ने मौलिक अधिकारों से संबंध की बात की, लेकिन यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया गया।

सटीक चुनावी रोल की महत्ता

- सटीक चुनावी रोल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करते हैं।

- चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व के लोगों के अधिनियम, 1950 के तहत इन रोल को नियमित रूप से अपडेट करने का अधिकार है।

- ग़लतियाँ जैसे कि चूक, डुप्लिकेट या अयोग्य प्रविष्टियाँ impersonation और मतदाता के अधिकारों के हनन का कारण बन सकती हैं।

सामान्य निवासियों और मतदाता पंजीकरण

- सामान्य निवासी की परिभाषा: कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और जो सामान्यतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहता है, वह मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। यह अस्थायी निवास के बजाय वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करता है।

- यह नियम धोखाधड़ी वाले पंजीकरण को रोकने में मदद करता है और मतदाताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़े रखता है।

विशेष मतदाता श्रेणियाँ

- सेवाकर्मियों के लिए डाक मतपत्र उपलब्ध हैं, जिनमें सैनिक और विदेशी सरकार के कर्मचारी शामिल हैं।

- विदेशी भारतीय RPA की धारा 20A के तहत पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदान करना होगा।

बिहार में नागरिकता सत्यापन पर बहस

- बिहार की SIR प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मुद्दा नागरिकता सत्यापन है। सर्वोच्च न्यायालय के Lal Babu Hussein v. ERO (1995) के निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण अनुचित रूप से नहीं मांगा जा सकता।

- पिछली मतदाता सूचियों का सम्मान किया जाना चाहिए, और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जांच करनी चाहिए।

संक्षेप में, भारत में मतदान अधिकारों की रक्षा और संरक्षण लोकतांत्रिक अखंडता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही चुनावी सूची सुनिश्चित करने और सभी मतदाताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार को सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास इस बात का प्रतिबिंब हैं कि देश मतदान के अधिकार को लोकतंत्र का एक केंद्रीय स्तंभ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यमुना नदी का पुनर्जीवन

दिल्ली में नई निर्वाचित सरकार यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता दे रही है, जो केंद्र की पहलों के साथ मेल खाती है। यह प्रयास व्यापक नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नदियों के पुनर्जीवन के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाना है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ शहरी शासन में सुधार पर केंद्रित है।

- NGP नियामक प्रदूषण नियंत्रण से कार्यकारी मिशन-आधारित पुनर्जीवन रणनीति की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

- सफल नदी बेसिन योजना मॉडल ने NGP को प्रभावित किया है, जिसमें यूरोपीय उदाहरणों से प्रेरणा ली गई है।

- संरचनात्मक नवाचारों के बावजूद, नदी प्रबंधन में राज्य की भागीदारी अपर्याप्त रही है।

- दिल्ली का यमुना के प्रति दृष्टिकोण अंतरराज्यीय सहयोग के लिए एक परीक्षण केस के रूप में काम कर सकता है।

- नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP): 2014 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम नदियों के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में बदलाव पर जोर देता है, न कि केवल प्रदूषण नियंत्रण पर।

- NGP एक नदी बेसिन योजना मॉडल का उपयोग करता है, जो वैज्ञानिक इनपुट को एकीकृत करता है, जैसे सफल यूरोपीय पहलों में रेन नदी के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोग (ICPR)।

- NGP के तहत संरचनात्मक सुधारों ने एक बहु-स्तरीय शासन प्रणाली बनाई है, जिसमें राष्ट्रीय गंगा परिषद और विभिन्न सशक्त कार्यबल शामिल हैं।

- शहरी शासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर दिल्ली में, जहां यमुना के 80% प्रदूषण का स्रोत अवशिष्ट और असंसाधित सीवेज है।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने से भारत को नदी पुनर्जीवन प्रयासों में प्रभावी उप-राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ जुटाने में मदद मिल सकती है।

अंत में, यमुना नदी के लिए सफाई पहल NGP ढांचे के भीतर आपसी सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। राज्य की भागीदारी, शहरी सीवेज प्रबंधन, और अंतरराज्यीय सहयोग की वर्तमान चुनौतियों को संबोधित करके, यह पहल भारत में नदी पुनर्जीवन के लिए एक मजबूत नीति और संस्थागत संरचना को बढ़ावा दे सकती है, जिसका पर्यावरणीय संघवाद और सतत जल शासन पर प्रभाव पड़ेगा।

GS1/इतिहास और संस्कृति

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

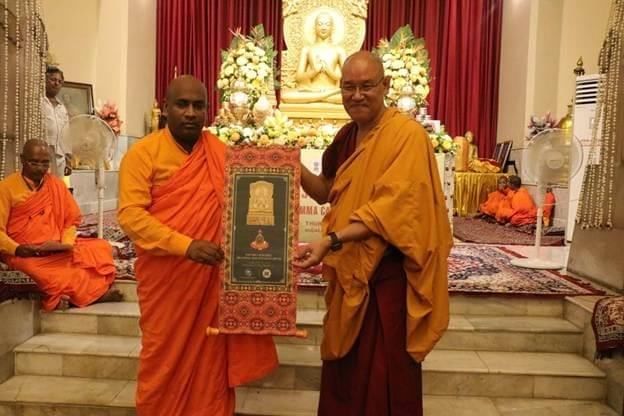

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ (IBC) ने हाल ही में सारनाथ में मुलगंधा कुटी विहार में आशाढ़ पूर्णिमा, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है, का आयोजन किया।

- यह आयोजन उस दिन को स्मरण करता है जब गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश दिया था, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था।

- यह हर साल आशाढ़ पूर्णिमा (आशाढ़ पूर्णिमा) के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई में आता है।

- प्रथम उपदेश: यह उपदेश, जिसे धम्मचक्कप्पवत्तना सुत्त कहा जाता है, सारनाथ के हिरण पार्क (इसिपतना) में दिया गया था, जो वाराणसी के निकट स्थित है।

- मुख्य शिक्षाएं: इस उपदेश ने बौद्ध धर्म की बुनियादी शिक्षाओं, जैसे कि चार आर्य सत्य और आर्य आठfold मार्ग, का परिचय कराया।

- संघ का गठन: बुद्ध के पांच पूर्व तपस्वी साथियों—कौंडिन्य, भद्दिया, वप्पा, महानामा, और अस्साजी—ने बौद्ध संघ के पहले भिक्षु बने।

- प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व: धर्म चक्र (धर्म का पहिया) \"कानून के पहिये का घूमना\" और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार का प्रतीक है।

- महत्व:

- यह वर्षा वास का प्रारंभिक संकेत देता है, जो वर्षा ऋतु के दौरान तीन महीने का मठवास है।

- यह बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है।

- यह वर्षा वास का प्रारंभिक संकेत देता है, जो वर्षा ऋतु के दौरान तीन महीने का मठवास है।

- यह बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है।

- आधुनिक महत्व:

- भारत में, यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षाभूमि में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है।

- करोड़ों लोग बौद्ध मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और जाति आधारित भेदभाव का त्याग करने के लिए 22 प्रतिज्ञा लेते हैं।

- भारत में, यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षाभूमि में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है।

- करोड़ों लोग बौद्ध मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और जाति आधारित भेदभाव का त्याग करने के लिए 22 प्रतिज्ञा लेते हैं।

- वैश्विक अवलोकन: यह दिन विभिन्न नामों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में एसाला पोया, थाईलैंड में असनहा बुच्छा, और भारत में आशाढ़ पूर्णिमा।

बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के और अन्वेषण के लिए, अध्ययन हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हैं।

आठ गुना मार्ग का सिद्धांत विभिन्न बौद्ध ग्रंथों, जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त शामिल है, का विषय है।

GS1/भूगोल

जीवाश्म कश्मीर घाटी के जलवायु अतीत का खुलासा करते हैं

खबर में क्यों?

लखनऊ के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोज़ाइंसेस (BSIP) के शोधकर्ताओं ने compelling साक्ष्य खोजे हैं जो यह दर्शाते हैं कि कश्मीर घाटी, जो वर्तमान में ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु के लिए जानी जाती है, कभी एक गर्म और आर्द्र उपउष्णकटिबंधीय क्षेत्र थी।

- जीवाश्म कश्मीर घाटी के करवा अवसादों से प्राप्त किए गए, जो प्राचीन पौधों के अवशेषों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं।

- शोधकर्ताओं ने जीवाश्म पत्तियों के आकार, आकार और किनारों का विश्लेषण करने के लिए CLAMP (जलवायु पत्ते विश्लेषण बहुविविध कार्यक्रम) का उपयोग किया, जिससे उन्होंने अतीत के तापमान और वर्षा पैटर्न का अनुमान लगाया।

- सह-अस्तित्व दृष्टिकोण ने जीवाश्म पौधों की तुलना उनके आधुनिक समकक्षों से की, जिससे क्षेत्र की प्राचीन जलवायु का पुनर्निर्माण किया जा सका।

- अतीत की जलवायु प्रकार: अनुसंधान से पता चलता है कि कश्मीर घाटी ने कभी एक गर्म, आर्द्र उपउष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव किया, जो इसके वर्तमान ठंडे, भूमध्यसागरीय जलवायु के साथ तीव्र विपरीत है।

- वनस्पति के साक्ष्य: जीवाश्मित पत्तियों ने उपउष्णकटिबंधीय पौधों की एक विविधता को प्रकट किया जो वर्तमान में क्षेत्र की वनस्पति में मौजूद नहीं हैं।

- टेक्टोनिक ऊँचाई की भूमिका: पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का टेक्टोनिक ऊँचाई एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचानी गई है जिसने भारतीय ग्रीष्म मानसून को घाटी में प्रवेश करने से रोका, जिससे इसकी जलवायु परिवर्तन में योगदान मिला।

- जलवायु परिवर्तन: इस अवरोध ने क्षेत्र में धीरे-धीरे सूखने और उपउष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से समशीतोष्ण पारिस्थितिकी तंत्र की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बना।

- पर्वत निर्माण का प्रभाव: अध्ययन यह दर्शाता है कि पर्वत निर्माण प्रक्रियाएँ (टेक्टोनिक ऊँचाई) जलवायु पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिससे मानसून के मार्ग में बदलाव आता है।

- जलवायु परिवर्तन से प्रासंगिकता: ये निष्कर्ष लाखों वर्षों में प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो समकालीन जलवायु परिवर्तन चर्चाओं के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं।

- पारिस्थितिकीगत संवेदनशीलता: अध्ययन यह रेखांकित करता है कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे हिमालय, प्राकृतिक और मानव-जनित पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति कितने संवेदनशील हैं।

करवा अवसाद, जो झील (लैकुस्त्रिन) और फ्लुवियो-ग्लेशियल अवसादों से बने पठारी जैसी छतों से मिलकर बने हैं, प्राचीन जीवाश्मों, खासकर पौधों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, एक उपउष्णकटिबंधीय जलवायु गर्म और आर्द्र स्थितियों, मध्यम से उच्च वर्षा के साथ घने वनस्पति का समर्थन करती है, जो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। इसके विपरीत, भूमध्यसागरीय जलवायु हल्के, गीले सर्दियों और गर्म, सूखी गर्मियों द्वारा विशेषता होती है, जैसा कि आज क्षेत्र के कुछ हिस्सों में देखा जाता है।

ये निष्कर्ष अतीत की जलवायु स्थितियों और उनके वर्तमान जलवायु गतियों पर प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

GS3/अर्थव्यवस्था

जनसंख्या में कमी और एक गलत सूचना वाली ध्वनि

जनसंख्या गतिशीलता के चारों ओर सार्वजनिक चर्चा अनियंत्रित वृद्धि और इसके पर्यावरणीय प्रभावों के डर से घटती प्रजनन दरों के बढ़ते चिंताओं की ओर स्थानांतरित हो गई है। यह विकास जनसांख्यिकी प्राथमिकताओं और भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में सामाजिक चिंताओं को दर्शाता है।

- जनसंख्या प्रवृत्तियों को लेकर विरोधाभासी दृष्टिकोण मौजूद हैं, कुछ विशेषज्ञों का चेतावनी है कि जल्द ही कमी आने वाली है।

- वैश्विक डेटा भविष्य में जनसंख्या की एक चोटी की संभावना का सुझाव देता है, इसके बाद eventual कमी, जो डरावनी कथाओं को चुनौती देता है।

- चाहे हुए परिवार के आकार में बाधाएं महत्वपूर्ण हैं, जो वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों के प्रजनन विकल्पों को प्रभावित करती हैं।

- पूर्वानुमान बनाम भविष्यवाणियां: जनसंख्या के पूर्वानुमान भविष्य के जन्म और मृत्यु दर के बारे में धारणाओं पर बहुत निर्भर करते हैं, जिससे भविष्य में अधिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

- जनसंख्या प्रगति: जनसंख्याएं दशकों तक बढ़ सकती हैं, भले ही प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाए, क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्रजनन आयु में रहता है।

- प्रजनन की चुनौतियां: एक UNFPA 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 14 देशों में सर्वेक्षण किए गए 5 में से 1 व्यक्ति ने महसूस किया कि वे अपने पसंदीदा बच्चों की संख्या हासिल करने में असमर्थ हैं।

- पहचान की गई प्रमुख बाधाओं में आर्थिक सीमाएं (भारत में 38%, दक्षिण कोरिया में 58%), आवास की बाधाएं (भारत में 22%, दक्षिण कोरिया में 31%), और गुणवत्ता वाले बाल देखभाल की कमी (18%) शामिल हैं।

प्रजनन को बढ़ावा देने वाले उपायों में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश के बावजूद, जैसा कि दक्षिण कोरिया में देखा गया है, जहां $200 बिलियन से अधिक खर्च किया गया था लेकिन न्यूनतम प्रभाव पड़ा, ध्यान मजबूर नीतियों से पारिवारिक विकल्प और समर्थन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। कामकाजी माताओं के लिए दंड को हटाना आवश्यक है और ऐसे समावेशी सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना चाहिए जो परिवारों की मदद करें न कि प्रजनन अधिकारों को सीमित करें।

GS1/भारतीय समाज

TALASH पहल

राष्ट्रीय शिक्षा समाज आदिवासी छात्रों के लिए (NESTS) और यूनिसेफ इंडिया ने TALASH (आदिवासी क्षमता, जीवन कौशल और आत्म-सम्मान केंद्र) की शुरुआत की है, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRSs) में आदिवासी छात्रों के समग्र विकास के लिए पहला राष्ट्रीय पहल है।

- TALASH का उद्देश्य आदिवासी युवाओं में आत्म-जागरूकता, भावनात्मक लचीलापन, जीवन कौशल और करियर स्पष्टता को बढ़ावा देना है।

- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो समावेशी, समान और क्षमता आधारित शिक्षा का समर्थन करती है।

- इस पहल से लगभग 1,38,336 छात्रों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लाभ मिलने की उम्मीद है।

- TALASH का लक्ष्य 2025 के अंत तक सभी EMRSs में कार्यान्वयन करना है।

- मनोमेट्रिक मूल्यांकन: NCERT के 'तमन्ना' से प्रेरित, TALASH ऐसे क्षमता परीक्षण प्रदान करता है जो छात्रों को उनकी रुचियों, क्षमताओं और संभावनाओं की पहचान करने में मदद करते हैं। इन परिणामों के आधार पर, छात्रों को करियर कार्ड मिलते हैं जो उपयुक्त करियर विकल्प सुझाते हैं।

- करियर परामर्श: यह पहल संरचित करियर मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे छात्र अपनी ताकत और आकांक्षाओं के अनुसार सूचित निर्णय ले सकें।

- जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल: TALASH में इंटरएक्टिव मॉड्यूल शामिल हैं जो आवश्यक कौशल जैसे संचार, समस्या समाधान, भावनात्मक नियंत्रण और आत्म-विश्वास सिखाते हैं।

- शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग: शिक्षकों के प्रशिक्षण और संसाधनों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है, जिससे उनकी छात्रों को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन करने की क्षमता बढ़ती है। अब तक, 75 EMRSs से 189 शिक्षकों को स्कूल स्तर के सत्रों का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

यह पहल शिक्षा के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करें।

क्षेत्रीय परिषदें

खबर में क्यों?

खबर में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जोर दिया कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में चर्चा किए गए 83% मुद्दे हल हो चुके हैं, जो अंतर-सरकारी सहयोग के लिए इनकी प्रभावशीलता को उजागर करता है।

- क्षेत्रीय परिषदें 1956 के राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित कानूनी निकाय हैं।

- इन परिषदों का उद्देश्य राज्यों, संघ क्षेत्रों और केंद्रीय सरकार के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।

- भारत को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक के पास अपनी क्षेत्रीय परिषद है।

- स्थापना: क्षेत्रीय परिषदें कानूनी हैं, संवैधानिक नहीं।

- क्षेत्र निर्धारण का आधार: क्षेत्रों का निर्धारण प्राकृतिक विभाजन, सांस्कृतिक और भाषाई समानताओं, नदी प्रणालियों और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है।

- क्षेत्रीय विभाजन:

- उत्तर क्षेत्रीय परिषद: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़।

- केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल।

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।

- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी।

- नोट: पूर्वोत्तर परिषद (NEC) एक अलग निकाय है जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अन्य राज्य शामिल हैं।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र सदस्य नहीं हैं, लेकिन इन्हें विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया गया है।

संरचना में संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, साथ ही प्रत्येक राज्य द्वारा नामित अतिरिक्त मंत्री भी होते हैं। उपाध्यक्ष की भूमिका हर साल मुख्यमंत्री के बीच घुमती है, और पूर्ण सत्रों की तैयारी के लिए स्थायी समितियाँ बनाई जाती हैं।

कार्य और जिम्मेदारियाँ

- संवाद और सहमति निर्माण के माध्यम से अंतर-राज्य और केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना।

- आर्थिक और सामाजिक योजना, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन, और भाषाई अल्पसंख्यक मुद्दों जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना।

- सलाहकार होने के बावजूद, परिषदें विवाद समाधान और समन्वित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हाल के विकास और महत्व

- 2018 में NEC में नेतृत्व परिवर्तन ने व्यापक एकीकरण के लिए एक कदम बढ़ाया।

- मोदी सरकार के तहत, क्षेत्रीय परिषदें गतिशील, क्रियाशील मंच बन गई हैं।

- ये परिषदें सहयोगात्मक संघवाद में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं, विवादों को हल करती हैं और क्षेत्रीय विकास को गति देती हैं।

- 83% एजेंडा मुद्दों के समाधान के साथ, क्षेत्रीय परिषदें राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षेत्रीय चुनौतियों को संबोधित करने में प्रभावशीलता दिखा रही हैं।

क्षेत्रीय परिषदों को समझना भारत में अंतर-सरकारी सहयोग और क्षेत्रीय विकास की सुविधा में उनकी भूमिका को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है।

अत्यधिक दूर का पुल: सभी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का नियमित ऑडिट अनिवार्य है

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

हाल ही में, गुजरात के वडोदरा में एक 40 वर्षीय पुल 9 जुलाई को ढह गया, जिससे कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए और 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

- भारत में अवसंरचना विफलताएँ विभिन्न प्रणालीगत समस्याओं के कारण बार-बार हो रही हैं।

- नियमित ऑडिट और रखरखाव की कमी पुरानी संरचनाओं से संबंधित जोखिमों को बढ़ा देती है।

अवसंरचना विफलताओं के कारण

- पुरानी और अद्यतन अवसंरचना: कई संरचनाएँ, जैसे कि गुजरात का मोरबी झूलता पुल (2022), अपनी निर्धारित आयु से अधिक समय तक चलने के बावजूद उपयुक्त अद्यतनों के बिना हैं।

- अत्यधिक उपयोग और ओवरलोड: पुल और सड़कें जो कम यातायात मात्रा के लिए डिज़ाइन की गई थीं, अब उच्च शहरी और औद्योगिक भार का सामना कर रही हैं, जिसके कारण पुणे में इंद्रायणी पैदल पुल का पतन (2024) हुआ।

- उपेक्षा और खराब रखरखाव: नियमित निरीक्षण की कमी ने वडोदरा पुल के पतन (2024) में योगदान दिया, जबकि स्थानीय लोगों ने ऐसे मुद्दों को उठाया जो अनसुने रह गए।

- संस्थागत अक्षमताएँ: नगरपालिका निकाय अक्सर कम कर्मचारियों और वित्त पोषण की कमी का सामना करते हैं, जिससे वे बढ़ती अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, विशेष रूप से उपनगरीय क्षेत्रों में।

- जवाबदेही की कमी: विफलता विश्लेषण रिपोर्टें, जैसे कि मिजोरम रेलवे पुल गर्डर के पतन (2023) की, शायद ही कभी प्रकाशित होती हैं, जिससे प्रणालीगत सीखने और सुधारात्मक कार्रवाइयों की सीमाएँ बनती हैं।

पेरि-शहरी बुनियादी ढांचे की समझ

- परिभाषा: पेरि-शहरी बुनियादी ढांचा उन मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं को संदर्भित करता है (जैसे कि सड़कें, पुल, जल आपूर्ति, नाली, बिजली आदि) जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

- गिरने की संभावना: पेरि-शहरी क्षेत्र अक्सर उचित ज़ोनिंग कानूनों या निर्माण कोड के बिना विकसित होते हैं, जिससे निम्न गुणवत्ता वाली निर्माण की स्थिति उत्पन्न होती है।

पेरि-शहरी क्षेत्रों में चुनौतियाँ

- अनियोजित शहरी विस्तार: कई उपरगामी पुल और जल प्रणालियाँ अनियोजित कॉलोनियों के चारों ओर निर्मित होती हैं, जिनमें लोड मूल्यांकन की कमी होती है।

- अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता: ये क्षेत्र शहरी और ग्रामीण प्रशासनिक संरचनाओं के बीच आते हैं, जिससे जिम्मेदारियों में भ्रम उत्पन्न होता है।

- कम दृश्यता: पेरि-शहरी क्षेत्रों को मीडिया का ध्यान और राजनीतिक प्राथमिकता नहीं मिलती, जिसके परिणामस्वरूप रखरखाव में देरी और बुनियादी ढांचे का अव्यवस्थित क्षय होता है।

एएमआरयूटी और यूआईडीएफ के माध्यम से संपत्ति की देखभाल में सुधार

- केंद्रित रखरखाव: एएमआरयूटी 2.0 पुरानी शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने पर जोर देता है, जिससे शहरों जैसे कि आगरा को जल निकासी प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद मिलती है ताकि उनका पतन रोका जा सके।

- लक्षित वित्तीय सहायता: टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए कम लागत वाले ऋण, जनसंख्या वृद्धि के कारण तनावग्रस्त पुराने बुनियादी ढांचे की मरम्मत की अनुमति देते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया है।

- डिजिटल निगरानी: एएमआरयूटी और यूआईडीएफ दोनों संपत्ति के स्वास्थ्य की निगरानी और मरम्मत का कार्यक्रम बनाने के लिए भू-टैगिंग और डिजिटल ट्रैकिंग के उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि भुवनेश्वर में ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड का उपयोग किया जा रहा है।

ऑडिट और जवाबदेही में अंतराल को संबोधित करना

- अधिकार क्षेत्र का ओवरलैप: कई एजेंसियां अवसंरचना की जिम्मेदारियों को साझा करती हैं, जिससे पोस्ट-कोलैप्स ऑडिट में देरी होती है, जैसा कि हैदराबाद फ्लाईओवर के ढहने के बाद देखा गया।

- राजनीतिक हस्तक्षेप: उच्च-प्रोफ़ाइल दुर्घटनाओं में अक्सर राजनीतिक दबाव के कारण जांच में कमी आती है, जिससे त्वरित ऑडिट में रुकावट होती है, जैसे कि कोलकाता विवेकानंद फ्लाईओवर के ढहने (2016) के मामले में।

आगे का रास्ता

- एकीकृत ऑडिट प्राधिकरण: पोस्ट-कोलैप्स ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करें, जो समय पर जांच और निष्कर्षों का सार्वजनिक प्रकटीकरण सुनिश्चित करे।

- रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम: अवसंरचना की निगरानी में सुधार और जोखिम को कम करने के लिए जीआईएस मैपिंग, आईओटी सेंसर और एआई-आधारित टूल्स का कार्यान्वयन करें।

संक्षेप में, सार्वजनिक अवसंरचना में बार-बार होने वाली विफलताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नियमित ऑडिट, जवाबदेही तंत्र और सक्रिय रखरखाव रणनीतियाँ शामिल हैं, विशेष रूप से peri-urban क्षेत्रों में।

भारत की प्रगति में विकल्प, नियंत्रण और पूंजी के साथ सहायता

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के हालिया अवलोकन ने युवा सशक्तिकरण, प्रजनन अधिकारों और घटते प्रजनन दरों के प्रभावों पर वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतियों के आसपास नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इस वर्ष का विषय युवा लोगों को उनके इच्छित परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर जोर देता है, जो कि सूचित प्रजनन विकल्पों और स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता को उजागर करता है, विशेष रूप से भारत की विशाल युवा जनसंख्या के लिए।

- भारत की युवा जनसंख्या, जो 15-29 वर्ष के 371 मिलियन से अधिक लोगों की संख्या में है, वैश्विक स्तर पर इसकी तरह की सबसे बड़ी जनसंख्या है।

- युवाओं को सशक्त करना राष्ट्रीय उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, संभावित रूप से 2030 तक भारत के जीडीपी में $1 ट्रिलियन जोड़ सकता है।

- परिवार नियोजन सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और आर्थिक असुरक्षा जैसे अवरोध प्रजनन स्वायत्तता और विकल्पों को बाधित करते हैं।

- प्रजनन स्वायत्तता: आधुनिक गर्भ निरोधकों और व्यापक यौन शिक्षा तक सीमित पहुंच ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण अंतराल पैदा किया है। उदाहरण के लिए, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार, 36% भारतीय वयस्कों ने अनपेक्षित गर्भधारण का सामना किया है, जो स्वास्थ्य सेवा की प्रणालीगत पहुंच की समस्याओं को इंगित करता है।

- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: सांस्कृतिक मानदंड, जिसमें जल्दी विवाह और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं, युवा महिलाओं के स्वतंत्र प्रजनन निर्णयों को सीमित करते हैं। बाल विवाह की दरें, हालांकि घट रही हैं, NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार 23.3% पर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

- आर्थिक बाधाएँ: वित्तीय सीमाएँ और बाल देखभाल विकल्पों की कमी जोड़ों को उनके इच्छित परिवार के आकार को प्राप्त करने में बाधित करती हैं, सर्वेक्षणों के अनुसार 38% लोग वित्तीय असुरक्षा को एक अवरोध के रूप में बताते हैं।

- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्षित कार्यक्रम, जैसे राजस्थान में प्रोजेक्ट उड़ान, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह को सफलतापूर्वक कम कर चुके हैं।

- समुदायों को व्यवहार परिवर्तन रणनीतियों में शामिल करना हानिकारक लिंग मानदंडों को चुनौती देने और लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी का समर्थन करने में प्रभावी साबित हुआ है।

निष्कर्षतः, महिलाओं और युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, और आर्थिक अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना भारत में प्रजनन स्वायत्तता को बढ़ावा देने और घटते प्रजनन दरों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक है। यह सशक्तिकरण न केवल व्यक्तियों को सूचित विकल्प बनाने की अनुमति देगा, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास और जनसांख्यिकीय लाभ में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बिहार चुनावी रजिस्टर संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किए जा रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) को रोकने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए समय और प्रक्रिया के संबंध में चिंताओं को स्वीकार किया और ECI को सुझाव दिया कि वह सत्यापन के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड का उपयोग करने पर विचार करे। एक विस्तृत सुनवाई 28 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है।

- सर्वोच्च न्यायालय का SIR को रोकने से इनकार चुनावी रजिस्टर संशोधन को आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

- याचिकाकर्ताओं द्वारा समय और दस्तावेज़ आवश्यकताओं पर उठाई गई चिंताओं को उजागर किया गया है।

- सुझाए गए दस्तावेज़ों जैसे आधार और मतदाता पहचान पत्र की पहुंच मतदाता समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है।

- पृष्ठभूमि: बिहार में चुनावी रजिस्टर संशोधन में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा व्यापक घर-से-घर सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। 2003 के चुनावी रजिस्टर में सूचीबद्ध लोगों को केवल एक निकालना प्रस्तुत करना है, जबकि नए मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही: उठाए गए मुख्य मुद्दों में चुनावों के निकट संशोधन का समय, दस्तावेज़ों के अपवादों पर चिंताएं और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच संभावित मतदाता वंचना शामिल हैं।

- दस्तावेजों की पहुंच: बिहार की 88% से अधिक जनसंख्या के पास आधार उपलब्ध है, जबकि लगभग सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। राशन कार्ड भी विशेष रूप से निम्न आय समूहों के बीच महत्वपूर्ण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को पहुंच प्रदान करते हैं।

- चुनाव आयोग का बचाव: ECI का कहना है कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची पूर्ण नहीं है और नागरिकता सत्यापन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक जागरूकता प्रयासों पर भी जोर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी रजिस्टर के संशोधन में ECI की संवैधानिक स्वायत्तता को बरकरार रखा है, जबकि जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है। आगामी 28 जुलाई की सुनवाई में चुनावी रजिस्टर संशोधन की कानूनी वैधता, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और समय के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, जिसका उद्देश्य समस्त मताधिकार के सिद्धांत के साथ दस्तावेजीकरण की पूर्णता को संतुलित करना है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 11th July 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. UNEP फ्रंटियर्स 2025 रिपोर्ट में विरासत प्रदूषकों का क्या महत्व है? |  |

| 2. यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए कौन-कौन सी योजनाएं या उपाय सुझाए गए हैं? |  |

| 3. धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का क्या महत्व है? |  |

| 4. TALASH पहल के उद्देश्यों में क्या शामिल है? |  |

| 5. जनसंख्या में कमी के क्या प्रभाव हो सकते हैं और इसे कैसे संबोधित किया जा सकता है? |  |