UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 14th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

मदुरै में देखा गया मलय रात्रि बगुला

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवासी पक्षी मलय नाइट हेरॉन पहली बार मदुरै में आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है, खास तौर पर अलागर कोविल पहाड़ियों के पास। यह नजारा पक्षी के प्रवासी व्यवहार और उसके बढ़ते दायरे को दर्शाता है।

- मलायन नाइट हेरोन को मलेशियाई नाइट हेरोन या टाइगर बिटर्न भी कहा जाता है।

- यह प्रजाति मध्यम आकार की है और मुख्यतः रात्रिचर है।

- यह उत्तरी तमिलनाडु में देखा गया है, तथा सामान्यतः केरल और कर्नाटक में पाया जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- स्वरूप: मलायन रात्रि बगुला अपनी लाल गर्दन, पट्टियों सहित भूरे रंग की पीठ, कलगी से सजी काली टोपी और सफेद नोक वाले प्राथमिक बालों के कारण पहचाना जाता है।

- निवास स्थान: यह पक्षी घने उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पनपता है और निम्न आर्द्रभूमि, जलधाराएं, दलदली भूमि, तथा मध्यम ऊंचाई पर स्थित सदाबहार वन और जलाशयों को पसंद करता है।

- आहार: इसका आहार मुख्य रूप से केंचुए और भृंग होते हैं।

- वितरण: यह प्रजाति भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, फिलीपींस और पूर्वी इंडीज में पाई जाती है। यह म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया का मूल निवासी है, जो सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में प्रवास करता है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN के अनुसार, मलायन नाइट हेरोन को कम से कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो इसकी स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है।

मदुरै में हाल ही में देखा गया यह पक्षी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत में मलायन नाइट हेरोन के ज्ञात क्षेत्र का विस्तार हुआ है, तथा इस क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता और पक्षी की अनुकूलन क्षमता का पता चला है।

जीएस3/पर्यावरण

चक्की नदी के बारे में मुख्य तथ्य

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों की एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों के संचालन से विभिन्न स्थानों पर चक्की नदी के मार्ग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है।

- चक्की नदी ब्यास नदी की एक सहायक नदी है।

- यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती हुई पंजाब के पठानकोट के निकट ब्यास नदी में मिल जाती है।

- यह नदी मुख्य रूप से धौलाधार पर्वतों से आने वाली बर्फ और वर्षा से जल प्राप्त करती है।

- अनियमित रेत खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक क्षरण हुआ है, जिससे नदी का तल और तट प्रभावित हुए हैं।

अतिरिक्त विवरण

- चक्की नदी: यह नदी अपने पारिस्थितिक महत्व के लिए जानी जाती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों, विशेषकर पत्थर-कुचलने और रेत खनन के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- ब्यास नदी: हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है; यह उन पांच नदियों में से एक है जिसने ऐतिहासिक रूप से पंजाब को अपना नाम दिया।

- ऐतिहासिक नाम: प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्यास नदी को अर्जिकी या विपास कहा जाता था, तथा प्राचीन यूनानियों ने इसे हाइफैसिस कहा था।

- ब्यास नदी का प्रवाह: यह नदी हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है, तथा अमृतसर के दक्षिण में हरिके पट्टन में सतलुज नदी में मिलने से पहले 290 मील (470 किमी) तक बहती है।

- प्रमुख सहायक नदियाँ: इसमें बैन, बाणगंगा, लूनी, उहल, तथा चक्की, गज और तीर्थन जैसी अन्य नदियाँ शामिल हैं, जो प्रसिद्ध कुल्लू और कांगड़ा घाटियों के निर्माण में योगदान देती हैं।

चक्की नदी से संबंधित वर्तमान समस्याएं इस महत्वपूर्ण जलमार्ग और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए टिकाऊ तरीकों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

जीएस3/पर्यावरण

पेरिस समझौते के नौ वर्ष

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

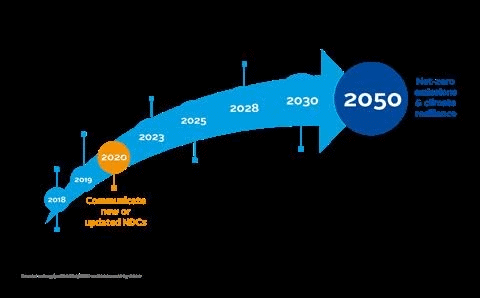

12 दिसंबर 2015 को अंतिम रूप दिए गए पेरिस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को कम करना था। हालाँकि, नौ साल बाद, वैश्विक जलवायु स्थिति के बिगड़ने के कारण इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

- पिछले नौ वर्षों में वैश्विक उत्सर्जन में 8% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 49 बिलियन टन CO2 के बराबर से बढ़कर 53 बिलियन टन हो गया है।

- औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1.45 डिग्री सेल्सियस हो गया है।

अतिरिक्त विवरण

- विकासशील देशों के बीच विश्वास का क्षरण: 2020 तक 100 बिलियन डॉलर की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता ने अविश्वास को जन्म दिया है। बाकू में हाल ही में एक प्रस्ताव में 2035 तक इसे बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर करने का सुझाव दिया गया है, जिसे विकासशील देशों द्वारा प्रति वर्ष आवश्यक खरबों डॉलर को देखते हुए बेहद अपर्याप्त माना जाता है।

- समानता संबंधी चिंताएं: पेरिस समझौते ने विकसित देशों से उत्तरदायित्व हटा दिया, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, तथा एक अधिक सामान्यीकृत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुआ, जिसके तहत सभी देशों को अपने जलवायु संबंधी कार्यों को स्वयं निर्धारित करने की आवश्यकता थी, इस प्रकार विकसित देशों को विशिष्ट दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।

- भू-राजनीतिक आयाम: विकसित देश अक्सर आर्थिक नतीजों के डर से कठोर जलवायु प्रतिबद्धताओं का विरोध करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की संभावित वापसी ने वैश्विक जलवायु पहलों के लिए जोखिम पैदा कर दिया है।

- उभरती अर्थव्यवस्थाएं: चीन जैसे देश, जो आर्थिक शक्तियां बन गए हैं, पर विकसित देशों की ओर से जलवायु कार्रवाई में अधिक योगदान देने का दबाव है, जबकि उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

- विकासशील देशों द्वारा वैकल्पिक रणनीतियां: वानुअतु की एक पहल, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त है, जलवायु दायित्वों को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से मार्गदर्शन मांगती है, जिसका उद्देश्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने पर स्पष्ट कानूनी परिणाम सुनिश्चित करना है।

संक्षेप में, पेरिस समझौता, जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा होते हुए भी, महत्वपूर्ण चुनौतियों और संदेहों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से विकासशील देशों की ओर से, जो अपूर्ण वित्तीय दायित्वों और स्थानांतरित जिम्मेदारियों को प्रभावी जलवायु शासन में बाधा के रूप में देखते हैं।

जीएस3/पर्यावरण

आर्कटिक बर्फ पिघल रही है - आर्कटिक में पहला बर्फ-मुक्त दिन 2030 तक आ सकता है

स्रोत: मनी कंट्रोल

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में इस चिंताजनक संभावना पर प्रकाश डाला गया है कि आर्कटिक महासागर वर्ष 2030 तक या उससे भी पहले अपना पहला बर्फ-मुक्त दिन देख सकता है - जिसे समुद्री बर्फ के एक मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम होने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिदृश्य मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अभूतपूर्व स्तरों से प्रेरित है और चल रहे मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण यह अधिक से अधिक प्रशंसनीय है।

- आर्कटिक समुद्री बर्फ प्रति दशक 12.6% की दर से सिकुड़ रही है , जो कम से कम 1,500 वर्षों में सबसे तेज़ है।

- महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन इस गिरावट को तेज कर रहा है, जो 2023 में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच जाएगा।

- कुछ जलवायु परिस्थितियों में, बर्फ रहित पहला दिन सितम्बर 2027 में आ सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- भूगोल और जलवायु: आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कई नॉर्डिक देश शामिल हैं। इसकी विशेषता समतल, वृक्षविहीन टुंड्रा और एक महत्वपूर्ण बर्फ कवर है, खासकर ग्रीनलैंड में।

- वनस्पति और जीव: इस क्षेत्र में सीमित मात्रा में वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से लाइकेन, काई और घास शामिल हैं, तथा ध्रुवीय भालू, सील और प्रवासी पक्षी जैसे जानवर इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में पनपते हैं।

- जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव: आर्कटिक सागर की बर्फ के पिघलने से एल्बिडो प्रभाव के माध्यम से तापमान में वृद्धि होती है , जहां गहरे रंग का समुद्री जल अधिक गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में और वृद्धि होती है।

बर्फ रहित आर्कटिक के निहितार्थ बहुत गहरे हैं, जो वैश्विक मौसम पैटर्न, बढ़ते समुद्री स्तर और कई प्रजातियों के आवासों को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों को कम करने और आर्कटिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

जीएस3/पर्यावरण

शॉर्टफिन माको शार्क भूमध्य सागर में टैग की गई

स्रोत: डीटीई

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

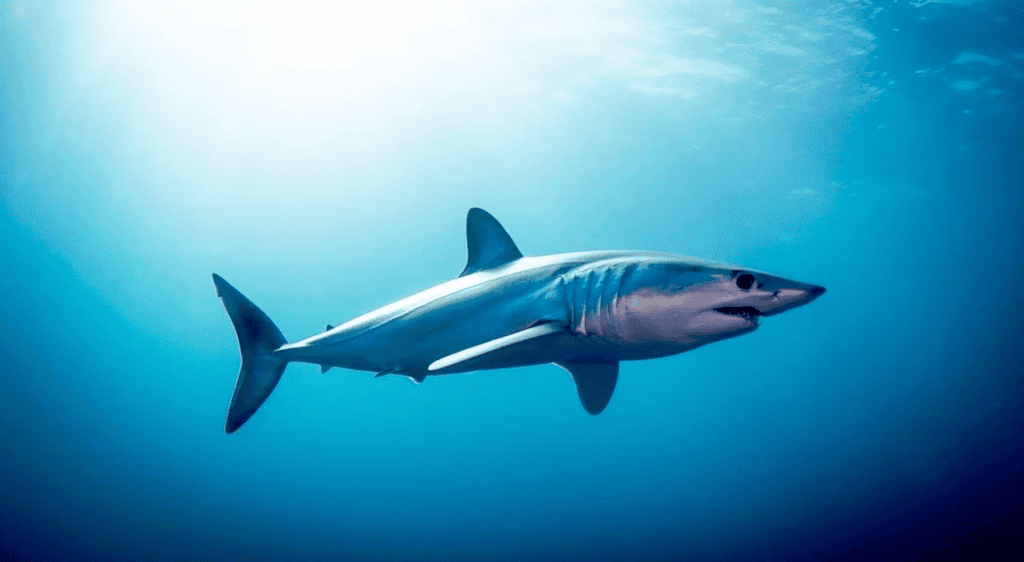

संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा भूमध्य सागर में पहली बार एक युवा शॉर्टफिन माको शार्क को टैग किया गया है, जो समुद्री अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- शॉर्टफिन माको शार्क एक बड़ी, शिकारी और अत्यधिक प्रवासी प्रजाति है जो खुले समुद्र में पाई जाती है।

- यह प्रजाति अपनी असाधारण छलांग लगाने की क्षमता के लिए जानी जाती है, जो शिकार करते समय अक्सर बहुत ऊंचाई तक छलांग लगाती है।

अतिरिक्त विवरण

- स्वरूप: शॉर्टफिन माको हाइड्रोडायनामिक रूप से नुकीली थूथन, त्रिकोणीय पृष्ठीय पंख और अर्धचंद्राकार पुच्छीय पंख के साथ डिजाइन किया गया है।

- प्रजनन संबंधी विशेषताएँ: यह एक जर्दी-थैली वाला ओवोविविपेरस शार्क है, जिसका अर्थ है कि यह जीवित बच्चों को जन्म देता है। विकासशील भ्रूण 15 से 18 महीनों के बीच चलने वाली गर्भधारण अवधि के दौरान गर्भाशय के भीतर बिना निषेचित अंडे (ओओफैगी) का सेवन करते हैं।

- आहार: यह शार्क मुख्य रूप से सेफेलोपोड्स और बोनी मछली प्रजातियों का शिकार करती है, जिनमें मैकेरल और ट्यूना शामिल हैं।

- निवास स्थान: शॉर्टफिन माको शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरीय जल में निवास करता है, तथा यह तटीय क्षेत्रों के पास भी पाया जा सकता है, जहां महाद्वीपीय शेल्फ छोटा है।

- संरक्षण स्थिति: आईयूसीएन के अनुसार, शॉर्टफिन माको शार्क को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसे सीआईटीईएस परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है।

भूमध्य सागर में शॉर्टफिन माको शार्क को टैग करना इस लुप्तप्राय प्रजाति को समझने और संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, जो समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में चल रहे अनुसंधान और निगरानी के महत्व को उजागर करता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

जेनकास्ट मॉडल: मौसम पूर्वानुमान में एक सफलता

स्रोत: फर्स्ट पोस्ट

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

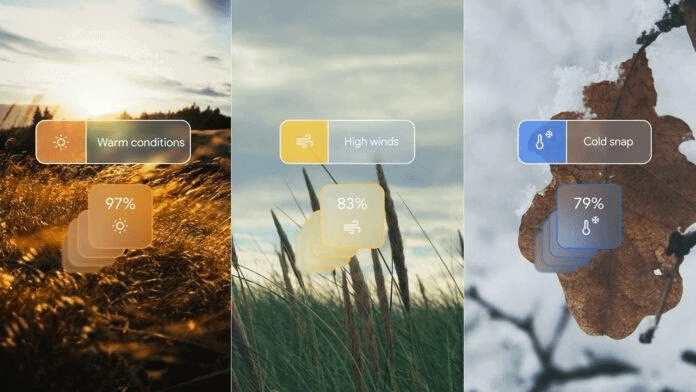

गूगल डीपमाइंड के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित जेनकास्ट मॉडल, मशीन लर्निंग मौसम पूर्वानुमान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न परिदृश्यों में पारंपरिक पूर्वानुमान प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

- जेनकास्ट एआई इमेज जनरेटर के समान प्रसार मॉडल दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

- यह मॉडल वायुमंडल के जटिल व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुशलतापूर्वक अनेक पूर्वानुमान तैयार कर सकता है।

- यह केवल 8 मिनट में 15 दिनों तक के मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान लगा देता है, जबकि पारंपरिक तरीकों में इसके लिए कई घंटे लगते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- प्रशिक्षण डेटा: जेनकास्ट मॉडल को यूरोपीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (ईसीएमडब्ल्यूएफ) से 2018 तक के 40 वर्षों के ऐतिहासिक मौसम डेटा पर प्रशिक्षित किया गया था।

- पूर्वानुमान चर: यह 0.25 डिग्री क्षेत्रों के वैश्विक ग्रिड पर 13 ऊंचाइयों पर तापमान, दबाव, आर्द्रता और हवा की गति सहित विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों का पूर्वानुमान करता है।

- इसकी संभाव्यता समूह पूर्वानुमान पद्धति संभावित मौसम परिदृश्यों की अधिक व्यापक श्रृंखला की अनुमति देती है, जिससे पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ जाती है।

जेनकास्ट मॉडल का प्रस्तुतीकरण मौसम पूर्वानुमान में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है, जो अधिक तीव्र और अधिक विश्वसनीय भविष्यवाणियों का वादा करता है, जिससे मौसम विज्ञानियों और आम जनता के लिए आगामी मौसम की स्थिति को समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।

जीएस2/राजनीति

एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है, यह निष्ठाहीन है

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों को कवर करते हुए पूरे भारत में एक साथ चुनाव लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निर्णय पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने सितंबर 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हालांकि इस प्रस्ताव को लागत में कमी और प्रशासनिक दक्षता जैसे संभावित लाभों के लिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन इसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए इसकी व्यवहार्यता और निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है।

- प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावों को सुव्यवस्थित करना तथा लागत कम करना है।

- इस पहल से भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

- जनता की प्रतिक्रिया काफी हद तक समर्थनात्मक थी, लेकिन कार्यप्रणाली की आलोचना बहिष्कारकारी होने के कारण की गई।

अतिरिक्त विवरण

- एक साथ चुनाव कराने का ऐतिहासिक संदर्भ: यह अवधारणा भारत के गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों से चली आ रही है, जहां 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाते थे। एक साथ चुनाव कराने की वर्तमान मांग ने 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वकालत के बाद जोर पकड़ा।

- चिंताएँ और आलोचना: आलोचकों का तर्क है कि यह प्रस्ताव सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है, क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर सकता है और स्थानीय मुद्दों को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, सार्वजनिक परामर्श की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया है क्योंकि यह भारत की विविध आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

- तार्किक चुनौतियां: प्रस्ताव में महत्वपूर्ण तार्किक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराना शामिल है, जिससे मताधिकार से वंचित होने की स्थिति पैदा हो सकती है और तार्किक दृष्टि से यह चुनौतीपूर्ण है।

- संवैधानिक निहितार्थ: प्रस्ताव को लागू करने के लिए पर्याप्त संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के समान मानकीकृत करने के लिए एक नया अनुच्छेद 82ए भी शामिल है, जिससे मध्यावधि चुनावों और एकीकृत मतदाता सूची की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं बढ़ेंगी।

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव में चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और लागत कम करने की क्षमता है, इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं। इनमें तार्किक, वित्तीय और संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं जो भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर कर सकते हैं। वास्तविक आम सहमति और पारदर्शी विचार-विमर्श के बिना, यह पहल लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाने के उपकरण के बजाय केंद्रीकरण के लिए एक तंत्र बनने का जोखिम उठाती है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सीरियाई संकट और ईरान और क्षेत्रीय भूराजनीति पर इसके प्रभाव

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

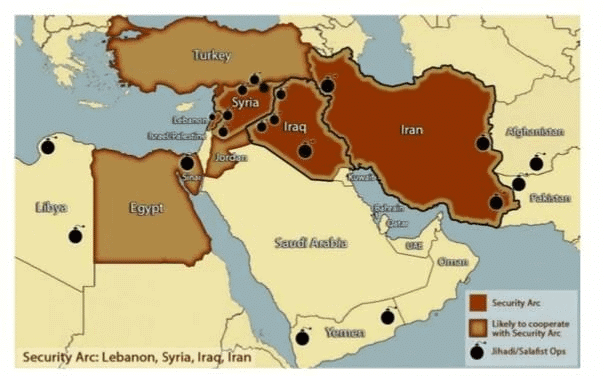

सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम, खास तौर पर बशर अल-असद की सरकार का संभावित पतन, ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह बदलाव मध्य पूर्व में अपनी "शिया अर्धचंद्राकार" रणनीति को बनाए रखने की तेहरान की महत्वाकांक्षाओं को खतरे में डालता है।

- असद शासन के पतन से क्षेत्र में ईरान की शक्ति प्रदर्शन की क्षमता कमजोर हो जाएगी।

- सीरिया ऐतिहासिक रूप से ईरान का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, जो हिज़्बुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन प्रदान करता रहा है।

- तुर्की और खाड़ी देशों जैसी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव आने की संभावना है।

अतिरिक्त विवरण

- ईरान और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध: 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद स्थापित ईरान और सीरिया के बीच साझेदारी, लेवेंट में ईरानी प्रभाव को बढ़ाने में सहायक रही है, जिससे हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगियों को समर्थन प्राप्त हुआ है।

- तेहरान के लिए चुनौतियां: असद की संभावित हार से ईरान को महत्वपूर्ण परिचालन क्षति होगी, क्योंकि वह क्षेत्र में अपनी रणनीतिक गहराई बनाए रखने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण सहयोगी को खो देगा।

- भू-राजनीतिक निहितार्थ: असद शासन के पतन से सत्ता शून्यता उत्पन्न होने, क्षेत्रीय ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने तथा सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना है।

सीरिया में बदलते हालात के कारण ईरान और उसके सहयोगियों को अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, साथ ही अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों से भी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे परिदृश्य बदलेगा, इन परिवर्तनों के परिणाम तत्काल क्षेत्र से परे महसूस किए जाएंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा गतिशीलता प्रभावित होगी।

जीएस1/भारतीय समाज

Ayushman Arogya Mandirs

स्रोत: द स्टेट्समैन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित करने की पहल शुरू की, जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के रूप में जाना जाता था, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2022 तक पूरा होना था। 31 जुलाई 2024 तक, चालू एएएम की कुल संख्या 173,881 तक पहुंच गई है, जो प्रारंभिक लक्ष्य को पार कर गई है।

- प्रथम एएएम का उद्घाटन 18 अप्रैल, 2018 को बीजापुर, छत्तीसगढ़ में किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 17,000 से अधिक एएएम चालू हो गए, जो 15,000 के लक्ष्य से अधिक था।

- वर्तमान में, पूरे भारत में लगभग 160,000 एएएम हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एएएम को भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के मूलभूत घटक के रूप में पहचाना गया।

- 2023 में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने AB-HWCs को 'आरोग्यम परम धनम' टैगलाइन के साथ पुनः ब्रांड किया।

अतिरिक्त विवरण

- लक्ष्य और उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी को सार्वभौमिक, निःशुल्क और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

- प्रदान की जाने वाली सेवाएं: एएएम व्यापक श्रेणी की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास देखभाल शामिल हैं।

- एएएम स्वास्थ्य सेवाओं का 12-पैकेज सेट प्रदान करते हैं।

- उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को उनकी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यापक बनाने के लिए उन्नत किया जा रहा है।

- संरचनात्मक अधिदेश: कार्यान्वयन को दो घटकों में विभाजित किया गया है:

- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल: मिशन की योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 150,000 एएएम स्थापित करने की है।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): यह योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए 10 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।

संक्षेप में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करके भारत के स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जीएस3/पर्यावरण

कोई भी भारतीय शहर डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

लैंसेट प्लैनेट हेल्थ में प्रकाशित हालिया निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में नहीं रहता है जहां वार्षिक औसत प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों के अनुरूप हो।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश हानिकारक प्रदूषकों पर सख्त सीमाएँ निर्धारित करते हैं।

- वर्तमान में भारत की 81.9% आबादी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक खराब क्षेत्रों में रहती है।

- पीएम 2.5 का उच्च स्तर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम और मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है।

- वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रदूषण स्रोतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- डब्ल्यूएचओ के संशोधित वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 2021: अद्यतन दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि पीएम 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 µg/m³ से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो 2005 में स्थापित 10 µg/m³ के पिछले दिशानिर्देश से कम है।

- भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS): वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 12 प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित करता है, जिसमें PM2.5 के लिए वर्तमान मानक 40 µg/m³ है।

- वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव: PM2.5 के उच्च स्तर के संपर्क में आने से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, तथा दीर्घकालिक संपर्क से श्वसन संबंधी बीमारियों और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

- सुधार की संभावना: NAAQS के साथ तालमेल बिठाने से हर साल 300,000 मौतें रोकी जा सकती हैं, जबकि WHO के मानकों को हासिल करने से और भी ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियों जैसे प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना ज़रूरी है।

निष्कर्ष में, निष्कर्ष भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और जन जागरूकता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, तथा जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों को पूरा करने या उससे अधिक करने का प्रयास करते हैं।

जीएस2/शासन

एथलीट जैविक पासपोर्ट

स्रोत: द वीक

चर्चा में क्यों?

विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) ने एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी) कार्यक्रम की देखरेख के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (एपीएमयू) के रूप में आधिकारिक रूप से नामित किया है। खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में यह विकास महत्वपूर्ण है।

- एबीपी एक परिष्कृत डोपिंग रोधी प्रणाली है जो समय के साथ एथलीट के जैविक मार्करों पर नज़र रखती है।

- यह निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देने और स्वच्छ एथलीटों की सुरक्षा के लिए रक्त और स्टेरॉयड प्रोफाइल सहित विभिन्न मापदंडों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करता है।

- एबीपी लक्षित परीक्षण को बढ़ाता है, जांच का समर्थन करता है, तथा डोपिंग उल्लंघनों के अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

अतिरिक्त विवरण

- हेमेटोलॉजिकल मॉड्यूल: यह मॉड्यूल रक्त डोपिंग मार्करों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य ऑक्सीजन परिवहन को बढ़ाने वाले प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों के उपयोग का पता लगाना है।

- स्टेरॉयडल मॉड्यूल: यह मूत्र और सीरम नमूनों के माध्यम से स्टेरॉयड डोपिंग के मार्करों की निगरानी करता है, ताकि बहिर्जात रूप से प्रशासित एंडोजेनस एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (ईएएएस) के उपयोग की पहचान की जा सके।

- अंतःस्रावी मॉड्यूल: यह मॉड्यूल मानव विकास हार्मोन (एचजीएच) डोपिंग और एचजीएच एनालॉग के उपयोग से संबंधित मार्करों पर डेटा एकत्र करता है।

- एबीपी कार्यक्रम इन मॉड्यूलों का उपयोग असामान्य जैविक प्रोफाइल वाले एथलीटों पर लक्षित एंटी-डोपिंग परीक्षण करने के लिए करता है।

एबीपी का कार्यान्वयन खेलों में अखंडता बनाए रखने, डोपिंग का पता लगाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एथलीट डोपिंग रोधी नियमों का पालन करें।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि में एमएफएन खंड का निलंबन

स्रोत: बिजनेस टुडे

चर्चा में क्यों?

स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) के तहत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) खंड को 1 जनवरी, 2025 से निलंबित करने की घोषणा की है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप स्विट्जरलैंड में कार्यरत भारतीय कंपनियों और भारत में स्विस निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ सकता है, जिसका द्विपक्षीय निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- स्विट्जरलैंड के MFN खंड के निलंबन से लाभांश पर कर की दरें बढ़ सकती हैं।

- इस कदम से भारत और स्विट्जरलैंड के बीच निवेश परिदृश्य प्रभावित होगा।

- यह निलंबन भारत की ओर से पारस्परिक प्रतिक्रिया न मिलने के दावों पर आधारित है।

अतिरिक्त विवरण

- सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) खंड क्या है? MFN खंड के अनुसार, जो देश किसी एक भागीदार को व्यापार रियायत देता है, उसे सभी व्यापारिक भागीदारों को समान लाभ प्रदान करना होता है। यह सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के लिए मौलिक है।

- एमएफएन का उद्देश्य: एमएफएन खंड का उद्देश्य नियम-आधारित व्यापारिक वातावरण बनाना है, तथा व्यापार अधिकारों पर राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

- एमएफएन को छूट: डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कुछ छूट मौजूद हैं, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते और विकासशील देशों के लिए विशेष पहुंच प्रावधान शामिल हैं।

- भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि की पृष्ठभूमि: डीटीएए पर मूलतः 1994 में हस्ताक्षर किये गये थे तथा आय पर दोहरे कराधान को रोकने के लिए 2010 में इसमें संशोधन किया गया था।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: 2023 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डीटीएए प्रावधानों के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट अधिसूचना की आवश्यकता है, जिससे कर लाभ की प्रयोज्यता प्रभावित होगी।

- निलंबन के निहितार्थ: निलंबन के बाद, 1 जनवरी 2025 के बाद भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत राज्य में 10% की दर से कर लगाया जाएगा, जिससे नेस्ले जैसी स्विस कंपनियों और निवेश के लिए भारत के समग्र आकर्षण पर असर पड़ेगा।

निष्कर्ष रूप में, स्विटजरलैंड द्वारा MFN क्लॉज को निलंबित करना भारत और स्विटजरलैंड के बीच कर संधि संबंधों में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। हालांकि इसका उद्देश्य पारस्परिक चिंताओं को दूर करना हो सकता है, लेकिन यह कदम भारत में स्विस निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और भारतीय संस्थाओं के लिए कर अनुपालन को जटिल बना सकता है। यह सीमा पार व्यापार और निवेश में स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कर संधियों में पारस्परिक समझौतों और स्पष्टता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 14th December 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. मदुरै में मलय रात्रि बगुला क्यों देखा गया है? |  |

| 2. चक्की नदी के बारे में क्या जानकारी है? |  |

| 3. पेरिस समझौते के नौ साल पूरे होने का क्या महत्व है? |  |

| 4. आर्कटिक बर्फ के पिघलने का क्या प्रभाव पड़ेगा? |  |

| 5. Ayushman Arogya Mandirs का उद्देश्य क्या है? |  |