UPSC Daily Current Affairs(Hindi)- 17th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस1/भूगोल

ला नीना भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वर्तमान मौसम पैटर्न, विशेष रूप से 2024 में ला नीना के विलम्ब से उभरने के कारण, भारत की जलवायु पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में प्रश्न उठे हैं, विशेष रूप से सर्दियों और मानसून के मौसम के संबंध में।

- ला नीना की विशेषता यह है कि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होता है।

- भारत में, ला नीना के कारण आमतौर पर मानसून में वर्षा बढ़ जाती है और सर्दियां ठंडी हो जाती हैं।

- वर्तमान में, 2024 के लिए अपेक्षित रूप से ला नीना अभी तक सामने नहीं आया है, जो आगामी जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- ला नीना क्या है? ला नीना एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) का एक चरण है जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान ठंडा हो जाता है, जबकि एल नीनो के विपरीत, जो उसी क्षेत्र में गर्मी का कारण बनता है। दोनों ही घटनाएँ वैश्विक मौसम पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

- वैश्विक जलवायु प्रभाव:

- एशिया: सामान्य से अधिक मानसून वर्षा को बढ़ावा देता है, जिससे कृषि उपज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- अफ्रीका: कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- अटलांटिक महासागर: तूफान की गतिविधि बढ़ जाती है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका: दक्षिणी राज्यों में ला नीना घटनाओं के दौरान वर्षा में वृद्धि होती है।

- ला नीना और भारत की जलवायु:

- शीतकाल का प्रभाव: ला नीना शीतकाल में आमतौर पर उत्तरी भारत में रातें ठंडी होती हैं, तथा दिन का तापमान थोड़ा अधिक होता है।

- वायु की गति और प्रदूषण: वायु की बढ़ी हुई गति वायु प्रदूषण को फैलाने में मदद करती है, जबकि ग्रहीय सीमा परत की कम ऊंचाई प्रदूषकों को फंसा सकती है, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब हो सकती है।

- मानसून और ग्रीष्मकाल: ला नीना वर्ष (जैसे, 2020-2022) में आमतौर पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली गर्म लहरों से राहत मिलती है, जो अल नीनो वर्षों के दौरान आम होती हैं।

- वर्तमान परिदृश्य: 2024 में ला नीना की स्थिति अपेक्षित रूप से नहीं बनी है, तथा वर्ष के अंत में इसके विकसित होने की 57% संभावना है।

- 2024 में विलंबित ला नीना: ला नीना आमतौर पर प्री-मानसून सीज़न के दौरान बनता है। 2024 में, इसके उभरने में देरी हुई है, महासागरीय नीनो सूचकांक (ONI) -0.3°C पर है, जो ला नीना सीमा -0.5°C या उससे कम है।

- मौसम संबंधी सूचकांक: ला नीना की घोषणा समुद्र की सतह के तापमान की विसंगतियों जैसे विशिष्ट सूचकांकों के आधार पर की जाती है। दृढ़ता नियम के अनुसार मानों को लगातार पाँच रीडिंग के लिए ला नीना सीमा पर या उससे नीचे रहना चाहिए।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र और वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण ला नीना और अल नीनो दोनों घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भारत में कठोर सर्दियों और तीव्र वर्षा जैसे प्रभाव बढ़ सकते हैं।

- भारत के लिए महत्व:

- मजबूत मानसून के माध्यम से फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जिससे किसानों को सहायता मिलती है।

- जल संसाधनों और जलाशय के स्तर में सुधार होता है, जिससे जल तनाव कम होता है।

- वर्षा में वृद्धि के कारण जलविद्युत उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अल नीनो वर्षों की तुलना में ताप तरंगों की गंभीरता कम हो जाती है।

2024 में ला नीना की देरी से शुरुआत भारत में सर्दियों और मानसून के मौसम पर इसके प्रभावों के बारे में अनिश्चितताओं को जन्म देती है। यदि ला नीना 2025 में जल्दी प्रकट होता है, तो इससे एक मजबूत मानसून का मौसम हो सकता है, जो देश की कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। ENSO पैटर्न की निरंतर निगरानी उनके जलवायु प्रभावों को समझने और उनके लिए तैयारी करने के लिए आवश्यक है।

जीएस2/राजनीति

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राज्यसभा के 55 सांसदों द्वारा राज्यसभा के सभापति के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

- किसी न्यायाधीश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अंतर्गत हटाया जा सकता है।

- किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।

- प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

अतिरिक्त विवरण

- हटाने का आधार: सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है ।

- संविधान में कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है , लेकिन न्यायिक व्याख्याओं से पता चलता है कि इसमें जानबूझकर कदाचार , भ्रष्टाचार और नैतिक अधमता से जुड़े अपराध शामिल हैं .

- अक्षमता से तात्पर्य एक चिकित्सीय स्थिति से है जो किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने से रोकती है, जिसमें शारीरिक या मानसिक सीमाएं शामिल हो सकती हैं।

- न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, निष्कासन के प्रस्ताव पर राज्य सभा के कम से कम 50 सदस्यों या लोक सभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

- लोक सभा अध्यक्ष को परामर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

- यदि मामला स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।

- अगर समिति जज को दोषी नहीं पाती है, तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। अगर जज दोषी पाया जाता है, तो रिपोर्ट पेश की जाती है और प्रस्ताव को संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

- प्रस्ताव पारित होने के बाद, राष्ट्रपति को एक अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है।

यह प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, तथा जवाबदेही की अनुमति देते हुए न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखती है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

अभ्यास SLINEX 2024

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

अभ्यास SLINEX 2024 (श्रीलंका-भारत अभ्यास) 17 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे समुद्री सहयोग और मजबूत होते संबंधों पर प्रकाश डालता है।

- अभ्यास स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

- 2005 में शुरू किये गए इस समझौते का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है।

- 2024 संस्करण के दो चरण होंगे: बंदरगाह चरण और समुद्री चरण।

अतिरिक्त विवरण

- भाग लेने वाली इकाइयाँ:

- भारत से: भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सुमित्रा, एक नौसेना अपतटीय गश्ती पोत, एक विशेष बल टीम के साथ।

- श्रीलंका से: एसएलएनएस सयूरा, एक अपतटीय गश्ती पोत, जिसमें विशेष बल टीम सवार है।

- हार्बर चरण: प्रतिभागी आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक और सामाजिक आदान-प्रदान में संलग्न होंगे।

- समुद्री चरण: इस चरण में विभिन्न संयुक्त अभ्यास शामिल होंगे, जैसे विशेष बल संचालन, बंदूक फायरिंग, संचार अभ्यास, नाविक अभ्यास, नेविगेशन विकास और हेलीकॉप्टर संचालन।

- पिछले कुछ वर्षों में, SLINEX ने अपना दायरा बढ़ाया है, अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाया है तथा दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है।

कुल मिलाकर, अभ्यास SLINEX 2024 एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करना है, साथ ही सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CPTPP)

स्रोत: ग्लोबल टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हो गया, और इसका 12वां सदस्य बन गया। यह यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद यूके की व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- सीपीटीपीपी एक प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना है।

- जनवरी 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मूल ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) से हटने के बाद 2018 में इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।

- ब्रिटेन सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, जिससे ब्रेक्सिट के बाद उसके व्यापार संबंध बेहतर होंगे।

अतिरिक्त विवरण

- सदस्य राष्ट्र: सीपीटीपीपी में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं।

- यूके के लिए महत्व: यूके की सदस्यता 15 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होने वाली है, कुछ देशों के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ। यह कदम यूके के "ग्लोबल ब्रिटेन" के दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गतिशील प्रशांत बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है।

- आर्थिक निहितार्थ: 2022 में, यूके ने CPTPP सदस्य देशों को लगभग £64.7 बिलियन ($81.8 बिलियन) का निर्यात किया। हालाँकि इस समझौते से यूके की जीडीपी में सालाना केवल 0.08% (लगभग £2 बिलियन या $2.5 बिलियन) की वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन भविष्य में विकास की संभावना का अनुमान है क्योंकि अधिक सदस्य CPTPP में शामिल हो सकते हैं।

सीपीटीपीपी में ब्रिटेन का शामिल होना न केवल ब्रेक्सिट के बाद उसकी व्यापार नीति में एक रणनीतिक मोड़ का प्रतीक है, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और विकास के लिए नए अवसर भी खोलता है।

जीएस2/राजनीति

धर्म और आरक्षण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।" यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की समीक्षा कर रहा था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे के तहत 77 समुदायों - मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से - को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले, नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई धर्म अपनाने वाली एक महिला को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इन घटनाक्रमों ने भारत में धर्म और आरक्षण के प्रतिच्छेदन पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है।

- सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी धर्म के आधार पर आरक्षण के मानदंडों के बारे में चल रही बहस को उजागर करती है।

- कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में ओबीसी दर्जे के लिए पिछड़ेपन का निर्धारण करने में वस्तुनिष्ठ मानदंडों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- ओबीसी आरक्षण के लिए एक मानदंड के रूप में धर्म: हालांकि ओबीसी या अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लाभार्थियों के रूप में धार्मिक समूहों की पहचान करने के खिलाफ कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस तरह का वर्गीकरण मुख्य रूप से ओबीसी श्रेणी के भीतर हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्यों को “नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग” के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: केरल ने 1956 से मुसलमानों को ओबीसी कोटे में शामिल किया है, कर्नाटक और तमिलनाडु ने क्रमशः 1995 और 2007 में ऐसा किया। कर्नाटक में, तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट (1990) ने मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताया, जिसके कारण आरक्षण की शुरुआत हुई।

- इंद्रा साहनी निर्णय: 1992 के इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया गया कि ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करना है, तथा कहा गया कि यद्यपि धर्म और अन्य पहचान प्रासंगिक हैं, लेकिन वे आरक्षण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकते।

- कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय (2024): न्यायालय ने 77 वर्गों, मुख्य रूप से मुस्लिम, के लिए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि आरक्षण वस्तुनिष्ठ मानदंड के बिना प्रदान किया गया था, जो इंद्रा साहनी मामले में स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन था।

- एससी आरक्षण के लिए संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 341(1) राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति के रूप में मानी जाने वाली जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में एससी का दर्जा हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है।

- न्यायिक मिसालें: सूसाई बनाम भारत संघ (1985) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जाति के लाभ नहीं मिलते, क्योंकि नए धार्मिक संदर्भ में जाति-आधारित भेदभाव जारी रहने का सबूत देना आवश्यक था।

- रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें: 2007 की सिफारिशों में सुझाव दिया गया था कि धर्म बदलने से अनुसूचित जाति की स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन केंद्र ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया है, जिससे धर्म परिवर्तन करने वालों को अनुसूचित जाति आरक्षण के अंतर्गत शामिल करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- वर्तमान कानूनी चुनौतियाँ: गाजी सादुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 1950 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की संवैधानिकता की जांच की जा रही है, जिसकी सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है, जबकि एक नया आयोग धर्मांतरित लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दर्जे के मुद्दे का आकलन कर रहा है।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत में धर्म और आरक्षण नीतियों के बीच संबंध एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियाँ और समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों के बारे में चल रही बहसें शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और विभिन्न राज्य सरकारों की कार्रवाइयाँ इस परिदृश्य को आकार देना जारी रखेंगी।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ठंडी सर्दियों में हाइड्रोक्सीमेथेनसल्फोनेट और वायु गुणवत्ता

स्रोत: साइंस डायरेक्ट

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

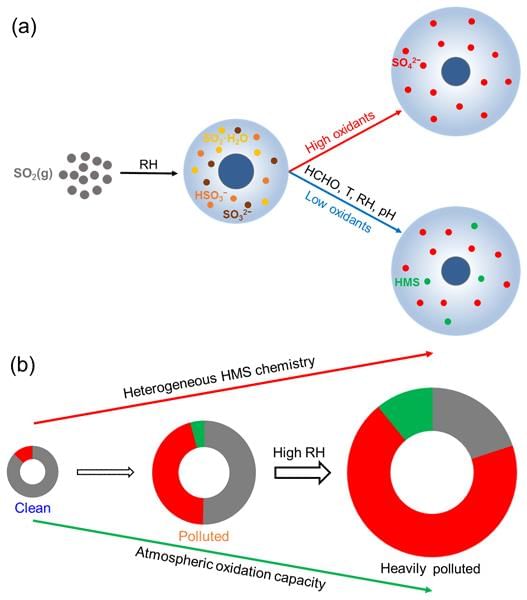

साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हालिया शोध से एक नए रासायनिक मार्ग का पता चलता है जो अत्यधिक ठंडी सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता के मुद्दों को बढ़ाता है, विशेष रूप से एरोसोल कणों के भीतर हाइड्रॉक्सीमेथेनसल्फोनेट के गठन पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन ठंडे क्षेत्रों की विशिष्ट सुपरकूल्ड स्थितियों के तहत एरोसोल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर जोर देता है।

- हाइड्रोक्सीमेथेनसल्फोनेट निर्माण: इस यौगिक को द्वितीयक एरोसोल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो तरल जल की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है।

- तापमान प्रभाव: अत्यंत कम तापमान (लगभग -35 डिग्री सेल्सियस) एरोसोल कणों के अतिशीतलन का कारण बन सकता है, जिससे तरल जल अपने सामान्य हिमांक से नीचे अपरिवर्तित रह सकता है।

- एरोसोल अम्लता गतिशीलता: एरोसोल की अम्लता सल्फेट आयनों (SO4 2-) और अमोनियम आयनों (NH4 +) की सांद्रता से प्रभावित होती है ।

- सल्फर ईंधन प्रतिबंध के प्रभाव: फेयरबैंक्स में 2022 सल्फर ईंधन प्रतिबंध के बाद, सल्फेट आयन सांद्रता में कमी और अमोनियम आयन के स्तर में वृद्धि देखी गई, जिसने एरोसोल अम्लता में कमी लाने में योगदान दिया।

- ठंडे मौसम में अमोनियम का व्यवहार: कम तापमान पर, अमोनियम आयनों का अमोनिया गैस के रूप में वाष्पित होने की संभावना कम होती है, जिससे अमोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और अम्लता में और कमी आती है, जिससे हाइड्रॉक्सीमेथेनसल्फोनेट निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

अतिरिक्त विवरण

- एरोसोल: ये वायुमंडल में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण होते हैं, जिनमें धूल, धुआं, कोहरा, तथा सल्फेट और अमोनियम जैसे रासायनिक कण शामिल होते हैं।

- पीएम 2.5: यह 2.5 माइक्रोमीटर (μm) से कम व्यास वाले सूक्ष्म कण पदार्थ को संदर्भित करता है, जो फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश करने की अपनी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, अस्थमा का बढ़ना और यहां तक कि समय से पहले मृत्यु जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

- सुपरकूलिंग: यह प्रक्रिया तब होती है जब तरल पानी 0°C से नीचे के तापमान पर भी अपरिवर्तित रहता है, जिससे बहुत कम तापमान पर एरोसोल का निर्माण संभव हो जाता है।

निष्कर्ष में, कठोर सर्दियों की परिस्थितियों के दौरान हाइड्रोक्सीमेथेनसल्फोनेट निर्माण की खोज वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से फेयरबैंक्स जैसे क्षेत्रों में, जहां सुपरकूल्ड एरोसोल गतिशीलता वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जीएस1/भारतीय समाज

चरक पहल

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

यह पहल सिंगरौली क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा शुरू की गई है।

- चरक पहल जीवन-घातक बीमारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।

- लक्षित लाभार्थी सिंगरौली और सोनभद्र जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं।

- पात्रता का निर्धारण परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये से किया जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- सामुदायिक स्वास्थ्य: चरक पहल का तात्पर्य है "सामुदायिक स्वास्थ्य: कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई" और यह एनसीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयासों का एक हिस्सा है।

- कवर की गई बीमारियाँ:यह पहल विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों को संबोधित करती है, जिनमें शामिल हैं:

- कैंसर

- क्षय रोग और उसकी जटिलताएँ

- एचआईवी और संबंधित जटिलताएं

- हृदय रोग

- अंग प्रत्यारोपण

- जलने से स्थायी विकलांगता हो सकती है

- यकृत विकार

- तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (ARDS)

- तंत्रिका संबंधी विकार

- गंभीर दर्दनाक चोटें

- अचानक सुनने और देखने की क्षमता का कम हो जाना

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर आबादी को वित्तीय बोझ के बिना आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त हो।

चरक पहल इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से वंचित हैं।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ साझेदारी में चेन्नई में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) में अपना पहला डायबिटीज बायोबैंक खोला है। इस पहल का उद्देश्य जैविक नमूनों का भंडार उपलब्ध कराकर मधुमेह पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

- बायोबैंक चालू और भविष्य के अध्ययनों के लिए जैव-नमूनों को एकत्रित, संसाधित, संग्रहीत और वितरित करेगा।

- इसमें टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावधि मधुमेह सहित विभिन्न प्रकार के मधुमेह के रक्त के नमूने रखे जाएंगे।

अतिरिक्त विवरण

- मधुमेह: एक दीर्घकालिक बीमारी जो तब उत्पन्न होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। इससे उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया के रूप में जाना जाता है , जो अंगों और ऊतकों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है।

- मधुमेह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अंधापन , गुर्दे की विफलता , दिल के दौरे , स्ट्रोक और निचले अंग विच्छेदन के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता है ।

- महामारी विज्ञान अध्ययन: 2008 से 2020 तक आयोजित इस अध्ययन में पूरे भारत में लगभग 1.2 लाख व्यक्तियों का नमूना लिया गया, जिसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 33,537 शहरी निवासी और 79,506 ग्रामीण निवासी शामिल थे।

- मधुमेह के प्रकार:

- टाइप 1 डायबिटीज़: एक ऑटोइम्यून स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है। इसका निदान आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में किया जाता है।

- टाइप 2 डायबिटीज: इंसुलिन के उत्पादन के बावजूद शरीर द्वारा इसका अप्रभावी उपयोग इसकी विशेषता है। यह वैश्विक स्तर पर मधुमेह के 95% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है और मुख्य रूप से शरीर के अधिक वजन और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है। लक्षण अक्सर कम गंभीर होते हैं, जिससे निदान में देरी होती है।

- गर्भावधि मधुमेह (जीडीएम): गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह का एक प्रकार, जो संभावित रूप से माँ और बच्चे दोनों के लिए जटिलताओं का कारण बनता है। हालाँकि यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन माँ और बच्चे दोनों के लिए जीवन में बाद में मधुमेह विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।

यह बायोबैंक भारत में मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस दीर्घकालिक रोग को समझने और उसका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराता है।

जीएस3/पर्यावरण

भारतीय रेलवे में ग्रीनवाशिंग की छिपी हुई लागत

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे अपने व्यापक रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने और डीजल ट्रैक्शन को खत्म करने के उद्देश्य से 100% विद्युतीकरण के अपने लक्ष्य को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है। जबकि इस पहल को पर्यावरण प्रदूषण और विदेशी मुद्रा लागत को कम करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वास्तविक परिणाम स्थिरता और संसाधन प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करते हैं।

- विद्युतीकरण के लिए जोर दिए जाने के कारण डीजल इंजनों को समय से पहले ही बंद किया जा रहा है, जबकि उनमें से कई अभी भी चालू हैं।

- डीजल इंजनों का निर्यात, अन्यत्र डीजल ऊर्जा का उपयोग जारी रखते हुए, हरित पहलों को आगे बढ़ाने के विरोधाभास को उजागर करता है।

- विद्युतीकरण नीति डीजल इंजनों के रणनीतिक मूल्य को नजरअंदाज करती है, जो अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में आवश्यक हैं।

- विद्युतीकरण के आर्थिक औचित्य में राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे डीजल खपत के सीमांत प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- लोकोमोटिव रूपांतरण की इंजीनियरिंग उपलब्धि: भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देशों में उपयोग के लिए संशोधित डीजल इंजनों का निर्यात शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियाँ शामिल हैं, लोकोमोटिव को ब्रॉड गेज से नैरो गेज में परिवर्तित करना, भारतीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

- डीजल इंजनों की समयपूर्व अतिरेकता: मार्च 2023 तक, तेजी से विद्युतीकरण के कारण 585 डीजल इंजन निष्क्रिय थे, यह संख्या कथित तौर पर बढ़ी है, जो महत्वपूर्ण संसाधन अपव्यय का संकेत देती है।

- पर्यावरणीय विरोधाभास: जबकि घरेलू डीजल कर्षण को समाप्त किया जा रहा है, निर्यात किए गए इंजन अन्यत्र संचालित होते रहते हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव समाप्त होने के बजाय स्थानांतरित हो जाते हैं।

- आर्थिक व्यवहार्यता: सरकार का दावा है कि विद्युतीकरण से आयातित डीजल पर निर्भरता कम हो जाती है, फिर भी रेलवे कुल डीजल खपत में मात्र 2% का योगदान देता है, जो आर्थिक औचित्य पर सवाल उठाता है।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: विद्युत इंजनों की ओर बदलाव से भारत की बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता की समस्या का समाधान नहीं होता है, जिससे प्रदूषण का चक्र जारी रहता है।

निष्कर्ष रूप में, भारतीय रेलवे का मिशन 100% विद्युतीकरण, व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार किए बिना महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से प्रेरित नीति-निर्माण का मामला दर्शाता है। यह रणनीति महत्वपूर्ण वित्तीय घाटे का जोखिम उठाती है, मौजूदा डीजल परिसंपत्तियों के लाभकारी उपयोग को नजरअंदाज करती है, और वास्तविक पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक सुसंगत मार्ग प्रस्तुत करने में विफल रहती है। वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण जो विद्युतीकरण को डीजल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के साथ जोड़ता है, आवश्यक है।

जीएस3/पर्यावरण

कोयला क्षेत्रों के आसपास हरियाली

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) जैसे कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने कोयला क्षेत्रों में और इसके आसपास हरित आवरण को बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ नवीन वृक्षारोपण तकनीकों को भी अपनाया है।

- कोयला एवं लिग्नाइट पीएसयू ने पिछले 5 वर्षों में 10,942 हेक्टेयर भूमि पर सफलतापूर्वक हरित आवरण निर्मित किया है ।

- इसका ध्यान मुख्य रूप से कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों पर है।

अतिरिक्त विवरण

- पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दिशानिर्देश: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) कोयला खनन परियोजनाओं में वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए विशिष्ट और सामान्य शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है।

- वृक्षारोपण निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है:

- पुनः प्राप्त क्षीण वन क्षेत्र

- गैर-वन भूमि

- ओवरबर्डन डंप

- कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में, पर्यावरण पुनरुद्धार को बढ़ावा देने तथा कोयला खनन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 16 इको-पार्क/खान पर्यटन स्थल स्थापित किए गए हैं।

हरित आवरण बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकें

- त्रिस्तरीय वृक्षारोपण: इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधों को अलग-अलग ऊंचाई पर रोपकर एक स्तरित छतरी बनाई जाती है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है।

- बीज बॉल रोपण: बीजों को मिट्टी और खाद बॉल में रखा जाता है, जिन्हें प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बंजर या खराब क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है।

- मियावाकी वृक्षारोपण: एक उच्च घनत्व वृक्षारोपण तकनीक जिसका उद्देश्य कम समय में घना, आत्मनिर्भर वन बनाना है।

- उच्च तकनीक खेती: कुशल रोपण और रखरखाव के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करता है।

- बांस रोपण: पुनर्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए बांस, जो एक तेजी से बढ़ने वाला और पर्यावरण के लिए लाभदायक पौधा है, के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- ओवरबर्डन डम्पों पर ड्रिप सिंचाई: ओवरबर्डन डम्पों जैसे क्षेत्रों में रोपण को समर्थन देने के लिए कुशल जल प्रबंधन प्रणालियों को लागू करता है।

जीएस2/राजनीति

1948 समान नागरिक संहिता पर बहस

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संविधान की 75 साल की यात्रा पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभा ने यूसीसी पर व्यापक रूप से चर्चा की थी और इसके भविष्य के कार्यान्वयन की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री ने डॉ. बीआर अंबेडकर को उद्धृत किया, जिन्होंने धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के उन्मूलन की वकालत की, और केएम मुंशी, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और आधुनिकीकरण के लिए यूसीसी को आवश्यक माना। उन्होंने "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" स्थापित करने के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

- यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों, जैसे विवाह और उत्तराधिकार, में सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों का एक ही सेट प्रदान करना है।

- संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करने का निर्देश देता है।

- 1948 में UCC पर हुई बहस में धार्मिक समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में अलग-अलग विचार सामने आए।

अतिरिक्त विवरण

- समान नागरिक संहिता (यूसीसी): यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों पर लागू होने वाले समान कानूनों से प्रतिस्थापित करना है।

- संवैधानिक स्थिति: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) का हिस्सा अनुच्छेद 44, राज्य को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का लक्ष्य रखने का निर्देश देता है, हालांकि ये सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं।

- बहस की पृष्ठभूमि: 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 35 (अब अनुच्छेद 44) के मसौदे पर बहस की, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना था, लेकिन धार्मिक प्रथाओं पर इसके प्रभाव के बारे में विभिन्न सदस्यों की ओर से चिंताएं सामने आईं।

- समान संहिता का विरोध: मोहम्मद इस्माइल साहिब और नजीरुद्दीन अहमद जैसे सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, जिन्होंने तर्क दिया कि समान संहिता धार्मिक विश्वासों में गहराई से निहित व्यक्तिगत कानूनों को बाधित कर सकती है।

- के.एम. मुंशी का समर्थन: मुंशी ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए तर्क दिया कि लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह आवश्यक है, तथा उन्होंने इस आशंका को खारिज किया कि इससे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा।

- बी.आर. अंबेडकर का रुख: अंबेडकर ने डी.पी.एस.पी. में यू.सी.सी. को शामिल करने का बचाव किया तथा सामाजिक असमानताओं और भेदभाव को दूर करने के लिए विधायी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

1948 में यूसीसी पर हुई बहस ने विविधतापूर्ण समाज में एक समान संहिता के क्रियान्वयन से जुड़ी जटिलताओं को उजागर किया। जबकि अनुच्छेद 44 यूसीसी के अनुसरण को प्रोत्साहित करता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी भी चल रही चर्चा और राजनीतिक इच्छाशक्ति का विषय बना हुआ है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|