UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 1st December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/अर्थव्यवस्था

सी-पेस (त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र) क्या है?

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) के तहत अब कॉर्पोरेट एग्जिट 70-90 दिनों में हो रहा है।

सी-पेस (त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र) के बारे में:

- सी-पेस की स्थापना कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए की गई है।

- यह आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान का प्रबंधन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के माध्यम से कार्य करता है।

- सी-पेस कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (डीजीसीओए) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

- इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया पुनर्रचना के माध्यम से कम्पनियों को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया को छह महीने से कम समय में पूरा करना है।

- यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कारोबार को आसान बनाने तथा कंपनियों के लिए सुगम निकासी की सुविधा प्रदान करने के प्रयासों का हिस्सा है।

- सी-पेस गुड़गांव में भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान में स्थित है।

सी-पीएसीई का महत्व:

- सी-पेस का उद्देश्य रजिस्ट्री पर बोझ को कम करना है, तथा हितधारकों को एक सुव्यवस्थित फाइलिंग प्रक्रिया प्रदान करना है।

- यह रजिस्टर से कंपनी के नामों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से हटाने को सुनिश्चित करता है, जिससे प्रक्रिया परेशानी मुक्त हो जाती है।

किसी कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से हटाने के नियम:

- कंपनी अधिनियम की धारा 248 के अनुसार, यदि किसी कंपनी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में कोई कारोबार या परिचालन नहीं किया हो तो उसका नाम RoC से हटाया जा सकता है।

- यदि कंपनी ने इस अवधि के भीतर निष्क्रिय स्थिति के लिए आवेदन नहीं किया है, तो वह निष्कासन के लिए पात्र है।

जीएस3/स्वास्थ्य

महाधमनी स्टेनोसिस क्या है?

स्रोत: समाचार चिकित्सा

चर्चा में क्यों?

एक बड़े जनसंख्या अध्ययन से पता चलता है कि इंसुलिन प्रतिरोध हृदय वाल्व रोग - महाधमनी स्टेनोसिस के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है।

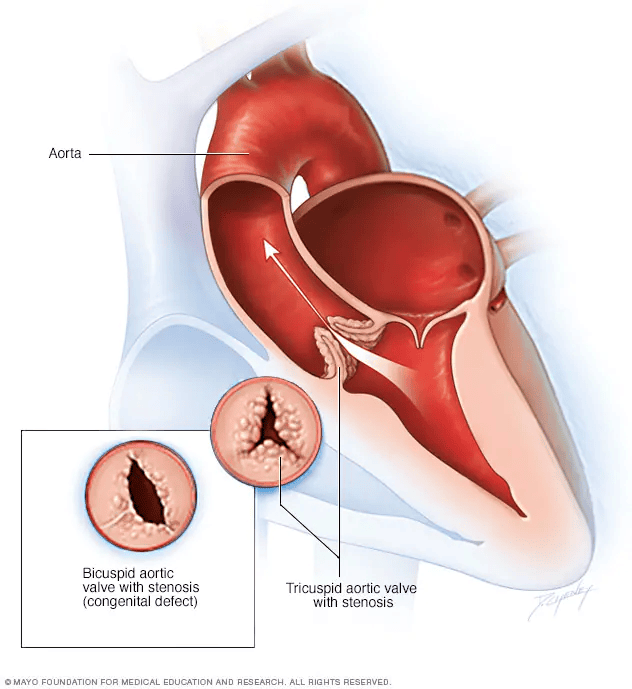

महाधमनी स्टेनोसिस के बारे में:

- महाधमनी वाल्व हृदय के निचले बाएं कक्ष (बाएं वेंट्रिकल) से महाधमनी (शरीर में रक्त पहुंचाने वाली प्राथमिक धमनी) तक रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

- महाधमनी स्टेनोसिस तब होता है जब महाधमनी वाल्व संकीर्ण हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य रक्त प्रवाह होता है। यह स्थिति हल्की से लेकर गंभीर तक की गंभीरता में हो सकती है।

- समय के साथ, यह संकुचन बाएं वेंट्रिकल को वाल्व के माध्यम से रक्त पंप करने के लिए अधिक प्रयास करने के लिए मजबूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय की मांसपेशी मोटी, बड़ी और कमजोर हो सकती है।

- यदि इसका उपचार न किया जाए तो महाधमनी स्टेनोसिस हृदय विफलता में परिवर्तित हो सकती है।

मुख्य कारण

- महाधमनी स्टेनोसिस का सबसे आम कारण एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ महाधमनी वाल्व पर कैल्शियम जमा होने लगता है।

- ये कैल्शियम जमाव वाल्व ऊतक को कठोर और कम लचीला बना देते हैं, जिससे वाल्व संकुचित हो जाता है।

लक्षण

- महाधमनी स्टेनोसिस से पीड़ित कई व्यक्तियों में तब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते जब तक कि रक्त प्रवाह काफी हद तक प्रतिबंधित न हो जाए।

- संभावित लक्षणों में शामिल हैं:

- छाती में दर्द

- तेज़ या फड़फड़ाती हुई दिल की धड़कन

- साँस लेने में कठिनाई या साँस फूलना

- चक्कर आना या हल्का सिरदर्द, जिसके कारण बेहोशी आ सकती है

- छोटी दूरी पैदल चलने में चुनौतियाँ

- समग्र गतिविधि स्तर में कमी या दैनिक कार्य करने की क्षमता में कमी

इलाज

- महाधमनी स्टेनोसिस के लिए उपचार के विकल्प स्थिति की गंभीरता के आधार पर निर्धारित होते हैं, जिसमें प्रभावित वाल्व की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप शामिल हो सकता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

लोथल के बारे में मुख्य तथ्य

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात के लोथल स्थित पुरातात्विक स्थल के पास एक दुखद घटना घटी, जहां एक गड्ढे में शोध करते समय मिट्टी ढह जाने से आईआईटी दिल्ली के एक छात्र की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए।

लोथल के बारे में:

- लोथल एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद के धोलका के भाल क्षेत्र में स्थित है।

- इसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता (आईवीसी) के महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है।

- लोथल का इतिहास लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना है।

- यह आई.वी.सी. के दक्षिणी शहरों में से एक था, जो खम्बात की खाड़ी क्षेत्र में स्थित था।

- लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर होने के कारण उल्लेखनीय है, जिसकी खोज 1954 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता एस.आर. राव ने की थी।

- लोथल नाम का अर्थ है 'मृतकों का टीला', जो इसके ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन खंडहरों को दर्शाता है।

- यह शहर हड़प्पा संस्कृति और व्यापक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

- सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों की तरह लोथल में भी उल्लेखनीय वास्तुकला और शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया गया।

- उत्खनन से पता चला है कि शहर दो अलग-अलग खंडों में संगठित था:

- ऊपरी भाग, जिसे एक्रोपोलिस के नाम से जाना जाता था, में शासक और अन्य प्रमुख निवासी निवास करते थे।

- निचला भाग आम जनता के लिए था।

- पूरा शहर उन्नत जल निकासी प्रणाली, अच्छी तरह से निर्मित पक्की सड़कों से सुसज्जित था, और कई घरों में स्नानघर थे, जिनमें से कुछ मिट्टी के चबूतरे पर दो मंजिला इमारतों के रूप में बनाए गए थे।

- लोथल का सबसे उन्नत वास्तुशिल्पीय भाग उसका गोदी-गृह था, जो जहाजों के लिए डॉकिंग की सुविधा प्रदान करता था।

- इसे विश्व का सबसे पुराना कृत्रिम घाट माना जाता है, जो साबरमती नदी की पूर्व धारा से जुड़ा हुआ है।

- लोथल ऐतिहासिक रूप से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था।

- यह शहर मोतियों, रत्नों और विलासितापूर्ण आभूषणों जैसे सामानों के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल था, जिन्हें पश्चिम एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में निर्यात किया जाता था।

- लोथल में मिट्टी के बर्तन बनाना एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग था।

- अग्नि वेदी की पुरातात्विक खोज से पता चलता है कि यहां के निवासी अग्नि देवता और समुद्र देवता दोनों की पूजा करते थे।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

नोट्रे डेम कैथेड्रल

स्रोत: बीबीसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस के नोट्रे-डेम कैथेड्रल के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 1,000 से अधिक कारीगरों की सराहना की, और इसे "सदी की परियोजना" बताया। यह घटना उस भयावह आग के साढ़े पांच साल बाद हुई है जिसने इस गॉथिक वास्तुशिल्प चमत्कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था।

नोट्रे-डेम कैथेड्रल के बारे में:

- नोट्रे-डेम कैथेड्रल पेरिस, फ्रांस में स्थित एक प्रमुख चर्च है।

- यह मध्य युग के सबसे महत्वपूर्ण गोथिक कैथेड्रल में से एक है, जो अपने विशाल आकार, प्राचीन इतिहास और वास्तुशिल्प महत्व के लिए जाना जाता है।

- कैथेड्रल की जटिल मूर्तियां और आश्चर्यजनक रंगीन कांच की खिड़कियां प्रकृतिवाद का एक मजबूत प्रभाव दर्शाती हैं, जो कि पूर्ववर्ती रोमनस्क्यू शैली के विपरीत है।

निर्माण

- नोट्रे-डेम गोथिक कैथेड्रल के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जिसका निर्माण पूरे गोथिक काल में हुआ था।

- कैथेड्रल में प्रारंभिक चरण से लेकर रेयोनेंट शैली तक विभिन्न गोथिक शैलियाँ प्रदर्शित हैं।

- इस परियोजना की शुरुआत पेरिस के बिशप मॉरिस डी सुली ने की थी।

- इसकी आधारशिला पोप अलेक्जेंडर तृतीय ने 1163 में रखी थी, तथा उच्च वेदी को 1189 में पवित्र किया गया था।

- 1250 तक, गायन मंडल, पश्चिमी मुखौटा और नैव सहित महत्वपूर्ण भाग पूरे हो गए थे। अगली शताब्दी में पोर्च और चैपल जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ जोड़ी गईं।

ऐतिहासिक महत्व

- नोट्रे-डेम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है, जिनमें 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक भी शामिल है।

- इसने कई फ्रांसीसी सम्राटों की शादियां भी आयोजित की हैं, जैसे 1558 में फ्रांसिस द्वितीय और 1572 में हेनरी चतुर्थ की शादियां।

आग की घटना

- 15 अप्रैल, 2019 को नोट्रे-डेम कैथेड्रल में भीषण आग लग गई, जिससे इसकी छत और प्रतिष्ठित शिखर नष्ट हो गए।

यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल

नोट्रे-डेम कैथेड्रल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

टंगस्टन क्या है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदुरै जिले के नायकरपट्टी टंगस्टन ब्लॉक में टंगस्टन खनन के लिए एक निजी फर्म को केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों को रद्द करने की मांग की।

टंगस्टन के बारे में:

- टंगस्टन एक रासायनिक तत्व है जिसे प्रतीक W द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसकी परमाणु संख्या 74 है।

- इसे संक्रमण धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा यह कमरे के तापमान पर ठोस रूप में विद्यमान रहती है।

- यह तत्व पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और विभिन्न चट्टानों और खनिजों में पाया जाता है, लेकिन यह कभी भी अपने शुद्ध धातु रूप में नहीं पाया जाता है।

- टंगस्टन के सामान्य खनिज रूपों में वोलफ्रेमाइट और स्केलाइट शामिल हैं।

- मौलिक टंगस्टन, इसकी शुद्धता के आधार पर, सफेद से लेकर स्टील ग्रे धातु के रूप में दिखाई देता है, और इसका उपयोग इसके शुद्ध रूप में या विभिन्न धातु मिश्र धातुओं के भाग के रूप में किया जा सकता है।

विशेषताएँ:

- यह सबसे सघन धातुओं में से एक है, जिसका घनत्व 19.3 ग्राम/सेकेंड है।

- टंगस्टन का गलनांक किसी भी धातु से अधिक है, जो 3410 °C तक पहुंचता है।

- 3410 °C पर इसका वाष्प दाब सभी धातुओं में सबसे कम 4.27 Pa होता है।

- 1650 °C से अधिक गर्म करने पर यह धातु किसी भी धातु की तुलना में सबसे अधिक तन्य शक्ति प्रदर्शित करती है।

उपयोग:

- टंगस्टन मिश्र धातु अपनी मजबूती और लचीलेपन, घिसाव के प्रतिरोध और अच्छी विद्युत चालकता के लिए विख्यात हैं।

- इस धातु का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- एक्स-रे ट्यूब

- प्रकाश बल्ब

- उच्च गति वाले उपकरण

- वेल्डिंग इलेक्ट्रोड

- टरबाइन ब्लेड

- गोल्फ क्लब

- डार्ट

- मछली पकड़ने का वजन

- जाइरोस्कोप पहिये

- फोनोग्राफ सुइयां

- कवच-भेदी गोलियाँ

- टंगस्टन का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है।

- टंगस्टन के रासायनिक यौगिक विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं, जैसे:

- सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड, एक कठोर पदार्थ है जिसका उपयोग पीसने वाले पहियों और काटने या बनाने वाले औजारों के लिए किया जाता है।

- अन्य यौगिकों का उपयोग सिरेमिक पिगमेंट, कपड़ों के लिए अग्निरोधी कोटिंग्स, तथा वस्त्रों के लिए रंग-प्रतिरोधी रंगों में किया जाता है।

प्रमुख उत्पादक:

- चीन टंगस्टन का अग्रणी वैश्विक उत्पादक है।

- अन्य महत्वपूर्ण उत्पादकों में वियतनाम, रूस और उत्तर कोरिया शामिल हैं।

- भारत सरकार द्वारा टंगस्टन को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

WOH G64 स्टार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पहली बार वैज्ञानिकों ने WOH G64 तारे का ज़ूम करके चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है, जो किसी अन्य आकाशगंगा में स्थित है।

WOH G64 स्टार के बारे में:

- WOH G64 एक विशाल तारा है जिसका चित्र यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर (ESO के VLTI) द्वारा उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ लिया गया है।

- यह तारा बड़े मैगेलैनिक बादल में स्थित है, जो एक बौना आकाशगंगा है जो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है और हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा पड़ोसियों में से एक है।

- इसकी खोज 1970 के दशक में खगोलशास्त्रियों बेंग्ट वेस्टरलुंड्स, ओलैंडर और हेडिन द्वारा की गई थी, जिनके नामों का संक्षिप्त रूप "WOH" है।

- WOH G64 पृथ्वी से लगभग 160,000 प्रकाश वर्ष दूर है और अपने विशाल आकार के कारण इसे लाल महादानव तारा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सूर्य से लगभग 2,000 गुना बड़ा है।

- हाल ही में प्राप्त इमेजिंग से पता चला है कि WOH G64 अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, इसकी बाहरी परतें गिर चुकी हैं और अब यह गैस और धूल से घिरा हुआ है।

मैगेलैनिक बादल क्या हैं?

- मैगेलैनिक बादल अनियमित आकाशगंगाएं हैं जो एक गैसीय आवरण साझा करती हैं तथा दक्षिणी आकाश में लगभग 22 डिग्री की दूरी पर स्थित हैं।

- इनमें दो मुख्य आकाशगंगाएँ शामिल हैं: बड़ा मैगेलैनिक बादल (LMC) और छोटा मैगेलैनिक बादल (SMC), जो दोनों लगभग हर 1.5 अरब वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं और हर 900 मिलियन वर्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।

- इन आकाशगंगाओं का नाम पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया है, जिनके दल ने 1519 और 1522 के बीच विश्व की परिक्रमा के दौरान पहली बार इनकी पहचान की थी।

- लगभग 13 अरब वर्ष पहले, आकाशगंगा के समान ही निर्मित मैगेलैनिक बादल वर्तमान में आकाशगंगा से बंधे हुए हैं तथा एक-दूसरे के साथ तथा हमारी आकाशगंगा के साथ अनेक ज्वारीय अंतःक्रियाओं से गुजर चुके हैं।

- इनमें युवा तारों और तारा समूहों की समृद्ध आबादी के साथ-साथ कुछ पुराने तारकीय संरचनाएं भी मौजूद हैं।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अग्नि योद्धा अभ्यास

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अभ्यास अग्नि वॉरियर (XAW-2024) का 13वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज, देवलाली (महाराष्ट्र) में संपन्न हुआ।

अभ्यास अग्नि वॉरियर के बारे में:

- अग्नि वारियर अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों का एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास है।

- इस संस्करण में सिंगापुर आर्टिलरी के कार्मिकों तथा भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के सदस्यों ने भाग लिया।

XAW-2024 के उद्देश्य:

- अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य परिचालन अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ाना था।

- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत कार्यरत बहुराष्ट्रीय ताकतों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना था।

प्रमुख गतिविधियाँ:

- इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की तोपखाना इकाइयों द्वारा संयुक्त अग्निशक्ति योजना, क्रियान्वयन और नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग शामिल था।

- एक-दूसरे की क्षमताओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यापक तैयारी और समन्वय महत्वपूर्ण था।

- इसने भारत और सिंगापुर की तोपखाना प्रक्रियाओं के बीच एक साझा इंटरफेस के विकास को सुगम बनाया।

प्रशिक्षण परिणाम:

- यह अभ्यास सिंगापुर सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण का सफल समापन था, जिसमें अग्निशक्ति नियोजन की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- दोनों पक्षों ने अभ्यास के दौरान उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया तथा अपने संयुक्त प्रशिक्षण प्रयासों के भाग के रूप में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

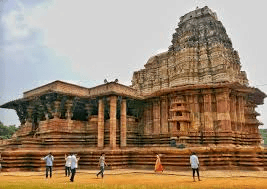

रामप्पा मंदिर

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया है, जिसका उद्देश्य रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट विकसित करना है।

रामप्पा मंदिर के बारे में:

- इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह तेलंगाना में स्थित भगवान शिव को समर्पित काकतीय शैली का हिंदू मंदिर है।

संरक्षण:

- 1213 ई. में निर्मित इस मध्यकालीन मंदिर का निर्माण काकतीय शासक काकती गणपति देव के संरक्षण में हुआ था।

- इस मंदिर का निर्माण उनके प्रमुख सेनापति रुद्र समानी ने करवाया था और इसका नाम इसके मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है।

- उल्लेखनीय बात यह है कि रामप्पा मंदिर संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके वास्तुकार के नाम पर रखा गया है।

वास्तुकला विशेषताएँ:

- भूकंप रहीत:

- गोपुरम के निर्माण में प्रयुक्त ईंटें मिट्टी, बबूल की लकड़ी, भूसा और हरड़ के मिश्रण से बनाई गई हैं, जिससे वे हल्की हैं और पानी पर तैरने में सक्षम हैं।

- यह नवीन निर्माण पद्धति भूकंप के दौरान ढहने के जोखिम को काफी हद तक कम कर देती है।

- सैंडबॉक्स तकनीक:

- मंदिर का निर्माण सैंडबॉक्स तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिसमें नींव के गड्ढे को रेत-चूना, गुड़ और काले हरड़ के मिश्रण से भर दिया गया है।

- यह मिश्रण एक कुशन के रूप में कार्य करता है, जो भूकंप के प्रति मंदिर की लचीलापन को बढ़ाता है।

- मंदिर के स्तंभों को संगीतमय स्वर उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसकी अद्वितीय वास्तुशिल्प विशेषताओं को बढ़ाता है।

- 2021 में, रामप्पा मंदिर को "काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, तेलंगाना" नाम से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था।

जीएस3/पर्यावरण

चक्रवात फेंगल ने भूस्खलन किया

स्रोत: न्यूनतम

चर्चा में क्यों?

चक्रवात फेंगल 30 नवंबर को पुडुचेरी के पास पहुंचा, जिससे चेन्नई और पुडुचेरी सहित तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ चलीं। यह चक्रवात दाना के बाद दो महीनों में भारत के पूर्वी तट पर आने वाला दूसरा चक्रवात है। चक्रवात फेंगल, जो शुरू में स्थिर था, ज़मीन के करीब पहुँचने के साथ ही तेज़ हो गया, और ज़मीन पर पहुँचने से पहले पुडुचेरी से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व और चेन्नई से 110 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में पहुँच गया। चक्रवात ने महाबलीपुरम और कराईकल के बीच 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति से दस्तक दी, जो बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच गई। भारी बारिश और तेज़ हवाओं ने सार्वजनिक परिवहन को बाधित कर दिया, जिससे बसें, ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित हुईं।

चक्रवात क्या है?

- चक्रवात एक बड़े पैमाने की वायुमंडलीय प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमती है, तथा अक्सर तूफान और गंभीर मौसम लाती है।

- चक्रवातों की विशेषता सर्पिलाकार हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएँ:

- चक्रवात का केंद्र, जिसे आंख के नाम से जाना जाता है, शांत होता है तथा उसमें हवा का दबाव बहुत कम होता है।

- हवा की औसत गति 120 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

- चक्रवातों में बंद समदाब रेखाएं होती हैं, जो निरंतर दबाव का संकेत देती हैं तथा वायु वेग को बढ़ाने में योगदान देती हैं।

- वे केवल महासागरों और समुद्रों के ऊपर ही बनते हैं।

- चक्रवात आमतौर पर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं।

- ये आमतौर पर मौसमी घटनाएं हैं।

चक्रवातों का वर्गीकरण:

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा वायु गति के आधार पर चक्रवातों को वर्गीकृत किया जाता है:

वर्गीकरण हवा की गति (किमी/घंटा) अवसाद 31–49 गहरा अवसाद 50–61 चक्रवाती तूफान 62–88 गंभीर चक्रवाती तूफान 89–117 बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान 118–166 अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान 167–221 सुपर चक्रवाती तूफान 222 से ऊपर

लैंडफॉल का क्या मतलब है?

- लैंडफॉल से तात्पर्य उस क्षण से है जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात पानी से जमीन पर आता है।

- चक्रवात का आगमन तब माना जाता है जब तूफान का केंद्र या आँख तट पर पहुंच जाता है।

- चक्रवात के केंद्र में अपेक्षाकृत शांत मौसम और हल्की हवाएं चलती हैं, आमतौर पर आसमान साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहते हैं।

- आँख का आकार बहुत भिन्न हो सकता है, बड़े तूफानों में इसका व्यास कुछ किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर से अधिक तक हो सकता है।

- भूस्खलन के समय, चक्रवात की बाहरी पट्टियाँ पहले से ही तट पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे तेज हवाएं, भारी वर्षा और तूफानी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं।

- भूस्खलन को प्रत्यक्ष आघात नहीं समझा जाना चाहिए, जहां तेज हवाओं का केंद्र (आईवॉल) भूस्खलन करता है, लेकिन तूफान का केंद्र तट से दूर रहता है।

बंगाल की खाड़ी: चक्रवात का हॉटस्पॉट

- ऐतिहासिक आंकड़े दर्शाते हैं कि बंगाल की खाड़ी विशेष रूप से चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जहां लगभग 58% चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर आते हैं, जबकि अरब सागर में केवल 25% चक्रवात आते हैं।

- अरब सागर अपनी संकरी और गहरी प्रकृति, ठंडे तापमान, उच्च लवणता तथा आंशिक रूप से स्थल-रुद्ध भूगोल के कारण कम चक्रवातों का अनुभव करता है।

चक्रवात प्रबंधन – भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) गृह मंत्रालय द्वारा चक्रवातों और तूफानी लहरों के विरुद्ध तटीय समुदायों और बुनियादी ढांचे की लचीलापन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।

- यह परियोजना क्षमता निर्माण, पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित करने, चक्रवात आश्रय स्थल बनाने, निकासी की योजना बनाने और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती है।

- आईएमडी चक्रवात की गंभीरता के बारे में जनता को सचेत करने के लिए चार रंगों का उपयोग करते हुए एक रंग कोडिंग प्रणाली का उपयोग करता है: हरा, पीला, नारंगी और लाल।

- अन्य पहलों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के अंतर्गत विनियमन शामिल हैं।

- अतिरिक्त उपायों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हैं।

जीएस3/पर्यावरण

भारत में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत एक गंभीर सड़क सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, जैसा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उजागर किया है, जिन्होंने 2023 के लिए चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। लखनऊ में एक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के पैमाने, उनके कारणों और इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए उठाए जा रहे उपायों पर चर्चा की।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ (मृत्यु दर, मुख्य कारण, उत्तर प्रदेश के बारे में, सरकारी पहल, वैश्विक सीख)

2023 के लिए सड़क दुर्घटना के आंकड़े:

- कुल दुर्घटनाएँ: 2023 में 4.80 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ होंगी, जो 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि दर्शाती है।

- मृत्यु: रिपोर्ट की गई मृत्यु दर 1.72 लाख थी, जो 2022 के 1.68 लाख मृत्यु के आंकड़े से 2.6% अधिक है।

- दैनिक प्रभाव: औसतन, 2023 में प्रतिदिन 1,317 दुर्घटनाएं और 474 मौतें होंगी, जो कि प्रति घंटे लगभग 55 दुर्घटनाओं और 20 मौतों के बराबर है।

- दुर्घटना की गंभीरता: प्रति 100 दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 2022 में 36.5 से थोड़ी कम होकर 2023 में 36 हो जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:

- मानवीय व्यवहार: सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण मानवीय भूल है, जो प्रायः यातायात नियमों की अनदेखी तथा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने जैसे असुरक्षित व्यवहारों के कारण होती है।

- अधिक गति से वाहन चलाना: 2023 में सड़क दुर्घटना में होने वाली 68.1% मौतों के लिए जिम्मेदार।

- हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करना: हेलमेट न पहनने के कारण 54,000 मौतें हुईं, जबकि 16,000 मौतें सीटबेल्ट का उपयोग न करने के कारण हुईं।

- पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालकों की कमजोरी: सड़क दुर्घटनाओं में 20% मौतें पैदल यात्रियों की होती हैं, तथा कुल मौतों में 44.8% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं।

- बुनियादी ढांचे की कमी: गड्ढे, अंडरपास की कमी और अपर्याप्त फुट ओवरब्रिज जैसी समस्याएं दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- ब्लैक स्पॉट: राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए 40,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

- अन्य कारक: ओवरलोड वाहनों के कारण 12,000 मौतें हुईं, जबकि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के कारण 34,000 दुर्घटनाएँ हुईं। पुराने वाहनों और पुरानी तकनीक के प्रचलन से जोखिम और भी बढ़ जाता है।

क्षेत्रीय असमानताएँ:

- उत्तर प्रदेश (यूपी): भारत में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 44,000 दुर्घटनाएं हुई हैं और 23,650 मौतें हुई हैं।

- उल्लेखनीय आंकड़े: इन मौतों में से 1,800 मौतें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की थीं, जबकि 10,000 मौतें पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों की थीं।

- तेज गति से वाहन चलाने के कारण राज्य में 8,726 मौतें हुईं।

सरकारी पहल:

- बुनियादी ढांचे में सुधार: सरकार राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करने और उन्हें सुधारने, सड़क डिजाइन को बेहतर बनाने तथा अंडरपास और फुट ओवरब्रिज जैसी सुरक्षा सुविधाएं जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

- ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग: दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन सुरक्षा सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देश दिए गए हैं।

- जागरूकता अभियान: स्कूली पाठ्यक्रमों में यातायात नियमों को शामिल करने की वकालत सहित जन जागरूकता पहलों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- महत्वाकांक्षी लक्ष्य: 2024 तक दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने के लक्ष्य के बावजूद, प्रगति धीमी रही है, जिससे तीव्र प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

वैश्विक संदर्भ एवं सीख:

- भारत की सड़क सुरक्षा चुनौतियाँ दुनिया में सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक हैं। विश्व बैंक के अनुसार, अपर्याप्त सड़क अवसंरचना, तेजी से शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती आवाजाही इन मुद्दों को और बढ़ा देती है।

- सफल मॉडल: स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों ने विज़न जीरो पहल को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सख्त नीतियों और उन्नत सड़क डिजाइन के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करना है।

- भारत सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मृत्यु दर कम करने के लिए इन तरीकों से सीख सकता है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में माइक्रोफाइनेंस और लघु ऋणों पर बढ़ता दबाव

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र, जिसमें भारत में छोटे वित्त ऋणदाता और असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं, वर्तमान में बढ़ते उधारकर्ता ऋणग्रस्तता के कारण तनाव के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। प्रमुख संकेतक देनदारियों में वृद्धि दिखा रहे हैं, जो इन क्षेत्रों में परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता दोनों को खतरे में डालता है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस:

- विकास:

- गुजरात में 1974 में स्थापित स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) बैंक ने भारत में माइक्रोफाइनेंस की शुरुआत की। इसने 2024 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई।

- नाबार्ड ने गरीबी की समस्या के समाधान के लिए 1984 में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संपर्क मॉडल की शुरुआत की।

- 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने माइक्रोफाइनेंस को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया।

- वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश संकट, जो आक्रामक ऋण वसूली विधियों के कारण उत्पन्न हुआ था, के कारण महत्वपूर्ण विनियामक सुधार हुए।

- आंध्र प्रदेश संकट के बाद माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की चिंताओं से निपटने के लिए आरबीआई ने 2012 में मालेगाम समिति का गठन किया था।

- 2015 में मुद्रा बैंक के शुभारंभ से छोटे व्यवसायों के लिए ऋण पहुंच में सुधार हुआ, जिससे माइक्रोफाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि हुई।

- माइक्रोफाइनेंस बिजनेस मॉडल:

- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): आमतौर पर 10-20 सदस्यों वाले एसएचजी सामूहिक बचत पर जोर देते हैं और इन बचत का उपयोग नाबार्ड के एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए करते हैं।

- माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई): एमएफआई 4-10 सदस्यों के संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से ऋण, बीमा और धन प्रेषण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जो समान आर्थिक गतिविधियों में लगे होते हैं। वे संरचित पुनर्भुगतान अनुसूचियों पर काम करते हैं और पारंपरिक बैंकों की तरह ब्याज कमाते हैं।

- माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं के प्रकार:

- एनजीओ-एमएफआई: ये संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1880 के तहत पंजीकृत होते हैं।

- सहकारी समितियां: उदाहरणों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) शामिल हैं जो सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करती हैं।

- धारा 8 कम्पनियाँ: ये कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं, जो माइक्रोफाइनेंस सेवाएँ प्रदान करती हैं।

- एनबीएफसी-एमएफआई: बाजार में 80% हिस्सेदारी रखने वाली ये संस्थाएं आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं और संयुक्त देयता समूहों को उधार देने के लिए बैंकों से थोक ऋण या अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहती हैं।

- वर्तमान स्थिति:

- माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है, तथा 168 एमएफआई 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

- यह क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 1.3 मिलियन रोजगारों तथा भारत के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 2% का योगदान देता है।

- आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस को 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया है।

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में तनाव के संकेत:

- बढ़ती देनदारियां और परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिम:

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि देखी गई है; उदाहरण के लिए, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का सकल एनपीए सितंबर 2024 में बढ़कर ₹1,279.3 करोड़ (अग्रिमों का 6.9%) हो गया, जो पिछले वर्ष ₹399.1 करोड़ (2.6%) था।

- क्रिसिल का अनुमान है कि एसएफबी एनपीए वित्त वर्ष 2025 तक बढ़कर 2.9% हो जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 2.3% था।

- प्रारंभिक चरण की देनदारियों में वृद्धि हुई है, तथा संग्रह दक्षता पिछले वित्त वर्ष के 98% से घटकर वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 94% रह गई है।

- उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता से संबंधित चुनौतियाँ:

- सितंबर 2024 में बकाया क्रेडिट कार्ड ऋण बढ़कर ₹2.71 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹2.30 लाख करोड़ था।

- शिकारी मूल्य निर्धारण और अपर्याप्त उधारकर्ता मूल्यांकन के कारण, आरबीआई ने एनबीएफसी-एमएफआई पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो बढ़ते जोखिमों को कम करने के लिए नियामक हस्तक्षेप का संकेत है।

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने वाले कारक:

- परिचालन एवं संरचनात्मक मुद्दे:

- अत्यधिक ऋणग्रस्त उधारकर्ता इसलिए उभरे हैं क्योंकि आक्रामक ऋण देने की प्रथाओं के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान क्षमताओं का पर्याप्त मूल्यांकन किए बिना ऋण प्रदान कर दिया गया है।

- संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) मॉडल चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें उपस्थिति और जवाबदेही में कमी के कारण चूक में वृद्धि हो रही है।

- कर्मचारियों के बीच उच्च टर्नओवर दरों और धोखाधड़ी के मामलों ने परिचालन संबंधी व्यवधान पैदा कर दिया है, जिससे वसूली के प्रयास जटिल हो गए हैं।

- बाह्य चुनौतियाँ:

- प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ ऋण-माफी आंदोलन और आम चुनाव जैसे सामाजिक-राजनीतिक कारक, उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं।

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयां छोटे उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को सीमित कर रही हैं।

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में तनाव से निपटने के लिए नियामक और संस्थागत प्रतिक्रियाएं:

- नियामक कार्रवाई:

- आरबीआई ने कुछ एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण निपटान और अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण देने जैसे मुद्दों के समाधान के लिए "कार्य बंद करो और रोक दो" आदेश जारी किए हैं।

- इसने असुरक्षित ऋणों के लिए ऋण मानदंडों को कड़ा कर दिया है तथा संस्थाओं के लिए स्थायी जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

- संस्थागत समायोजन:

- बैंक और एनबीएफसी अपने अंडरराइटिंग मानकों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- इस क्षेत्र में विकास में मंदी का अनुभव हो रहा है, एमएफआई की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) वित्त वर्ष 2024 में 29% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 17-19% रहने का अनुमान है।

चुनौतियों के बीच क्षेत्र की लचीलापन और भविष्य का दृष्टिकोण:

- माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की ताकतें:

- वर्तमान कमजोरियों के बावजूद, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने ऐतिहासिक रूप से लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, तथा विमुद्रीकरण और महामारी जैसे झटकों से उबर गया है।

- निवेशकों का विश्वास ऊंचा बना हुआ है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

- भविष्य का दृष्टिकोण:

- विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भी तनाव जारी रहेगा, तथा असुरक्षित और माइक्रोफाइनेंस ऋणों में चूक बढ़ने की आशंका है।

- नए ऋण अनुमोदनों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण तथा संवर्धित वसूली प्रयास, इस क्षेत्र को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी नियामक निगरानी और संस्थागत लचीलापन आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

रणनीतिक सुधारों, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और सहायक विनियामक उपायों के साथ, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र वर्तमान तनावों पर काबू पा सकता है और वंचित समुदायों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना जारी रख सकता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 1st December 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. सी-पेस (त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र) क्या है? |  |

| 2. महाधमनी स्टेनोसिस क्या है? |  |

| 3. लोथल के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं? |  |

| 4. नोट्रे डेम कैथेड्रल का महत्व क्या है? |  |

| 5. टंगस्टन के उपयोग क्या हैं? |  |