UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 22nd December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस2/राजनीति

केंद्र ने मतदान दस्तावेजों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए नियम में संशोधन किया

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है, ताकि चुनाव से संबंधित कुछ दस्तावेजों तक जनता की पहुँच सीमित की जा सके। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की सिफारिश पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता की गोपनीयता को बढ़ाना और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दुरुपयोग को रोकना है। हालाँकि, इस संशोधन की आलोचना चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को कम करने के लिए की गई है।

- यह संशोधन पिछले नियम को संशोधित करता है, जिससे चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति मिल जाती है।

- केवल विशिष्ट दस्तावेज ही सुलभ रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर।

- चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्ठा के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

अतिरिक्त विवरण

- नियम संशोधन:

- पूर्ववर्ती नियम 93 के तहत चुनाव संबंधी सभी दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति थी।

- संशोधित नियम 93 सीसीटीवी फुटेज , वेबकास्टिंग क्लिप और वीडियो रिकॉर्डिंग को छोड़कर केवल स्पष्ट रूप से उल्लिखित दस्तावेजों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है ।

- बहिष्करण का दायरा: नामांकन फॉर्म, चुनाव परिणाम और चुनाव खाता विवरण अभी भी सुलभ रहेंगे, जबकि दुरुपयोग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को इससे बाहर रखा गया है।

- कानूनी कारण: यह संशोधन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक कानूनी मामले में चुनाव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश के अनुसरण में किया गया है।

- दुरुपयोग पर चिंता: ईसीआई अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक फुटेज को साझा करने से संबंधित जोखिमों पर ध्यान दिया, जिसमें गोपनीयता का उल्लंघन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके हेरफेर की संभावना शामिल है , विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

- उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा उपाय: उम्मीदवारों को आवश्यक चुनाव रिकॉर्ड तक पहुँच बनाए रखने की अनुमति है। हालाँकि, गैर-उम्मीदवारों को पहुँच के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी।

- आलोचना और चिंताएँ:

- आलोचकों का तर्क है कि यह संशोधन सार्वजनिक निगरानी को सीमित करता है, विशेष रूप से पर्यवेक्षक रिपोर्टों और मतदाता मतदान आंकड़ों पर।

- विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यह कदम चुनावी शुचिता को कमजोर करता है।

- इस कदम का महत्व:

- संशोधन का उद्देश्य मतदाता सुरक्षा को बढ़ाना है, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में।

- यद्यपि यह सुरक्षा और सार्वजनिक पहुंच के बीच संतुलन स्थापित करता है, लेकिन आलोचक इसे चुनावी पारदर्शिता की दिशा में एक पिछड़ा कदम मानते हैं।

- संभावित कानूनी चुनौतियाँ: विपक्षी दल इस संशोधन का विरोध करने की योजना बना रहे हैं, तथा पारदर्शिता को लोकतंत्र का मूलभूत आधार बताते हुए इसकी आवश्यकता पर बल दे रहे हैं।

यह संशोधन पारदर्शिता के मुद्दों से जूझते हुए चुनाव सुरक्षा को आधुनिक बनाने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए सुरक्षा और सार्वजनिक पहुँच को संतुलित करने वाला एक अधिक मजबूत तंत्र आवश्यक हो सकता है।

जीएस2/शासन

अमेरिकी अदालत ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इज़रायली कंपनी एनएसओ को ज़िम्मेदार ठहराया

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

मेटा के व्हाट्सएप ने एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की है, क्योंकि एक अमेरिकी संघीय अदालत ने इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप को लगभग 1,400 उपकरणों पर स्पाइवेयर हमले करने के लिए संघीय और कैलिफोर्निया कानूनों के तहत उत्तरदायी पाया है।

- अदालत का यह फैसला 2019 में व्हाट्सएप द्वारा दायर मुकदमे से उपजा है, जिसमें एनएसओ पर मई 2019 में लगभग 1,400 व्यक्तियों के फोन हैक करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।

- अदालत अब इस फैसले के परिणामस्वरूप एनएसओ ग्रुप को होने वाले नुकसान का आकलन करेगी।

अतिरिक्त विवरण

- पेगासस स्पाइवेयर: यह स्पाइवेयर बिना किसी यूजर इंटरेक्शन के एक्सप्लॉइट लिंक या मिस्ड वीडियो कॉल के ज़रिए डिवाइस में घुसपैठ कर सकता है। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर, यह टारगेट के फ़ोन तक पासवर्ड, मैसेज, कॉल, कैमरा और माइक्रोफ़ोन सहित पूरी पहुँच प्रदान करता है।

- पेगासस की क्षमताएं:

- पासवर्ड, संपर्क सूची, कैलेंडर ईवेंट, ईमेल, एसएमएस और ब्राउज़िंग इतिहास जैसे निजी डेटा तक पहुँच प्राप्त करता है।

- लाइव निगरानी करने के लिए फोन के कैमरे और माइक्रोफोन को सक्रिय करता है।

- एंड्रॉइड, आईओएस, ब्लैकबेरी और सिम्बियन उपकरणों के साथ संगत।

- यह गुप्त रूप से संचालित होता है, कोई निशान नहीं छोड़ता, इसमें स्वयं-विनाश तंत्र की विशेषता है, तथा पता न चलने के लिए न्यूनतम संसाधनों का उपयोग होता है।

- उल्लेखनीय है कि कम से कम दो दर्जन भारतीय शिक्षाविदों, वकीलों, दलित कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को इस स्पाइवेयर द्वारा निशाना बनाया गया था।

- एनएसओ का दावा है कि वह केवल लाइसेंस प्राप्त सरकारी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ही पेगासस बेचता है।

जीएस3/पर्यावरण

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

स्रोत : पीआईबी

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में ‘भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (आईएसएफआर 2023)’ जारी की। यह रिपोर्ट भारत में वन एवं वृक्ष संसाधनों की वर्तमान स्थिति और प्रवृत्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

- यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा 1987 से प्रकाशित की जा रही 18वीं रिपोर्ट है।

- यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा और राष्ट्रीय वन सूची (एनएफआई) का उपयोग करके भारत के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है।

- भारत में वन एवं वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17% है, जिसमें 21.76% वन आवरण तथा 3.41% वृक्ष आवरण है।

अतिरिक्त विवरण

- वन क्षेत्र में वृद्धि: 2021 के आकलन की तुलना में, देश भर में वन और वृक्ष क्षेत्र दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य: वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा हैं।

- सबसे बड़े वन क्षेत्र: क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।

- वन आवरण का उच्चतम प्रतिशत: लक्षद्वीप में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक 91.33% है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान है।

- उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है, जिनमें से आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन क्षेत्र है।

- मैंग्रोव आवरण: भारत में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी बताया गया है।

- बांस धारण क्षेत्र: 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस धारण क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

- कार्बन स्टॉक: भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो 2005 के आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है, तथा 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है, जो भारत के वनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में योगदान देती है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

Sahitya Akademi Awards

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

साहित्य अकादमी ने हाल ही में 21 अलग-अलग भाषाओं के निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। यह घोषणा भारत में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता देने पर प्रकाश डालती है।

चाबी छीनना

- साहित्य अकादमी पुरस्कार विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की असाधारण पुस्तकों को सम्मानित करते हैं।

- विजेताओं को एक पट्टिका, एक शॉल और ₹1 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

- यह पुरस्कार अंग्रेजी और राजस्थानी के साथ-साथ भारतीय संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं को कवर करता है।

अतिरिक्त विवरण

- साहित्य अकादमी पुरस्कार: ये पुरस्कार अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं।

- स्थापना: साहित्य अकादमी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च, 1954 को किया गया था और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।

- कार्य: यह देश भर में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और संवर्धन के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है, तथा अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में गतिविधियों को समर्थन देता है।

- प्रशासन: अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को उसकी भाषाओं के माध्यम से मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

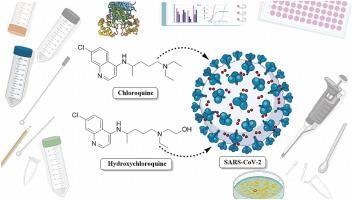

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इसके विवाद

स्रोत: प्रकृति

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के संबंध में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में प्रकाशित शोध पत्र को अनुसंधान पद्धति के संबंध में नैतिक अनुमोदन संबंधी चिंताओं के कारण वापस ले लिया गया।

- फ्रांसीसी शोधकर्ता डिडिएर राउल्ट द्वारा किए गए अध्ययन में दावा किया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) और एजिथ्रोमाइसिन के साथ इसके संयोजन से SARS-CoV-2 वायरल लोड में काफी कमी आई है।

- नैतिक और पद्धतिगत मुद्दों के कारण 17 दिसंबर 2024 को इस पेपर को वापस ले लिया गया।

अतिरिक्त विवरण

- हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) के बारे में: HCQ मुख्य रूप से निम्नलिखित के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है:

- मलेरिया

- रूमेटाइड गठिया

- सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस (एसएलई)

- एचसीक्यू प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करके या एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाले मलेरिया पैदा करने वाले परजीवियों को नष्ट करके कार्य करता है।

- स्वप्रतिरक्षी विकारों में उपयोग: यह निम्नलिखित स्थितियों के प्रबंधन में प्रभावी है:

- रुमेटी गठिया में जोड़ों की सूजन को कम करना।

- प्रणालीगत ल्यूपस एरिथेमेटोसस में अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना।

- HCQ और COVID-19:

- प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि HCQ SARS-CoV-2 वायरल लोड को कम कर सकता है, विशेष रूप से एज़िथ्रोमाइसिन के साथ संयोजन में।

- इसे कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक रोगनिरोधी के रूप में प्रस्तावित किया गया था; हालाँकि, बड़े पैमाने पर इसके उपयोग से निम्नलिखित चिंताएँ उत्पन्न हुईं:

- हृदय अतालता के जोखिम

- संभावित यकृत क्षति

- संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का कमजोर होना संभव है

यह स्थिति नैदानिक अनुसंधान में, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान, कठोर नैतिक मानकों और पद्धतिगत अखंडता के महत्व को रेखांकित करती है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत के विदेश मंत्री ने किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की सुरक्षा के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। यह चर्चा ASSOCHAM द्वारा आयोजित भारत@100 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई।

- एफटीए का उद्देश्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।

- भारत व्यापार वार्ता में अपने कृषि क्षेत्र और एमएसएमई के संरक्षण को प्राथमिकता दे रहा है।

- प्रमुख एफटीए में आसियान, दक्षिण कोरिया के साथ समझौते तथा यूके और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित समझौते शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- परिभाषा: मुक्त व्यापार समझौते दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापक व्यापार सौदे हैं जिनका उद्देश्य टैरिफ और आयात/निर्यात प्रतिबंधों जैसे व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है। वे टैरिफ रियायतों और कम गैर-टैरिफ बाधाओं के माध्यम से बाजारों तक तरजीही पहुंच प्रदान करते हैं।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- एफटीए में वस्तुओं (कृषि और औद्योगिक दोनों उत्पाद) और सेवाओं (जैसे बैंकिंग, आईटी और निर्माण) का व्यापार शामिल है।

- उन्नत एफटीए में निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति पर प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।

- व्यापार समझौतों के प्रकार:

- आंशिक क्षेत्र समझौते (पीएसए): सीमित संख्या में वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए): सदस्य देशों के बीच टैरिफ को कम करना, जबकि गैर-सदस्यों के लिए अलग-अलग टैरिफ नीतियों को बनाए रखना।

- सीमा शुल्क संघ: इसमें गैर-सदस्य देशों के लिए एक सामान्य बाह्य टैरिफ की सुविधा है।

- साझा बाज़ार: वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के कारकों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करता है।

- आर्थिक संघ: सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापक आर्थिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करता है।

निष्कर्ष रूप में, एफटीए के प्रति भारत का दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभों को घरेलू आर्थिक सुरक्षा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता से प्रेरित है, विशेष रूप से कृषि और लघु व्यवसायों जैसे कमजोर क्षेत्रों के लिए।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्वचालित एवं बुद्धिमान मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआईएमसी)

स्रोत : बिजनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की दक्षता बढ़ाने के लिए स्वचालित एवं बुद्धिमान मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (AIMC) को लागू करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य सड़क की गुणवत्ता और निर्माण की गति में सुधार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तविक समय डेटा साझाकरण का लाभ उठाना है।

- एआईएमसी ने कुशल राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए बुद्धिमान मशीनों को एकीकृत किया।

- इसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना और पारंपरिक निर्माणोत्तर सर्वेक्षणों पर निर्भरता को कम करना है।

- यह पुरानी प्रौद्योगिकियों और ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।

अतिरिक्त विवरण

- एआईएमसी अवलोकन: एआईएमसी एक ऐसी प्रणाली है जिसे बुद्धिमान मशीनों और वास्तविक समय डेटा साझाकरण का उपयोग करके निर्माण प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- एआईएमसी का उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्यों में सड़क स्थायित्व को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और असंगठित डेटा के कारण होने वाली देरी को कम करना शामिल है।

- एआईएमसी मशीनों के प्रकार:

- जीपीएस-सहायता प्राप्त मोटर ग्रेडर: सटीक ग्रेडिंग के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) डेटा का उपयोग करता है और डिजिटल डिजाइन योजनाओं के साथ संरेखित करता है।

- बुद्धिमान संघनन रोलर (आईसी रोलर): सामग्री में हवा की जेबों को कम करके निर्माण के बाद समेकन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

- सिंगल ड्रम/टेंडेम वाइब्रेटरी रोलर: सड़क की स्थिरता के लिए मिट्टी और आधार परतों का प्रभावी संघनन सुनिश्चित करता है।

- वर्तमान नेटवर्क: भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 46 लाख किमी में फैला हुआ है, जिसमें 3,000 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर शामिल हैं।

- भावी दृष्टिकोण: 2047 तक, मंत्रालय का लक्ष्य एक मजबूत बुनियादी ढांचा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इस नेटवर्क को अतिरिक्त 45,000 किमी तक विस्तारित करना है।

यह पहल भारत में राजमार्ग निर्माण को आधुनिक बनाने तथा भविष्य की मांगों को पूरा करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जीएस2/स्वास्थ्य

डिंगा रोग

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, युगांडा एक रहस्यमय बीमारी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है जिसे स्थानीय रूप से "डिंगा डिंगा" के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी ने कई लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समुदाय में व्यापक चिंता पैदा हो गई है।

- इस बीमारी को "डिंगा डिंगा" कहा जाता है, जिसका अर्थ है "नृत्य की तरह कांपना।"

- यह रोग मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है तथा इसके लक्षण बुखार और शरीर में अनियंत्रित कंपन होते हैं।

- गंभीर मामलों में, व्यक्ति को पक्षाघात जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जिससे गतिशीलता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

- स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी जांच के बावजूद डिंगा-डिंगा का कारण अज्ञात बना हुआ है।

अतिरिक्त विवरण

- लक्षण: इस बीमारी में कई परेशान करने वाले लक्षण शामिल हैं:

- अनियंत्रित शारीरिक कंपन: मरीजों में हिंसक, अनैच्छिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, जो नृत्य की याद दिलाती हैं।

- बुखार और अत्यधिक कमजोरी: प्रभावित व्यक्ति अक्सर तेज बुखार और अत्यधिक थकान की शिकायत करते हैं।

- पक्षाघात जैसी गतिहीनता: कुछ रोगियों को पक्षाघात जैसी अनुभूति होती है, जिससे चलने जैसी बुनियादी गतिविधियां भी बहुत कठिन हो जाती हैं।

- उपचार: वर्तमान में, इस बीमारी का प्रबंधन एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा रहा है, हालांकि इस दृष्टिकोण का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

डिंगा डिंगा की रहस्यमयी प्रकृति युगांडा में स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चुनौती बनी हुई है क्योंकि वे इसके कारण की पहचान करने और प्रभावी उपचार रणनीति विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस परेशान करने वाली स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए चल रहे शोध और जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए क्वांटम उपग्रह

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत अगले 2-3 वर्षों में क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित संचार को बढ़ाने के उद्देश्य से एक क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है।

- उपग्रह अपने संचार संकेतों को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करेगा।

- इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग से उत्पन्न संभावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है ।

- यह पहल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) का हिस्सा है , जिसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बजट आवंटित किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- क्वांटम उपग्रह: एक संचार उपग्रह जो अपने संकेतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है।

- उद्देश्य:

- सिग्नल सुरक्षा को बढ़ाएं: क्वांटम कंप्यूटिंग से होने वाले खतरों से सुरक्षा करें।

- क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) को सुगम बनाना : यह विधि एन्क्रिप्शन कुंजियों के सुरक्षित साझाकरण के माध्यम से अटूट एन्क्रिप्शन को सक्षम बनाती है, जहां किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना का पता लगाया जा सकता है।

- तंत्र:

- क्वांटम मापन: किसी फोटॉन को मापने से उसकी स्थिति बदल जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की गुप्त बात स्पष्ट हो जाती है।

- क्वांटम उलझाव: उलझे हुए फोटॉन एक दूसरे में परिवर्तनों को तुरंत प्रतिबिंबित करेंगे, जिससे सुरक्षित कुंजी वितरण सुनिश्चित होगा।

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उन्नत संचार और संवेदन प्रणालियों के विकास में क्वांटम भौतिकी के अनुप्रयोग में तेजी लाना है।

- बजट और अवधि: अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, एनक्यूएम का बजट ₹6,000 करोड़ है और इसे 2023 से 2031 तक लागू किया जाएगा।

- मिसियस: चीन द्वारा 2016 में प्रक्षेपित किया गया विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लिए आवश्यक उलझे हुए फोटॉनों के जोड़े के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो संभावित रूप से अटूट संचार चैनलों और उन्नत डेटा सुरक्षा के लिए मंच तैयार करेगी।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

अगली पीढ़ी की डीएनए अनुक्रमण और पश्मीना प्रमाणन सुविधा

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) में पश्मीना प्रमाणन के लिए उन्नत सुविधा और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण (NGS) सुविधा का उद्घाटन किया। यह पहल वन्यजीव संरक्षण और पश्मीना व्यापार दोनों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

- वन्यजीवों में आनुवंशिक विविधता और स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक एनजीएस सुविधा की स्थापना।

- पश्मीना व्यापार को प्रमाणित और सुव्यवस्थित करने के लिए पश्मीना प्रमाणन केंद्र की शुरुआत।

अतिरिक्त विवरण

- अगली पीढ़ी का डीएनए अनुक्रमण (एनजीएस): एनजीएस एक परिवर्तनकारी तकनीक है जो पूरे जीनोम को तेजी से और एक साथ डिकोड करने की अनुमति देती है। यह क्षमता वन्यजीवों में आनुवंशिक विविधता, विकासवादी संबंधों और जनसंख्या स्वास्थ्य पर गहन शोध की सुविधा प्रदान करती है।

- वन्यजीव संरक्षण में भूमिका: जनसंख्या आनुवंशिक स्वास्थ्य का आकलन करने, रोग प्रकोप को समझने, अवैध वन्यजीव व्यापार का पता लगाने और जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एनजीएस महत्वपूर्ण है।

- पश्मीना प्रमाणन केंद्र: डब्ल्यूआईआई और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य एक ही स्थान पर परीक्षण सुविधा प्रदान करना है, जो प्रतिबंधित रेशों से मुक्त असली पश्मीना उत्पादों को प्रमाणित करता है।

- उन्नत परीक्षण सुविधाएं: उन्नत सुविधा में ऊर्जा फैलाव स्पेक्ट्रोस्कोपी (ईडीएस) के साथ एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम) शामिल है, जो पश्मीना ऊन के परीक्षण और प्रमाणीकरण की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करता है।

- वैश्विक व्यापार सुविधा: यह सुविधा प्रमाणित उत्पादों के लिए विशिष्ट आईडी टैगिंग और ई-प्रमाणपत्र प्रदान करती है, जिससे पता लगाने की क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित होता है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परेशानी मुक्त आवागमन की सुविधा मिलती है।

यह उन्नत सुविधा भारतीय वन्यजीव संस्थान को वन्यजीव संरक्षण में आणविक और आनुवंशिक अनुसंधान के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जो पर्यावरण विज्ञान और टिकाऊ पश्मीना व्यापार दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

स्माइल कार्यक्रम

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण नीति-आधारित ऋण प्राप्त किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार और वृद्धि करना है।

चाबी छीनना

- SMILE कार्यक्रम एक कार्यक्रम-आधारित नीति-आधारित ऋण है जिसे भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस पहल में दो उप-कार्यक्रम शामिल हैं, जो भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

- सहयोग में एडीबी के साथ-साथ आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) जैसे प्रमुख सरकारी विभाग शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- संस्थागत ढांचे को मजबूत करना: इसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के प्रभावी एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों - राष्ट्रीय, राज्य और शहर - पर क्षमता निर्माण करना शामिल है।

- वेयरहाउसिंग का मानकीकरण: कार्यक्रम का उद्देश्य एक समान मानक बनाना है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुचारू हो सके और निजी निवेश आकर्षित हो सके।

- व्यापार रसद में सुधार: सुचारू व्यापार प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के बाह्य व्यापार संचालन की दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- स्मार्ट, कम उत्सर्जन प्रणालियों को बढ़ावा देना: यह पहल परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगी, साथ ही पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करेगी।

इस ऐतिहासिक समझौते से भारत में लॉजिस्टिक्स सुधारों और दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अधिक मजबूत और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|