UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 2nd July 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

GS2/Polity

आरक्षित फैकल्टी पद अब भी रिक्त और पहुँच से बाहर

स्रोत: द हिंदू

क्यों समाचार में?

भारत की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता केवल एक नैतिक और वैचारिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए एक कानूनी और नैतिक दायित्व भी है। आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के बावजूद, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित फैकल्टी पदों को भरने में एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है, जो सामाजिक न्याय के लिए प्रणालीगत बाधाओं के संबंध में गंभीर चिंताओं को जन्म देता है।

मुख्य निष्कर्ष

- भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित शिक्षक पदों में पर्याप्त रिक्तियाँ हैं।

- संस्थागत स्वायत्तता और पक्षपाती भर्ती प्रथाओं जैसे प्रणालीगत बाधाएँ आरक्षण नीतियों के अनुपालन में बाधा डालती हैं।

- 13-बिंदु रोस्टर प्रणाली का परिचय प्रतिनिधित्व की कमी को और बढ़ा दिया है।

अतिरिक्त विवरण

- वर्तमान रिक्तियाँ: केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2,389 रिक्त SC शिक्षक पद, 1,199 ST के लिए और 4,251 OBC के लिए हैं।

- 13-बिंदु रोस्टर प्रणाली का प्रभाव: यह प्रणाली, जो 2018 में लागू की गई, ने आरक्षण की गणना को संस्थान स्तर से व्यक्तिगत विभागों में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे छोटे विभागों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो अक्सर अनिवार्य आरक्षित पदों के लिए मानक पूरा नहीं करते।

- विवेकाधीन अस्वीकृतियाँ: SC, ST, और OBC पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवारों की एक महत्वपूर्ण संख्या अस्पष्ट मानदंडों के आधार पर मनमाने ढंग से अस्वीकृत होती है, जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में बहिष्कार की संस्कृति का निर्माण होता है।

विश्वविद्यालयों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों का लगातार कम प्रतिनिधित्व न केवल नीति में विफलता है, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक और लोकतांत्रिक संकट भी है। विश्वविद्यालयों को समाज की विविधता को दर्शाना चाहिए और समानता और समावेश के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। यह आवश्यक है कि सुधार लागू किए जाएं, जवाबदेही बढ़ाई जाए, और नेतृत्व में दूरदर्शिता हो ताकि भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली में सामाजिक न्याय का वादा वास्तव में पूरा हो सके।

GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति में त्रिकोणीय गतिशीलता

स्रोत: द हिंदू

दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच के त्रिकोणीय संबंधों से काफी प्रभावित होता है। यह जटिल कथा रणनीतिक आवश्यकताओं, वैचारिक प्रतिस्पर्धाओं, राष्ट्रीय हितों और ऐतिहासिक विरासतों से आकार लेती है। हाल के घटनाक्रम, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के दौरान, लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों और उभरते दरारों पर नई दृष्टिकोण लेकर आए हैं।

- अमेरिका ने अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण में बदलाव किया है, जो अल्पकालिक रणनीतिक लाभ पर केंद्रित है।

- भारत का ट्रंप के प्रति प्रारंभिक समर्थन पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के इशारों के कारण कम हो गया है।

- पाकिस्तान राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अपनी रणनीति को फिर से संतुलित कर रहा है, जो सैन्य शक्ति और कूटनीतिक चालबाज़ी पर जोर देता है।

- अमेरिका अल्पकालिक आवश्यकताओं और दीर्घकालिक साझेदारियों के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- अमेरिका का झुकाव: ट्रंप का प्रशासन पारंपरिक कूटनीति से अलग हटकर, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ लेन-देन के रिश्तों को प्राथमिकता देता है।

- अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों का पुनरुद्धार: पाकिस्तान की सेना के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव का संकेत है, जो भारत-यूएस संबंधों को खतरे में डालता है।

- भारत की सैद्धांतिक बदलाव: पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के इशारों के जवाब में, भारत ने एक अधिक आक्रामक सैन्य सिद्धांत अपनाया है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

- पाकिस्तान की रणनीतिक चालें: पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर अमेरिका के रणनीतिक हितों में अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके आर्थिक सीमाओं के बावजूद।

- अमेरिका का संतुलन साधना: अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखने और पाकिस्तान के साथ जुड़ने के बीच फंसा हुआ है, जिससे क्षेत्र में उसकी विदेश नीति जटिल हो गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच की त्रिकोणीय गतिशीलता बदलती वफादारियों और रणनीतिक अवसरवाद की विशेषता है। अमेरिका को अपने अल्पकालिक लक्ष्यों के साथ दीर्घकालिक मूल्यों को बनाए रखना है, और भारत को अपनी संप्रभुता का समझौता किए बिना एक नए क्षेत्रीय आदेश के अनुसार समायोजित होना होगा।

‘At Sea Observer’ मिशन द्वारा QUAD

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक बलों ने 'QUAD At Sea Ship Observer Mission' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना है।

- ‘At Sea Ship Observer Mission’ एक ऐतिहासिक क्रॉस-एंबार्केशन पहल है।

- यह विलमिंगटन घोषणा (2024) के तहत विकसित किया गया था ताकि अंतःक्रियाशीलता और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता में सुधार हो सके।

- इसमें सभी QUAD देशों के अधिकारियों की भागीदारी है, जो लिंग समावेश को उजागर करती है।

- यह मिशन संयुक्त प्रशिक्षण संचालन को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अभ्यास, खोज और बचाव (SAR), और गश्त शामिल हैं।

- भारत की भागीदारी SAGAR और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) जैसी पहलों के साथ मेल खाती है।

- यह मिशन 6वें QUAD नेताओं के शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करता है।

- भविष्य की योजनाओं में 'QUAD तटरक्षक हैंडशेक' की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य विश्वास और लचीलापन बढ़ाना है।

- QUAD तटरक्षक बलों के बीच आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय को बढ़ाने का लक्ष्य।

- QUAD (Quadrilateral Security Dialogue): एक रणनीतिक संवाद जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जो इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित है।

- गठबंधन की प्रकृति: हालांकि यह एक औपचारिक गठबंधन नहीं है, QUAD खुली समुद्री गलियों, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी सहयोग पर मजबूत सहमति को महत्व देता है।

- उद्देश्य: क्षेत्र में दबाव डालने वाले कार्यों का मुकाबला करने के लिए एक स्वतंत्र और नियमों पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना।

- गठन का इतिहास: 2004 की सुनामी के बाद शुरू हुआ, 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया, 2008 में ऑस्ट्रेलिया के withdrawing के बाद निष्क्रिय हो गया, और 2017 में चीन की आक्रामकता के कारण पुनर्जीवित हुआ।

- विस्तारित ध्यान केंद्रित क्षेत्र: QUAD ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीकों, और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने दायरे को बढ़ाया है।

- संयुक्त गतिविधियाँ: समूह सैन्य अभ्यास, उच्च-स्तरीय संवाद, और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करता है।

- QUAD-Plus सहभागिता: दक्षिण कोरिया, वियतनाम, और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ सहयोग को शामिल करता है, जो संभावित भविष्य के विस्तार को दर्शाता है।

‘At Sea Ship Observer Mission’ QUAD देशों के बीच सहयोगी समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और परिचालन दक्षता में योगदान करता है।

GS3/अर्थव्यवस्था

रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन योजना: भारत का विनिर्माण में नौकरियों के लिए साहसिक प्रयास

स्रोत: TOI

संघ मंत्रिमंडल ने रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है, जिसमें ₹99,446 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

- ELI योजना एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है।

- यह विशेष रूप से पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एकीकृत करने और विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

- यह योजना संघ बजट 2024-25 में ₹2 लाख करोड़ के रोजगार और कौशल पैकेज के तहत प्रस्तुत की गई थी।

- उद्देश्य और दायरा: ELI योजना भारत के श्रम बाजार में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करती है, जिसमें औपचारिकता की कमी और विनिर्माण में धीमी नौकरी वृद्धि शामिल है। यह पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

- मुख्य घटक:

- भाग A: पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन: यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकरण कराते हैं। पात्र कर्मचारियों को जिनकी वेतन ₹1 लाख तक है, उन्हें एक महीने का EPF वेतन (₹15,000 तक) दो किस्तों में मिलेगा, जिससे लगभग 1.92 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा।

- भाग B: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन: यह उन नियोक्ताओं को लक्षित करती है जो नई नौकरियां सृजित कर रहे हैं, उन्हें वेतन श्रेणियों के आधार पर मासिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। नियोक्ताओं को योग्य होने के लिए न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा, और इस योजना से लगभग 2.60 करोड़ नई नौकरियों का सृजन होने की संभावना है।

- कार्यन्वयन और भुगतान तंत्र: यह योजना पारदर्शी वितरण के लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मॉडल का उपयोग करेगी। कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से जाएगा, जबकि नियोक्ता प्रोत्साहन सीधे PAN से जुड़े खातों में जमा किए जाएंगे।

- व्यापक प्रभाव: वेतन समर्थन के अलावा, यह योजना श्रम औपचारिकता और कौशल विकास पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल में शामिल करना है।

ELI योजना भारत में एक संरचित रोजगार परिदृश्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से महामारी के बाद के युग में। जबकि इसे उद्योग निकायों से समर्थन मिला है, कुछ श्रमिक संघों ने जवाबदेही को लेकर चिंता जताई है, जो इस योजना के कार्यान्वयन की सावधानीपूर्वक निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाती है।

GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

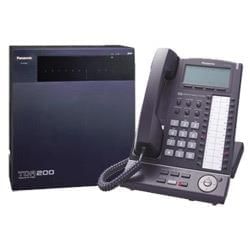

आधुनिक संचार में इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज (EPABX)

स्रोत: PIB

अधिकांश आधुनिक कार्यालयों में, आंतरिक और बाहरी संचार को एक तकनीक के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है जिसे EPABX — इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है।

- EPABX कार्यालयों में फोन कॉल के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

- यह इंटरकॉम संचार और बाहरी टेलीफोन पहुंच को सुगम बनाता है।

- आधुनिक सिस्टम वॉयसमेल और कॉल रिकॉर्डिंग जैसी विशेषताओं के साथ उत्पादकता बढ़ाते हैं।

- EPABX क्या है: यह एक प्रणाली है जिसका उपयोग कार्यालय आंतरिक और बाहरी फोन कॉल को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए करते हैं।

- आंतरिक और बाहरी संचार: EPABX संगठन के भीतर इंटरकॉम संचार को सक्षम बनाता है और एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से बाहरी टेलीफोन लाइनों तक पहुंच प्रदान करता है।

- कॉल हैंडलिंग सुविधाएँ: EPABX कॉल को रूट, ट्रांसफर, फॉरवर्ड या होल्ड कर सकता है, जिससे कई फोन लाइनों की आवश्यकता कम हो जाती है और संचार में सुधार होता है।

- आधुनिक सुविधाएँ: उन्नत EPABX सिस्टम वॉयसमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, स्वचालित परिचारक और व्यापार उत्पादकता के लिए डिजिटल टूल एकीकरण प्रदान करते हैं।

EPABX कैसे काम करता है?

- कॉल शुरू करना: जब फोन उठाया जाता है, तो EPABX को एक ऑफ-हुक सिग्नल भेजा जाता है, जो डायल टोन के साथ प्रतिक्रिया करता है।

- आंतरिक कॉल करना: उपयोगकर्ता एक एक्सटेंशन नंबर (जैसे 104) डायल करते हैं, और EPABX अपने आंतरिक स्विचिंग सिस्टम के माध्यम से उन्हें जोड़ता है।

- बाहरी कॉल करना: बाहरी नंबरों तक पहुँचने के लिए, उपयोगकर्ता एक एक्सेस कोड (आमतौर पर 0) डायल करते हैं, इसके बाद नंबर; EPABX सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) के माध्यम से कनेक्ट करता है।

- आने वाली कॉल को संभालना: बाहर से आने वाली कॉल को सही एक्सटेंशन पर भेजा जाता है, जो या तो एक रिसेप्शनिस्ट या नए सेटअप में एक स्वचालित प्रणाली (IVR) द्वारा होता है।

- स्विचिंग लॉजिक: EPABX सिस्टम रेलवे यार्ड की तरह काम करता है, कॉल करने वाले और रिसीवर के बीच सिग्नल को सही रास्ते पर निर्देशित करता है।

EPABX प्रौद्योगिकी में प्रगति

- प्रारंभिक सिस्टम: पुराने EPABX सिस्टम कॉल रूटिंग के लिए क्रॉसबार जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच का उपयोग करते थे।

- डिजिटल परिवर्तन: 1980 के दशक से, सिस्टम ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन (PCM) और टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (TDM) को अपनाया ताकि आवाज़ संकेतों को कम लाइनों पर डिजिटल किया जा सके और साझा किया जा सके।

- VoIP प्रौद्योगिकी: आधुनिक EPABX इंटरनेट के माध्यम से कॉल को ट्रांसमिट करने के लिए वॉयस ओवर IP (VoIP) का उपयोग करता है, जो IP पतों का उपयोग करके ईमेल रूटिंग के समान है।

प्रश्न

संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, LTE (लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन) और VoLTE (वॉइस ओवर लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन) के बीच क्या अंतर है?

- 1. LTE को आमतौर पर 3G के रूप में विपणन किया जाता है और VoLTE को उन्नत 3G के रूप में विपणन किया जाता है।

- 2. LTE केवल डेटा प्रौद्योगिकी है और VoLTE केवल वॉइस प्रौद्योगिकी है।

सही उत्तर का चयन करें, निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए:

- विकल्प: (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

संक्षेप में, EPABX सिस्टम संगठनों में आधुनिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न विशेषताओं की पेशकश करते हैं जो दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं।

GS2/शासन

परिणाम-आधारित डेटा के साथ शासन को सशक्त बनाना: विकसित भारत की ओर एक मार्ग

भारत परिणाम-आधारित निगरानी की दिशा में एक परिवर्तन से गुजर रहा है ताकि शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। कई राज्य सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए डेटा का उपयोग करते हुए नवोन्मेषी ढांचे का परीक्षण कर रहे हैं।

- परंपरागत नौकरशाही प्रथाओं से एक परिणाम-केंद्रित, नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण में संक्रमण।

- वर्तमान डेटा उपयोग अधिकतर इनपुट पर केंद्रित है, वास्तविक परिणामों की तुलना में, जैसे कि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में।

- 4As ढांचा: इस ढांचे का उद्देश्य डेटा को अधिक क्रियाशील बनाना है।

- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्य नवोन्मेषी डेटा प्रणालियों के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

- 4As ढांचा:इस ढांचे में चार घटक शामिल हैं:

- निर्धारित करें: उन महत्वपूर्ण परिणामों की पहचान करें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

- मूल्यांकन करें: प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित, कम-भार वाले मूल्यांकन करें।

- सहायता करें: फील्ड कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से समर्थन प्रदान करें।

- अनुकूलित करें: वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और नागरिक आवश्यकताओं के आधार पर रणनीतियों को संशोधित करें।

- निर्धारित करें: उन महत्वपूर्ण परिणामों की पहचान करें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

- मूल्यांकन करें: प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित, कम-भार वाले मूल्यांकन करें।

- सहायता करें: फील्ड कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से समर्थन प्रदान करें।

- अनुकूलित करें: वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और नागरिक आवश्यकताओं के आधार पर रणनीतियों को संशोधित करें।

- राज्य-स्तरीय नवाचार: राज्य ऐसे प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि NIPUN भारत मिशन और अन्य पायलट कार्यक्रम जो शैक्षिक परिणामों को सुधारने के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण को एकीकृत करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मौलिक सीखने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

- नीति निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से सूचित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करने के लिए योजना विभागों के भीतर डेटा एनालिटिक्स यूनिट (DAUs) की स्थापना का प्रस्ताव है।

डेटा-आधारित दृष्टिकोण की ओर यह परिवर्तन न केवल शासन के परिणामों को सुधारने का प्रयास करता है, बल्कि नागरिक आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदारी और उत्तरदायीता की एक संस्कृति को भी बढ़ावा देता है।

हालिया कृषि उत्पादन रिपोर्ट - फलों में वृद्धि, अनाज में गिरावट

आंकड़े और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) से प्राप्त नए डेटा में खाद्य प्राथमिकताओं और उपभोग के पैटर्न में बदलाव को उजागर किया गया है, जो दर्शाता है कि किसान उच्च-मूल्य वाले फसलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले दशक में, कुल उत्पादन मूल्य (GVO) में विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी और अनार जैसे फलों और परवल (चिरौंजी) और मशरूम जैसी सब्जियों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

- कृषि का कुल मूल्य वर्धन (GVA) 2011-12 में ₹1,502 हजार करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4,878 हजार करोड़ हो गया, जो लगभग 225% की वृद्धि है।

- उच्च-मूल्य वाली फसलों में उत्पादन में नाटकीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें स्ट्रॉबेरी का GVO 40 गुना से अधिक बढ़ गया है।

- कृषि GVO में मांस का हिस्सा बढ़ा है, जबकि अनाज में गिरावट आई है, जो आहार प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है।

- कुल उत्पादन मूल्य (GVO): यह शब्द उन कृषि उत्पादों का कुल मूल्य दर्शाता है जो लागत की गणना से पहले उत्पन्न होते हैं। GVO कृषि उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण माप है।

- कुछ फलों और सब्जियों का GVO 2011-12 और 2023-24 के बीच नाटकीय रूप से बढ़ा है, जिसमें शामिल हैं:

- स्ट्रॉबेरी: GVO स्थिर कीमतों पर ₹55.4 करोड़ (40 गुना वृद्धि) और वर्तमान कीमतों पर लगभग ₹103.27 करोड़ (80 गुना वृद्धि) हो गया।

- परवल (चिरौंजी): ₹789 करोड़ तक 17 गुना बढ़ा।

- कद्दू: ₹2,449 करोड़ तक लगभग 10 गुना बढ़ा।

- अनार: ₹9,231 करोड़ तक 4 गुना से अधिक बढ़ा।

- मशरूम: ₹1,704 करोड़ तक 3.5 गुना बढ़ा।

- स्ट्रॉबेरी: GVO स्थिर कीमतों पर ₹55.4 करोड़ (40 गुना वृद्धि) और वर्तमान कीमतों पर लगभग ₹103.27 करोड़ (80 गुना वृद्धि) हो गया।

- परवल (चिरौंजी): ₹789 करोड़ तक 17 गुना बढ़ा।

- कद्दू: ₹2,449 करोड़ तक लगभग 10 गुना बढ़ा।

- अनार: ₹9,231 करोड़ तक 4 गुना से अधिक बढ़ा।

- मशरूम: ₹1,704 करोड़ तक 3.5 गुना बढ़ा।

- उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, फल का उपभोग मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत कम है, जिसमें ग्रामीण MPCE 2.25% से बढ़कर 2.66% और शहरी MPCE 2.64% से थोड़ी गिरावट के साथ 2.61% हो गया है।

- अनाज पर शहरी और ग्रामीण MPCE में भी गिरावट आई है, जो आहार की आदतों में बदलाव को दर्शाता है, जिसमें शहरी MPCE 6.61% से गिरकर 3.74% और ग्रामीण MPCE 10.69% से गिरकर 4.97% हो गया है।

संक्षेप में, MoSPI की हालिया रिपोर्ट भारत के कृषि परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव को उजागर करती है, जो पारंपरिक अनाजों से उच्च-मूल्य वाले फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव विभिन्न कारकों द्वारा संचालित है, जिसमें तकनीकी उन्नति और evolving उपभोक्ता प्राथमिकताएँ शामिल हैं, जो इंगेल के कानून के अनुरूप है जहां खाद्य पर खर्च का हिस्सा आय बढ़ने पर घटता है।

भारत ऊर्जा स्टैक क्या है?

केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने भारत ऊर्जा स्टैक (IES) के डिज़ाइन के लिए एक कार्यबल का गठन करने की घोषणा की है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक नया डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) है।

- IES का उद्देश्य भारत के पूरे ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक एकीकृत, सुरक्षित और इंटरऑपेरेबल डिजिटल रीढ़ विकसित करना है।

- इसमें ऊर्जा उत्पादक, ग्रिड ऑपरेटर, वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), उपभोक्ता, नियामक और बाजार जैसे हितधारक शामिल हैं।

- कार्यबल में 17 सदस्य शामिल हैं, जिसमें नंदन नीलकेणी मुख्य मेंटर के रूप में और आर.एस. शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि REC Ltd नोडल एजेंसी के रूप में समर्थन कर रहा है।

- 12 महीने का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) महत्वपूर्ण घटकों का परीक्षण करेगा, जिसमें यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (UIP) शामिल है, जो दिल्ली, गुजरात, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होगा।

- इस पहल से भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और ऊर्जा व्यापार में उपभोक्ताओं की भागीदारी को बढ़ाने की उम्मीद है।

- स्केलेबिलिटी और एकीकरण: IES स्मार्ट मीटर, रियल-टाइम एनालिटिक्स और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसी तकनीकों के एकीकरण का समर्थन करता है, जो भारत के ऊर्जा डिजिटलीकरण लक्ष्यों के अनुरूप है।

- विशिष्ट पहचान पत्र: यह उपभोक्ताओं, संपत्तियों और ऊर्जा लेनदेन के लिए डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जिससे निर्बाध ट्रैकिंग और सत्यापन संभव होता है।

- वास्तविक समय डेटा साझाकरण: प्लेटफ़ॉर्म में सहमति-आधारित और मानकीकृत डेटा एक्सचेंज तंत्र शामिल हैं जो हितधारकों के बीच दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करते हैं।

- ओपन एपीआई: IES तृतीय-पक्ष समाधानों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाता है, जो ऊर्जा फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है।

- इंटरऑपेरेबिलिटी: यह विभिन्न राज्य उपयोगिताओं और नियामकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विखंडित डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच संचार की अनुमति देता है, जिससे समग्र कार्यक्षमता में सुधार होता है।

- पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार: यह सुविधा प्रोस्यूमर्स (उत्पादक + उपभोक्ता) को एक डिजिटल मार्केटप्लेस का उपयोग करके ऊर्जा खरीदने, बेचने या संग्रहीत करने का अधिकार देती है।

- कार्बन ऑफसेट ट्रैकिंग: पारदर्शी और सत्यापित उत्सर्जन में कमी की गणना के माध्यम से पर्यावरण अनुपालन का समर्थन करता है।

- विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रबंधन: यह छोटे पैमाने के उत्पादकों और समुदायों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्चुअल पावर प्लांट्स के माध्यम से ऊर्जा बाजारों में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

भारत ऊर्जा स्टैक भारत के ऊर्जा परिदृश्य को आधुनिक बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और ऊर्जा बाजार में उपभोक्ता भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

UPSC 2016

नीचे दिए गए में से कौन सा ‘UDAY’ योजना का उद्देश्य है, जो सरकार द्वारा बनाई गई है?

- (a) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्ट-अप उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना

- (b) 2018 तक देशों में हर घर को बिजली प्रदान करना

- (c) समय के साथ कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को प्राकृतिक गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय बिजली संयंत्रों से बदलना

- (d) बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए प्रावधान करना

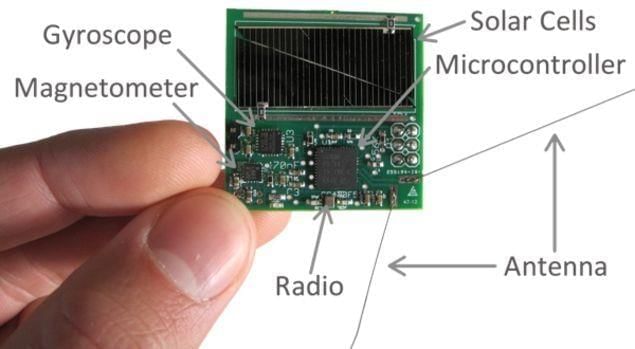

अल्टरमैग्नेट्स अध्ययन में महत्वपूर्ण खोज

एस एन बोस राष्ट्रीय केंद्र बुनियादी विज्ञान (SNBNCBS) के शोधकर्ताओं ने क्रोमियम एंटिमोनाइड (CrSb) में एक महत्वपूर्ण खोज की है, जो अल्टरमैग्नेट्स की आशाजनक श्रेणी का एक नया सदस्य है।

- अल्टरमैग्नेट्स दोनों फेरोमैग्नेट्स और एंटीफेरोमैग्नेट्स की विशेषताओं को संयोजित करते हैं।

- ये बाहरी धातुओं को आकर्षित किए बिना अद्वितीय आंतरिक चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

- स्पिन्ट्रोनिक्स के लिए आदर्श, तेजी और ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सक्षम बनाते हैं।

- परिभाषा: अल्टरमैग्नेट्स एक नए प्रकार के चुंबकीय सामग्री हैं जो फेरोमैग्नेट्स (जो बाहरी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं) और एंटीफेरोमैग्नेट्स (जो नहीं करते) के गुणों को मिलाते हैं।

- विशिष्ट विशेषता: सामान्य चुंबकों के विपरीत, ये धातुओं को आकर्षित नहीं करते, लेकिन सक्रिय आंतरिक चुंबकीय व्यवहार बनाए रखते हैं, जिससे ये उन्नत प्रौद्योगिकियों में मूल्यवान बन जाते हैं।

- स्पिन्ट्रोनिक्स में उपयोग: ये सामग्री उपकरणों की दक्षता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन का लाभ उठाती हैं।

- कोई चुंबकीय हस्तक्षेप: ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन नहीं करतीं, जिससे आस-पास की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- ऊर्जा दक्षता: उनकी संरचना गर्मी और ऊर्जा हानि को कम करती है, जो आधुनिक, कम-ऊर्जा उपकरणों के लिए उपयुक्त है।

- वैज्ञानिक दुर्लभता: बहुत कम ज्ञात अल्टरमैग्नेट्स के साथ, प्रत्येक खोज सामग्री विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखती है।

- संभावित अनुप्रयोग: अल्टरमैग्नेट्स छोटे मेमोरी चिप्स और तेज प्रोसेसर के विकास में मदद कर सकते हैं, संभवतः क्वांटम कंप्यूटिंग का समर्थन भी कर सकते हैं।

- आंतरिक क्रिया: इन्हें "शांत चुंबक" के रूप में जाना जाता है, जो बिना चुंबकीय शोर पैदा किए आंतरिक रूप से कार्य करते हैं।

हाल की खोज - क्रोमियम एंटीमोनाइड (CrSb)

- भारतीय सफलता: भारतीय वैज्ञानिकों ने CrSb को एक नए अल्टरमैग्नेट के रूप में पहचाना है, जो दुर्लभ दिशा-निर्भर संचालन गुण प्रदर्शित करता है।

- दिशात्मक व्यवहार: CrSb अपने परतों के साथ वर्तमान प्रवाहित होने पर n-प्रकार का संचालन करता है और उनके पार p-प्रकार का संचालन करता है।

- अपनी तरह का पहला: यह एक अल्टरमैग्नेट का पहला उदाहरण है जो विभिन्न दिशाओं में दोहरी संचालन व्यवहार प्रदर्शित करता है।

- यंत्र सरलता: CrSb की p-प्रकार और n-प्रकार दोनों के रूप में कार्य करने की क्षमता सर्किट के आकार को कम कर सकती है और डोपिंग की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।

- पर्यावरण के अनुकूल सामग्री: गैर- विषैले, सामान्य तत्वों से बना, CrSb टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श है।

- भविष्य की संभावनाएँ: CrSb का उपयोग सौर कोशिकाओं, बैटरी और प्रोसेसर में हो सकता है, जो दक्षता को बढ़ाता है जबकि यह पर्यावरण के अनुकूल है।

- पर्यावरण-हितैषी प्रौद्योगिकी: यह सामग्री कम लागत वाली, पर्यावरण-हितैषी इलेक्ट्रॉनिक्स को समर्थन करती है बिना प्रदर्शन में समझौता किए।

अल्टरमैग्नेट्स के चारों ओर की खोजें, विशेष रूप से क्रोमियम एंटीमोनाइड, सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नए मार्ग खोलती हैं, टिकाऊ और कुशल तकनीकों के महत्व को सुदृढ़ करती हैं।

UPSC 2021

मैग्नेटाइट कण, जिसे न्यूरोडिगेनेरेटिव समस्याओं का कारण माना जाता है, निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होते हैं?

- 1. मोटर वाहनों की ब्रेक

- 2. मोटर वाहनों के इंजन

- 3. घरों में माइक्रोवेव स्टोव

- 4. पावर प्लांट

- 5. टेलीफोन लाइन

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

- (a) 1, 2, 3 और 5 केवल

- (b) 1, 2 और 4 केवल*

- (c) 3, 4 और 5 केवल

- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

GS1/भूगोल

मानसून के जल्दी राष्ट्रीय आगमन के पीछे के कारण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया है, जो कि 8 जुलाई की सामान्य तिथि से नौ दिन पहले है। उल्लेखनीय है कि यह 1960 के बाद से जून में मानसून का राष्ट्रीय स्तर पर कवर होने का केवल दसवां मामला है।

- केरल में 24 मई को मानसून का आगमन एक जल्दी शुरुआत को दर्शाता है, जिसने आगे की तेजी से प्रगति के लिए आधार तैयार किया।

- भारत में मानसून की स्थिति में भिन्नता थी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जल्दी आगमन हुआ, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य स्थिति थी और मध्य भारत में थोड़ी देरी देखी गई।

- कम दबाव प्रणाली: जून में, भारत ने पांच कम दबाव प्रणालियों का अनुभव किया, जिन्होंने वर्षा लाने वाली हवाओं को आकर्षित करते हुए मानसून की आंतरिक गति को तेज किया।

- सक्रिय मैडेन-जूलियन ऑस्सीलेशन (MJO): यह बादलों, वर्षा, हवाओं, और दबाव का एक ऐसा प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के करीब पूर्व की ओर बढ़ता है। सक्रिय MJO चरण मानसून को बढ़ावा देता है क्योंकि यह बादल आवरण और नमी को बढ़ाता है, जिससे वर्षा में वृद्धि होती है।

- अनुकूल मानसून ट्रफ स्थिति: मानसून ट्रफ, एक विस्तारित कम दबाव क्षेत्र है, जो वर्षा वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष इसकी अनुकूल स्थिति, जो इसके सामान्य स्थान के दक्षिण में स्थानांतरित हुई, ने विभिन्न क्षेत्रों में नमी के प्रवाह और जल्दी वर्षा को सुविधाजनक बनाया।

- तटस्थ ENSO स्थिति: एल निन्यो-सदर्न ऑस्सीलेशन (ENSO) एक जलवायु पैटर्न है जिसके चरण वर्षा को प्रभावित करते हैं। तटस्थ चरण, जहां समुद्र की सतह का तापमान औसत के करीब होता है, सामान्य मानसून प्रगति का समर्थन करता है।

- तटस्थ IOD स्थितियाँ: भारतीय महासागर डिपोल (IOD) भारतीय महासागर में तापमान भिन्नताओं द्वारा चिह्नित होता है। इस वर्ष की तटस्थ IOD स्थिति ने मानसून वर्षा पर न्यूनतम प्रभाव डाला, जिससे अन्य कारकों जैसे MJO और ENSO को मानसून को प्रेरित करने की अनुमति मिली।

इस वर्ष का मानसून अपनी जल्दी शुरुआत, तेज प्रगति, अचानक रुकावटों और स्थानीय मौसम आपदाओं के लिए पहचाना गया है। जैसे-जैसे मौसम आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट नहीं है कि ये पैटर्न स्थिर होंगे या और भी बढ़ेंगे।

|

7 videos|3457 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 2nd July 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. आरक्षित फैकल्टी पदों की रिक्तता के कारण क्या हैं? |  |

| 2. त्रिकोणीय गतिशीलता से क्या तात्पर्य है और यह दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? |  |

| 3. QUAD मिशन का उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. भारत की रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजनाएं क्या हैं? |  |

| 5. अल्टरमैग्नेट्स अध्ययन का महत्व क्या है? |  |