UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 5th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

केंद्र ने होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग को मंजूरी दी

स्रोत: डीटीई

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग को मंजूरी दे दी गई है, जिससे पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में चिंताएं बढ़ गई हैं।

- होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य भारत में हूलॉक गिब्बन का एकमात्र निवास स्थान है।

- इसकी स्थापना 1997 में होलोंगापार रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में की गई थी और 2004 में इसका नाम बदल दिया गया, यह असम में स्थित है।

- इस अभयारण्य में विविध वनस्पतियों और जीवों सहित समृद्ध जैव विविधता मौजूद है।

अतिरिक्त विवरण

- होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य: यह अभयारण्य भोगदोई नदी से घिरा हुआ है और इसमें मैदानी जलोढ़ अर्द्ध-सदाबहार वन और आर्द्र सदाबहार वनों के टुकड़े शामिल हैं।

- वनस्पति:

- ऊपरी छत्र: इसमें हॉलोंग वृक्ष (डिप्टरोकार्पस मैक्रोकार्पस) के साथ-साथ सैम, अमारी, सोपास, भेलू, उदल और हिंगोरी वृक्षों का प्रभुत्व है।

- मध्य छत्र: इसमें नाहर वृक्ष हैं।

- निचला वितान: सदाबहार झाड़ियों और जड़ी बूटियों से बना हुआ।

- जीव-जंतु:

- प्राइमेट: इसमें हूलॉक गिबन्स, बंगाल स्लो लोरिस (पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट), स्टंप-टेल्ड मैकाक, उत्तरी पिग-टेल्ड मैकाक, पूर्वी असमिया मैकाक, रीसस मैकाक और कैप्ड लंगूर शामिल हैं।

- अन्य स्तनधारी: भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, जंगली सूअर, सिवेट, गिलहरी, आदि।

- हूलॉक गिबन्स के बारे में: गिबन्स दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले सबसे छोटे और सबसे तेज़ वानर हैं। वे भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वानर प्रजाति हैं और अपनी उच्च बुद्धिमत्ता और मजबूत पारिवारिक बंधनों के लिए जाने जाते हैं।

- संरक्षण स्थिति: हूलॉक गिब्बन को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और दोनों प्रजातियां वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं।

ड्रिलिंग के लिए हाल ही में दी गई मंजूरी से क्षेत्र में हूलॉक गिब्बन और अन्य वन्यजीवों के आवास के संबंध में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में कैंसर देखभाल की वित्तीय विषाक्तता

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में कैंसर की देखभाल से जुड़ा वित्तीय बोझ एक गंभीर मुद्दा है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। यह बोझ न केवल रोगियों को बल्कि उनके परिवारों और भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है, जिससे गंभीर आर्थिक परिणाम सामने आते हैं।

- कैंसर के उपचार की लागत बहुत अधिक हो सकती है, विशेषकर उन्नत चिकित्सा पद्धतियों की।

- वित्तीय विषाक्तता परिवारों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, जिससे वे गरीबी की ओर बढ़ सकते हैं।

- जेब से किया जाने वाला खर्च स्वास्थ्य देखभाल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो अक्सर बीमा कवरेज से भी अधिक होता है।

अतिरिक्त विवरण

- उच्च उपचार लागत: कैंसर का उपचार आर्थिक रूप से बोझिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीज को सालाना लगभग ₹10 लाख का खर्च उठाना पड़ सकता है, और कई वर्षों में कुल खर्च संभावित रूप से ₹25 लाख तक पहुंच सकता है। यह वित्तीय दबाव अक्सर परिवारों को बचत खत्म करने या संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करता है।

- परिवारों पर प्रभाव: वित्तीय दबाव केवल रोगी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि परिवारों को उपचार लागत को पूरा करने के लिए संपत्ति बेचनी पड़ सकती है या भोजन छोड़ना पड़ सकता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्र में फंसने का खतरा बना रहता है।

- जेब से किया जाने वाला खर्च: स्वास्थ्य देखभाल व्यय का एक बड़ा हिस्सा मरीजों को अपनी जेब से वहन करना पड़ता है, कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय में बाह्य-रोगी लागत का हिस्सा लगभग 50% होता है, जिसे आमतौर पर आयुष्मान भारत जैसे बीमा कार्यक्रमों द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

वित्तीय विषाक्तता में योगदान देने वाले कारक

- अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण: भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम है, जिसके कारण सार्वजनिक अस्पतालों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, जिससे उन्नत कैंसर के मामलों के निदान और उपचार में देरी होती है।

- सीमित बीमा कवरेज: वर्तमान बीमा योजनाएं मुख्य रूप से आंतरिक रोगी की लागत को कवर करती हैं, जिससे बाह्य रोगी निदान और अनुवर्ती उपचार मरीजों के लिए वित्तीय बोझ बन जाते हैं।

- आर्थिक असमानताएँ: निम्न और मध्यम आय वाले रोगियों को उच्च लागत और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सीमित उपलब्धता के कारण आधुनिक उपचार तक पहुँचने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (HMCPF): 2009 में स्थापित, यह निधि नामित क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (RCC) में कैंसर के इलाज के लिए ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें आपातकालीन मामलों में ₹15 लाख तक की सहायता मिलती है। यह मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों की सहायता करता है।

- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): यह योजना भारत भर में निम्न-आय वाले परिवारों को लक्षित करते हुए कैंसर उपचार सहित द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

- राज्य-विशिष्ट योजनाएँ: विभिन्न राज्यों ने अपनी पहल शुरू की है, जैसे:

- आंध्र प्रदेश में आरोग्यश्री योजना 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मुफ्त कैंसर उपचार प्रदान करती है।

- ओडिशा में मुफ्त कीमोथेरेपी आर्थिक रूप से वंचित कैंसर रोगियों के लिए जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी उपचार प्रदान करती है।

- पंजाब में कैंसर का इलाज करा रहे पात्र निवासियों को 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय विषाक्तता को कम करने की रणनीतियाँ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना: किफायती कैंसर देखभाल तक पहुंच में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सरकारी निवेश बढ़ाना आवश्यक है, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में सफल मॉडलों को व्यापक कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

- गैर-चिकित्सा लागतों के लिए सहायक उपाय: कैंसर रोगियों के लिए रियायती यात्रा जैसी पहलों को लागू करने से गैर-चिकित्सा व्ययों से जुड़े कुछ वित्तीय बोझ कम हो सकते हैं।

- गैर-लाभकारी संगठनों और सीएसआर की भूमिका: गैर-लाभकारी संगठन जेब से होने वाले खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों से मिलने वाले अधिक वित्तपोषण से इन संगठनों को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

- परोपकार को बढ़ावा देना: धनी व्यक्तियों से योगदान को प्रोत्साहित करने से निम्न आय वाले रोगियों की सहायता पर केंद्रित कैंसर देखभाल पहलों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सकता है।

- नीति वकालत: ऐसी नीतियों की वकालत करना जो बीमा कवरेज में अंतराल को दूर करती हैं और कैंसर उपचारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करती हैं, वित्तीय विषाक्तता में दीर्घकालिक कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष रूप में, भारत में कैंसर देखभाल की वित्तीय विषाक्तता से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी कार्रवाई, सामुदायिक समर्थन और नीतिगत परिवर्तन शामिल हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी रोगियों को दुर्गम वित्तीय बाधाओं का सामना किए बिना आवश्यक देखभाल प्राप्त हो सके।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

गर्भ-इनि: भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, गर्भ-इनी का उद्घाटन फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) में हुआ। इस पहल का उद्देश्य वैक्सीन विकास को बढ़ावा देना और संक्रामक रोगों पर शोध को बढ़ावा देना है।

- गर्भ-आरंभ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है।

- यह सुविधा एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे महत्वपूर्ण गर्भावस्था डेटासेट के माध्यम से व्यापक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह भारत भर के शीर्ष अनुसंधान संस्थानों और अस्पतालों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

अतिरिक्त विवरण

- डेटा संग्रह: गर्भ-इनि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े डेटासेटों में से एक है, जिसमें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर माताओं सहित 12,000 से अधिक विषयों से नैदानिक डेटा, चिकित्सा चित्र और जैव-नमूने शामिल हैं।

- उद्देश्य: इस सुविधा का उद्देश्य बड़े पैमाने पर डेटा सुलभता प्रदान करके, वैश्विक अध्ययनों का समर्थन करके, और समय से पहले जन्म जैसी जटिलताओं के लिए पूर्वानुमान उपकरण विकसित करके मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान को बढ़ाना है।

- विशेषताएँ:

- व्यापक अनुसंधान के लिए व्यापक डेटा भंडार।

- उन्नत पहुंच शोधकर्ताओं को गर्भावस्था के परिणामों और प्रसवोत्तर विकास का अध्ययन करने की अनुमति देती है।

- नैतिक अनुसंधान प्रथाओं को सुनिश्चित करने वाले सुरक्षित डेटा उपयोग प्रोटोकॉल।

- सामान्य स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों पर सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।

- मातृ स्वास्थ्य सुधार के लिए डेटा का लाभ उठाकर नीति-निर्माण का समर्थन करता है।

गर्भ-आरंभ की स्थापना भारतीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराएगा तथा परिवर्तनकारी अध्ययनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कैसे पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीतियाँ वैश्विक व्यापार को ठप्प कर सकती हैं

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगाया, साथ ही चीनी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाया। यह कार्रवाई आधुनिक भिखारी-अपने-पड़ोसी नीतियों का उदाहरण है, जो वैश्विक व्यापार गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

- अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीतियाँ अन्य राष्ट्रों की कीमत पर राष्ट्रीय आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती हैं।

- टैरिफ जैसे संरक्षणवादी उपायों से जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जिससे व्यापार युद्ध बढ़ सकता है।

- ऐतिहासिक रूप से, व्यापक संरक्षणवाद के परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

अतिरिक्त विवरण

- भिखारी-अपने-पड़ोसी नीति: ये संरक्षणवादी आर्थिक रणनीतियाँ हैं जिनका उद्देश्य अन्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इनमें अक्सर टैरिफ, कोटा या मुद्रा अवमूल्यन शामिल होता है, जिससे व्यापारिक साझेदारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- घरेलू आर्थिक बढ़ावा: समर्थकों का तर्क है कि ऐसी नीतियां स्थानीय उद्योगों की रक्षा करती हैं, तथा घरेलू उत्पादों की उपभोक्ता खरीद को प्रोत्साहित करके बेरोजगारी को कम करने में सहायक होती हैं।

- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं: समर्थकों का दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुछ उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आवश्यकता है।

- बढ़ते व्यापार युद्ध: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध यह दर्शाता है कि कैसे ऐसी नीतियां जवाबी कार्रवाइयों को भड़का सकती हैं, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को कम करती हैं।

- ऐतिहासिक संदर्भ: 1930 के स्मूट-हॉले टैरिफ अधिनियम ने टैरिफ में काफी वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप अन्य देशों ने भी जवाबी कार्रवाई की और महामंदी के दौरान वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट आई।

- वैश्विक आर्थिक प्रभाव: आलोचकों का कहना है कि संरक्षणवादी उपायों के कारण उपभोक्ता कीमतें बढ़ सकती हैं और नवाचार में कमी आ सकती है, जैसा कि भारत के लाइसेंस राज काल में देखा गया, जिसने प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति को बाधित किया।

- ऐसी नीतियों में संलग्न देश: अमेरिका ने "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत भारी टैरिफ लगाया है, जबकि चीन पर अपने व्यापारिक लाभ को बनाए रखने के लिए मुद्रा हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है।

- भारत का दृष्टिकोण: भारत ने भी पड़ोसी को भिखारी बनाने जैसी नीति अपनाई है, जैसे कि भू-राजनीतिक तनाव के बाद आयात पर शुल्क बढ़ाना और चीनी निवेश को विनियमित करना।

निष्कर्ष में, जबकि पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीतियाँ कुछ देशों के लिए अल्पकालिक आर्थिक राहत प्रदान कर सकती हैं, वे वैश्विक व्यापार स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं और व्यापक आर्थिक परिणामों को जन्म दे सकती हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण जो संरक्षणवाद को खुले व्यापार प्रथाओं के साथ जोड़ता है, वह सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव बढ़ा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया, जिससे उत्तरी अमेरिकी व्यापार संघर्ष अस्थायी रूप से रुक गया। हालांकि, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, चीन ने Google पर अविश्वास उल्लंघन के लिए जांच करके और अमेरिकी कोयला, एलएनजी, तेल और कृषि उपकरणों पर नए टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, ट्रम्प ने सुझाव दिया कि कथित व्यापार असंतुलन के कारण यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे व्यापक वैश्विक व्यापार संघर्ष के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं, विशेष रूप से भारत सहित व्यवसायों और व्यापार साझेदारी को प्रभावित कर रहा है।

- चीन के साथ ट्रम्प का व्यापार युद्ध उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप जवाबी कार्रवाई की गई और पहले चरण का समझौता हुआ।

- चीन पर अमेरिकी टैरिफ के कारण उत्पन्न व्यापार विचलन से भारत एक महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में उभरा है।

- उच्च टैरिफ का अमेरिकी उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है, इससे घरेलू लागत में वृद्धि हो सकती है तथा मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- चीन के साथ ट्रम्प का व्यापार युद्ध: अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने एक व्यापार युद्ध शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप जवाबी टैरिफ और 15 जनवरी, 2020 को चरण एक सौदा हुआ। इस सौदे का उद्देश्य संरचनात्मक सुधार और चीन द्वारा खरीद में वृद्धि करना था, हालांकि बाद के विश्लेषणों से संकेत मिला कि चीन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा।

- भारत पर प्रभाव: चीनी वस्तुओं पर टैरिफ ने भारत के लिए अमेरिका को अपने निर्यात को बढ़ाने के अवसर खोले हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, जहां 2017 के बाद से अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि देखी गई है।

- अमेरिकी मुद्रास्फीति प्रभाव: टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ने की उम्मीद है, जो संभवतः प्रति परिवार 1,200 डॉलर प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है, साथ ही अमेरिकी निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होगी।

- ऑटोमोटिव उद्योग पर प्रभाव: मैक्सिको और कनाडा से आने वाले पार्ट्स पर टैरिफ के कारण अमेरिकी निर्मित कारों की उत्पादन लागत बढ़ रही है, जिसके कारण उपभोक्ता उन देशों से आयात करना पसंद कर रहे हैं, जो टैरिफ से प्रभावित नहीं हैं।

- वृद्धि का जोखिम: यदि अमेरिकी उपभोक्ता सस्ती विदेशी कारों की ओर रुख करते हैं, तो इससे आयात पर अमेरिकी टैरिफ और बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध बढ़ सकता है।

कुल मिलाकर, वर्तमान व्यापार तनाव और टैरिफ न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश करते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता के लिए अवसर और बाधाएं भी प्रस्तुत करते हैं, विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए जो इन बदलावों के बीच अपने बाजार हिस्से का विस्तार करना चाहते हैं।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अमेरिका आव्रजन तनाव: निर्वासन, कूटनीति और चुनौतियाँ

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों और अमेरिका में भारतीय नागरिकों के कल्याण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

- अमेरिका ने आव्रजन संबंधी अपने प्रवर्तन को और अधिक तीव्र कर दिया है, विशेष रूप से अवैध भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया है।

- भारत ने निर्वासित व्यक्तियों को उनकी राष्ट्रीयता सत्यापित करने के आधार पर स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।

- प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा आव्रजन चर्चाओं और राजनयिक संबंधों पर केंद्रित होगी।

अतिरिक्त विवरण

- सामूहिक निर्वासन: ट्रम्प प्रशासन ने अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के प्रयासों को बढ़ा दिया है, वर्तमान में 20,407 अवैध अप्रवासी भारतीय जांच के दायरे में हैं तथा 17,940 को अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों से अंतिम निष्कासन आदेश का सामना करना पड़ रहा है।

- नवीनतम घटनाक्रम: हाल ही में, सी-17 जैसे सैन्य विमानों का उपयोग भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए किया गया है, जिनमें टेक्सास के 205 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुजरात और पंजाब के लोग शामिल हैं।

- आव्रजन नीति में परिवर्तन: ट्रम्प प्रशासन ने अवैध आव्रजन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, तथा सख्त उपायों को लागू किया है, जिसमें निर्वासन रणनीतियों को बढ़ाना तथा पिछले प्रशासन के तहत स्थापित कानूनी सुरक्षा को समाप्त करना शामिल है।

- भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया: भारत ने निर्वासन पर अपना रुख व्यक्त किया है, राष्ट्रीयता सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया है तथा छात्रों और पेशेवरों के लिए कानूनी प्रवासन मार्गों पर संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है।

वर्तमान में जारी आव्रजन तनाव आव्रजन कानूनों को लागू करने और राजनयिक संबंधों को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है, जिसमें दोनों देश बड़े समुदायों को प्रभावित करने वाली प्रवासन नीतियों की जटिलताओं से निपट रहे हैं।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-इंडोनेशिया संबंध वैश्विक संबंधों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की हाल की यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के बीच महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी को उजागर किया है। इस यात्रा ने न केवल उनके मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया बल्कि आर्थिक और सुरक्षा मामलों में उनके साझा इतिहास और सहयोग पर भी जोर दिया, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है।

- भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध स्वतंत्रता के लिए उनके साझा संघर्षों में निहित हैं।

- आर्थिक सहयोग और व्यापार उनके द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तथा व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की महत्वाकांक्षा भी है।

- विभिन्न समझौतों के माध्यम से सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया गया है, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा में।

- दोनों देश वैश्विक भूराजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक आधार: ये संबंध 20वीं सदी के स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े हैं, जिसमें भारत को 1947 में तथा इंडोनेशिया को 1945 में स्वतंत्रता मिली, तथा 1949 में इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।

- प्रतीकात्मक संकेत: 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित करने से औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई।

- आर्थिक संभावना: द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग 30 बिलियन डॉलर है, तथा अगले दशक में इस आंकड़े को चार गुना बढ़ाने का लक्ष्य है, जिसमें ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- सुरक्षा सहयोग: 2018 व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने रक्षा संबंधों को बढ़ाया है, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने में।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत और इंडोनेशिया के बीच 76 वर्षों से चली आ रही स्थायी साझेदारी व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से विकसित होती जा रही है। उनका सहयोग न केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बल्कि अधिक स्थिर और टिकाऊ वैश्विक वातावरण में योगदान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

ज्ञान भारतम मिशन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

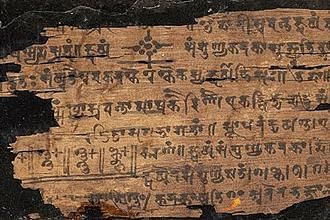

केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है, जो भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है।

- ज्ञानभारतम मिशन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो पांडुलिपि विरासत के संरक्षण पर केंद्रित है।

- मिशन का लक्ष्य प्राचीन ग्रंथों के व्यवस्थित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करना है।

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (एनएमएम) को पुनर्जीवित और विस्तारित करना है, जिसकी स्थापना मूलतः 2003 में की गई थी।

- यह मिशन एनएमएम के समक्ष पहले से मौजूद चुनौतियों का समाधान करता है, जिसमें अपर्याप्त वित्तपोषण और संरचनात्मक मुद्दे शामिल हैं।

- यह पहल भारत के व्यापक सांस्कृतिक संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप है।

- इस मिशन से भारत की समृद्ध पाठ्य और बौद्धिक विरासत के लिए एक केंद्रीकृत भंडार बनाने की उम्मीद है।

अतिरिक्त विवरण

- सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण: मिशन विभिन्न संस्थाओं और निजी संग्रहों में पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण करेगा।

- डिजिटलीकरण: इस पहल से दुर्लभ ग्रंथों का डिजिटलीकरण होगा, जिससे अनुसंधान और संरक्षण में सुविधा होगी।

- संरक्षण तकनीकें: यह आधुनिक संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके नाजुक पांडुलिपियों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करेगा।

- बजट आवंटन: इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए एनएमएम के लिए धनराशि 3.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई है।

- डिजिटल संरक्षण: यह परियोजना पांडुलिपियों तक आसान पहुंच के लिए एआई-संचालित संग्रहण, मेटाडेटा टैगिंग और अनुवाद उपकरणों का उपयोग करेगी।

ज्ञानभारतम मिशन भारत की पाण्डुलिपि विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्राचीन ग्रंथों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजित किया जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका का WHO से बाहर होना: वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देने का मौका

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में बाहर होने से वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए WHO का समर्थन करने और वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे को फिर से परिभाषित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता था, जो इसके बजट का लगभग 18% प्रदान करता था, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भविष्य के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।

- अमेरिका के हटने से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल खतरे में पड़ सकती है, विशेष रूप से तपेदिक, एचआईवी/एड्स और महामारी से निपटने की तैयारियों से संबंधित पहल।

- इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को प्रभावी ढंग से समन्वित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

- अमेरिकी नेतृत्व की अनुपस्थिति से शक्ति शून्यता पैदा हो सकती है, जिससे अन्य देशों, विशेषकर चीन को डब्ल्यूएचओ के भीतर अधिक प्रभाव डालने का मौका मिल सकता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिलने वाली धनराशि में कमी के कारण निम्न आय वाले देशों पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य असमानताएं और अधिक बढ़ सकती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- फंडिंग और कार्यक्रमों में व्यवधान: अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सालाना लगभग 1 बिलियन डॉलर का योगदान देता है, जो टीकाकरण और रोग नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। इस वापसी से एचआईवी/एड्स और पोलियो उन्मूलन जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों में रुकावट आने की संभावना है।

- कमजोर वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया: अमेरिकी समर्थन के बिना, स्वास्थ्य संकटों पर प्रतिक्रिया देने की डब्ल्यूएचओ की क्षमता काफी कम हो जाएगी, जिससे प्रकोप-प्रवण क्षेत्रों में रोग निगरानी और आपातकालीन परिचालन प्रभावित होगा।

- वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व पर प्रभाव: अमेरिका की भागीदारी की कमी से अन्य देशों, विशेष रूप से चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग की गतिशीलता बदल सकती है।

- निम्न आय वाले देशों के लिए परिणाम: निम्न आय वाले देशों के समुदाय आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए WHO पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अमेरिका के हटने से वैश्विक स्वास्थ्य पहलों को प्राथमिकता न मिलने का संकेत मिलता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ और भी बदतर हो जाती हैं।

अमेरिका के बाहर निकलने के मद्देनजर, WHO को फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने, जवाबदेही को मजबूत करने और शासन प्रथाओं में सुधार जैसे सुधारों की तलाश करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत के पास WHO के भीतर अपनी नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने, घरेलू स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं को बढ़ावा देने और साझा स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग करने का एक अनूठा अवसर है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करना - सुधार की आवश्यकता

स्रोत: फोर्ब्स

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण परमाणु अधिनियमों (परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और सीएलएनडीए, 2010) में संशोधन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है। यह सुधार समयानुकूल है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा में वैश्विक रुचि के पुनरुत्थान के साथ मेल खाता है।

- भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8,200 मेगावाट पर स्थिर है, जो चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में देखी गई वृद्धि से काफी कम है।

- वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित वर्तमान लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक पहुंचाना है, जिसके लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता है।

- चुनौतियों में ऐतिहासिक बाधाएं, नियामक मुद्दे और परमाणु ऊर्जा विकास में निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी): 1970 में लागू की गई इस संधि के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे भारत को परमाणु क्षमता वाले देशों की तुलना में नुकसान की स्थिति में रहना पड़ा।

- सीएलएनडीए, 2010 का प्रभाव: इस अधिनियम ने परमाणु दुर्घटनाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदायी बनाकर विदेशी और निजी निवेश में बाधा उत्पन्न की है, जो वैश्विक मानदंडों से अलग है।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संरचनात्मक मुद्दों ने परमाणु ऊर्जा विकास पर सरकारी एकाधिकार पैदा कर दिया है, जिससे निजी निवेश और नवाचार सीमित हो गए हैं।

- अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से प्राप्त सबक यह दर्शाते हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने से परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जैसा कि टाटा और गोदरेज जैसी कंपनियों के मामले में देखा गया है।

निष्कर्ष रूप में, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सीएलएनडीए में संशोधन भारत की परमाणु क्षमता को उजागर करने के लिए आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और निवेश-अनुकूल दायित्व कानून स्थापित करना 2047 तक भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कदम हैं। एक परिवर्तित परमाणु क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने और इसके हरित परिवर्तन में योगदान करने के लिए तैयार है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

बजट 2025-26 में औद्योगिक वस्तुओं पर 7 सीमा शुल्क हटाए गए

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक वस्तुओं के लिए 7 सीमा शुल्क दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित प्रवृत्ति को जारी रखता है। इस समायोजन से टैरिफ दरों की कुल संख्या घटकर मात्र 8 रह जाएगी, जिसमें एक शून्य दर भी शामिल है, जिससे सीमा शुल्क संरचना अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित हो जाएगी।

- 7 सीमा शुल्क दरों को हटाने का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रणाली को सरल बनाना है।

- यह परिवर्तन बजट 2023-24 में किए गए समान समायोजनों के अनुरूप है।

- केवल 8 टैरिफ दरें रहेंगी, जिससे सीमा शुल्क में स्पष्टता बढ़ेगी।

सीमा शुल्क क्या है?

- सीमा शुल्क: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते समय माल पर लगाया जाने वाला कर, जो उनकी आवाजाही को नियंत्रित करता है।

- यह शुल्क आयात और निर्यात को नियंत्रित करके देश की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है।

- यह अवैध व्यापार को रोकता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, तथा सरकारी राजस्व भी उत्पन्न करता है।

कानूनी ढांचा

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 भारत में सीमा शुल्क को परिभाषित और विनियमित करता है।

- वित्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) सीमा शुल्क की देखरेख करता है।

भारत में सीमा शुल्क के प्रकार

- मूल सीमा शुल्क (बीसीडी): आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है (0-100%)।

- प्रतिपूरक शुल्क (सी.वी.डी.): विदेशी सब्सिडी (0-12%) को संतुलित करने के लिए लगाया जाता है।

- सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस): कल्याणकारी परियोजनाओं के समर्थन हेतु 10% अधिभार।

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी: अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए बाजार मूल्य से कम पर बेची गई वस्तुओं पर लगाया जाता है।

- क्षतिपूर्ति उपकर: तम्बाकू और प्रदूषण पैदा करने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है।

- एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी): आयात पर 5%, 12%, 18% या 28% की दर से लगाया जाता है।

- सुरक्षा शुल्क: यह शुल्क तब लगाया जाता है जब अत्यधिक आयात से घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचता है।

- सीमा शुल्क हैंडलिंग शुल्क: सीमा शुल्क प्रसंस्करण के लिए 1% शुल्क।

सीमा शुल्क गणना

सीमा शुल्क की गणना कई कारकों के आधार पर की जाती है, जिनमें शामिल हैं:

- उत्पाद मूल्य

- उत्पत्ति और संरचना

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते

सीमा शुल्क दरों में प्रमुख बदलावों की घोषणा

- टैरिफ दरें 15 से घटाकर 8 कर दी गई हैं।

- 82 मदों पर सामाजिक कल्याण अधिभार हटा दिया गया।

- 36 नई जीवनरक्षक दवाओं को शुल्क से छूट दी गई है, तथा छह अन्य दवाओं पर 5% शुल्क लगाया गया है।

- 35 ईवी बैटरी पूंजीगत वस्तुओं, 28 मोबाइल बैटरी वस्तुओं तथा कोबाल्ट और लिथियम जैसे प्रमुख खनिजों पर पूर्ण बीसीडी छूट।

- जहाज निर्माण सामग्री के लिए 10 वर्ष की शुल्क छूट शुरू की गई है।

- ईथरनेट स्विच पर शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

- क्रस्ट चमड़े पर 20% निर्यात शुल्क हटा दिया गया है, तथा हस्तशिल्प निर्यात की समय-सीमा एक वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

- समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट पर शुल्क 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- सीमा शुल्क आकलन अब 2 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है, तथा आयातक को मासिक के बजाय तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग करनी होगी।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था को व्यापार युद्ध के प्रभाव से कैसे बचा रहा है?

- डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए रूस, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों के साथ रुपया आधारित व्यापार समझौते करना।

- अर्धचालक, दुर्लभ मृदा धातु और कच्चे तेल जैसे आवश्यक आयातों का भण्डारण करना।

- विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के माध्यम से चीन से स्थानांतरित होने वाली कंपनियों को आकर्षित करना ।

- कागज रहित सीमा शुल्क निकासी को लागू करना तथा सुचारू व्यापार के लिए एआई-संचालित व्यापार निगरानी और ब्लॉकचेन प्रलेखन का उपयोग करना।

- जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) और सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (एससीआरआई) जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक व्यापार गठबंधनों को मजबूत करना ।

पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[2018] निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. पिछले पांच वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक है।

- 2. सरकार विशेष मामले के रूप में सभी आयातित खाद्य तेलों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (ए) केवल 1

- (बी) केवल 2

- (ग) 1 व 2 दोनों

- (घ) न तो 1 न ही 2

यह सारांश बजट 2025-26 में उल्लिखित सीमा शुल्क में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देना है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 5th February 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की मंजूरी का क्या महत्व है? |  |

| 2. भारत में कैंसर देखभाल की वित्तीय विषाक्तता का क्या अर्थ है? |  |

| 3. गर्भ-इनि: भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का क्या उद्देश्य है? |  |

| 4. अमेरिका-चीन व्यापार तनाव का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? |  |

| 5. भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? |  |