UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 9th October 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

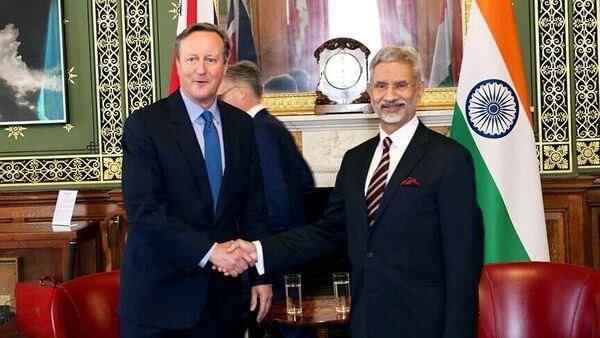

भारत-यू.के. संबंधों के लिए एक Anchor, उनकी आर्थिक साझेदारी

क्यों खबर में?

क्यों खबर में?

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंध वर्तमान में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव कर रहे हैं, जब जुलाई 2025 में सम्पूर्ण आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच मुंबई में हाल ही में हुई बैठक द्वारा ठोस किया गया, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने के लिए एक समर्पित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच है।

मुख्य बिंदु

- CETA का उद्देश्य 2030 तक भारत और यू.के. के बीच व्यापार को दोगुना करना है।

- यह दोनों देशों के लिए प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले टैरिफ में कटौती पेश करता है।

- आर्थिक संबंधों के अलावा रणनीतिक सहयोग स्थापित किया जा रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी और रक्षा शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- CETA: एक व्यापक ढांचा जो व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें भारत के लिए वस्त्र, कृषि और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलता है, जबकि यू.के. को स्कॉच व्हिस्की और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर कम शुल्क का लाभ मिलता है।

- डबल योगदान सम्मेलन (DCC): यह समझौता यू.के. में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान को समाप्त करता है।

- विजन 2035 रोड मैप: रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोगी लक्ष्यों को रेखांकित करता है।

- प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI): संवेदनशील प्रौद्योगिकियों, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल हैं, में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर का हालिया दौरा भारत-यू.के. संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो स्थायी विकास के लिए साझा दृष्टि पर जोर देता है। यह साझेदारी केवल आर्थिक सहयोग से अधिक है; यह एक मजबूत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे दोनों देश भविष्य की प्रौद्योगिकी में सह-आर्किटेक्ट बन जाते हैं।

GS1/भूगोल

दमोदर नदी के बारे में प्रमुख तथ्य

समाचार में क्यों?

हाल ही में, एक 65 वर्षीय महिला को दमोडर नदी द्वारा बहाए जाने के बाद लगभग 45 किमी नीचे पश्चिम बंगाल में बचाया गया, जो नदी के संभावित खतरों को उजागर करता है।

- दमोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के माध्यम से बहती है, जो गंगा नदी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- इसे अक्सर "बंगाल का दुख" कहा जाता है, इसके विनाशकारी बाढ़ के इतिहास के कारण।

- स्रोत: यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर की पलामू पहाड़ियों से निकलती है।

- मार्ग: यह छोटा नागपुर पठार के माध्यम से दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है, जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, और अंततः पश्चिम बंगाल के मैदानों में पहुँचती है।

- यह नदी कोलकाता से 48 किमी दूर श्यामपुर में हुगली नदी से मिलती है।

- कुल लंबाई: दमोडर नदी की कुल लंबाई 592 किमी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 25,820 वर्ग किमी है।

- उपनदियाँ: प्रमुख उपनदियों में बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, बोकारो नदी, साली नदी, घारी नदी, गुआइया नदी, खड़िया नदी, और भेरा नदी शामिल हैं।

- दमोदर घाटी परियोजना: यह पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल और बिहार को जल विद्युत शक्ति प्रदान करना और बाढ़ों को रोकना है। इसे जुलाई 1948 में स्थापित दमोडर घाटी निगम (DVC) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

दमोदर नदी न केवल अपनी पारिस्थितिकी और भौगोलिक महत्व के लिए आवश्यक है, बल्कि यह बाढ़ के संदर्भ में चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है, जिसके लिए इसके प्रभावों को कम करने के लिए निरंतर प्रबंधन और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की आवश्यकता है।

GS2/राजनीति

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण: 84 वर्षों की सेवा का जश्न

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया, क्योंकि यह अपने 84वें वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। यह मान्यता न्यायाधिकरण के भारत के न्याय वितरण प्रणाली में आवश्यक योगदान को उजागर करती है।

- ITAT एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जिसे जनवरी 1941 में स्थापित किया गया था।

- यह प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अंतर्गत अपीलों को संभालने में विशेषज्ञता रखता है।

- वर्तमान में, यह भारत के 27 शहरों में 63 बेंचों के साथ कार्यरत है।

- स्थापना: ITAT की स्थापना 1941 में हुई थी, जिसमें प्रारंभिक रूप से दिल्ली, कोलकाता (कलकत्ता) और मुंबई (बॉम्बे) में तीन बेंचों में छह सदस्यों का गठन किया गया था।

- नोडल मंत्रालय: यह कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- संरचना: ITAT की एक बेंच की अध्यक्षता ITAT के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होते हैं। कुछ मामलों में, विशेष बेंचों का गठन किया जा सकता है जिसमें तीन या अधिक सदस्य होते हैं ताकि विशिष्ट आयकर अपीलों को संबोधित किया जा सके।

- कार्य: ITAT आयकर अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपीलें सुनता है और 1961 के आयकर अधिनियम के अंतर्गत मामलों का निर्णय करता है। यह कर विवादों में अंतिम तथ्य निर्धारण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ITAT कर अपीलों के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के बाद दूसरा मंच है।

- अधिकार क्षेत्र: ITAT क्षेत्रीय उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है और इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है, यह उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है।

- अपील दायर करना: जो करदाता आकलन आदेशों या आयकर अधिकारियों द्वारा किए गए अन्य निर्णयों से असंतुष्ट हैं, वे ITAT में अपील दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकता है। ITAT द्वारा किए गए निर्णय अंतिम होते हैं, आगे की अपील उच्च न्यायालय में केवल तभी की जा सकती है जब एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठता है।

ITAT कर निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करता है कि आयकर विवादों में न्याय प्रदान किया जाए।

नियंत्रित पूर्व-अपराध ढांचे का खतरा

भारत में निरोधक निरोध (preventive detention) का मुद्दा नागरिक स्वतंत्रताओं और राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाता है। मूल रूप से इसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में रखा गया था, लेकिन यह मौलिक अधिकारों के लिए एक लगातार खतरा बन गया है।

- निरोधक निरोध भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है।

- हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि निरोधक निरोध असाधारण होना चाहिए और इसे कठोर जांच के अधीन होना चाहिए।

- राज्य के कानून अक्सर निरोधक निरोध का दुरुपयोग करते हैं, जिससे संवैधानिक सुरक्षा कमजोर होती है।

- निरोधक निरोध की ऐतिहासिक जड़ें उपनिवेशीय नियमों में हैं, जो लोकतांत्रिक ढांचे में इसकी वैधता के बारे में चिंताएँ उठाती हैं।

- निरोधक निरोध: एक कानूनी ढांचा जो राज्य को बिना परीक्षण के व्यक्तियों को निरोध करने की अनुमति देता है, अक्सर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के कारण उचित ठहराया जाता है।

- न्यायिक सतर्कता: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार निरोधक निरोध पर कठोर जांच की आवश्यकता को उजागर किया है, इसे मानक आपराधिक प्रक्रियाओं से अलग करते हुए।

- ऐतिहासिक संदर्भ: निरोधक निरोध की उत्पत्ति उपनिवेशीय कानूनों से होती है, जो असहमति को दबाने के लिए बनाए गए थे, जो आधुनिक भारत में उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हैं।

- संवैधानिक निहितार्थ: निरोधक निरोध को अन्य मौलिक अधिकारों से अलग करने से एक "संवैधानिक बर्मुडा त्रिकोण" बनता है जहाँ अधिकारों को आसानी से दरकिनार किया जा सकता है।

- भविष्य की संभावनाएँ: सुधार आवश्यक हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निरोधक निरोध केवल गंभीर मामलों में लागू हो, साथ ही मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा भी हो।

भारत में निरोधक निरोध से संबंधित चल रही चुनौतियाँ एक मौलिक विरोधाभास को उजागर करती हैं: एक ऐसा उपाय जिसे व्यवस्था की रक्षा के लिए बनाया गया था, वह अक्सर न्याय को कमजोर करता है। इस मुद्दे के ऐतिहासिक, न्यायिक, और राजनीतिक आयाम यह दर्शाते हैं कि निरोधक निरोध के कार्यान्वयन की सावधानीपूर्वक पुनः जांच की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह संवैधानिक लोकतंत्र में निहित निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

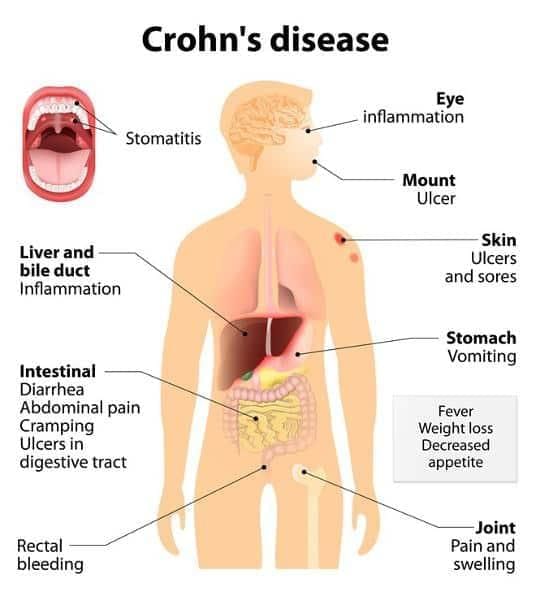

क्रोहन रोग क्या है?

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

हालिया अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (UPFs) से भरपूर आहार आंतों की सूजन को बढ़ा सकता है और क्रोहन रोग से पीड़ित व्यक्तियों में बीमारी के बढ़ने की संभावना को बढ़ा सकता है।

- क्रोहन रोग एक प्रकार की पुरानी सूजन आंत्र बीमारी (IBD) है।

- यह स्थिति मुख्य रूप से छोटी आंत और बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग को प्रभावित करती है।

- इसके लक्षण काफी भिन्न हो सकते हैं और इनमें दस्त, पेट का दर्द, और वजन घटना शामिल हो सकता है।

- इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन उपचार लक्षणों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं और पूर्ण रेमिशन (remission) ला सकते हैं।

- क्रोहन रोग: यह एक पुरानी स्थिति है जो पाचन तंत्र में सूजन और जलन की विशेषता है, जिससे दर्द और गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं।

- यह सूजन आंतों के ऊतकों की गहरी परतों में भी फैल सकती है, जिससे यह दर्दनाक और अशक्त बनाने वाली हो जाती है।

- यह सामान्यतः 20 से 29 वर्ष के व्यक्तियों में सबसे अधिकdiagnosed होती है, इसका सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, हालांकि आनुवांशिक और प्रतिरक्षा कारकों के साथ-साथ माइक्रोबायोम (microbiome) भी इसमें शामिल माने जाते हैं।

- हालांकि इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है, विभिन्न उपचार उपलब्ध हैं जो प्रभावी रूप से लक्षणों का प्रबंधन कर सकते हैं और दीर्घकालिक उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं।

उचित उपचार के साथ, कई क्रोहन रोग से पीड़ित व्यक्ति इस स्थिति की चुनौतियों के बावजूद पूर्ण जीवन जी सकते हैं।

GS3/अर्थव्यवस्था

भारत में श्रमिक अधिकारों का ह्रास

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

भारत में कई घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं ने श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा मानकों के ह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ उठाई हैं। हाल के नीतिगत परिवर्तनों के मद्देनज़र, जिन्होंने नए श्रम संहिताओं के तहत श्रम सुरक्षा को कमजोर किया है, यह मुद्दा विशेष रूप से प्रासंगिक है।

- औद्योगिक दुर्घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि ने भारत में श्रमिकों को सामना करने वाले खतरों को उजागर किया है।

- 1990 के दशक से नीतियों में बदलाव ने धीरे-धीरे श्रमिक अधिकारों को कमजोर किया है, सुरक्षा के बजाय लचीलापन को प्राथमिकता दी जा रही है।

- 20वीं शताब्दी में स्थापित ऐतिहासिक श्रम सुरक्षा नए ढांचों द्वारा बढ़ती हुई कमजोर हो रही है।

- हाल की दुर्घटनाएँ: सिगाची इंडस्ट्रीज के रासायनिक विस्फोट (जून 2025), गोकुलेश आतिशबाज़ी विस्फोट (जुलाई 2025), और एननोर थर्मल पावर स्टेशन की गिरावट (सितंबर 2025) जैसे महत्वपूर्ण घटनाएँ भारतीय कार्यस्थलों में सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को रेखांकित करती हैं।

- दुर्घटनाओं के कारण: कई कार्यस्थल दुर्घटनाएँ प्रबंधकीय लापरवाही के कारण होती हैं, जिसमें पुरानी मशीनरी, रखरखाव की कमी और श्रमिक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता शामिल हैं, जो अक्सर लागत में कटौती के उपायों द्वारा बढ़ जाती हैं।

- ऐतिहासिक संदर्भ: बेहतर श्रम सुरक्षा की ओर भारत की यात्रा 1881 के कारखाना अधिनियम से शुरू हुई, जो 1948 के कारखाना अधिनियम और इसके बाद के संशोधनों के माध्यम से विकसित हुई। हालाँकि, इन कानूनों का प्रवर्तन कमजोर रहा है।

- नई नीतिगत ढांचा: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (OSHWC) संहिता, 2020 का परिचय एक ऐसा बदलाव है जो कार्यस्थल की सुरक्षा को वैधानिक अधिकार से केवल कार्यकारी विवेक में बदल सकता है।

- कमजोर सुरक्षा के परिणाम: सुरक्षा मानकों का ह्रास न केवल श्रमिकों की जान को खतरे में डालता है बल्कि उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। अनुसंधान से पता चलता है कि सुरक्षित कार्यस्थल उच्च दक्षता और नौकरी की संतोषजनकता से जुड़े होते हैं।

- कार्यवाही की आवश्यकता: श्रमिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में बहाल करने, निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने, और सुरक्षा उल्लंघनों के लिए दंड सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि श्रमिकों की प्रभावी सुरक्षा हो सके।

अंत में, भारत के लिए आगे का रास्ता औद्योगिक विकास को श्रमिकों की गरिमा और सुरक्षा के साथ संतुलित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। श्रमिक अधिकारों पर नवीनीकरण और सुरक्षा नियमों के कठोर प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना एक स्थायी और समान कार्यस्थल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक होगा।

GS2/शासन

केंद्र ने श्रम नीति का मसौदा पेश किया

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति का मसौदा पेश किया है, जिसे श्रम शक्ति नीति 2025 के रूप में जाना जाता है। यह पहल भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ समन्वयित है और यह नियमों से सुविधा की ओर संक्रमण का प्रतीक है, जिससे मंत्रालय की भूमिका को "रोजगार facilitator" के रूप में पुनः स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रौद्योगिकी-आधारित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

- यह मसौदा नीति सरकार के 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के दृष्टिकोण का हिस्सा है।

- यह श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर जोर देता है, जो डेटा-आधारित प्रणालियों के माध्यम से है।

- इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, और महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS): यह प्लेटफार्म भारत के लिए रोजगार की डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद के रूप में envisioned है, जो AI-सक्षम नौकरी मिलान, प्रमाणन सत्यापन, और कौशल मानचित्रण जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

- एकीकृत श्रम ढांचा: नीति में प्रमुख राष्ट्रीय डेटाबेस (EPFO, ESIC, e-Shram, और NCS) के एकीकरण का प्रस्ताव है, ताकि एक समेकित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके जो वास्तविक समय की जानकारी और नीति समन्वय प्रदान करता है।

- श्रम कानून सुधारों का समर्थन: नीति हाल में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के चार सरलित कोड में समेकन का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा और अनुपालन में सुधार करना है।

- मार्गदर्शक सिद्धांत: नीति श्रम की गरिमा, सार्वभौमिक समावेशन, और डेटा-आधारित शासन जैसे सिद्धांतों पर आधारित है।

- रणनीतिक प्राथमिकताएँ: भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार एक सक्षम और लचीला कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए सात रणनीतिक प्राथमिकताएँ पहचानी गई हैं।

यह मसौदा नीति एक समावेशी श्रम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखती है, जो श्रमिक कल्याण और उद्यम विकास पर केंद्रित है, जिसके अपेक्षित परिणामों में सार्वभौमिक श्रमिक पंजीकरण, महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि, और अनौपचारिक रोजगार में कमी शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-शहर (GIFT City) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में एक विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) का उद्घाटन किया। यह पहल विदेशी मुद्रा लेनदेन को सरल बनाने और भारत में वित्तीय संचालन की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से है।

- FCSS भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कार्य करता है।

- इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिकृत किया गया है।

- इस प्रणाली का उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेनदेन को स्थानीय स्तर पर निपटाना है, पारंपरिक संवाददाता बैंकिंग मार्गों को दरकिनार करते हुए।

- प्रारंभ में, यह अमेरिकी डॉलर में लेनदेन का समर्थन करेगा, भविष्य में अन्य मुद्राओं को शामिल करने की योजना है।

- इस प्रणाली का प्रबंधन CCIL IFSC Limited द्वारा किया जाता है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

- वर्तमान चुनौतियाँ: पारंपरिक रूप से, GIFT IFSC में विदेशी मुद्रा लेनदेन संवाददाता बैंकिंग के माध्यम से संसाधित होते हैं, जिसमें कई नॉस्ट्रो खाते शामिल होते हैं। इससे अक्सर निपटान में 36 से 48 घंटे का विलंब होता है।

- IFSCA: IFSCA एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य IFSC में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। इसका मुख्यालय GIFT City, गांधी नगर, गुजरात में स्थित है।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत से सीमा पार भुगतान की गति, विश्वसनीयता और कानूनी निश्चितता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कनेक्टिविटी में योगदान होगा।

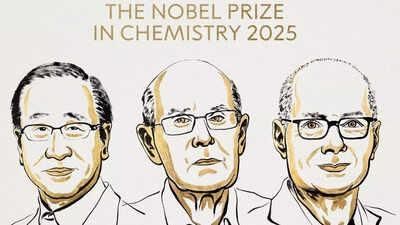

2025 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार: धातु-कार्बनिक ढांचे

खबर में क्यों?

खबर में क्यों?

2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉब्सन, और ओमार यागी को उनके धातु-कार्बनिक ढांचे (MOFs) के विकास में किए गए अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया। ये जटिल आणविक संरचनाएँ विशाल आंतरिक स्थानों का संचालन करती हैं, जो अन्य अणुओं के साथ मेज़बानी, भंडारण या प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं। उनके नवाचारों ने रसायन विज्ञान में क्रांति ला दी है, जिसका ध्यान केवल व्यक्तिगत अणुओं के निर्माण से हटा कर व्यापक तीन-आयामी ढांचे के डिजाइन की ओर चला गया है, जिससे उत्प्रेरक, गैस भंडारण, और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नए मार्ग खोले गए हैं।

- MOFs तीन-आयामी नेटवर्क होते हैं, जो धातु आयनों से बने होते हैं, जो कार्बनिक अणुओं द्वारा जुड़े होते हैं।

- इनमें बड़े, छिद्रयुक्त गुहाएँ होती हैं जो गैसों और तरल पदार्थों के प्रवाह की अनुमति देती हैं, जिससे ये विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बहुपरकारी होते हैं।

- MOFs का निर्माण: एक MOF में, धातु आयन अड्डी के रूप में कार्य करते हैं जबकि कार्बनिक अणु लचीले लिंकर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो ढांचे के गुणों को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।

- MOFs का डिजाइन बुनियादी बंधन सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए बंधते हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा प्रभावित होते हैं।

- ऐतिहासिक योगदान: रिचर्ड रॉब्सन के 1970 और 1980 के दशक में किए गए प्रारंभिक प्रयोगों ने MOFs के लिए आधारभूत कार्य तैयार किया, जबकि सुसुमु किटागावा ने इन संरचनाओं को स्थिर किया, जिससे 1997 में पहला कार्यात्मक तीन-आयामी MOF बना।

- ओमार यागी का 1990 के दशक में किया गया कार्य MOFs को मजबूत सामग्रियों में परिवर्तित कर दिया, जिसमें 1999 में MOF-5 का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर शामिल हैं, जिसने असाधारण स्थिरता और विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र प्रदर्शित किया।

MOFs का महत्व उनके पर्यावरणीय और औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक अनुप्रयोगों में स्पष्ट है। वे प्रभावी ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड को कैद कर सकते हैं, हवा से पानी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसों को भंडारित कर सकते हैं, और दवा वितरण प्रणाली के रूप में कार्य कर सकते हैं। सामूहिक रूप से, ये अनुप्रयोग MOFs की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं कि वे ऊर्जा, पर्यावरण, और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।

PM-KUSUM योजना

संघ सरकार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच के माध्यम से कई अफ्रीकी देशों और द्वीप देशों में PM-KUSUM (प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) कार्यक्रम को बढ़ावा देना है।

- यह योजना 2019 में किसानों के लिए ऊर्जा और जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।

- इसका लक्ष्य मार्च 2026 तक लगभग 34,800 MW की सौर क्षमता जोड़ना है।

- इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित किया जाता है।

- योग्य लाभार्थी:KUSUM योजना विभिन्न समूहों के लिए उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- व्यक्तिगत किसान।

- किसानों के समूह।

- किसान उत्पादक संगठन (FPO)।

- सहकारी समितियाँ।

- जल उपयोग संघ।

- PM-KUSUM योजना के घटक:

- घटक A:बंजर भूमि पर 10,000 MW के विकेन्द्रीकृत ग्रिड-संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट की स्थापना। इसमें शामिल हैं:

- 500 kW से 2 MW तक की क्षमताओं वाले नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट (REPP) की स्थापना।

- उत्पन्न बिजली को स्थानीय DISCOMs द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित tarif पर खरीदा जाएगा।

- परियोजनाएँ उप-स्टेशनों के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित होनी चाहिए।

- घटक B:2 मिलियन स्वतंत्र सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों की स्थापना। यह सक्षम करेगा:

- व्यक्तिगत किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 7.5 HP तक के सौर पंपों के साथ डीजल पंपों को बदलने की अनुमति देगा।

- घटक C:1.5 मिलियन ग्रिड-संबंधित कृषि पंपों का सौरकरण। इससे किसान:

- सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे और अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को पूर्व-निर्धारित tarif पर वापस बेच सकेंगे।

- घटक A:बंजर भूमि पर 10,000 MW के विकेन्द्रीकृत ग्रिड-संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट की स्थापना। इसमें शामिल हैं:

PM-KUSUM योजना न केवल किसानों को ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान करती है।

जाली दवाओं से निपटना - कानून, फोरेंसिक और प्रवर्तन का एकीकरण

भारत, जिसे अक्सर “दुनिया की फार्मेसी” कहा जाता है, वर्तमान में जाली और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के उदय के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है और देश की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। हाल के घटनाक्रमों, जिनमें मिलावटी खांसी की दवाओं से संबंधित मौतें शामिल हैं, ने भारत की दवा नियामक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों में महत्वपूर्ण असफलताओं को उजागर किया है।

- जाली दवाएं फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में घुसपैठ कर रही हैं, जबकि संबंधित मामलों में दोषसिद्धि दर भारत में केवल 5.9% है।

- 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (D&C Act) अंतरराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल अपराधों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आधुनिक प्रावधानों की कमी है।

- सुप्रीम कोर्ट का अशोक कुमार (2020) का फैसला D&C Act के तहत अपराधों के पंजीकरण को केवल ड्रग कंट्रोल अधिकारियों तक सीमित करता है, जिससे प्रवर्तन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस (IPA) द्वारा दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पुलिस को जाली दवा जांचों में शामिल करने की मांग करता है।

- कानूनी और प्रक्रियागत चुनौतियाँ: सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रवर्तन के लिए एक शून्यता उत्पन्न करता है, जिससे जालसाज़ों को चुनौती मुक्त संचालन का अवसर मिलता है।

- नियामक और आपराधिक प्रवर्तन का एकीकरण: ड्रग कंट्रोल विभाग की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और पुलिस की जांच शक्तियों को मिलाने वाला एक मॉडल प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

- फोरेंसिक विज्ञान अभियोजन का एक स्तंभ: वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह में परिवर्तन, जैसे रासायनिक विश्लेषण और डिजिटल पदचिह्न सत्यापन, जालसाज़ों के खिलाफ मामलों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

- संस्थानिक तंत्र: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 बड़े पैमाने पर जाली ऑपरेशनों को संगठित अपराध के रूप में मान्यता देती है, और समन्वित प्रतिक्रियाओं के लिए विशेष जांच टीमों (SITs) के गठन को प्रोत्साहित करती है।

जाली दवा संकट से प्रभावी रूप से निपटने के लिए, यह आवश्यक है कि D&C Act में संशोधन किया जाए ताकि ड्रग कंट्रोल अधिकारियों और पुलिस के बीच संयुक्त क्षेत्राधिकार स्थापित किया जा सके, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर SITs की स्थापना की जा सके, और प्रमुख मामलों में फोरेंसिक विश्लेषण अनिवार्य किया जा सके। संबंधित एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय जांच को सशक्त बनाना प्रतिक्रिया ढांचे को और मजबूत करेगा। अंततः, नियामक सटीकता को मजबूत आपराधिक जांच शक्ति के साथ एकीकृत करना भारत की “दुनिया की फार्मेसी” के रूप में प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि इसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

GS1/इतिहास और संस्कृति

मेर हौ चोंगबा महोत्सव

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

मेर हौ चोंगबा महोत्सव, जो पहाड़ियों और घाटियों के बीच एकता का प्रतीक है, हाल ही में मणिपुर में मनाया गया, जो इसके सांस्कृतिक महत्व और सामुदायिक सद्भाव को उजागर करता है।

- यह महोत्सव हर वर्ष मणिपुर के मेइतेई कैलेंडर के मेर महीने के 15वें चंद्र दिवस को मनाया जाता है।

- इसका ऐतिहासिक संबंध मणिपुर के एक किंवदंती शासक नोंगदा लैरें पखंगबा से जुड़ा हुआ है।

- इस महोत्सव में मणिपुर के शासक द्वारा जनजातीय गांव के मुखियाओं के नेतृत्व में एक अनुष्ठान मार्च होता है।

- महोत्सव के दौरान पारंपरिक अनुष्ठान में मेर थाओमेई थानबा (पारंपरिक अग्नि प्रज्वलन) और मेर येंखोंग तांबा (उपहारों का आदान-प्रदान) शामिल हैं।

- सांस्कृतिक नृत्य और एक भव्य भोज समारोह का हिस्सा हैं, जो विभिन्न जनजातियों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देते हैं।

- यह मणिपुर का एकमात्र महोत्सव है जिसमें सभी स्वदेशी समुदाय भाग लेते हैं, जो एकता और सद्भाव के लिए इसके महत्व को सुदृढ़ करता है।

- ऐतिहासिक महत्व: इस महोत्सव की उत्पत्ति नोंगदा लैरें पखंगबा के युग से जुड़ी मानी जाती है, जो मणिपुरी लोगों की गहरी जड़ों वाली परंपराओं को दर्शाती है।

- अनुष्ठान न केवल सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाते हैं, बल्कि विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच समुदाय और संबंध की भावना को भी बढ़ावा देते हैं।

मेर हौ चोंगबा महोत्सव मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, जो एकता को बढ़ावा देता है और इसके विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का जश्न मनाता है।

|

4 videos|3445 docs|1079 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 9th October 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. भारत और यू.के. के बीच आर्थिक साझेदारी के मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं? |  |

| 2. क्या क्रोहन रोग एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है? |  |

| 3. केंद्र द्वारा पेश की गई श्रम नीति का मसौदा किस उद्देश्य से तैयार किया गया है? |  |

| 4. विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का क्या महत्व है? |  |

| 5. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का इतिहास और इसके कार्य क्या हैं? |  |