UPSC मेन्स उत्तर PYQ 2020: इतिहास पत्र 1 (अनुभाग- A) | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

अनुभाग ‘A’

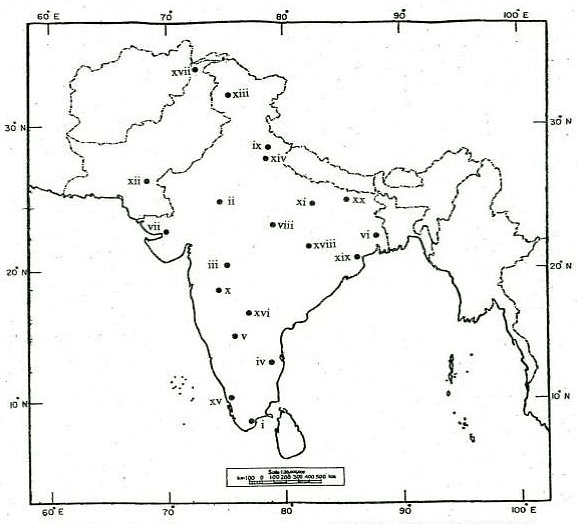

प्रश्न 1: मानचित्र पर चिह्नित निम्नलिखित स्थानों की पहचान करें और प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों का संक्षिप्त नोट लिखें। मानचित्र पर चिह्नित स्थानों के लिए स्थानिक संकेत नीचे क्रमबद्ध दिए गए हैं: (2.5 x 20 = 50)

- (i) प्रागैतिहासिक स्थल।

- (ii) प्रागैतिहासिक कारखाना स्थल।

- (iii) नवपाषाण स्थल।

- (iv) प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा स्थल।

- (v) ताम्रपाषाण स्थल।

- (vi) सिक्का और मुहर के साँचे का स्थल।

- (vii) प्राचीन प्रशासनिक केंद्र।

- (viii) प्राचीन राजनीतिक मुख्यालय।

- (ix) प्राचीन मंदिर स्थल।

- (x) प्रागैतिहासिक और प्रोटोडॉक साइट।

- (xi) प्राचीन राजधानी।

- (xii) शिव मंदिर का स्थान।

- (xiii) विश्व धरोहर केंद्र मंदिर परिसर।

- (xiv) एक शिलालेख स्थल।

- (xv) जैन मंदिर का स्थान।

- (xvi) सबसे बड़ा बौद्ध मठ।

- (xvii) प्राचीन मंदिर परिसर।

- (xviii) सबसे पुरानी मस्जिद का स्थान।

- (xix) शिव को समर्पित मंदिर परिसर।

- (xx) प्राचीन शिक्षा केंद्र।

(i) भीमबेटका: मध्य प्रदेश में एक प्रागैतिहासिक स्थल, जो अपने चट्टान आश्रयों और गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है, जो भारत में मानव जीवन के सबसे प्रारंभिक संकेतों का प्रतिनिधित्व करता है।

(ii) पाटन: महाराष्ट्र में एक प्रागैतिहासिक कारखाना स्थल, जहाँ पत्थर के औजार और अन्य कलाकृतियाँ पाई गई हैं, जो प्रारंभिक मानव गतिविधियों का प्रमाण प्रदान करती हैं।

(iii) बुर्जहोम: जम्मू और कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल, जो अपने गड्ढे निवासों और प्रारंभिक कृषि तथा पशुपालन के प्रमाणों के लिए जाना जाता है।

(iv) कालिबंगन: राजस्थान में एक प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा स्थल, जो अपनी अनूठी ग्रिड-आधारित नगर योजना, जल प्रबंधन प्रणाली, और व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमाणों के लिए जाना जाता है।

(v) आहार: राजस्थान में एक चौलकोलिथिक स्थल, जो अपनी मिट्टी के बर्तन, तांबे के कलाकृतियों, और प्रारंभिक शहरीकरण के सबूतों के लिए जाना जाता है।

(vi) टैक्सिला: पाकिस्तान में सिक्कों और मुहरों के मोल्ड्स का एक स्थल, जो प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन और व्यापार केंद्र था।

(vii) पाटलिपुत्र: बिहार में एक प्राचीन प्रशासनिक केंद्र, जिसने विभिन्न साम्राज्यों, जिसमें मौर्य साम्राज्य भी शामिल है, की राजधानी के रूप में कार्य किया।

(viii) मगध: बिहार में एक प्राचीन राजनीतिक मुख्यालय, जो विभिन्न साम्राज्यों का केंद्र था, जिसमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य शामिल हैं।

(ix) खजुराहो: मध्य प्रदेश में एक प्राचीन मंदिर स्थल, जो अपने भव्य हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो अपने कामुक शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं।

(x) आदिचनल्लूर: तमिलनाडु में एक प्रागैतिहासिक और प्रोटो-इतिहासिक स्थल, जो अपनी urn दफनियों और प्रारंभिक लौह युग की संस्कृति के सबूतों के लिए जाना जाता है।

(xi) हंपी: कर्नाटक में एक प्राचीन राजधानी शहर, जो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था और अपने खंडहरों, मंदिरों, और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है।

(xii) कैलासनाथर मंदिर: तमिलनाडु में एक शिव मंदिर, जो द्रविड़ीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और जटिल शिल्पकला से सुसज्जित है।

(xiii) कोणार्क सूर्य मंदिर: ओडिशा में एक विश्व धरोहर केंद्र, जो सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर परिसर है और इसकी जटिल पत्थर की नक्काशी और वास्तुशिल्प भव्यता के लिए जाना जाता है।

(xiv) जुनागढ़: गुजरात में एक शिलालेख स्थल, जहां अशोक के रॉक एडीक्ट्स पाए जाते हैं, जो मौर्य साम्राज्य और इसके प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

(xv) पलिताना: गुजरात में स्थित जैन मंदिरों का एक स्थान, जो शत्रुंजय पहाड़ियों पर खूबसूरती से नक्काशी किए गए कई मंदिरों के लिए जाना जाता है।

(xvi) नालंदा: प्राचीन भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जो बिहार में स्थित था, जो एक प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र था और जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया।

(xvii) पट्टदकल: कर्नाटक में एक प्राचीन मंदिर परिसर, जो हिंदू और जैन मंदिरों के समूह के लिए जाना जाता है, जो वास्तुकला की शैलियों के मिश्रण को दर्शाता है।

(xviii) चेरामन जुमा मस्जिद: भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक, जो केरल में स्थित है, और माना जाता है कि यह पैगंबर मुहम्मद के जीवनकाल के दौरान बनाई गई थी।

(xix) ब्रिहादेश्वर मंदिर: तमिलनाडु में शिव को समर्पित एक मंदिर परिसर, जो चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसके विशाल आकार और जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है।

(xx) विक्रमशिला: बिहार में एक प्राचीन शिक्षा केंद्र, जो पाल साम्राज्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था और जिसने दुनिया भर से विद्वानों को आकर्षित किया।

प्र. 2. निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) पुराण एक नवीन साहित्यिक श्रेणी थी जो वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने के लिए थी। उदाहरणों के साथ विस्तार करें। (15 अंक)

प्र. 2. निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) पुराण एक नवीन साहित्यिक श्रेणी थी जो वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने के लिए थी। उदाहरणों के साथ विस्तार करें। (15 अंक)

पुराण प्राचीन भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण शैली हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'पुराण' शब्द का अर्थ 'प्राचीन' या 'पुराना' है, और ये ग्रंथ कहानियों, किंवदंतियों, मिथकों, वंशावली और धार्मिक शिक्षाओं का एक विशाल संग्रह हैं, जिन्हें विभिन्न लेखकों द्वारा कई सदियों में संकलित किया गया था। पुराणों को पांचवें वेद के रूप में माना जाता है और इन्हें 18 प्रमुख पुराणों और 18 लघु पुराणों (उपपुराणों) में वर्गीकृत किया गया है।

पुराणों ने वेदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित तरीकों से:

- जटिल वेदिक अनुष्ठानों का सरलकरण: वेदिक धर्म मुख्य रूप से जटिल अनुष्ठानों और बलिदानों पर आधारित था, जिन्हें पुरोहितों द्वारा किया जाता था, और आम लोगों की इन अनुष्ठानों तक सीमित पहुँच थी। पुराणों ने वेदिक अनुष्ठानों को सरल बनाया और इन्हें जनसामान्य के लिए सुलभ किया। उदाहरण के लिए, पुराणों ने पूजाओं और प्रार्थनाओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिन्हें कोई भी, चाहे उनकी जाति या लिंग कुछ भी हो, कर सकता था।

- स्थानीय देवताओं और किंवदंतियों का समावेश: पुराणों ने स्थानीय देवताओं और किंवदंतियों को वेदिक पंथ में शामिल किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय और जनजातीय धार्मिक मान्यताओं को वेदिक धर्म में समाहित करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, भगवान शिव और विष्णु की पूजा, जो मूल रूप से स्थानीय देवता थे, पुराणों के माध्यम से वेदिक धर्म में जोड़ी गई।

- एक सार्वभौमिक धार्मिक कथा का निर्माण: पुराणों ने सृष्टि, संरक्षण और ब्रह्मांड के विनाश की एक सार्वभौमिक कथा प्रदान की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में विविध धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को एकजुट करने में मदद की। पुराणों ने विभिन्न शासक वंशों और वेदिक देवताओं के बीच एक वंशानुगत संबंध भी स्थापित किया, जिसने इन शासकों की वैधता और उनके वेदिक धर्म के प्रति समर्थन को बढ़ाया।

- कहानी कहने के माध्यम से लोकप्रियता: पुराणों ने धार्मिक शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए कहानी कहने का एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया। देवताओं, देवियों और नायकों की कहानियाँ सरल और आकर्षक तरीके से सुनाई गईं, जिससे ये आम लोगों के लिए संबंधित और आकर्षक बन गईं। इससे वेदिक धर्म और मूल्यों का प्रसार जनसामान्य में हुआ।

5. भक्ति और व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव पर जोर: पुराणों ने आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति (Bhakti) और व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव के महत्व पर जोर दिया। अनुष्ठानिक प्रथाओं से व्यक्तिगत भक्ति की ओर यह बदलाव वेदिक धर्म को आम जनता के लिए अधिक आकर्षक और सुलभ बना देता है।

पुराणों के कुछ उदाहरण और उनके वेदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने में योगदान इस प्रकार हैं:

- भागवत पुराण: यह पुराण भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों, विशेष रूप से कृष्ण, को समर्पित है। यह भक्ति (Bhakti) के सिद्धांत पर जोर देता है और कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। भागवत पुराण की कहानियाँ और शिक्षाएँ वेदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने और कृष्ण के culto को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- शिव पुराण: यह पुराण भगवान शिव को समर्पित है और उनके विभिन्न रूपों, किंवदंतियों और मिथकों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसने शिव की पूजा को लोकप्रिय बनाया और विभिन्न शैव संप्रदायों के वेदिक धर्म में एकीकरण में योगदान दिया।

- देवी भागवत पुराण: यह पुराण देवी को समर्पित है और उनके विभिन्न रूपों, किंवदंतियों और मिथकों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसने देवी की पूजा को लोकप्रिय बनाया और विभिन्न शक्ति संप्रदायों के वेदिक धर्म में एकीकरण में योगदान दिया।

- विष्णु पुराण: यह पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके विभिन्न अवतारों, विशेष रूप से राम, का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह धर्म के सिद्धांत पर जोर देता है और विभिन्न शासक वंशों और वेदिक देवताओं के बीच वंशानुक्रमिक संबंध प्रदान करता है।

अंत में, पुराणों ने वेदिक धर्म को लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह आम जनता के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बन गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय और जनजातीय धार्मिक विश्वासों को वेदिक धर्म में एकीकृत करने में मदद की और भारत के उपमहाद्वीप में विविध धार्मिक प्रथाओं को एकीकृत करने वाली एक सार्वभौमिक कथा प्रदान की।

(b) बाद के वेदिक काल के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों पर चर्चा करें। (15 अंक)

बाद के वेदिक काल के बाद शुरू हुआ शहरीकरण प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास था। इस शहरीकरण ने एक मुख्यतः ग्रामीण, कृषि-आधारित समाज से एक अधिक जटिल, शहरी समाज में संक्रमण का संकेत दिया, जिसमें विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक परिवर्तन शामिल थे। इस प्रक्रिया में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे:

- भौगोलिक कारक: गंगा के मैदानों में शहरी केंद्रों का उदय, विशेष रूप से गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन प्रदान करता था। इससे कृषि उत्पादन का अधिशेष उत्पन्न हुआ, जिसने शहरी केंद्रों के विकास का समर्थन किया।

- आर्थिक कारक: इस अवधि के दौरान व्यापार और वाणिज्य का विकास शहरीकरण के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक था। लोहे के औजारों का उपयोग और लोहे की धातुकर्मी की जानकारी ने कृषि उत्पादन और अधिशेष में वृद्धि की। यह अधिशेष फिर शहरी केंद्रों में व्यापार किया गया, जिससे व्यापार नेटवर्क और बाजारों का विकास हुआ। नई व्यापारिक मार्गों की खोज, चाहे वे भूमि पर हों या समुद्री, ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, विचारों, और लोगों के आदान-प्रदान को और सुगम बनाया।

3. राजनीतिक कारक: बड़े क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है, शहरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राज्यों में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली और एक मजबूत सेना थी, जिसने कानून और व्यवस्था बनाए रखने और व्यापार मार्गों की सुरक्षा में मदद की। इन राज्यों की राजधानियाँ, जैसे मगध, कोसल और कुरु, महत्वपूर्ण शहरी केंद्र बन गईं, जो विभिन्न जीवनशैलियों के लोगों को आकर्षित करने लगीं।

4. सामाजिक कारक: शहरी केंद्रों के विकास ने नए सामाजिक वर्गों और पेशेवर समूहों, जैसे व्यापारियों, कारीगरों और शिल्पकारों के उदय को जन्म दिया। इन समूहों ने अपने हितों की रक्षा के लिए गिल्ड और संघ बनाए और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे वैकल्पिक संप्रदायों का उदय शहरी केंद्रों के विकास में सहायक रहा, क्योंकि इन्होंने अनुयायियों और संरक्षकों को आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप मठों, शैक्षिक संस्थानों और तीर्थ स्थलों की स्थापना हुई।

5. सांस्कृतिक कारक: शहरी केंद्रों के विकास ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास को जन्म दिया, जैसे नए कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला का उदय। शासकों, धनी व्यापारियों और धार्मिक संस्थानों द्वारा कला और वास्तुकला का समर्थन शहरी केंद्रों के विकास में और योगदान किया। इस अवधि के प्रसिद्ध शहरी वास्तुशिल्प चमत्कारों में सांची और भरहुत के स्तूप, अजंता और एलोरा की चट्टान-कटी गुफाएँ, और नालंदा और तक्षशिला की विश्वविद्यालयें शामिल हैं।

अंत में, बाद के वेदिक काल के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया विभिन्न आपस में जुड़े कारकों का परिणाम थी, जिनमें भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास शामिल थे। शहरी केंद्रों का उदय प्राचीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था और उपमहाद्वीप के सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव डाला।

(c) उपनिषदों में वर्णित धर्म की प्रकृति और देवताओं की वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। (20 अंक)

ऋग्वेद हिंदू धर्म के चार वेदों में सबसे पुराना और सबसे revered ग्रंथ है, जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया माना जाता है। यह 1,000 से अधिक स्तोत्रों और 10,000 छंदों का संग्रह है जिसे दस पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है जिसे "मंडल" कहा जाता है। ऋग्वेद वेदिक धर्म की नींव रखता है, जो बाद में हिंदू धर्म में विकसित हुआ। धर्म की प्रकृति और देवताओं की वर्गीकरण को ऋग्वेद की सामग्री और विषयों का अध्ययन करके समझा जा सकता है।

ऋग्वेद में धर्म की प्रकृति:

- बहुदेववाद: ऋग्वेद बहुदेववादी धार्मिक विश्वास को दर्शाता है, जिसमें कई देवताओं और देवी-देवियों की पूजा की जाती है। स्तोत्र विभिन्न देवताओं का वर्णन करते हैं और उनका आह्वान करते हैं, प्रत्येक एक प्राकृतिक शक्ति या जीवन के पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। देवताओं को अमर, शक्तिशाली और मानवों के कल्याण और ब्रह्मांड के क्रम के लिए जिम्मेदार माना जाता था।

- अनुष्ठानिक: वेदिक धर्म अत्यधिक अनुष्ठानिक था, जिसमें बलिदानों (यज्ञों) का प्रदर्शन धार्मिक प्रथाओं का केंद्रीय हिस्सा था। ये बलिदान पुजारियों (ब्राह्मणों) द्वारा किए जाते थे, जो स्तोत्र पढ़ते थे और देवताओं को पवित्र अग्नि (आग्नि) में आहूतियाँ अर्पित करते थे। ये अनुष्ठान व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांड की भलाई सुनिश्चित करने के लिए माने जाते थे।

- प्रकृति-केंद्रित: ऋग्वेद का धर्म प्राकृतिक संसार से निकटता से जुड़ा हुआ था। कई स्तोत्र सूर्य, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे विभिन्न प्राकृतिक तत्वों की प्रशंसा करते हैं। देवताओं को अक्सर इन प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ा जाता था, और स्तोत्र उनकी कृपा की कामना करते थे ताकि समृद्धि, प्रजनन और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिल सके।

4. नैतिक और नैतिक मूल्य: ऋग्वेद में ऐसे स्तोत्र भी शामिल हैं जो नैतिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं। इसमें सत्य (Satya), धर्म (Rta) और ब्रह्मांडीय व्यवस्था (Dharma) के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व पर बल दिया गया है। यह उदारता, आतिथ्य और करुणा के गुणों को भी उजागर करता है।

ऋग्वेद में देवताओं का वर्गीकरण:

ऋग्वेद में उल्लिखित देवताओं को तीन श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. आकाशीय देवता: ये देवता आकाश और आकाशीय घटनाओं से संबंधित होते हैं। इनमें शामिल हैं:

(a) इंद्र: इंद्र, जो गरज, बिजली और वर्षा के देवता हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसा प्राप्त करने वाले और पूजे जाने वाले देवता हैं। वह देवताओं के राजा हैं और उन्हें उस राक्षस वृत्र के विनाशक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसने जल को रोक रखा था।

(b) वरुण: वरुण, जो आकाश, जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था (Rta) के देवता हैं, नैतिक कानूनों के रक्षक माने जाते हैं और अक्सर मित्र के साथ पूजे जाते हैं।

(c) सूर्य: सूर्य देवता, सूर्य, दुनिया को प्रकाश और जीवन देने के लिए पूजे जाते हैं। उन्हें अक्सर प्रातः देवी उषा के साथ जोड़ा जाता है।

2. वायुमंडलीय देवता: ये देवता वायुमंडल और मौसम की घटनाओं से संबंधित होते हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) वायु: वायु, जो वायु के देवता हैं, उनकी शक्ति और गति के लिए प्रशंसा की जाती है। उन्हें जीवों में प्राण (Prana) और जीवन शक्ति से भी जोड़ा जाता है।

(ii) पर्जन्य: पर्जन्य, जो वर्षा के देवता हैं, अच्छे वर्षा और भूमि की उर्वरता के लिए पूजे जाते हैं।

(iii) अग्नि: अग्नि, जो अग्नि के देवता हैं, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वह मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ होते हैं, जो बलिदानों की भेंट को देवताओं तक पहुंचाते हैं।

3. स्थलीय देवता: ये देवता पृथ्वी और इसके विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं। इनमें शामिल हैं:

- (i) पृथ्वी: पृथ्वी देवी, पृथ्वी की उर्वरता और प्रचुरता के लिए प्रशंसा प्राप्त करती है। उसे अक्सर आकाश देवता द्यौस के साथ आह्वान किया जाता है।

- (ii) यम: मृत्यु और अधोलोक का देवता, यम को पहले मृत्युशील के रूप में माना जाता है जिसने दूसरों के लिए रास्ता प्रशस्त किया। वह नैतिक निर्णय और परलोक से भी जुड़ा हुआ है।

- (iii) सरस्वती: नदियों और ज्ञान की देवी, सरस्वती का आह्वान अध्ययन, ज्ञान, और जल की जीवनदायिनी विशेषताओं के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष के रूप में, ऋग्वेद प्राचीन भारत में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का एक जटिल और विविध चित्र प्रस्तुत करता है। धर्म की प्रकृति बहुदेववादी, अनुष्ठानिक, प्रकृति-केंद्रित और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित थी। ऋग्वेद में उल्लिखित देवताओं को आकाशीय, वायुमंडलीय, और स्थलीय देवताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो प्राकृतिक दुनिया और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रश्न 3: निम्नलिखित का उत्तर दें: (a) उत्तर भारतीय पोस्ट-मौर्यकाल की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषताओं का मूल्यांकन करें। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? (15 अंक)

प्रश्न 3: निम्नलिखित का उत्तर दें: (a) उत्तर भारतीय पोस्ट-मौर्यकाल की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषताओं का मूल्यांकन करें। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? (15 अंक)

उत्तर भारतीय पोस्ट-मौर्यकाल (लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक) विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव और तीव्र राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों द्वारा चिह्नित था। इस काल में मौर्य वंश का पतन और कई प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तियों, जैसे सुंग, कांव्य, और कुशान साम्राज्यों, के साथ-साथ सतवाहन वंश का उदय हुआ।

पोस्ट-मौर्य उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषताएँ:

- राजनीतिक शक्ति का विखंडन: मौर्य साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप राजनीतिक विखंडन हुआ, जिसमें उत्तर भारत में कई छोटे राज्य और गणराज्य उभर आए। ये क्षेत्रीय शक्तियाँ अक्सर एक-दूसरे के साथ क्षेत्र, संसाधनों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं।

- क्षेत्रीय शक्तियों का उदय: पोस्ट-मौर्य उत्तर भारत में प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों में शुंग वंश, कान्व वंश और कुशान साम्राज्य शामिल थे। शुंग और कान्व ब्राह्मण वंश थे जो मगध क्षेत्र पर शासन करते थे, जबकि कुशानों ने मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैले विशाल साम्राज्य की स्थापना की।

- इंडो-ग्रीक शासन: पोस्ट-मौर्य काल में उत्तर-पश्चिम भारत में इंडो-ग्रीक शासन का विस्तार भी हुआ। इंडो-ग्रीक शासकों, जैसे कि मेनंदर, ने उत्तर भारत में हेलिनिस्टिक कला, वास्तुकला और सिक्के पेश किए।

- विदेशी आक्रमण: पोस्ट-मौर्य काल विदेशी शक्तियों, जैसे कि सका, पहलव और कुशान द्वारा कई आक्रमणों से चिह्नित था। इन आक्रमणों ने भारत और व्यापक विश्व के बीच नए राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना की।

- संस्कृतियों का समन्वय: पोस्ट-मौर्य उत्तर भारत में विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर संपर्क ने कला, वास्तुकला, धर्म, और संस्कृति के अन्य पहलुओं में भारतीय और विदेशी तत्वों का समन्वय किया। उदाहरण के लिए, कुशान काल के दौरान विकसित गांधार कला विद्यालय, भारतीय और हेलिनिस्टिक कलात्मक परंपराओं के मिश्रण के लिए जाना जाता है।

पोस्ट-मौर्य उत्तर भारत के मुख्य स्रोत:

- साहित्यिक स्रोत: पोस्ट-मौर्य युग के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों में पतंजलि के कार्य, जैसे महाभाष्य, और प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार कालिदास के काम शामिल हैं। बौद्ध साहित्य, जैसे दिव्यावदान और मिलिंदपन्हो, भी इस अवधि के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं।

- लेख inscriptions: पोस्ट-मौर्य युग के लेख inscriptions, जैसे खारवेला का हाथीगुम्फा लेख, रुद्रदामन का जुनागढ़ चट्टान लेख, और कुशान शासकों के कई लेख, इस अवधि के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

- न्यूमिस्मैटिक साक्ष्य: पोस्ट-मौर्य युग के सिक्के, जैसे इंडो-ग्रीक शासकों, शक, पह्लव और कुशानों द्वारा जारी किए गए सिक्के, इस अवधि के राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं।

- पुरातात्त्विक साक्ष्य: विभिन्न स्थलों, जैसे सांची, भरहुत, मथुरा, औरTaxila में खुदाई ने पोस्ट-मौर्य उत्तर भारत के लोगों की कला, वास्तुकला, और दैनिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट की है।

निष्कर्ष के रूप में, उत्तर भारत में पोस्ट-मौर्य युग राजनीतिक विखंडन और क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव, साथ ही भारतीय और विदेशी तत्वों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों और अंतःक्रियाओं से परिभाषित था। इस अवधि के लिए मुख्य जानकारी के स्रोतों में साहित्यिक कार्य, लेख inscriptions, न्यूमिस्मैटिक साक्ष्य, और पुरातात्त्विक निष्कर्ष शामिल हैं, जो मिलकर पोस्ट-मौर्य उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिदृश्य की एक व्यापक समझ प्रदान करते हैं।

(b) कई विद्वानों ने अलेक्ज़ेंडर को 'महान' के रूप में देखा है, हालांकि भारत पर अलेक्ज़ेंडर के आक्रमण के दीर्घकालिक प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। टिप्पणी करें। (15 अंक)

अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट को इतिहास के सबसे सफल सैन्य नेताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने प्राचीन दुनिया के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 326 ईसा पूर्व में भारत पर उनका आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, और जबकि इसके तात्कालिक परिणाम थे, भारत पर उनके आक्रमण के दीर्घकालिक प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

(i) सबसे पहले, यह पहचानना आवश्यक है कि अलेक्ज़ेंडर का भारत पर आक्रमण संक्षिप्त और सीमित था। उन्होंने केवल भारत के شمال-पश्चिमी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जिसमें वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। अलेक्ज़ेंडर की सेना ने भारतीय शासकों, जैसे कि राजा पोरस, से कड़ी प्रतिरोध का सामना किया, और उनकी सेनाएँ लगातार युद्ध के वर्षों के बाद थक गई थीं। इससे अलेक्ज़ेंडर का बाबिलोन लौटने का निर्णय हुआ, जिससे भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव अपेक्षाकृत छोटा रह गया।

(ii) हालांकि, अलेक्ज़ेंडर के आक्रमण ने कुछ तात्कालिक परिणाम छोड़े, जिनमें विजय प्राप्त क्षेत्रों में ग्रीक बस्तियों की स्थापना शामिल है। इन बस्तियों ने ग्रीकों और स्थानीय जनसंख्या के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाया, जिससे ग्रीक और भारतीय कला का संयोग हुआ, जैसा कि गांधार कला विद्यालय में देखा गया है। यह कला विद्यालय अपनी अनूठी ग्रीक और भारतीय तत्वों के मिश्रण के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से बुद्ध के चित्रण में।

(iii) इसके अतिरिक्त, अलेक्ज़ेंडर का आक्रमण भारत और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार की ओर ले गया, जैसा कि हेलेनिस्टिक शासकों, जैसे कि सेलेउकस निकेटर, के दरबारों में भारतीय दूतों की उपस्थिति से स्पष्ट है। इस बढ़ती बातचीत ने पश्चिम में भारतीय विचारों और ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र शामिल हैं।

(iv) इन तात्कालिक परिणामों के बावजूद, भारत पर अलेक्जेंडर के आक्रमण के दीर्घकालिक प्रभाव कम महत्वपूर्ण हैं। अलेक्जेंडर का साम्राज्य उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गया, और भारत में ग्रीक बस्तियाँ अंततः चंद्रगुप्त मौर्य के तहत मौर्य साम्राज्य में समाहित हो गईं। इसने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसने प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के उदय को देखा।

(v) इसके अलावा, अलेक्जेंडर के आक्रमण द्वारा शुरू किए गए सांस्कृतिक आदान-प्रदान दीर्घकालिक रूप से बनाए नहीं गए। उदाहरण के लिए, गांधार कला का स्कूल अल्पकालिक था और अंततः अन्य भारतीय कलात्मक परंपराओं, जैसे कि मथुरा और गुप्त कला के स्कूलों के लिए स्थान छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, ग्रीक दर्शन और विचारों का भारतीय बौद्धिक चिंतन पर प्रभाव सीमित था, क्योंकि भारतीय दार्शनिक प्रणालियाँ जैसे वेदांत, सांख्य और न्याय स्वतंत्र रूप से विकसित होती रहीं।

निष्कर्ष के रूप में, जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापार में वृद्धि, और कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में कुछ तात्कालिक परिणाम लेकर आया, इसके दीर्घकालिक प्रभाव भारत पर अपेक्षाकृत सीमित हैं। आक्रमण स्वयं अल्पकालिक था, और इसके प्रभाव मौर्य साम्राज्य के उदय और भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं के निरंतर विकास द्वारा जल्दी ही ढक गए। इसलिए, भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर के आक्रमण के महत्व का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अक्सर अनुमानित की तरह परिवर्तनकारी या दीर्घकालिक नहीं था।

(c) संगम साहित्य में दर्शाए गए दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। (20 अंक)

संगम साहित्य का तात्पर्य 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित एक बड़े शरीर के शास्त्रीय तामिल साहित्य से है। यह प्राचीन दक्षिण भारत, विशेष रूप से तामिल बोलने वाले क्षेत्रों की संस्कृति, समाज और इतिहास पर जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस साहित्य में 2,000 से अधिक कविताएँ और 30,000 पंक्तियाँ शामिल हैं, जिन्हें 470 से अधिक कवियों ने लिखा है। संगम साहित्य की तीन प्रमुख संकलन हैं: एत्तुथोकाई, पत्तुप्पट्टु, और पथिनेंकिल्कानक्कु।

संगम साहित्य में दर्शाए गए दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है:

- सामाजिक संरचना: संगम साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय समाज एक पदानुक्रमित संरचना से विशेषता थी, जिसमें चार मुख्य वर्ग या जातियाँ थीं - ब्राह्मण (पुजारियों और विद्वानों), क्षत्रिय (शासक और योद्धा), वैश्य (व्यापारी और व्यापारियों), और शूद्र (मज़दूर और सेवक)। हालांकि, जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली थी, और व्यावसायिक गतिशीलता संभव थी।

- राजनीति और प्रशासन: प्राचीन दक्षिण भारतीय राजनीति नगर-राज्यों में संगठित थी, जहाँ प्रत्येक नगर का शासक एक राजा या प्रमुख होता था। प्रशासन एक मंत्रियों और अधिकारियों की परिषद द्वारा किया जाता था, जो राजा को सलाह और सहायता प्रदान करते थे। साहित्य में 'सभा' और 'उरैंडई' नामक ग्राम सभाओं के अस्तित्व का भी उल्लेख है, जो स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

3. अर्थव्यवस्था और व्यापार: प्राचीन दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसमें कृषि मुख्य पेशा था। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था, जहाँ धान की खेती प्रमुख फसल थी। व्यापार और वाणिज्य भी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू थे, जिसमें आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों फल-फूल रहे थे। साहित्य में व्यापार संघों और संगठनों के अस्तित्व का उल्लेख है, जिन्होंने अन्य क्षेत्रों, विशेषकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार को सुविधा प्रदान की।

4. धर्म और दर्शन: संगम साहित्य दक्षिण भारत के लोगों की धार्मिक और दर्शन संबंधी विश्वासों को दर्शाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म थे। साहित्य में विभिन्न हिंदू देवताओं जैसे मुरुगन, शिव, और विष्णु का उल्लेख है, साथ ही प्रकृति, पूर्वजों, और आत्माओं की पूजा का भी उल्लेख है। साहित्य में नैतिक मूल्यों, righteous conduct, और किसी के कार्यों के परिणामों के महत्व पर भी जोर दिया गया है, जो समाज पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाता है।

5. भाषा और साहित्य: संगम साहित्य में तमिल भाषा मुख्य अभिव्यक्ति का माध्यम था, जो इसकी प्राचीनता और समृद्धि को प्रमाणित करता है। साहित्य की विशेषता इसकी अद्वितीय कविता शैली है, जिसमें जटिल उपमा, अनुप्रास, और संदर्भ शामिल हैं। कविताएँ दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं - 'अहम्' (प्रेम और व्यक्तिगत संबंध) और 'पुरम' (युद्ध, राजनीति, और सामाजिक जीवन)।

6. कला, संगीत, और नृत्य: संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत में प्रचलित कला, संगीत, और नृत्य रूपों की झलक प्रदान करता है। साहित्य में विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों का उल्लेख है, जैसे याझ (एक तार वाला वाद्य), मड्डलम (एक ताल वाद्य), और कुज़ल (एक पवन वाद्य)। 'कूथू' और 'कदकम' जैसे नृत्य रूपों का भी उल्लेख है, जो लोगों के सांस्कृतिक जीवन में प्रदर्शन कला के महत्व को दर्शाता है।

7. वास्तुकला और मूर्तिकला: संगम साहित्य वास्तुकला और मूर्तिकला पर सीमित जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से भूदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित है। हालांकि, इसमें महलों, किलों और मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख है, जो वास्तुकला की परंपरा के होने का सुझाव देता है। साहित्य में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख भी है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी और धातु, जो उस समय के कारीगरों की कुशलता को दर्शाता है।

अंत में, संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं पर जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक संरचना, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, वास्तुकला, और मूर्तिकला की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह साहित्य क्षेत्र की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और आधुनिक तमिल साहित्य और संस्कृति को प्रेरित और प्रभावित करता है।

प्रश्न 4: निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) 'क्लासिकल गुप्त युग का संस्कृत साहित्य प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के लिए मानक स्थापित करता है'। इस कथन का मूल्यांकन करें और प्रतिनिधि उदाहरण दें। (15 अंक)

प्रश्न 4:

निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) 'क्लासिकल गुप्त युग का संस्कृत साहित्य प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के लिए मानक स्थापित करता है'। इस कथन का मूल्यांकन करें और प्रतिनिधि उदाहरण दें। (15 अंक)

गुप्त युग, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, लगभग चौथी से छठी सदी CE तक फैला। इस अवधि में, भारत ने विज्ञान, गणित, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय विकास देखा। क्लासिकल गुप्त युग में उत्पादित संस्कृत साहित्य ने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के लिए विभिन्न पहलुओं में मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन का मूल्यांकन प्रमुख कार्यों और उनके समाज, संस्कृति और शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करके किया जा सकता है।

1. कविता और नाटक: गुप्त काल में कविता और नाटक के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ। इस समय के कुछ सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार, जैसे कि कालिदास, भास, भरवि, और भावभूति, ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालिदास के कृतियाँ जैसे अभिज्ञानशाकुंतलम्, रघुवंश, और मेघदूत को शास्त्रीय साहित्य के आदर्श माना जाता है। इन कृतियों में विषयवस्तु, भावनाएँ, और अभिव्यक्तियाँ बाद के कवियों और नाटककारों के लिए मानक बन गईं।

2. महाकाव्य और पुराण: गुप्त काल में महान भारतीय महाकाव्य महाभारत और रामायण का अंतिम संपादन और संकलन हुआ। ये महाकाव्य कहानियों, मूल्यों, और ज्ञान का खजाना प्रदान करते हैं जिसने मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार दिया। पुराण, जो कि पौराणिक कथा, इतिहास, और वंशावली शामिल करने वाले विश्वकोशीय ग्रंथ हैं, भी इस अवधि में अपने अंतिम रूप में पहुंचे। पुराणों ने धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को मानकीकृत किया, उन्हें अधिकार और पवित्रता से भर दिया।

3. व्याकरण और भाषाशास्त्र: गुप्त काल में व्याकरण और भाषाशास्त्र का अध्ययन अपने चरम पर पहुँच गया। प्रसिद्ध व्याकरणज्ञ पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी की रचना की, जिसने शास्त्रीय संस्कृत व्याकरण के नियमों को स्थापित किया। यह कृति न केवल भारत में, बल्कि पश्चिम में भी भाषाशास्त्र के अध्ययन का आधार बनी। पतंजलि की महाभाष्य, जो पाणिनि की व्याकरण पर एक टिप्पणी है, ने संस्कृत व्याकरण के अध्ययन को और अधिक परिष्कृत और प्रणालीबद्ध किया।

4. दर्शन और धर्म: गुप्त काल में कई दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों का विकास हुआ, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के बौद्धिक विमर्श को आकार दिया। प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ जैसे वेदांत, न्याय, और मीमांसा को व्यवस्थित किया गया और उनके ग्रंथों को संहिताबद्ध किया गया। बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत प्रणाली के संस्थापक हैं, और गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र, जो न्याय प्रणाली के संस्थापक हैं, इस प्रकार की संहिताबद्धता के उदाहरण हैं। गुप्त काल में भागवत गीता का उत्पादन भी हुआ, जिसने हिंदू दर्शन के विभिन्न धाराओं को एकीकृत किया और आगे के काल में हिंदू धर्म के लिए एक केंद्रीय ग्रंथ बन गया।

5. विज्ञान और गणित: गुप्त युग ने विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि आर्यभट द्वारा लिखित आर्यभटीय और सूर्य सिद्धांत। इन कृतियों ने खगोल विज्ञान, गणित, और ज्योतिष के अध्ययन की नींव रखी। आर्यभट के खगोल विज्ञान और गणित पर किए गए कार्यों, जिसमें शून्य का अवधारणा शामिल है, ने प्राचीन मध्यकालीन भारत में इन क्षेत्रों के विकास पर गहरा प्रभाव डाला।

अंत में, शास्त्रीय गुप्त युग का संस्कृत साहित्य विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि कविता, नाटक, महाकाव्य, पुराण, व्याकरण, भाषाशास्त्र, दर्शन, धर्म, और विज्ञान में मानक स्थापित करता है। इस अवधि में निर्मित कृतियों ने भारतीय संस्कृति, समाज, और शिक्षा के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इस प्रकार, गुप्त युग ने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(b) प्राचीन भारत में तंत्रवाद के बदलते पैटर्न का अनुसरण करें और उदाहरणों के साथ पहचानें। (15 अंक)

तंत्रवाद, जिसे तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, एक जटिल और बहुआयामी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई। इसने दक्षिण एशिया के धार्मिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारत में तंत्रवाद के विकास को विभिन्न चरणों और पैटर्नों के माध्यम से अन्वेषण और पहचान की जा सकती है, जिसे मैं नीचे चर्चा करूँगा।

1. प्रारंभिक उत्पत्ति: तंत्रवाद की शुरुआत वेदिक काल (लगभग 1500 - लगभग 500 BCE) में होती है। तंत्र के बीज अथर्व वेद में पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न जादुई मंत्र, अनुष्ठान, और जप शामिल हैं। प्रारंभिक वेदिक परंपरा में शक्ति के culto का उदय भी देखा गया, जो बाद में तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया।

2. तांत्रिक ग्रंथों का उदय: तांत्रवाद का विकास गुप्त काल (लगभग 320 - लगभग 550 ईस्वी) के दौरान तेजी से हुआ। इसी अवधि में विभिन्न तांत्रिक ग्रंथ, जिन्हें अगम और तंत्र के नाम से जाना जाता है, प्रकट होने लगे। ये ग्रंथ तांत्रिक प्रथाओं के लिए एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक ढांचा प्रदान करते थे जो इस अवधि में विकसित हुए। प्रारंभिक तांत्रिक ग्रंथों के उदाहरणों में निष्वास तत्त्व संहिता, कुल-चूडामणि तंत्र, और कुलार्णव तंत्र शामिल हैं।

3. मुख्यधारा के धर्म के साथ एकीकरण: प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि (लगभग 600 - लगभग 1200 ईस्वी) के दौरान, तांत्रवाद मुख्यधारा के हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के साथ एकीकृत होने लगा। हिंदू धर्म में, शिव और शक्ति की पूजा बढ़ती गई, जिसके परिणामस्वरूप शैववाद और शक्तिवाद के प्रमुख सम्प्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म में, वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म एक अलग परंपरा के रूप में उभरा जो तांत्रिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को समाहित करता था। मुख्यधारा के धर्म के साथ तांत्रिक एकीकरण के उदाहरणों में भैरव, शिव के एक उग्र रूप की पूजा और बौद्ध धर्म में चक्रसंवर तंत्र शामिल हैं।

4. क्षेत्रीय तांत्रिक परंपराओं का विकास: तांत्रवाद का विकास और विविधता मध्यकालीन अवधि के अंत (लगभग 1200 - लगभग 1700 ईस्वी) के दौरान भी जारी रहा। विभिन्न क्षेत्रीय तांत्रिक परंपराएँ उभरीं, जो स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण को दर्शाती थीं। उदाहरण के लिए, कश्मीर में क्रमा और त्रिका शैववाद की परंपरा विकसित हुई, जबकि बंगाल में बाउल और सहजयान बौद्ध धर्म की परंपरा उभरी। स्थानीय देवताओं की पूजा, जैसे बंगाल में काली और असम में भैरवी, भी तांत्रिक प्रथाओं के साथ एकीकृत हो गई।

5. राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भूमिका: तांत्रिकता ने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई शासक वंश, जैसे पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में चोल वंश, ने तांत्रिक प्रथाओं को संरक्षण और समर्थन दिया। राजा और रानी अक्सर तांत्रिक परंपराओं में दीक्षित होते थे और अपनी सफलता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान करते थे। तांत्रिक प्रथाओं ने सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कला, वास्तुकला, और साहित्य पर भी प्रभाव डाला।

अंत में, प्राचीन भारत में तांत्रिकता के बदलते स्वरूप को वेदिक काल में इसकी प्रारंभिक उत्पत्ति, गुप्त काल के दौरान तांत्रिक ग्रंथों का उदय, प्रारंभिक मध्यकाल में मुख्यधारा के धर्म के साथ एकीकरण, मध्यकाल के अंत में क्षेत्रीय तांत्रिक परंपराओं का विकास, और प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर इसके प्रभाव के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इन पैटर्न के उदाहरण विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों, धार्मिक संप्रदायों, और सांस्कृतिक प्रथाओं में देखे जा सकते हैं जो समय के साथ उभरे और विकसित हुए।

(c) दक्षिण भारत के क्षेत्रीय मंदिर वास्तुकला का विकास और विकास: विशेष रूप से पलवों के संदर्भ में (20 अंक)

दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला एक लंबे समय के दौरान विभिन्न वंशों के अधीन विकसित हुई जो इस क्षेत्र पर शासन करती थीं। इनमें से पलवों ने दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पलवा वंश ने 4वीं से 9वीं शताब्दी CE के बीच आधुनिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र पर शासन किया। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे, और उनके शासनकाल में विभिन्न मंदिर वास्तुकला की शैलियों का विकास हुआ।

पल्लवों के तहत क्षेत्रीय मंदिर वास्तुकला का विकास निम्नलिखित चरणों में अध्ययन किया जा सकता है:

- प्रारंभिक चरण (610-690 CE): पल्लव मंदिर वास्तुकला का प्रारंभिक चरण चट्टान-कटी मंदिरों, जिन्हें गुफा मंदिर भी कहा जाता है, के निर्माण से चिह्नित है। ये मंदिर ठोस चट्टानों से खुदे गए थे, और उनकी दीवारों को सुंदर मूर्ति और लेखनों से सजाया गया था। इस चरण के सबसे प्रसिद्ध चट्टान-कटी मंदिरों के उदाहरण हैं मंडगापट्टू मंदिर, जो राजा महेन्द्रवर्मन I द्वारा बनाए गए थे। अन्य उदाहरणों में ममंदुर गुफा मंदिर और महिषासुरमार्दिनी गुफा मंदिर शामिल हैं, जो महाबलीपुरम में स्थित हैं।

- मध्य चरण (690-740 CE): पल्लव मंदिर वास्तुकला के मध्य चरण में एकल चट्टान से बने मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें रथ भी कहा जाता है। ये मंदिर एक ही चट्टान से तराशे गए थे और रथ के आकार में थे। एकल चट्टान के मंदिरों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाबलीपुरम में पंच रथ हैं, जो राजा नरसिंहवर्मन I के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इनमें से प्रत्येक पांच रथ एक अलग देवता को समर्पित है और इन्हें महाभारत के पांडवों के नाम पर रखा गया है।

- अंतिम चरण (740-900 CE): पल्लव मंदिर वास्तुकला का अंतिम चरण पत्थर से बने संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण द्वारा विशेषता है। ये मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का उपयोग करके बनाए गए थे, जिसमें आमतौर पर एक वर्गीय संक्तु (sanctum sanctorum), एक परिक्रमण मार्ग और संक्चु के ऊपर एक पिरामिडीय विमान या टॉवर शामिल होता था। इस चरण का सबसे प्रसिद्ध संरचनात्मक मंदिर कैलासनाथर मंदिर है, जो कांचीपुरम में राजा राजसिंह (नरसिंहवर्मन II) द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे पल्लव वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अन्य उदाहरणों में कांचीपुरम का वैकुंथ पेर्मल मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर शामिल हैं।

पल्लव मंदिर वास्तुकला की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- विस्तृत मूर्तियाँ: पल्लव मंदिरों को विभिन्न देवताओं, पौराणिक जीवों और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हुए जटिल मूर्तियों से सजाया गया है। महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या की राहत मूर्ति पल्लव कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है।

- लिपियाँ: पल्लव मंदिरों में संस्कृत और तमिल में लिपियाँ होती हैं, जो शासकों, उनके उपलब्धियों और उस समय के सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती हैं।

- गेटवे (गोपुरम): पल्लव काल के अंत में निर्मित संरचनात्मक मंदिरों में विस्तृत गेटवे होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। ये गोपुरम जटिल मूर्तियों से सजाए गए थे और मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते थे।

- शैलियों का संयोजन: पल्लव मंदिर वास्तुकला विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों का संयोजन दर्शाती है, जिसमें द्रविड़ीयन, गुप्त, और बौद्ध शैलियाँ शामिल हैं। शैलियों का यह मिश्रण दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध कलात्मक धरोहर को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष के रूप में, पल्लव वंश दक्षिण भारत में क्षेत्रीय मंदिर वास्तुकला के विकास और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में, विशेष रूप से चट्टान में काटे गए मंदिरों, एकल पत्थर के रथों और संरचनात्मक मंदिरों के रूप में उनके योगदान ने क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|