UPSC मेन्स उत्तर PYQ 2021: इतिहास पेपर 1 (खंड- A) | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

धारा 'A'

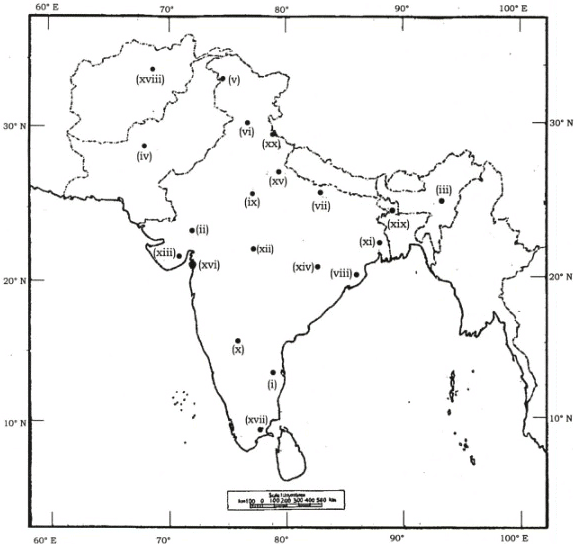

प्रश्न 1: मानचित्र पर चिह्नित निम्नलिखित स्थानों की पहचान करें और प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों का संक्षिप्त नोट अपनी प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में लिखें। मानचित्र पर चिह्नित प्रत्येक स्थान के लिए स्थानिक संकेत नीचे क्रमवार दिए गए हैं: (20 x 2.5 = 50)

- पैलियोलिथिक स्थल: भीमबेटका - मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो प्राचीन चट्टान आश्रयों और पैलियोलिथिक युग की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।

- मेसोलिथिक स्थल: बागोर - राजस्थान में स्थित, बागोर एक महत्वपूर्ण मेसोलिथिक स्थल है, जो विशिष्ट पत्थर के औजारों, हड्डी के कलाकृतियों और प्रारंभिक मानव बस्तियों के लिए जाना जाता है।

- नियोलिथिक स्थल: बुर्जहोम - जम्मू और कश्मीर में एक महत्वपूर्ण नियोलिथिक स्थल, जो अद्वितीय भूमिगत निवास गड्ढों और प्राचीन बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।

- नियोलिथिक-चाल्कोलिथिक स्थल: मेहरगढ़ - बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित, मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक युग के संक्रमण को दर्शाता है, जिसमें प्रारंभिक कृषि और धातु विज्ञान के सबूत हैं।

- हड़प्पा स्थल: ढोलावीरा - गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल, जो अच्छी तरह से योजनाबद्ध शहरी बस्ती और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है।

- प्रोटो-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक स्थल: अरिकामेदु - तमिलनाडु में एक प्राचीन बस्ती, जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों और कांच की गेंद बनाने के पुरातात्विक सबूतों के लिए प्रसिद्ध है।

- उपदेश स्थल: जूनागढ़ - गुजरात में स्थित, जूनागढ़ अशोक के शिलालेखों और रुद्रदमन तथा स्कंदगुप्त के गिरनार शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है।

- जैन मठ स्थल: उदयगिरी - ओडिशा में एक प्राचीन जैन मठ स्थल, जो अपने चट्टान-कटी गुफाओं, शिलालेखों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है।

- सिक्का भंडार: सोंख - उत्तर प्रदेश में स्थित, सोंख प्राचीन सिक्कों के एक बड़े भंडार की खोज के लिए जाना जाता है, जिसमें इंडो-ग्रीक, कुषाण, और गुप्त सिक्के शामिल हैं।

- पैलियोलिथिक स्थल: अत्तिरामपक्कम - तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण पैलियोलिथिक स्थल, जो अद्वितीय अचुलियन पत्थर के औजारों और प्रारंभिक मानव निवास के सबूतों के लिए प्रसिद्ध है।

- टेरेकोटा स्थल: कौशाम्बी - उत्तर प्रदेश में स्थित, कौशाम्बी प्राचीन टेरेकोटा मूर्तियों, बर्तनों और एक किलेबंद शहर के अवशेषों के लिए जाना जाता है।

- चट्टान-कटी गुफाएँ: अजंता - महाराष्ट्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो अद्वितीय चट्टान-कटी बौद्ध गुफाओं और 2 शताब्दी ईसा पूर्व की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।

- प्राचीन अध्ययन केंद्र: नालंदा - बिहार में एक प्राचीन अध्ययन केंद्र, जो अपने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, जिसने गुप्त और पाल साम्राज्यों के दौरान एशिया के विद्वानों को आकर्षित किया।

- राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र: पाटलिपुत्र - मौर्य, शुंग, और गुप्त साम्राज्यों की प्राचीन राजधानी शहर, जो वर्तमान पटना, बिहार में स्थित है।

- बौद्ध स्थल: सारनाथ - उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया।

- प्राचीन बंदरगाह: लोथल - गुजरात में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल, जो अच्छी तरह से योजनाबद्ध बंदरगाह और समुद्री व्यापार गतिविधियों के लिए जाना जाता है।

- प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल: अमरावती - वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित, अमरावती एक प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर था, जो अपने बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है।

- हाथी दांत का भंडार: बेग्राम - अफगानिस्तान में एक प्राचीन स्थल, जो हाथी दांत के कलाकृतियों के एक बड़े भंडार की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारतीय मूल का माना जाता है।

- बौद्ध मठ केंद्र: विक्रमशिला - बिहार में एक प्राचीन बौद्ध मठ केंद्र, जो पाल राजवंश के दौरान फला-फूला।

- मंदिर परिसर: खजुराहो - मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो चंदेल राजवंश के दौरान निर्मित जटिल नक्काशी वाले हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।

प्रश्न 2: निम्नलिखित का उत्तर दें:

(क) क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारकों ने हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन पर प्रभाव डाला? टिप्पणी करें। (20 अंक)

हाँ, मैं सहमत हूँ कि पारिस्थितिकी कारकों ने हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में फली-फूली। यह दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो अच्छी तरह से योजनाबद्ध शहरों, प्रभावशाली वास्तुकला और उन्नत तकनीकों के लिए पहचानी जाती थी। हालाँकि, यह सभ्यता अंततः पतन की ओर बढ़ी और अंततः गायब हो गई।

- जलवायु परिवर्तन: हड़प्पा सभ्यता ऐसे समय के दौरान फली-फूली जब जलवायु की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर और आर्द्र थी, जो कृषि को सुविधाजनक बनाती थी। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व, क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होने लगा, जिससे सूखे और अस्थिरता बढ़ गई।

- नदी गतिशीलता: हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के चारों ओर केंद्रित थी। नदी की धारा में बदलाव, जैसे सरस्वती नदी का सूखना, सभ्यता की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

- वनों की कटाई और मृदा विघटन: हड़प्पा सभ्यता की तेजी से वृद्धि ने संसाधनों की बढ़ती मांग को जन्म दिया, जिससे वनों की कटाई और मृदा विघटन हुआ।

- प्राकृतिक आपदाएँ: हड़प्पा सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ और सूखा, के प्रति संवेदनशील थी, जिसने कृषि और व्यापार को बाधित किया।

निष्कर्षतः, पारिस्थितिकी कारकों ने हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलवायु परिवर्तन, नदी गतिशीलता, वनों की कटाई, मृदा विघटन और प्राकृतिक आपदाएँ सभी इस एक समय समृद्ध सभ्यता के पतन में योगदान करती हैं।

(ख) क्या आप मानते हैं कि उपनिषदों के सिद्धांत वेदिक धार्मिक विचार का उच्चतम बिंदु हैं? टिप्पणी करें। (15 अंक)

हाँ, मैं मानता हूँ कि उपनिषदों के सिद्धांत वेदिक धार्मिक विचार का उच्चतम बिंदु हैं। उपनिषद वेदों का दार्शनिक सार माने जाते हैं और भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक, और दार्शनिक विचार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- अनुष्ठान से आध्यात्मिकता की ओर बदलाव: प्रारंभिक वेदिक ग्रंथ अनुष्ठान और बलिदानों पर केंद्रित थे, जबकि उपनिषदों ने व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और आत्म-साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया।

- ब्रह्म का सिद्धांत: उपनिषदों ने ब्रह्म का सिद्धांत पेश किया, जो सर्वश्रेष्ठ वास्तविकता या निराकार है, जो सभी नामों, रूपों और गुणों के परे है।

- आत्मा का सिद्धांत: उपनिषदों ने आत्मा (आत्मन) के विचार को भी पेश किया, जो सभी जीवों का सार है, और इसका उद्देश्य ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करना है।

- दार्शनिक जांच: उपनिषदों में वास्तविकता, चेतना और मानव स्थिति पर गहन दार्शनिक जांच का उल्लेख है, जो विभिन्न दार्शनिक स्कूलों के विकास का आधार बनी।

- नैतिक शिक्षा: उपनिषदों के सिद्धांत नैतिक जीवन और नैतिक आचरण के महत्व पर भी जोर देते हैं।

इस प्रकार, उपनिषदों के सिद्धांत वेदिक धार्मिक विचार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आध्यात्मिकता की गहरी समझ की ओर बढ़ता है।

(ग) पोस्ट-मौर्य कला पर बाहरी प्रभावों और स्वदेशी विकासों का महत्व विश्लेषण करें। (15 अंक)

पोस्ट-मौर्य कला उस कला और वास्तुकला को संदर्भित करती है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में उभरी। इस अवधि में भारतीय कला में महत्वपूर्ण विकास हुए, जो बाहरी कारकों जैसे विदेशी आक्रमणों और व्यापार के साथ-साथ उपमहाद्वीप के भीतर स्वदेशी विकासों से प्रभावित हुए।

- बाहरी प्रभाव: इस अवधि में विदेशी शक्तियों जैसे इंडो-ग्रीक, इंडो-स्कीथियन, और कुषाणों के आक्रमण हुए, जो कला के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कारण बने।

- व्यापार संबंध: पोस्ट-मौर्य अवधि में भारत और भूमध्य क्षेत्र, मध्य एशिया, और चीन के बीच व्यापक व्यापार संबंध थे, जिसने विचारों और कलात्मक शैलियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाया।

स्वदेशी विकास:

- मथुरा कला स्कूल: मथुरा कला स्कूल एक स्वदेशी विकास था, जो भारतीय शैली में बुद्ध के चित्रण के लिए जाना जाता है।

- वर्णात्मक कला: इस अवधि में वर्णात्मक कला का विकास हुआ, जिसने धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को दृश्य माध्यमों के माध्यम से संप्रेषित किया।

- वास्तुकला में विकास: स्वतंत्र मंदिरों, चट्टान-कटी गुफाओं और स्तूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण विकास देखे गए।

निष्कर्षतः, पोस्ट-मौर्य कला एक महत्वपूर्ण विकास और नवाचार की अवधि थी, जो बाहरी कारकों और स्वदेशी विकासों द्वारा प्रभावित हुई।

प्रश्न 3: निम्नलिखित का उत्तर दें:

(क) क्या यह उचित होगा कि मेगालिथ को एक एकल, समान या समकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में माना जाए? मेगालिथिक संस्कृतियों में कौन सी भौतिक जीवन और सांस्कृतिक प्रणाली प्रकट होती है? (20 अंक)

यह उचित नहीं होगा कि मेगालिथ को एक एकल, समान या समकालीन संस्कृति के रूप में माना जाए। मेगालिथ बड़े पत्थर की संरचनाएँ हैं, जो आमतौर पर दफन स्मारकों के रूप में उपयोग की जाती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और समय अवधियों में पाई जाती हैं।

- सामाजिक श्रेणीकरण: मेगालिथों का निर्माण अक्सर महत्वपूर्ण श्रम, संसाधनों, और संगठन की आवश्यकता होती है, जो एक पदानुक्रमित समाज की उपस्थिति को दर्शाता है।

- अनुष्ठान और विश्वास: मेगालिथ आमतौर पर दफन स्मारकों के रूप में उपयोग होते थे, जो यह संकेत करते हैं कि निर्माताओं का जीवन के बाद या पूर्वजों की पूजा में विश्वास था।

- व्यापार और आदान-प्रदान: कुछ मेगालिथिक दफनों में विदेशी वस्तुओं की उपस्थिति से पता चलता है कि इन समाजों ने व्यापार नेटवर्क विकसित किए थे।

- कला और शिल्पकला: कुछ मेगालिथों में जटिल नक्काशी और डिज़ाइन होते हैं, जो इन समाजों में कुशल कारीगरों की उपस्थिति को दर्शाते हैं।

निष्कर्षतः, यह उचित नहीं है कि मेगालिथ को एक समान संस्कृति के रूप में देखा जाए। बल्कि, ये संरचनाएँ विभिन्न क्षेत्रों और समय अवधियों में मौजूद समाजों और सांस्कृतिक प्रणालियों की विविधता का प्रतिबिंब हैं।

(ख) काउटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य राज्य की प्रकृति को आप कैसे वर्णित करेंगे? (15 अंक)

काउटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य राज्य को एक अत्यधिक केंद्रीकृत, ब्योरोक्रेटिक, और सुव्यवस्थित प्रशासन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

- केंद्रीकृत प्रशासन: अर्थशास्त्र में राजा की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया है। राजा अपने विषयों की भलाई और राज्य की सुरक्षा का जिम्मेदार था।

- ब्यूरोक्रेसी और शक्ति का विभाजन: मौर्य राज्य में एक पदानुक्रमित ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार थे।

- जासूसी और खुफिया: अर्थशास्त्र में प्रभावी खुफिया और जासूसी प्रणाली के महत्व पर जोर दिया गया है। जासूस आंतरिक और बाह्य खतरों के बारे में जानकारी एकत्र करते थे।

- अर्थव्यवस्था और कराधान: मौर्य राज्य की एक स्पष्ट आर्थिक नीति थी, जिसमें कृषि और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

- कानून और व्यवस्था: अर्थशास्त्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह विभिन्न अपराधों की सजा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- राजनय और विदेशी संबंध: मौर्य राज्य की एक स्पष्ट विदेशी नीति थी, जो काउटिल्य के वास्तविक राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित थी।

निष्कर्षतः, काउटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य राज्य की प्रकृति एक अत्यधिक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन थी, जिसमें राजा शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

(ग) वर्णाश्रम धर्म ने गुप्त और पोस्ट-गुप्त काल में सामाजिक और आर्थिक विकासों के कारण बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को कैसे प्रकट किया? (15 अंक)

वर्णाश्रम धर्म, जो समाज को चार वर्गों (वर्णों) और जीवन के चार चरणों (आश्रमों) में विभाजित करता है, गुप्त और पोस्ट-गुप्त काल में सामाजिक जटिलताओं की बढ़ती प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- नए जातियों और उप-जातियों का उदय: गुप्त और पोस्ट-गुप्त काल में विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी मिश्रण और नए पेशों के उदय के कारण कई नए जातियां और उप-जातियाँ उभरीं।

- पेशेवर विविधता: कृषि, व्यापार, और वाणिज्य के विस्तार ने नए पेशों और व्यवसायों के उदय को जन्म दिया।

- फ्यूडल सिस्टम का उदय: गुप्त और पोस्ट-गुप्त काल में फ्यूडल सिस्टम का उदय हुआ, जिसने शक्तिश

(i) प्रागैतिहासिक स्थल: भीमबेटका - मध्य प्रदेश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो प्रागैतिहासिक युग के प्राचीन चट्टान आश्रयों और चित्रों के लिए जाना जाता है।

(ii) मध्यपाषाण स्थल: बागोर - राजस्थान में स्थित, बागोर एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है जो अपनी विशिष्ट पत्थर के औजारों, हड्डी के कलाकृतियों, और प्रारंभिक मानव बस्तियों के प्रमाणों के लिए जाना जाता है।

(v) हड़प्पा स्थल: ढोलावीरा - गुजरात में स्थित, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो अपने सुव्यवस्थित शहरी बस्तियों और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है।

(vii) लेखन स्थल: जूनागढ़ - गुजरात में स्थित, जूनागढ़ अपने अशोक के शिलालेखों और rudradaman तथा स्कंदगुप्त के गिरनार शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है।

(ix) सिक्का खजाना: सोनख - उत्तर प्रदेश में स्थित, सोनख प्राचीन सिक्कों के एक बड़े खजाने की खोज के लिए जाना जाता है, जिसमें भारतीय-यूनानी, कुशान, और गुप्त सिक्के शामिल हैं।

(x) प्रागैतिहासिक स्थल: अत्तिराम्पक्कम - तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल, जो अपने अद्वितीय अच्युलियन पत्थर के औजारों और प्रारंभिक मानव निवास के प्रमाणों के लिए जाना जाता है।

(xi) मिट्टी का पात्र स्थल: कौशांबी - उत्तर प्रदेश में स्थित, कौशांबी प्राचीन मिट्टी की मूर्तियों, बर्तन, और एक किलेबंद शहर के अवशेषों के लिए जाना जाता है।

(xiii) प्राचीन अध्ययन केंद्र: नालंदा - बिहार में स्थित एक प्राचीन अध्ययन केंद्र, जो अपने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है जिसने गुप्त और पाल साम्राज्यों के दौरान एशिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया।

(xv) बौद्ध स्थल: सारनाथ - उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल, जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रबोधन के बाद अपना पहला उपदेश दिया।

(xix) बौद्ध मठ केंद्र: विक्रमशिला - बिहार में एक प्राचीन बौद्ध मठ केंद्र, जो पाल वंश के दौरान फलने-फूलने वाले विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारकों ने हरप्पा सभ्यता के प्रवाह और गिरावट को प्रभावित किया? टिप्पणी करें। (20 अंक)

प्रश्न 2. निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारकों ने हरप्पा सभ्यता के प्रवाह और गिरावट को प्रभावित किया? टिप्पणी करें। (20 अंक)

2. नदी गतिशीलता: हरप्पा सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के चारों ओर केंद्रित थी, जो सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती थी। नदी के मार्ग में परिवर्तन, जैसे कि सरस्वती नदी का सूखना और घग्गर-हाकरा नदी प्रणाली का स्थानांतरित होना, सभ्यता की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता था। ये परिवर्तन टेक्टोनिक गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन, या दोनों के संयोजन के कारण हो सकते हैं।

4. प्राकृतिक आपदाएँ: हरप्पा सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील थी, जैसे कि बाढ़ और सूखा, जो कृषि और व्यापार को बाधित करते थे। उदाहरण के लिए, मोहनजोदड़ो शहर बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, जिसके कारण शहर को छोड़ना पड़ा और इसके अंततः पतन का कारण बना।

(ख) क्या आप मानते हैं कि उपनिषदों के सिद्धांत वेदिक धार्मिक विचारों का उच्चतम बिंदु दर्शाते हैं? टिप्पणी करें। (15 अंक)

1. अनुष्ठानवाद से आध्यात्मवाद की ओर बदलाव: प्रारंभिक वेदिक ग्रंथ, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, और यजुर्वेद, विभिन्न देवताओं और देवी-देवियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों और बलिदानों पर केंद्रित थे। हालांकि, उपनिषदों ने अनुष्ठानवाद से आध्यात्मवाद की ओर ध्यान केंद्रित किया, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और आत्म-साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। यह परिवर्तन धार्मिक जीवन और दिव्य के प्रति समझने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

3. आत्मा का सिद्धांत: उपनिषदों ने आत्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो व्यक्तिगत आत्म या आत्मा को संदर्भित करता है, जिसे सभी जीवित beings की आत्मा का सार माना जाता है। उन्होंने इस विचार पर जोर दिया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत आत्म (आत्मा) और सर्वोच्च वास्तविकता (ब्रह्म) के एकत्व को पहचानना है। आत्म-ज्ञान और अंतिम मुक्ति (मोक्ष) की यह आध्यात्मिक खोज भारत की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक केंद्रीय विषय बन गई।

4. दार्शनिक प्रश्न: उपनिषद अपने गहन दार्शनिक प्रश्नों के लिए जाने जाते हैं, जो वास्तविकता, चेतना, और मानव स्थिति की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। इनमें ऋषियों और उनके शिष्यों के बीच संवाद शामिल हैं, जो विभिन्न आध्यात्मिक और अस्तित्वगत प्रश्नों की खोज करते हैं। इन संवादों के माध्यम से, उपनिषदों ने विभिन्न दार्शनिक विद्यालयों के विकास के लिए एक मंच प्रदान किया, जैसे कि अद्वैत वेदांत, जिसने भारतीय बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5. नैतिक शिक्षाएँ: उपनिषदों के सिद्धांतों ने नैतिक जीवन जीने और नैतिक आचरण के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने सत्यता, अहिंसा, करुणा, आत्म-नियंत्रण, और भौतिक संपत्तियों से विरक्ति जैसे मूल्यों का समर्थन किया। ये नैतिक शिक्षाएँ बाद में भारतीय विचार में कई नैतिक और आचार संहिता के विकास का आधार बनी, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म में धर्म का सिद्धांत।

अंत में, उपनिषदों के सिद्धांत वेदिक धार्मिक विचार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जो अनुष्ठानवाद से हटकर आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वरीय वास्तविकता की गहरी समझ की ओर अग्रसर होते हैं। ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर, तथा दार्शनिक प्रश्नों और नैतिक जीवन को बढ़ावा देकर, उपनिषदों ने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक, और दार्शनिक परंपराओं के विकास की नींव रखी। इसलिए, इन्हें वेदिक धार्मिक विचार का सर्वोच्च बिंदु माना जा सकता है।

(c) विदेशी प्रभावों और स्वदेशी विकास के महत्व का विश्लेषण करें जो पोस्ट-मौर्य कला पर प्रभाव डालते हैं। (15 अंक)

- विदेशी आक्रमण: पोस्ट-मौर्य काल में विदेशी शक्तियों जैसे इंदो-ग्रीक, इंदो-स्कीथियन, पार्थियन और कुषाणों के द्वारा कई आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया, विशेषकर कला के क्षेत्र में। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण गंधार कला है, जो ग्रीस की हेलनिस्टिक कला से प्रभावित थी। गंधार कला भारतीय और ग्रीक तत्वों का संयोग दर्शाती है, जैसे बौद्ध को ग्रीको-रोमन शैली में दिखाना, जिसमें घुंघराले बाल, स्पष्ट नाक और भावप्रवण आंखें होती हैं।

- व्यापारिक संबंध: पोस्ट-मौर्य काल में भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र, मध्य एशिया और चीन के बीच व्यापक व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन व्यापार संबंधों ने विचारों, कलात्मक तकनीकों और शैलियों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की। रोमन कला का प्रभाव बौद्ध स्तूपों की सजावट में शिल्पात्मक राहत के उपयोग में देखा जा सकता है, जैसे संचित और अमरावती के स्तूप।

- मथुरा कला स्कूल: गंधार स्कूल के विपरीत, मथुरा कला स्कूल मुख्य रूप से एक स्वदेशी विकास था, हालांकि इसमें कुछ बाहरी तत्वों का समावेश किया गया। इस कला स्कूल की विशेषता लाल बलुआ पत्थर के उपयोग और बौद्ध के चित्रण की एक अधिक भारतीय शैली है, जिसमें गोल चेहरा, चिकनी अंग और अधिक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मथुरा स्कूल ने बौद्ध की मानवाकार प्रस्तुति की अवधारणा भी प्रस्तुत की, जो भारत और अन्य क्षेत्रों में बौद्ध कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई।

2. कथा कला: मौर्य काल के बाद की अवधि में कथा कला का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानियों, जातक कथाओं और अन्य धार्मिक एवं सांसारिक विषयों को चित्रित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण विकास था, क्योंकि इसने धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को दृश्य माध्यमों के माध्यम से संप्रेषित करने की अनुमति दी। सांची स्तूप की रेलिंग और दरवाजों पर कथा पैनल, जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं, इस तकनीक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

प्रश्न 3: निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) क्या यह उचित होगा कि मेगालिथ्स को एकल, समHomogeneous या समकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में माना जाए? मेगालिथिक संस्कृतियों में किस प्रकार के भौतिक जीवन और सांस्कृतिक प्रणाली का प्रकट होना है? (20 अंक)

प्रश्न 3: निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) क्या यह उचित होगा कि मेगालिथ्स को एकल, समHomogeneous या समकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में माना जाए? मेगालिथिक संस्कृतियों में किस प्रकार के भौतिक जीवन और सांस्कृतिक प्रणाली का प्रकट होना है? (20 अंक)

1. सामाजिक विभाजन: मेगालिथ्स के निर्माण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण श्रम, संसाधनों और संगठन की आवश्यकता होती थी, जो एक पदानुक्रमित समाज की उपस्थिति का सुझाव देती है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के पास काफी शक्ति और धन होता था।

2. अनुष्ठान और विश्वास: मेगालिथ्स का उपयोग आमतौर पर दफन स्मारकों के रूप में किया जाता था, जो यह दर्शाता है कि जिन्हें इन्हें बनाने का विश्वास था, वे परलोक या पूर्वज पूजा में गहरी आस्था रखते थे। इन्हें धार्मिक या अनुष्ठानिक गतिविधियों के स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता था।

3. व्यापार और आदान-प्रदान: कुछ मेगालिथिक दफनों में विदेशी वस्तुओं की उपस्थिति, जैसे कीमती धातुएं, आभूषण, और बर्तन, यह सुझाव देती हैं कि इन समाजों ने व्यापार नेटवर्क विकसित किए थे और दूर-दूर के आदान-प्रदान में भाग लिया था।

4. कला और शिल्प: कुछ मेगालिथ जटिल नक्काशियों और डिज़ाइन प्रदर्शित करते हैं, जो संकेत करते हैं कि इन समाजों में कुशल कारीगर थे जो पत्थर और अन्य सामग्रियों के साथ काम कर सकते थे।

1. दक्षिण भारत: दक्षिण भारत में, विशेष रूप से वर्तमान कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु में मेगालिथ संस्कृति विभिन्न प्रकार की मेगालिथिक संरचनाओं के निर्माण द्वारा पहचान की जाती है, जैसे कि डोलमेंस, मेन्हीर, और केर्न सर्कल्स। ये संरचनाएँ आमतौर पर दफन स्थलों के रूप में उपयोग की जाती थीं, और इनसे मिलने वाली भौतिक संस्कृति में बर्तन, लौह उपकरण, और आभूषण शामिल हैं, जो तकनीकी प्रगति और व्यापार के स्तर को सूचित करते हैं।

2. पूर्वोत्तर भारत: पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि खासी और जैंतिया पहाड़ियों में मेगालिथिक संस्कृतियों का निर्माण मेन्हीर और टेबल-स्टोन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। ये संरचनाएँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थीं, जैसे कि मृतकों की स्मृति, महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित करना, और क्षेत्रीय सीमाओं के संकेतक के रूप में। इन मेगालिथ्स से संबंधित भौतिक संस्कृति में पत्थर और लौह उपकरण, बर्तन, और सोने, चांदी, और अन्य सामग्रियों से बने आभूषण शामिल हैं।

निष्कर्षस्वरूप, मेगालिथ्स को एकल, समान, या समकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में मानना उचित नहीं है। इसके बजाय, मेगालिथिक संरचनाओं को विभिन्न क्षेत्रों और समय अवधि में मौजूद समाजों और सांस्कृतिक प्रणालियों की विविधता के रूप में देखा जाना चाहिए।

(b) किस प्रकार आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य राज्य की प्रकृति को वर्णित करेंगे? (15 अंक)

1. केंद्रीकृत प्रशासन: अर्थशास्त्र में राज्य के प्रशासन में राजा की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया है। राजा अपने प्रजाजनों की भलाई और राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। कौटिल्य ने राजा को निर्णय लेने में सहायता और मार्गदर्शन के लिए मंत्रियों की एक परिषद रखने की सलाह दी।

2. नौकरशाही और शक्ति का विभाजन: मौर्य राज्य में एक पदानुक्रमित नौकरशाही थी, जिसमें विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। अर्थशास्त्र में कई श्रेणियों के अधिकारियों का उल्लेख है, जैसे अध्यक्ष (Superintendents), जो कृषि, व्यापार, और खनन जैसे विशेष विभागों के प्रभारी थे। राजुक (राजस्व अधिकारी) स्थानीय स्तर पर कर संग्रह और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे।

5. कानून और व्यवस्था: अर्थशास्त्र में राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें विभिन्न अपराधों की सजा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं और पूछताछ और परीक्षण के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। राज्य अपने प्रजाजनों को न्याय प्रदान करने और उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था।

(c) कैसे वर्णाश्रम धर्म ने गुप्त और उत्तर-गुप्त काल में सामाजिक और आर्थिक विकास से उत्पन्न सामाजिक जटिलताओं को प्रकट किया? (15 अंक)

1. नए जातियों और उप-जातियों का उदय: गुप्त और उत्तर-गुप्त काल में विभिन्न सामाजिक समूहों के आपस में मिलन और नए व्यवसायों के उदय के कारण अनेक नए जातियों और उप-जातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए, कायस्थ (लेखक), जो प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर थे, इस अवधि के दौरान एक शक्तिशाली जाति के रूप में उभरे। इसी तरह, वैश्य विभिन्न उप-जातियों में विभाजित हो गए, जैसे बाणिक (व्यापारी), जो व्यापार और वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

2. व्यावसायिक विविधीकरण: गुप्त काल के दौरान कृषि, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार ने नए व्यवसायों और पेशों के उदय को जन्म दिया। इस प्रकार, वर्णाश्रम धर्म प्रणाली लोगों को उनके पारंपरिक विरासती व्यवसायों में सीमित नहीं कर सकी। उदाहरण के लिए, शूद्र, जो पारंपरिक रूप से श्रमिक और सेवा प्रदाता थे, विभिन्न शिल्पों और व्यवसायों में प्रवेश करने लगे, जिससे कठोर व्यावसायिक पदानुक्रम टूट गया।

3. सामंती प्रणाली का उदय: गुप्त और उप-गुप्त काल में सामंती प्रणाली का उदय हुआ, जिसने शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्तिशाली भूमि मालिक वर्गों के उदय को जन्म दिया। इन भूमि मालिकों, जिन्हें समंत कहा जाता था, ने अक्सर क्षत्रिय स्थिति का दावा किया और धीरे-धीरे एक अलग सामाजिक समूह बन गए। इसने वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को और जटिल बना दिया और विभिन्न वर्णों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया।

4. जाति प्रणाली में तरलता: गुप्त और उप-गुप्त काल के दौरान जाति प्रणाली अधिक तरल हो गई, क्योंकि लोगों को कुछ परिस्थितियों में अपने वर्णों को बदलने की अनुमति दी गई। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणिक ग्रंथों, जैसे कि स्मृतियाँ, ने उन विदेशियों को जाति प्रणाली में शामिल करने के प्रावधान दिए, जैसे कि हंस, जिन्होंने उप-गुप्त काल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। इसी तरह, "अनुलोमा" विवाहों (उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह) की अवधारणा ने भी जाति प्रणाली की तरलता में योगदान दिया।

प्रश्न 4: निम्नलिखित का उत्तर दें: (क) "शासकों की राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएँ, साथ ही व्यापारी वर्ग की आर्थिक और स्थिति संबंधी आवश्यकताएँ, एक ऐसा ग्रहणशील सांस्कृतिक माहौल प्रदान करती हैं जिसमें बौद्ध धर्म पनपा।" टिप्पणी करें। (20 अंक)

Q.4. निम्नलिखित का उत्तर दें: (a) "शासकों की राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएँ, साथ ही व्यापारी वर्ग की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएँ, इस प्रकार एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करती हैं जिसमें बौद्ध धर्म फलफूल सका।" टिप्पणी करें। (20 अंक)

2. शासकों की आर्थिक आवश्यकताएँ: बौद्ध धर्म ने शासकों को आर्थिक लाभ प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारत में बौद्ध मठ और संस्थान व्यापारियों, कारीगरों, और शिल्पकारों को आकर्षित करते थे, जिससे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। शासकों ने इस बढ़ती आर्थिक गतिविधि से लाभ उठाया और करों और व्यापार के माध्यम से राजस्व उत्पन्न किया। इस प्रकार, बौद्ध धर्म का समर्थन इन शासकों के लिए उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में एक निवेश बन गया।

4. व्यापारी वर्ग की सामाजिक आवश्यकताएँ: प्राचीन भारत में व्यापारी वर्ग को पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों द्वारा अक्सर नीचा समझा जाता था। बौद्ध धर्म का समर्थन उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति और पहचान को स्थापित करने की अनुमति देता था। बौद्ध धर्म जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करता था, और यह समानता व्यापारी वर्ग के लिए आकर्षक थी।

(b) अब तक असिंचित क्षेत्रों में भूमि अनुदानों की बड़ी संख्या का अर्थ था प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में कृषि का विस्तार। इस अवधि में जल संसाधनों के प्रबंधन (विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्य) ने कृषि के विस्तार में कैसे सहायता की? (15 अंक)

2. कुएँ और बावलियाँ: कुएँ और बावलियाँ प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सिंचाई के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे। इन्हें भूमि के गहरे भाग में खोदा गया था ताकि भूजल का उपयोग किया जा सके, जिसे फिर सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुओं और बावलियों的发展 ने अधिक भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने में सहायता की, विशेष रूप से जहाँ टैंकों का निर्माण संभव नहीं था।

3. नहरें: नहरें उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी चैनल करने के लिए बनाई गई थीं जहाँ पानी की जरूरत थी। कुछ मामलों में, नहरें एक नदी से दूसरी नदी की ओर पानी मोड़ने के लिए बनाई गईं, ताकि उन क्षेत्रों तक पानी पहुँचाया जा सके जो नदियों द्वारा सीधे सुलभ नहीं थे। नहरों का निर्माण क्षेत्र में कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि इससे किसानों को अपने खेतों तक पानी लाने की अनुमति मिली, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक जल स्रोतों से दूर थे।

4. नदी किनारे और बंध: नदी किनारे और बंध पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए थे। ये किनारे आस-पास की भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करते थे, बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके और मिट्टी के कटाव को रोककर। इससे क्षेत्र में कृषि के विस्तार में सहायता मिली।

5. तकनीकी उन्नति: उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सिंचाई के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति भी देखी गई। उदाहरण के लिए, पर्शियन पहियों (या Araghatta) का उपयोग कुओं और नहरों से पानी उठाने में मदद करता था, जिससे ऊँचाई पर स्थित खेतों को सिंचाई की जा सके।

अंत में, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन ने क्षेत्र में कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैंकों, कुओं, सीढ़ीदार कुओं, नहरों और नदी किनारों के निर्माण और रखरखाव, साथ ही तकनीकी उन्नति ने पहले से अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद की। इससे इस अवधि के दौरान कृषि उत्पादन और अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान मिला।

वर्णनात्मक भाषा में साहित्य के उद्भव और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय पहचान के निर्माण के बीच संबंध पर चर्चा करें। (15 अंक)

- वर्णात्मक भाषाएँ: प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में स्थानीय भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, बांग्ला आदि का उद्भव हुआ।

- साहित्य का विकास: इन भाषाओं में साहित्य का निर्माण लोगों की दैनिक जीवन, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है।

- क्षेत्रीय पहचान: साहित्य ने विभिन्न क्षेत्रों की पहचान को मजबूत किया, जिससे लोगों का अपने क्षेत्र प्रति गर्व बढ़ा।

- सामाजिक प्रभाव: स्थानीय साहित्य ने सामाजिक मुद्दों, धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक विचारों को व्यक्त किया।

- संस्कृति का संरक्षण: क्षेत्रीय साहित्य ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- भाषाई विविधता: विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक रचनाएँ विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय पहचान को उभारने में सहायक रहीं।

- समवर्ती विकास: साहित्य और क्षेत्रीय पहचान का विकास एक साथ हुआ, जिससे समाज में एकता और विविधता दोनों का अनुभव हुआ।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|