UPSC मेन्स उत्तर PYQ 2023: इतिहास पत्र 1 (अनुभाग- A) | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

धारा - ए

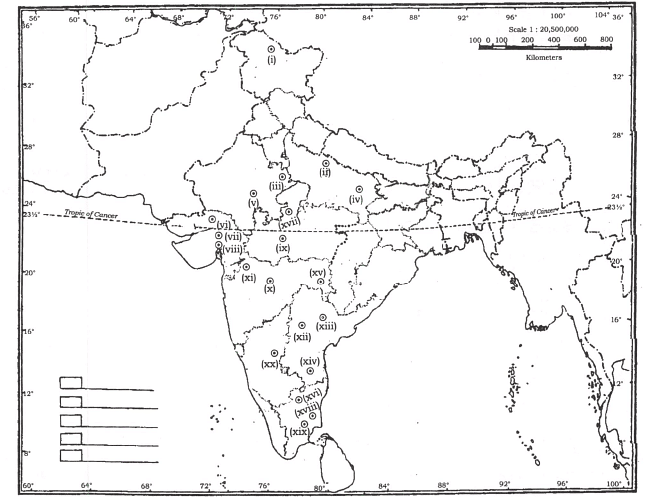

प्रश्न 1: आपको दिए गए मानचित्र पर चिह्नित निम्नलिखित स्थानों की पहचान करें और प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों का संक्षिप्त नोट अपने प्रश्न-उत्तर पुस्तक में लिखें। मानचित्र पर चिह्नित प्रत्येक स्थान के लिए स्थानिक संकेत नीचे क्रमबद्ध रूप में दिए गए हैं (50 अंक) (i) नवपाषाण स्थल (ii) माता और बच्चे की मिट्टी की मूर्ति स्थल (iii) गुप्त सिक्कों का खजाना (iv) वनस्पति अवशेषों का स्थल (v) मिट्टी की ईंटों के मंच वाला हड़प्पा स्थल (vi) मौर्य जलाशय स्थल (vii) Maitraka वंश की राजधानी (viii) डॉकयार्ड (ix) चट्टान आश्रय (x) पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना (xi) सतवाहन लेख inscription स्थल (xii) अशोक का छोटा चट्टानी लेख (xiii) बौद्ध स्तूप (xiv) मध्यपाषाण स्थल (xv) लोहे की भट्टी कार्यशाला (xvi) मेगालिथिक स्थल (xvii) सूर्य को समर्पित मंदिर स्थल (xviii) रोमन फैक्ट्री स्थल (xix) मूवर कोइल का स्थल (तीनों का मंदिर) (xx) मेगालिथ पत्थर स्थल

प्रश्न 2: (क) “नवपाषाण युग एक क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इस अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।” जांचें। (20 अंक) उत्तर: परिचय: नवपाषाण युग, जिसे अक्सर नए पत्थर के युग के रूप में संदर्भित किया जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, जिसमें भटकते, शिकारी-इकट्ठा करने वाले जीवनशैली से स्थायी कृषि और पशु पालतन की ओर संक्रमण हुआ। इस संक्रमण ने मानव समाज के विभिन्न पहलुओं में गहरे परिवर्तन लाए।

मुख्य बिंदु:

1. कृषि क्रांति:

- शिकार और इकट्ठा करने से कृषि की ओर बदलाव ने मानवों के भोजन के स्रोत में एक मौलिक परिवर्तन को चिह्नित किया।

- उदाहरण: गेहूं, जौ और बकरियों तथा भेड़ों जैसे जानवरों के पालतन ने स्थायी बस्तियों के विकास की अनुमति दी।

2. स्थायी जीवनशैली:

- मनुष्य ने एक स्थान पर बसना शुरू किया, जिससे गाँवों की स्थापना हुई और बाद में जटिल शहरी सभ्यताएँ विकसित हुईं।

- उदाहरण: आधुनिक तुर्की में स्थित Çatalhöyük ज्ञात प्राचीन निओलिथिक बस्तियों में से एक है।

3. तकनीकी प्रगति:

- निओलिथिक युग में नए उपकरणों और तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, और बुनाई।

- उदाहरण: मिट्टी के बर्तनों के उपयोग ने भोजन और पानी के संग्रहण और परिवहन की सुविधा प्रदान की।

4. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन:

- कृषि की ओर बदलाव ने खाद्य उत्पादन में अधिकता का निर्माण किया, जिससे बड़ी जनसंख्या को स्थायी निवास प्राप्त हुआ और सामाजिक पदानुक्रम उभरे।

- उदाहरण: निओलिथिक स्थलों जैसे कि जेरिको में अनाज भंडारों की उपस्थिति खाद्य अधिकता के भंडारण को दर्शाती है।

5. सांस्कृतिक विकास:

- निओलिथिक युग में कला, धार्मिक प्रथाओं, और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उदय हुआ।

- उदाहरण: फ्रांस के लास्कॉक्स में गुफा चित्र प्रारंभिक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूपों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष: निओलिथिक युग मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो घुमंतू, शिकारी-संग्रहकर्ता जीवनशैली से स्थायी कृषि की ओर संक्रमण द्वारा चिह्नित है। इस परिवर्तन ने मानव समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिनमें कृषि, बसने के पैटर्न, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संरचनाएँ, और सांस्कृतिक प्रथाएँ शामिल हैं।

(b) सिंधु-सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र में समानता और विविधता दोनों का प्रदर्शन होता है। चर्चा करें। (15 अंक) उत्तर: परिचय: सिंधु-सरस्वती सभ्यता, जिसे हरप्पन सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 2500–1900 ईसा पूर्व विकसित हुई। इस प्राचीन सभ्यता ने समानता और विविधता दोनों का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया। मुख्य बिंदु: 1. शहरी योजना और वास्तुकला:

- एकरूपता: हड़प्पा की नगरियाँ, जैसे मोहनजो-दारो और हड़प्पा, ने मानकीकृत ईंट के आकार, उन्नत शहरी योजना, और लेआउट में एकरूपता प्रदर्शित की।

- विविधता: इस एकरूपता के बावजूद, वास्तुकला की शैलियों और नगर के लेआउट में क्षेत्रीय भिन्नताएँ देखी गई हैं।

2. लेखन प्रणाली:

- एकरूपता: हड़प्पा सभ्यता में उपयोग की जाने वाली लिपि, हालांकि अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है, विभिन्न कलाकृतियों में सुसंगत प्रतीत होती है।

- विविधता: लिपि के उपयोग में विभिन्न प्रयोजनों या विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएँ हो सकती थीं।

3. व्यापार और अर्थव्यवस्था:

- एकरूपता: हड़प्पावासी लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क में संलग्न थे, जिसमें मानकीकृत वजन और माप प्रणाली थी।

- विविधता: सभ्यता के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हो सकती थी।

4. भौतिक संस्कृति:

- एकरूपता: मिट्टी के बर्तन, मुहरें, और कुछ प्रकार के आभूषणों का सामान्य उपयोग।

- विविधता: मिट्टी के बर्तनों की शैलियों और सजावटी तत्वों में भिन्नताएँ देखी गई हैं, जो क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।

5. सांस्कृतिक प्रथाएँ:

- एकरूपता: महान स्नानागार में स्नान करने जैसी साझा प्रथाएँ और व्यापार और प्रशासन के लिए समान मुहरों का उपयोग।

- विविधता: धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, और विश्वास प्रणालियों में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हो सकती थीं।

निष्कर्ष: सिंधु-सारस्वती सभ्यता ने अपनी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में एकरूपता और विविधता दोनों को प्रदर्शित किया। जबकि शहरी योजना, लेखन प्रणालियाँ, व्यापार, और भौतिक संस्कृति में सामान्य तत्व थे, वास्तुकला, मिट्टी के बर्तन, और संभवतः सांस्कृतिक प्रथाओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं ने इस प्राचीन सभ्यता में विविधता की एक परत जोड़ी।

(c) भारतीय इतिहास में आर्यन समस्या को समझने के लिए भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, पुरातात्त्विक स्रोत और वेदिक साहित्य का विशाल संग्रह कैसे सहायक होता है? चर्चा करें। (15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारतीय इतिहास में आर्यन समस्या का संबंध इंडो-आर्यनों की उत्पत्ति और प्रवासन पैटर्न को समझने से है, जिन्होंने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जटिल मुद्दा भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन, पुरातात्त्विक स्रोतों और वेदिक साहित्य के विशाल संग्रह के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- तुलनात्मक भाषाशास्त्र:

भाषाई साक्ष्य इंडो-आर्यन समूहों की गति को ट्रेस करने में महत्वपूर्ण है। संस्कृत, प्राचीन इंडो-आर्यन भाषाओं और अन्य इंडो-यूरोपीय भाषाओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रवासन पैटर्न को समझने में मदद करता है।

उदाहरण: संस्कृत और अन्य इंडो-यूरोपीय भाषाओं के बीच साझा शब्दावली और व्याकरण उनके सामान्य मूल के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं।

2. पुरातात्त्विक स्रोत:

- पुरातात्त्विक खुदाई और निष्कर्ष प्राचीन बस्तियों, सामग्री संस्कृति, और प्रवासन मार्गों को पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं।

उदाहरण: हरियाणा, भारत में भिर्राना स्थल का पता लगाना, जो सिंधु-सरस्वती सभ्यता के प्रारंभिक चरण में है, इस क्षेत्र में प्राचीन बस्तियों की हमारी समझ में योगदान देता है।

3. वेदिक साहित्य:

- वेदिक ग्रंथ, विशेष रूप से ऋग्वेद, सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं, भौगोलिक संदर्भों, और स्थानीय संस्कृतियों के साथ संभावित अंतःक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

उदाहरण: ऋग्वेद में नदियों और भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ वास्तविक स्थानों के साथ सहसंबंधित हैं, जो प्राचीन परिदृश्यों के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं।

निष्कर्ष: भारतीय इतिहास में आर्यन समस्या एक बहुआयामी पहेली है जो भाषाई, पुरातात्त्विक, और साहित्यिक साक्ष्यों के एकीकरण की आवश्यकता है। तुलनात्मक भाषाशास्त्र, पुरातात्त्विक खुदाई, और वेदिक साहित्य के विश्लेषण के माध्यम से, विद्वान अधिक व्यापक रूप से इंडो-आर्यन प्रवासों और उनके भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव को समझ सकते हैं। यह अंतःविषय दृष्टिकोण इस जटिल ऐतिहासिक घटना के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति देता है।

प्रश्न 3: (a) संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए एक खिड़की के रूप में कितनी दूर तक कार्य करता है? (20 अंक) उत्तर:

परिचय: संगम साहित्य, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच रचित हुआ, प्राचीन दक्षिण भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में अनमोल जानकारी प्रदान करता है। यह तमिल कविता का संग्रह उस युग के लोगों के जीवन, मूल्यों और प्रथाओं का जीवंत चित्रण करता है।

1. सामाजिक संरचना और वर्ग:

- संगम कविताएँ एक श्रेणीबद्ध समाज का चित्रण करती हैं जिसमें शासक, योद्धा, व्यापारी, किसान और कारीगर जैसे विभिन्न वर्ग शामिल हैं।

- उदाहरण: कविता \"पुराणानुरु\" में विभिन्न व्यवसायों और उनसे संबंधित सामाजिक स्थिति का उल्लेख है।

2. आर्थिक गतिविधियाँ:

- यह साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत में प्रचलित आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें कृषि, व्यापार और शिल्पकारी पर जोर दिया गया है।

- उदाहरण: कविता \"अइंकुरुनुरु\" में व्यस्त बाजारों और व्यापार की समृद्धि का वर्णन है।

3. सांस्कृतिक प्रथाएँ और परंपराएँ:

- संगम साहित्य सांस्कृतिक आयोजनों का जीवंत वर्णन प्रदान करता है, जिसमें त्योहार, अनुष्ठान और समारोह शामिल हैं।

- उदाहरण: कविता \"पट्टिनप्पालै\" में पुहेर शहर में मनाए जाने वाले भव्य चोल त्योहार का उल्लेख है।

4. महिलाओं की भूमिका:

- कविताएँ महिलाओं की भूमिकाओं और स्थिति की झलक देती हैं, उन्हें सामाजिक ताने-बाने का अभिन्न अंग दिखाती हैं।

- उदाहरण: \"कुरुंटोकई\" में महिलाओं की सुंदरता और गुणों की प्रशंसा करने वाले छंद शामिल हैं।

5. नैतिक और मूल्यवान मूल्य:

- संगम साहित्य नैतिक और नैतिक शिक्षाएँ प्रदान करता है, जो समाज द्वारा सराहे गए मूल्यों को दर्शाता है।

- उदाहरण: थिरुवल्लुवर द्वारा रचित कविता \"तिरुक्कुरल\" एक क्लासिक कृति है जो नैतिक आचरण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है।

निष्कर्ष: संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की एक मूल्यवान खिड़की के रूप में कार्य करता है। जीवंत विवरणों और काव्यात्मक छंदों के माध्यम से, यह उस युग की सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रथाओं और नैतिक मूल्यों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

(b) सम्राट विचारधारा के पहलुओं का विश्लेषण करें जो मौर्य काल के दौरान प्रकट हुई। (15 अंक) उत्तर: परिचय: मौर्य काल (322–185 ईसा पूर्व) प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों के शासन के तहत पहले प्रमुख साम्राज्य के उदय का साक्षी बना। इस काल ने सम्राट विचारधारा के स्पष्ट पहलुओं को प्रदर्शित किया।

1. केंद्रीकृत प्राधिकरण:

- मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकरण द्वारा विशेषता प्राप्त थी, जिसके केंद्र में सम्राट था।

- उदाहरण: चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक विशाल नौकरशाही और विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना।

2. धर्म का संरक्षण:

- मौर्य शासकों ने अपनी साम्राज्य विचारधारा के एक प्रमुख तत्व के रूप में धर्म (धर्मिता) के विचार को बनाए रखा।

- उदाहरण: अशोक की लेखनियाँ, विशेष रूप से चट्टान के आदेश, नैतिक आचरण और विषयों के प्रति दया को महत्व देती हैं।

3. बौद्ध धर्म का प्रचार:

- अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाना सम्राट विचारधारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देता है।

- उदाहरण: अशोक की लेखनियाँ और स्तूप बौद्ध शिक्षाओं और नैतिक सिद्धांतों को फैलाते हैं।

4. सांस्कृतिक समन्वय:

- मौर्य साम्राज्य ने विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण देखा, जो एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- उदाहरण: मौर्य निर्माणों में वास्तुशिल्प शैलियाँ, जो विभिन्न क्षेत्रों के तत्वों को शामिल करती हैं।

5. मौर्य लेखनों का प्रतीकात्मकता:

- अशोक की लेखनियाँ विभिन्न जनसंख्याओं के लिए सम्राट के आदेशों और मूल्यों को संप्रेषित करने का एक शक्तिशाली माध्यम थीं।

- उदाहरण: सांची स्तूप की लेखनियाँ अशोक की नीतियों और नैतिक सिद्धांतों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष: मौर्य काल ने केंद्रीकृत प्राधिकरण, धर्म पर जोर, बौद्ध धर्म का संरक्षण, सांस्कृतिक समन्वय, और लेखनों के माध्यम से प्रतीकात्मक संप्रेषण से विशेषता प्राप्त एक स्पष्ट सम्राट विचारधारा का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह विचारधारा मौर्य साम्राज्य के शासन और सांस्कृतिक परिवेश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(c) गुप्ता काल में महिलाओं की स्थिति का पूर्व-गुप्ता काल के साथ मूल्यांकन करें। (15 अंक) उत्तर: परिचय: प्राचीन भारत का गुप्ता काल (लगभग 320–550 ईस्वी) सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों का गवाह बना, जिसमें महिलाओं की स्थिति और भूमिका में बदलाव शामिल थे। इन परिवर्तनों का विश्लेषण पूर्व-गुप्ता काल के संदर्भ में करना आवश्यक है।

1. शैक्षिक अवसर:

- गुप्ता काल: गुप्ता युग में महिलाओं को शिक्षा तक पहुंच थी, जिसमें गर्गी और मैत्रेयी जैसी महिला विदुषियों के प्रमाण मिलते हैं।

- पूर्व-गुप्ता काल: महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर सीमित थे, वेदिक काल में मैत्रेयी जैसी कुछ अपवादों को छोड़कर।

2. विवाह प्रथाएँ:

- गुप्ता काल: बाल विवाह की प्रथा में वृद्धि होने लगी, जो युवा दुल्हनों की स्थिति पर प्रभाव डाल रही थी।

- पूर्व-गुप्ता काल: विवाह की प्रथाएँ क्षेत्रों में भिन्न थीं, लेकिन बाल विवाह इतनी व्यवस्थित रूप से प्रचलित नहीं था।

3. आर्थिक गतिविधियाँ:

- गुप्ता काल: महिलाओं ने आर्थिक गतिविधियों में योगदान जारी रखा, विशेषकर कृषि आधारित समाजों में।

- पूर्व-गुप्ता काल: पूर्व-गुप्ता काल में महिलाएँ कृषि और हस्तशिल्प आधारित व्यवसायों में सक्रिय रूप से शामिल थीं।

4. धार्मिक भूमिकाएँ:

- गुप्ता काल: गुप्ता कला और साहित्य में देवी-देवताओं का चित्रण स्त्री देवताओं की पूजा को दर्शाता है।

- पूर्व-गुप्ता काल: पूर्व के काल में भी महिला देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन गुप्ता काल में देवी पूजा का महत्व बढ़ सकता है।

5. कानूनी स्थिति:

- गुप्ता काल: धर्मशास्त्र जैसे कानूनी ग्रंथों ने महिलाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए।

- पूर्व-गुप्ता काल: मनुस्मृति जैसे कानूनों ने भी समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को संबोधित किया।

निष्कर्ष: गुप्ता काल में महिलाओं की स्थिति में पूर्व-गुप्ता काल की तुलना में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखा गया। जबकि शिक्षा और कानूनी मान्यता में प्रगति हुई, वहीं बाल विवाह जैसी प्रथाओं के रूप में चुनौतियाँ भी थीं। इस अवधि में महिलाओं की स्थिति में प्रगति और सुधार की आवश्यकता के क्षेत्रों दोनों को पहचानना महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 4: (क) भक्तिपंथ के सिद्धांतों, प्रसार और प्रभाव का विश्लेषण करें। (20 अंक) उत्तर: परिचय: भक्तिपंथ एक परिवर्तनकारी सामाजिक-धार्मिक आंदोलन था जो मध्यकालीन भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास उभरा। इसने जाति या धर्म की परवाह किए बिना, एक चुने हुए देवता के प्रति व्यक्तिगत और भावनात्मक भक्ति (भक्ति) पर जोर दिया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज, संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर गहरा प्रभाव डाला।

1. भक्ति आंदोलन के सिद्धांत:

- व्यक्तिगत देवता के प्रति भक्ति: भक्ति ने एक व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध पर जोर दिया, जिसे अक्सर सर्वोच्च प्राणी के रूप में देखा गया।

- रीति-रिवाजों और पदानुक्रमों का खंडन: भक्ति ने जटिल अनुष्ठानों, जाति आधारित भेदभाव, और पुरोहितों के मध्यस्थता को अस्वीकार किया, और दिव्य के साथ सीधे संवाद का समर्थन किया।

- सार्वभौमिकता और समावेशिता: यह जाति और धर्म को पार करते हुए, सभी वर्गों के लोगों को भक्ति प्रथाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

2. भक्ति आंदोलन का प्रसार:

- भौगोलिक वितरण: भक्ति आंदोलन भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न हुआ, जिसमें उत्तर (संत परंपरा) और दक्षिण (तमिलनाडु में आलवार और नयनार) में प्रमुख केंद्र थे।

- क्षेत्रीय विविधताएँ: विभिन्न संतों और दार्शनिकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग करते हुए।

3. भक्ति आंदोलन का प्रभाव:

- सामाजिक समानता और सुधार: भक्ति ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक समानता का समर्थन किया, जिससे हाशिए के समुदायों का सशक्तिकरण हुआ।

- सांस्कृतिक पुनर्जागरण: इसने स्थानीय भाषाओं में भक्ति साहित्य, कविता, और संगीत की रचना को प्रेरित किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई।

- क्षेत्रीय संस्कृतियों का एकीकरण: भक्ति ने एक सामान्य आध्यात्मिक छत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रीय परंपराओं को एकीकृत करके भारत की सांस्कृतिक एकता में योगदान दिया।

4. बाद के आंदोलनों के लिए उत्प्रेरक:

- भक्ति आंदोलन ने सिख धर्म, संत मत परंपरा, और सिख गुरुओं सहित बाद के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया।

निष्कर्ष: भक्ति आंदोलन एक क्रांतिकारी शक्ति थी जिसने मध्यकालीन भारत के धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया। इसके भक्ति के सिद्धांत, पदानुक्रमों का खंडन, और समावेशिता ने भारतीय समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, और बाद के सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया।

(b) चोलों के अधीन मंदिर वास्तुकला किस हद तक पहले के दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली की तुलना में अधिक परिष्कृत और भव्य हो गई? (15 अंक) उत्तर: परिचय: चोल, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश, ने मंदिर वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी शैली समय के साथ विकसित हुई, जो पहले के दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की तुलना में अधिक परिष्कृत और भव्य हो गई। मुख्य बिंदु: 1. पहले के दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला:

- द्रविड़ियन शैली: प्रारंभिक शैली की विशेषता पिरामिडीय टावर्स (विमान), स्तंभित हॉल और जटिल मूर्तियों से थी।

- उदाहरण: महाबलीपुरम में शोर मंदिर, जो पलवों के काल में बना, इस प्रारंभिक शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

2. चोलों की नवाचार:

- एकल-खंड मंदिरों का परिचय: चोलों ने एकल-खंड मंदिर वास्तुकला को पेश किया, एक ही पत्थर के खंड से मंदिरों को तराशा, जिसमें थंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार दिखाए गए।

- विस्तृत गोपुरम (प्रवेश द्वार): चोलों ने अपने मंदिरों को ऊँचे प्रवेश द्वारों से सजाया, जो अक्सर देवताओं और पौराणिक दृश्यों के साथ जटिल रूप से नक्काशी किए गए थे।

- विस्तारित मंदिर परिसर: चोल मंदिर बड़े परिसरों का हिस्सा थे, जिसमें अतिरिक्त श्रद्धालु, तालाब और सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए हॉल शामिल थे।

3. परिष्कृत कलात्मक तत्व:

- जटिल मूर्तियाँ: चोल मंदिरों में अधिक विस्तृत और जीवंत मूर्तियाँ प्रदर्शित की गईं, जो विभिन्न देवताओं, स्वर्गीय प्राणियों और पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं।

- कांस्य ढलाई: चोल अपनी उत्कृष्ट कांस्य ढलाई के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने देवताओं की प्रतीकात्मक मूर्तियाँ बनाई।

4. इंजीनियरिंग चमत्कार:

इंजीनियरिंग में प्रगति: चोलों ने अद्वितीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया, अपने मंदिर परिसरों में जल प्रबंधन और जल निकासी के लिए जटिल प्रणालियों का उपयोग किया।

निष्कर्ष: चोलों के तहत, दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला ने refinement और grandeur के नए स्तरों को प्राप्त किया। उनकी नवाचार तकनीकें, जटिल शिल्पकला, और इंजीनियरिंग कौशल ने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी मंदिरों के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ी।

(c) क्या यह कहना सही है कि उत्तर-गुप्त काल भारत में धार्मिक संप्रदायों के विस्तार के लिए उल्लेखनीय था? (15 अंक) उत्तर: परिचय: उत्तर-गुप्त काल (लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी CE) में भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और आंदोलनों का प्रसार हुआ। ये घटनाएँ उस समय के जीवंत धार्मिक परिदृश्य में योगदान करती हैं।

मुख्य बिंदु:

- धार्मिक आंदोलनों की विविधता:

- भक्ति आंदोलन: उत्तरी और दक्षिणी भारत में उभरा, जो एक चुने हुए देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देता है।

- तांत्रिक परंपराएँ: महत्वपूर्ण हुईं, जिसमें अनुष्ठानिक प्रथाएँ और गूढ़ सिद्धांत शामिल थे।

- जैन और बौद्ध पुनरुत्थान: जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने पुनरुत्थान का अनुभव किया, जिसमें बाद वाला नए क्षेत्रों, जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला।

- संक्रांति और क्षेत्रीय विविधताएँ:

- संक्रांतिक प्रथाएँ: इस काल में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मिश्रण हुआ, जिससे नए संक्रांतिक परंपराएँ बनीं।

- क्षेत्रीय अनुकूलन: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय धार्मिक प्रथाओं और संप्रदायों का उदय हुआ, जो स्थानीय सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हैं।

- समाज और संस्कृति पर प्रभाव:

सांस्कृतिक समृद्धि: ये विविध धार्मिक आंदोलनों ने साहित्य, कला और वास्तुकला की एक समृद्ध परत को योगदान दिया, जो उस समय की आध्यात्मिक भावना को दर्शाता है।

- सामाजिक सुधार: कुछ आंदोलनों, जैसे कि भक्ति आंदोलन, ने सामाजिक समानता की वकालत की और पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती दी।

4. विरासत और प्रभाव:

- इनमें से कई धार्मिक संप्रदायों और आंदोलनों ने भारत के धार्मिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिनमें से कुछ प्रमुख धार्मिक परंपराओं में विकसित हुए।

निष्कर्ष: गुप्त काल के बाद का समय वास्तव में धार्मिक संप्रदायों और आंदोलनों के प्रसार के लिए उल्लेखनीय था। यह विविधता एक गतिशील धार्मिक परिदृश्य में योगदान करती है, जहाँ प्रत्येक आंदोलन ने प्राचीन भारत की संस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने पर एक विशिष्ट छाप छोड़ी।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|