UPSC मेन्स पिछले वर्ष के प्रश्न 2022: GS1 भूगोल | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) PDF Download

प्रश्न 1: प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएँ और प्रकारों का वर्णन करें। (भूगोल)

उत्तर: आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है क्योंकि ये चट्टान चक्र में बनने वाली पहली चट्टानें होती हैं और इनमें कोई जैविक अवशेष नहीं होते हैं। ये गर्म पिघले हुए चट्टान के ठंडा होने और ठोस बनने से उत्पन्न होती हैं।

- आंतरिक आग्नेय चट्टानें: ये चट्टानें तब विकसित होती हैं जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर गहराई में ठंडा होता है, जिसके परिणामस्वरूप धीमी ठोसकरण की प्रक्रिया होती है। इस विस्तारित ठंडाई के कारण खनिज कण बड़े हो जाते हैं, जिससे मोटी बनावट बनती है। उदाहरणों में डियाबेस, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, और पेरीडोटाइट शामिल हैं।

- बाह्य आग्नेय चट्टानें: ये चट्टानें तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह तक पहुँचने या उसके निकट पहुँचने पर तेजी से ठंडी होती है, जो ज्वालामुखी विस्फोटों में उत्पन्न होती हैं। तात्कालिक ठंडाई के कारण इनकी बनावट महीन-कणीय या कांच जैसी होती है। अक्सर, इन चट्टानों में फंसे गैस के बुलबुले होते हैं, जिससे इनकी वेसिक्युलर उपस्थिति बनती है। उदाहरणों में बेसाल्ट, प्यूमिस, ओब्सीडियन, और एंडेसाइट शामिल हैं।

प्रश्न 2: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए दिए गए रंग-कोडित मौसम चेतावनियों का अर्थ चर्चा करें। (भूगोल)

उत्तर: IMD द्वारा मौसम चेतावनी प्रणाली: IMD एक रंग-कोडित प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें मौसम की स्थिति की गंभीरता को व्यक्त करने और जनता को चेतावनी देने के लिए चार श्रेणियाँ होती हैं:

मौसम चेतावनी रंग कोड:

- हरा (कोई सलाह नहीं): महत्वपूर्ण मौसम संबंधी चिंताओं का कोई संकेत नहीं है।

- पीला (सावधान रहें): लंबे समय तक प्रतिकूल मौसम की स्थिति और नियमित गतिविधियों में संभावित व्यवधान का सुझाव देता है।

- नारंगी (तैयार रहें): गंभीर मौसम का चेतावनी देता है जो परिवहन में व्यवधान और बिजली की कटौती का कारण बन सकता है।

- लाल (कार्रवाई करें): निकट भविष्य में गंभीर मौसम का संकेत देता है जो जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।

IMD में चक्रवात चेतावनी प्रणाली: चक्रवातों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में, IMD निम्नलिखित चरणों में राज्य अधिकारियों को चेतावनियाँ प्रदान करता है:

- पूर्व-चक्रवात निगरानी: 72 घंटे पहले जारी की जाती है, यह उत्तर भारतीय महासागर में संभावित चक्रवात गतिविधि के बारे में चेतावनी देती है।

- चक्रवात चेतावनी: तट के साथ संभावित प्रतिकूल मौसम की स्थिति से कम से कम 48 घंटे पहले जारी की जाती है।

- चक्रवात चेतावनी: चक्रवात के अपेक्षित लैंडफॉल से कम से कम 24 घंटे पहले दी जाती है, संभावित स्थान को स्पष्ट करती है।

- पश्चात लैंडफॉल दृष्टिकोण: अनुमानित लैंडफॉल से 12 घंटे पहले जारी की जाती है, यह लैंडफॉल के बाद चक्रवात के संभावित मार्ग को प्रदान करती है।

चक्रवात चेतावनी चरणों के लिए रंग कोड:

चक्रवात अलर्ट: पीला

- चक्रवात अलर्ट: पीला

- चक्रवात चेतावनी: नारंगी

- भूमि के गिरने के बाद की स्थिति: लाल

प्रश्न 3: 'डेक्कन ट्रैप' के प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पर चर्चा करें। (भूगोल)

उत्तर: डेक्कन ट्रैप का अवलोकन: डेक्कन ट्रैप, जो पश्चिम-मध्य भारत में स्थित है, एक विशाल क्षेत्र है जो घने बेसाल्टिक चट्टान से बना है, जो पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।

यह महाराष्ट्र, गोवा, और गुजरात के क्षेत्रों में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी विस्तारित है। डेक्कन ट्रैप एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता है।

डेक्कन ट्रैप में प्राकृतिक संसाधन:

- मिट्टी और चट्टानें:

- काली मिट्टी: जिसे "रेगुर" या "काली कपास मिट्टी" भी कहा जाता है, यह लौह, चूना और मैग्नीशियम जैसे खनिजों में समृद्ध है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी है। यह मिट्टी कपास, दालों, और गन्ने जैसी फसलों की खेती को समर्थन देती है।

- चट्टानें: डेक्कन की बेसाल्ट चट्टानों का उपयोग प्राचीन गुफा मंदिरों को बनाने के लिए किया गया है, जिसमें मुंबई के निकट प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएँ शामिल हैं।

- गैर-लौह खनिज: भारत के बॉक्साइट भंडार, जो विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं, इस खनिज में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हैं।

- लौह खनिज: भारत में विशाल लौह अयस्क भंडार हैं, जिनका महत्वपूर्ण उत्पादन महाराष्ट्र और गोवा में होता है।

- प्राकृतिक गैस: जबकि प्राकृतिक गैस आमतौर पर तेल के साथ पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विशेष भंडार मौजूद हैं। डेक्कन क्षेत्र में भी संभावित भंडार दिखाए गए हैं।

- जियोथर्मल ऊर्जा: डेक्कन ट्रैप के ज्वालामुखीय क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिमी घाट, कई गर्म झरनों की विशेषता रखते हैं, जो जियोथर्मल गतिविधि को दर्शाते हैं।

- परमाणु ऊर्जा: भारत की परमाणु ऊर्जा पहलों का आधार यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिजों पर निर्भर करता है। प्रमुख परमाणु परियोजनाएँ टरापुर (महाराष्ट्र) और रावतभाटा (राजस्थान) में स्थित हैं।

प्रश्न 4: भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का मूल्यांकन करें और इसके सीमित भौगोलिक प्रसार के कारणों को समझाएं। (भूगोल)

उत्तर: पवन ऊर्जा का अवलोकन: पवन ऊर्जा हवा की गति द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है, जिसमें पवन टरबाइन इस ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करती हैं।

भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाएँ:

- वर्तमान क्षमता: भारत के पास वर्तमान में लगभग 60 GW की पवन ऊर्जा की क्षमता है।

- भविष्य की संभावनाएँ: इस क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है, विशेषकर जब पुराने और सीमित क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्रों को अधिक कुशल टरबाइनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- मैरिन पवन ऊर्जा: महासागरों से पवन ऊर्जा को harness करने में एक अनछुआ अवसर है। वैश्विक स्तर पर, इस क्षेत्र में अनुसंधान अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है।

- तटीय लाभ: भारत की 7,516.6 किमी की विस्तृत तटरेखा को देखते हुए, इसके विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का लाभ उठाने की प्रचुर संभावनाएँ हैं, विशेषकर पूर्वी तट पर बार-बार होने वाली चक्रवात गतिविधियों के साथ।

- क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: चेन्नई में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विंड एनर्जी के अनुसार, भारत के पश्चिमी क्षेत्र अधिक स्थिर और मजबूत पवन पैटर्न का अनुभव करते हैं।

- 2022 के आंकड़े: 2022 में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा।

2022 के आंकड़े: 2022 में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- लागत प्रतिस्पर्धा: पवन ऊर्जा को अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: पवन फार्म स्थानीय वन्यजीव पारितंत्र को बाधित कर सकते हैं।

- जनता का विरोध: परियोजनाएँ उस भूमि पर प्रतिरोध का सामना कर सकती हैं जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।

- अनुसंधान सीमाएँ: पवन ऊर्जा अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और समर्पित संस्थानों की अनुपस्थिति चुनौतियाँ पेश करती है।

प्रश्न 5: महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बल क्या हैं? उनकी विश्व की मछली पकड़ने के उद्योग में भूमिका का वर्णन करें। (भूगोल)

उत्तर: महासागरीय धाराएँ समुद्र के विशाल विस्तार में बहने वाली नदियों के समान होती हैं। ये एक विशिष्ट पथ और दिशा का अनुसरण करते हुए पानी की एक निरंतर मात्रा का निर्माण करती हैं। ये धाराएँ दो अलग-अलग बलों द्वारा आकारित होती हैं:

- प्राथमिक बल:

- सौर ऊर्जा: सूर्य की गर्मी पानी को फैलने के लिए प्रेरित करती है, जिससे गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर आंदोलन होता है।

- हवा: महासागर की सतह पर हवाएँ पानी को धकेलती हैं, जिससे इसका प्रवाह निर्देशित होता है।

- गुरुत्वाकर्षण: यह बल पानी को नीचे खींचता है, जिससे ग्रेडिएंट में भिन्नता उत्पन्न होती है।

- कोरियोलिस बल: उत्तरी गोलार्ध में यह पानी को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर निर्देशित करता है।

- द्वितीयक बल:

- भूमि द्रव्यमान: महासागरों और भूमि के बीच की अंतःक्रियाएँ धाराओं की दिशा को बदल सकती हैं, जैसा कि ब्राजील महासागर धारा में देखा गया है।

- सलिनिटी: अधिक घनत्व वाला, नमकीन पानी नीचे डूबता है, जबकि हल्का पानी ऊपर उठता है, जिससे धाराओं में भिन्नताएँ आती हैं।

इन धाराओं का मछली पकड़ने के उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है:

- मछली पकड़ने के क्षेत्र का निर्माण: ठंडी और गर्म धाराओं का मिलन प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण करता है, जैसे कि उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र और उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र, जो जापान के निकट स्थित हैं।

- उपवेलिंग: यह प्रक्रिया, जो हवाओं और पृथ्वी की घूर्णन द्वारा संचालित होती है, पोषक तत्वों से भरपूर, ठंडे पानी को महासागर की सतह पर लाती है, जिससे फाइटोप्लांकटन की वृद्धि होती है और मछलियों को आकर्षित किया जाता है।

- प्लांकटन का आंदोलन: ये धारा-परिवहनित जीव समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं की नींव बनाते हैं, जो मछलियों को विशिष्ट क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं।

- उत्पाद की दीर्घकालिकता: ठंडी धाराओं में पकड़ी गई मछलियों की शेल्फ लाइफ गर्म धाराओं से आने वाली मछलियों की तुलना में अधिक होती है।

- पारिस्थितिकी संतुलन: धाराएं पानी का वितरण करने और ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, सारागसो समुद्र एक ऐसा क्षेत्र है, जो जैव विविधता में समृद्ध है।

जबकि महासागरीय धाराएं मछली पकड़ने के क्षेत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तकनीकी उन्नतियाँ अन्य संभावित क्षेत्रों में मछली पालन के विकास के अवसर प्रदान करती हैं।

प्रश्न 6: रबर उत्पादक देशों का वितरण वर्णित करें, और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करें। (भूगोल) उत्तर: प्राकृतिक रबर, जो कि एक कार्बनिक यौगिक इसोप्रेन से निकाली जाती है, मुख्य रूप से पैर की रबर के पेड़ (Hevea brasiliensis) से उत्पन्न होती है।

वैश्विक रबर उत्पादन: 2020 में, थाईलैंड ने 35% के साथ दुनिया के प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा भाग दिया, इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है।

रबर के पेड़ों के लिए आदर्श वातावरण एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें गहरी, बाढ़-प्रतिरोधी मिट्टी और वार्षिक वर्षा 60 से 78 इंच के बीच होती है। जबकि रबर का पेड़ अमेज़न का मूल निवासी है, एशिया, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया शामिल हैं, वैश्विक उत्पादन का लगभग 90% योगदान देता है। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादकों में आइवरी कोस्ट, ब्राजील, मेक्सिको, गाबोन, गिनी, इक्वाडोर, और श्रीलंका शामिल हैं।

पर्यावरणीय चिंताएँ: रबर की खेती, हालांकि लाभदायक है, कई पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ आती है:

- वनीकरण: मलेशिया और इंडोनेशिया ने रबर बागानों के कारण महत्वपूर्ण वन हानि देखी है, जिससे जैव विविधता प्रभावित हुई है और ओरंगुटान जैसी प्रजातियों में कमी आई है।

- खाद्य फसल पर प्रभाव: रबर फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से खाद्य फसल की खेती में कमी आ सकती है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्रभावित कर सकती है।

- मिट्टी की चिंताएँ: लगातार रबर मोनोक्रॉपिंग मिट्टी के स्वास्थ्य को degrade कर सकती है, जो कि कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से बढ़ जाती है, जिससे सामाजिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- कीट संवेदनशीलता: रबर के 7-8 वर्ष के परिपक्वता काल के कारण यह कीटों और जलवायु-प्रेरित बीमारियों के प्रति संवेदनशील होता है, जो छोटे किसानों और उनके जीवनयापन के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

- पर्यावरणीय प्रदूषण: रबर बागान गतिविधियों, जिसमें मलेशिया में स्टंप को जलाना शामिल है, महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैसें (GHGs) छोड़ती हैं। इसके अलावा, रबर प्रसंस्करण और अपघटन से महत्वपूर्ण CO2 और मीथेन उत्सर्जन होता है।

- स्वास्थ्य प्रभाव: रबर उद्योग से उत्सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जो उत्पादक क्षेत्रों में जल प्रदूषण और कमी में योगदान करते हैं।

रबर की बढ़ती मांग को देखते हुए, औद्योगिक विकास के कारण, सभी संबंधित हितधारकों की भलाई के लिए स्थानीय और वैश्विक अंतर्दृष्टियों के आधार पर, और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए, सतत खेती प्रथाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 7: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जलडमरूमध्य और स्थलीय पुल का महत्व बताएं। (भूगोल)

जलडमरूमध्य एक संकीर्ण जल मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों, जैसे दो समुद्रों, को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, मलक्का और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य हैं।

वहीं, स्थलीय पुल एक संकीर्ण भूमि पुल है जो दो बड़े भू-भागों को जोड़ता है और दो जल निकायों को अलग करता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण स्वेज का स्थलीय पुल है, जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है।

वैश्विक व्यापार में जलडमरूमध्यों और स्थलीय पुलों की भूमिका:

- व्यापार दक्षता: ये भौगोलिक विशेषताएँ यात्रा की दूरी को कम करती हैं, जिससे व्यापार में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, स्वेज नहर, स्वेज के स्थलीय पुल पर, एशिया और यूरोप के बीच जहाजों के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करती है, जिससे अफ्रीका के चारों ओर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

- बंदरगाह और बंदरगाह: वे अक्सर आवश्यक बंदरगाहों की मेज़बानी करते हैं, जैसे मलक्का जलडमरूमध्य के साथ सिंगापुर का बंदरगाह, जो महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- संयोग: वे विशाल भूमि क्षेत्रों और जल निकायों के बीच पुल का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, पनामा नहर पनामा के स्थलीय पुल पर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है।

- नौवहन में प्रगति: ऐसे मार्गों ने नौवहन क्षेत्र को अधिक सुगम परिवहन की अनुमति देकर बदल दिया है।

- व्यापार गतिशीलता: वे वस्तुओं के परिवहन के लिए मार्ग का कार्य करते हैं, जैसे जापान जैसे देशों द्वारा भारत से लौह अयस्क का निर्यात मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से किया जाता है।

- पर्यावरणीय लाभ: जैसे पाल्क जलडमरूमध्य में मार्गों को गहरा करके, जहाज छोटे, अधिक ईंधन-कुशल मार्गों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि विशाखापत्तनम और कोचिन के बीच देखा गया है।

- पर्यटन: ये क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, अपने तटों पर मनोरंजक गतिविधियाँ प्रदान करते हैं।

- मछली पकड़ना और समुद्री व्यापार: इन क्षेत्रों के आसपास का समृद्ध जल thriving मछली पकड़ने और कृषि उद्योगों का समर्थन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देता है।

- सुरक्षा: उनकी रणनीतिक स्थिति अक्सर रक्षा प्रतिष्ठानों का घर होती है, जो व्यापार मार्गों को समुद्री डकैती जैसे खतरों से सुरक्षित रखती है।

प्रश्न 8: त्रोपा वायुमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसम की प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। यह कैसे है? (भूगोल)

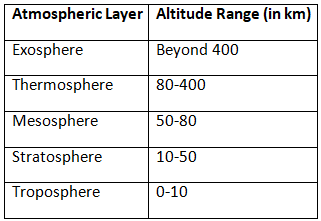

तरोपोस्फीयर पृथ्वी की प्राथमिक और सबसे निचली वायुमंडलीय परत है, जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैली होती है। यह वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 75-80% धारण करती है, यह परत विभिन्न मौसम गतिविधियों का मुख्य मंच है।

मौसम में अस्थायी वायुमंडलीय स्थितियाँ शामिल होती हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, वायु की गति और वर्षा की घटनाएँ, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं।

मुख्य मौसम घटक: बादलों का निर्माण, वर्षा की घटनाएँ जैसे वर्षा और हिमपात, तापमान में भिन्नताएँ, तूफान प्रणाली, और वायु पैटर्न।

मौसम की घटनाओं में ट्रोपोस्फीयर की भूमिका:

- जब हम ट्रोपोस्फीयर में ऊँचाई पर चढ़ते हैं, तो तापमान आमतौर पर घटता है, जिससे पानी इस परत में बना रहता है।

- इसके परिणामस्वरूप, ट्रोपोस्फीयर लगभग 99% वायुमंडल की जल वाष्प और एरोसोल का घर है, जिससे यह मौसम से संबंधित बादलों का प्रमुख उत्पादक बनता है।

- इसके विपरीत, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, जो ओजोन द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से प्रेरित होती है।

- स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषताएँ ऊपर की ओर वायु की गति को सीमित करती हैं, जिससे विशिष्ट मौसम गतिविधियाँ ट्रोपोस्फीयर में ही सीमित रहती हैं।

- इस परत के भीतर, पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होता है और वायुओं द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, जो बादल बनाने और उसके बाद वर्षा का कारण बनता है, जो वायु के विस्तार और ठंडा होने के कारण होता है।

- मुख्य मौसम प्रणालियाँ, जिनमें हरिकेन और गरज के तूफान शामिल हैं, मुख्यतः ट्रोपोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं, जो वैश्विक वायु पैटर्न और वायुमंडलीय फ्रंट्स के कारण होती हैं।

- जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वायुमंडलीय गतिशीलता में परिवर्तन असाधारण मौसम की घटनाएँ उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे हाल की गर्मी की लहरें यूरोप और भारत में।

- इन चुनौतियों का समाधान करना सतत विकास लक्ष्य 13 में जलवायु से संबंधित प्रभावों को कम करने की आवश्यकता के साथ मेल खाता है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|