Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): (29th September 2025 to 5th October 2025) - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जीएस2/राजनीति

दिल्ली ने त्योहारों के लिए लाउडस्पीकर के नियमों में ढील दी

समाचार में क्यों?

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे रामलीला और दुर्गा पूजा के दौरान, लाउडस्पीकर का उपयोग आधी रात तक किया जा सकेगा, जो सामान्य 10 बजे की सीमा को दो घंटे बढ़ाता है। यह निर्णय कानूनी प्रावधानों के अनुसार है, जो राज्य सरकारों को त्योहारों और सांस्कृतिक अवसरों के दौरान लाउडस्पीकर पर प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति देते हैं, जबकि भारत के शोर प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन करते हुए।

- विशिष्ट त्योहारों के दौरान अब लाउडस्पीकर का उपयोग आधी रात तक किया जा सकता है।

- नियमों के अनुसार, विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में, लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए लिखित अनुमति आवश्यक है।

- कानूनी प्रावधानों के अनुसार, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों के लिए वर्ष में 15 दिनों तक छूट दी जा सकती है।

- कानूनी ढांचा:पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करता है। नियम 5(1) के अनुसार, अधिकारियों से लिखित अनुमति अनिवार्य है, जबकि नियम 5(2) रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय बंद स्थानों के।

- शोर स्तर:नियम शोर स्तर को क्षेत्र के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं:

- आवासीय क्षेत्र: 55 dB (दिन) और 45 dB (रात)।

- संदर्भ के लिए, एक फुसफुसाहट लगभग 30 dB मापती है, जबकि सामान्य बातचीत लगभग 60 dB होती है।

- दिल्ली का त्योहारों के लिए लाउडस्पीकर की समय सीमा बढ़ाना नियम 5(3) के तहत सही ठहराया गया है, जो साल में 15 दिनों तक आधी रात तक इसके उपयोग की अनुमति देता है।

पिछले दो दशकों में, भारतीय अदालतों ने शोर प्रदूषण पर महत्वपूर्ण न्यायशास्त्र विकसित किया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और शांतिपूर्ण वातावरण के अधिकार के बीच संतुलन बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लाउडस्पीकर का उपयोग अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, यह जोर देते हुए कि धार्मिक प्रथाएं दूसरों को परेशान नहीं करनी चाहिए। हाल की उच्च न्यायालय की सुनवाई में इस सिद्धांत को समर्थन मिला है, जिसमें विभिन्न अदालतों ने लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़े नियम लागू किए हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है, यह तर्क करते हुए कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्थापित शोर प्रदूषण नियमों को कमजोर करता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभिन्न स्रोतों से अत्यधिक शोर पहले से ही निवासियों को प्रभावित कर रहा है, जिसका प्रमाण यह है कि 2024 में दिल्ली पुलिस को लाउडस्पीकर से संबंधित 40,000 से अधिक शोर की शिकायतें मिलीं।

GS3/पर्यावरण

ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भू-इंजीनियरिंग प्रस्तावों में खामियां पाई गईं

एक हालिया अध्ययन, जो एक्सेटर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, ने ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित पांच प्रमुख भू-इंजीनियरिंग विधियों में महत्वपूर्ण खामियों की पहचान की है। इन विधियों को अप्रभावी और संभावित रूप से खतरनाक माना गया है, क्योंकि ये जिम्मेदार जलवायु हस्तक्षेप के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में असफल रहीं।

- ध्रुवीय जलवायु हस्तक्षेपों के लिए पांच भू-इंजीनियरिंग विधियां अप्रभावी पाई गईं।

- प्रत्येक विधि पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और चुनौतियां प्रस्तुत करती है।

ध्रुवीय क्षेत्रों में भू-इंजीनियरिंग: अध्ययन के निष्कर्ष

- स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI):इस विधि में सल्फर कणों जैसे एरोसोल को स्ट्रैटोस्फीयर में छोड़ना शामिल है ताकि सूर्य की रोशनी को परावर्तित किया जा सके।

- सतही तापमान को कम करने के लिए सूर्य की विकिरण को रोकने का उद्देश्य।

- ध्रुवीय सर्दियों में प्रभावहीन पाया गया और गर्मियों में बर्फ की उच्च परावर्तकता के कारण सीमित।

- अचानक रोकने पर "टर्मिनेशन शॉक" का जोखिम, जो तेजी से वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण बन सकता है।

- वैश्विक मौसम पैटर्न में संभावित विघटन, जो खाद्य और जल सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

- यदि 30 देशों के बीच साझा किया जाए तो अनुमानित लागत प्रति वर्ष $55 मिलियन प्रति देश।

- समुद्र परदे / समुद्री दीवारें:ये विशाल तैरते अवरोध हैं जो गर्म धाराओं को बर्फ की चादरों तक पहुँचने से रोकने के लिए बनाए गए हैं।

- ग्लेशियर की पिघलने की गति को धीमा करने के लिए गर्म पानी से इंसुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- अंटार्कटिका के अमुंडसेन समुद्र जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण।

- लागत प्रति किलोमीटर $1 बिलियन से अधिक हो सकती है; कठोर परिस्थितियों के कारण साल में केवल कुछ महीनों के लिए स्थापना संभव।

- जोखिमों में समुद्री परिसंचरण में विघटन और समुद्र में विषैले पदार्थों का रिसाव शामिल है।

- समुद्री बर्फ प्रबंधन (सूक्ष्म कण):समुद्री बर्फ पर कांच के सूक्ष्म कण फैलाना ताकि परावर्तन क्षमता बढ़े और बर्फ की मोटाई बढ़े।

- गर्मी को धीमा करने और गर्मियों की बर्फ को संरक्षित करने का उद्देश्य।

- सालाना 360 मिलियन टन कणों की आवश्यकता, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन के बराबर है।

- उत्पादन और तैनाती से संबंधित लॉजिस्टिकल चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण उत्सर्जन।

- कण जल्दी घुल जाते हैं, जिससे प्रभावशीलता कम होती है, और यह संभवतः गर्मी में योगदान कर सकते हैं।

- आर्कटिक तैनाती के लिए अनुमानित लागत प्रति वर्ष $500 बिलियन, जिससे व्यापक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।

- आधार जल निकासी:यह विधि अंटार्कटिक ग्लेशियरों के नीचे के पिघले हुए जल को निकालने के लिए पंपिंग करती है ताकि ग्लेशियर की गति को कम किया जा सके।

- ग्लेशियर की गति को कम करके समुद्र स्तर में वृद्धि को धीमा करने का उद्देश्य।

- भू-तापीय ताप द्वारा आधार जल के पुनःपूर्ति के कारण दोषपूर्ण तर्क के लिए आलोचना की गई।

- उच्च उत्सर्जन-गहन और ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचे की दृष्टि से मांगलिक।

- इस विधि की दीर्घकालिक स्थिरता संदिग्ध है।

- महासागरीय उर्वरता:फाइटोप्लांकटन के विकास को उत्तेजित करने के लिए आयरन जैसे पोषक तत्वों को जोड़ना ताकि कार्बन अवशोषण बढ़ सके।

- लक्ष्य है महासागरों में अधिक कार्बन को अवशोषित करना।

- फाइटोप्लांकटन प्रजातियों पर नियंत्रण की कमी, जो खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है।

- समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुँचा सकता है और वैश्विक पोषक चक्रों को बदल सकता है।

- अव्यवहारिक बड़े पैमाने पर तैनाती की आवश्यकता; जोखिम अनिश्चित लाभों से अधिक हैं।

संक्षेप में, जबकि भू-इंजीनियरिंग विधियाँ जलवायु परिवर्तन के समाधान प्रस्तुत करती हैं, निष्कर्ष बताते हैं कि इनका कार्यान्वयन ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक हानि कर सकता है। किसी भी रणनीति को अपनाने से पहले जिम्मेदार विचार और आगे के शोध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें:

- कृषि भूमि पर बारीक पीसी हुई बासाल्ट चट्टान का व्यापक रूप से फैलाना

- चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना

- विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर इसे abandoned subterranean mines में कार्बोनेटेड पानी के रूप में पंप करना

उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी गतिविधियों को अक्सर कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन के लिए माना और चर्चा की जाती है?

- विकल्प: (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन* (d) कोई नहीं

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

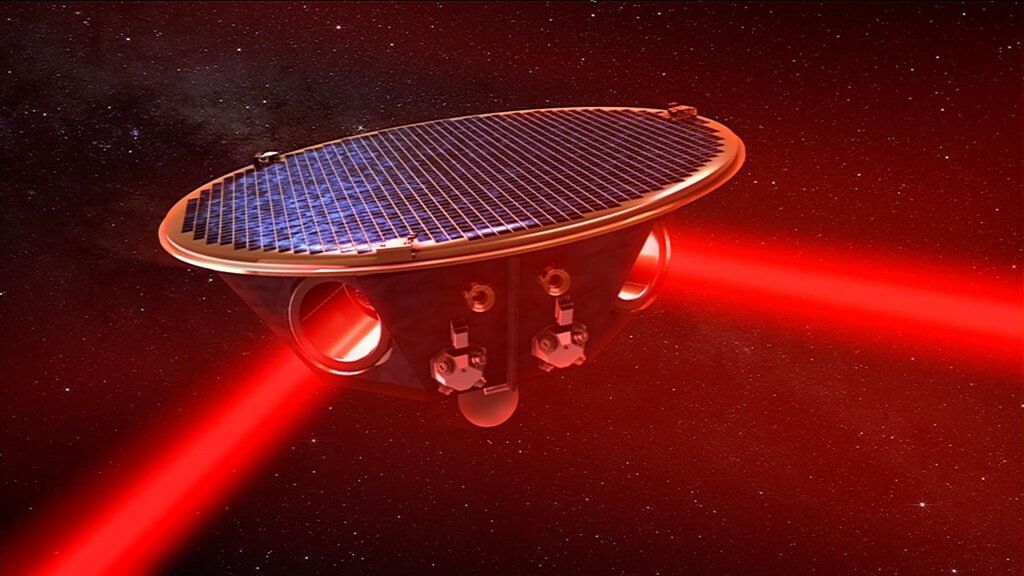

लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटेना (LILA) प्रोजेक्ट

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

वैज्ञानिक चंद्रमा पर लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटेना (LILA) प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी पर आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग संवेदकों जैसे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) द्वारा सामना की जाने वाली भूकंपीय शोर, वायुमंडलीय हस्तक्षेप, और आवृत्ति सीमाओं को पार करना है।

- LILA प्रोजेक्ट चंद्रमा के अद्वितीय वातावरण का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का बेहतर पता लगाने का प्रयास करेगा।

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें विशाल खगोलीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न समय-स्थान में तरंगें हैं।

- वर्तमान पृथ्वी आधारित संवेदकों को भूकंपीय और वायुमंडलीय शोर से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या हैं: गुरुत्वाकर्षण तरंगें समय-स्थान निरंतरता में विकृतियाँ हैं जो तब बनती हैं जब विशाल वस्तुएँ, जैसे काला छिद्र या न्यूट्रॉन तारे, टकराते हैं। ये प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और समय-स्थान को धीरे-धीरे खींच और संकुचित कर सकती हैं।

- पहली पहचान: पहली गुरुत्वाकर्षण तरंगें 2015 में LIGO द्वारा पाई गई थीं, जो 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर दो टकराते काले छिद्रों से उत्पन्न हुई थीं, जिससे इन तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि हुई।

- पृथ्वी पर चुनौतियाँ: ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी जैसे LIGO (USA), Virgo (Italy), KAGRA (Japan), और GEO600 (Germany) गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण प्रकाश में छोटे बदलावों का पता लगाने के लिए लेजर इंटरफेरोमी का उपयोग करते हैं, लेकिन इन्हें भूकंपीय शोर, वायुमंडलीय स्थितियों और मानव गतिविधियों से बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- भविष्य के मिशन: आगामी मिशन जैसे LISA (लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना) 2030 के दशक में और SKA (स्क्वायर किलोमीटर एरे) विभिन्न आवृत्ति रेंजों का पता लगाने का लक्ष्य रखते हैं।

- LILA का ध्यान: LILA प्रोजेक्ट विशेष रूप से सब-हर्ट्ज गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो मध्यम द्रव्यमान काले छिद्रों और प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

LILA प्रोजेक्ट ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण तरंग स्पेक्ट्रम की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो खगोलीय घटनाओं की व्यापक समझ प्रदान करेगा। चंद्रमा की अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करके, वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के गुणों के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

जीएस2/राजनीति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने धान की कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ, खासकर ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक खेतों में पराली जलाने को संबोधित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।

- CAQM एक वैधानिक संस्था है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है।

- यह दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

- आयोग दिल्ली और आस-पास के राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है।

- कार्यादेश: आयोग बेहतर समन्वय, अनुसंधान, और वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित मुद्दों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य शामिल हैं।

- अधिकार:

- वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।

- पर्यावरण प्रदूषण पर अनुसंधान और जांच करना।

- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और नियमों के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करना।

- वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।

- पर्यावरण प्रदूषण पर अनुसंधान और जांच करना।

- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और नियमों के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करना।

- आयोग संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके निर्देशों का पालन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।

- संरचना:

- अध्यक्ष: एक सरकारी अधिकारी जो सचिव या मुख्य सचिव के पद पर हो, तीन साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक।

- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राज्य सरकारों से पाँच पदेन सदस्य।

- तीन पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य और तीन गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), और NITI आयोग से तकनीकी सदस्य।

- अध्यक्ष: एक सरकारी अधिकारी जो सचिव या मुख्य सचिव के पद पर हो, तीन साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक।

- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राज्य सरकारों से पाँच पदेन सदस्य।

- तीन पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य और तीन गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), और NITI आयोग से तकनीकी सदस्य।

CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर धान की कटाई के मौसम जैसे महत्वपूर्ण समय के दौरान इसके सक्रिय उपायों के माध्यम से।

GS3/Economy

भारत को रोजगार की समस्या से बचने के लिए दोगुनी वृद्धि की आवश्यकता है

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

हाल ही में, मॉर्गन स्टेनली, एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी, ने भारत के लिए अपनी वृद्धि दर को लगभग दोगुना करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है ताकि बढ़ती रोजगार मांगों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके और अंडरएम्प्लॉयमेंट से निपटा जा सके। विश्लेषण में बताया गया है कि स्थिर बेरोजगारी दर को बनाए रखने के लिए औसत GDP वृद्धि 7.4% होनी चाहिए, यदि श्रम भागीदारी स्थिर रहे। यदि श्रम भागीदारी 63% तक बढ़ती है, तो 9.3% की वृद्धि दर आवश्यक है। बेरोजगारी को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए, वृद्धि को 12.2% तक पहुँचाना होगा। वर्तमान में, भारत की GDP वृद्धि पिछले दशक में औसतन 6.1% है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगा रहा है, हालांकि हालिया आंकड़े अप्रैल-जून 2025 की तिमाही के लिए 7.8% की मजबूत वृद्धि को दर्शाते हैं।

- भारत की युवा बेरोजगारी दर अत्यधिक चिंताजनक है, जबकि यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

- संपूर्ण भारत की बेरोजगारी दर 5.1% है, लेकिन 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 14.6% से अधिक है।

- शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की युवा बेरोजगारी 25.7% पर पहुँच गई है, जो युवा शहरी पुरुषों से अधिक है।

- 28.4 वर्ष की औसत आयु के साथ जनसांख्यिकीय दबाव युवा जनसंख्या और नौकरी सृजन के बीच असंतुलन में योगदान कर रहा है।

- भारत की कार्यबल अगले दशक में 8.4 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है, जो नौकरी सृजन की आवश्यकता को बढ़ाता है।

- कमजोर रोजगार सृजन: हाल के वर्षों में नौकरी सृजन में कमी आई है, हालांकि कुछ सुधार देखे गए हैं। अगले दशक में GDP की औसत वृद्धि 6.5% रहने की संभावना है, लेकिन यह आवश्यक नौकरियों को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

- बेरोजगारी और अंडरएम्प्लॉयमेंट संकट: भारत उच्च बेरोजगारी और व्यापक अंडरएम्प्लॉयमेंट की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें युवा बेरोजगारी 17.6% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। कृषि रोजगार में वृद्धि कृषि की ओर लौटने का संकेत देती है, जो अक्सर अंडरएम्प्लॉयमेंट को दर्शाती है जहाँ कौशल का उपयोग नहीं हो रहा है।

- गरीबी और आर्थिक तात्कालिकता: लगभग 603 मिलियन भारतीय $3.65 प्रति दिन की आय सीमा से नीचे रहते हैं, जो नौकरी सृजन और आर्थिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है ताकि सामाजिक अशांति से बचा जा सके।

- क्षेत्रीय संदर्भ: युवा बेरोजगारी केवल भारत की समस्या नहीं है; यह एशिया में एक व्यापक समस्या है, जहाँ युवा बेरोजगारी दर 16% है, जो अमेरिका में 10.5% से काफी अधिक है।

- भविष्य की चुनौतियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाने की संभावितता आगे और नौकरियों को विस्थापित कर सकती है जब तक कि निवेश और पुनः कौशल के लिए सक्रिय सुधार लागू नहीं किए जाते।

- औद्योगिक और निर्यात वृद्धि: भारत की वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी केवल 1.8% है, जो नौकरी सृजन के लिए महत्वपूर्ण अव्यवस्थित क्षमता को दर्शाता है। आर्थिक वृद्धि के लिए औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों में तत्काल सुधार आवश्यक हैं।

संक्षेप में, जबकि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि के मार्ग पर है, यह नौकरी सृजन को बढ़ाने के लिए मजबूत उपायों को लागू करना आवश्यक है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। बिना इन परिवर्तनों के, देश अपनी बेरोजगारी और अंडरएम्प्लॉयमेंट संकट को गहरा करने का जोखिम उठा सकता है, जिसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत ने भारतीय महासागर में दूसरी गहरी समुद्री खनिज अन्वेषण अनुबंध सुरक्षित किया

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसे भारतीय महासागर के कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स (PMS) की खोज के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस समझौते के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर ISA से दो अनुबंध रखने वाला पहला देश बन गया है, और इस प्रकार PMS अन्वेषण के लिए आवंटित सबसे बड़े समुद्री तल क्षेत्र का नियंत्रण करता है।

- भारत का राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (NCPOR) 2026 में विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से अन्वेषण शुरू करेगा।

- यह अनुबंध कार्ल्सबर्ग रिज में 10,000 वर्ग किमी के विशाल क्षेत्र को कवर करता है।

- यह नया अनुबंध 2016 में भारत के द्वारा मध्य और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज के लिए किए गए पूर्व अन्वेषण अनुबंध पर आधारित है।

- पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स (PMS): ये समुद्र के तल पर पाए जाने वाले समृद्ध depósitos हैं, जिनमें तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, और दुर्लभ तत्वों के ट्रेस मात्रा शामिल हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट के निकट तब बनते हैं जब समुद्री जल मैग्मा के साथ इंटरएक्ट करता है और खनिज समृद्ध गर्म पानी के रूप में ठोस रूप ले लेता है।

- PMS अन्वेषण का महत्व: भारत के लिए, PMS का अन्वेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में भूमि आधारित खनिज भंडार सीमित हैं, जिससे रणनीतिक उद्योगों और नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए संसाधन सुरक्षा बढ़ती है।

- अन्वेषण योजना: NCPOR एक तीन-चरणीय योजना का पालन करता है जिसमें पहचान सर्वेक्षण, समुद्र तल के निकट सर्वेक्षण, और संसाधन मूल्यांकन शामिल हैं।

- भौगोलिक महत्व: कार्ल्सबर्ग रिज एक मध्य महासागर रिज है, जो लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले बना था और भारत के निकट स्थित है, जिससे संसाधन सुरक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता बढ़ती है।

- PMS अन्वेषण की जटिलता: PMS depósitos का अन्वेषण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये 2,000–5,000 मीटर की गहराई पर स्थित हैं और इसके लिए उन्नत तकनीक और बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- ISA की भूमिका: ISA, UNCLOS ढांचे के तहत स्थापित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय जल में खनिज अन्वेषण की निगरानी करता है, जिससे राष्ट्रों को अन्वेषण अधिकार के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है।

भारत अपने नीली अर्थव्यवस्था पहलों के तहत अतिरिक्त अन्वेषण के अवसरों को आगे बढ़ाना जारी रखता है, जिससे तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित किया जा सके, और इस प्रकार इसकी दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

जीएस3/पर्यावरण

जलवायु मॉडल और उनकी सटीकता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जलवायु परिवर्तन को "अब तक का सबसे बड़ा धोखा" बताया, जिससे उन्होंने जलवायु विज्ञान में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले जलवायु मॉडलों से निकाली गई भविष्यवाणियों पर संदेह व्यक्त किया।

- जलवायु मॉडल भविष्य की जलवायु स्थितियों की भविष्यवाणी के लिए आवश्यक हैं।

- ये मॉडल मौसम के मॉडलों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- जलवायु मॉडल क्या हैं: जलवायु मॉडल कंप्यूटर सिमुलेशन हैं जो पृथ्वी के जलवायु प्रणाली को अनुकरण करने के लिए गणितीय समीकरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें वायुमंडल, महासागर, भूमि सतहें और बर्फ शामिल हैं।

- उद्देश्य: उनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न परिदृश्यों के तहत, विशेष रूप से उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाले परिदृश्यों के तहत तापमान, वर्षा, आर्द्रता, समुद्र स्तर में वृद्धि, और चरम मौसम की घटनाओं में परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना है।

- मौसम मॉडलों से भिन्नता: मौसम के मॉडलों की तुलना में जो तात्कालिक स्थानीय घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं, जलवायु मॉडल दीर्घकालिक क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु पैटर्न का विश्लेषण करते हैं।

जलवायु मॉडल कैसे काम करते हैं?

- ग्रिड प्रणाली: पृथ्वी को भूमि, वायुमंडल, और महासागरों में एक 3D ग्रिड के सेल्स में विभाजित किया गया है।

- समीकरण: प्रत्येक ग्रिड सेल को ऐसे समीकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो ऊर्जा के संचलन, वायु, बर्फ, और भूमि प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं।

- डेटा इनपुट: अवलोकन डेटा, जैसे कि ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता और महासागरीय स्थितियाँ, इन मॉडलों में फीड की जाती हैं।

- अंतरक्रियाएँ: समीकरण प्रत्येक सेल के भीतर परिवर्तनों का अनुकरण करते हैं और उनके पड़ोसी सेल्स पर प्रभाव डालते हैं।

- आउटपुट: ये मॉडल तापमान, वर्षा, समुद्र स्तर, बर्फ आवरण, और चरम जलवायु घटनाओं के लिए पूर्वानुमान प्रदान करते हैं।

जलवायु मॉडल का विकास

जलवायु मॉडल कितने सटीक हैं?

- आधुनिक जलवायु मॉडल समुद्र स्तर में वृद्धि और तापमान परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कारकों की उच्च सटीकता के साथ भविष्यवाणी करते हैं।

- इन मॉडलों की मान्यता ऐतिहासिक जलवायु रिकॉर्ड के खिलाफ भविष्यवाणियों की तुलना करके की जाती है।

- हालांकि, बादलों और ज्वालामुखीय गतिविधियों पर सटीक डेटा की कमी के कारण सीमाएँ हैं, साथ ही वैश्विक दक्षिण में शहरी बाढ़ और चरम मौसम की भविष्यवाणी में चुनौतियाँ भी हैं।

- ग्रिड रिज़ॉल्यूशन (100-250 किमी प्रति सेल) भूमि-हवा इंटरैक्शन को अत्यधिक सरल बना सकता है।

गीले बल्ब तापमान रिपोर्ट के परिणाम

विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत उन पहले क्षेत्रों में से एक बन सकता है जहाँ गीले बल्ब तापमान नियमित रूप से 35°C को पार कर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी कथन इस रिपोर्ट के परिणामों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है?

I. प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखा संभवतः बढ़ेगा।

II. जानवरों, जिसमें मानव भी शामिल हैं, का अस्तित्व प्रभावित होगा क्योंकि पसीने के माध्यम से शरीर का तापमान कम करना कठिन हो जाएगा।

सही उत्तर का चयन करें, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए:

- (a) केवल I

- (b) केवल II

- (c) I और II दोनों

- (d) न तो I और न ही II

अंत में, जलवायु मॉडल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और पूर्वानुमान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी लगातार विकास और परिष्कार प्रभावी जलवायु कार्रवाई और नीति निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

कोकराझार-गेलिफू एवं बनरहाट-सम्तसे रेलवे लाइनें भूटान के लिए

भारत और भूटान ने अपने पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है, जो कोकराझार–गेलिफू (69 किमी, असम–भूटान) और बनरहाट–सम्तसे (20 किमी, पश्चिम बंगाल–भूटान) को जोड़ता है। यह पहल दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- रेलवे लिंक के लिए समझौते प्रधानमंत्री मोदी की मार्च 2024 में भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और इन्हें 2025 में औपचारिक रूप दिया गया।

- कोकराझार–गेलिफू लाइन में 6 स्टेशन शामिल हैं और इसे वंदे भारत ट्रेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी अपेक्षित पूर्णता समय 4 वर्ष है।

- बनरहाट–सम्तसे लाइन में 2 स्टेशन और विभिन्न अवसंरचनाएं जैसे पुल और अंडरपास शामिल हैं, जिसके पूर्ण होने का समय 3 वर्ष है।

- दोनों रेलवे लाइनें पूरी तरह से विद्युतीकरण की जाएंगी, जिससे भूटान को भारत के विस्तृत रेलवे नेटवर्क तक सीधा पहुंच प्राप्त होगा।

- द्विपक्षीय संबंध: इस परियोजना से भूटान के साथ संबंध मजबूत होते हैं, जो भारत का निकटतम पड़ोसी और भारतीय विकास सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी है।

- सामरिक सुरक्षा: रेलवे लाइनें क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाती हैं और दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करती हैं।

- आर्थिक एकीकरण: भूटान के व्यापार का समर्थन करती हैं (जिसमें 80% भारत के साथ है), जलविद्युत निर्यात को बढ़ावा देती हैं, और औद्योगिक विकास में मदद करती हैं।

- पर्यटन और संस्कृति: लोगों के बीच बेहतर आदान-प्रदान को सुगम बनाती हैं, विशेष रूप से गेलिफू के माइंडफुलनेस सिटी को सम्तसे के औद्योगिक केंद्र से जोड़ती हैं।

- एक्ट ईस्ट नीति: यह पहल भारत की नीति को पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीमा पार अवसंरचना के माध्यम से आगे बढ़ाती है।

- रेल कूटनीति: भारतीय रेलवे को क्षेत्र में संपर्क और कूटनीति का सामरिक सक्षम बनाने के रूप में स्थापित करती है।

इन रेलवे लाइनों का परिचय न केवल परिवहन और व्यापार को बढ़ाता है, बल्कि भारत-भूटान संबंधों की गहराई का प्रतीक भी है, जो भविष्य के सहयोगी उपक्रमों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

UPSC 2023 - भारत की संपर्क परियोजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

- 1. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है।

- 2. त्रिकोणीय राजमार्ग मणिपुर के मोरेह और थाईलैंड के चियांग माई को म्यांमार के माध्यम से जोड़ता है।

- 3. बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है।

उपर्युक्त बयानों में से कितने सही हैं?

- विकल्प: (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं*

- भारत का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) EFTA समूह के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं, आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

- यह समझौता भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी और विदेशी निवेश को आकर्षित करते हुए बाजार की पहुंच को व्यापक बनाने की रणनीति को उजागर करता है।

भारत-EFTA FTA क्या है?

विवरण: भारत-EFTA FTA (व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया था, और यह 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ।

यह भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करता है, जो हाल के UAE, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ FTAs को पूरा करता है।

उद्देश्य:

- बाजार की पहुंच में वृद्धि: EFTA ने भारत के औद्योगिक और गैर-कृषि उत्पादों के लिए 100% बाजार पहुंच प्रदान की है, साथ ही प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर शुल्क में छूट भी दी है।

- निवेश और नौकरियां: EFTA राष्ट्र 15 वर्षों में USD 100 बिलियन के बाध्यकारी निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।

- व्यापार सुविधा के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र: EFTA डेस्क, जो फरवरी 2025 से कार्यरत है, निवेश की सुविधा के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो EFTA व्यवसायों को भारत में निवेश, विस्तार और संचालन में सहायता करता है।

मुक्त व्यापार समझौते क्या हैं?

- विवरण: FTA दो या अधिक देशों के बीच के समझौते हैं जिनका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर व्यापार बाधाओं, जैसे कि शुल्क और कोटा, को कम करना या समाप्त करना है।

- भारत के पास जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरीशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों और समूहों के साथ FTA हैं।

- भारत-यूई FTA वर्तमान में उन्नत वार्ता में है।

भारत को मुक्त व्यापार समझौतों से लाभ

- बाजार की पहुंच: शुल्क या गैर-शुल्क बाधाओं को कम करके निर्यात का विस्तार, जैसे भारत-UAE CEPA जिसने 90% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की और कार्यान्वयन के पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हुई।

- निवेश में वृद्धि: स्थिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करना, जैसे भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA जिसने FDI प्रवाह में 25% की वृद्धि की।

- कृषि लाभ: किसानों के लिए नए निर्यात बाजार बनाना, जैसा कि भारत-मॉरीशस CECPA में देखा गया जिससे चीनी और चाय जैसे कृषि निर्यात में वृद्धि हुई।

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करना, जैसे भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करता है।

- SME समर्थन: छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में व्यापक एकीकरण को सुगम बनाना, जैसे भारत-सिंगापुर CECA के तहत IT और इंजीनियरिंग में SMEs द्वारा देखे गए लाभ।

- नियमों का सामंजस्य: मानकों का सामंजस्य और अनुपालन लागत को कम करना, जैसा कि भारत-EFTA TEPA में उत्पाद प्रमाणपत्रों का सामंजस्य है।

भारत के एफटीए के मुद्दे:

- व्यापार घाटे: निर्यात में स्थिरता के मुकाबले बढ़ते आयात का मुद्दा, जिसे भारत-ASEAN एफटीए ने उजागर किया, जिसने FY23 में आयात को $44 अरब तक बढ़ा दिया।

- सीमित विकसित बाजार पहुंच: विकसित बाजारों में प्रवेश को रोकने वाली गैर-टैरिफ बाधाएं, जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों और डेटा मुद्दों के कारण EU के साथ व्यापार समझौते में देरी।

- छोटे किसान और MSMEs खतरे में: सस्ते आयातों से कमजोर क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा का प्रभाव, जैसे कि ASEAN एफटीए के तहत प्रभावित रबर किसान।

- श्रम और पर्यावरणीय धाराएं: बाध्यकारी शर्तों का संभावित नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, भारतीय निर्यातों पर।

- कमजोर विवाद समाधान: विवाद समाधान तंत्र की प्रभावशीलता, जैसे कि भारत-ASEAN के बीच ताड़ के तेल और मशीनरी टैरिफ के मामले।

भारत अपनी वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा सकता है?

- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना: गुणवत्ता, ब्रांडिंग, और कृषि एवं विनिर्माण में तकनीकी उन्नति पर जोर देकर निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना।

- व्यापार भागीदारों का विविधीकरण: अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत जैसे उभरते बाजारों को शामिल करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का विस्तार करना ताकि कुछ बाजारों पर निर्भरता कम हो सके।

- MSMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन: छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) और निर्यात उन्मुख गतिविधियों पर केंद्रित स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे कि क्रेडिट, लॉजिस्टिक्स, और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों तक पहुंच को सरल बनाना।

- इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: लेनदेन की लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब, माल परिवहन कॉरिडोर, और कोल्ड चेन सुविधाओं को अपग्रेड और विस्तारित करना।

- अनुपालन और मानकों को बढ़ाना: निर्यातकों के लिए गुणवत्ता, श्रम, और पर्यावरण मानदंडों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों को सुविधाजनक बनाना।

- डिजिटल व्यापार प्लेटफार्मों का लाभ उठाना: व्यापार के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे कि आभासी व्यापार शो, ई-मार्केटप्लेस, और FTAs का ऑनलाइन उपयोग को बढ़ावा देना ताकि व्यापक दर्शकों तक पहुंच सके और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।

निष्कर्ष

- भारत–EFTA एफटीए वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

- हालांकि, यह घरेलू उद्योग की चुनौतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और व्यापार का रणनीतिक विविधीकरण आवश्यक बनाता है ताकि लाभों को अधिकतम किया जा सके और संभावित जोखिमों को कम किया जा सके।

जीएस3/पर्यावरण

खाली खाना प्लेट का क्या प्रतीक होना चाहिए

हर साल 29 सितंबर को, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपव्यय जागरूकता दिवस (IDAFLW) मनाती है। यह दिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि दुनिया भर में उत्पादित लगभग एक-तिहाई भोजन या तो बर्बाद हो जाता है या खो जाता है। यह अपव्यय लोगों को पोषण से वंचित करता है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण बोझ भी डालता है। भारत, जो एक प्रमुख खाद्य उत्पादक है, में, उपज के बाद की हानियाँ महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय चुनौतियाँ पेश करती हैं।

- भारत को उच्च उपज के बाद की खाद्य हानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका अनुमान ₹1.5 ट्रिलियन वार्षिक है।

- खाद्य हानि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करती है, जिसमें प्रति वर्ष 33 मिलियन टन CO₂-समकक्ष उत्सर्जन शामिल है।

- खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और नवीन तकनीकों को अपनाना आवश्यक है।

- भारत में खाद्य हानि: भारत का कृषि क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं में गंभीर उपज के बाद की हानियों का सामना करता है, विशेष रूप से फलों और सब्जियों में, जिनकी बर्बादी दर 10-15% है। यहां तक कि मुख्य फसलें जैसे गेहूं और धान भी क्रमशः 4.2% और 4.8% की हानि का सामना करती हैं।

- जलवायु प्रभाव: अनुसंधान से पता चलता है कि खाद्य हानि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करती है, विशेष रूप से अनाज और पशुधन उत्पादों से, जो अपव्यय को कम करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- बुनियादी ढांचे के समाधान: ठंडे श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जैसे कि प्रशीतित परिवहन और आधुनिक भंडारण सुविधाएँ, नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।

- तकनीकी नवाचार: सस्ती तकनीक और डिजिटल प्लेटफार्म, जैसे IoT सेंसर और AI-प्रेरित उपकरण, छोटे किसानों को खाद्य हानियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और कम करने में मदद कर सकते हैं।

- समुदाय प्रयास: अधिशेष खाद्य पदार्थों को खाद्य बैंकों और सामुदायिक रसोईयों में पुनः निर्देशित करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि पोषण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी हों, जबकि अपव्यय को कम किया जा सके।

IDAFLW का पालन एक अनुस्मारक और कार्रवाई का आह्वान है। खाद्य हानि से निपटना न केवल भारत में लोगों के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और कीमती संसाधनों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। एक खाली प्लेट को साझा किए गए पोषण का प्रतीक होना चाहिए, न कि अपव्यय का।

|

1 videos|3438 docs|1076 tests

|

FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): (29th September 2025 to 5th October 2025) - 2 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. दिल्ली में त्योहारों के दौरान लाउडस्पीकर के नियमों में ढील क्यों दी गई है? |  |

| 2. भू-इंजीनियरिंग प्रस्तावों में खामियां क्या हो सकती हैं? |  |

| 3. लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटेना (LILA) प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की भूमिका क्या है? |  |

| 5. भारत में रोजगार की समस्या से बचने के लिए दोगुनी वृद्धि क्यों आवश्यक है? |  |