Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): December 22nd to 31st, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

हिंद महासागर सुनामी के 20 वर्ष 2004

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

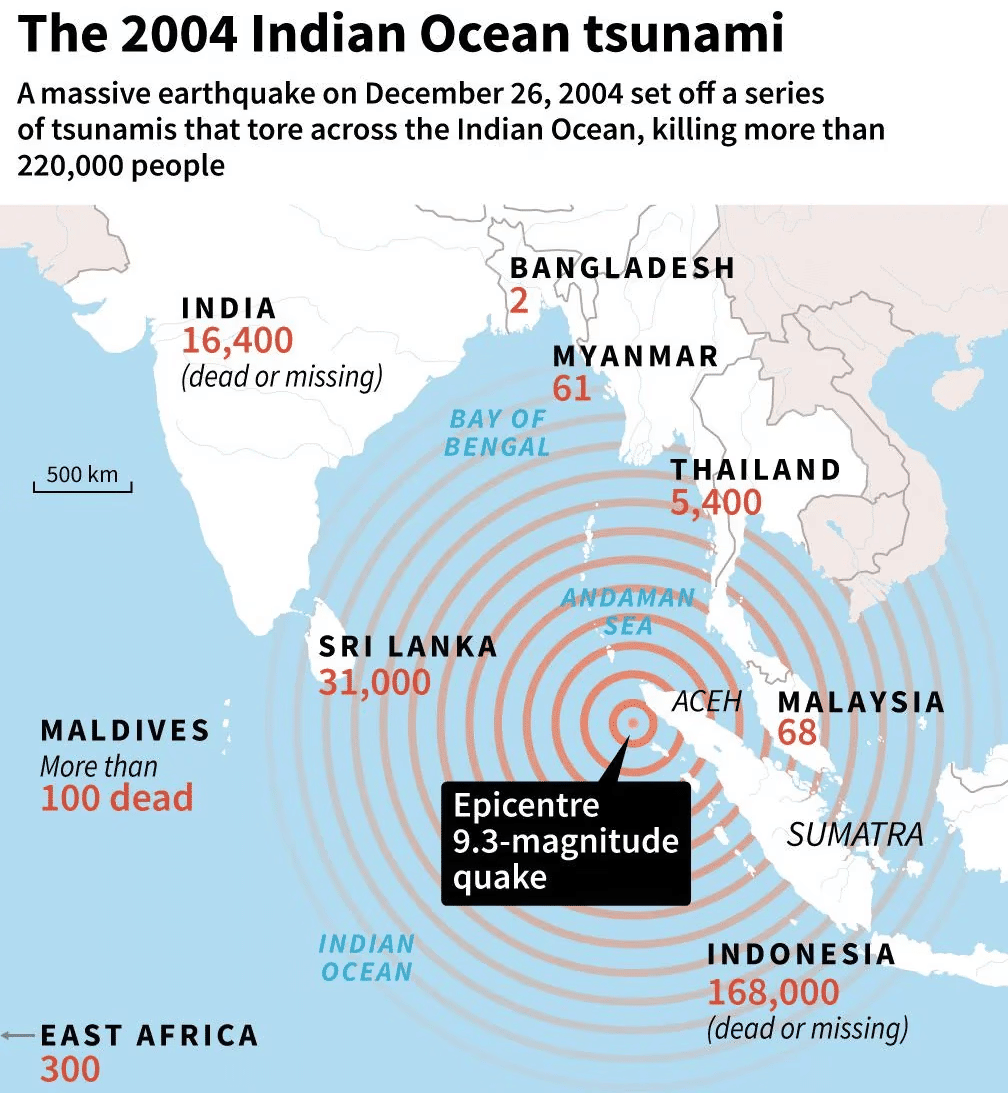

- 26 दिसंबर, 2024 को 2004 के हिंद महासागर भूकंप और सुनामी की वर्षगांठ है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने दुनिया भर में आपदा तैयारी प्रोटोकॉल को नया रूप दिया।

चाबी छीनना

- 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप की तीव्रता 9.1 थी, जो 1900 के बाद से विश्व में दर्ज किया गया तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था।

- इसके कारण 227,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा 1.7 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए, जिससे सुनामी के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश पड़ा।

- सुनामी के बाद, भारत ने आपदा प्रतिक्रिया में सुधार के लिए भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (आईटीईडब्ल्यूसी) की स्थापना की।

अतिरिक्त विवरण

- उत्पत्ति और कारण: भूकंप की उत्पत्ति सुंडा ट्रेंच में हुई, जहां इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बर्मा माइक्रोप्लेट के नीचे धंस गई, जिससे सुमात्रा से कोको द्वीप तक 1,300 किमी का विशाल क्षेत्र प्रभावित हुआ।

- सुनामी के झटके इंडोनेशिया, भारत और थाईलैंड सहित कई देशों में महसूस किए गए, तथा कार निकोबार में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर भारी तबाही की खबर है।

- भारत के लिए सबक: भारत इतने बड़े पैमाने पर सुनामी की घटना के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 1881 और 1883 में आई सुनामी घटनाएँ मामूली थीं। इससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

- चक्रवातों से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में प्रगति के बावजूद, बुनियादी ढांचे की क्षति चिंता का विषय बनी हुई है, जैसे कि 2024 में चक्रवात दाना से होने वाली अनुमानित 616 करोड़ रुपये की क्षति।

2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद क्षति को न्यूनतम करने के लिए क्या पहल की गई?

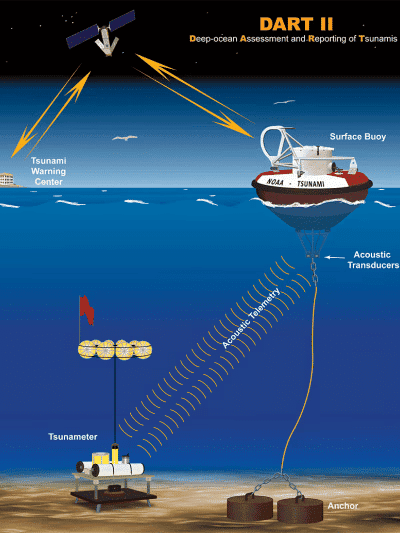

- पूर्व चेतावनी प्रणालियां: 2007 में स्थापित आईटीईडब्ल्यूसी हैदराबाद से संचालित होती है, जो सुनामी की पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए भूकंपीय स्टेशनों और ज्वार-भाटा मापने वाले उपकरणों के नेटवर्क का उपयोग करती है।

- वास्तविक समय निगरानी: भारत ने उन्नत वास्तविक समय महासागर निगरानी प्रणाली विकसित की है जो मात्र 10 मिनट में अलर्ट जारी करने में सक्षम है।

- तकनीकी प्रगति: पूर्व चेतावनी प्रणालियां अब सुनामी व्यवहार के तीव्र और सटीक मॉडलिंग के लिए बेहतर एल्गोरिदम और सुपर कंप्यूटर का उपयोग करती हैं।

- सुनामी भूविज्ञान अनुसंधान: ऐतिहासिक सुनामी घटनाओं को उजागर करने, अतीत की घटनाओं और जोखिमों की समझ बढ़ाने के लिए अनुसंधान किया गया है।

- वैश्विक सहयोग: सुनामी चेतावनी प्रणाली ने वैश्विक समन्वय में सुधार किया है, तथा यूनेस्को को महासागरीय बेसिनों में वैश्विक सुनामी चेतावनी सेवाएं स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों में महत्वपूर्ण कमियों को रेखांकित किया, जिससे वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों तरह की तैयारियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आईटीईडब्ल्यूसी की स्थापना और उन्नत निगरानी प्रणालियों ने आपदा प्रतिक्रियाओं में काफी सुधार किया है, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, खासकर विकासशील देशों में।

हाथ प्रश्न:

- 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करें।

घरेलू प्रवास पर ईएसी-पीएम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

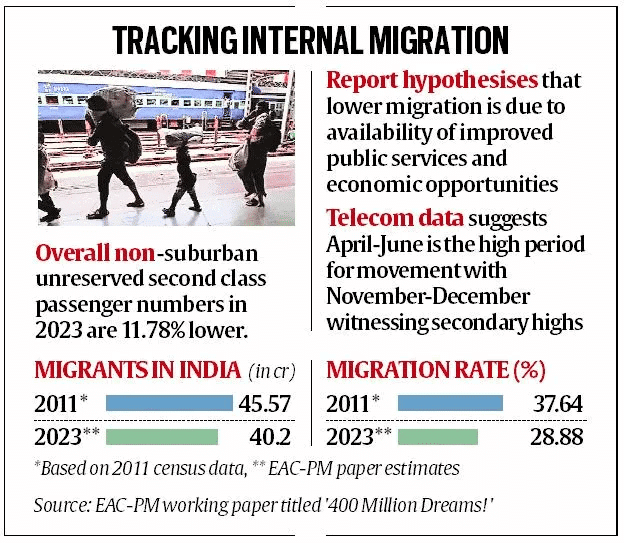

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने "400 मिलियन ड्रीम्स!" शीर्षक से एक कार्य पत्र जारी किया है, जिसमें 2011 से घरेलू प्रवास में 12% की महत्वपूर्ण गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। यह परिवर्तन व्यापक सामाजिक-आर्थिक बदलावों का संकेत है और इसका श्रेय मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से उच्च प्रवास वाले क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक अवसरों और बुनियादी ढांचे को जाता है।

चाबी छीनना

- भारत में घरेलू प्रवासियों की संख्या में 11.78% की कमी आई है, तथा अनुमान है कि 2023 में प्रवासियों की संख्या 40.20 करोड़ होगी, जो जनगणना 2011 में बताई गई 45.58 करोड़ से कम है।

- प्रवास दर 2011 में कुल जनसंख्या के 37.64% से घटकर 2023 में 28.88% हो गई है, जो प्रवास में मंदी का संकेत है।

प्रवासन गतिशीलता

- बढ़ते प्रवासी राज्य: पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रवासियों को आकर्षित करने में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।

- घटते राज्य: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुल प्रवासियों की हिस्सेदारी में कमी आई है।

- शहरी संकेन्द्रण: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्र प्रवासियों के लिए प्राथमिक गंतव्य बने हुए हैं।

- शीर्ष जिले: बेंगलुरू शहरी और हावड़ा सबसे अधिक प्रवासी आगमन को आकर्षित करने वाले जिलों में शामिल हैं।

- उभरते प्रवास मार्ग: प्रमुख प्रवास गलियारों में उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और बिहार-दिल्ली शामिल हैं।

मौसमी प्रवास के रुझान

- प्रवास का चरम अप्रैल से जून तक होता है, तथा द्वितीयक चरम नवम्बर-दिसम्बर में होता है, जो संभवतः त्यौहारों और विवाहों के कारण होता है।

- जनवरी में प्रवास का स्तर सबसे कम होता है, जो एक मौसमी पैटर्न का संकेत देता है।

प्रवास में कमी के कारण

घरेलू प्रवास में कमी का श्रेय निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आर्थिक स्थितियों में सुधार को दिया जाता है:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

- Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)

- डिजिटल इंडिया पहल से शिक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी

घरेलू प्रवास में कमी के निहितार्थ

आर्थिक निहितार्थ:

- कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर क्षेत्रों में, श्रम की कमी उत्पन्न हो सकती है।

- इन क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।

- छोटे शहरों में बेहतर अवसर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आय असमानता को कम करने में मदद कर सकते हैं।

- स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है क्योंकि कार्यबल अपने गृह क्षेत्रों में ही रहेगा।

सामाजिक निहितार्थ:

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे की मांग में वृद्धि।

- शहरी केन्द्रों में बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसरों तक सीमित पहुंच।

- यदि परिवार के पुरुष सदस्यों को प्रवास के कम अवसर मिलेंगे तो महिलाओं को लम्बे समय तक आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है।

जनसांख्यिकीय निहितार्थ:

- प्रवासियों के कम आगमन से शहरीकरण धीमा हो सकता है, जिससे शहरों में आर्थिक गतिशीलता प्रभावित हो सकती है।

- मेट्रो क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट से उनके उपभोक्ता आधार और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

नीति और शासन निहितार्थ:

- प्रवासन दर कम होने से शहरी दबाव कम हो सकता है, जिससे भीड़भाड़ और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं।

- रोजगार पलायन को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी राष्ट्रीय रोजगार योजनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय भूमि और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे असंवहनीय कृषि पद्धतियां विकसित हो सकती हैं।

हाथ प्रश्न:

- भारत में घटते घरेलू प्रवास के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यह क्षेत्रीय विकास और शहरीकरण के रुझानों को कैसे प्रभावित करता है?

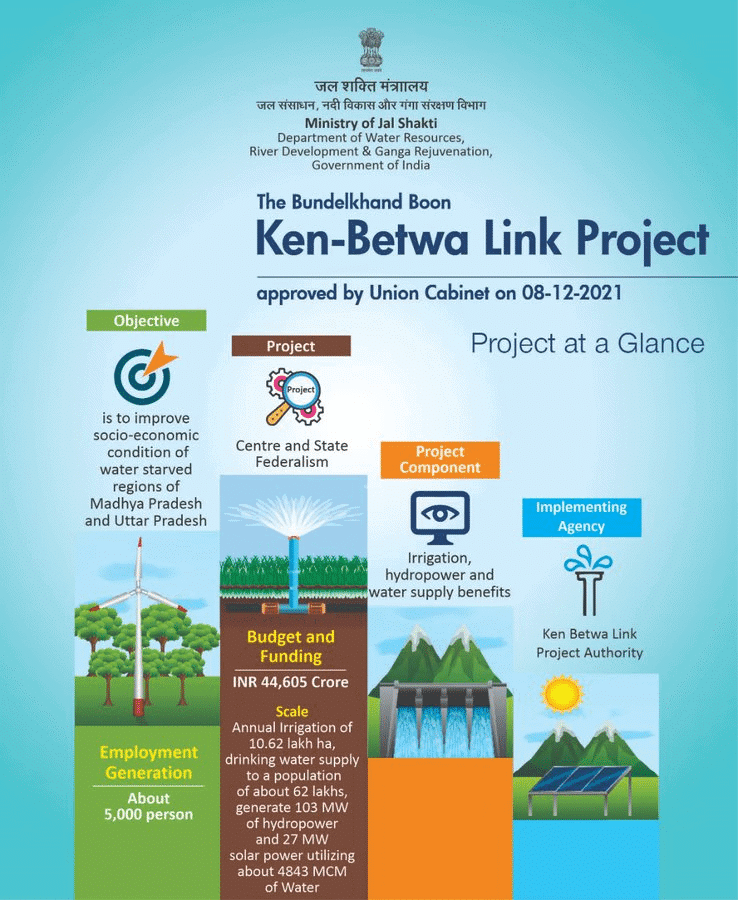

केन-बेतवा लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

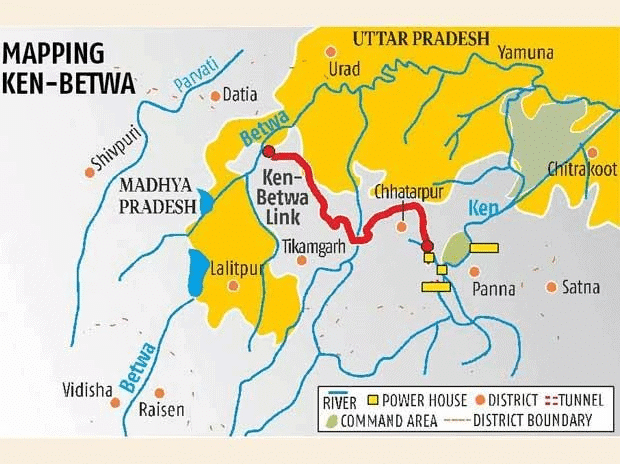

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) की आधारशिला रखी। 45,000 करोड़ रुपये की यह पहल नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड में पानी की कमी को दूर करना है।

चाबी छीनना

- केबीएलपी, एनपीपी के अंतर्गत भारत की पहली पहल है, जिसे 1980 में तैयार किया गया था।

- इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है।

- परियोजना में दो चरण शामिल हैं: चरण I में दौधन बांध परिसर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि चरण II में लोअर ओर्र बांध और संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

- इससे 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति जैसे लाभ होंगे।

- पन्ना टाइगर रिजर्व पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में पर्यावरणीय चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

अतिरिक्त विवरण

परियोजना के चरण:

- प्रथम चरण: दौधन बांध परिसर, निम्न-स्तरीय और उच्च-स्तरीय सुरंगों, केन-बेतवा लिंक नहर और बिजलीघरों का निर्माण।

- चरण II: लोअर ओर्र बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज का विकास।

फ़ायदे:

- प्रतिवर्ष 6.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई।

- 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति।

- इसमें जल विद्युत उत्पादन (100 मेगावाट) और सौर ऊर्जा (27 मेगावाट) के लिए प्रावधान शामिल हैं।

बुंदेलखंड के लिए महत्व: यह परियोजना पेयजल की पहुंच को बढ़ाती है, कृषि को बढ़ावा देती है, तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है, जिससे पलायन का दबाव कम होता है।

पर्यावरण संबंधी चिंताएं: इस परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% से अधिक हिस्सा जलमग्न हो सकता है, जिससे वन्यजीवों के आवास नष्ट हो जाएंगे और 23 लाख से अधिक पेड़ कट जाएंगे।

सरकारी प्रतिक्रिया: वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए शमन उपायों के संबंध में आश्वासन दिए गए हैं।

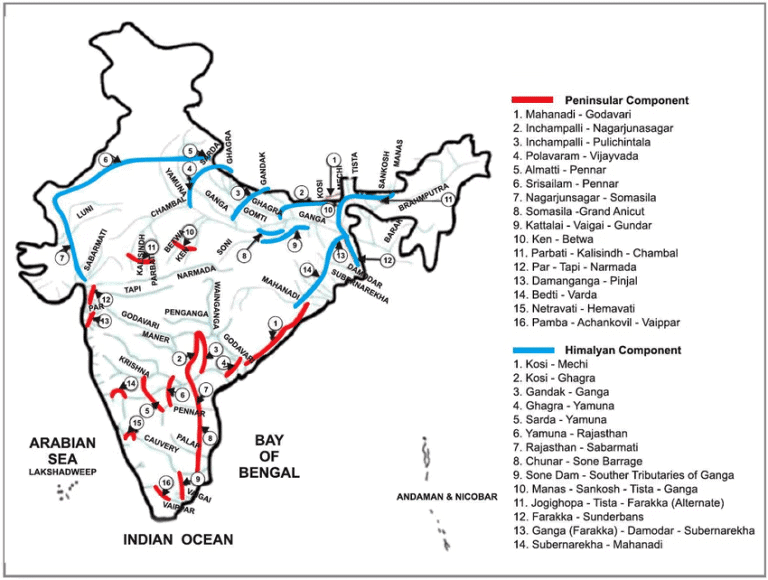

नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) क्या है?

सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा 1980 में तैयार की गई एनपीपी का उद्देश्य पानी के अंतर-बेसिन हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधनों का विकास करना है। एनपीपी के तहत नदियों को आपस में जोड़ने का काम राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) को सौंपा गया है।

अवयव

- योजना के दो मुख्य घटक हैं:

- हिमालयी नदियों का विकास

- प्रायद्वीपीय नदियों का विकास

लिंक परियोजनाएं: कुल 30 लिंक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 16 प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत और 14 हिमालयी घटक के अंतर्गत हैं।

महत्व

- यह राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी को दूर करता है।

- सिंचाई में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि।

- माल ढुलाई के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देता है और भूजल की कमी को कम करने में मदद करता है।

हाथ प्रश्न:

हाथ प्रश्न:

- भारत में नदी जोड़ो के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना और सतत जल प्रबंधन के लिए इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करें।

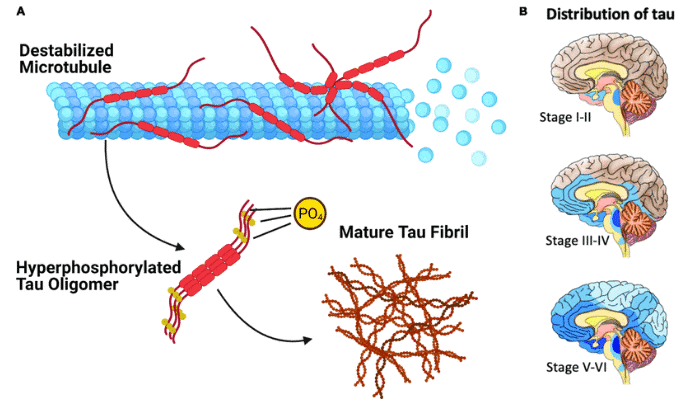

टाउ प्रोटीन और अल्ज़ाइमर रोग

चर्चा में क्यों?

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि मस्तिष्क में तनाव प्रतिक्रिया मार्ग को बाधित करने से टाउ प्रोटीन के संचय को रोककर अल्जाइमर रोग के लक्षणों को उलटा जा सकता है।

चाबी छीनना

- अल्ज़ाइमर रोग एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है, जिसके कारण स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं।

- यह मनोभ्रंश का प्रमुख कारण है, जो मनोभ्रंश के 60-80% मामलों के लिए जिम्मेदार है।

- टाउ प्रोटीन न्यूरॉन्स को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके संचय से न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स का निर्माण होता है, जिससे न्यूरॉन्स के बीच संचार बाधित होता है।

- विषाक्त लिपिड के संश्लेषण को अवरुद्ध करने से टाउ निर्माण को रोका जा सकता है और लक्षणों को उलटने की संभावना हो सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- टाउ प्रोटीन: ये प्रोटीन न्यूरॉन्स की संरचना को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। अल्ज़ाइमर में, ये गलत तरीके से मुड़ जाते हैं और जमा हो जाते हैं, जिससे उलझनें पैदा होती हैं जो न्यूरॉन फ़ंक्शन के लिए हानिकारक हैं।

- माइक्रोग्लिया की भूमिका: माइक्रोग्लिया मस्तिष्क की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो या तो न्यूरॉन्स की रक्षा कर सकती हैं या विषाक्त लिपिड का उत्पादन करके न्यूरोडीजेनेरेशन में योगदान कर सकती हैं, खासकर जब तनाव प्रतिक्रिया पथों द्वारा सक्रिय होती हैं।

- अल्ज़ाइमर के लिए वर्तमान उपचार प्राथमिक रूप से संज्ञानात्मक गिरावट को विलंबित करते हैं, लेकिन रोग की प्रगति को नहीं रोकते हैं।

- माइक्रोग्लियल तनाव प्रतिक्रिया मार्ग को लक्ष्य करने से भविष्य में अधिक प्रभावी उपचार हो सकते हैं।

यह उभरता हुआ अनुसंधान मस्तिष्क में तनाव प्रतिक्रिया तंत्र पर लक्षित नई चिकित्सीय रणनीतियों की संभावना पर प्रकाश डालता है, जिससे अल्जाइमर रोग के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

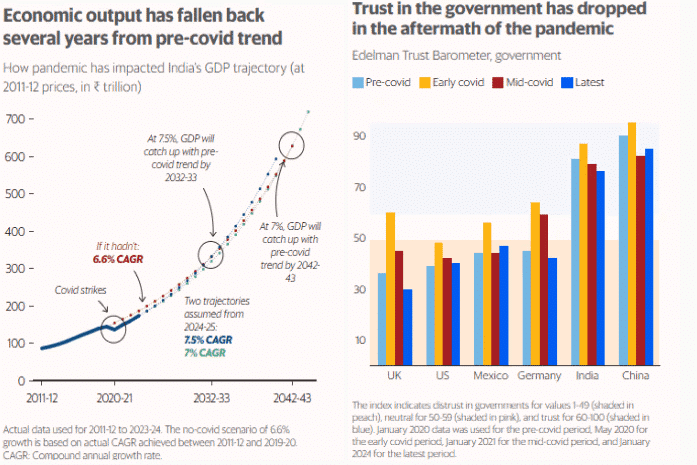

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, दुनिया ने एक महामारी के प्रकोप के पाँच साल पूरे किए, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, अभूतपूर्व आर्थिक व्यवधान और महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियाँ पैदा कीं। हालाँकि, तात्कालिक संकट का अधिकांश हिस्सा बीत चुका है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, नीतियों और समाजों पर इसके प्रभाव दुनिया को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं।

चाबी छीनना

- महामारी के कारण आर्थिक विकास में तीव्र संकुचन हुआ तथा सार्वजनिक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- वैश्विक स्तर पर संस्थाओं के प्रति विश्वास में कमी आई, जिसका प्रभाव राजनीतिक गतिशीलता और शासन पर पड़ा।

- कार्य मॉडल हाइब्रिड और गिग कार्य की ओर स्थानांतरित हो गए हैं, जिसमें लचीलेपन और कार्य-जीवन संतुलन पर जोर दिया गया है।

अतिरिक्त विवरण

आर्थिक प्रभाव:

- भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 के दौरान -5.8% तक सिकुड़ गई , जो कोविड-पूर्व औसत 6.6% से कम है ।

- महामारी के बाद की रिकवरी ने 2021 से 2023 तक 9.7% , 7% और 8.2% की वृद्धि दर दिखाई , फिर भी अर्थव्यवस्था महामारी-पूर्व प्रक्षेपवक्र से पीछे है।

- 2020 में वैश्विक जीडीपी में 3.1% की गिरावट आई , 2023 में 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी का अनुमान है।

ऋण विस्फोट:

- महामारी के दौरान दुनिया भर की सरकारों ने सार्वजनिक ऋण में दो दशकों में सबसे बड़ी वृद्धि देखी।

- उच्च ऋण बोझ राजकोषीय लचीलेपन को सीमित कर रहा है तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों से संसाधनों को हटा रहा है।

सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता:

- एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ने संस्थाओं में जनता के विश्वास में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाई।

- वर्ष 2023 के प्यू सर्वेक्षण में पाया गया कि 74% उत्तरदाताओं ने निर्वाचित पदाधिकारियों से खुद को अलग महसूस किया।

- सत्ता-विरोधी भावना बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप 2024 में 54 में से 40 चुनावों में सत्ताधारी दलों को हार का सामना करना पड़ सकता है।

बदलते कार्य मॉडल:

- हाइब्रिड कार्य लोकप्रिय हो गया है, 2024 में 42% भारतीय नौकरी चाहने वाले लचीले घंटों को प्राथमिकता देंगे।

- गिग वर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने श्रमिकों को शौक से धन कमाने और वैकल्पिक आय के स्रोत तलाशने का अवसर दिया है।

महामारी के बाद के परिदृश्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, देशों को रणनीतिक निवेश और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- आर्थिक सुधार: सकल घरेलू उत्पाद सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों में निवेश करें।

- वैश्विक सहयोग: आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने और संरक्षणवाद को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गठबंधनों को मजबूत करना।

- शासन में विश्वास में सुधार: जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

- कार्यबल अनुकूलन: कानूनी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा जाल के माध्यम से हाइब्रिड और गिग कार्य मॉडल को प्रोत्साहित करें।

- सामाजिक समानता: स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करना और वैश्विक स्तर पर संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

हाथ प्रश्न:

- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक जीडीपी विकास पथ में विचलन को कैसे प्रभावित किया है, और भारत को स्थायी सुधार पथ सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए?

भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति 2023-24

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने असुरक्षित ऋण और निजी ऋण पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताई है और भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सतर्कता बढ़ाने का आह्वान किया है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) में लगातार गिरावट और बैंकों की निरंतर लाभप्रदता के बावजूद, केंद्रीय बैंक ने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उभरते जोखिमों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चाबी छीनना

- एनपीए में गिरावट: जीएनपीए मार्च 2024 में 13 वर्ष के निम्नतम स्तर 2.7% पर पहुंच गया, जो सितंबर 2024 तक और गिरकर 2.5% हो जाएगा।

- लाभप्रदता: 2024-25 की पहली छमाही में परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) 1.4% था, और वित्त वर्ष 24 में इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 14.6% था।

- असुरक्षित ऋणों की बढ़ती हिस्सेदारी: एससीबी के कुल ऋण में असुरक्षित ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2023 में बढ़कर 25.5% हो गई।

- उच्च कर्मचारी पलायन: पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी पलायन दर बढ़कर 25% हो गई है।

- आरबीआई की सिफारिशें: बैंकों के लिए ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के अनुपालन में सुधार और कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने के लिए रणनीतियां सुझाई गईं।

अतिरिक्त विवरण

- परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए): यह किसी व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियों के सापेक्ष लाभप्रदता को मापता है।

- इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): यह किसी कंपनी के वार्षिक रिटर्न (शुद्ध आय) को उसके कुल शेयरधारकों की इक्विटी के सापेक्ष मापता है।

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर): यह बैंक की घाटे को अवशोषित करने और स्थिरता सुनिश्चित करने की क्षमता को दर्शाता है।

- डार्क पैटर्न: अनैतिक UI/UX युक्तियां जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर अनपेक्षित कार्य करने के लिए तैयार की जाती हैं, जैसे छिपी हुई लागतें और कठिन रद्दीकरण विकल्प।

असुरक्षित ऋणों की वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। जैसे-जैसे चूक बढ़ती है, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, जिससे संभावित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और उपभोक्ता विश्वास कम हो सकता है। इन दबावपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आरबीआई को ऋण देने की प्रथाओं को सख्त करने, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने, नियामक निगरानी में सुधार करने और परिसंपत्ति गुणवत्ता को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

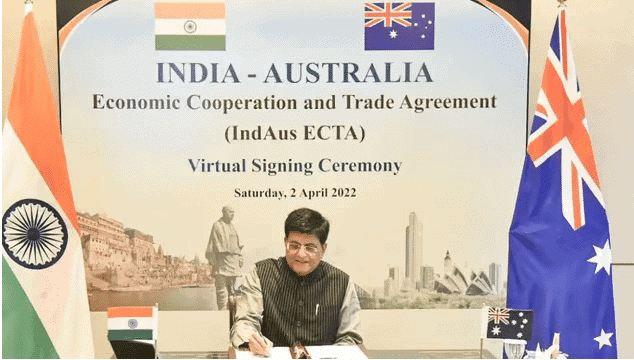

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड-ऑस ECTA) ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिसके संचालन के दो साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। दोनों देश अब इस सहयोग को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

चाबी छीनना

- भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए एक प्रमुख व्यापार समझौता है जिस पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा नवंबर 2022 में इसकी पुष्टि की जायेगी।

- 85% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं को भारत को टैरिफ-मुक्त निर्यात किया जा सकेगा, जो जनवरी 2026 तक बढ़कर 90% हो जाएगा।

- भारत को ऑस्ट्रेलिया से 96% वस्तुओं के टैरिफ-मुक्त आयात से लाभ मिलता है, जिसके 2026 तक 100% तक पहुंचने का अनुमान है।

- इस समझौते में सेवाओं के 135 उप-क्षेत्रों तथा विभिन्न उद्योगों में व्यापार बढ़ाने की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

- इससे भारत में 10 लाख नौकरियां पैदा होने, कौशल आदान-प्रदान और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

अतिरिक्त विवरण

- टैरिफ में कटौती: ईसीटीए टैरिफ में उल्लेखनीय कमी लाता है, जिससे दोनों देशों को सस्ते कच्चे माल और कम उपभोक्ता लागत के माध्यम से लाभ मिलता है।

- प्रमुख बाजारों तक पहुंच: भारत को आस्ट्रेलिया के बाजार तक तरजीही पहुंच प्राप्त होगी, जबकि आस्ट्रेलियाई व्यवसाय भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा और कृषि में भी प्रवेश कर सकेंगे।

- भू-राजनीतिक महत्व: ईसीटीए क्वाड और इंडो-पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क जैसी पहलों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, तथा दोनों देशों के आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों को संरेखित करता है।

- चुनौतियाँ: प्रगति के बावजूद, भारत को ऑस्ट्रेलिया में कम प्रतिस्पर्धात्मकता का सामना करना पड़ रहा है और उसे व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करना होगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि दोनों देश 2030 तक महत्वाकांक्षी 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के व्यापार लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए यह समझौता एक लचीली और गतिशील आर्थिक साझेदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|