Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): February 15th to 21st, 2025 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

भारत में विवाहिक बलात्कार

क्यों समाचार में है?

- गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) के मामले में, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है, तो पति पर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, चाहे उसकी सहमति का क्या हो। यह निर्णय भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत अपवाद 2 पर आधारित था, जो ऐसी परिस्थितियों में पतियों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में विवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जिसे महिलाओं के अधिकारों के कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।

मुख्य निष्कर्ष

- उच्च न्यायालय का निर्णय मौजूदा कानूनी ढांचे को दर्शाता है, जो वर्तमान में भारत में वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में मान्यता नहीं देता है।

- वैवाहिक बलात्कार के आपराधिककरण को लेकर चल रही बहस और कानूनी जांच जारी है, जिसमें महिलाओं के अधिकार समूह परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं।

अतिरिक्त विवरण

- वैवाहिक बलात्कार क्या है? वैवाहिक बलात्कार को एक प्रकार की अंतरंग साथी हिंसा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक साथी दूसरे पर सहमति के बिना यौन क्रियाएं थोपता है। भारत में, इसे अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है जब तक कि युगल अलग न हो।

- कानूनी स्थिति:IPC की धारा 375(2) के तहत, 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन क्रियाएं बलात्कार के रूप में नहीं मानी जाती हैं। हालाँकि, स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ मामले (2017) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सहमति की आयु को 18 वर्ष बढ़ा दिया गया, जिसने पूर्व के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया।

भारत में वैवाहिक बलात्कार पर चर्चा व्यक्तिगत स्वायत्तता, कानूनी समानता, और प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के बीच महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करती है। जबकि कुछ न्यायिक निर्णयों ने सहमति और व्यक्तिगत गरिमा के महत्व को रेखांकित किया है, विधायी कार्रवाई सीमित रही है। कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं।

स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती

खबर में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2025 को मनाई गई स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) की 201वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी दयानंद, एक प्रमुख विचारक, उग्र राष्ट्रवादी, और आर्य समाज के संस्थापक, ने भारत में सामाजिक सुधार और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में मूल शंकर तिवारी के रूप में हुआ।

- उन्होंने 19 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग किया और लगभग 15 वर्षों तक आध्यात्मिक सत्य की खोज की।

- उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने पर जोर दिया।

- उनका कार्य भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधारों को प्रभावित करता है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का समर्थन शामिल है।

- प्रारंभिक जीवन: एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, उन्होंने युवा अवस्था से ही मूर्तिपूजा और सामाजिक अंधविश्वासों पर सवाल उठाया।

- दर्शनशास्त्र और सुधार: उन्होंने छुआछूत, जाति भेदभाव, और बहुविवाह जैसी प्रथाओं का विरोध किया, और एक वर्गविहीन समाज की वकालत की।

- शैक्षिक योगदान: आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिसमें दयानंद एंग्लो-वेदिक (DAV) स्कूल शामिल हैं।

- राष्ट्रवादी आंदोलन: 1876 में "स्वराज" का पहला आह्वान किया, जिसका प्रभाव बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं पर पड़ा।

- आर्य समाज: वेदों के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित, यह मूर्तिपूजा और सामाजिक बुराइयों को अस्वीकार करता है, और सामाजिक सुधारों के लिए वकालत करता है।

स्वामी दयानंद सरस्वती की विरासत DAV स्कूलों जैसे संस्थानों के माध्यम से जारी है, जो आधुनिक शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जबकि उनके सामाजिक समानता और सुधार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।

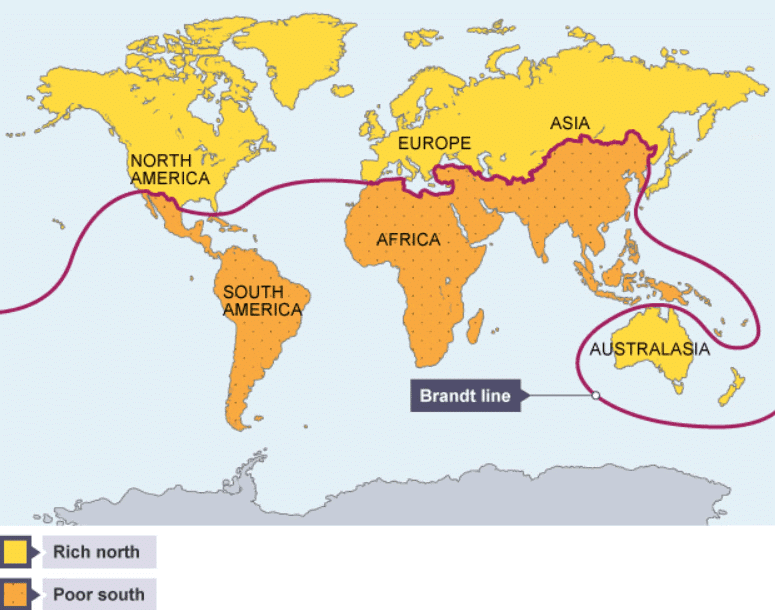

वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच भारत का पुल

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को सशक्त बनाने और वैश्विक शासन में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिससे भारत को वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल के रूप में स्थापित किया गया।

- भारत एक सहकारी विकास मॉडल का प्रस्ताव रखता है, जो पश्चिमी और चीनी दृष्टिकोण से भिन्न है।

- यह देश वैश्विक निर्णय-निर्माण मंचों में विकासशील देशों के लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

- भारत की पहलों, जैसे कि वैक्सीनेशन मैत्री, विकासशील देशों की कल्याण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

- वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटना: कई विकासशील देश ऋण संकट के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। भारत अपने "वैश्विक विकास संधि" के माध्यम से एक बिना शर्त विकास सहयोग ढांचा प्रदान करता है।

- ऐतिहासिक योगदान: वैश्विक दक्षिण में भारत की प्रारंभिक भागीदारी में गैर-अवशोषण आंदोलन (NAM) और 77 देशों के समूह (G-77) की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को एकजुट करना है।

- सक्रिय विदेश नीति: भारत अब वैश्विक शासन में एक सक्रिय भागीदार है, जिसका प्रमाण भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना है।

- चीन का मुकाबला: भारत खुद को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए एक पारदर्शी और स्थायी विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, जो ऋण-आधारित परियोजनाओं के बजाय सहकारी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

- चुनौतियाँ: भारत को चीन के प्रभाव को प्रबंधित करने, परियोजना कार्यान्वयन में देरी, और वैश्विक विकास सहायता के लिए एक परिभाषित संस्थागत ढांचे की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

संक्षेप में, वैश्विक दक्षिण में भारत की नेतृत्व भूमिका वैश्विक शासन को पुनः आकार देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने आंतरिक चुनौतियों को संबोधित करते हुए और पारदर्शी साझेदारियों को बढ़ावा देते हुए, भारत स्थायी विकास और वैश्विक मंच पर समानता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहा है।

मुख्य प्रश्न:

- भारत 'वैश्विक दक्षिण' की 'आवाज' बनने की आकांक्षा रखता है, लेकिन एक अच्छे नेता होने के लिए इसे 'सुनना' भी आवश्यक है। भारत की वैश्विक शासन को पुनः आकार देने में भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

राज्यों में पंचायतों के लिए विकेंद्रीकरण की स्थिति 2024 रिपोर्ट

- पंचायती राज मंत्रालय ने “राज्यों में पंचायतों के लिए विकेंद्रीकरण की स्थिति – एक संकेतक साक्ष्य आधारित रैंकिंग” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में पंचायतों के सशक्तीकरण में प्रगति को उजागर करती है।

- ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल विकेंद्रीकरण 2013-14 में 39.9% से बढ़कर 2021-22 में 43.9% हो गया है।

- विकेंद्रीकरण के लिए शीर्ष 5 राज्यों में कर्नाटक (1), केरल (2), तमिलनाडु (3), महाराष्ट्र (4), और उत्तर प्रदेश (5) शामिल हैं।

- निम्नतम रैंक वाले राज्य/संघ प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (13.62), पुडुचेरी (16.16), और लद्दाख (16.18) शामिल हैं।

- पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक 2024: यह सूचकांक राज्यों और संघ क्षेत्रों में पंचायतों के लिए शक्तियों और संसाधनों के विकेंद्रीकरण का आकलन करके उनकी स्वायत्तता और सशक्तीकरण का मूल्यांकन करता है।

- मूल्यांकन किए गए आयाम: रिपोर्ट में छह महत्वपूर्ण आयामों का मूल्यांकन किया गया है: ढांचा, कार्य, वित्त, कार्यकारी, क्षमता निर्माण, और पंचायतों की जवाबदेही।

- संरचना में सुधार: सरकारी पहलों ने बुनियादी ढांचे के विकास, स्टाफिंग, और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पंचायतों को मजबूत किया है, जिससे कार्यकारी सूचकांक 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया है।

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA, 2018): इस कार्यक्रम ने सूचकांक के क्षमता घटक को 44% से बढ़ाकर 54.6% कर दिया है।

कुल मिलाकर, रिपोर्ट स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण में बढ़ते विकेंद्रीकरण और सुधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। हालांकि, यह लगातार चुनौतियों को भी उजागर करती है जैसे कमजोर वित्तीय स्वायत्तता, असंगत विकेंद्रीकरण, और अपर्याप्त जवाबदेही। इन मुद्दों को संबोधित करना पंचायतों के सशक्तीकरण और सतत स्थानीय शासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का 9वां वार्षिक समारोह

- वर्ष 2025 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे 2016 में अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि से किसानों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को जारी रखने और पुनर्गठित करने की मंजूरी दी है।

- PMFBY का लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

- सभी किसान, जिसमें हिस्सेदारी किसान और पट्टे पर खेती करने वाले किसान शामिल हैं, PMFBY के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।

- PMFBY विभिन्न प्रकार के जोखिमों के खिलाफ कवरेज प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएँ और फसल कटाई के बाद की हानियाँ शामिल हैं।

- समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें कटाई के दो महीने के भीतर दावों को संसाधित किया जाता है।

- यह कवरेज क्षेत्र और किसानों की संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है।

- पात्रता: सभी किसान, जिसमें हिस्सेदारी किसान और पट्टे पर खेती करने वाले किसान, जो निर्धारित क्षेत्रों में सूचित फसलें उगाते हैं, भाग ले सकते हैं। भागीदारी स्वैच्छिक है, जिसमें गैर-ऋणी किसानों का कुल कवरेज का 55% है।

- जोखिम कवरेज:PMFBY विभिन्न जोखिमों को कवर करता है, जिसमें शामिल हैं:

- प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और असामयिक बारिश।

- फसलों को प्रभावित करने वाले कीट और बीमारियाँ।

- कटाई के 14 दिन के भीतर होने वाली फसल कटाई के बाद की हानियाँ।

- प्रतिकूल मौसम के कारण रोपण में रुकावट के लिए 25% तक के मुआवजे के दावे।

- सस्ती प्रीमियम: प्रीमियम दरें खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई हैं, सरकार विशेष राज्यों में किसानों के लिए पूरे प्रीमियम का वहन करती है।

- तकनीकी प्रगति: हानि आकलन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उपग्रह चित्रण, ड्रोन और CCE-Agri ऐप का उपयोग।

इन सुविधाओं के बावजूद, PMFBY को कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देरी से दावे निपटाने, दावों में भौगोलिक विषमताएँ और फसल कटाई के बाद की हानियों के लिए अपर्याप्त कवरेज जैसी समस्याएँ योजना की प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- दावे के निपटान में देरी: दावों की धीमी प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी के कारण नुकसान की गणनाओं पर विवाद उत्पन्न होते हैं।

- भौगोलिक विषमताएँ: कुछ राज्यों में भागीदारी और दावों की संख्या अधिक है, जबकि अन्य पीछे हैं।

- प्रीमियम सब्सिडी: सब्सिडी जारी करने में देरी के कारण दावे 12-18 महीनों तक लंबित रह सकते हैं।

- फसल कटाई के बाद के नुकसान की समस्याएँ: कवरेज केवल भौतिक नुकसान तक सीमित है, गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को शामिल नहीं करता, जिससे मुआवजा जटिल हो जाता है।

- डेटा की सीमाएँ: विश्वसनीय डेटा की कमी से नुकसान के आकलन की सटीकता प्रभावित होती है।

- बीमा और आपदा राहत का पृथक्करण: वाणिज्यिक बीमा जोखिमों और आपदा राहत के बीच भेद करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

आगे का रास्ता

- दावे के निपटारे में सुधार: दावे की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और बीमा कंपनियों द्वारा जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करना।

- छोटे और सीमांत किसानों का ध्यान रखना: छोटे किसानों को शामिल करने और लेन-देन की लागत को कम करने के लिए समुदाय-आधारित बीमा मॉडल को बढ़ावा देना।

- कम पैठ का समाधान: PMFBY के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र और बैंकों को शामिल करना।

- नए जोखिमों को शामिल करना: जंगली जीवों और फसलों के लिए अन्य उभरते खतरों से संबंधित जोखिमों को कवर करने के लिए कवरेज का विस्तार करना।

संक्षेप में, जबकि PMFBY ने किसानों को फसल बीमा प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसके चुनौतियों का समाधान करना इसकी प्रभावशीलता और पहुँच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

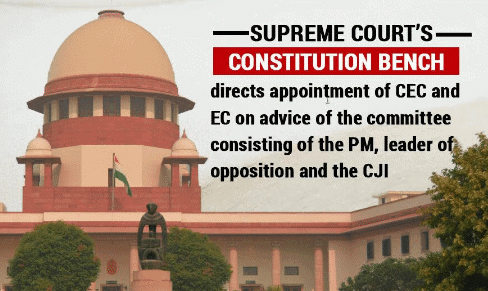

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

- ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है, यह नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा के शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत की गई है। इस नियुक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है क्योंकि चयन समिति के एक सदस्य ने आपत्ति उठाई, यह तर्क देते हुए कि चयन प्रक्रिया ने सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों की अनदेखी की है, जो अनूप बरनवाल मामले, 2023 में निर्धारित की गई थीं।

- 2023 का अधिनियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के बारे में पूर्व के 1991 अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है।

- यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लागू किया गया है, जो केंद्र की CEC और ECs की नियुक्ति में विशेष शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के कारण था।

- मुख्य प्रावधानों में एक नई चयन समिति और योग्यता, वेतन, कार्यकाल और हटाने की शर्तों के लिए मानदंडों की स्थापना शामिल है।

चयन समिति: CEC और ECs की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी, जिसमें शामिल हैं:

- प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)

- लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP)

- प्रधान मंत्री द्वारा नामित संघ कैबिनेट मंत्री

खोज समिति: कानून मंत्री के नेतृत्व में एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी, और अनुभाग 8 चयन समिति को इस सूची से परे नामों पर विचार करने की अनुमति देता है।

योग्यता मानदंड: उम्मीदवारों को भारत सरकार में सचिव स्तर की पद पर कार्य किया होना चाहिए और उनके पास आवश्यक अनुभव और ईमानदारी होनी चाहिए।

वेतन, कार्यकाल, और पुनर्नियुक्ति: CEC और ECs को एक सुप्रीम कोर्ट जज के समकक्ष वेतन प्राप्त होता है, वे छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं, और उन्हें पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि एक EC CEC बन जाता है, तो उनका कुल कार्यकाल छह वर्षों से अधिक नहीं हो सकता।

हटाने और इस्तीफा: CEC को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज को, और दोनों राष्ट्रपति के समक्ष इस्तीफा दे सकते हैं।

2023 का अधिनियम नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्यकारी प्रभाव के बारे में चिंताओं को उठाता है, जिससे चुनाव आयोग (EC) की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखना और प्रक्रिया में कार्यकारी का प्रभुत्व EC की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में चुनावों की ईमानदारी पर प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्षतः, जबकि 2023 का अधिनियम CEC और ECs की नियुक्ति को अधिक व्यवस्थित रूप से विनियमित करने का प्रयास करता है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और राजनीतिक पूर्वाग्रह की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ बनी हुई हैं। EC की स्वायत्तता को बढ़ाने और चयन प्रक्रिया में संतुलन बहाल करने के लिए उपाय महत्वपूर्ण हैं ताकि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

भारत की रक्षा बलों में बढ़ता तनाव

समाचार में क्यों?

- मणिपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक सैनिक द्वारा दो सहयोगियों की हत्या के बाद आत्महत्या करने की हालिया घटना ने भारत की सुरक्षा बलों में बढ़ते तनाव स्तरों पर ध्यान आकर्षित किया है। रक्षा कर्मियों के बीच आत्महत्या और इस्तीफे की बढ़ती घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

- रक्षा बलों में बढ़ता तनाव गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और दुखद परिणामों का कारण बनता है।

- भारतीय सेना के 50% से अधिक कर्मियों को एक अध्ययन के अनुसार गंभीर तनाव में बताया गया है, जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) द्वारा किया गया था।

- ऑपरेशनल और नॉन-ऑपरेशनल तनाव कारक कर्मियों द्वारा अनुभव किए जा रहे मानसिक तनाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- ऑपरेशनल तनाव कारक: आतंकवाद विरोधी/गैर-सैन्य (CI/CT) अभियानों में लंबे समय तक तैनाती, साथ ही उच्च जोखिम वाले वातावरण जैसे कि चरम मौसम और कठिन भूभाग के निरंतर संपर्क से तनाव स्तर में वृद्धि होती है। सैन्य अभियानों की प्रकृति निरंतर सतर्कता और त्वरित निर्णय लेने की मांग करती है, जो अत्यधिक तनावपूर्ण हो सकता है।

- नॉन-ऑपरेशनल तनाव कारक: नेतृत्व में कमी, सहकर्मियों के साथ संघर्ष, बार-बार स्थानांतरण और प्रशासनिक चुनौतियां ऐसे अस्थिर वातावरण का निर्माण करती हैं जो तनाव को बढ़ाती हैं। इसके अलावा, खराब गुणवत्ता वाले राशन और मनोरंजन सुविधाओं की कमी जैसे बुनियादी ढांचे और समर्थन की कमी स्थिति को और बिगाड़ देती है।

- मानसिक स्वास्थ्य कलंक: कई कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कलंक का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें सहायता प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है क्योंकि उन्हें कमजोर दिखने का डर होता है।

- तनाव के उच्च स्तर आत्महत्याओं और भाईचारे की घटनाओं में वृद्धि से संबंधित हैं, जो बलों की परिचालन क्षमता और मनोबल को और अधिक खतरे में डालते हैं।

अंत में, भारत के रक्षा कर्मियों के बीच बढ़ते तनाव स्तरों का समाधान राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रणालियों को लागू करना, समय-समय पर तनाव आकलन करना, और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना इन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम हैं।

|

3137 docs|1045 tests

|