Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): February 15th to 21st, 2025 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

| Table of contents |

|

| भारत-कतार रणनीतिक भागीदारी |

|

| भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र |

|

| एनसीएसटी का 22वां स्थापना दिवस |

|

| ड्राफ्ट यूजीसी नियमावली 2025 |

|

| भारत-अर्जेंटीना लिथियम साझेदारी |

|

| DDoS साइबर-हमला |

|

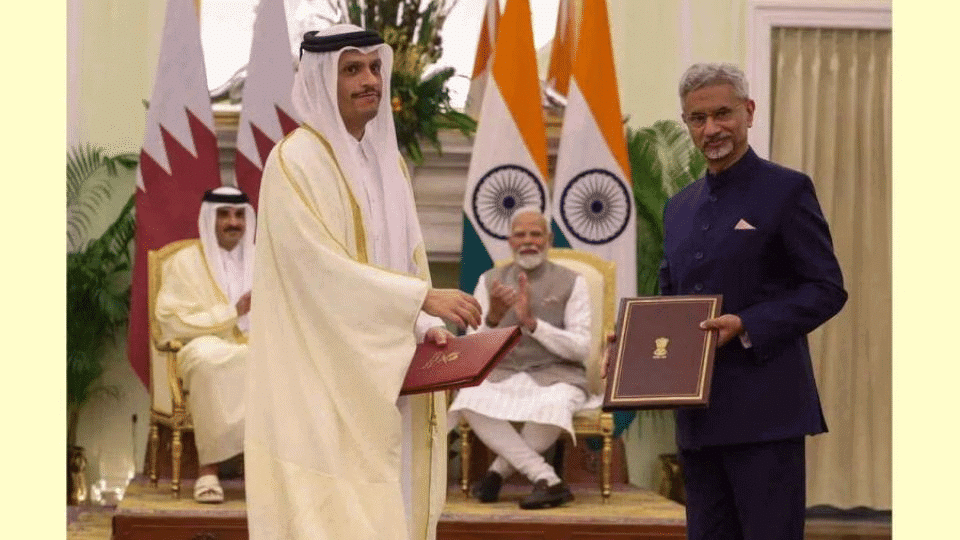

भारत-कतार रणनीतिक भागीदारी

क्यों समाचार में है?

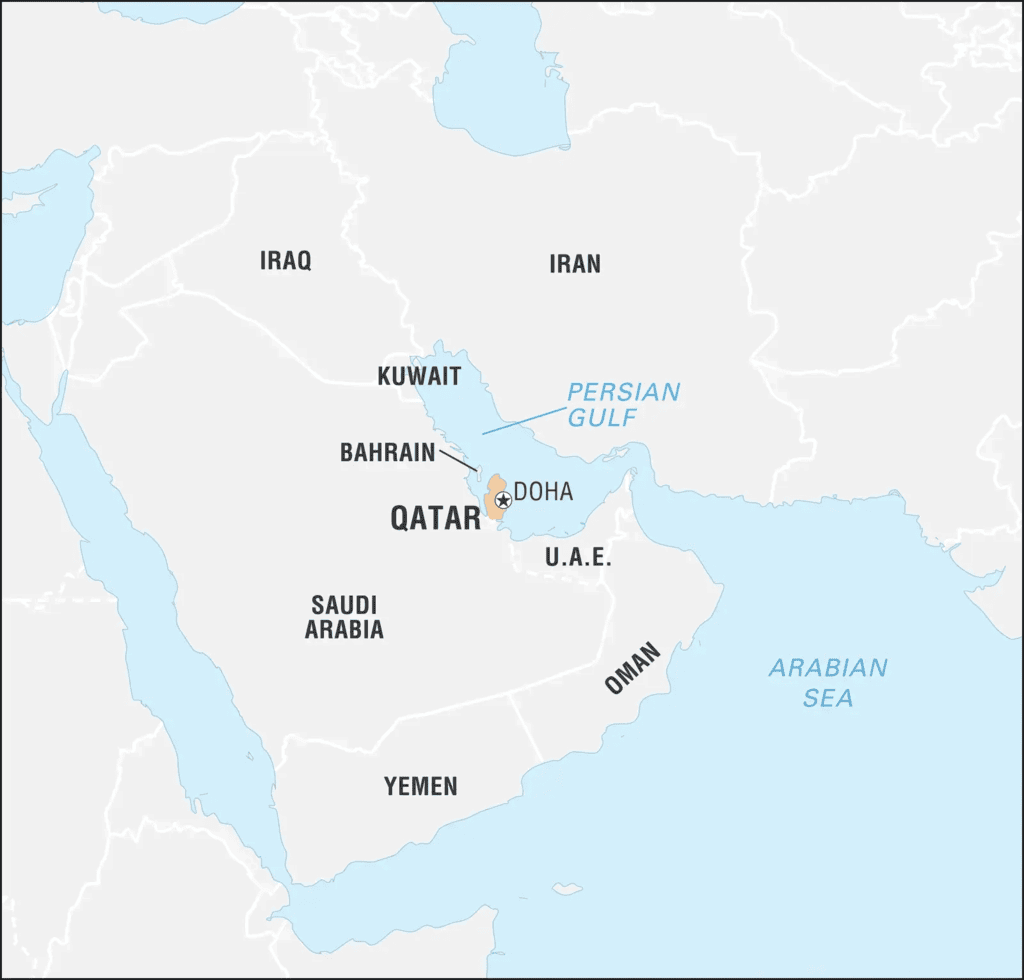

- कतार के अमीर शेख तमिम बिन हमद अल थानी ने हाल ही में भारत का दौरा किया ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने अपने व्यापार को 28 अरब USD तक दोगुना करने और भारत में कतर के निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्य बिंदु

- स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उन्नयन: भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उन्नत किया है ताकि व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाया जा सके।

- द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य: दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को USD 14 बिलियन से बढ़ाकर USD 28 बिलियन करना है।

- कतर की निवेश प्रतिबद्धता: कतर के संप्रभु संपत्ति कोष ने भारत में USD 1.5 बिलियन का निवेश किया है और USD 10 बिलियन की अतिरिक्त प्रतिबद्धता की है, जो अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, और उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग में होगी।

- डबल टैक्सेशन से बचाव: आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित समझौता हस्तांतरित किया गया।

- फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की स्थिति: चल रही चर्चाएँ भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच FTA पर बातचीत पर केंद्रित हैं, जिसमें कतर भी शामिल है।

- अवसंरचना: चर्चाओं में कतर में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को सक्रिय करने और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त तकनीकी-नगर (GIFT) के माध्यम से भारत में कतर नेशनल बैंक की उपस्थिति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- इजराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष: भारत ने दो-राज्य समाधान के प्रति अपनी समर्थन की पुनरावृत्ति की।

अतिरिक्त विवरण

- ऊर्जा सहयोग: वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कतर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आपूर्तिकर्ता था, जिसने कुल LNG आयात का 48% से अधिक प्रदान किया और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा, जिसमें 29% का योगदान था। यह ऊर्जा साझेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है।

- स्ट्रैटेजिक सहयोग: कतर भारत की "पश्चिम की ओर देखें" नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, GCC देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देता है।

- भू-राजनीतिक महत्व: कतर महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मुद्दों, जैसे कि अफगानिस्तान और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जिससे भारत क्षेत्रीय मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है।

- आतंकवाद विरोधी सहयोग: भारत और कतर आतंकवाद से निपटने में समान हित साझा करते हैं, कतर की रणनीतिक स्थिति आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को सुविधाजनक बनाती है।

यह साझेदारी भारत और कतर के बीच एक मजबूत सहयोग का प्रतीक है, जो साझा आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के महत्व को उजागर करती है।

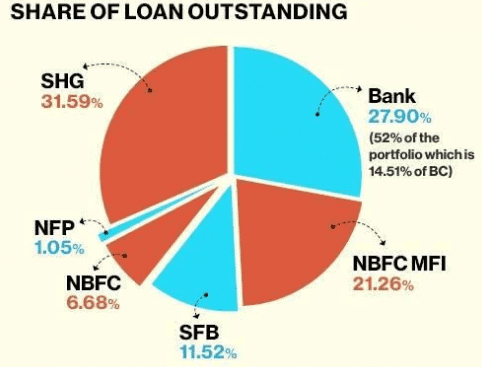

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र

क्यों समाचार में?

- भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो underserved परिवारों को क्रेडिट प्रदान करता है। फिर भी, तेजी से क्रेडिट विस्तार के संबंध में बढ़ती चिंताएँ मजबूत नियमों और जिम्मेदार उधारी प्रथाओं की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

- माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (MFIs) उन लोगों को आवश्यक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है।

- इस क्षेत्र का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2014 में स्थापित NBFC-MFI ढांचे के तहत किया जाता है।

- 31 मार्च, 2024 तक, इस क्षेत्र में 168 MFIs हैं जो 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों को 4.33 लाख करोड़ रुपये के ऋण पोर्टफोलियो के साथ सेवा प्रदान कर रही हैं।

- माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (MFI): ये वित्तीय संस्थाएँ हैं जो उन व्यक्तियों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिनके पास बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं, जिसका उद्देश्य निम्न-आय और बेरोजगार व्यक्तियों को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

- नियामक ढांचा: MFIs को RBI के NBFC-MFI ढांचे द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें ग्राहक संरक्षण, उधारकर्ता सुरक्षा और क्रेडिट मूल्य निर्धारण के प्रावधान शामिल हैं।

- MFIs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:

- लाभप्रदता और आर्थिक स्थिरता: कई MFIs सब्सिडी पर निर्भर हैं, उच्च संचालन लागत का सामना करते हैं, और केवल एक अंश वास्तव में पूंजी व्यय के बाद लाभप्रद हैं।

- नियामक अंतराल: अपर्याप्त दस्तावेज़ और विलंबित क्रेडिट ब्यूरो डेटा सटीक मूल्यांकन में बाधा डालते हैं, विशेष रूप से अनियमित उधारदाताओं द्वारा।

- बढ़ती प्रतिस्पर्धा: क्षेत्र में बढ़ते खिलाड़ियों के कारण सख्त ड्यू डिलिजेंस के बिना अधिक क्रेडिट आपूर्ति होती है।

- खराब मॉडल चयन: MFIs मुख्य रूप से SHG या JLG मॉडल का उपयोग करते हैं, जो उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकते।

- लिंग पूर्वाग्रह: महिलाएँ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करती हैं, वे पुरुषों की तुलना में 15-20% कम संभावना रखती हैं कि उनके पास बैंक खाता हो।

- माइक्रोफाइनेंस से संबंधित सरकारी योजनाएँ:

- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

- स्व-सहायता समूह (SHG) - बैंक लिंकिंग कार्यक्रम

- सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कोष (CGTMSE)

- सतत विकास के लिए प्रस्तावित सुधार:

- मानकीकृत घरेलू आय मूल्यांकन और उधारी ट्रैकिंग के साथ क्रेडिट आकलन को मजबूत करना।

- Aadhaar आधारित KYC प्रक्रियाओं के माध्यम से उधारकर्ता पहचान को बढ़ाना।

- उधारकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरत-आधारित उधारी मॉडल अपनाना।

- महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए लिंग-समावेशी वित्तपोषण को बढ़ावा देना।

- गरीबी उन्मूलन में प्रभावशीलता को मापने के लिए माइक्रोफाइनेंस पहलों का मजबूत प्रभाव आकलन करना।

सारांश में, जबकि भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नियामक सुधार और नवीन उधारी प्रथाओं की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

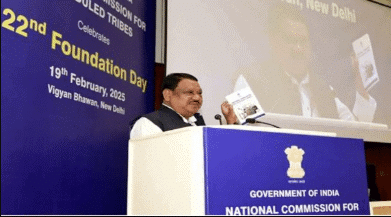

एनसीएसटी का 22वां स्थापना दिवस

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने 19 फरवरी 2025 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें आयोग की अनुसूचित जनजातियों (STs) के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।

- NCST की स्थापना भारत में अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए की गई थी।

- यह आयोग संविधानिक सुरक्षा की निगरानी करने और STs के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- उत्पत्ति और विकास: राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों (SCs) और STs के लिए आयोग की पहली स्थापना 1992 में की गई थी। STs की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, NCST का गठन फरवरी 2004 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया, जिसने अनुच्छेद 338 को संशोधित किया और अनुच्छेद 338A को पेश किया।

- संरचना और कार्यकाल: NCST में एक अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री के रैंक का), एक उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री के रैंक का) और तीन अन्य सदस्य (सचिव के रैंक के) होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष है, जिसमें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की संभावना होती है।

- मुख्य कार्य: अनुच्छेद 338A(5) के तहत, NCST STs के लिए सुरक्षा की निगरानी करता है, जनजातीय अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करता है, और सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देता है। यह जनजातीय कल्याण के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, नीति उपायों का सुझाव देता है, और ST कल्याण कार्यक्रमों की निगरानी करता है।

- आयोग जनजातियों के लिए भूमि स्वामित्व अधिकारों की सिफारिश करता है, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वर्णित है, और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के कार्यान्वयन के लिए वकालत करता है।

NCST से संबंधित चुनौतियाँ

- प्रशासनिक और वित्तीय सीमाएँ: NCST जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो इसकी वित्तीय और संचालन स्वायत्तता को सीमित करता है, जिससे इसके बजट और संचालन पर प्रभाव पड़ता है।

- मानव संसाधन की कमी: NCST की प्रभावशीलता कर्मचारियों की कमी और महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय तक रिक्तियों के कारण बाधित होती है, जिससे जनजातीय कल्याण मुद्दों को हल करने में देरी होती है।

- कमज़ोर प्रवर्तन शक्तियाँ: NCST द्वारा किए गए सुझाव बाध्यकारी नहीं होते, जिससे STs के लिए सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने की इसकी क्षमता सीमित होती है और सरकारी एजेंसियों के बीच जवाबदेही की कमी होती है।

- जानकारी और पहुँच की कमी: कई जनजातीय व्यक्ति अपने अधिकारों और NCST के अस्तित्व के बारे में अनजान हैं, जो मजबूत grassroots भागीदारी की आवश्यकता को दर्शाता है।

आगे का रास्ता

- कानूनी अधिकार को मजबूत करना: एनसीएसटी को 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को दिए गए दंड लगाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

- क्षमता निर्माण: एनसीएसटी कर्मचारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करना स्टाफिंग की कमी को दूर करने और संचालन की दक्षता को सुधारने में मदद कर सकता है।

- नीतियों पर अनिवार्य परामर्श: अनुच्छेद 338ए(9) के अनुपालन को सुनिश्चित करना मंत्रालयों और राज्यों के लिए सभी जनजातीय कल्याण नीतियों पर एनसीएसटी से परामर्श करना अनिवार्य बनाएगा।

- शिकायतें: एनसीएसटी को हिंसा, विस्थापन और मानव अधिकार उल्लंघनों के मामलों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण सेल स्थापित करना चाहिए।

निष्कर्ष में, एनसीएसटी भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके चुनौतियों का समाधान करना और इसकी क्षमताओं को बढ़ाना जनजातीय अधिकारों और हितों की प्रभावी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

ड्राफ्ट यूजीसी नियमावली 2025

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

- हाल ही में, भारत के छह राज्यों ने 2025 के लिए ड्राफ्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नियमावली को वापस लेने की मांग की है। उठाए गए चिंताओं का केंद्र संघीय स्वायत्तता और देश में शिक्षा के मानकों के मुद्दे हैं।

- यह ड्राफ्ट उपकुलपतियों (VCs) के चयन प्रक्रिया को संकुचित करता है, जिससे उनकी नियुक्ति में राज्य सरकारों की भागीदारी समाप्त हो जाती है।

- जो विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें यूजीसी फंडिंग और अन्य योजनाओं से बाहर किया जा सकता है।

- उपकुलपतियों का कार्यकाल तीन वर्षों से बढ़ाकर पांच वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है।

- यह सार्वजनिक प्रशासन और नीति में कम से कम एक दशक का वरिष्ठ स्तर का अनुभव रखने वाले गैर-शैक्षणिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की भर्ती की अनुमति देता है।

- अंडरग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं।

- ये नियमावली अकादमी और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने, शैक्षणिक प्रकाशनों में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने, पारदर्शिता में वृद्धि करने और खेल खिलाड़ियों को शिक्षण भूमिकाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखती हैं।

- उद्गम: भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने की पहल 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट के साथ शुरू हुई, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था। 1945 में स्थापित इस समिति ने प्रारंभ में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों का प्रबंधन किया। 1947 तक, इसकी जिम्मेदारियाँ सभी विश्वविद्यालयों तक विस्तारित हो गईं।

- 1948 की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका नेतृत्व डॉ. एस. राधाकृष्णन ने किया, ने यूके मॉडल के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की। इसके बाद, 1952 में, संघ सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नियुक्त किया।

- 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया, UGC 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

प्रस्तावित यूजीसी नियमावली 2025 ने केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक प्राधिकरणों के बीच शक्ति संतुलन और भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन पर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है।

भारत-अर्जेंटीना लिथियम साझेदारी

समाचार में क्यों?

- भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अर्जेंटीना में लिथियम संसाधनों और निवेश के अवसरों की खोज करना है। यह सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जेंटीना वैश्विक लिथियम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है।

- अर्जेंटीना अपने विशाल लिथियम भंडार के लिए जाना जाता है।

- यह देश 'लिथियम त्रिकोण' का हिस्सा है, जिसमें बोलिविया और चिली भी शामिल हैं।

- भारत इस साझेदारी के माध्यम से अपने लिथियम आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

- लिथियम: यह एक नरम, चांदी-श्वेत क्षारीय धातु है जिसे अक्सर सफेद सोना कहा जाता है। यह सबसे हल्की धातु और ठोस तत्व है, जिसे क्षारीय और दुर्लभ धातु दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- लिथियम को पेटलाइट, लेपिडोलाइट, और स्पोडुमीन जैसे खनिजों से और साथ ही उपसतह खारे पानी से निकाला जाता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है, इसलिए इसे खनिज तेल में संग्रहित करना आवश्यक है।

- यह खनिज इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- लिथियम के सबसे बड़े भंडार वाले देशों में चिली, चीन, और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

- भारत में, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में सालाल-हाइमना, झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह, और कर्नाटक में मंड्या जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की पहचान की गई है।

भारत और अर्जेंटीना के बीच यह साझेदारी भारत की लिथियम बाजार में स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है, जो इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

DDoS साइबर-हमला

खबर में क्यों?

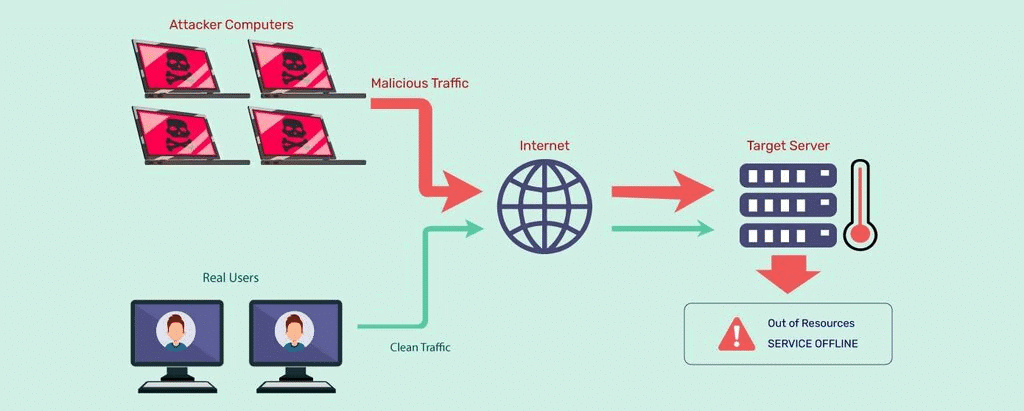

- कर्नाटका में संपत्ति पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कावेरी 2.0 पोर्टल को Distributed Denial of Service (DDoS) हमले के कारण महत्वपूर्ण व्यवधानों का सामना करना पड़ा। इस हमले ने सिस्टम को नकली खातों और स्वचालित अनुरोधों की बाढ़ से प्रभावित कर दिया, जिससे considerable downtime हो गया।

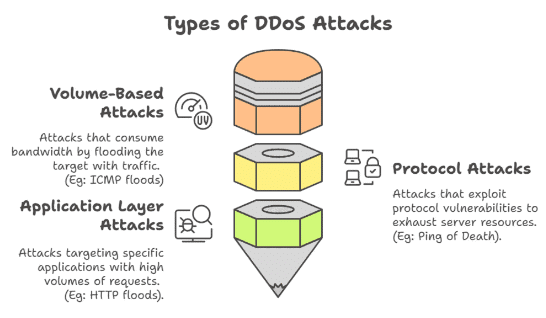

- DDoS हमला एक प्रकार का साइबर हमला है जो किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक के साथ अत्यधिक दबाव डालता है, जिससे वह अनुपलब्ध हो जाती है।

- DDoS हमले कई समझौता किए गए सिस्टमों का उपयोग करते हैं, जिन्हें botnets भी कहा जाता है, ताकि बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकें।

- Distributed Denial of Service (DDoS) हमला: इस प्रकार के हमले की विशेषता यह है कि यह लक्षित स्थान को कई स्रोतों से ट्रैफिक से भर देता है, जिससे इसे रोकना कठिन हो जाता है।

- DDoS हमले गंभीर परिणामों का कारण बन सकते हैं, जैसे सेवा में बाधा, राजस्व का नुकसान, साइबर सुरक्षा में कमजोरियों का उजागर होना, और एक संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान।

DDoS हमलों से बचाव के लिए, संगठन विभिन्न शमन रणनीतियाँ लागू कर सकते हैं, जिसमें ट्रैफिक फ़िल्टरिंग, दर सीमित करना, बॉट पहचान तकनीकें (जैसे CAPTCHA और व्यवहारिक विश्लेषण), सुरक्षा ऑडिट करना, घटना प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाना, और बहु-कारक प्रमाणीकरण शामिल हैं। ये उपाय ऐसे साइबर खतरों के खिलाफ समग्र सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कोई Denial of Service (DoS) हमलों के विषय को भी जान सकता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|