Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): February 22nd to 28th, 2025 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

न्यायिक बैकलॉग के समाधान के रूप में मध्यस्थता

क्यों समाचार में?

- भारत की न्यायिक प्रणाली में मामलों का बैकलॉग चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (SC) में 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालयों में 62 लाख, और निचले न्यायालयों में लगभग 5 करोड़ मामले हैं। न्यायिक देरी के बढ़ते चिंताओं के बीच, मध्यस्थता अदालतों पर बोझ कम करने और विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभर रही है।

मुख्य बिंदु

- भारत में न्यायिक बैकलॉग अत्यधिक उच्च है।

- मध्यस्थता को अदालतों की भीड़ को कम करने के लिए एक प्रभावी विधि के रूप में मान्यता मिल रही है।

न्यायिक बैकलॉग के कारण:

न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात कम: भारत में प्रति मिलियन लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है।

- मुकदमे में वृद्धि: कानूनी जागरूकता और जनहित याचिका (PIL) जैसे तंत्रों के कारण मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- विरोधात्मक कानूनी प्रणाली: यह कई अंतरिम आवेदन और लगातार अपीलों को प्रोत्साहित करती है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया लंबी हो जाती है।

- संरचना और प्रक्रियात्मक कमियां: अपर्याप्त न्यायालय और डिजिटल बुनियादी ढाँचा कार्यवाही में देरी करते हैं।

- कम उपयोग किए गए ADR तंत्र: वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) विधियाँ जैसे मध्यस्थता का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।

मध्यस्थता कैसे मदद कर सकती है:

मध्यस्थता एक ADR प्रक्रिया है: जिसमें विवादित पक्षों के बीच चर्चा को सुगम बनाने के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल किया जाता है।

- कानूनी ढांचा: मध्यस्थता अधिनियम, 2023 नागरिक और वाणिज्यिक विवादों के लिए मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य करता है, जिससे मध्यस्थता समझौतों की कानूनी स्थिति में सुधार होता है।

- मध्यस्थता न्यायालयों को अधिक गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जिससे उनके कार्यभार में कमी आती है।

मध्यस्थता से संबंधित चुनौतियाँ:

- मुकदमेबाजों और वकीलों के बीच मध्यस्थता के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी।

- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: चूंकि मध्यस्थता स्वैच्छिक है, पक्षों के लिए समाधान तक पहुँचना संभव नहीं हो सकता।

- सीमित संस्थागत समर्थन: सभी न्यायालयों में न्यायालय-संबद्ध मध्यस्थता केंद्रों तक पहुंच नहीं है।

आगे का रास्ता:

- मध्यस्थता के संबंध में यूके और इटली जैसे देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

- मानकीकृत प्रथाओं को लागू करने के लिए मध्यस्थता के लिए एक नियामक निकाय स्थापित करना।

- डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना।

मध्यस्थता भारत में न्यायिक बैकलॉग के लिए एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करती है, जो विवादों को तेजी से, लागत-कुशल और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का एक तरीका प्रदान करती है। मध्यस्थता के लिए जागरूकता और संस्थागत समर्थन को बढ़ाना एक अधिक प्रभावी न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

उच्च न्यायालय का रिमिशन पर निर्देश

- उच्च न्यायालय (SC) ने रिमिशन पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्यों को रिमिशन नीतियों के तहत कैदियों की समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, भले ही कोई औपचारिक आवेदन न हो। यह निर्णय 2021 में प्रारंभ किए गए suo-motu मामले में दिया गया था, जिसका उद्देश्य जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को संबोधित करना और रिमिशन के लिए निष्पक्ष एवं गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

- राज्यों को 2 महीनों के भीतर एक स्पष्ट रिमिशन नीति तैयार करनी होगी, जो संविधान और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।

- रिमिशन के मानदंडों को उचित होना चाहिए, जैसा कि Mafabhai Motibhai Sagar Case (2024) में upheld किया गया है।

- विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता को मनमाने तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता; यदि शर्तें उल्लंघित होती हैं, तो राज्य को कारणों के साथ एक नोटिस जारी करना होगा और अंतिम निर्णय लेने से पहले दोषी को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देनी होगी।

रिमिशन क्या है?

परिभाषा: रिमिशन का अर्थ है जेल की सजा की अवधि में कमी, बिना सजा की प्रकृति को बदले। यह एक दोषी को विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर निर्धारित अवधि से पहले रिहा होने की अनुमति देता है।

संविधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 72: भारत के राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, समय सीमा बढ़ाने या रिमिशन देने का अधिकार देता है, या संघ कानून या सैन्य अदालतों के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को निलंबित, रिमिट या परिवर्तित करने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 161: राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए राज्यपाल को समान शक्तियाँ प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 32 एवं 226: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिमिशन मामलों में रिट अधिकार क्षेत्र के माध्यम से हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।

कानूनी प्रावधान:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473: राज्य सरकारों को किसी भी समय, शर्तों के साथ या बिना, सजाओं को रिमिट करने का अधिकार देती है।

- शर्तों का पालन न करने पर रिमिशन को रद्द किया जा सकता है और बिना वारंट के पुनः गिरफ्तारी हो सकती है।

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433A: कहती है कि मौत की सजा के लिए दोषी ठहराए गए जीवन कारावासियों को 14 वर्षों की सजा पूरी किए बिना रिहा नहीं किया जा सकता।

रिमिशन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- लक्ष्मण नासकर बनाम भारत संघ (2000): सर्वोच्च न्यायालय ने रिमिशन के लिए पांच कारकों को रेखांकित किया: सामाजिक प्रभाव, अपराध की गंभीरता, पुनरावृत्ति का जोखिम, जेल में व्यवहार, और पुनः एकीकरण की संभावना, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए।

- एपुुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रिमिशन आदेशों की न्यायिक समीक्षा गैर-मनन और बुरी नीयत जैसे आधारों पर की जा सकती है।

- हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह (2007): सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जबकि रिमिशन एक मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए।

- संगीत एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 432 सीआरपीसी के तहत रिमिशन के लिए दोषी की आवेदन की आवश्यकता होती है और इसे सरकार द्वारा बिना आवेदन के नहीं दिया जा सकता।

- मोहींदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों के पास स्वतंत्र रूप से रिमिशन देने का अधिकार नहीं है।

- भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015): सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जीवन की सजा को रिमिशन के बिना तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक दोषी का "अंतिम सांस," इसे मृत्यु दंड के विकल्प के रूप में देखते हुए।

- माफाभाई मोटिभाई सागर बनाम गुजरात राज्य (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिमिशन की शर्तें उचित होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न तो मनमाने रूप से कठोर हों और न ही अस्पष्ट।

भारतीय कृषि में एआई क्रांति

- माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्य नडेला ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है, जो महाराष्ट्र के बारामती में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स (PFV) के माध्यम से कृषि को बदल रहा है। इस पहल ने फसलों की पैदावार में 40% की वृद्धि की है, जबकि संसाधनों के उपयोग को कम किया है।

- प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स: डेटा-संचालित अंतर्दृष्टियों के माध्यम से कृषि को सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन-सोर्स एआई सूट।

- तकनीकी नवाचार: कार्यान्वयन के लिए Azure Data Manager, FarmVibes.AI और Agripilot.AI का उपयोग करता है, जो क्रियाशील कृषि सिफारिशें प्रदान करता है।

- प्रभाव मेट्रिक्स: फसल उत्पादन, उर्वरक लागत, पानी के उपयोग, और फसल के बाद की बर्बादी में महत्वपूर्ण सुधार।

प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स: माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा कृषि विकास ट्रस्ट के सहयोग से बारामती में विकसित किया गया, यह प्रोजेक्ट एक एआई सूट का उपयोग करता है जो उपग्रह, मौसम, और सेंसर डेटा को एकत्रित करके कृषि प्रथाओं को बदलता है।

उपयोग की गई तकनीकों:

- कृषि के लिए Azure Data Manager: विभिन्न डेटा को एकत्रित करके खेत की स्थितियों का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है।

- FarmVibes.AI: विशेष कृषि सलाह के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी के मापदंडों का विश्लेषण करता है।

- Agripilot.AI: स्थानीय भाषाओं में वास्तविक समय की अंतर्दृष्टियाँ और व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रभाव: इस पहल के परिणामस्वरूप:

- फसल उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है, जिससे फसलें अधिक स्वस्थ बनी हैं।

- उर्वरक लागत में 25% की कमी हुई है, जो एआई-निर्देशित उर्वरक के कारण है।

- सिंचाई के लिए पानी की खपत में 50% की कमी आई है।

- फसल के बाद की बर्बादी में 12% की कमी हुई है, जिससे लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

- पर्यावरणीय लाभ, जिसमें रासायनिक बहाव और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी शामिल है।

कैसे एआई भारतीय कृषि में क्रांति ला रहा है?

स्मार्ट सिंचाई: एआई मिट्टी की नमी और जलवायु डेटा का विश्लेषण करके सिंचाई कार्यक्रमों को अनुकूलित करता है, जिससे पानी की कमी की चुनौतियों का समाधान होता है।

कीट और खरपतवार नियंत्रण:

- राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली: कीट गतिविधियों की निगरानी करता है और वास्तविक समय में अलर्ट भेजता है।

- स्वचालित खरपतवार पहचान: एआई का उपयोग करके खरपतवार और फसलों के बीच अंतर करता है, जिससे हर्बीसाइड के उपयोग को कम किया जा सकता है।

कृषि में AI का आर्थिक प्रभाव

- कृषि में AI का बाजार 2023 में 1.7 बिलियन USD से बढ़कर 2028 तक 4.7 बिलियन USD होने की संभावना है, जिसमें 23.1% की CAGR है।

- किसान ई-मित्र: एक AI चैटबॉट जो किसानों को सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों में सहायता करता है।

कृषि में AI अपनाने के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं?

- जागरूकता की कमी: कई किसान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, AI उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता की कमी का सामना करते हैं।

- उच्च कार्यान्वयन लागत: ड्रोन और IoT सेंसर जैसे AI समाधानों के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे छोटे किसान अक्सर वहन नहीं कर सकते।

- अवसंरचना में कमी: खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी AI प्लेटफार्मों तक पहुँच में बाधा डालती है, और कई गांवों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

- डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता: AI की प्रभावशीलता सटीक कृषि डेटा की उपलब्धता द्वारा सीमित होती है।

- सीमित अनुकूलन: अधिकांश AI मॉडल भारत की विविध कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुरूप नहीं हैं, जिससे अधिक क्षेत्र-विशिष्ट समाधानों की आवश्यकता होती है।

- डेटा ढांचे: AgriStack और India Digital Ecosystem for Agriculture (IDEA) जैसी पहलों से डेटा प्रबंधन में सुधार हो सकता है, जिससे बेहतर भविष्यवाणियाँ संभव हैं।

- डिजिटल अवसंरचना: PM-WANI और BharatNet जैसे कार्यक्रम ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार कर सकते हैं, जिससे AI प्लेटफार्मों तक पहुँच में सहायता मिलती है।

- स्किलिंग और जागरूकता: National e-Governance Plan in Agriculture (NeGPA) का उद्देश्य किसानों को AI अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करना और डिजिटल कौशल को बढ़ाना है।

- वित्तीय सहायता: Digital Agriculture Mission (2021-2025) कृषि-तकनीकी स्टार्टअप और सहकारी समितियों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करता है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

कुल मिलाकर, भारतीय कृषि में AI का एकीकरण उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने की अपार संभावनाएँ रखता है, इसके बावजूद उन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है जो सफल कार्यान्वयन और व्यापक स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

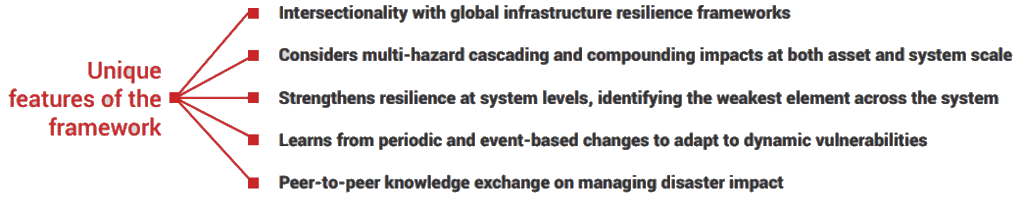

आपदा जोखिम और पुनर्स्थापना आकलन ढांचा (DRRAF)

- टेलीकम्युनिकेशंस विभाग (DoT), आपदा पुनर्स्थापना अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) के सहयोग से, भारत के टेलीकॉम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ पुनर्स्थापनात्मक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट CDRI के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय आपदा जोखिम एवं पुनर्स्थापना आकलन अध्ययन का हिस्सा है।

- DRRAF का उद्देश्य अवसंरचना क्षति और वित्तीय नुकसानों को कम करना है, साथ ही आपातकालीन संपर्कता को बढ़ाना है।

- यह संयुक्त राष्ट्र की पहल "सबके लिए प्रारंभिक चेतावनियाँ (EW4All) 2027 तक" के साथ संरेखित है, जो जलवायु-संबंधित आपदाओं से वैश्विक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है।

DRRAF के बारे में: CDRI, DoT, और NDMA द्वारा विकसित, DRRAF एक प्रणाली-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है जो सभी संपर्क स्तरों और क्षेत्रों को कवर करता है।

यह ढांचा पांच प्रमुख आयामों में आपदा पुनर्स्थापनात्मक उपायों का आकलन और प्रस्ताव करता है:

- तकनीकी योजना और डिज़ाइन: टेलीकॉम अवसंरचना को मजबूत करना।

- संचालन और रखरखाव: सेवा निरंतरता सुनिश्चित करना।

- नीतियाँ, संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ (PIPs): शासन में आपदा पुनर्स्थापनात्मकता को एकीकृत करना।

- वित्तीय व्यवस्थाएँ: जोखिम-शेयरिंग तंत्र को बढ़ावा देना।

- विशेषज्ञता: क्षेत्रीय क्षमता और ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाना।

- यह ढांचा हितधारकों को लक्षित पुनर्स्थापनात्मक उपायों के साथ आपदा जोखिमों की पहचान और समाधान में मदद करता है।

फ्रेमवर्क के प्रमुख हाइलाइट्स

राज्य स्तर पर: यह अध्ययन टेलीकॉम क्षेत्र में असम, ओडिशा, तमिल नाडु, उत्तराखंड, और गुजरात सहित पांच राज्यों में आपदा जोखिमों का आकलन करता है। प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- 100% टेलीकॉम अवसंरचना असम और उत्तराखंड में भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।

- 83% टावर असम में और 57% ओडिशा और तमिल नाडु में चक्रवातों से प्रभावित हैं।

- 43% टावर असम में बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं, इसके बाद तमिल नाडु (33%), ओडिशा, और गुजरात का स्थान है।

राष्ट्रीय स्तर पर: 0.77 मिलियन टेलीकॉम टावरों का एक राष्ट्रीय आकलन पाया गया:

- 75% बिजली गिरने के प्रति संवेदनशील।

- 57% चक्रवातों के लिए संवेदनशील।

- 27% भूकंपों के प्रति संवेदनशील।

- 17% बाढ़ के प्रति संवेदनशील।

- आपदा जोखिम और लचीलापन सूचकांक (DRRI): एक नया सूचकांक विकसित किया गया है जो विभिन्न स्थानों में टेलीकॉम टावरों की संवेदनशीलता का आकलन करता है, जो खतरों की तीव्रता, आवृत्ति, अवधि, और स्थानिक विस्तार पर आधारित है।

टेलीकॉम अवसंरचना की चुनौतियाँ

- संरचनात्मक संवेदनशीलता: टेलीकॉम टावर, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में, उच्च हवाओं से क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि ओवरहेड फाइबर-ऑप्टिक केबलें भूमिगत नेटवर्क की तुलना में अधिक नाजुक होती हैं।

- बिजली में व्यवधान: लंबे समय तक बिजली गुल रहने और बैकअप जनरेटर के लिए ईंधन की कमी नेटवर्क की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

- समुद्री केबलों का जोखिम: समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशनों को होने वाला नुकसान राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बाधित कर सकता है, और मरम्मत के लिए विशेष उपकरण और समय की आवश्यकता होती है।

टेलीकॉम अवसंरचना के लिए सिफारिशें

- तकनीकी योजना और डिज़ाइन को बढ़ावा देना: नेटवर्क पुनरावृत्ति, समुद्री केबल सुरक्षा, और टेलीकॉम टावरों की भूकंपीय सहनशीलता पर ध्यान केंद्रित करें।

- इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करें, डेटा केंद्रों के लिए पावर बैकअप प्रदान करें, और सड़कों में सामान्य नालियों का उपयोग करके फाइबर ऑप्टिक केबल सुरक्षा करें।

- बहु-खतरा सूचना भंडार का विकास: आपदा प्रभाव डेटा संग्रह में सुधार करें और उप-जिला स्तर पर बहु-खतरा ज़ोनिंग मानचित्र बनाएं।

- जोखिम-सूचित शासन: आपदा पूर्वानुमान लागू करें, सहनशील भवन संहिता को लागू करें, और शिकायत निवारण के लिए संचार साथी पोर्टल को अपग्रेड करें।

- जोखिम-शेयरिंग उपकरणों का विकास: टेलीकॉम ऑपरेटरों की वित्तीय सहनशीलता को बढ़ाने के लिए पैरामीट्रिक बीमा पेश करें।

- हितधारकों के सहयोग को बढ़ाना: निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ज्ञान साझा करने वाला मंच बनाएं और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों और आपदा आश्रयों में समर्पित टेलीकॉम अवसंरचना स्थापित करें।

निष्कर्ष में, DRRAF भारत के टेलीकॉम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सहनशीलता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करता है। इस ढांचे का समग्र दृष्टिकोण और प्रमुख सिफारिशें जोखिमों को कम करने और जलवायु से संबंधित चुनौतियों के बढ़ने के बावजूद सेवा निरंतरता को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं।

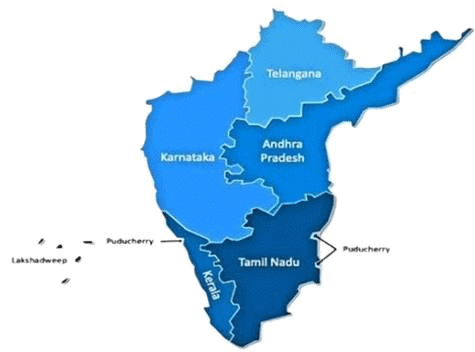

दक्षिणी राज्यों की परिसीमा और चिंताएँ

समाचार में क्यों?

- संघ के गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आगामी परिसीमा प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी और उन्होंने किसी भी बढ़ी हुई सीटों के उचित आवंटन को सुनिश्चित करने का वचन दिया है।

- परिसीमा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों की संख्या और सीमाओं को परिभाषित करना शामिल है।

- परिसीमा आयोग, जो तीन सदस्यीय निकाय है, इस प्रक्रिया को कानूनी आदेशों के आधार पर संचालित करता है।

- चिंताएँ इस संभावित नुकसान से उत्पन्न होती हैं कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपात के कारण उत्तरी राज्यों की तुलना में कम हो सकता है।

- परिसीमा: यह प्रक्रिया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या निर्धारित करती है और सीमाओं का निर्धारण करती है। इसे संसद के कानून के तहत स्थापित परिसीमा आयोग द्वारा लागू किया जाता है।

- परिसीमा आयोग: इसमें तीन सदस्य होते हैं, जिनमें दो न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। इस निकाय के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

- तर्क: सुनिश्चित प्रतिनिधित्व के लिए, प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या-से-सीट अनुपात में समानता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

- संविधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 जनगणना के बाद सीटों के पुनर्संयोजन और विधानसभाओं के गठन का मार्गदर्शन करते हैं।

- न्यायिक समीक्षा: यदि आयोग के निर्णय मनमाने या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय उनकी समीक्षा कर सकता है।

- दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ: चिंताओं में कम जनसंख्या के कारण लोकसभा सीटों का संभावित नुकसान, गेरिमांडरिंग, संघवाद के लिए खतरे और उत्तरी राज्यों के पक्ष में असंतुलित संसाधन आवंटन शामिल हैं।

अंत में, आगामी परिसीमा प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व और संसाधन आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ उठाती है। न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि परिसीमा प्रक्रिया में जनसंख्या, विकास संकेतकों और शासन की गुणवत्ता को संतुलित दृष्टिकोण के साथ शामिल किया जाए।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): February 22nd to 28th, 2025 - 2 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. न्यायिक बैकलॉग क्या है और मध्यस्थता इससे कैसे निपटने में मदद कर सकती है? |  |

| 2. उच्च न्यायालय का रिमिशन क्या है और इसका महत्व क्या है? |  |

| 3. भारतीय कृषि में एआई क्रांति के क्या लाभ हैं? |  |

| 4. आपदा जोखिम और पुनर्स्थापना आकलन ढांचा (DRRAF) क्या है? |  |

| 5. दक्षिणी राज्यों की परिसीमा और चिंताओं का क्या महत्व है? |  |