Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): February 8th to 14th, 2025 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

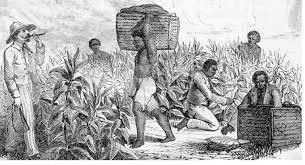

शंकारी प्रसाद मामला और प्रथम संशोधन अधिनियम

क्यों समाचार में?

- शंकारी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, 1951 मामला भारतीय संविधान कानून में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 को चुनौती दी, जिसने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया।

मुख्य निष्कर्ष

- प्रथम संशोधन अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक समीक्षा से भूमि सुधार कानूनों की रक्षा करना था।

- उच्चतम न्यायालय ने प्रथम संशोधन को बरकरार रखा, साधारण कानूनों और संविधान संशोधनों के बीच अंतर करते हुए।

- इस निर्णय ने भूमि सुधारों के लिए कानूनी बाधाओं को हटा दिया, जिससे जमींदारी उन्मूलन में सहायता मिली।

अतिरिक्त विवरण

- प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951: इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए, जिसमें नवम अनुसूची शामिल है, जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित कानूनों की सूची है, विशेषकर भूमि सुधारों के संबंध में।

- भूमि सुधारों की सुरक्षा: अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए ताकि भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण रद्द नहीं किया जा सके।

- संशोधन ने स्वतंत्र भाषण पर अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिबंध लगाया और जाति आधारित आरक्षण को बढ़ाया।

- इस संशोधन की आवश्यकता स्वतंत्रता के बाद के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिसमें बड़े भूमि मालिकों (जमींदारों) से किसानों के लिए भूमि का पुनर्वितरण करना शामिल था।

शंकारी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ मामला उस समय उत्पन्न हुआ जब शंकारी प्रसाद सिंह देव, जो एक जमींदार थे, ने पहले संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत सरकार को जमींदारों से बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण की अनुमति मिली, जो मूल मूलभूत अधिकारों के साथ विरोधाभासी था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह स्थापित किया कि संवैधानिक संशोधन मूलभूत अधिकारों को बदल सकते हैं, जिससे भारत में भूमि सुधारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके बाद के मामलों, जैसे कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) और I.C. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967), ने मूलभूत अधिकारों और संशोधनों पर कानूनी दृष्टिकोण को और विकसित किया।

अंत में, 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार से बदलकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी कानूनी प्राधिकरण के बिना उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह विकास भारत की ओर एक अधिक सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को दर्शाता है, जो भूमि सुधारों और सामाजिक न्याय पर जोर देता है।

ऑनलाइन बाल शोषण में वृद्धि

- हाल ही में द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने वैश्विक स्तर पर बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। इस अध्ययन ने विभिन्न क्षेत्रों में 123 विभिन्न अध्ययनों के डेटा का विश्लेषण किया है, जो एक तत्काल ध्यान देने वाली समस्या को उजागर करता है।

- लगभग 8.3% बच्चे, या हर बारह में एक, पिछले दशक में ऑनलाइन यौन शोषण का अनुभव कर चुके हैं।

- अध्ययन में ऑनलाइन यौन शोषण के विभिन्न रूपों की पहचान की गई है, जिसमें ऑनलाइन अनुरोध (12.5%), बिना सहमति के चित्र साझा करना (12.6%), ऑनलाइन यौन शोषण (4.7%), और यौन जबरन वसूली (3.5%) शामिल हैं।

- लिंग गतिशीलता से पता चलता है कि लड़कों और लड़कियों के बीच शोषण दरों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, जो लड़कों के लिए बढ़ते जोखिम को दर्शाता है।

- पीड़ितों के लिए गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा में कमी और नौकरी के अवसरों में कमी शामिल है।

- इंटरनेट की बढ़ती पहुंच: इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता ने बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति को काफी बढ़ा दिया है, जिसमें सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से एक-तिहाई बच्चे हैं। इस वृद्धि ने उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बना दिया है, विशेषकर सामाजिक मीडिया और गेमिंग प्लेटफार्मों जैसे अनियंत्रित वातावरण में।

- महामारी से संबंधित कारक: कोविड-19 महामारी ने ऑनलाइन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की, जिसका अपराधियों ने लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2020 से सेक्सटॉर्शन मामलों में तीन गुना वृद्धि हुई।

- प्रौद्योगिकी में प्रगति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रसार बच्चों के यौन शोषण सामग्री (CSAM) के निर्माण और वितरण को आसान बनाता है, जिससे इसे पहचानना और ट्रेस करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

- डिजिटल साक्षरता की कमी: ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में अपर्याप्त जागरूकता उपयोगकर्ताओं को कमजोर बनाती है, जिसमें केवल 38% भारतीय घरों में डिजिटल साक्षरता है।

- अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन: कानून प्रवर्तन और तकनीकी कंपनियां तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के साथ तालमेल रखने में संघर्ष कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप निगरानी और प्रवर्तन में कमी आई है।

ऑनलाइन बच्चे के शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए कई उपायों को लागू किया जाना चाहिए:

- कड़ा कानून और प्रवर्तन: कड़े कानूनी ढांचे की स्थापना करें और अपराधियों के लिए दंड को बढ़ाएं।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: INTERPOL और FBI जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा दें ताकि सीमा पार शोषण नेटवर्क को नष्ट किया जा सके।

- मजबूत रिपोर्टिंग सिस्टम: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए वास्तविक समय रिपोर्टिंग और निगरानी उपकरण विकसित करें, जिसमें गोपनीय हेल्पलाइन शामिल हों।

- जन जागरूकता और शिक्षा: डिजिटल साक्षरता बढ़ाएं और बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के लिए लक्षित जागरूकता अभियानों के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा दें।

- तकनीकी उद्योग के साथ सहयोग: तकनीकी कंपनियों को कड़े सामग्री मॉडरेशन, बेहतर उम्र सत्यापन, और नैतिक AI उपकरणों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि डार्क वेब प्लेटफार्मों पर CSAM (Child Sexual Abuse Material) के निर्माण को रोका जा सके।

- अधिक शोध की आवश्यकता: व्यापक शोध और डेटा संग्रह में निवेश करें, विशेष रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में, ताकि साक्ष्य आधारित नीतियों को सूचित किया जा सके जो बच्चे की सुरक्षा ढांचे को मजबूत करें।

अंत में, ऑनलाइन बाल शोषण के संकट का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानून, तकनीक, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं ताकि कमजोर बच्चों को शोषण से सुरक्षित रखा जा सके।

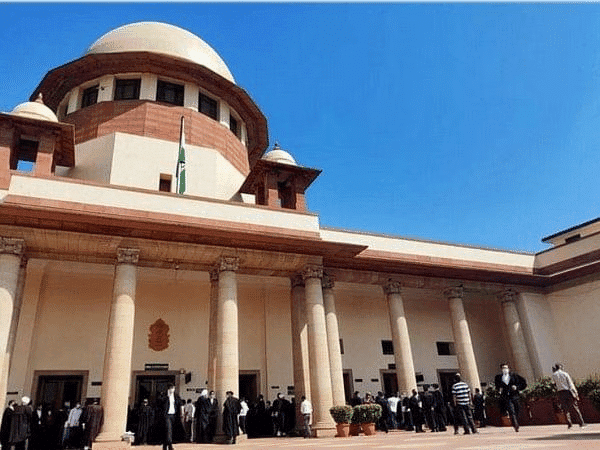

सुप्रीम कोर्ट की याचिका: अपराधी राजनीतिज्ञों पर जीवन भर का बैन

- सुप्रीम कोर्ट (SC) वर्तमान में उन याचिकाओं पर विचार कर रहा है जो अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर जीवन भर का बैन लगाने की मांग कर रही हैं, जिससे उन्हें चुनावों में भाग लेने से रोका जा सके। यह कदम भारत में राजनीति को अपराधमुक्त बनाने के उद्देश्य से है।

- याचिकाओं में प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act, 1951) में संशोधन की मांग की गई है, जो चुनावों में भाग लेने के लिए दोषी व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में कानूनी प्रावधानों को निर्धारित करता है।

- वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उनकी सजा की अवधि और अपराध की प्रकृति के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है।

कानूनी प्रावधान:

- धारा 8(3): दो वर्षों या उससे अधिक की सजा पाने वाले व्यक्तियों को जेल में रहने के दौरान और रिहाई के बाद छह वर्षों के लिए चुनावों में भाग लेने से अयोग्य ठहराता है।

- धारा 8(1): गंभीर अपराधों—जैसे कि बलात्कार, आतंकवाद, और भ्रष्टाचार—के लिए तुरंत अयोग्यता की ओर ले जाती है, चाहे सजा की अवधि कुछ भी हो।

- धारा 11: चुनाव आयोग (EC) को अयोग्यता की अवधि को समायोजित करने का अधिकार देती है, जैसा कि प्रेम सिंह तामांग के विवादास्पद मामले में देखा गया है।

SC निर्णय:

- लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (ADR) मामला, 2002: उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने की आवश्यकता थी।

- CEC बनाम जन चौकीदार मामला, 2013: पुष्टि की गई कि जेल में बंद व्यक्तियों के चुनावी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, हालांकि इसे बाद में संसद द्वारा संशोधित किया गया जिससे अंडरट्रायल कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली।

- लिली थॉमस मामला, 2013: ऐसे प्रावधानों को निरस्त किया गया जो दोषी ठहराए गए विधायकों को उनकी दोषसिद्धियों की अपील के दौरान कार्यालय में बने रहने की अनुमति देते थे।

- लोकहित फाउंडेशन मामला, 2018: राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को पारदर्शी रूप से प्रकाशित करने का आदेश दिया गया।

दोषी राजनीतिज्ञों पर आजीवन प्रतिबंध के लिए और खिलाफ तर्क

खिलाफ तर्क:

- वोहरा समिति (1993) ने एक सामान्य प्रतिबंध के बजाय पृष्ठभूमि की जाँच का सुझाव दिया।

- राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करके विरोधियों को अयोग्य ठहराने का जोखिम है।

- राजनीतिज्ञ सीधे मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सरकारी कर्मचारियों से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं।

- आजीवन प्रतिबंध लगाने से व्यक्तिगत सुधार की संभावनाओं की अनदेखी होती है।

आगे का रास्ता

- अयोग्यता मानदंड को मजबूत करना: गंभीर अपराधों के लिए अयोग्यता को छह वर्षों से अधिक बढ़ाना।

- निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना: उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और वित्तीय खुलासों की जाँच करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकार को बढ़ाना।

- न्यायिक सुधार: सांसदों/विधानसभा सदस्यों के लिए त्वरित ट्रायल लागू करना ताकि समय पर न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

- आचार संहिता को लागू करना: राजनीतिज्ञों के बीच नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य आचार संहिता बनाना, जिसे एक राजनीतिक नैतिकता समिति द्वारा निगरानी की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की राजनीति के अपराधीकरण को नियंत्रित करने में भूमिका महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दोषी ठहराए गए राजनीतिज्ञों की अयोग्यता के संबंध में। RP अधिनियम में चल रही चर्चाएँ और संभावित संशोधन भारत के राजनीतिक परिदृश्य की इंटेग्रिटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

आतंकवाद की बदलती प्रकृति

- आतंकवाद और आतंकवादी हमलों के नए तरीके विकसित हो रहे हैं, जो भू-राजनीतिक अस्थिरता, डिजिटल उग्रवाद, और चरमपंथी समूहों की बदलती रणनीतियों से प्रभावित हैं।

- आतंकवाद के रुझान अधिकतर अनुमानित नहीं रह गए हैं, जैसे कि हमाास जैसे निष्क्रिय समूहों का फिर से उभरना।

- राज्य प्रायोजित आतंकवाद बढ़ रहा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो HTS और तालिबान जैसे समूहों के नियंत्रण में हैं।

- आधुनिक रणनीतियों में असामान्य हमले और शिक्षित पेशेवरों का चरमपंथी नेटवर्क में शामिल होना शामिल है।

- प्रौद्योगिकी आतंकवादी संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- घरेलू आतंकवाद राजनीतिक ध्रुवीकरण और पश्चिम में प्रवासन तनाव के कारण बढ़ रहा है।

- अनुमानितता: आतंकवाद के रुझान कम अनुमानित हो गए हैं, जैसा कि अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमाास के हमले से स्पष्ट है, जिसने यह पूर्वधारणा को चुनौती दी कि आतंकवादी समूह पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचते हैं।

- राज्य प्रायोजित: सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों पर अब आतंकवादी गुटों का शासन है, जो आतंकवाद के खतरे को बढ़ा देता है।

- बदलती रणनीतियाँ: आधुनिक आतंकवाद एक सहानुभूति नेटवर्क और सोते हुए सेल पर निर्भर करता है, जिसमें वाहन से टक्कर मारने जैसी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। न्यू ऑरलियन्स में 2025 में हुए हमले इसका एक उदाहरण है।

- प्रौद्योगिकी को बल गुणक के रूप में: उन्नत प्रौद्योगिकियाँ जैसे ड्रोन और साइबर उपकरण आतंकवादियों द्वारा बढ़ती संख्या में उपयोग की जा रही हैं, जैसा कि 2019 में सऊदी अरामको की सुविधाओं पर हूथी हमले में देखा गया।

- पार समूह सहयोग: आतंकवादी संगठन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि ईरान का प्रतिरोध का धुरा, जिसमें हिज़्बुल्लाह और हमाास इजरायल के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं।

आतंकवाद के बदलते परिदृश्य ने विकसित खतरों के प्रति एक मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर किया है, विशेष रूप से जब वैश्विक शासन संरचनाएँ इन चुनौतियों का सामना करने में प्रभावी साबित नहीं हो रही हैं।

आतंकवाद की बदलती प्रकृति के कारण

- कमजोर वैश्विक शासन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) जैसी प्रभावहीन संस्थाएँ आतंकवादी समूहों को समाप्त करने और उनके वित्तपोषण को रोकने के प्रयासों में बाधा डालती हैं।

- आतंक शासन का उदय: सीरिया में असद शासन के पतन ने आतंकवादी ढांचों को मजबूत किया है।

- वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क: बढ़ती वैश्वीकरण लोगों, धन और हथियारों की आवाजाही को सुगम बनाती है, जिससे अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे समूह मध्य पूर्व के बाहर भी कार्य कर सकें।

- वैचारिक प्रेरणाओं में बदलाव: आधुनिक आतंकवाद धार्मिक अतिवाद, व्यक्तिगत grievances और पहचान के मुद्दों के संयोजन द्वारा प्रेरित है, जैसा कि 2019 में क्राइस्टचर्च शूटींग में देखा गया।

- प्रॉक्सी युद्ध: राज्य-प्रायोजित आतंकवादी समूह प्रतिकूल देशों में अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों में देखा गया है।

भारत पर प्रभाव

- स्थानीय कट्टरपंथीकरण: भारतीय युवा, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से, आतंकवादी संगठनों में भर्ती हो रहे हैं, जिसमें ISIS से जुड़े महत्वपूर्ण संख्या में लोग शामिल हैं।

- कम लागत वाले हमले: कम लागत वाले, उच्च प्रभाव वाले हमलों में वृद्धि हो रही है, जैसे कि 2022 में कोयंबटूर में हुआ कार विस्फोट।

- स्थानीय बोलियों में कट्टरपंथीकरण: आतंकवादी भर्ती और योजना बनाने के लिए सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं, जबकि डीपफेक तकनीक गलत सूचना के खतरों को उत्पन्न करती है।

- UAV-आधारित आतंकवाद: अब ड्रोन का उपयोग सीमाओं के पार हथियार और विस्फोटक ले जाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि 2021 में जम्मू में भारतीय वायु सेना के स्टेशन पर हुआ ड्रोन हमला।

- हवाला लेनदेन: आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए हवाला नेटवर्क, क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन और धोखाधड़ी वाले NGOs का बढ़ता उपयोग हो रहा है।

- वैश्विक सहयोग: आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी ढाँचों को मजबूत करना।

- एआई एवं साइबर सुरक्षा उपाय: ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एआई-आधारित उपकरण विकसित करना।

- एनजीओ की निगरानी: विदेशी निधियाँ प्राप्त करने वाले एनजीओ की निगरानी करना ताकि चैरिटी के रूप में छिपे आतंकवादी वित्तपोषण को रोका जा सके।

- आतंकवाद विरोधी कानून: नए युग के खतरों, जैसे कि एकल-भेड़िये के हमलों, को संबोधित करने के लिए UAPA और NIA अधिनियम जैसे कानूनों को अद्यतन करना।

आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य विकसित हो रहा है, जिससे इन उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए समग्र रणनीतियों की आवश्यकता है।

भारत में विवाहिक बलात्कार

गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले, 2019 में उच्च न्यायालय (HC) का हालिया निर्णय भारत में विवाहिक बलात्कार पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ उत्पन्न कर रहा है। HC ने कहा कि यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक है, तो पति को बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता, भले ही सहमति के मुद्दे मौजूद हों। यह निर्णय भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद 2 पर आधारित था, जो वर्तमान में पति को बलात्कार के आरोपों से मुक्त करता है यदि उनकी पत्नियाँ 15 वर्ष से कम की नहीं हैं। इसी समय, सर्वोच्च न्यायालय (SC) विवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के कार्यकर्ताओं का समर्थन है।

- भारत में विवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

- कानूनी स्थिति कुछ शर्तों के तहत पतियों को सुरक्षा प्रदान करती है।

- वर्तमान कानूनी बहसें विवाहिक बलात्कार को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ा रही हैं।

- विवाहिक बलात्कार क्या है? विवाहिक बलात्कार एक प्रकार का अंतरंग साथी हिंसा है जिसमें जोड़ों के बीच बलात्कारी संबंध या यौन उत्पीड़न शामिल होता है। जबकि भारत में यह कुछ शर्तों के तहत अपराध नहीं है, यदि युगल विवाहित हैं लेकिन अलग रह रहे हैं, तो पति को बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है यदि उसकी पत्नी यौन संबंध के लिए सहमति नहीं देती है।

- कानूनी स्थिति: IPC की धारा 375(2) के तहत, 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। हालाँकि, Independent Thought बनाम UoI मामला, 2017 के बाद सहमति की आयु 18 वर्ष कर दी गई, जिसने पूर्व के अपवाद को मनमाना और असंवैधानिक माना।

भारत में विवाहिक बलात्कार का मुद्दा कानूनी, सामाजिक, और सांस्कृतिक कारकों का जटिल संगम प्रस्तुत करता है। जबकि कई न्यायिक निर्णयों ने सहमति और महिलाओं की गरिमा के महत्व पर जोर दिया है, विधायी कार्यवाही सीमित रही है। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए समाजीकरण की चिंताओं को संबोधित करने के लिए कानूनी स्पष्टता और सुधार की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

युद्ध की विकासशीलता और भारत के रक्षा परिवर्तन की आवश्यकता

- एरो इंडिया 2025 में, रक्षा प्रमुख (CDS) जनरल अनिल चौहान ने उभरते युद्ध के रुझानों के जवाब में भारतीय सेना के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने जोर दिया कि एक समग्र परिवर्तन आवश्यक है, जो केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है।

- युद्ध बहुआयामी होता जा रहा है, जिसमें ज़मीन, समुद्र, हवा, साइबरस्पेस, और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं।

- भारत को पाकिस्तान और चीन से उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए समग्र परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- विकासशील युद्ध: आधुनिक संघर्ष बहुआयामी सगाई द्वारा विशेषता प्राप्त करते हैं, जिसमें गैर-संपर्क युद्ध शामिल है, जो सटीक-निर्देशित गोले, साइबर हमलों, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग करता है, जिससे सीधे मुकाबले की आवश्यकता कम हो जाती है।

- तकनीकी प्रगति: अमेरिका, चीन, और रूस जैसे देशों ने क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे तकनीकों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो युद्ध के परिदृश्यों को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।

- भारत की रणनीतिक चुनौतियाँ: भारत पाकिस्तान और चीन से दो-फ्रंट खतरे का सामना कर रहा है, जिससे समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और सक्रिय रक्षा रणनीतियों की आवश्यकता है।

- आधुनिकीकरण की आवश्यकताएँ: भारत का रक्षा साज-सामान पुराने उपकरणों से ग्रस्त है, जिसमें विरासती प्रणाली अभी भी उपयोग में हैं, जिससे तेजी से आधुनिकीकरण और स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

- बजटीय सीमाएँ: रक्षा बजट चीन के मुकाबले काफी कम है, जिससे संचालनात्मक आवश्यकताओं और वित्तीय सीमाओं के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियाँ आती हैं।

अंत में, भारत की रक्षा परिवर्तन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी को रणनीतिक अनुकूलन के साथ एकीकृत करता है। आधुनिक युद्ध की प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाकर, भारत अपनी वैश्विक रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

|

3137 docs|1045 tests

|

FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): February 8th to 14th, 2025 - 2 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. शंकारी प्रसाद मामले का महत्व क्या है और यह भारत के संविधान के किस पहलू से संबंधित है? |  |

| 2. ऑनलाइन बाल शोषण की वृद्धि के कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? |  |

| 3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराधी राजनीतिज्ञों पर जीवन भर के बैन का क्या उद्देश्य है? |  |

| 4. आतंकवाद की बदलती प्रकृति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? |  |

| 5. भारत में विवाहिक बलात्कार पर वर्तमान में क्या कानूनी स्थिति है? |  |