Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): January 8th to 14th, 2025 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

उजाला और एसएलएनपी के 10 वर्ष

चर्चा में क्यों?

- 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना, ऊर्जा दक्षता में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रही है। उजाला ने घरेलू प्रकाश व्यवस्था में क्रांति ला दी है, ऊर्जा की खपत को काफी कम कर दिया है और भारत के पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों में योगदान दिया है। उजाला के साथ शुरू की गई स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) का उद्देश्य पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा-कुशल लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) से बदलना है।

चाबी छीनना

- उजाला योजना पारंपरिक प्रकाश प्रणालियों को ऊर्जा-बचत वाले एलईडी बल्बों से प्रतिस्थापित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है।

- 36.87 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे पर्याप्त ऊर्जा और लागत बचत हुई है।

अतिरिक्त विवरण

- उजाला योजना: जनवरी 2015 में शुरू की गई उजाला योजना का उद्देश्य 77 करोड़ पारंपरिक बल्बों और 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से प्रतिस्थापित करके 85 लाख किलोवाट घंटे बिजली की बचत करना और 15,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है।

- उजाला की आवश्यकता: भारत में आवासीय बिजली उपयोग में प्रकाश की हिस्सेदारी लगभग 18-27% है, तथा इसमें कम कुशल प्रकाश प्रौद्योगिकियों पर महत्वपूर्ण निर्भरता है।

- एल.ई.डी. की दक्षता: एल.ई.डी. तापदीपक लैंप (आई.सी.एल.) की तुलना में 90% तक ऊर्जा की बचत करते हैं, तथा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सी.एफ.एल.) की तुलना में 50% तक ऊर्जा की बचत करते हैं।

- उजाला की मुख्य विशेषताएं: उजाला के तहत वितरित एलईडी बल्बों की लागत 2014 में 450 रुपये प्रति बल्ब से घटाकर 70 रुपये कर दी गई।

- प्रगति और उपलब्धियां: इस पहल से 47,883 मिलियन kWh की वार्षिक ऊर्जा बचत, 19,153 करोड़ रुपये की लागत बचत तथा 3.88 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में मुख्य तथ्य

- उद्देश्य: एसएलएनपी का उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना, नगर पालिकाओं के लिए परिचालन लागत को कम करना, तथा ऊर्जा-कुशल उपकरणों की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना है।

- कार्यान्वयन एजेंसी: ईईएसएल कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), नगर निकायों और ग्राम पंचायतों (जीपी) के साथ सहयोग करती है।

- व्यवसाय मॉडल: ईईएसएल प्रारंभिक लागतों को वहन करती है, नगर पालिकाओं से भुगतान के माध्यम से निवेश की वसूली करती है, जबकि एलईडी स्ट्रीट लाइटों के लिए 95% अपटाइम सुनिश्चित करती है।

हाथ प्रश्न:

- भारत में ऊर्जा दक्षता चुनौतियों के समाधान में उजाला और एसएलएनपी योजनाओं जैसी सरकार द्वारा संचालित पहलों की भूमिका का परीक्षण करें।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 के लिए फैक्टशीट जारी की है, जो भारत में उपभोग के रुझान और परिवारों के आर्थिक कल्याण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

चाबी छीनना

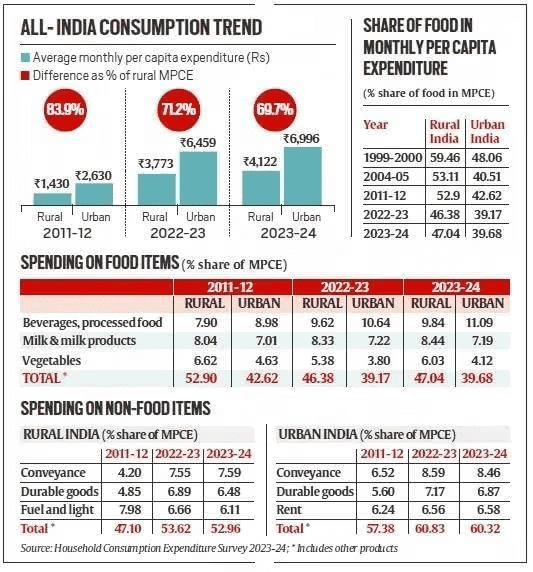

- बढ़ती खपत: ग्रामीण खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) 2022-23 में 3,773 रुपये से 9.3% बढ़कर 4,122 रुपये हो गया है। शहरी एमपीसीई 6,996 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 6,459 रुपये से 8.3% अधिक है।

- अंतर में कमी: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच उपभोग में असमानता 2011-12 में 83.9% से घटकर 2023-24 में 69.7% हो गई है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण उपभोग तेज गति से बढ़ रहा है।

- क्षेत्रीय असमानताएं: सिक्किम में सबसे अधिक एमपीसीई दर्ज की गई, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे कम, जिससे उपभोग में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतर उजागर हुआ।

- उपभोग असमानता: उपभोग असमानता के लिए गिनी गुणांक ग्रामीण (0.266 से 0.237 तक) और शहरी (0.314 से 0.284 तक) दोनों क्षेत्रों में कम हुआ है।

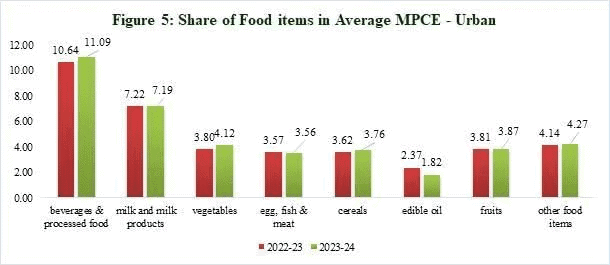

- खाद्य और गैर-खाद्य व्यय: ग्रामीण (47.04%) और शहरी (39.68%) दोनों क्षेत्रों में खाद्य व्यय में वृद्धि हुई, जिसमें पेय पदार्थों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और सब्जियों पर अधिक व्यय हुआ। गैर-खाद्य व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 52.96% और शहरी क्षेत्रों में 60.32% था।

- अस्थिर उपभोग पैटर्न: सबसे धनी 5% लोगों के लिए उपभोग व्यय में कमी आई, जबकि सबसे निचले 5% लोगों के लिए इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो निम्न आय वर्ग के लिए आर्थिक सुधार का संकेत है।

अतिरिक्त विवरण

- क्षेत्रीय अंतर: बिहार जैसे राज्यों में उपभोग का स्तर कम है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- नीतिगत निहितार्थ: ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खपत पीएम-किसान और मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का संकेत देती है, जो यह सुझाव देती है कि इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए आगे नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

- क्षेत्रीय बदलाव: सेवाओं पर बढ़ता खर्च सेवा-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का संकेत देता है, जिसके लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों की आवश्यकता है।

- शहरी नियोजन की आवश्यकताएं: किराए पर उच्च शहरी व्यय किफायती आवास और बेहतर सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

HCES 2023-24 के निष्कर्ष भारत में उपभोग पैटर्न और आर्थिक खुशहाली में महत्वपूर्ण रुझानों को उजागर करते हैं। नीति निर्माताओं को ग्रामीण विकास के लिए प्रभावी रणनीति बनाने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते सेवा क्षेत्र का समर्थन करने के लिए इन जानकारियों पर विचार करने की आवश्यकता है।

सिंधु घाटी लिपि को समझना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इससे हड़प्पा लिपि के इर्द-गिर्द लंबे समय से चले आ रहे रहस्य में दिलचस्पी फिर से जगी है, जिसका अर्थ समझने के लिए विद्वानों द्वारा 100 से अधिक प्रयास किए गए हैं।

चाबी छीनना

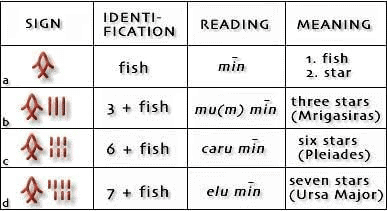

- सिंधु घाटी लिपि का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता (2600-1900 ईसा पूर्व) से मिलता है जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में स्थित है।

- यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इसकी खोज 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की पुरातत्व टीम ने की थी।

- अधिकांश शिलालेख छोटे हैं, जिनमें औसतन 5 अक्षर हैं, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह एक पूर्ण भाषा का प्रतिनिधित्व करता है।

अतिरिक्त विवरण

- लेखन शैली: आम तौर पर दाएँ से बाएँ लिखी जाती है, लंबे पाठों में कभी-कभी बाउस्ट्रोफेडन शैली का उपयोग किया जाता है, जहाँ पंक्तियाँ वैकल्पिक दिशाएँ देती हैं।

- शिलालेखों की संक्षिप्तता: शिलालेखों की संक्षिप्त प्रकृति के कारण लिपि की जटिलता और कार्यक्षमता के बारे में बहस छिड़ गई है।

- लिपि की प्रकृति: संभवतः एक लोगोसिलेबिक प्रणाली जो अन्य प्राचीन लिपियों के समान चित्रलेखों और अक्षरों का संयोजन करती है।

- इसकी भाषा के बारे में सिद्धांत:

- द्रविड़ परिकल्पना: असको परपोला जैसे शोधकर्ताओं द्वारा समर्थित, प्राचीन तमिल से संबंध का सुझाव देते हुए।

- संस्कृत का संबंध: एसआर राव जैसे प्रारंभिक विद्वानों ने इसे वैदिक काल से जोड़ा, हालांकि इस पर विवाद रहा है।

- गैर-भाषाई प्रतीक: कुछ आलोचकों का मानना है कि ये प्रतीक किसी भाषा का प्रतिनिधित्व करने के बजाय राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

डिकोडिंग में चुनौतियाँ

- द्विभाषी पाठों का अभाव: रोसेटा स्टोन के समान द्विभाषी अभिलेखों का अभाव, पठन प्रक्रिया को जटिल बना देता है।

- लघु एवं खंडित पाठ: शिलालेखों की संक्षिप्तता व्याकरण या पैटर्न का विश्लेषण करने की क्षमता को सीमित करती है।

- अज्ञात भाषा: यह लिपि संभवतः किसी ऐसी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है जिसका कोई ज्ञात वंशज नहीं है, जिससे भाषाई तुलना में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।

- प्रतीक भिन्नताएं: लिपि में चिह्नों की संख्या के प्रस्ताव में व्यापक भिन्नता रही है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

- सीमित पुरातात्विक साक्ष्य: हड़प्पा की मुहरों और अज्ञात स्थलों का छोटा संग्रह व्यापक विश्लेषण में बाधा डालता है।

- तकनीकी बाधाएँ: वर्तमान एआई और मशीन लर्निंग मॉडल सीमित डेटा और छोटे अभिलेखों के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं।

सिंधु लिपि को समझने का महत्व

- हड़प्पा भाषा को जानना: इसके अर्थ को जानने से भाषा परिवार की पहचान हो सकेगी, तथा प्राचीन भारत की भाषाई जड़ों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

- हड़प्पा संस्कृति को समझना: इससे हड़प्पावासियों की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक मानदंडों और शासन संरचनाओं का पता चल सकता है।

- ऐतिहासिक निरंतरता: हड़प्पा और बाद की सभ्यताओं के बीच संबंध स्थापित करने से भारत में सांस्कृतिक और भाषाई विकास का पता लगाया जा सकता है।

- वैश्विक प्रासंगिकता: लिपि का अध्ययन प्राचीन लेखन प्रणालियों और मानव संचार विकास को समझने में योगदान देता है।

निष्कर्ष रूप में, सिंधु घाटी लिपि को समझने से हड़प्पा सभ्यता और बाद की संस्कृतियों के साथ इसके संबंधों को समझने की महत्वपूर्ण संभावना है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें विद्वानों को दूर करना होगा।

छत्तीसगढ़ ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

- छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन जीडीपी) से जोड़ा है। यह अभिनव दृष्टिकोण वनों के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व पर जोर देता है, जबकि जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास को प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है।

चाबी छीनना

- छत्तीसगढ़ अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य है।

- यह पहल आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भ में वनों के महत्व को रेखांकित करती है।

अतिरिक्त विवरण

- ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन जीडीपी) क्या है: ग्रीन जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का एक संशोधित संस्करण है जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रदूषण सहित आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखता है। यह दृष्टिकोण किसी देश की वास्तविक संपदा का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

- हरित जीडीपी की आवश्यकता: पारंपरिक जीडीपी स्थिरता या पर्यावरणीय गिरावट पर विचार किए बिना आर्थिक उत्पादन को मापता है, जबकि हरित जीडीपी यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास टिकाऊ प्रथाओं के अनुरूप हो।

- सूत्र: विश्व बैंक के अनुसार, ग्रीन जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है: ग्रीन जीडीपी = एनडीपी (शुद्ध घरेलू उत्पाद) - (प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत + पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत)।

छत्तीसगढ़ के लिए वनों से जुड़े हरित जीडीपी का क्या मतलब है?

- छत्तीसगढ़ में वनों की भूमिका: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में राज्य ने 683.62 वर्ग किमी की वृद्धि के साथ वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।

- छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के 44.2% भाग पर वन हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, तथा जलवायु परिवर्तन शमन में सहायक हैं।

- तेंदू पत्ते, लाख, शहद और औषधीय पौधे जैसे वन उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- छत्तीसगढ़ के वन स्थानीय जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं, तथा पवित्र वनों को दैवीय निवास के रूप में पूजा जाता है।

वनों को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने के निहितार्थ

- यह पहल वनों के आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्य पर जोर देती है तथा विकास और स्थिरता के बीच संतुलन को बढ़ावा देती है।

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देकर, छत्तीसगढ़ का लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

ग्रीन जीडीपी सतत विकास को कैसे बढ़ावा देता है?

- टिकाऊ संसाधन उपयोग: हरित जीडीपी जिम्मेदार उपभोग को प्रोत्साहित करती है, तथा टिकाऊ उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देती है।

- जलवायु परिवर्तन शमन: यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का समर्थन करता है और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

- जैव विविधता संरक्षण: ग्रीन जीडीपी पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की सुरक्षा की वकालत करता है।

- हरित निवेश को प्रोत्साहित करना: यह टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

हरित जीडीपी ढांचे के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- वन आवरण परिभाषा: भारत वन स्थिति रिपोर्ट में "वन" शब्द में वृक्षारोपण भी शामिल है, जो प्राकृतिक वनों के समान पारिस्थितिक लाभ प्रदान नहीं कर सकता है।

- राजनीतिक एजेंडा: कुछ राज्य वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर कर सकते हैं, प्राकृतिक वनों की अपेक्षा वृक्षारोपण को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।

- स्थानीय निकायों का एकीकरण: जमीनी स्तर के नेताओं में जागरूकता की कमी के कारण स्थानीय निकायों को ग्रीन जीडीपी ढांचे में शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

- लाभों पर स्पष्टता का अभाव: इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि ग्रीन जीडीपी के लाभ स्थानीय समुदायों, विशेषकर जनजातियों और वनवासियों तक किस प्रकार पहुंचेंगे।

- पद्धतिगत अंतर: हरित सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत पद्धति का अभाव विभिन्न देशों के बीच तुलना को जटिल बनाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- एक स्पष्ट मानक ढांचा: सरकारों को हरित जीडीपी की गणना के लिए सुसंगत पद्धतियां अपनानी चाहिए।

- सार्वजनिक जांच: हेरफेर को रोकने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए डेटा पारदर्शिता आवश्यक है।

- मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता दें: बेहतर पर्यावरणीय परिणामों के लिए देशी वनों और पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करें।

- जन जागरूकता: हरित सकल घरेलू उत्पाद के लाभों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने से स्थिरता प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष रूप में, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित जीडीपी से जोड़ने की पहल आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल वनों के पारिस्थितिक मूल्य को स्वीकार करता है, बल्कि भारत और अन्य राज्यों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 'व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता - मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिकार' पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया।

चाबी छीनना

- मैनुअल स्कैवेंजरों को मानव मल के संपर्क में आने के कारण गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।

- सामाजिक कलंक और आर्थिक चुनौतियों के कारण मैनुअल स्कैवेंजर गरीबी में फंसे रहते हैं।

- महिला मैनुअल स्कैवेंजरों को लिंग और सामाजिक कलंक के कारण दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।

अतिरिक्त विवरण

- स्वास्थ्य: मैनुअल स्कैवेंजर अक्सर मानव अपशिष्ट के संपर्क में आते हैं, जिससे हेपेटाइटिस , टेटनस और हैजा जैसी बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सेप्टिक टैंक में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों की मौजूदगी से दम घुटने का गंभीर खतरा होता है, जिससे अचानक मौत हो सकती है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सीवर की खतरनाक सफाई के कारण 2019 से 2023 के बीच 377 लोगों की मौत हुई।

- सामाजिक कलंक: मैनुअल स्कैवेंजरों को अक्सर अछूत माना जाता है , जो सामाजिक बहिष्कार को मजबूत करता है और जाति व्यवस्था को कायम रखता है।

- आर्थिक चुनौतियाँ: मैनुअल स्कैवेंजर को बहुत कम वेतन मिलता है, जो अक्सर न्यूनतम वेतन से भी कम होता है, जो उन्हें गरीबी के चक्र में रखता है। वे आम तौर पर संविदा या दैनिक वेतन के आधार पर काम करते हैं, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते।

- दोहरा भेदभाव: मैनुअल स्कैवेंजरों में महिलाओं की संख्या महत्वपूर्ण है और उन्हें लैंगिक भेदभाव और सामाजिक कलंक, जिसमें यौन उत्पीड़न और शोषण भी शामिल है, का सामना करना पड़ता है।

- मनोवैज्ञानिक मुद्दे: उनके पेशे से जुड़ा कलंक अक्सर चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को जन्म देता है।

- नशीली दवाओं का प्रयोग: अपने काम से जुड़े तनाव और कलंक से निपटने के लिए, कई मैनुअल स्कैवेंजर नशीली दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

2023 के डॉ. बलराम सिंह मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 14 निर्देश जारी किए। इनमें से कुछ प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

- मैनुअल सीवर सफाई का उन्मूलन: मैनुअल सीवर सफाई को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध उपायों को लागू करें।

- सीवेज श्रमिकों का पुनर्वास: मुआवजा (मृत्यु पर 30 लाख रुपये, विकलांगता पर 10-20 लाख रुपये), निकटतम रिश्तेदारों को रोजगार और आश्रितों को शिक्षा प्रदान करना।

- आउटसोर्स कार्य के लिए जवाबदेही: अनुबंध रद्द करने और दंड सहित जवाबदेही तंत्र स्थापित करें।

- मुआवजे में नालसा की भागीदारी: नालसा मुआवजा संवितरण मॉडल का प्रबंधन करेगा।

- निगरानी और पारदर्शिता: मृत्यु, मुआवजा और पुनर्वास प्रयासों पर नज़र रखने के लिए एक पोर्टल बनाएं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- मशीनीकरण: स्वचालित या अर्ध-स्वचालित उपकरणों की शुरूआत से स्वच्छता कार्य के प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित और अधिक कुशल तरीका उपलब्ध होता है। रोबोटिक आर्म्स या वैक्यूम ट्रक इस कार्य को दूर से ही कर सकते हैं, जिससे खतरनाक वातावरण में मानव का जोखिम कम से कम हो जाता है।

- ओएचएस मानक: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 (ओएसएच संहिता 2020) के तहत स्वच्छता कार्य को एक खतरनाक व्यवसाय के रूप में मान्यता देने से सुरक्षा मानकों और प्रवर्तन में काफी सुधार हो सकता है।

- स्वास्थ्य जांच: सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सफाई कर्मचारियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच लागू करें, जिसमें श्वसन और त्वचा संबंधी स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तथा स्पष्ट उपचार और रोकथाम प्रोटोकॉल बताए जाएं।

- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का विस्तार करें: इसमें सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सम्मान को शामिल करें, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दें।

- क्षमता निर्माण: श्रमिकों को प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण प्रदान करें। खतरनाक अपशिष्ट सफाई में तकनीकी नवाचारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। टिकाऊ आजीविका के लिए मशीनीकरण को प्रोत्साहित करें, श्रमिकों को प्रशिक्षित करें और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाएं।

निष्कर्ष रूप में, मैनुअल स्कैवेंजरों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक सुधार, मजबूत न्यायिक समर्थन तथा सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

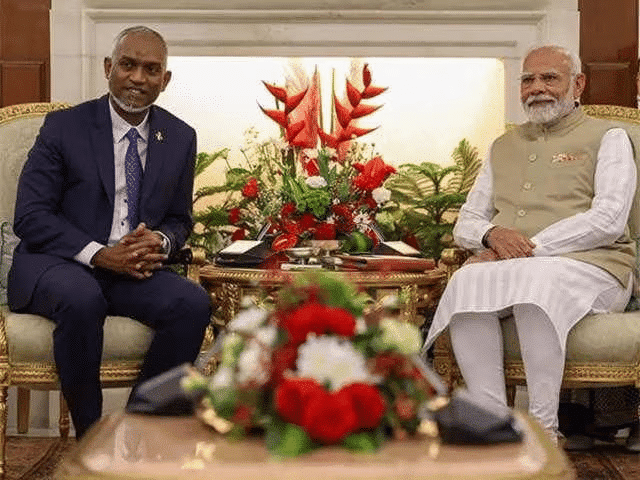

भारत-मालदीव रक्षा सहयोग को मजबूत करना

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

- भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ चर्चा के दौरान मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह पहल भारत की "पड़ोसी पहले" नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाना है।

चाबी छीनना

- मालदीव के लिए प्राथमिक रक्षा साझेदार के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका रही है।

- हाल के प्रयासों में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के लिए रक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत ने संकट के समय में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में काम किया है, जिसका उदाहरण 1988 में ऑपरेशन कैक्टस और 2004 की सुनामी के दौरान सहायता है। सागर विजन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर देता है।

- रक्षा परियोजनाएँ: प्रमुख परियोजनाओं में एमएनडीएफ के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र और तटरक्षक "एकथा" बंदरगाह का निर्माण जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है। भारत ने आपसी विश्वास को दर्शाते हुए मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरवी की निःशुल्क मरम्मत की भी घोषणा की।

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: एमएनडीएफ की लगभग 70% प्रशिक्षण जरूरतें भारत द्वारा पूरी की जाती हैं, जिसमें 1,500 से अधिक कर्मियों को भारतीय रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षित किया जाता है। "एक्यूवेरिन" जैसे अभ्यास और "दोस्ती" जैसे त्रिपक्षीय अभ्यास परिचालन तालमेल को बढ़ाते हैं।

- संस्थागत तंत्र: 2016 में शुरू की गई वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता (डीसीडी) रक्षा सहयोग पर चल रही चर्चाओं को सुविधाजनक बनाती है, जिसकी नवीनतम बैठक सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

भारत-मालदीव रक्षा सहयोग का महत्व बहुत अधिक है, खासकर हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के निकट मालदीव की रणनीतिक स्थिति भारत के लिए एक साझेदार के रूप में इसके महत्व को बढ़ाती है।

भौगोलिक महत्व

- मालदीव हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थित है, जो प्रमुख चोकपॉइंट्स के बीच "टोल गेट" के रूप में कार्य करता है।

- भारत का लगभग 50% बाह्य व्यापार और 80% ऊर्जा आयात इन मार्गों से होकर गुजरता है, जिससे मालदीव समुद्री यातायात निगरानी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।

आर्थिक और सामाजिक लाभ

- भारत चावल और दवाओं सहित आवश्यक आपूर्ति प्रदान करता है, तथा 2014 के माले जल संकट जैसे संकटों के दौरान भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- आपदाओं के दौरान भारत की मानवीय सहायता ने एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।

बाहरी प्रभाव का प्रतिकार

- मालदीव के साथ भारत का सहयोग बाहरी शक्तियों, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक है, जिससे क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका मजबूत होगी।

भारत-मालदीव रक्षा संबंधों में चुनौतियाँ

- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के माध्यम से चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीनी निवेश भारत के रणनीतिक प्रभुत्व को चुनौती देता है।

- आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन: 2023 में "इंडिया आउट" अभियान बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को दर्शाता है और भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का आह्वान करता है, जिससे रक्षा प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं।

- सुरक्षा खतरा: मालदीव में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की उपस्थिति भारत के लिए प्रत्यक्ष खतरा है, जो संभवतः मालदीव को भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- बहुपक्षीय सहयोग: समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय ढांचे में मालदीव की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: चीनी निवेश के लिए विकल्प प्रदान करने हेतु प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

- जन-केंद्रित पहल: राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए नागरिक-सैन्य परियोजनाओं, चिकित्सा सहायता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सद्भावना को बढ़ावा देना।

हाथ प्रश्न:

- हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत-मालदीव रक्षा सहयोग के महत्व पर चर्चा करें।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|