Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): June 1st to 7th, 2025 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

क्यों समाचार में?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें देश की मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता, नियामक पहलों, और महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का विवरण दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- वैश्विक आर्थिक विकास 2024 में 3.3% पर आ गया, जो ऐतिहासिक औसत 3.7% से कम है।

- भारत की GDP वृद्धि 2024-25 में 6.5% पर आ गई, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई।

- RBI की बैलेंस शीट वर्ष-दर-वर्ष 8.2% बढ़ी, जिससे Rs 2.68 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष हुआ।

- मुख्य मुद्रास्फीति 2024-25 में 4.6% पर आ गई, जबकि 2023-24 में यह 5.4% थी।

- वस्त्र निर्यात 0.1% बढ़ा, जबकि आयात 6.2% बढ़ा।

- नेट घरेलू बचत कुल राष्ट्रीय निपटान आय (GNDI) का 5.1% बढ़ गई।

- डिजिटल भुगतान की मात्रा 34.8% बढ़ी, जिसमें UPI ने वैश्विक वास्तविक समय भुगतानों का 48.5%% हिस्सा रखा।

अतिरिक्त जानकारी

- वैश्विक आर्थिक विकास: वैश्विक विकास भू-राजनीतिक तनाव और उच्च ऋण स्तर के कारण सुस्त रहने की उम्मीद है।

- महंगाई के रुझान: मूल महंगाई 3.5% पर थी, जबकि खाद्य महंगाई घटकर 2.9% हो गई।

- मौद्रिक नीति: मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखा, अक्टूबर 2024 में तटस्थ रुख अपनाते हुए।

- वित्तीय क्षेत्र की स्थिति: सकल गैर-प्रदर्शन संपत्तियों (NPA) का अनुपात लगातार घटता रहा, जो बैंकों की स्थिति में सुधार को दर्शाता है।

- नियामक पहलकदमी: 'bank.in' डोमेन का शुभारंभ डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है।

आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के महत्व को रेखांकित करती है। यह महंगाई प्रबंधन, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक स्थिरता एवं लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता पूंजी व्यय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर करती है।

फार्मा उद्योग को आकार देने वाली तकनीकें

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

- फार्मास्यूटिकल उद्योग तेजी से बदल रहा है, जिसमें बायोलॉजिक्स, एआई और स्वचालन दवा विकास और निर्माण में परिवर्तन ला रहे हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इन तकनीकों में विशेष कौशल को बढ़ावा देना होगा और नियामक अनुपालन, बुनियादी ढांचे, और नवाचार क्षमता जैसे प्रमुख चुनौतियों का सामना करना होगा।

- उभरती तकनीकें दवा खोज और निर्माण को बदल रही हैं।

- भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अनुकूलित करना होगा।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML): ये तकनीकें दवा खोज को तेज करती हैं, अणुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करती हैं, मौजूदा दवाओं के नए उपयोगों की पहचान करती हैं, और उपचारों को व्यक्तिगत बनाती हैं। जेनरेटिव एआई, विशेष रूप से बड़े भाषा मॉडल (LLMs), जीव विज्ञान की समझ को बढ़ाता है और आनुवंशिक डेटा का उपयोग करके अधिक प्रभावी नैदानिक परीक्षणों के डिजाइन में मदद करता है।

- इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT): IoMT स्वास्थ्य मापदंडों जैसे हृदय गति और रक्त शर्करा के स्तर की वास्तविक समय में निगरानी के लिए IoT उपकरणों और मोबाइल ऐप को एकीकृत करता है, जो व्यक्तिगत उपचार को सक्षम करता है और विकेंद्रीकृत नैदानिक परीक्षणों (DCTs) का समर्थन करता है।

- डेटा पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन: यह फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला में गोपनीयता, पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह चिकित्सा रिकॉर्ड तक सुरक्षित पहुंच, दवा के मूल्य का ट्रैक रखने, और नकली दवाओं का पता लगाने में मदद करता है।

- बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स: ये जीवित जीवों से प्राप्त जटिल दवाएं हैं, जिनमें बायोसिमिलर्स पेटेंट समाप्ति के बाद लागत-कुशल विकल्प प्रदान करते हैं।

- डिजिटल ट्विन तकनीक: यह तकनीक वास्तविक समय में भौतिक प्रक्रियाओं के आभासी अनुकरण बनाती है, जो निर्माण दक्षता में सुधार करती है और डाउनटाइम को कम करती है।

भारत औसत मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उत्पादक है और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। यह वैश्विक वैक्सीन मांग का 50% से अधिक और अमेरिका के बाजार में लगभग 40% सामान्य दवाओं की आपूर्ति करता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य FY 2023-24 में लगभग USD 50 बिलियन है, जो 2030 तक USD 130 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

फार्मा क्षेत्र में हालिया तकनीकी प्रगति से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ: फार्मा में एआई और बड़े डेटा विश्लेषण के बढ़ने से संवेदनशील रोगी डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- बढ़ती लागतें एवं पहुँच में बाधाएँ: नई तकनीकों में उच्च निवेश छोटे फर्मों पर दबाव डाल सकता है, जिससे व्यापक अपनाने में कमी आती है।

- नियामक जटिलताएँ और देरी: तेजी से तकनीकी प्रगति अक्सर नियामक अपडेट से आगे बढ़ जाती है, जिससे अनुमोदनों में भ्रम और देरी होती है।

- कौशल की कमी एवं कार्यबल की तैयारी: भारत में डेटा विज्ञान और बायोइनफॉर्मेटिक्स जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण प्रतिभा अंतर है।

- नैतिक, सामाजिक, एवं समानता संबंधी चिंताएँ: जीन संपादन जैसी नवाचारों से सहमति और पहुँच के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।

फार्मा क्षेत्र में जिम्मेदार तकनीकी हस्तक्षेप के लिए उपाय

- मजबूत और अनुकूलनीय नियामक पारिस्थितिकी तंत्र: नियामक ढांचे को तेज़ अनुमोदनों को सुनिश्चित करने के लिए लचीला होना चाहिए, जबकि सुरक्षा बनाए रखी जाए।

- डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, और नैतिकता को मजबूत करना: डेटा सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और नैतिक एआई ढांचों को अपनाना आवश्यक है।

- मानव पूंजी और डिजिटल कौशल में निवेश: सरकार, अकादमी और उद्योग के बीच भागीदारी के माध्यम से फिर से कौशल विकसित करने और डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करें।

- नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को संस्थागत बनाना: सहमति और समानता के मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्र नैतिकता समितियों की स्थापना करें।

- सहयोगात्मक और खुली नवाचार को बढ़ावा देना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी नवाचार को तेज़ कर सकती है और साझा ज्ञान प्रदान कर सकती है।

उभरती तकनीकों जैसे AI और जैव प्रौद्योगिकी में कौशल अंतर को पाटना भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नेतृत्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन क्षमताओं को मजबूत करने से औषधि खोज और उत्पादन में सुधार होगा, जो तेजी से तकनीकी परिवर्तन के बीच भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करेगा।

मुख्य प्रश्न

- भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की वर्तमान स्थिति और वैश्विक महत्व पर चर्चा करें। हाल की तकनीकी प्रगति ने इसके विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या प्रभाव डाला है?

कृषि सब्सिडियों का सुधार

- उप राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि सब्सिडियों का सीधे हस्तांतरण किसानों की आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, यह अनुमान लगाते हुए कि यदि सभी सहायता सीधे किसानों तक पहुँचती है तो प्रत्येक किसान को कम से कम 35,000 रुपये वार्षिक मिल सकते हैं।

- सब्सिडियों का सीधे हस्तांतरण किसानों की आय बढ़ा सकता है।

- वर्तमान सब्सिडियाँ मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष हैं, जो अस्थिरताएं पैदा करती हैं।

भारत में कृषि सब्सिडियों के प्रकार:

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): किसानों को नकद में प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि PM KISAN, Rythu Bandhu (तेलंगाना), KALIA (उड़ीसा)।

इनपुट सब्सिडियाँ:

- उर्वरक सब्सिडी: उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को कवर करके उर्वरकों को सस्ते बनाता है।

- बीज सब्सिडी: उच्च उपज देने वाले, रोग-प्रतिरोधक बीज कम दरों पर उपलब्ध कराता है, जैसे कि Seed Village Program।

- सिंचाई सब्सिडी: PM कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 55% तक सहायता प्रदान करता है।

- बिजली सब्सिडी: कृषि पंपों के लिए मुफ्त या सब्सिडीकृत बिजली प्रदान करता है।

ऋण एवं बीमा सब्सिडियाँ:

- PMFBY: फसल विफलता से किसानों की रक्षा करता है, जिसमें 1.5-5% प्रीमियम सरकार द्वारा कवर किया जाता है।

- ब्याज उपदान योजना: किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सब्सिडीकृत ऋण प्रदान करता है।

उत्पादन सब्सिडियाँ (कीमत समर्थन):

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): 22 फसलों के लिए न्यूनतम कीमतों की गारंटी देता है।

बुनियादी ढाँचा और उपज के बाद की सब्सिडियाँ:

- गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी: कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करता है।

कृषि सब्सिडियों के परिणाम:

- राजकोषीय बोझ: संघीय बजट 2025-26 में खाद्य और उर्वरक सब्सिडियों के लिए 3.71 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट: उर्वरकों का उच्च उपभोग मिट्टी की विषाक्तता को बढ़ाता है।

- भूजल का क्षय: मुफ्त बिजली के कारण अत्यधिक ट्यूबवेल का उपयोग।

- बाजार में विकृति: skewed खरीद केवल कुछ प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करती है।

- निर्यात प्रतिस्पर्धा को नुकसान: WTO नियम भारत के कृषि निर्यात सब्सिडियों को सीमित करते हैं।

DBT के साथ कृषि सब्सिडियों के प्रतिस्थापन के लाभ और सीमाएँ:

- सुधरे हुए लक्षित होना: सुनिश्चित करता है कि सब्सिडियाँ योग्य किसानों तक पहुँचें, लीक को कम करता है।

- बढ़ी हुई पारदर्शिता: प्रत्यक्ष भुगतान भ्रष्टाचार को कम करता है।

- किसान की स्वायत्तता को बढ़ावा: किसान निधियों का उपयोग कैसे करें, यह तय कर सकते हैं।

- प्रशासनिक दक्षता: सब्सिडी कार्यक्रमों के प्रबंधन में जटिलता को कम करता है।

- कार्यान्वयन की चुनौतियाँ: लाभार्थी पहचान और निगरानी के लिए मजबूत प्रणालियाँ आवश्यक हैं।

अंत में, भारत की कृषि सब्सिडियाँ, जबकि लाभकारी हैं, किसानों की भलाई और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए तात्कालिक सुधारों की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में परिवर्तन, MSP का तर्कसंगतकरण, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, और उपज के बाद के बुनियादी ढाँचे में निवेश उत्पादनशीलता बढ़ा सकते हैं जबकि बाजार में विकृतियों को कम कर सकते हैं। WTO-अनुरूप नीतियों को लागू करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और किसान समृद्धि सुनिश्चित करेगा।

मुख्य प्रश्न:

- भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि सब्सिडियों की भूमिका की जांच करें। क्या सब्सिडियों को उनके वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाना चाहिए?

भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4.8% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य प्राप्त किया

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के4.8% के राजकोषीय घाटा लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जैसा कि लेखा नियंत्रक (CGA) द्वारा जारी अस्थायी आंकड़ों में बताया गया है।

- CGA भारत सरकार का प्रमुख लेखा सलाहकार है।

- CGA एकीकृत आईटी-सक्षम वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक धन प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाता है।

- राजकोषीय घाटा सरकारी वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

- राजकोषीय घाटा: इसे एक वित्तीय वर्ष के भीतर सरकार के कुल व्यय और उसके कुल प्राप्तियों (उधारी को छोड़कर) के बीच का अंतर माना जाता है। सूत्र है: राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - कुल प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर)।

- कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजी प्राप्तियाँ शामिल होती हैं, जो कि दोनों ही ऋण और गैर-ऋण सृजन कर सकती हैं। गैर-ऋण सृजन करने वाली पूंजी प्राप्तियों में भविष्य की अदायगी के दायित्व शामिल नहीं होते।

- राजकोषीय घाटे के प्रभाव: एक प्रबंधनीय राजकोषीय घाटा व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, जबकि उच्च घाटा अधिक उधारी की आवश्यकता, महंगाई के दबाव, और राजकोषीय स्थान में कमी का कारण बन सकता है।

- भारत का राजकोषीय घाटा FY 2024-25 में 15.77 लाख करोड़ रुपये था, जो कि 4.8% GDP का है।

- कुल राजस्व प्राप्तियाँ 30.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गईं, जबकि कुल व्यय 46.55 लाख करोड़ रुपये था।

- सरकार ने FY 2025-26 के लिए 4.4% का कड़ा राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित किया है।

राष्ट्रीय ऋण के संदर्भ में, यह सरकार द्वारा पिछले राजकोषीय घाटों को वित्तपोषित करने के लिए की गई संचयी उधारी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत का कुल बकाया ऋण FY 2025-26 के अंत तक 196.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है।

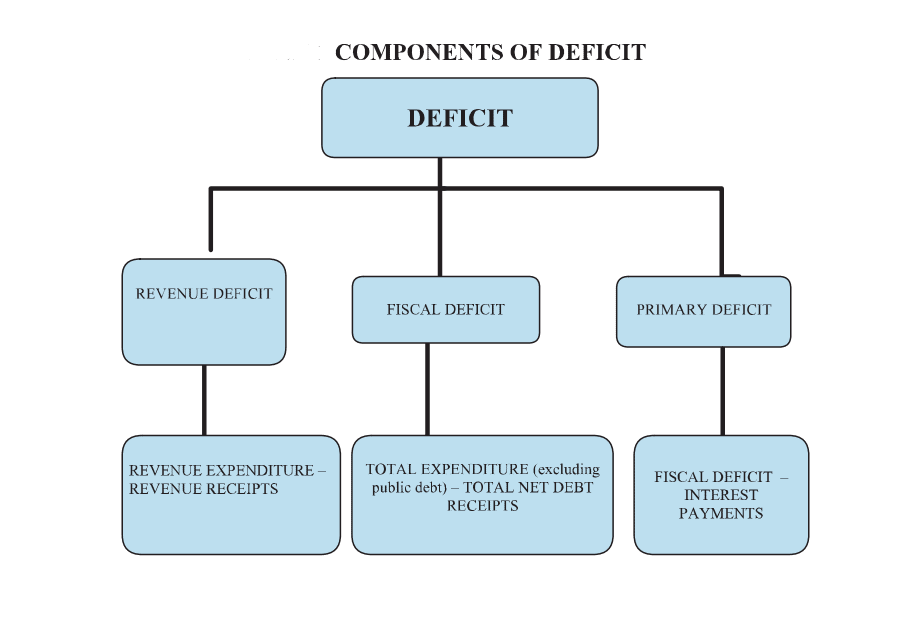

घाटा के प्रकार

- राजस्व घाटा: कुल राजस्व प्राप्तियों से कुल राजस्व व्यय को घटाकर गणना की जाती है।

- प्राथमिक घाटा: तब होता है जब सरकार का व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर, गैर-ब्याज स्रोतों से प्राप्त राजस्व को पार कर जाता है। सूत्र: प्राथमिक घाटा = वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान।

- जुड़वां घाटे: उस स्थिति को संदर्भित करता है जब एक देश वित्तीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों का अनुभव करता है।

वित्तीय घाटे को प्रभावित करने वाले कारक

- वित्तीय नीति: कराधान और व्यय पर सरकार के निर्णय सीधे वित्तीय घाटे को प्रभावित करते हैं।

- आर्थिक चक्र: मंदी के दौरान घाटे आमतौर पर बढ़ते हैं क्योंकि राजस्व घटता है और व्यय बढ़ता है।

- अप्रत्याशित घटनाएँ: प्राकृतिक आपदाएँ, युद्ध, या महामारियाँ अनियोजित व्यय में वृद्धि कर सकती हैं।

- अक्षम कर संग्रहण: कमजोर कर प्रणाली या कम अनुपालन वित्तीय घाटे को बढ़ा सकता है।

- वैश्विक कारक: महंगाई, वस्तुओं की कीमतों, और व्यापार में बदलाव सरकारी राजस्व और व्यय को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत की वित्तीय समेकन के लिए पहलकदमियाँ

- FRBM अधिनियम, 2003: वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने के लिए लागू किया गया, जो वित्तीय घाटे और सार्वजनिक ऋण के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। 2018 में संशोधित किया गया ताकि ऋण-से-जीडीपी अनुपात को प्राथमिक वित्तीय एंकर के रूप में परिभाषित किया जा सके।

- वित्तीय घाटे में कमी के लिए ग्लाइड पाथ: COVID-19 के बाद वित्तीय घाटे में क्रमिक कमी के लिए लक्ष्य, N.K. सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार।

- पूंजीगत व्यय में वृद्धि: पूंजीगत व्यय FY 2014-15 में जीडीपी का 1.6% से बढ़कर FY 2025-26 में योजनाबद्ध 3.1% होने की संभावना है, जिसका ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर है।

- राजस्व जुटाना: प्रयासों में वस्तु और सेवा कर (GST) को लागू करना और कर प्रणाली को डिजिटाइज़ करना शामिल है, जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है।

- राज्य स्तर पर वित्तीय जिम्मेदारी: राज्यों को केंद्रीय सरकार की पहलकदमियों को पूरा करने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी कानून अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

- वित्तीय घाटा क्या है? सरकार के लक्ष्य के संदर्भ में FY 2024–25 में भारत के वित्तीय प्रदर्शन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

ऑनलाइन गेमिंग में धन शोधन

- आर्थिक संपूर्णता को बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत ऑनलाइन वास्तविक पैसे के गेमिंग (RMG) को लाने की योजना बना रहा है।

- ऑनलाइन RMG प्लेटफार्म उपयोगकर्ताओं को फैंटसी स्पोर्ट्स और पोकर जैसे खेलों पर वास्तविक पैसे दांव लगाने की अनुमति देते हैं।

- भारत 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग बाजार बन गया है, और आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है।

- बाजार का अवलोकन: 2023 में भारत में 568 मिलियन गेमर्स और 9.5 बिलियन ऐप डाउनलोड थे, जिसका बाजार मूल्य USD 2.2 बिलियन था, और 2028 तक USD 8.6 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

- मुख्य विकास के कारकों में सस्ते इंटरनेट डेटा, बढ़ती स्मार्टफोन पहुंच, और डिजिटल भुगतान में वृद्धि शामिल हैं।

- यह वातावरण शोषण के लिए संवेदनशील है, क्योंकि उच्च बेरोजगारी के कारण व्यक्ति दांव लगाने वाले ऐप्स के माध्यम से त्वरित कमाई की तलाश में हैं।

- नियामक ढांचा:पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, 1867 और प्राइज़ प्रतियोगिता एक्ट, 1955 गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, लेकिन राज्य के कानून बहुत भिन्न होते हैं।

- कराधान: कानूनी RMG कंपनियों पर 28% वस्तु और सेवा कर (GST) लागू होता है, और रु 10,000 से ऊपर की जीत पर 30% कर लगाया जाता है, जो इंकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत है।

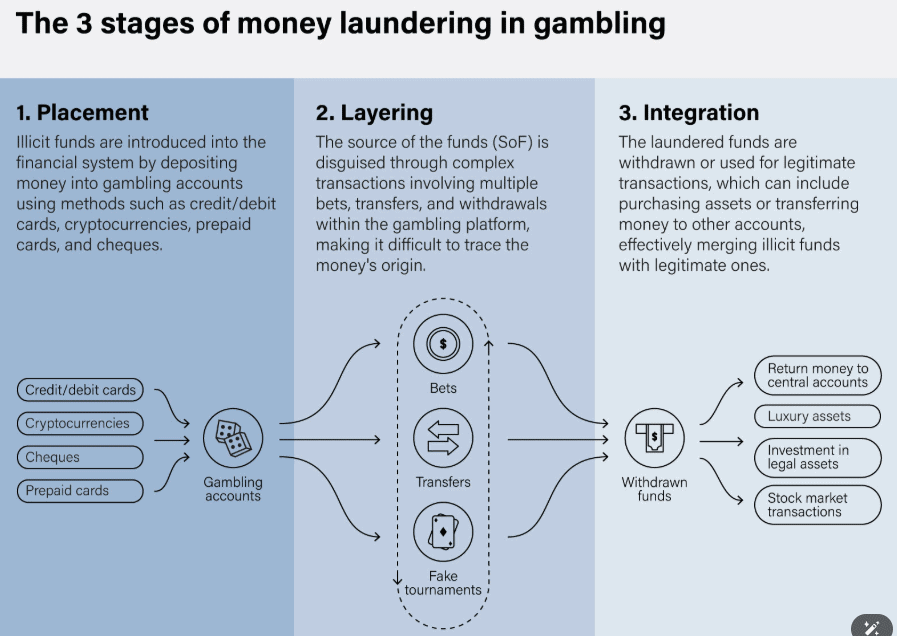

ऑनलाइन गेमिंग में धन शोधन की प्रक्रिया आमतौर पर तीन चरणों में होती है:

- प्लेसमेंट: अवैध धन को गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र में पेश किया जाता है।

- लेयरिंग: विभिन्न लेनदेन के माध्यम से धन के मूल को obscured किया जाता है।

- इंटीग्रेशन: 'साफ' किया गया धन वैध कमाई के रूप में निकाला जाता है, अक्सर क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से।

ऑनलाइन गेमिंग का नियमन PMLA के तहत क्यों आवश्यक है?

- वर्तमान नियामक अंतर: बिखरे हुए कानूनी वातावरण की वजह से अवैध ऑपरेटरों को छिद्रों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।

- महादेव ऐप और फियूविन जैसे केस धोखाधड़ी की गतिविधियों के पैमाने को दर्शाते हैं।

- जवाबदेही: 2023 के PMLA नियम वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU) की निगरानी क्षमता को बढ़ाते हैं।

- आतंक वित्तपोषण: ऑनलाइन RMG की गुमनाम प्रकृति आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में शोषण के जोखिम को बढ़ाती है।

- साइबर सुरक्षा: अपर्याप्त साइबर सुरक्षा उपाय धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसानों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को लागू करने में चुनौतियाँ

- मूल खाते का उपयोग: अवैध प्लेटफार्म अक्सर तृतीय-पक्ष खातों का उपयोग करते हैं जो लेनदेन के स्रोतों को छुपाते हैं।

- इन-गेम खरीद का दुरुपयोग: खिलाड़ी वास्तविक धन को डिजिटल मुद्राओं में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे ट्रेसैबिलिटी जटिल हो जाती है।

- सीमा पार मुद्दे: विदेशी पंजीकृत प्लेटफार्मों के साथ नियमों का समन्वय करना कठिन है।

- इरादे को प्रमाणित करना: वैध गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- अप्रभावी दंड: केंद्रीय गेमिंग नियामक की कमी के कारण प्रवर्तन में विखंडन होता है।

नियामक कठोरता और उपयोगकर्ता सुविधा के बीच संतुलन

- स्तरीकृत KYC दृष्टिकोण: उपयोगकर्ता सत्यापन को गतिविधि स्तरों के आधार पर लागू करें ताकि पहुंच में सुधार हो सके।

- एल्गोरिद्मिक जवाबदेही: गेमिंग प्लेटफार्मों को नियमित ऑडिट से गुजरना चाहिए ताकि निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

- उच्च-जोखिम ऑपरेटरों पर ध्यान केंद्रित करना: संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए संसाधनों का आवंटन करें, न कि सामान्य नियमों पर।

- उपभोक्ता सुरक्षा: नियमों को उपयोगकर्ताओं को डेटा चोरी और ऑनलाइन दुरुपयोग से सुरक्षित रखना चाहिए।

- जिम्मेदार प्रचार: नैतिक विपणन को प्रोत्साहित करें और गेमिंग उद्योग के नैतिकता संहिता का पालन करें।

एक मजबूत और संतुलित नियामक ढांचा ऑनलाइन गेमिंग में वित्तीय अपराधों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि नवाचार को बढ़ावा देता है। PMLA को तकनीक-आधारित, जोखिम-आधारित नियमों के साथ एकीकृत करना भारत के डिजिटल गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगकर्ता सुरक्षा और वित्तीय अखंडता दोनों सुनिश्चित करेगा।

- भारत में डिजिटल गेमिंग उद्योग की तेजी से वृद्धि के साथ, उपयोगकर्ता सुविधा, नवाचार और वित्तीय अखंडता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं?

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का अवलोकन

क्यों समाचार में है?

क्यों समाचार में है?

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं में बुद्धिमत्ता का समावेश करता है और हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर जो खाद्य ताजगी को ट्रैक करते हैं से लेकर सुरक्षा प्रणालियों तक जो वास्तविक समय में अलर्ट प्रदान करती हैं, IoT हमारे घरों की सहजता, दक्षता और सुरक्षा को बढ़ा रहा है।

- IoT उन भौतिक उपकरणों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो सेंसर और सॉफ़्टवेयर से सुसज्जित होते हैं, जो डेटा को एकत्रित, साझा और उस पर कार्रवाई करते हैं।

- स्मार्ट उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिसमें घरेलू वस्तुएं से लेकर औद्योगिक मशीनरी शामिल होती हैं।

- IoT की प्रमुख विशेषताएँ:

- कनेक्टिविटी: Wi-Fi, Bluetooth, और 5G जैसे विभिन्न नेटवर्क पर संचार की अनुमति देता है।

- स्वचालन एवं बुद्धिमत्ता: उपकरण स्वायत्त निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि स्व-ड्राइविंग कारें जो ट्रैफिक की स्थितियों का जवाब देती हैं।

- दूरस्थ निगरानी: उपयोगकर्ता दूर से उपकरणों का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोनों पर घर की सुरक्षा फ़ीड देखना।

- अंतर-संक्रियता: विभिन्न उपकरण मानकीकृत प्रोटोकॉल और APIs के माध्यम से एक साथ काम कर सकते हैं।

- स्केलेबिलिटी: सिस्टम को अधिक उपकरण जोड़कर बढ़ाया जा सकता है।

- डेटा एनालिटिक्स और AI एकीकरण: कच्चे डेटा को क्रियाशील अंतर्दृष्टियों में बदलता है।

- कस्टमाइज़ेशन और व्यक्तिगतकरण: स्मार्ट होम और पहनने योग्य तकनीक में उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित करता है।

- प्रमुख घटक:

- सेंसर और एक्ट्यूएटर्स: पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाते हैं और डेटा के आधार पर कार्य करते हैं।

- कनेक्टिविटी: डेटा ट्रांसमिशन के लिए संचार प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है।

- IoT गेटवे: उपकरणों और क्लाउड सर्वरों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

- क्लाउड कंप्यूटिंग: डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है।

- उपयोगकर्ता इंटरफेस: उपयोगकर्ताओं को विभिन्न इंटरफेस के माध्यम से IoT सिस्टम को नियंत्रित और निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

IoT के अनुप्रयोग विशाल हैं और इनमें शामिल हैं:

इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रमुख अनुप्रयोग

- स्मार्ट सिटीज: स्मार्ट स्ट्रीटलाइट्स और आपदा निगरानी सेंसर के साथ यातायात प्रबंधन को अनुकूलित करें और सुरक्षा बढ़ाएं।

- स्मार्ट होम्स: IoT-सक्षम उपकरणों के माध्यम से घरेलू कार्यों को स्वचालित करें और सुरक्षा प्रदान करें।

- स्वास्थ्य देखभाल: मरीजों की देखभाल को बढ़ाने के लिए दूरस्थ रोगी निगरानी और पहनने योग्य उपकरणों का उपयोग करें।

- स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन: लॉजिस्टिक्स में सुधार और भीड़ को कम करने के लिए बेड़े की ट्रैकिंग और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम का उपयोग करें।

- औद्योगिक सुरक्षा: कार्यस्थल के खतरों की निगरानी करें और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति ट्रैकिंग में सुधार करें।

- कृषि: संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए सटीक खेती और पशुधन निगरानी के लिए सेंसर का उपयोग करें।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जोखिम और चुनौतियाँ

- साइबर सुरक्षा की कमजोरियाँ: कमजोर पासवर्ड और असुरक्षित APIs उपकरणों को हमलों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

- अनधिकृत पहुँच: संवेदनशील डेटा का संग्रहण गोपनीयता की चिंताओं को बढ़ाता है।

- मानकीकरण की कमी: प्रोटोकॉल में विखंडन संगतता समस्याओं का कारण बनता है।

- स्केलेबिलिटी की चुनौतियाँ: IoT उपकरणों की विशाल संख्या का प्रबंधन डेटा अधिभार उत्पन्न करता है।

- AI-संचालित साइबर खतरें: हमलावर increasingly AI का उपयोग कर कमजोरियों का शोषण करते हैं।

IoT पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उपाय

- सुरक्षा उपायों को बढ़ाना: मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नियमित अपडेट और नेटवर्क विभाजन को लागू करें।

- अंतर-संगतता में सुधार: उपकरणों के बीच संगतता के लिए सार्वभौमिक मानकों की स्थापना करें।

- अनुपालन को मजबूत करना: व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा कानूनों को लागू करें।

- मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण: IoT के स्केलेबिलिटी का समर्थन करने के लिए 5G नेटवर्क और एज कंप्यूटिंग विकसित करें।

अंत में, जबकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से दैनिक जीवन और उद्योग के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाने के लिए तैयार है, यह साइबर सुरक्षा और अंतर-संगतता के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है। इन मुद्दों को बेहतर सुरक्षा ढांचे, मानकीकृत प्रोटोकॉल, और सरकारी पहलों के माध्यम से संबोधित करना IoT की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और DPDP नियम, 2025

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के प्रारूप पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वर्तमान में, स्टेकहोल्डर इनपुट की समीक्षा की जा रही है, और अंतिम नियम जल्द लागू होने की अपेक्षा है।

- भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून, जो व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए है।

- वैश्विक ढांचों जैसे कि EU के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) से प्रेरित।

- व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति की आवश्यकता, विशेष रूप से बच्चों और विकलांग वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ।

- अधिनियम के बारे में: DPDP अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने और कानूनी डेटा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के KS Puttaswamy निर्णय के लगभग छह साल बाद लागू किया गया, जिसमें गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

- लागूता: यह अधिनियम भारत के भीतर प्रसंस्कृत व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है, जिसमें डिजिटल रूप से एकत्रित या बाद में डिजिटाइज किया गया डेटा शामिल है, और भारत में वस्त्र या सेवाओं की पेशकश के लिए बाहरी प्रसंस्करण भी शामिल है। यह व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या डेटा प्रिंसिपल द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी पर लागू नहीं होता।

- सहमति की आवश्यकताएँ: व्यक्तिगत डेटा केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए डेटा प्रिंसिपल की सहमति से ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है, जिसे वह कभी भी वापस ले सकता है। बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें माता-पिता की सहमति आवश्यक है।

- डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य: डेटा प्रिंसिपल को अपने डेटा तक पहुँचने, उसे सुधारने या हटाने का अधिकार है और वे शिकायत निवारण की मांग कर सकते हैं। उन्हें झूठी शिकायतें करने से बचना चाहिए, जिसके उल्लंघन पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- डेटा फिड्यूशियरीज़ के कर्तव्य: डेटा फिड्यूशियरीज़ को डेटा की सटीकता बनाए रखनी चाहिए, सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए, उल्लंघनों की स्थिति में व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए, और एक बार उद्देश्य पूरा होने पर व्यक्तिगत डेटा को मिटाना चाहिए।

- डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI): DPBI की स्थापना की गई है ताकि अनुपालन की निगरानी की जा सके, दंड लगाए जा सकें, और शिकायत निवारण को संभाला जा सके।

प्रारूपित DPDP नियम, 2025 अनुपालन उपायों को बढ़ाते हैं, डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र पेश करते हैं, और डेटा स्थानांतरण और मिटाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। ये नियम वैश्विक मानकों के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मुख्य चिंताएं

- अत्यधिक राज्य छूट: यह अधिनियम राज्य को कई छूटें देता है, जिससे निजता के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

- महत्वपूर्ण डेटा अधिकारों की अनुपस्थिति: अधिनियम में डेटा पोर्टेबिलिटी जैसे आवश्यक अधिकारों की कमी है।

- अवरोध मुक्त सीमा पार डेटा प्रवाह: यह अधिकांश देशों में व्यक्तिगत डेटा के स्वतंत्र हस्तांतरण की अनुमति देता है, जिससे सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे उठते हैं।

- हानि रोकने के उपायों की कमी: यह कानून पहचान चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

DPDP अधिनियम, 2023 को मजबूत करने के उपाय

- छूट प्रावधानों को स्पष्ट करें: "भारत की अखंडता" जैसे शब्दों को परिभाषित करें और छूट के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करें।

- द्विपक्षीय डेटा समझौतों को बढ़ावा दें: प्रतिबंधात्मक नीतियों के बजाय सुरक्षित डेटा विनिमय के लिए समझौतों को प्रोत्साहित करें।

- नियामक लचीलापन सुनिश्चित करें: नए तकनीकों और गोपनीयता चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित एक गतिशील ढांचा विकसित करें।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं: सुरक्षित सीमा-पार डेटा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मॉडलों से सबक को एकीकृत करें।

DPDP अधिनियम भारत का पहला व्यापक डेटा सुरक्षा ढांचा स्थापित करता है, जो गोपनीयता अधिकारों और कानूनी डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाता है। 2025 के मसौदा नियम अनुपालन को बढ़ाने और डेटा-संबंधित मुद्दों के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो वैश्विक मानकों जैसे कि EU के GDPR के साथ स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): June 1st to 7th, 2025 - 1 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट का महत्व क्या है? |  |

| 2. फार्मा उद्योग में तकनीकों का क्या योगदान है? |  |

| 3. कृषि सब्सिडियों के सुधार का उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. ऑनलाइन गेमिंग में धन शोधन की समस्या कैसे उत्पन्न होती है? |  |

| 5. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का क्या महत्व है? |  |