Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): September 1st to 7th, 2025 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत की बहु ध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर चर्चा तब से प्रमुखता प्राप्त कर चुकी है जब देश एक बढ़ते हुए बहु ध्रुवीय दुनिया में अपनी विदेश नीति को संभाल रहा है, विशेषकर अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों के संदर्भ में। यह प्रासंगिकता दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में चल रहे क्षेत्रीय विवादों और बदलती भू-राजनीतिक परिदृश्यों द्वारा रेखांकित की गई है।

- दक्षिण चीन सागर में भारत का रुख UNCLOS के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन करके रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता है।

- चीन के साथ द्विपक्षीय तनाव में सीमा पर झड़पें और विवादित जल में तेल अन्वेषण शामिल हैं।

- भारत ने क्वाड जैसे गठबंधनों के माध्यम से संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जबकि BRICS और SCO के माध्यम से सहयोग में संलग्न है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता अपने उपनिवेशीय अतीत से उभरी और नेहरू के गुट निरपेक्षता आंदोलन के दौरान संस्थागत की गई।

- रणनीतिक स्वायत्तता का विकास: यह अवधारणा गुट निरपेक्षता से बहु गुटबंदी के सिद्धांत में परिवर्तित हुई, जो बदलते वैश्विक क्रम में भारत की अनुकूलता को दर्शाती है।

- भारत और अमेरिका: रक्षा सहयोग और क्वाड जैसे संयुक्त पहलों के माध्यम से साझेदारी गहरी हुई है, हालांकि व्यापार और रूस के साथ संबंधों को लेकर तनाव के बिंदु बने हुए हैं।

- चीन के साथ संबंध: सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, चीन एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जिससे भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक संबंधों को गहरा करने का प्रयास किया है।

- रूस के साथ जुड़ाव: भारत रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंध बनाए रखता है, और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद सहयोग जारी है।

- वैश्विक दक्षिण संदर्भ: भारत ने वैश्विक दक्षिण के लिए आवाज उठाने की अपनी भूमिका को स्थापित किया है, अपने संबंधों को संतुलित करते हुए व्यावहारिकता पर जोर दिया है।

- तकनीकी आयाम: भारत आंतरिक बाधाओं जैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक संवेदनशीलताओं का सामना कर रहा है, जिससे साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

अंत में, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की विशेषता है कि यह विदेशी नीति में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए वैश्विक गठबंधनों की जटिलताओं को नेविगेट करता है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। इस सिद्धांत का विकास भारत की सहनशीलता और बहु ध्रुवीय दुनिया में अनुकूलता को दर्शाता है।

जीएस2/राजनीति

भारत को सुप्रीम कोर्ट में अधिक महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता है

भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, न केवल संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि संविधान में वर्णित समानता और समावेशिता के सिद्धांतों को भी व्यक्त करता है। हालांकि, इस संस्था में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की हालिया सेवानिवृत्ति और इसके बाद न्यायमूर्ति विपुल पंचोली और आलोक अराधे की नियुक्ति, बिना किसी महिला के, कोर्ट में चल रहे लिंग असंतुलन को उजागर करती है। वर्तमान में, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना 34 न्यायाधीशों के पूर्ण समूह में एकमात्र महिला हैं, जो न्यायिक नियुक्तियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में अपनी स्थापना के बाद से केवल ग्यारह महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जो कुल 287 न्यायाधीशों का लगभग 3.8% है।

- 1989 में न्यायमूर्ति फातिमा बीवी की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, लेकिन उसके बाद प्रगति धीमी रही।

- कोई भी महिला न्यायाधीश अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से नहीं नियुक्त की गई है, और केवल एक ने धार्मिक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व किया है।

- ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ: अगस्त 2021 में तीन महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 10% से ऊपर briefly बढ़ा दिया, लेकिन यह गति बनाए नहीं रखी जा सकी।

- महिला न्यायाधीश आमतौर पर अधिक उम्र में नियुक्त की जाती हैं, जिससे उनके कार्यकाल और वरिष्ठता प्राप्त करने की क्षमता सीमित होती है।

- संरचनात्मक बाधाएं हैं जो न्यायपालिका में महिलाओं की प्रगति में बाधा डालती हैं, जो कम प्रतिनिधित्व के चक्र को निरंतर बनाए रखती हैं।

- कॉलेजियम प्रणाली: कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की गई है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में लिंग को लगातार ध्यान में नहीं रखा जाता।

- न्यायपालिका में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अनुपस्थिति न्यायिक निर्णय लेने में विविध दृष्टिकोणों को सीमित करती है।

अंत में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की परीक्षा यह दर्शाती है कि लिंग असंतुलन को बनाए रखने वाले महत्वपूर्ण संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक अंतराल हैं। यह मुद्दा केवल महिला उम्मीदवारों के लिए न्याय का मामला नहीं है; यह न्यायपालिका की संस्थागत वैधता को भी प्रभावित करता है। एक प्रतिनिधि पीठ, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से महिलाएं शामिल हों, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ाएगी और न्यायिक निर्णय लेने में व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी। इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रणालीगत सुधारों के बिना, सुप्रीम कोर्ट की लिंग समानता के प्रति प्रतिबद्धता वास्तविकता से अधिक भाषणात्मक बनी रहने का जोखिम उठाती है।

जीएस2/राजनीति

राज्यपाल द्वारा उपकुलपतियों की नियुक्ति

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

केरल में उपकुलपतियों (VCs) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाल ही में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। राज्यपाल, जो कि पदेन कुलपति हैं, ने इस चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।

- उपकुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

- उपकुलपतियों की नियुक्ति यूजीसी विनियम, 2018 के अनुसार, खोज और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

- यूजीसी विनियमों और राज्य कानूनों के बीच संघर्ष में कानूनी सर्वोच्चता संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत यूजीसी मानदंडों के पक्ष में है।

राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका विश्वविद्यालयों में

- राज्य विश्वविद्यालय: चांसलर विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित मामलों में राज्य मंत्रिमंडल से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

- वीसी नियुक्ति: चांसलर उपयुक्त चयन समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल से उपकुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति करता है, जो यूजीसी नियमों के अनुसार है।

- कानूनी सर्वोच्चता: जब यूजीसी नियम और राज्य कानूनों के बीच संघर्ष होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत यूजीसी मानदंडों को प्राथमिकता दी जाती है।

- केंद्रीय विश्वविद्यालय: भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत विजिटर के रूप में कार्य करते हैं, जो एक औपचारिक प्रमुख होते हैं।

- राष्ट्रपति उपकुलपतियों का चयन एक चयन समिति द्वारा सुझाए गए पैनल से करते हैं और असंतोष होने पर नए पैनल की मांग कर सकते हैं।

- निरीक्षण शक्तियाँ: राष्ट्रपति विश्वविद्यालयों में निरीक्षण और जांच करने के लिए अधिकृत हैं।

यूपीएससी 2014 प्रश्न:

राज्य के राज्यपाल को दिए गए विवेकाधीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं?

- 1. राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना

- 2. मंत्रियों की नियुक्ति करना

- 3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ बिलों को भारत के राष्ट्रपति की विचार के लिए आरक्षित करना

- 4. राज्य सरकार के कार्य करने के नियम बनाना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 1 और 3

- (c) केवल 2, 3 और 4

- (d) 1, 2, 3 और 4

यह चर्चा उपकुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है और भारत में उच्च शिक्षा में प्रशासन के बारे में चल रही बहसों को उजागर करती है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-चीन: एक सीमा का निर्माण

भारत-चीन सीमा, जो लगभग 3,488 किमी लंबी है, विश्व की सबसे लंबी विवादित सीमाओं में से एक है। यह सीमा, स्पष्ट रूप से परिभाषित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के विपरीत, हिमालय से होकर गुजरती है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनसुलझी है। मुख्य विवाद पश्चिमी क्षेत्र में आकसाई चिन है, जिसे भारत द्वारा दावा किया गया है लेकिन चीन ने इसे अपने कब्जे में रखा है, और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश (विशेषकर तवांग क्षेत्र) है, जिसे चीन द्वारा दावा किया गया है लेकिन भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश और मांचू साम्राज्यों की विरासत में हैं, क्योंकि सीमा कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश युग के मानचित्रों पर निर्भरता चीन के ऐतिहासिक और सामरिक दावों के साथ टकराई, जिससे 1962 का युद्ध और दोनों देशों के बीच निरंतर तनाव उत्पन्न हुआ।

- भारत-चीन सीमा विश्व की सबसे लंबी अनसुलझी क्षेत्रीय विवादों में से एक है।

- मुख्य विवादित क्षेत्र आकसाई चिन है, जिसे चीन ने कब्जा किया है, और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन द्वारा दावा किया गया है लेकिन भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- सीमा मुद्दे की ऐतिहासिक जड़ें उपनिवेशीय विरासत में हैं और इसके महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक प्रभाव हैं।

- उपनिवेशीय विरासत: सीमा ब्रिटिश और मांचू साम्राज्यों के दौरान अस्पष्ट रूप से खींची गई थी, जिसमें स्पष्ट समझौते का अभाव था।

- सामरिक गलतफहमियाँ: भारत की मानचित्रों पर निर्भरता ने ज़मीनी नियंत्रण में प्रभावी परिणाम नहीं दिए, जिससे चीन को आकसाई चिन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिला।

- संघर्ष का उदय: चीन द्वारा आकसाई चिन के माध्यम से एक राजमार्ग का निर्माण और भारत का तवांग पर कब्जा 1914 के शिमला सम्मेलन के आधार पर विवादों को बढ़ाने का कारण बना।

- 1959 में, चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और क्षेत्रीय अदला-बदली के प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें भारत ने अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1962 का युद्ध हुआ।

भारत-चीन सीमा विवाद ऐतिहासिक विरासतों, सामरिक हितों और राष्ट्रीय गर्व के जटिल अंतःक्रिया को दर्शाता है। संवाद और सामान्यीकरण के प्रयासों के बावजूद, जैसे कि राजीव गांधी का 1988 में बीजिंग दौरा, मौलिक असहमतियाँ बनी हुई हैं। यह कथा रणनीतिक धैर्य, सैन्य तत्परता, और कूटनीतिक संवाद की आवश्यकता को उजागर करती है ताकि इस जटिल संबंध को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके।

ऐतिहासिक संदर्भ और नीति विकास

- जवाहरलाल नेहरू: उनकी प्रशासन ने उपनिवेशीय मानचित्रों पर बहुत निर्भरता दिखाई और बातचीत को नजरअंदाज किया।

- अटल बिहारी वाजपेयी की पहल: 1979 में उनका बीजिंग दौरा लंबे mistrust के बाद संबंधों के धीरे-धीरे सामान्यीकरण की शुरुआत की।

- राजीव गांधी की रणनीतिक पुनर्संरचना: 1988 में उनका दौरा सीमा मुद्दों के समाधान से संबंधों को सामान्य करने के अलगाव का संकेत था।

भविष्य की दिशा

- संस्थागत सशक्तिकरण: संवाद को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह जैसे तंत्रों को सशक्त करना।

- विश्वास निर्माण के उपाय: संघर्ष को रोकने के लिए गश्ती मानदंडों और संचार पर समझौतों का विस्तार करना।

- रणनीतिक संतुलन: खुले राजनयिक चैनलों को बनाए रखते हुए सैन्य तत्परता सुनिश्चित करना।

- आपसी समायोजन: नेताओं जैसे डेंग शियाओपिंग और राजीव गांधी द्वारा envisioned "न्यायपूर्ण और उचित" समाधान पर जोर देना।

अंत में, भारत-चीन सीमा विवाद ऐतिहासिक जटिलताओं और रणनीतिक चुनौतियों का प्रतिबिंब है। विभिन्न क्षेत्रों में गहरे सहयोग के माध्यम से निर्माणात्मक संवाद में संलग्न होना और विश्वास बनाना शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक है।

जीएस2/राजनीति

RTE अधिनियम और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा बड़े पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया है कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (MEIs) पूरी तरह से अधिकार शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों से मुक्त हैं।

- सुप्रीम कोर्ट का यह संदर्भ MEIs और RTE अधिनियम के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को दर्शाता है।

- MEIs को संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो RTE अधिनियम के तहत उनके दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं।

- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है।

- कानूनी ढांचा: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004, MEIs के विवादों, मान्यता और स्वायत्तता को नियंत्रित करता है।

- मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय: भारत सरकार मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, जैनों और ज़ोरोस्ट्रियन (पारसी) को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देती है।

- न्यायिक सिद्धांत: टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य (2002) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण राज्य-वार आधार पर किया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करने और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति मिलती है।

- उद्देश्य और भूमिका: MEIs का उद्देश्य सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है, जो अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप से सुरक्षित है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 क्या है?

- उद्भव: RTE अधिनियम का जन्म सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से हुआ, जिसमें Unnikrishnan बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) में शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसे 86वें संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा सुदृढ़ किया गया, जिसने अनुच्छेद 21A को पेश किया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

- कार्यान्वयन: RTE अधिनियम को अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए बनाया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो।

- मुख्य प्रावधान:

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।

- कमजोर पृष्ठभूमि और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण।

- कक्षा VIII तक कोई डिटेंशन, निष्कासन, या बोर्ड परीक्षा नहीं (2019 के संशोधन के साथ, राज्यों को विवेकाधिकार दिया गया)।

- शिक्षक मानदंडों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की योग्यता आवश्यक है, और शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध है।

- स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) में माता-पिता, स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि, और शिक्षक शामिल होते हैं ताकि स्कूल के कार्य का पर्यवेक्षण किया जा सके।

- पाठ्यक्रम और मानक संबंधित शैक्षणिक प्राधिकरणों द्वारा विकसित किए जाते हैं, अक्सर NCERT/SCERT द्वारा।

- संशोधन:

- 2012 के संशोधनों में विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान शामिल किए गए और अल्पसंख्यक/धार्मिक संस्थानों को कुछ दायित्वों से छूट दी गई।

- यूनिफॉर्म "नो-डिटेंशन नीति" को समाप्त किया गया, जिससे राज्यों को व्यक्तिगत निर्णय लेने की अनुमति मिली।

अंत में, RTE अधिनियम और MEIs के संबंध में चल रही कानूनी चर्चाएँ शैक्षिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता के बीच संतुलन को उजागर करती हैं, जो भारत में शैक्षणिक शासन की जटिलताओं को दर्शाती हैं।

जीएस1/भूगोल

अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप

हाल ही में अफगानिस्तान में आए एक शक्तिशाली भूकंप ने कम से कम 800 लोगों की दुखद मौत का कारण बना और हजारों को घायल किया, जो देश की भूकंपीय खतरों के प्रति गंभीर संवेदनशीलता को उजागर करता है।

- अफगानिस्तान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जो इसके भूगर्भीय सेटिंग के कारण है।

- टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने से बार-बार और गंभीर भूकंप आते हैं।

- मुख्य भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में हिंदूकुश, सुलेमान रेंज, और मेन पामिर थ्रस्ट जोन शामिल हैं।

- भूगर्भीय सेटिंग: अफगानिस्तान हिंदूकुश पर्वतों में स्थित है, जो आल्पाइन बेल्ट का हिस्सा है, जो विश्व में सर्कम-पैसिफिक के बाद दूसरा सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है।

- टेक्टोनिक उत्पत्ति: यह क्षेत्र टेथिस महासागर के बंद होने के कारण बना, जो अफ्रीकी, अरब, और भारतीय प्लेटों के यूरोशियन प्लेट के साथ टकराने से हुआ।

- चलती टक्कर: भारतीय प्लेट का यूरोशियन प्लेट में लगातार धकेलना हिमालय और हिंदूकुश जैसी पर्वत श्रेणियों के निर्माण का कारण बनता है, जिससे महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि होती है।

- भूकंपीय विशेषताएँ: अफगानिस्तान उथले-केन्द्रित भूकंप (0–70 किमी गहराई) का अनुभव करता है जो बड़े विनाश का कारण बनता है और गहरे-केन्द्रित भूकंप (200 किमी तक) जो हिंदूकुश में अद्वितीय होते हैं।

- फॉल्ट संरचनाएँ: प्रमुख फॉल्ट भारतीय और यूरोशियन प्लेटों के संगम पर मौजूद हैं, जिससे अफगानिस्तान अत्यधिक टूट-फूट वाला और झटकों के प्रति संवेदनशील है।

इन भूगर्भीय और टेक्टोनिक कारकों के कारण, अफगानिस्तान को सबसे अधिक भूकंप-प्रवण देशों में से एक माना जाता है, जो 1990 के दशक से बार-बार घातक घटनाओं का सामना कर रहा है।

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

- 1. एक सीस्मोग्राफ में, P तरंगें S तरंगों से पहले रिकॉर्ड होती हैं।

- 2. P तरंगों में, व्यक्तिगत कण तरंग के प्रसार की दिशा में आगे-पीछे कंपन करते हैं, जबकि S तरंगों में, कण तरंग के प्रसार की दिशा के समकोण पर ऊपर-नीचे कंपन करते हैं।

- विकल्प: (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

GS3 / विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बायोप्रोडक्ट्स

- भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) 16 बायोमैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित कर रहा है ताकि सक्रिय औषधीय घटकों (APIs), जैव ईंधन एंजाइमों और जैव खाद के लिए अभिकर्ताओं जैसे बायोप्रोडक्ट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके।

- इन हबों को राष्ट्रीय बायो-एनाब्लर्स या मुलंकुर के नाम से जाना जाता है, जो स्वदेशी उत्पादन का समर्थन करने और स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

- परिभाषा: बायोप्रोडक्ट्स नवीकरणीय जैविक स्रोतों जैसे फसलों, पेड़ों, अल्गी और कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। इनमें ईंधन, सामग्री और रसायनों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें जैव ईंधन (जैसे एथेनॉल और बायोगैस), बायोप्लास्टिक्स, जैव-आधारित कॉस्मेटिक्स और पौधों से प्राप्त औषधियाँ शामिल हैं।

- उत्पादन विधियाँ: बायोप्रोडक्ट्स विभिन्न विधियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जिसमें किण्वन, पायरोलिसिस, एंजाइमेटिक रूपांतरण और रासायनिक संश्लेषण शामिल हैं। सामान्य कच्चे माल में सोयाबीन, गन्ना, अल्गी और माइसेलियम शामिल हैं, जो खाद्य फसलों पर दबाव कम करने के लिए कृषि-वनस्पति अपशिष्ट का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सूरजमुखी का अपशिष्ट जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

- महत्व: बायोप्रोडक्ट्स जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने और वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से जलवायु-प्रतिरोधी विकास को बढ़ावा देते हैं और प्रयोगशाला की सीमाओं से परे जाकर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और पारिस्थितिक अनुकूल उत्पादों के माध्यम से स्थिरता का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, बायोप्रोडक्ट्स ग्रामीण रोजगार सृजन और हरे रोजगार के निर्माण में भी योगदान करते हैं।

- बायोडिग्रेडेबिलिटी: बायोप्रोडक्ट्स की बायोडिग्रेडेबिलिटी उनके उपयोग के अनुसार भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, जैव-आधारित पेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य बायोप्रोडक्ट्स को स्वाभाविक रूप से टूटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जीएस3/पर्यावरण

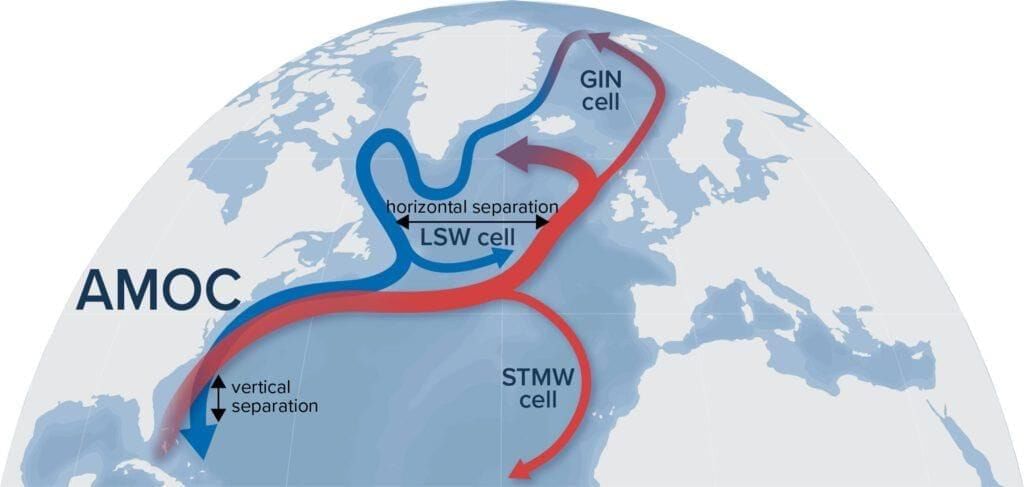

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का पतन

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

हालिया अध्ययन में संकेत दिया गया है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का पतन अब एक संभावित परिदृश्य के रूप में देखा जा रहा है, न कि एक कम संभावना वाला घटना।

- AMOC महासागरीय धाराओं का एक विस्तृत तंत्र है, जो थर्मोहालाइन सर्कुलेशन (THC) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे अक्सर वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट के रूप में जाना जाता है।

- यह गर्म उष्णकटिबंधीय सतह के पानी को उत्तर की ओर ले जाने और गहरे धाराओं के रूप में ठंडे पानी को दक्षिण की ओर लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- AMOC का कार्य: यह विश्व के महासागरों में गर्मी और पोषक तत्वों का वितरण करता है, जो वैश्विक जलवायु नियमन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- AMOC की धीमी गति के कारण:

- ग्रीनलैंड और आर्कटिक के हिमखंडों का पिघलना महासागर में मीठे पानी को जोड़ रहा है, जिससे समुद्री पानी की घनत्व कम हो रही है, जो सर्कुलेशन को चलाने वाली डूबने की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है।

- एक 2019 के अध्ययन में noted किया गया कि भारतीय महासागर में बढ़ता वर्षा अटलांटिक में वर्षा पैटर्न को प्रभावित करता है, जो संभवतः AMOC को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है क्योंकि खारे पानी के जल्दी डूबने की संभावना होती है।

- जलवायु मॉडल 2100 तक AMOC में 34-45% की संभावित कमजोरी की भविष्यवाणी करते हैं यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहती है।

- ग्रीनलैंड और आर्कटिक के हिमखंडों का पिघलना महासागर में मीठे पानी को जोड़ रहा है, जिससे समुद्री पानी की घनत्व कम हो रही है, जो सर्कुलेशन को चलाने वाली डूबने की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है।

- एक 2019 के अध्ययन में noted किया गया कि भारतीय महासागर में बढ़ता वर्षा अटलांटिक में वर्षा पैटर्न को प्रभावित करता है, जो संभवतः AMOC को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है क्योंकि खारे पानी के जल्दी डूबने की संभावना होती है।

- जलवायु मॉडल 2100 तक AMOC में 34-45% की संभावित कमजोरी की भविष्यवाणी करते हैं यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहती है।

- AMOC के पतन के परिणाम:

- यूरोप और उत्तर अटलांटिक में महत्वपूर्ण ठंड का अनुभव हो सकता है।

- यूरोप में वर्षा में कमी की संभावना है।

- एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO) पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जो वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करेगा।

- ग्रीनलैंड-आइसलैंड-नॉर्वे समुद्रों में समुद्री बर्फ का विस्तार होने की संभावना है।

- दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक की ओर वर्षा पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव जलवायु विविधता और क्षेत्रीय चरम सीमाओं को बढ़ा सकता है।

- यूरोप और उत्तर अटलांटिक में महत्वपूर्ण ठंड का अनुभव हो सकता है।

- यूरोप में वर्षा में कमी की संभावना है।

- एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO) पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जो वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करेगा।

- ग्रीनलैंड-आइसलैंड-नॉर्वे समुद्रों में समुद्री बर्फ का विस्तार होने की संभावना है।

- दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक की ओर वर्षा पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव जलवायु विविधता और क्षेत्रीय चरम सीमाओं को बढ़ा सकता है।

संक्षेप में, AMOC के संभावित पतन से वैश्विक जलवायु स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो जलवायु परिवर्तन के समाधान की तात्कालिकता को उजागर करता है।

विचार करने के लिए प्रश्न:

निम्नलिखित कारकों पर विचार करें:

- 1. पृथ्वी की घूर्णन

- 2. वायु दबाव और हवा

- 3. महासागर के पानी की घनत्व

- 4. पृथ्वी का परिक्रमण

उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं?

- विकल्प: (a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3* (c) 1 और 4 (d) 2, 3 और 4

जीएस2/शासन

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 - भारतीय खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 को भारत में राष्ट्रीय खेल संगठनों को विनियमित और मान्यता देने के लिए संसद के मानसून सत्र के दौरान लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रशासन में लंबे समय से चल रही गलत प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, और कानूनी विवादों को समाप्त करना है, और पुराने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को एक व्यापक कानूनी ढांचे के साथ बदलना है।

- यह अधिनियम भारत में खेल शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का लक्ष्य रखता है।

- यह राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना करता है।

- मुख्य प्रावधानों में शासन मानदंड, विवाद समाधान, और चुनाव निगरानी शामिल हैं।

- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत 1900 में ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश था, फिर भी 2025 तक इसके पास एक समर्पित खेल शासन कानून नहीं था। इस कमी ने खेल महासंघों को राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन कर दिया, जिससे चुनावी अनियमितताएँ और गैर-खिलाड़ी व्यक्तियों का वर्चस्व जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जैसा कि 2014 की संसदीय स्थायी समिति ने बताया।

- वैश्विक दंड: भारतीय खेल संगठनों को गलत शासन के लिए दंड का सामना करना पड़ा, जिसमें 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ की समय पर चुनाव न कराने के लिए निलंबन और 2022 में फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन शामिल है।

- शासन ढांचा: यह अधिनियम महासंघों को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना के लिए अधिकार प्रदान करता है, जिससे वैधता के विवादों का समाधान हो सके। यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आचार संहिता बनाने का भी आदेश देता है।

- विवाद समाधान: विवादों को संभालने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो खेल संबंधी मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करेगा।

- चुनाव निगरानी: यह अधिनियम चुनावों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव अधिकारियों की समिति स्थापित करता है, जो अनुपालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन करने वाले महासंघों के अयोग्य होने के जोखिम को कम करता है।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 भारत में खेल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समावेशी और पारदर्शी शासन संरचना को बढ़ावा देता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन खिलाड़ियों को सशक्त बनाने और वैश्विक खेल मंच पर भारत की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कॉमनवेल्थ खेलों और ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों की मेज़बानी की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति - डिजिटल भविष्य का निर्माण

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

सेमीकंडक्टर वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए हैं, जो स्मार्टफोन से लेकर उपग्रहों तक विभिन्न उपकरणों के लिए अनिवार्य हैं। भारत के लिए, सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बढ़ाना न केवल औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और भू-राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह पहल भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- सेमीकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी हैं, जैसे कि औद्योगिक युग में इस्पात की भूमिका थी।

- भारत में अपने बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के कारण सेमीकंडक्टर की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

- भारतीय सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए पहलों की शुरुआत की है।

- सेमीकंडक्टर का विकास:

- प्रारंभिक युग: कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे, जो पूरे कमरों को घेर लेते थे।

- आधुनिक युग: अब अरबों ट्रांजिस्टर नाखून के आकार के चिप्स में एकीकृत हैं, जो मोबाइल उपकरणों और एआई सिस्टम सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को शक्ति प्रदान करते हैं।

- संरचनात्मक महत्व:

- राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर की उपलब्धता पर निर्भर करती है; इनके बिना, संचार और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों का कार्य करना संभव नहीं है।

- महामारी के दौरान वैश्विक चिप की कमी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियों को उजागर किया।

- भारत का सेमीकंडक्टर मिशन:

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन ने 10 सेमीकंडक्टर संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें पहला "मेड इन इंडिया" चिप इस वर्ष अपेक्षित है।

- वैश्विक कंपनियाँ भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जिससे कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

- प्रतिभा और नवाचार:

- भारत वैश्विक चिप डिज़ाइन कार्यबल का 20% हिस्सा रखता है और सेमीकंडक्टर पेशेवरों की अपेक्षित कमी को पूरा करने के लिए तैयार है।

- स्टार्ट-अप सक्रिय रूप से स्वदेशी प्रोसेसर पर आधारित IoT चिप्स जैसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं।

- वैश्विक सहयोग:

- लैम रिसर्च और एप्लाइड मैटेरियल्स जैसे उद्योग के नेता भारत में अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश कर रहे हैं।

- शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग से सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन विकसित हो रही है।

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के केवल उपभोक्ता होने से वैश्विक उत्पादक और नवप्रवर्तक बनने की दिशा में अग्रसर है। मजबूत नीति समर्थन, प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करना, और मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ, भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक लचीले केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है, जो अपने और उसके बाहर के डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): September 1st to 7th, 2025 - 2 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. भारत की बहु ध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता का क्या महत्व है? |  |

| 2. सुप्रीम कोर्ट में अधिक महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों है? |  |

| 3. RTE अधिनियम और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बीच संबंध क्या है? |  |

| 4. भारत-चीन सीमा विवाद के ऐतिहासिक कारण क्या हैं? |  |

| 5. भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति का क्या उद्देश्य है? |  |