Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): September 22nd to 28th, 2025 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

GS3/पर्यावरण

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व – यूनेस्को मान्यता

समाचार में क्यों?

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, को हाल ही में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (WNBR) का हिस्सा घोषित किया गया है। यह मान्यता भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वैश्विक सूची में शामिल हुई है, जो इस नाजुक ट्रांस-हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देती है।

मुख्य बिंदु

- भारत का ठंडा रेगिस्तान जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 7,770 वर्ग किमी में फैला है, जो लाहौल-स्पीति जिले में स्थित है।

- यह नामांकन क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

- यूनेस्को की मान्यता वैश्विक प्रयासों के साथ मेल खाती है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के दबावों का सामना कर रहे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक फैलाव: यह आरक्षित क्षेत्र विभिन्न परिदृश्यों को कवर करता है, जिनमें हवा से बहे हुए पठार, ग्लेशियल घाटियाँ, अल्पाइन झीलें, और उच्च ऊँचाई वाले रेगिस्तान शामिल हैं, जो 3,300 से 6,600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।

- जैव विविधता: इस क्षेत्र में 732 संवहनीय पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें 30 स्थानीय प्रजातियाँ और 47 औषधीय जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग की जाती हैं। प्रमुख जीवों में स्नो लेपर्ड, हिमालयी आइबेक्स, और कई पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे कि सोने का गरुड़ शामिल हैं।

- इस आरक्षित क्षेत्र में लगभग 12,000 निवासी हैं, जो पारंपरिक पशुपालन, याक पालन, और छोटे पैमाने की खेती में संलग्न हैं।

- समुदाय प्राचीन तिब्बती औषधीय प्रथाओं को बनाए रखता है, जो स्थानीय बौद्ध monasteries से प्रभावित हैं।

यह यूनेस्को का नामांकन न केवल ठंडे रेगिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता प्रदान करता है, बल्कि संरक्षण प्रयासों, पारिस्थितिकी-पर्यटन, और जलवायु अनुसंधान में सहयोग की आवश्यकता को भी उजागर करता है। यह मान्यता पारिस्थितिकीय संरक्षण को सामुदायिक विकास के साथ एकीकृत करने के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देती है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और जैविक विरासत को प्रदर्शित करती है।

GS3/अर्थव्यवस्था

केंद्र द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) ढांचे को सरल बनाना

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

NITI आयोग के एक पैनल ने भारत के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) को सरल बनाने की सिफारिश की है ताकि प्रमाणन, मूल्यांकन और निरीक्षण में आसानी हो सके। यह कदम छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों (MSMEs) को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बीच समर्थन देने के लिए उठाया गया है।

- QCOs भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य हैं, जो कुछ उत्पादों के लिए विशिष्ट भारतीय मानकों को अनिवार्य बनाते हैं।

- निर्माताओं और आयातकों को QCOs के तहत उत्पादन या बिक्री करने से पहले BIS लाइसेंस या उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

- मानक चिह्न: QCOs के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को मानकों के अनुपालन को दर्शाने के लिए ISI चिह्न (या आभूषण के लिए हॉलमार्क) प्रदर्शित करना आवश्यक है।

- कानूनी समर्थन: QCOs को BIS (अनुपालन मूल्यांकन) नियमावली, 2018 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना या कारावास हो सकता है।

- आयात नियम: विदेशी निर्माताओं के लिए प्रमाणन योजना (FMCS) विदेशी निर्माताओं से अनुपालन की मांग करती है।

- कवरेज: लगभग 23,000 BIS मानकों में से केवल 187 QCOs 770 उत्पादों पर लागू होते हैं, जिनमें से पिछले तीन वर्षों में 84 QCOs जारी किए गए हैं।

- उदाहरण: 2023 में कंप्रेसर्स और एयर कंडीशनर्स (ACs) के लिए QCOs के परिचय ने उत्पादन को 2021-22 में 2 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 2023-24 में कंप्रेसर्स के लिए 8 मिलियन यूनिट और ACs के लिए 12 मिलियन यूनिट से अधिक कर दिया।

QCOs से संबंधित चुनौतियाँ

- उच्च लागत: प्रमाणन प्रक्रिया महंगी है, जिसमें निरीक्षण और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताएँ शामिल हैं, जो MSMEs पर बोझ डाल सकती हैं।

- गैर-शुल्क बाधा मुद्दे: अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, और न्यूजीलैंड जैसे देशों का तर्क है कि भारत के QCOs वैश्विक मानकों से कहीं अधिक हैं, जिसमें USTR ने यह नोट किया है कि रासायनिक पदार्थों के लिए भी BIS मार्क की आवश्यकता है, जिसके लिए साइट पर विज़िट करना आवश्यक है।

- उद्योग का विरोध: MSMEs महंगाई की लागत और सस्ते कच्चे माल और घटकों के आयात पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित हैं।

- सीमित प्रवर्तन: वर्तमान में केवल 187 मानकों का प्रवर्तन किया जा रहा है, जो मुख्यतः स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, और रसायनों में है।

- कार्यान्वयन में देरी: लाइसेंस के लिए धीमी स्वीकृति प्रक्रिया उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा डालती है।

- विपरीत दृष्टिकोण: जबकि कुछ MSMEs, जैसे कि बिरला एयरकॉन, ने QCOs के कारण अपनी बिक्री में वृद्धि की रिपोर्ट की है, अन्य इसे अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- डिजिटलीकरण: 750 से अधिक उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, जिसमें 30 दिनों के भीतर लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

- MSME संपर्क: जन सुनवाई जैसी पहलों के माध्यम से सप्ताह में तीन बार खुले ऑनलाइन चर्चाएँ आयोजित की जाती हैं।

- मानक मंथन: यह BIS पहल MSMEs के मुद्दों को संबोधित करके उनका समर्थन करती है।

- क्षेत्रीय सम्मेलन: उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा MSMEs को सामना करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

- क्षमता निर्माण: 50,753 BIS प्रमाणनों में से लगभग 40,000 MSMEs को दिए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या विश्वसनीयता और निर्यात उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से प्राप्त की गई है।

- व्यापार तत्परता: सरकार QCOs को गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए आवश्यक मानती है।

- WTO संगतता: QCOs को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण या सुरक्षा मानकों के साथ संरेखित किया गया हो तो उन्हें उचित ठहराया जा सकता है, जो WTO तकनीकी बाधाएँ व्यापार (TBT) समझौते के अनुसार है।

गुणवत्ता परिषद भारत (QCI) के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. QCI की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा उद्योग की सिफारिश पर की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही हैं?

- (a) केवल 1

- (b) केवल 2

- (c) दोनों 1 और 2

- (d) न तो 1 और न ही 2

यह संरचित अवलोकन QCO ढांचे, इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों, और सरकार के प्रयासों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ताकि MSMEs के लिए समर्थन को बढ़ाया जा सके।

GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चीन की WTO रियायतें और भारत के लिए परिणाम

क्यों समाचार में?

चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की है कि वह भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) वार्ताओं में विशेष और विभेदक उपचार (SDT) का पालन नहीं करेगा। यह वैश्विक व्यापार गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है और यह अमेरिका के टैरिफ दबावों और SDT प्रावधानों के शोषण के संबंध में आलोचना के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है। यह विकास भारत के लिए सीधे परिणाम लाता है, जो अपनी कृषि और सामाजिक कल्याण प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए SDT लचीलापन पर निर्भर है।

- चीन का निर्णय एक रणनीतिक पीछे हटना है, जबकि अपने विकासशील देश के दर्जे को बनाए रखते हुए।

- भारत की SDT पर निर्भरता कृषि हितों और कमजोर जनसंख्या की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

- यह बदलाव भारत की कृषि सब्सिडियों और खाद्य सुरक्षा उपायों को प्रभावित कर सकता है।

- विशेष और विभेदक उपचार (SDT): ये WTO समझौतों में ऐसे प्रावधान हैं जो विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को व्यापार वार्ताओं में विशेष अधिकार और अनुकूल उपचार प्रदान करते हैं। इसमें लंबे कार्यान्वयन काल और पसंदीदा बाजार पहुंच शामिल है, जिससे वे वैश्विक व्यापार में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

- चीन के निर्णय का प्रभाव: जबकि WTO द्वारा चीन के कदम को सुधार के रूप में सराहा गया है, कई इसे अपनी कृषि और औद्योगिक लाभों को छोड़ने के बिना आलोचना से बचने का एक तरीका मानते हैं।

- भारत पर बाहरी दबाव: अमेरिका द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के कारण, भारत से अपने विकासशील देश के दर्जे को छोड़ने की बढ़ती मांगें उठ रही हैं, जिस पर यह उच्च टैरिफ और अनुपालन लचीलापन के लिए निर्भर है।

- कृषि का महत्व: कृषि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग आधी कार्यबल को रोजगार देती है और 1.4 अरब नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत निम्न-आय वाले किसानों को सब्सिडी देने के लिए छूट का उपयोग करता है, जो संभावित सब्सिडी में चरणबद्ध कमी के कारण जोखिम में है।

- वैश्विक पाखंड: विकसित देशों ने अपने कृषि क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सब्सिडियाँ प्रदान की हैं, जबकि भारत के समर्थन तंत्र की आलोचना की है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रथाओं में असमानता उजागर होती है।

- भारत के लिए रणनीतिक विकल्प: भारत को अपने कृषि हितों की रक्षा के लिए G33 गठबंधन जैसे पहलों का नेतृत्व करने की आवश्यकता है, जबकि ई-कॉमर्स वार्ताओं में शामिल होना और अपने SDT ढांचे में सुधार करना भी आवश्यक है।

अंत में, जबकि भारत को SDT पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जनसंख्या और विकास संबंधी चुनौतियां सतर्कता से काम करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। एक ठीक से संतुलित रणनीति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है। WTO सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, भारत विकास और समानता के बीच संतुलन बनाने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है।

GS1/इतिहास एवं संस्कृति

कोंकण भूचित्र: तटीय प्राचीन कला

कोंकण तट पर स्थित प्रागैतिहासिक भूचित्रों की आयु लगभग 24,000 वर्ष मानी जाती है, जो महाराष्ट्र के कोलोशी गुफाओं से हाल की स्त्रीकरणात्मक जानकारी के अनुसार है।

- भूचित्र वे चट्टान की खुदाई हैं जो महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण कर्नाटक के लेटराइट पठारों पर पाई जाती हैं।

- इन पर खुदी हुई आकृतियों में मानव, जानवर और अमूर्त डिज़ाइन शामिल हैं।

- कोंकण भूचित्रों के बारे में: ये प्रागैतिहासिक चट्टान की खुदाई हैं जिन्हें भूचित्र या पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है, जो अपनी जटिल डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध हैं।

- चित्रण: इन खुदाइयों में मानव, हाथी, बाघ, गैंडा, स्टिंगरे, कछुए, और मोर जैसे जानवरों के चित्रण, साथ ही अमूर्त रूपांकनों का समावेश है।

- तकनीक: भूचित्रों को बनाने के लिए स्कूपिंग, एचिंग, और पेकींग जैसी विधियों का उपयोग किया गया, जिससे 3 से 5 सेमी गहरे और 3 से 4 सेमी चौड़े खांचे बने।

- विशिष्ट विशेषता: रंगीन गुफाओं (जैसे, भीमबेटका) के विपरीत, ये भूचित्र खुले स्थान पर हैं, जो भारत में इन्हें काफी दुर्लभ बनाता है।

- सांस्कृतिक मूल्य: ये प्रागैतिहासिक पारिस्थितिकी, अनुष्ठानों और शिकार-इकट्ठा करने वाले समाजों से कृषि समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण स्थलों

- महाराष्ट्र (रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग): रत्नागिरी में अकेले 210 वर्ग किलोमीटर में फैले 1,500 से अधिक उत्कीर्णन हैं।

- कासेली: यहाँ एक विशाल हाथी का उत्कीर्णन (13x18 मीटर) और 125 से अधिक शार्क, स्टिंगरे और बाघों के चित्रण हैं।

- बारसू: यहाँ एक मानव आकृति है, जिसके दोनों ओर दो बाघ हैं, जो हड़प्पा मुहरों के समान है। इस स्थल को खतरे में डालने वाले प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के खिलाफ स्थानीय प्रदर्शन जारी हैं।

- रुंध्ये ताली: यह चक्रीय रेखाओं और अमूर्त आकृतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें जेलीफिश और बाघों की रूपरेखा शामिल है।

- देवाचे गोठाने: यहाँ एक खड़ी मानव आकृति है, जो एक चुंबकीय विक्षेपण विसंगति से जुड़ी हुई है।

- देवी हसोल: यह एक सांप के समान चौकोर डिज़ाइन (8 मीटर) का प्रदर्शन करता है, जो अभी भी आर्यादुर्ग मंदिर में अनुष्ठानों में शामिल है।

- जांबरुण, उक्षी, कुदोपी: ये अपने जीव-जंतु और अमूर्त पेट्रोग्लिफ्स के लिए जाने जाते हैं।

- उगालिमल (फंसयमल): इसमें बैल, हिरण, घुमावदार रेखाएँ और कप मार्क्स के उत्कीर्णन शामिल हैं, साथ ही पीसने के गड्ढे भी हैं।

इतिहास और प्राचीनता

- तारीख निर्धारण: जबकि पारंपरिक रूप से इसे लगभग 10,000 साल पुराना माना जाता है, नए खुदाई के सबूत सुझाव देते हैं कि इन खुदाई की उत्पत्ति लगभग 38,000 साल पहले तक जा सकती है।

- निरंतरता: भू-चित्र बनाने की प्रथा प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि में भी जारी रही, जो अनुष्ठान और प्रतीकवाद में विकास को दर्शाती है।

- पारिस्थितिकी रिकॉर्ड: ये खुदाई ऐसी प्रजातियों को दर्शाती हैं जो अब कोंकण क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि गैंडे और दरियाई घोड़े, जो क्षेत्र के प्लेइस्टोसीन जीव-जंतुओं का संकेत देते हैं।

विश्व संदर्भ

- जब वैश्विक भूचित्रों जैसे कि पेरू के नाज़का लाइन्स, चिली के अटाकामा जायंट, और अमेरिका के ब्लाइथ इंटैग्लियोस की तुलना की जाती है, तो कोकण भूचित्रों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन इनमें जटिलता और पारिस्थितिकी का विस्तार अधिक है।

यूनेस्को स्थिति

- कोकण भूचित्रों को भारत की यूनेस्को धरोहर स्थिति की अस्थायी सूची (2022) में शामिल किया गया है, और 2027-28 के चक्र के लिए एक नामांकन तैयार किया जा रहा है।

संक्षेप में, कोकण भूचित्र भारत की प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तुत करते हैं, जो प्राचीन समाजों और उनके परिवेशों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें:

- 1. शांतिनिकेतन

- 2. रानी-की-वाव

- 3. होयसालों के पवित्र समूह

- 4. बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर

उपरोक्त संपत्तियों में से कितनी 2023 में शामिल की गई थीं?

- (a) केवल एक

- (b) केवल दो

- (c) केवल तीन

- (d) सभी चार

जीएस3/अर्थव्यवस्था

अवसाद और दिवाला संहिता (IBC) - SC ने JSW स्टील के BPSL अधिग्रहण को मंजूरी दी

क्यों चर्चा में है?

क्यों चर्चा में है?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने JSW स्टील के भushan पावर और स्टील (BPSL) के अधिग्रहण को $2.3 बिलियन (₹19,350 करोड़) में मंजूरी दी है, जिसने पहले के उस निर्णय को पलट दिया था जो परिसंपत्ति के पक्ष में था। यह निर्णय अवसाद और दिवाला संहिता (IBC), 2016 के प्रावधानों को मजबूत करता है, जिसमें संकटग्रस्त कंपनियों के पुनर्जीवन को परिसमापन पर प्राथमिकता दी गई है।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कॉर्पोरेट पुनर्जीवन को प्राथमिकता देता है।

- IBC का उद्देश्य अवसाद प्रक्रियाओं को एकीकृत ढांचे में समेकित करना है।

- JSW स्टील का अधिग्रहण दोनों कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है।

- अवसाद बनाम दिवाला: अवसाद का अर्थ है संपत्तियों की कमी के कारण ऋण चुकाने में असमर्थता, जबकि दिवाला अवसाद की कानूनी घोषणा को संदर्भित करता है।

- IBC 2016 के बारे में: IBC भारत का दिवाला कानून है जिसे अवसाद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे एक अधिक कुशल समाधान ढांचा बनाया जा सके।

- भारत का अवसाद और दिवाला बोर्ड (IBBI): 1 अक्टूबर 2016 को स्थापित, IBBI अवसाद की प्रक्रियाओं की निगरानी करता है और भारत में संबंधित पेशेवरों को विनियमित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत में कॉर्पोरेट अवसाद के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो IBC की भावना को पुनर्वास को परिसमापन पर वरीयता देकर मजबूत करता है। इस निर्णय से अवसाद ढांचे में निवेशकों का विश्वास बढ़ने और मुकदमेबाजी की अनिश्चितताओं को कम होने की उम्मीद है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

पारंपरिक चिकित्सा का बढ़ता महत्व

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

पारंपरिक चिकित्सा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनी हुई है, विशेष रूप से निम्न और मध्य आय वाले देशों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इसका अभ्यास इसके 194 सदस्य देशों में से 170 में किया जाता है, जो वैश्विक जनसंख्या का 88% कवर करता है।

- पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की सीमित पहुंच है।

- यह जैव विविधता संरक्षण, पोषण सुरक्षा, और स्थायी आजीविका में योगदान करती है।

- पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक बाजार 2025 तक $583 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

- वैश्विक विस्तार: पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र का वार्षिक विकास दर 10%–20% रहने का अनुमान है। चीन $122.4 बिलियन का पारंपरिक चीनी चिकित्सा उद्योग के साथ आगे है, इसके बाद भारत का AYUSH क्षेत्र है जिसकी वैल्यू $43.4 बिलियन है।

- भारत का आयुर्वेदिक परिवर्तन: भारत पारंपरिक चिकित्सा, विशेष रूप से आयुर्वेद को बढ़ावा देने में एक नेता बन गया है, जिसमें AYUSH क्षेत्र में 92,000 से अधिक उद्यम और महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि शामिल है।

- AYUSH प्रणालियों की सार्वजनिक स्वीकृति उच्च है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता स्तर 95% और शहरी केंद्रों में 96% है।

- वैज्ञानिक मान्यता: भारत ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के बीच पुल बनाने के लिए नैदानिक मान्यता और समग्र देखभाल मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थानों में निवेश किया है।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ा है, भारत ने 25 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और 39 देशों में AYUSH सूचना केंद्र स्थापित किए हैं।

- WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र: इस केंद्र का उद्देश्य पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक तकनीकों जैसे AI और बड़े डेटा के साथ एकीकृत करना है।

अंत में, पारंपरिक चिकित्सा एक पुनर्जागरण का अनुभव कर रही है जो निवारक और सतत स्वास्थ्य प्रणालियों की मांग द्वारा प्रेरित है। भारत का आयुर्वेदिक परिवर्तन यह दर्शाता है कि पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक मान्यता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिससे इसके वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान को बढ़ाया जा सके।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

एकतरफावाद से अमेरिका की वापसी: भारत के लिए जोखिम और अवसर

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

संयुक्त राष्ट्र (UN), जिसकी स्थापना 1945 में एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई थी, आज महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिका की बहुपरक सहभागिता से वापसी ने UN को आर्थिक और संरचनात्मक रूप से कमजोर किया है, जिससे एक ऐसा अंतराल उत्पन्न हुआ है जिसे चीन तेजी से भर रहा है। भारत के लिए, यह स्थिति बहुपरकता को फिर से परिभाषित करने के लिए जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है।

- ट्रम्प के प्रशासन ने एकतरफावाद की ओर रुख किया है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।

- UN को गंभीर वित्तीय कटौतियों और संस्थागत वापसी का सामना करना पड़ा है, विशेषकर अमेरिका से।

- चीन वैश्विक शासन में अपनी प्रभावशीलता बढ़ा रहा है, संभावित रूप से अमेरिका द्वारा छोड़े गए अंतराल को भर रहा है।

- भारत के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों और बहुपरकता में अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका है।

- अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन: ट्रम्प ने वैश्विक सहयोग के मुकाबले संप्रभुता पर जोर दिया है, अतः राष्ट्र-परकता को अस्वीकार करते हुए एकतरफा कार्यों को प्राथमिकता दी है।

- वित्तीय कटौतियां: UN के लिए अमेरिका के योगदान में भारी कमी आई है, जिससे इसकी संचालन क्षमता प्रभावित हुई है और WHO तथा UNESCO जैसी संस्थाओं से वापसी हुई है।

- चीन की भूमिका: चीन ने UN की प्रमुख पदों पर अपने नागरिकों को रणनीतिक रूप से रखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े पहलों को बढ़ावा दिया है, और UN की वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- भारत का वित्तीय योगदान: भारत वर्तमान में UN को केवल $38 मिलियन (1% से कम) का योगदान देता है, जो अमेरिका और चीन जैसे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

- भारत के लिए रणनीतिक फोकस: भारत को AI शासन को प्राथमिकता देनी चाहिए, उत्तर-दक्षिण गठबंधन बनाना चाहिए, और दक्षता बढ़ाने के लिए UN सुधारों का समर्थन करना चाहिए, बजाय UNSC विस्तार जैसी पुरानी मांगों के।

निष्कर्ष में, जैसे-जैसे UN 80 वर्ष का होता है, यह अमेरिका की वापसी और चीन की महत्वाकांक्षाओं के कारण कमजोर बना हुआ है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य भारत को एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि वह एक नए बहुपरक ढांचे को आकार देने में अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करे, जो समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सके।

GS2/शासन

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) शासन

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में FirstCry पर ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया है, जो कि उसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर झूठे और भ्रामक मूल्य प्रदर्शनों के लिए है।

- यह जुर्माना भ्रामक मूल्य प्रदर्शनों से संबंधित शिकायतों के कारण लगाया गया था।

- उप_products को "सभी करों सहित MRP" के बयान के साथ विज्ञापित किया गया, फिर भी चेकआउट पर अतिरिक्त GST लिया गया।

- इससे उपभोक्ताओं को प्राप्त वास्तविक छूट के बारे में भ्रामक जानकारी मिली।

- शिकायत: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एक उत्पाद पर 27% छूट का दावा किया, लेकिन GST जोड़ने के बाद प्रभावी छूट केवल 18.2% थी, जो कि धारा 2(28) के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों और धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं का उल्लंघन था।

- डार्क पैटर्न: इस प्रथा को "ड्रिप प्राइसिंग" के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो 2023 के डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है।

- ई-कॉमर्स नियमों का उल्लंघन: FirstCry ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 7(1)(e) का उल्लंघन किया, जिसमें सभी शुल्क और करों सहित कुल मूल्य को स्पष्ट रूप से दर्शाने की आवश्यकता है।

CCPA का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत किया गया था, जो 20 जुलाई, 2020 को प्रभावी हुआ। इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और यह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, वर्ग-कार्यवाही मुकदमे आरंभ करने और अनुचित प्रथाओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। CCPA का गठन एक मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से होता है, एक वस्तुओं से संबंधित मुद्दों पर और दूसरा सेवाओं से संबंधित शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत में निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें:

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- राष्ट्रीय विधि आयोग

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

प्रश्न: उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC)-III शिखर सम्मेलन

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

हाल ही में भारत ने न्यूयॉर्क में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिससे प्रशांत द्वीप देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया।

- FIPIC की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत की गई थी।

- इसमें 14 प्रशांत द्वीप देशों (PICs) को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है।

- सदस्य: इस मंच में निम्नलिखित देश शामिल हैं: कुक द्वीप, फिजी, किरीबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यूए, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु, और वानुआतु।

- उद्देश्य: मुख्य लक्ष्यों में व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, डिजिटल कनेक्टिविटी, और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

- शिखर सम्मेलन आयोजित:निम्नलिखित शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं:

- सुवा (2014)

- जयपुर (2015)

- पोर्ट मोरेस्बी (2023)

- मुख्य पहलकदमी: पहलकदमी में $1 मिलियन की जलवायु निधि, पैन-पैसिफिक द्वीपों का ई-नेटवर्क, आगमन पर वीजा नीतियाँ, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा राजनयिक प्रशिक्षण में सहयोग शामिल हैं।

- व्यापार: वर्तमान में PICs के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग $300 मिलियन वार्षिक है, जिसमें निर्यात $200 मिलियन और आयात $100 मिलियन हैं।

FIPIC की रणनीतिक महत्वता बहुआयामी है, यह भारत की समुद्री शासन में भूमिका को बढ़ाती है, चीन के प्रभाव का मुकाबला करती है, विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) के नियंत्रण के माध्यम से समुद्री संसाधनों का उपयोग करती है, और संवेदनशील PICs के साथ जलवायु कूटनीति को मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त, यह भारत को वैश्विक मंचों में एक अनुकूल स्थिति में रखता है, जहाँ PICs अक्सर एक ब्लॉक के रूप में मतदान करते हैं, जिससे भारत का कूटनीतिक वजन बढ़ता है।

जीएस3/पर्यावरण

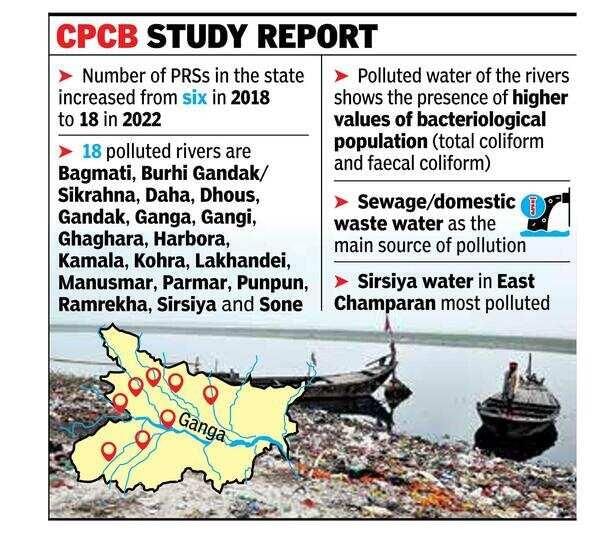

भारतीय नदियों में प्रदूषण: CPCB रिपोर्ट, 2023

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने हाल ही में भारत में नदियों की स्वास्थ्य के संबंध में 2022-2023 के लिए अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें नदी प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया गया है।

- CPCB का मूल्यांकन दर्शाता है कि अयोग्य स्नान स्थलों में हल्की कमी आई है, जो 2022 में 815 थी और 2023 में 807 हो गई है।

- कुल 296 प्रदूषित नदी खंड 271 नदियों में पाए गए, जो पिछले वर्ष 279 नदियों में 311 खंड थे।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बारे में:

- सितंबर 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।

- बाद में इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियाँ शामिल की गईं।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का तकनीकी अंग के रूप में कार्य करता है।

- मुख्य कार्य:

- जल प्रदूषण नियंत्रण: नदियों और कुओं में सफाई को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करके।

- डेटा प्रबंधन: वायु और जल प्रदूषण पर तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा एकत्र और वितरित करता है।

- जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD):

- यह परिभाषित करता है कि जैविक पदार्थ को विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों को कितनी घुलनशील ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

- स्वस्थ नदियों का BOD 3 mg/L से कम होता है, जबकि 3 mg/L से अधिक BOD वाली नदियाँ स्नान के लिए अयोग्य मानी जाती हैं।

संक्षेप में, CPCB के निष्कर्ष भारतीय नदियों में प्रदूषण की निरंतर चुनौतियों और देशभर में जल गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): September 22nd to 28th, 2025 - 1 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व की यूनेस्को मान्यता का महत्व क्या है ? |  |

| 2. केंद्र द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) ढांचे को सरल बनाने के क्या लाभ हैं ? |  |

| 3. चीन की WTO रियायतें भारत के लिए क्या परिणाम ला सकती हैं ? |  |

| 4. पारंपरिक चिकित्सा का बढ़ता महत्व क्या दर्शाता है ? |  |

| 5. भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC)-III शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है ? |  |