अर्थव्यवस्था: कृषि उत्पादन | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

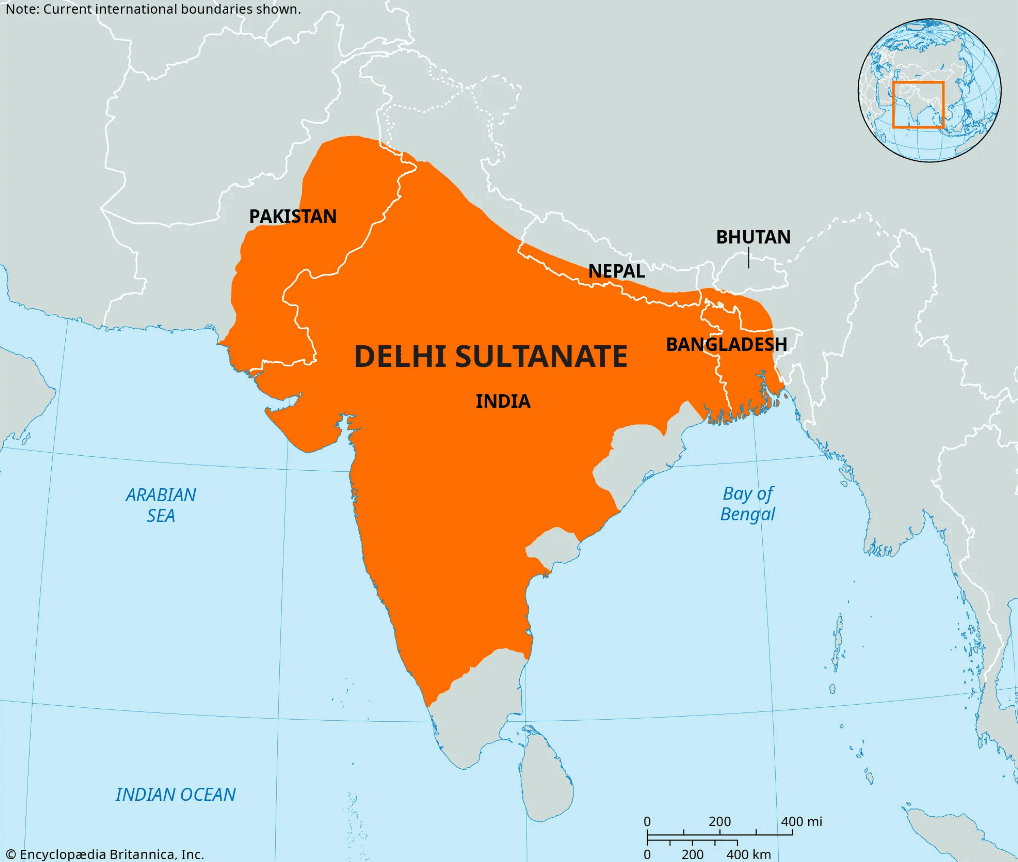

ग़ोरीदों का विजय और दिल्ली सुल्तानत: उत्तरी भारत में आर्थिक परिवर्तन:

- ग़ोरीदों द्वारा उत्तरी भारत की विजय और दिल्ली सुल्तानत की स्थापना ने क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए।

कर संग्रहण और मुद्रा निर्माण:

- विजेताओं ने कर संग्रहण, वितरण, और मुद्रा निर्माण के लिए स्पष्ट प्रणालियों को पेश किया। हालांकि, मौजूदा प्रणालियों को तुरंत पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका।

अतिरिक्त परत और क्रमिक परिवर्तन:

- शुरुआत में, नए सिस्टम को पुराने पर लागू किया गया। विभिन्न सुल्तानों द्वारा 15वीं शताब्दी के अंत तक संशोधन और परिवर्तन धीरे-धीरे लाए गए।

इतिहासकारों की राय

मुहम्मद हबीब:

- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली सुल्तानत द्वारा लाए गए आर्थिक परिवर्तन ने पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर संगठन की स्थापना की। उन्होंने महसूस किया कि ये परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हें ‘शहरी क्रांति’ और ‘ग्रामीण क्रांति’ के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

डी. कोसांबी:

- उन्होंने स्वीकार किया कि इस्लामी आक्रमणकारियों ने नए तकनीकों को अपनाने और प्रसारित करने में कठोर रीति-रिवाजों को तोड़ा। हालांकि, उन्होंने इन परिवर्तनों को भारतीय सामंतवाद में पहले से मौजूद तत्वों को केवल तीव्र बनाने के रूप में देखा।

राजस्व संसाधनों का वितरण

सैनिकों को भुगतान और कर संग्रहण:

- सैनिकों को उनके वेतन नकद में दिए जाते थे, जबकि पूर्व के शासकों के विपरीत। जो क्षेत्र भूमि-कर या खराज का भुगतान करने से मना करते थे, उन्हें मावास कहा जाता था और वे लूट या सैन्य हमलों का सामना करते थे। धीरे-धीरे एक तंत्र को एक साथ राजस्व संग्रह और वितरण के लिए पेश किया गया।

इक्ता प्रणाली:

- नए शासकों ने इक़्ता प्रणाली पेश की, जिसने राजस्व संग्रह और वितरण को राजनीतिक एकता को खतरे में डाले बिना जोड़ा।

- इक़्ता एक भौगोलिक असाइनमेंट थी, और इसके धारक, जिन्हें मुक़्ती या वाली कहा जाता था, सुलतान की ओर से कर संग्रह के लिए जिम्मेदार थे।

- निज़ाम-उल-मुल्क तुसी, एक सेल्जुक राजनीतिक नेता, ने इक़्ता प्रणाली को एक राजस्व असाइनमेंट के रूप में परिभाषित किया जिसे मुक़्ती सुलतान की इच्छानुसार रखता था।

- मुक़्ती को भूमि कर और अन्य करों को संग्रहित करने का अधिकार था, लेकिन उसके पास किसान की व्यक्तिगत संपत्तियों पर कोई दावा नहीं था।

- मुक़्ती के पास सुलतान के प्रति दायित्व थे, जिसमें सैनिकों को बनाए रखना शामिल था।

- इक़्ताओं का हस्तांतरण सामान्य था, और इक़्ता एक हस्तांतरणीय चार्ज था।

खालिसा:

- खालिसा उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसका राजस्व सीधे सुलतान के खजाने के लिए एकत्र किया जाता था।

- अलाउद्दीन ख़लजी के तहत खालिसा का आकार बढ़ा, लेकिन यह स्थानांतरित क्षेत्रों में नहीं था।

- दिल्ली और इसके आस-पास के जिलों, जिसमें दोआब के कुछ हिस्से शामिल थे, संभवतः खालिसा में बने रहे।

- इल्तुतमिशतबरहिंदा (भटिंडा) भी खालिसा में था।

- अलाउद्दीन ख़लजी के तहत, खालिसा मध्य दोआब और रोहिलखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, लेकिन फिरोज़ तुगलक के शासन के दौरान, यह संभवतः आकार में कम हो गया।

इक़्ता प्रणाली के विभेदनकारी कारक:

- इल्तुतमिश (1210-36) ने दोआब में सैनिकों को वेतन के रूप में छोटे इक़्ताएँ असाइन कीं।

- बलबन (1266-86) ने इक़्ताओं को फिर से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे।

- अलाउद्दीन ख़लजी (1296-1316) ने सैनिकों को वेतन के रूप में नकद भुगतान को दृढ़ता से स्थापित किया।

- फिरोज़ तुगलक ने इस प्रथा को बदल दिया, सैनिकों को वेतन के रूप में गांव असाइन करके, जिसे wajh कहा जाता था, उन्हें स्थायी और जन्मजात बना दिया।

इक़्ता प्रणाली का प्रशासन:

सुलतानत के प्रारंभिक वर्षों में, इक्तास से राजस्व आय का कोई ज्ञात आंकड़ा नहीं था, और सैन्य का आकार निश्चित नहीं था। बलबन (1266-86) ने प्रत्येक मुक्ति के साथ एक ख्वाजा (लेखाकार) की नियुक्ति करके कुछ केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया ताकि आय और व्यय की निगरानी की जा सके। अलाउद्दीन खलजी ने इक्ता प्रशासन को मजबूत किया और एक केंद्रीय वित्त विभाग (दीवान-ए-विजारत) की स्थापना की, जो प्रत्येक इक्ता से राजस्व आय का अनुमान लगाता था। अनुमानित राजस्व आय में वृद्धि सामान्य थी, और विसंगतियों के लिए दंड गंभीर थे। ग़ियासुद्दीन तुगलक (1320-25) ने मितव्ययिता को पेश किया, जो कि वार्षिक वृद्धि को 1/10 तक सीमित करता था। मुक्तियों को उनकी स्वीकृत वेतन से 1/10 से 1/20 अधिक रखने की अनुमति थी।

भूमि अनुदान:

- धार्मिक व्यक्तियों और संस्थानों जैसे दरगाहों, मस्जिदों, मदरसों, और शासक वर्ग के आश्रितों को राजस्व अनुदानों के माध्यम से बनाए रखा गया, जिन्हें मिल्क, इद्रार, और इनाम कहा जाता था।

- ये अनुदान आमतौर पर पुनः प्राप्त नहीं किए जाते थे या स्थानांतरित नहीं किए जाते थे, हालांकि सुलतान को इन्हें रद्द करने का अधिकार था।

- अलाउद्दीन खलजी और ग़ियासुद्दीन तुगलक ने कई अनुदान रद्द किए, जबकि फिरोज तुगलक ने सभी पूर्व में रद्द किए गए अनुदानों को वापस कर दिया और नए बनाए।

- इस उदारता के बावजूद, अनुदान कुल जमा (अनुमानित राजस्व आय) का केवल लगभग 1/20 हिस्सा थे।

- नौकरशाहों ने अपने स्वयं के इक्तास से भी राजस्व अनुदान किए, और सुलतान ने खालिसा और इक्तास दोनों में अनुदान किए, जो कृषि और कृषि योग्य क्षेत्रों को कवर करते थे।

भूमि राजस्व और इसकी निकासी

तुर्कों के आगमन से पहले:

- धर्मशास्त्रों के अनुसार, किसान पारंपरिक रूप से उत्पादन का एक-छठा हिस्सा अपनी हिस्सेदारी के रूप में भुगतान करते थे। हालांकि, दक्षिण भारत के कुछ राजाओं ने उत्पादन का एक-तिहाई या यहां तक कि दो-तिहाई मांगने के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए, एक चोल राजा ने अपने फ्यूडेटरी को उत्पादन का आधा हिस्सा इकट्ठा करने की अनुमति दी।

- 13वीं शताब्दी में, ग्रामीण समाज की संरचना में बहुत कम बदलाव आया। प्रारंभिक तुर्की शासकों ने किसानों से भूमि-राजस्व इकट्ठा करने के लिए हिंदू chiefs पर निर्भर किया, मौजूदा प्रथाओं का पालन करते हुए।

- बरनी ने तुर्की शासक वर्ग की दृष्टिकोण का वर्णन किया: बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को सलाह दी कि भूमि-राजस्व (खराज) में संतुलन बनाए रखें ताकि किसानों को बहुत गरीब या बहुत अमीर न बनाया जाए।

- तुर्की शासक खराज के इस्लामी भूमि कर से परिचित थे, जो भूमि पर किराए के बजाय उत्पादन में एक हिस्सा था।

- 13वीं शताब्दी में, खराज की एक प्रकार की श्रद्धांजलि के रूप में पेश की गई, जो या तो पूर्व के शासकों द्वारा या विद्रोही क्षेत्रों में लूटने के हमलों के माध्यम से चुकाई गई, अक्सर मवेशियों और दासों के रूप में।

- अलाउद्दीन खलजी से पहले, खराज के आकलन और संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था।

अलाउद्दीन खलजी के कृषि उपाय:

- अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य राजस्व संग्रह को बढ़ाना था, जिसके लिए उन्होंने मांग बढ़ाई, प्रत्यक्ष संग्रह लागू किया और बिचौलियों के लिए रिसाव को कम किया।

- उन्होंने उपरी दोआब क्षेत्र और राजस्थान तथा मालवा के कुछ क्षेत्रों में भूमि-राजस्व की मांग को आधा कर दिया, इन क्षेत्रों को खालिसा घोषित किया, जहां राजस्व सीधे साम्राज्य के खजाने में जाता था।

- भूमि-राजस्व की मांग खेती किए गए क्षेत्र के माप पर आधारित थी। जबकि मांग को वस्तु के रूप में निश्चित किया गया था, वास्तविकता में यह ज्यादातर नकद में थी।

- दिल्ली के बाहर, किसानों को नकद में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- बरानी ने बताया कि राजस्व संग्रहकर्ताओं को राजस्व की मांग करने के लिए कठोर निर्देश दिए गए थे, जिससे किसानों को अपनी उपज तुरंत बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- अलाउद्दीन का लक्ष्य था कि किसान अपने अनाज को बंजारा को बेचें, इससे पहले कि वे इसे अपने भंडार में ले जाएं।

- उनके उपायों ने गांव के मामलों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया, जैसे कि खुट्स, मुक़द्दम, और चौधरी जैसे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और अधिक अनाज वाले समृद्ध किसानों को लक्षित किया।

- खुट्स और मुक़द्दम के विशेषाधिकार को समाप्त करने के प्रयासों और राजस्व संग्रह के लिए भ्रष्ट अमिल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ज्यादातर असफल रही।

- अलाउद्दीन के राजस्व उपाय उनकी मृत्यु के बाद ढह गए, जिससे खुट्स और मुक़द्दम के विशेषाधिकारों की बहाली हुई।

- ग़ियासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में माप प्रणाली को साझा करने के साथ बदल दिया, जिससे किसानों को लाभ और हानि दोनों को साझा करके राहत मिली।

- उन्होंने इक्त्ता क्षेत्रों में राजस्व मांग में धीरे-धीरे वृद्धि का आदेश दिया, अचानक वृद्धि से बचने के लिए ताकि किसान बर्बाद न हों और समृद्धि को बढ़ावा मिले।

- मुहम्मद तुगलक ने अलाउद्दीन की प्रणाली को पुनर्जीवित और विस्तारित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके उपायों ने कठोर आकलनों और सरकारी मूल्य निर्धारण के कारण किसान विद्रोहों को जन्म दिया।

- उनकी नीतियाँ, अलाउद्दीन की तरह, खुट्स और मुक़द्दम के विशेषाधिकारों को कम करने का प्रयास करती थीं, लेकिन औसत किसानों पर नकारात्मक प्रभाव डालती थीं।

- तुगलक ने बाद में खालिसा क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया, फसल पैटर्न बदलकर और सुधार के लिए ऋण देकर बेहतर खेती को बढ़ावा दिया।

- फिरोज तुगलक का शासन ग्रामीण समृद्धि के लिए जाना जाता है, जिसमें व्यापक खेती और नहर प्रणालियाँ शामिल हैं।

- फिरोज ने हरियाणा में पानी की पहुँच में सुधार किया, जिससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार खेती करने की अनुमति मिली।

- कुल मिलाकर, सुलतान के तहत भूमि-राजस्व, विशेषकर 14वीं शताब्दी में, उच्च बना रहा, लगभग आधा, पुराने बिचौलियों की शक्ति को कम करने के प्रयासों के साथ।

- भारी भूमि-राजस्व के बावजूद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सफलता मिली, हालाँकि लाभ ज्यादातर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को ही मिला।

कृषि उत्पादन

सुलतानत काल के दौरान कृषि में निरंतरता और परिवर्तन:

- सुलतानत काल में कृषि उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आए।

- हालांकि, नई तकनीकों के परिचय ने सिचाई प्रथाओं में सुधार किया।

- कुछ बाजार फसलों जैसे इंडिगो और अंगूर का भी प्रसार हुआ।

- 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान, भूमि-से-मनुष्य अनुपात बहुत अनुकूल था।

- किसानों के पास प्रति व्यक्ति अधिक भूमि थी क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी।

- फिर भी, सामाजिक बाधाओं के कारण गांवों में भूमिहीन श्रमिक और सेवक उपस्थित थे।

- जंगल अधिक विस्तृत थे, और कृषि योग्य भूमि की भरपूरता थी, जो अभी तक हल नहीं हुई थी।

- पशुओं के लिए चराई की सुविधाएँ भी अच्छी थीं, जो व्यापक कृषि को दर्शाती हैं।

- भूमि पर नियंत्रण, उसे खेती करने वाले लोगों पर नियंत्रण से कम महत्वपूर्ण था।

- 13वीं शताब्दी में सूफी निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली और बदायूं के बीच यात्रा करने वालों को परेशान करने वाले बाघों की उपस्थिति का उल्लेख किया।

- मसालिक अल-अबसार के लेखक ने भारत में बड़े संख्या में और सस्ते पशुओं का अवलोकन किया।

- आतिफ ने उल्लेख किया कि दोआब में कोई भी गांव बिना पशुपालक (खरक) के नहीं था।

- यहाँ तक कि उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा जंगलों और घास के मैदानों से ढका हुआ था।

- यह केवल अकबर के शासन के अंत (1605) तक था कि मध्य दोआब को पूरी तरह से कृषि योग्य बताया गया।

फसलें और अन्य कृषि उत्पाद

दिल्ली सुलतानत में फसलों की बड़ी संख्या:

- दिल्ली सुलतानत में किसानों ने कई प्रकार की फसलों की खेती की, जो संभवतः दुनिया के अन्य हिस्सों में अप्रतिम थी, सिवाय दक्षिण चीन के।

- इब्न बतूता, एक यात्री जिसने भारत का अन्वेषण किया, ने क्षेत्र में उत्पादित कई खाद्य अनाज, फसलों, फलों, और फूलों का दस्तावेजीकरण किया।

- उन्होंने मिट्टी की उर्वरता का उल्लेख किया, जिसने साल में दो फसलों की खेती की अनुमति दी, जिसमें परिचित रबी (सर्दी) और खरीफ (मानसून) फसलें शामिल थीं।

- कुछ मामलों में, जैसे चावल, इसे साल में तीन बार बोया गया।

- थक्कुर फेरू, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान दिल्ली में सिक्का ढाला, ने दो फसलो के तहत उगाई गई लगभग पच्चीस फसलों की सूची दी, जो उस समय की कृषि प्रथाओं की जानकारी देती है।

- खाद्य फसलों में गेंहू, जौ, धान, बाजरा (ज्वार, moth आदि), और विभिन्न दालें (मसूर, मूंग, आदि) शामिल हैं।

- नकद फसलों में गन्ना, कपास, और तेल के बीज (तिल, अलसी, आदि) शामिल थे।

- सुधारित सिचाई सुविधाओं के परिचय ने रबी (सर्दी) फसलों जैसे गेंहू और गन्ने के विस्तार में योगदान दिया।

- फसलें गांवों की उद्योगों का समर्थन करती थीं, जिसमें तेल प्रसंस्करण, गुड़ उत्पादन, इंडिगो रंगाई, सूत कातना, और बुनाई शामिल थी।

- बरनी की रिपोर्ट के अनुसार, 14वीं शताब्दी तक, दिल्ली और दोआब क्षेत्र के आसपास गन्ने से शराब बनाने वाले एक नए ग्रामीण उद्योग का उदय हुआ।

- इंडिगो, हालांकि थक्कुर फेरू द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया था, फारस के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु बन गया।

- इंडिगो की बारहियों में चूना-मोर्टार का उपयोग रंगाई उत्पादन में सुधार करने के लिए किया गया।

- आलू, मक्का, लाल मिर्च, और तम्बाकू जैसी फसलें, जो 16वीं शताब्दी में आईं, इस काल में उपलब्ध नहीं थीं।

बागों और फल उत्पादन का विकास:

- 14वीं सदी में, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासन में बागों का महत्वपूर्ण विकास हुआ। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली के चारों ओर 1200 बाग लगाए, जिससे फलों की खेती, विशेषकर अंगूरों की, में सुधार हुआ। मेरठ और अलीगढ़ में शराब, विशेषकर अंगूर की शराब, का उत्पादन शुरू हुआ, जबकि धौलपुर, ग्वालियर, और जोधपुर जैसे अन्य क्षेत्रों ने फलों की खेती के उन्नत तरीकों को अपनाया। जोधपुर अपने उच्च गुणवत्ता वाले अनारों के लिए प्रसिद्ध हो गया, और सिकंदर लोदी ने दावा किया कि जोधपुर के अनारों का स्वाद फारस के अनारों से बेहतर था। जबकि ये बाग मुख्य रूप से धनवानों के लिए थे, उन्होंने रोजगार और व्यापार में भी योगदान दिया। इब्न बतूता की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस समय गांवों में ग्राफ्टिंग की तकनीक ज्ञात नहीं थी। अंगूर प्रारंभ में केवल सीमित क्षेत्रों में उगाए जाते थे, लेकिन फिरोज तुगलक के तहत दिल्ली के चारों ओर 1200 बागों की स्थापना के कारण अंगूरों की अधिकता हुई, जिससे उनकी कीमतें घट गईं। इस अवधि में भारतीय किसानों द्वारा रेशम उत्पादन (Sericulture) का अभ्यास नहीं किया गया। असली रेशम का उत्पादन नहीं हुआ; केवल जंगली और अर्ध-जंगली रेशम जैसे तसर, एरी, और मूगा ज्ञात थे। बंगाल में रेशम उद्योग का पहला उल्लेख 1432 में चीनी नाविक मा हुआन द्वारा किया गया था।

नहर सिंचाई और इसका प्रभाव:

- इस अवधि के दौरान कृषि मुख्य रूप से बारिश और बाढ़ के माध्यम से प्राकृतिक सिंचाई पर निर्भर थी, जिससे एकल बारिश-आश्रित खरीफ (शरद) फसलों और मोटे अनाजों की प्राथमिकता बनी। नहर सिंचाई का ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेख किया गया है, और दिल्ली के सुलतान स्वयं सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करते थे। ग़ियासुद्दीन तुगलक (1320-25) पहले सुलतान थे जिन्होंने नहरें खोदीं, लेकिन फिरोज तुगलक (1351-88) ने यमुना, सतलुज, और घग्गर नदियों से नहरों को काटकर नहर सिंचाई का बड़ा विस्तार किया। फिरोज तुगलक का नहर नेटवर्क 19वीं सदी तक भारत में सबसे बड़ा था, जिसने पूर्वी पंजाब में खेती के विस्तार में काफी मदद की और चीनी गन्ना जैसे नकद फसलों के विकास को प्रोत्साहित किया। राजबवाह और उलुगखानी नहरों द्वारा लगभग 80 करोड़ (200 मील) भूमि को सिंचित किया गया, जिससे पूर्वी पंजाब के किसानों को पहले केवल एक फसल उगाने की जगह दो फसलें (खरीफ और रबी) उगाने की अनुमति मिली। नहरों के किनारे नए कृषि बस्तियाँ उभरीं, जिनमें सिंचित क्षेत्रों में 52 उपनिवेश स्थापित हुए। अफीफ ने उल्लेख किया कि कोई भी गांव वीरान नहीं रहा और कोई भूमि अविकसित नहीं रही। कृषि उपकरणों के संदर्भ में, 19वीं सदी तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। अधिकांश भूमि बारिश पर निर्भर रही, हालांकि कुएँ खुदाई करना और पानी के भंडारण के लिए बंधे बनाना पुण्य का कार्य माना जाता था, जिसमें राज्य सक्रिय रूप से निर्माण और रखरखाव में शामिल था। मिट्टी की उत्पादकता में मवेशियों के अधिक उपयोग से सुधार हो सकता था, जो प्रचुर मात्रा में थे। मवेशियों का महत्व कृषि कर में जानवरों की संख्या के आधार पर परिलक्षित होता था, और बंजारों (घुमंतू व्यापारी) के पास अपनी यात्राओं के लिए हजारों बैल होते थे।

कृषि संबंध

भारत में कृषि संबंध: एक ऐतिहासिक अवलोकन:

- D. Kosambi: मानते थे कि परिवर्तन भारतीय 'फ्यूडलिज्म' के मौजूदा तत्वों को और अधिक तीव्र करते हैं।

- Irfan Habib: परिवर्तनों को कट्टर और प्रगतिशील मानते थे, जो 'ग्रामीण क्रांति' के योग्य थे।

- Minhaj Siraj: घोरियों और प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों का विरोध करने वाले chiefs को 'राई' और 'राना' के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि उनके घुड़सवार कमांडरों को 'रावत' कहा जाता है।

- उत्तर भारत से प्राप्त शिलालेखीय प्रमाण राजा (राई), राणका (राना), और रौता (रावत) की फ्यूडल पदानुक्रम को स्थापित करते हैं।

- प्रारंभिक चरण में, सुल्तान अक्सर पराजित ग्रामीण कुलीनता के साथ समझौता करते थे, उन पर खराज (कर) लगाने के लिए।

- आलाuddin ख़लजी के कर सुधारों के बाद भी, पुरानी ग्रामीण कुलीनता राजस्व संग्रह में भूमिका निभाती रही।

- अफीफ का विवरण: घाज़ी मलिक द्वारा राणा मल भट्टि को राजस्व संग्रह के लिए दबाव डालने का वर्णन करता है, जो भूमि राजस्व में पराजित कुलीनता की जिम्मेदारी को दर्शाता है।

- किसान अर्थव्यवस्था: व्यक्तिगत किसान कृषि की विशेषता रही है, जिसमें भूमि के आकार में विविधता है। खोट और मुक़द्दम के बीच बड़े होल्डिंग्स और बलाहर के साथ न्यूनतम भूमि के बीच चरम सीमाएँ देखी गईं।

- बाद के स्रोतों में भूमिहीन श्रमिकों की उपस्थिति, लेकिन समकालीन रिपोर्टों में नहीं।

- किसानों के पास भूमि या उत्पादन पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं; श्रेष्ठ वर्गों द्वारा दावे।

- किसानों की स्वतंत्रता: हालांकि उन्हें 'स्वतंत्र जन्मा' माना जाता था, किसानों के पास अपनी भूमि छोड़ने या निवास बदलने की क्षमता नहीं थी।

- गांव की संरचना: प्रत्येक गांव में 200-300 पुरुष सदस्य होते थे और लेखा-जोखा के लिए एक पटवारी होता था। bahi (खाता रजिस्टर) किसानों द्वारा राजस्व अधिकारियों को भुगतान को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण था।

- पटवारी एक गांव का अधिकारी था, न कि सरकार द्वारा नियुक्त, जो यह सुझाव देता है कि गांव सुल्तानत के नियंत्रण से बाहर एक प्रशासनिक इकाई थी।

- गांव समुदाय, हालांकि आलाuddin ख़लजी के प्रयासों के बावजूद व्यक्तिगत किसानों पर कर लगाने के लिए, भूमि राजस्व भुगतान की एक इकाई बनी रही।

- ग्रामीण मध्यस्थ: इनमें खोट, मुक़द्दम, और चौधरी शामिल हैं, ये किसान वर्ग के ऊपरी स्तर के लोग थे।

- चौधरी: 14वीं शताब्दी में उभरे, जिन्हें इब्न बतूता द्वारा गांवों के एक समूह के प्रमुख के रूप में परिभाषित किया गया।

- गांव के मुखिया: प्रारंभ में समृद्ध, उन्होंने आलाuddin ख़लजी द्वारा राजस्व के आरोप का सामना किया, लेकिन भूमि राजस्व संग्रह के लिए आवश्यक थे।

- घियासुद्दीन तुगलक: ग्रामीण मध्यस्थों के खिलाफ नीतियों में संशोधन किया, कुछ विशेषाधिकारों को बहाल किया।

- फिरोज तुगलक: ग्रामीण मध्यस्थों को और मजबूत किया, जिससे उन्हें ज़मींदार के रूप में नामित किया गया।

सुलतानत के दौरान कृषि तकनीक

कृषि में तकनीकी उपकरण

हल:

- हल, जैसा कि फारसी शब्दकोश "Miftah-ul Fuzala" (लगभग 1460 ईस्वी) में वर्णित है, में एक लोहे का शेयर था और इसे दो जोड़ी बैल खींचते थे।

- आयरन एज के दौरान, गंगा के मैदान में आर्यन बस्तियों ने हल के विकास की दिशा में योगदान दिया, जहाँ हलका/कटर लोहे का बना था, जिससे कठिन मिट्टी को जुताई में अधिक प्रभावी बना दिया गया।

- राजस्थान में एक सिंधु घाटी स्थल, कालिबंगन, 'बिना लोहे का हल' उपयोग करने के लिए जाना जाता है।

बीज बोना:

- बीजों को बिखेरना एक ज्ञात बीज बोने की विधि थी।

- बीज-ड्रिल: बीज बोने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसका उल्लेख बारबोसा (लगभग 1510) ने चावल की गीली खेती के संदर्भ में किया।

कटाई, थ्रेशिंग, और विन्नोइंग:

- कटाई दराती का उपयोग करके की जाती थी।

- थ्रेशिंग बैल द्वारा की जाती थी।

- विन्नोइंग में वायु शक्ति का उपयोग होता था।

सिंचाई उपकरण:

- बारिश का पानी, तालाब, और टैंक सिंचाई के स्रोत थे।

- कुंडियाँ उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रित सिंचाई का स्रोत थीं।

- कुंडियाँ आमतौर पर ऊँची दीवारों और प्लेटफार्मों वाली पत्थर की बनी होती थीं, हालांकि कच्ची कुंडियाँ भी थीं लेकिन वे कम टिकाऊ होती थीं।

कुंडियों से पानी निकालने की तकनीकें:

- रस्सी-बकेट तकनीक: हाथ से रस्सी और बाल्टी का उपयोग करके पानी खींचने की एक साधारण विधि।

- रस्सी-बकेट-पुली तकनीक: मानव श्रम को कम करने के लिए पुलियों का उपयोग किया गया।

- बैल-शक्ति वाली रस्सी-बकेट-पुली: मानव शक्ति को बैलों से बदल दिया गया।

- शडुफ (तुला/धेंकली): पानी लाने के लिए पहले श्रेणी के लीवर सिद्धांत का उपयोग करने वाला एक अर्ध-यांत्रिक उपकरण।

- सकिया या फारसी पहिया: गियर प्रणाली वाला एक उन्नत जल-पहिया, जो पहले के रूपों जैसे अरघट्टा और घाटीयंत्र से विकसित हुआ।

शवेल, पिक-एक्स, और स्क्रैपर: कृषि और बागवानी प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|