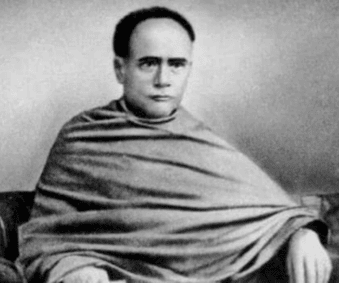

ईश्वर चंद्र विद्यासागर | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

ईश्वर चंद्र विद्यासागर: बंगाल पुनर्जागरण का एक स्तंभ

- जन्म और प्रारंभिक जीवन: ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर, 1820 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में गरीब ब्राह्मण माता-पिता के यहाँ हुआ। अपने साधारण आरंभिक जीवन के बावजूद, वे राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति बन गए।

- सामाजिक सुधारक और शिक्षाविद: विद्यासागर एक दूरदर्शी सामाजिक सुधारक, दार्शनिक, परोपकारी, और शिक्षाविद थे। उन्हें समाज को आधुनिक बनाने और शिक्षा में सुधार के लिए उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है।

- मान्यता और प्रभाव: माइकल माधुसूदन दत्त, एक प्रमुख बंगाली कवि, ने विद्यासागर की अद्भुत गुणों की प्रशंसा की, उन्हें प्राचीन ज्ञान, आधुनिक ऊर्जा, और गहरी करुणा का मिश्रण बताया।

- बंगाली भाषा में योगदान: विद्यासागर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आधुनिक बंगाली वर्णमाला का पुनर्निर्माण थी। उनके काम ने बंगाली भाषा को अधिक सुलभ बनाया और भविष्य की भाषाई विकास की नींव रखी।

- संस्कृत कॉलेज में शिक्षा: 1829 से 1841 तक, विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज में वेदांत, व्याकरण, साहित्य, कला, स्मृति (हिंदू कानून), और नैतिकता सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें 1839 में 'विद्यासागर' उपाधि दी गई।

- फोर्ट विलियम कॉलेज में करियर: 1841 में, इक्कीस वर्ष की आयु में, विद्यासागर ने संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में शामिल हुए। पांच वर्षों बाद, वे 'सहायक सचिव' के रूप में संस्कृत कॉलेज चले गए।

- शिक्षा में सुधार: विद्यासागर ने शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव रखा, जिससे कॉलेज सचिव, रसोमॉय दत्त के साथ संघर्ष हुआ। संस्कृत कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने फिर से फोर्ट विलियम कॉलेज में शामिल हो गए।

- साहित्यिक योगदान: उन्होंने 'बोर्नोपरिचय', 'बेताल पंचबिन्सती', 'उपक्रमणिका', 'कथा माला', 'बंगाल का इतिहास', और 'सीतार बनोवास' जैसी कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखीं। उनकी पहली पुस्तक, 'बेताल पंचबिंगसती', 1847 में प्रकाशित हुई।

- शिक्षा में क्रांति: विद्यासागर ने बंगाल में शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। अपनी पुस्तक 'बर्णो-पोरिचय' में, उन्होंने बंगाली भाषा को परिष्कृत किया और इसे सभी के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने अनुवादों और मौलिक लेखन के माध्यम से बंगाली गद्य की शुरुआत की, जैसे कि कालिदास की 'शकुंतला' का अनुवाद।

- विरासत: विद्यासागर के शिक्षा, भाषा, और सामाजिक सुधार में योगदान ने बंगाल और भारत पर स्थायी प्रभाव डाला है, जिससे वे बंगाल पुनर्जागरण में एक सम्मानित व्यक्तित्व बन गए हैं।

सुधार

सुधार

शैक्षिक सुधार:

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के भारत में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी यात्रा का प्रारंभ कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में विभिन्न विषयों में कठोर अध्ययन से हुआ। विद्यासागर ने संस्कृत व्याकरण, साहित्य, वेदांत दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोलशास्त्र, और हिन्दू कानून का अध्ययन किया। 12 वर्षों से अधिक के गहन अध्ययन के बाद, उन्हें 21 साल की छोटी उम्र में "विद्यासागर" का उपाधि प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है "ज्ञान का सागर"। निजी तौर पर, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और दर्शन का अनुसरण किया। 31 वर्ष की आयु में, वह 22 जनवरी, 1851 को संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बन गए। उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि भारत का पुनर्जनन केवल शिक्षा के माध्यम से संभव है। उनका उद्देश्य सामान्य लोगों को अध्ययन के लाभों का विस्तार करना था।

सभी के लिए शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:

- विद्यासागर ने स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर दिया और उसी भाषा में पाठ्यपुस्तकें लिखने की सिफारिश की। उनका बांग्ला प्राइमर, "बर्ण परिचय", 1891 में उनकी मृत्यु के 125 साल बाद भी लगभग सभी बांग्ला बच्चों के लिए वर्णमाला का परिचय बना हुआ है। युवा शिक्षार्थियों को पुरानी विद्या से मुक्त करने के लिए, उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने निचली जातियों के छात्रों के लिए कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों के दरवाजे खोले, जो पहले केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थे। उनकी विशाल उदारता और दयालुता ने उन्हें "दयासागर" का उपाधि दिलाया, जिसका अर्थ है "दयालुता का समुद्र"।

महिलाओं की शिक्षा के लिए अधिवक्ता:

- गाँव में बड़े होने के कारण, विद्यासागर महिलाओं की दुर्दशा के प्रति गहन रूप से जागरूक थे। उन्होंने विश्वास किया कि महिलाओं का उद्धार शिक्षा के बिना संभव नहीं है और इसे बढ़ावा देने का कार्य स्वयं पर लिया।

- ब्रिटिश सरकार की इस कारण के प्रति उदासीनता को देखते हुए, उन्होंने लड़कियों के लिए मॉडल स्कूल स्थापित किए और ड्रिंकवाटर बेथून के साथ सहयोग कर 1849 में हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना की, जिसे अब बेथून स्कूल और कॉलेज के नाम से जाना जाता है।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सामाजिक सुधार

विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक मुद्दे:

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने बाल विवाह और बहुपतित्व के मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने तर्क किया कि अनियंत्रित बहुपतित्व प्राचीन हिंदू ग्रंथों, शास्त्रों द्वारा समर्थित नहीं था।

बाल विवाह के खिलाफ प्रारंभिक प्रयास:

- 1850 के दशक के अंत में, विद्यासागर ने बाल विवाह की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा, विशेषकर 10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी के प्रचलन की। उन्होंने इस प्रथा से जुड़े सामाजिक, नैतिक और स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर किया और इसको सही ठहराने वाले धर्म शास्त्रों की प्राधिकरण को अस्वीकार किया।

विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत:

- 1855 में, विद्यासागर ने हिंदू विधवाओं के विवाह पर दो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किए। उन्होंने तर्क और तर्कसंगतता का उपयोग करते हुए कहा कि स्मृति साहित्य, जिसमें सूत्र और शास्त्र शामिल हैं, में विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ कोई निषेध नहीं था।

आलोचकों का जवाब:

- अपने दूसरे ग्रंथ में, विद्यासागर ने पहले ग्रंथ के प्रकाशन के बाद उनके विचारों का विरोध करने वाले आलोचकों का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया। उन्होंने यह जोर दिया कि केवल तर्क से लोगों को नहीं मनाया जा सकता और परंपराओं को शास्त्रों के अनुरूप होना चाहिए, जिन्हें हिंदुओं के बीच अंतिम प्राधिकरण माना जाता था।

विधवाओं के प्रति करुणा:

- विधवाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते समय, विद्यसागर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल तब पुनर्विवाह का समर्थन किया जब गहन शोध से यह सिद्ध हुआ कि शास्त्र इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने भारत के लोगों से आग्रह किया कि वे पुरानी आदतों से होने वाले नुकसान को पहचानें और शास्त्रों की वास्तविक भावना का पालन करें।

सामाजिक परिवर्तन की खोज:

- विद्यासागर ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, बहुविवाह के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य पारंपरिक हिंदू समाज में सुधार करना था और उन्होंने अपने समर्थकों जैसे कि अकshay कुमार दत्त की मदद से विधवा पुनर्विवाह को लोकप्रिय बनाया।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856:

- विद्यासागर ने गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम ने भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत था। इसने पुनर्विवाहित हिंदू विधवाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की, हालांकि इसके तहत उन्हें अपने मृत पति से कुछ विरासत के अधिकारों को त्यागना आवश्यक था। यह अधिनियम विशेष रूप से उन हिंदू बाल विधवाओं को संबोधित करता था जिनकी शादियाँ पूरी नहीं हुई थीं क्योंकि उनके पति युवा अवस्था में ही मर गए थे।

चुनौतियाँ और प्रभाव:

- अपने प्रयासों के बावजूद, विद्यसागर बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध लगाने में सफल नहीं हो सके। उनके विधवा पुनर्विवाह पर लिखे गए पैम्फलेटों ने हिंदू समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, हजारों प्रतियाँ तेजी से बिक गईं। 14 अक्टूबर, 1855 को, उन्होंने भारतीय सरकार से विधवा पुनर्विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून पारित करने पर विचार करने के लिए याचिका दायर की। विद्यसागर से प्रेरित होकर, विभिन्न साहित्यिक व्यक्तियों ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाले नाटक लिखे। उनके काम ने अन्य लोगों को भी प्रभावित किया, जैसे ज्योतिबा फुले और विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने और उनके विचारों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने में योगदान दिया।

बहुविवाह के खिलाफ अभियान:

विधवा पुनर्विवाह आंदोलन: एक अवलोकन

- विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयासों के साथ-साथ, विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया। 1857 में, कुलिन ब्राह्मणों के बीच बहुविवाह पर रोक लगाने की मांग के लिए सरकार को एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें 25,000 हस्ताक्षर थे और इसे बर्दवान के महाराजा ने नेतृत्व किया। सिपाही विद्रोह ने इस याचिका पर कार्रवाई में देरी की। हालांकि, 1866 में, विद्यासागर ने 21,000 हस्ताक्षरों के साथ एक और याचिका को प्रेरित किया। 1870 के दशक में, विद्यासागर ने बहुविवाह पर दो आलोचनाएँ लिखीं, जिसमें कहा गया कि चूंकि बहुविवाह को पवित्र ग्रंथों द्वारा समर्थन नहीं मिला, इसे कानूनी रूप से रोका जा सकता है।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन:

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। उनके निधन के बाद, रवींद्रनाथ ठाकुर ने विद्यासागर के असाधारण चरित्र पर टिप्पणी की, यह व्यक्त करते हुए कि बंगाल की जनसंख्या में से ऐसा एक अद्वितीय व्यक्ति कैसे उभर सकता है।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम: सती के उन्मूलन का एक उत्तर

परिचय:

- 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती के उन्मूलन के बाद विधवाओं के जीवन में सुधार के प्रयासों का एक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसा प्रथा जिसमें विधवाओं को अपने पतियों के अंत्येष्टि अग्नि पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता था।

सती का उन्मूलन:

- सती को 1829 में बंगाल सती विनियमन द्वारा समाप्त किया गया। इसे गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा शुरू किया गया। इस विनियमन ने ब्रिटिश भारत में इस प्रथा को अवैध बना दिया। यह प्रथा कानूनी अभियोजन के अधीन हो गई।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856:

- हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को सती के उन्मूलन के तार्किक परिणाम के रूप में पेश किया गया। यदि विधवाओं को आत्मदाह से बचाना है, तो उन्हें पुनर्विवाह का अवसर प्रदान करना आवश्यक था ताकि वे पूर्ण जीवन जी सकें।

सामाजिक संदर्भ:

- सुधारक पहले सती को लक्षित करते थे क्योंकि इसे अत्यंत अमानवीय माना जाता था। शास्त्रों में इस प्रथा के समर्थन के बावजूद, सती के एक महान बलिदान के विचार ने इसे बनाए रखने में योगदान दिया। सती के उन्मूलन के बाद, विधवाओं की दुर्दशा एक महत्वपूर्ण चिंता बन गई। विधवाओं के लिए वास्तविकता, जो दासता, सामाजिक बहिष्कार और अपमान से भरी थी, ने विधवा पुनर्विवाह की आवश्यकता को उजागर किया। विधवाओं को अनिवार्य रूप से सिर मुंडवाने, सामाजिक कलंक और अपमानजनक जीवन का सामना करना पड़ता था।

सम्पत्ति अधिकार और सती:

- सती बंगाल में अधिक प्रचलित थी क्योंकि दयाभाग कानून प्रणाली ने विधवाओं को कुछ शर्तों के तहत संपत्ति विरासत में लेने की अनुमति दी। सती के माध्यम से विधवाओं का उन्मूलन unscrupulous पारिवारिक सदस्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण को सरल बनाता था। यदि सती का उन्मूलन किया गया, तो विधवाओं को संपत्ति विवादों के कारण अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ सकता था। विधवाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा को बहाल करने के लिए पुनर्विवाह एक आवश्यकता बन गई। सती के उन्मूलन ने आगे सामाजिक सुधारों की मांग को उत्प्रेरित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था।

जनसांख्यिकी और सती:

- बहुविवाह की उपस्थिति ने कई महिलाओं, जिसमें बहुत छोटी लड़कियाँ भी शामिल थीं, को सती करने के लिए मजबूर किया। युवा विधवाओं की उच्च संख्या ने विधवा पुनर्विवाह की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। 1891 में कोलकाता में एक सर्वेक्षण ने 400,000 की जनसंख्या में चार वर्ष से कम उम्र की विधवाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या का खुलासा किया। सती के उन्मूलन के बाद, लगभग 21 मिलियन विधवाओं को bleak भविष्य का सामना करना पड़ा, जो अक्सर वेश्यालयों में समाप्त हो जाती थीं या अपनी वृद्धावस्था में भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो जाती थीं।

सामाजिक सुधारक और विधवा पुनर्विवाह:

- सामाजिक सुधारकों ने विधवाओं की गंभीर स्थिति को पहचाना और उनके कल्याण के लिए वकालत की। माधुसूदन दत्त ने थियेटर में अवसर प्रदान कर वेश्याओं को बचाने में मदद की, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हुईं, जैसे बिनोदिनी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए एक प्रमुख समर्थक थे, जिन्होंने 27 वर्षों के प्रयासों के बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के निर्माण की दिशा में काम किया। ब्रिटिश राज ने इसे एक अनुमति देने वाले उपाय के रूप में अनुमोदित किया।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की सीमाएँ:

- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक प्रगतिशील कदम था लेकिन इसमें कई सीमाएँ थीं। पुनर्विवाह के बाद, एक विधवा अपने deceased पति की संपत्ति के सभी अधिकार खो देती थी। एक विधवा पुनर्विवाह के बाद अपने बच्चों की अभिभावक नहीं रह सकती थी। विधवा पुनर्विवाह सुधार धीरे-धीरे आगे बढ़ा क्योंकि समाज विधवाओं को मुफ्त श्रमिक के रूप में रखना चाहता था। अधिनियम के बाद भी, विधवाओं की संख्या उच्च बनी रही। परिवार अक्सर विधवाओं के पुनर्विवाह का विरोध करते थे। विधवाओं की दयनीय स्थिति शिक्षा के अभाव के कारण बनी रही।

विधवाओं के लिए सहायक उपाय:

- विधवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है। देश भर में विधवा पुनर्विवाह समाजों का उदय हुआ, जिसमें 1893 में वर्धा में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई। महारिशी कर्वे ने गरीब विधवाओं के बच्चों के लिए एक छात्रावास स्थापित किया। बाल विवाह के उन्मूलन ने युवा विधवाओं की संख्या में कमी में योगदान दिया, इन पहलों ने मिलकर विधवाओं के जीवन में सुधार किया।

निष्कर्ष:

- हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती के उन्मूलन के बाद एक तार्किक कदम था, लेकिन इसने विधवाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया। विधवाओं का सच्चा सशक्तिकरण और उनके जीवन में सुधार धीरे-धीरे समय के साथ हुआ और अभी भी विकसित हो रहा है।

विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, जिसे इस्वरचंद्र विद्यसागर ने आरंभ किया, को कई लोग एक "अनिवार्य हार" के रूप में मानते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद, आंदोलन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कानून का प्रभाव सीमित रहा।

आंदोलन के मुख्य बिंदु:

- इस्वरचंद्र विद्यसागर, जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे, ने राम मोहन राय द्वारा किए गए कानूनी सुधार के समान सुधार की मांग की।

- विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का निर्माण हुआ, जिसने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी।

सामना की गई चुनौतियाँ:

- कानूनी मान्यता के बावजूद, विद्यसागर ने विधवा पुनर्विवाह के कुछ ही वास्तविक उदाहरण देखे।

- यह अधिनियम मुख्य रूप से सुनिश्चित करता था कि ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।

- कानून ने विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने में असफलता दिखाई और इसे राज्य शक्ति के माध्यम से लागू नहीं किया जा सका।

- इस्वरचंद्र विद्यसागर ने अंततः सामाजिक सहमति पर निर्भरता दिखाई, जो आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा साबित हुई।

कानून की रूढ़िवादी प्रकृति:

- वास्तव में, यह अधिनियम रूढ़िवादी था।

- इसने विधवाओं को पुनर्विवाह के बाद अपने deceased पति की संपत्ति से वंचित कर दिया, जिससे ब्रह्मणवादी मानदंडों को मजबूती मिली।

- ये मानदंड शुद्ध और प्रार्थनशील विधवा को महत्व देते थे।

- यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण बंगाल के शिक्षित वर्गों में विधवा पुनर्विवाह की दुर्लभता में योगदान करता था।

- समय के साथ, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ का तबू और भी व्यापक हो गया।

- यह प्रवृत्ति निम्न सामाजिक स्तरों में भी स्पष्ट थी।

आंदोलन की विरासत:

- चुनौतियों के बावजूद, इस आंदोलन ने विधवा पुनर्विवाह की सामाजिक वैधता के लिए आधार तैयार किया।

- 19वीं शताब्दी में की गई प्रगति ने बाद के वर्षों में विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति में योगदान दिया।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|