उभरते क्षेत्रीय स्वरूप, लगभग 600–1200 ईस्वी - 1 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

साहित्यिक और पुरातात्विक

शेल्डन पोलक का तर्क है कि प्राचीन भारत में संस्कृति और शक्ति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन सामान्य युग (Common Era) की शुरुआत के आसपास हुआ, जब संस्कृत, जो मूलतः एक पवित्र भाषा थी और धार्मिक संदर्भों में प्रयुक्त होती थी, को साहित्यिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में 'फिर से आविष्कृत' किया गया। यह परिवर्तन अंततः संस्कृत के प्रभाव को उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तारित कर दिया। दूसरा परिवर्तन दूसरे सहस्त्राब्दी CE की शुरुआत में हुआ, जब स्थानीय भाषाई रूप साहित्यिक भाषाओं में विकसित हुए, जो संस्कृत की प्रभुत्व को चुनौती देने और अंततः उसे प्रतिस्थापित करने लगे।

प्रारंभिक मध्यकालीन साहित्य

- प्रारंभिक मध्यकालीन संस्कृत साहित्य को अक्सर विद्वेषपूर्ण, अलंकारिक, और कृत्रिम माना जाता है।

- साहित्य के प्रकार: इसमें दार्शनिक टिप्पणियाँ, धार्मिक ग्रंथ, मोनोलॉग नाटक (भाण), स्तोत्र रचनाएँ, कहानी साहित्य और कविता की संकलनाएँ शामिल हैं।

- लोकप्रिय विषय: ऐतिहासिक और महाकाव्य-पुराणिक विषय काव्य (कविता) में सामान्य थे।

- तकनीकी साहित्य: मीटर, व्याकरण, शब्दकोश, काव्यशास्त्र, संगीत, वास्तुकला, चिकित्सा, और गणित पर कार्य।

राजसी जीवनी और ऐतिहासिक कविता

- क्षेत्रीय राजनीति का विकास: इसके साथ ही राजसी जीवनी की रचनाएँ दरबारी कवियों द्वारा लिखी गईं।

- विशिष्ट कृतियाँ: बनभट्ट की हर्षचरित, संध्याकरनंदिन की रामचरित, पद्मगुप्त की नवसहसनकचरित, बिल्हण की विक्रमांकदेवचरित, हेमचंद्र की कुमारपालचरित, चंद बर्दाई की प्रतिहाराजरसो, और कल्हण की राजतरंगिणी।

- ऐतिहासिक क्रॉनिकल: कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के शासकों का एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक क्रॉनिकल है।

पुराण और उपपुराण

- ईश्वरवादी तत्व: प्रारंभिक मध्यकालीन पुराण में हिंदू संप्रदायों के भीतर ईश्वरवादी तत्वों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया गया है।

- प्रमुख पुराण: भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कालिका पुराण।

- पुराने पुराणों में जोड़: इस अवधि के दौरान तीर्थों, व्रतों, तप, दानों, और महिलाओं के धर्म पर सेक्शन जोड़े गए।

- उपपुराण: पूर्वी भारत में रचित, ये ग्रंथ लोकप्रिय विश्वासों, परंपराओं, और त्योहारों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जो ब्राह्मणिक और गैर-ब्राह्मणिक विचारों के बीच संवाद को दर्शाते हैं।

प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में व्यवहार

- ए. डी. माथुर (2007) का सुझाव है कि प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान, हिंदू कानून (व्यवहार) ने धर्म से स्वतंत्र रूप से उभरना शुरू किया।

- इस अवधि में कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का औपचारिककरण हुआ, जिसमें राज्य को सामाजिक मामलों, विशेषकर विवाह संबंधी मुद्दों को नियंत्रित और मध्यस्थता करने का अधिकार देने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई।

धर्मशास्त्र संकलन और टिप्पणियाँ

- इस समय के दौरान कई प्रभावशाली धर्मशास्त्र संकलन, संक्षेप, और टिप्पणियाँ तैयार की गईं।

- चतुर्विम्शातिमता संकलन ने 24 कानून निर्माता की शिक्षाओं को एकत्रित किया।

- जिमुतवहना ने प्रक्रियात्मक कानून पर व्यवहारमात्रिका और विरासत पर दयाभाग की रचना की, जो बंगाल में अत्यधिक प्रभावशाली बन गई।

- मनुस्मृति पर मेदातिथि, गोविंदराज, और कुल्लुक द्वारा प्रमुख टिप्पणियाँ और याज्ञवल्क्य स्मृति पर विजñानेश्वर और अपारक द्वारा टिप्पणियाँ भी महत्वपूर्ण थीं।

- विजñानेश्वर की मिताक्षरा टिप्पणी हिंदू कानून के विभिन्न पहलुओं पर एक प्राधिकृत ग्रंथ बन गई।

- अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लक्ष्मिधर का कृत्य कल्पतरु और देवनाभट्ट का स्मृतिचंद्रिका शामिल हैं।

साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत

- इस अवधि के अधिकांश प्राकृत कार्य जैन साहित्य हैं जो महाराष्ट्रीय बोलियों में लिखे गए हैं, जिन्हें कृत्रिमता और आभूषण के लिए जाना जाता है।अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं का अंतिम चरण दर्शाता है, जो आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं के विकास की ओर ले जाता है।अपभ्रंश कार्यों में जैन सिद्धांतों पर ग्रंथ, महाकाव्य, लघु कहानियाँ, और दोहे (कपलट) शामिल हैं। इस अवधि के तमिल ग्रंथों में आल्वार और नयनमार के भक्ति गीत, संतों की जीवनी, और नंदिकलंबकम जैसी शाही जीवनी शामिल हैं। कन्नड़ कार्य, जो अक्सर जैन धर्म से जुड़े होते हैं, राष्ट्रकूट, होयसाल, और चालुक्य के संरक्षण में भी उत्पादित हुए। साहित्यिक स्रोत सीधे और अप्रत्यक्ष ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अनाम लेखपद्धति कानूनी दस्तावेजों के मॉडल प्रदान करती है, जबकि कृषि-पराशर कृषि के बारे में है। जैन लोककथाएँ और गणितीय ग्रंथ जैसे गणितसारसंग्रह और लीलावती व्यापार, कीमतों, वजन, माप, वेतन, और सिक्कों के बारे में अनौपचारिक जानकारी प्रदान करते हैं।

चीनी और अरबी खाते

- शुआनज़ांग (लगभग 600–64 सीई) और यिज़िंग (635–713 सीई), चीनी भिक्षु जिन्होंने भारत का दौरा किया, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। यिज़िंग के कार्य बौद्ध सिद्धांतों और 7वीं सदी में भारत यात्रा करने वाले चीनी भिक्षुओं की जीवनी का विवरण देते हैं। 9वीं से 10वीं सदी तक के अरबी खाते जैसे सुलेमान, अल-मसऊदी, अबू ज़ैद, अल-बिदूरी, और इब्न हौकल प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाद में अरबी लेखकों जैसे अल-बिरूनी, अल-इद्रीसी, मुहम्मद उफी, और इब्न बतूता ने भी भारत के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की।

दक्षिण का दूरवर्ती क्षेत्र

तमिलनाडु में विरागल

- कर्नाटक के दक्षिणी सीमा के निकट केंद्रित।

- प्रमुख रूप से 5वीं/6वीं से 12वीं सदी CE तक।

- प्रारंभिक लेखन तमिल भाषा और वट्टेलुट्टू लिपि में; बाद में तमिल भाषा और तमिल लिपि में।

- अधिकांश रिकॉर्डों में मवेशियों की लूट में मृत्यु की सूचना; कुछ में लड़ाइयों, डकैती और जंगली जानवरों के हमलों का उल्लेख है।

- हीरो पत्थर सरल होते हैं, जिनमें नायक के एकल राहत पैनल होते हैं, अक्सर गतिशील मुद्रा में हथियारों के साथ।

राजनीतिक इतिहास

- पल्लवों, पांड्य, चेरों और चोलों द्वारा प्रभुत्व।

- पल्लव: तोंडैमंदलम से जुड़े।

- प्रारंभिक शासक जैसे शिवस्कंदवर्मन (4वीं सदी CE)।

- सिंहविष्णु: 6वीं सदी के अंत में पल्लवों के उदय के लिए महत्वपूर्ण।

- कावेरी नदी तक भूमि का विजय।

- पांड्य और श्रीलंका के शासक के साथ संघर्ष।

- महेंद्रवर्मन I (590-630): कला का संरक्षक, कवि और संगीतकार।

- पश्चिमी चालुक्यों के साथ संघर्ष शुरू किया।

- नरसिंहवर्मन I महमल्ला (630-68): चालुक्यों पर विजय प्राप्त की।

- चालुक्य राज्य पर आक्रमण और बडामी का कब्जा।

- चोलों, चेरों और कालभ्रों पर विजय का दावा किया।

- वास्तुकला का संरक्षक; ममल्लापुरम का बंदरगाह और पांच रथ मंदिर बनाए।

पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष वर्षों तक जारी रहा, जिसमें बीच में शांति के काल भी थे। पल्लवों को दक्षिण में पांड्यों और उत्तर में राश्ट्रकूटों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 9वीं सदी के प्रारंभ में, राश्ट्रकूट गोविंद III ने पल्लव दंतिवर्मन के शासन के दौरान कांची पर आक्रमण किया। दंतिवर्मन के पुत्र, नंदिवर्मन III ने पांड्यों को सफलतापूर्वक पराजित किया। अंतिम उल्लेखनीय साम्राज्य पल्लव राजा अपराजिता थे, जिन्होंने पश्चिमी गंगों और चोलों जैसे सहयोगियों की मदद से श्रिपुरंबियम में पांड्यों को हराया। हालांकि, पल्लवों को अंततः 893 के आसपास चोल राजा आदित्य I द्वारा उखाड़ दिया गया, जिससे टोंडैमंदलम पर चोलों का नियंत्रण हो गया।

प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में पांड्य वंश के राजाओं का उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे प्रारंभिक मध्यकालीन पांड्यों से कैसे संबंधित हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन वंश की शुरुआत कडुंगोन (560-90) और उनके पुत्र मारवर्मन अवनिशुलमणि (590-620) से हुई, जिन्हें कालभ्र राज का अंत करने और पांड्य शक्ति को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पांड्यों ने पल्लवों और अन्य शक्तियों के साथ युद्ध किए, जिसमें राजा सिम्हविष्णु I (735-65) को पल्लव-बंजाना की उपाधि मिली। साम्राज्य ने राजा सिम्हविष्णु I और उनके उत्तराधिकारियों जाटिला परांतक नेडुंजादियन (756-815) और श्रीमारा श्रीवल्लभ (815-862) के अधीन विस्तार किया, लेकिन अंततः 10वीं सदी में पांड्य चोलों द्वारा पराजित हो गए।

केरल तट के साथ, चेरा पेरुमल अपनी प्रभाव बनाए रखने में सफल रहे, हालांकि पल्लव, पांड्य, चालुक्य और राश्ट्रकूट शासकों द्वारा सैन्य सफलताओं का दावा किया गया। हालाँकि, चेरा इतिहास के विवरण दुर्लभ हैं। ज्ञात अंतिम राजा, चेर्मन पेरुमल, किंवदंतियों से घिरे हुए हैं, जिनमें उनके धार्मिक संबद्धताओं के विभिन्न खातों का उल्लेख है। माना जाता है कि उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया, संभवतः अपने साम्राज्य को रिश्तेदारों या वसालों के बीच बांट दिया, जिनका शासन 9वीं सदी के प्रारंभ में समाप्त हुआ।

प्रारंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत से चोल राजाओं के बारे में जाना जाता है, लेकिन संगम काल के बाद उनका इतिहास और प्रारंभिक मध्यकालीन चोलों के साथ संबंध स्पष्ट नहीं हैं। तंजोर के प्रारंभिक मध्यकालीन चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की, जिन्होंने उरैयूर के आसपास अपनी सत्ता स्थापित की, मुथराईयार सरदारों से तंजोर को जीता, और कावेरी नदी के निचले भाग के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पल्लवों की अधीनता स्वीकार की।

आदित्य I और परांतक I के तहत चोल राज्य का विस्तार

आदित्य I (871-907) की उपलब्धियाँ और सैन्य अभियानों ने पांड्यों को श्रिपुरंबियम में पल्लवों के सहयोग से हराया, तंजोर क्षेत्र में क्षेत्र हासिल किया। 893 में अपने पल्लव अधीनता अपराजिता को उखाड़कर टोंडैमंदलम पर नियंत्रण प्राप्त किया। पांड्यों से कोंगुदेश (वर्तमान कोयंबटूर और सेलम जिले) को जीत लिया, संभवतः चेरों की मदद से। पश्चिमी गंगों की राजधानी तालाकड को ढूंढने का दावा किया। पल्लवों के साथ विवाहिक संबंध के माध्यम से संबंध मजबूत किए।

परांतक I (907-953) की विजय और चुनौतियाँ: मदुरै को पश्चिमी गंगों, कोडुम्बालूर के प्रमुखों, और केरल के शासक की मदद से जीता। मदुरै के नाशक (मदुरै का नाशक) और मदुरैकंड (मदुरै का विजेता) जैसे शीर्षकों पर कब्जा किया। पांड्यों और श्रीलंका के राजा के खिलाफ वेल्लुर की लड़ाई में जीत हासिल की, जिससे चोलों का पांड्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हुआ।

राश्ट्रकूटों के साथ मुठभेड़: 949 में टक्कोलम की लड़ाई में राश्ट्रकूटों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हार का सामना किया। राश्ट्रकूटों ने टोंडैमंदलम पर कब्जा कर लिया, कृष्ण III ने 'कच्ची (कांची) और तंजाई (तंजोर) का विजेता' का खिताब प्राप्त किया।

पुनर्प्राप्ति और विस्तार: चोल शक्ति धीरे-धीरे बाद के राजाओं के शासन के दौरान बहाल हुई, जैसे कि सुंदरा चोल परांतक II (957-973), जिन्होंने एक संयुक्त पांड्य-श्रीलंकाई सेना को हराया और द्वीप साम्राज्य पर आक्रमण किया। उत्तम चोल (973) के समय तक, अधिकांश टोंडैमंदलम को राश्ट्रकूटों से पुनः प्राप्त कर लिया गया था।

राजाराजा चोल

अरुमोलिवर्मन के शासन के तहत, जिन्होंने राजा राजाराजा का खिताब ग्रहण किया, चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुँच गया। राजाराजा के शासन (985-1014) से लेकर 13वीं सदी तक, चोल दक्षिण भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बने रहे। राजाराजा चोल ने सैन्य विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, पांड्यों, केरल और श्रीलंका के बीच गठबंधन को तोड़ दिया। उन्होंने एक सफल नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया जिसने श्रीलंका में अनुराधापुर को नष्ट कर दिया, वहाँ एक चोल प्रांत स्थापित किया। उनकी विजय पश्चिमी चालुक्यों और राश्ट्रकूटों तक फैली, और उनके शासन के अंत में, उन्होंने मालदीव पर विजय प्राप्त की।

राजेंद्र चोल

राजाराजा के पुत्र, राजेंद्र I ने महिंद्र V (श्रीलंका) और पांड्यों, केरल और पश्चिमी चालुक्यों के शासकों पर विजय के साथ विस्तार जारी रखा। उन्होंने गंगाइकोंडाचोलापुरम में एक नई राजधानी की स्थापना की और मलेशिया के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साम्राज्य श्री विजय में सफल नौसैनिक अभियान चलाया। इसके बाद के चोल राजाओं, जैसे कि कुलोत्तुंगा I (1070-1122), ने सैन्य शक्ति बनाए रखी और चीन और श्री विजय के साथ व्यापार में संलग्न रहे। चालुक्यों और होयसालों से चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कुलोत्तुंगा I का शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, और उन्हें शुल्क समाप्त करने के लिए शुंगम-तवीरत्ता का खिताब मिला। इसके बाद, चोल वंश ने इस अवधि के बाद एक गिरावट का अनुभव किया, जिसमें बाद के शासक जैसे विक्रम चोल, कुलोत्तुंगा II, राजाराजा II, और कुलोत्तुंगा III शामिल थे, जब तक कि यह 13वीं सदी में समाप्त नहीं हो गया।

चोल शिलालेख अक्सर राजा को को (राजा), पेरुमल, या पेरुमन अडिगल (महान एक) जैसे शीर्षकों से संदर्भित करते हैं और राजा-राजाधिराज और को-कोनमाई-कोंडन (राजाओं के राजा) जैसे भव्य शीर्षकों से। शिलालेखों में राजा को एक सुंदर, महान योद्धा, वर्णाश्रम धर्म का रक्षक, और ब्राह्मणों के प्रति उदार दाता, और कलाओं का संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। राजाओं की अक्सर देवताओं के साथ तुलना की जाती थी, और राजाराजा को उदाहरण के लिए, उलकलांडा पेरुमल के रूप में संदर्भित किया गया है, जो उसकी भूमि सर्वेक्षण के लिए राजस्व और भगवान विष्णु के तीन कदमों के साथ ब्रह्मांड को मापने की पौराणिक कथा को भी इंगित कर सकता है।

उत्पत्ति मिथक और प्रारंभिक मध्यकालीन राजवंशों के वंश

दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन राजवंशों ने अपने लिए नए उत्पत्ति मिथक बनाए। ये मिथक महाकाव्य और पुराणिक परंपराओं पर आधारित थे, विशेष रूप से सूर्यवंश (सौर वंश) और चंद्रवंश (चाँद वंश)।

- कुछ उत्पत्ति मिथक ने दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश का संयोजन किया, जिसे ब्रह्मा-क्षत्रिय वंश के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्षत्रिय वंश पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- क्षत्रिय स्थिति के दावे शाही शीर्षकों और नाम उपसर्गों में परिलक्षित हुए, जैसे कि राजाराजा का शीर्षक क्षत्रिय-शिखामणि और ‘वर्मन’ में समाप्त होने वाले नाम, जो कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में क्षत्रिय के लिए निर्धारित थे।

- पांड्य चंद्रवंश से जुड़े थे, जबकि चोल सूर्यवंश से वंश का दावा करते थे।

- पल्लवों ने अपने ब्राह्मण स्थिति का दावा किया, भारद्वाज गोत्र से अपनी वंशावली का पता लगाया और भगवान ब्रह्मा तक पहुँचाया, जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची दी गई, जैसे अंगिरस, बृहस्पति, शम्यू, भारद्वाज, द्रोण, अश्वत्थामा, और उपनामित पल्लव।

तंजावुर मंदिर में धार्मिक और राजनीतिक महत्व

शिव त्रिपुरंतक के रूप में

तंजावुर, या तंजाई, सम्राट चोलों का राजनीतिक और समारोहिक केंद्र था। उर्वर कावेरी डेल्टा के दक्षिण-पश्चिमी सिरे पर स्थित, तंजावुर ने एक समृद्ध कृषि संसाधन आधार से लाभ उठाया।

- बृहदीश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित है और राजाराजा के शासन के दौरान बनाया गया था, तंजावुर का भौतिक और प्रतीकात्मक केंद्र था। इस साम्राज्य मंदिर का निकटता से शासक वंश से संबंध था, इसकी वैकल्पिक नाम, राजराजेश्वर मंदिर से स्पष्ट है।

- मंदिर की मूर्तियाँ और चित्रण ने शासक वंश के साथ इसके संबंध को दर्शाया।

- बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर शिव के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है, जिसमें नटराज, हरिहर, लिंगोद्भव, अर्धनारीश्वर, और भैरव, साथ ही अन्य देवताओं जैसे गजा-लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, विष्णु, और गणेश शामिल हैं।

- विशेष रूप से, शिव का त्रिपुरंतक रूप प्रमुख है, जो पौराणिक कथा को दर्शाता है जिसमें शिव ने एक ही तीर से राक्षसों के तीन शहरों का विनाश किया। यह रूप चोल काल के दौरान प्रमुख हुआ, मंदिर के भीतर अनेक niches, नक्काशी पैनल, और भित्ति चित्रों में देखा गया।

- एक कांस्य छवि, जो संभवतः मंदिर से है, शिव त्रिपुरंतक का चित्रण करती है, जिसमें भगवान धनुर्धारी की मुद्रा में है, हालाँकि धनुष और तीर का चित्रण नहीं किया गया है।

तंजावुर मंदिर में चित्रणात्मक कार्यक्रम

- R. चंपकलक्ष्मी ने तंजावुर मंदिर में शिव के त्रिपुरंतक रूप के महत्व को व्यापक चित्रणात्मक योजना के हिस्से के रूप में उजागर किया।

- मंदिर ने राजाराजा की शक्ति का प्रतीकात्मक रूप दिया, और त्रिपुरंतक रूप संभवतः राजकुमार के महान विजेता की छवि के साथ विशेष राजनीतिक महत्व रखता था।

दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रभाव और भूमि उपाधियाँ

- दक्षिण भारतीय राजाओं ने अपने राजनीतिक अधिकार को प्राचीन महाकाव्य और पुराणिक परंपराओं के साथ जोड़कर वैधता प्रदान की।

- महत्वपूर्ण बलिदानों के प्रदर्शन के माध्यम से भी राजाओं ने अपनी अधिकारिता को वैधता दी, जैसे अश्वमेधा (घोड़े का बलिदान) और राजसूय (साम्राज्य का अभिषेक)।

- इस अवधि के शिलालेखों में विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है जैसे हिरण्यगर्भ (स्वर्ण गर्भ) और तुलापुरुष (सोने के खिलाफ एक व्यक्ति का वजन करना)।

- ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी जो शाही शक्ति की वैधता से जुड़ी थी।

- मंदिरों को विभिन्न प्रकार के उपहार देना शाही अधिकार को वैधता देने से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि थी।

उत्तर भारत: पुष्यभूतियों और हर्षवर्धन के स्रोत जानकारी

- पुष्यभूति वंश के बारे में मुख्य जानकारी के स्रोत हैं हर्षचरित, जो बनभट्ट द्वारा लिखी गई जीवनी है, और चीनी तीर्थयात्री श्वानजांग का विवरण।

- पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति सथानिष्वर के आसपास थी, जो अब पंजाब के अम्बाला जिले में है।

- वंश के पहले तीन राजाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है।

- चौथे राजा, प्रभाकरवर्धन, एक महान जनरल थे जिन्होंने कई सैन्य विजय प्राप्त की।

- उन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह कanyakubja (कानौज) के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से करके एक महत्वपूर्ण गठबंधन बनाया।

- राज्यवर्धन के संघर्ष: प्रभाकरवर्धन के बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन का शासन शुरू हुआ, जो लगभग 605 CE में हुआ।

- राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, उनके भाई हर्षवर्धन ने राजा बने।

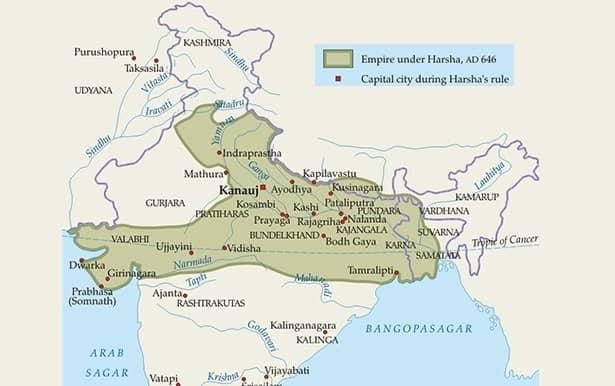

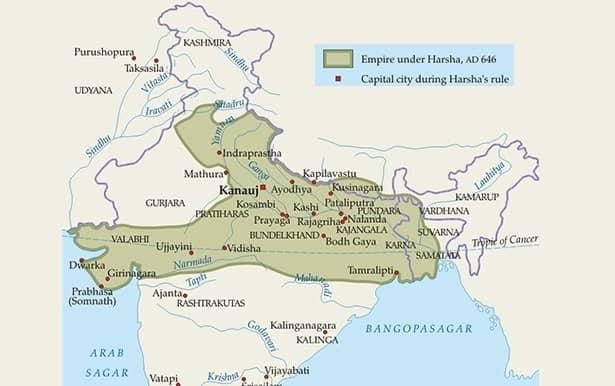

- हर्ष का शासन: हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष भी कहा जाता है, ने ओडिशा, सिंध, वलभी और कश्मीर के शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

- उनका साम्राज्य सथानिष्वर, कानौज, अहिच्छत्र, श्रावस्ती और प्रयाग जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ था।

- नर्मदा नदी ने उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का गठन किया, जबकि उन्होंने

अनंगपुर बांध

सूरज कुंड जलाशय

- चाहमानों की कई शाखाओं में से सबसे पुरानी ने लता पर 8वीं सदी के मध्य तक शासन किया।

- दक्षिणी मारवाड़ में नड्डूला में लक्ष्मण द्वारा स्थापित एक अन्य शाखा थी।

- वासुदेव द्वारा स्थापित एक तीसरी शाखा ने 7वीं सदी के प्रारंभ में शकंभरी-प्रदेश में अपनी राजधानी शकंभरी में स्थापित की, जिसे जयपुर के पास सांभर के रूप में पहचाना गया।

- शकंभरी के चाहमान मूलतः प्रतिहारों के अधीन थे, जिनसे उनके वैवाहिक संबंध भी थे।

- राजा सिम्हराजा के शासन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की।

चाहमान राजा पृथ्वीराज II का बिलोन सिक्का

- टोंक का साम्राज्य चाहमानों के साम्राज्य के पास था।

- टोंक ने अपनी राजधानी धिल्लिका (दिल्ली) से हरियाणा देश पर शासन किया, प्रारंभ में प्रतिहारों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया।

- 10वीं सदी में, वे शकंभरी के चाहमानों के साथ संघर्ष में शामिल हुए।

- उन्होंने 12वीं सदी के मध्य तक शासन किया, जब उन्हें चाहमान राजा विग्रहराज IV द्वारा उखाड़ फेंका गया।

- पृथ्वीराज III, जिसे राय पीठोरा के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज के भतीजे में से एक थे।

- कवियों की कहानियों में, जैसे कि जीवनी महाकाव्य 'पृथ्वीराज रासो', उनके कई युद्धों का वर्णन किया गया है।

- इनमें तुर्की आक्रमणकारी मुहम्मद गोरी पर उनकी विजय, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में, और 1192 में उसी स्थान पर उसी प्रतिकूलता से उनकी बाद की हार शामिल हैं।

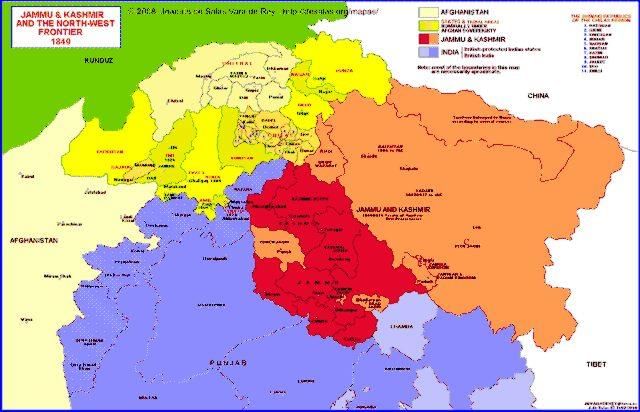

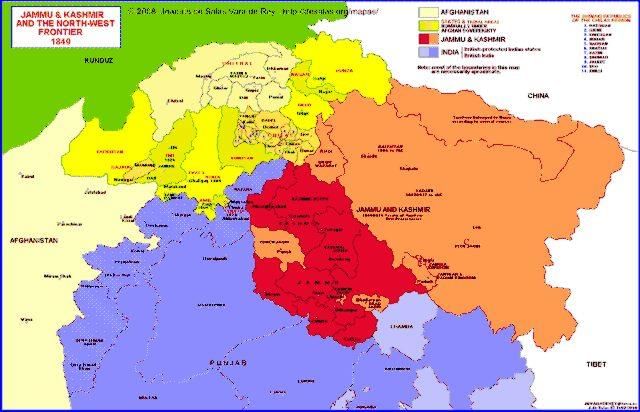

कश्मीर और उत्तर-पश्चिम

कारकोटा वंश (8वीं सदी ईस्वी):

- ललितादित्य जैसे शासकों द्वारा स्थापित।

- राजा वज्रदित्य ने अपने शासन के दौरान अरब हमलों का सामना किया।

- जयपिदा, एक शक्तिशाली राजा, ने पूर्वी देशों के खिलाफ तीन साल का अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने गौड़ा के पांच मुखियाओं और कन्याकुंज का शासक को हराया।

उत्पल वंश:

- 855-56 ईस्वी में कारकोटा वंश के अंत के बाद अवंतिवर्मन द्वारा स्थापित।

- अवंतिवर्मन ने महापद्म (वुलर) झील के बाढ़ के पानी से फसलों की रक्षा के लिए उपाय किए।

- एक अन्य शासक शंकरवर्मन ने पंजाब और गुजरात में सैन्य अभियान चलाए।

- उत्पल वंश के अंतिम वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार सत्ता का परिवर्तन देखा गया।

- उत्तराधिकारियों में यशस्कर और पर्वगुप्त जैसे राजा शामिल थे।

सैन्य और ज़मींदारों की राजनीतिक भूमिका:

- प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर पर तंत्रियों (पैदल सैनिकों) और एकांगों (रॉयल बॉडीगार्ड) जैसे सैनिकों के समूहों का प्रभाव था।

- दामरास के रूप में जाने जाने वाले ज़मींदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- कश्मीर में शक्तिशाली रानियों की परंपरा थी, जिनमें दिद्दा सबसे उल्लेखनीय थीं, जिन्होंने 10वीं सदी के अंत में राजनीति में वर्चस्व स्थापित किया।

तुर्की शाहिया वंश:

- काबुल घाटी और गांधार क्षेत्र में आधारित।

- 9वीं सदी के अंत में, कल्लार, एक ब्राह्मण मंत्री, ने शाहिया राजा को उखाड़ फेंका और शाहिया वंश की स्थापना की।

- कल्लार, जिसे राजतरंगिणी के राजा ललिया के रूप में पहचाना गया, ने काबुल घाटी पर नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष किया।

- 870 ईस्वी में अरब सरारिद याकूब इब्न लेइथ द्वारा पराजित होने के बाद, कल्लार ने राजधानी उडभंडा (आधुनिक रावलपिंडी जिले का अंड गांव) में स्थानांतरित की।

शाहिया वंश का पतन:

- शाहिया वंश अंततः घज़नवी आक्रमणों के कारण ढह गया।

दिद्दा:

दिद्दा 12वीं सदी के कश्मीर में एक शक्तिशाली रानी थीं, जिन्हें उनके लंबे और घटनापूर्ण शासन के लिए जाना जाता है। वह राजतरंगिणी, काल्हण द्वारा लिखित एक प्राचीन ग्रंथ में उल्लिखित तीन महिला शासकों में से एक थीं। दिद्दा ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, जिसमें अपने पुत्र के लिए रीजेंट के रूप में और स्वतंत्र रूप से रानी के रूप में शासन करना शामिल था। काल्हण उनके सत्ता में आने का वर्णन करते हैं, जिसमें एक वफादार मंत्री, नरवहन की मदद शामिल थी, और कैसे उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण कम आंका जाने के बावजूद अपने शत्रुओं को पराजित किया।

डिड्डा का सत्ता में उदय: डिड्डा, जिन्हें सम्मानपूर्वक 'डिड्डा' के नाम से जाना जाता है, का कश्मीर में लगभग 50 वर्षों का महत्वपूर्ण और लंबा राजनीतिक करियर रहा। उनकी यात्रा में राजा क्षेमगुप्त की पत्नी होना, अपने छोटे बेटे अभिमन्यु के लिए रीजेंट के रूप में कार्य करना, और अंततः 980-81 ईस्वी में रानी बनने के बाद स्वतंत्र रूप से कश्मीर पर शासन करना शामिल है।

- समर्थन और रणनीति: 'राजतरंगिणी' के लेखक कल्हण ने बताया कि डिड्डा को एक वफादार मंत्री, नरवहना, का समर्थन प्राप्त था, जिसने उनके शासन की स्थापना में मदद की। डिड्डा को प्रारंभ में उनके शारीरिक सीमाओं के कारण कम आंका गया, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों को हराकर और नियंत्रण प्राप्त करके अपनी शक्ति साबित की।

- निर्दयता से चढ़ाई: रानी बनने से पहले, डिड्डा ने अपने बेटे और तीन पोतों को समाप्त करके निर्दयता से महत्वाकांक्षा प्रदर्शित की। उनके पास तुंगा नामक एक कुरियर और चरवाहे के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध था, जो उनके विश्वसनीय सहयोगी बन गए।

- विरासत और योगदान: डिड्डा को कई शहरों और मंदिरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिनमें डिड्डापुर और कंकनापुर शामिल हैं, और उन्होंने विभिन्न देवताओं के लिए कई मंदिरों की मरम्मत की। उनके शासन को कश्मीर में बुनियादी ढाँचे और धार्मिक स्थलों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है।

- कल्हण की आलोचना: डिड्डा की उपलब्धियों का विवरण देते हुए, कल्हण ने उनके चरित्र की आलोचना की, उन्हें नैतिक रूप से कमजोर और आसानी से प्रभावित होने वाला बताया। उन्होंने उनके कार्यों को महिलाओं की कमजोरियों के रूप में देखा, यह सुझाव देते हुए कि नoble परिवारों की महिलाएं भी अक्सर नीचे की ओर जाती हैं, जैसे नदियाँ।

- अन्य शासकों के साथ तुलना: इतिहासकार देविका रंगाचारी जैसी ने डिड्डा की तुलना अन्य क्षेत्रों की महिला शासकों, जैसे आंध्र की रुद्रमादेवी से की। डिड्डा की अपने शासक परिवार से उत्तराधिकार को अपनी मातृवंश में मोड़ने की क्षमता एक उल्लेखनीय अंतर था, जो उनके शासन की स्थापना में उनकी अप्रत्याशित शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है।

तुर्की आक्रमण

शाही भूमि अनुदान

शाही भूमि अनुदान प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इस अवधि के बारे में बहसों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच, राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए अनुदानों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह घटना सामान्य पैटर्न और क्षेत्रीय विशिष्टताओं दोनों को प्रकट करती है।

दानात्मक शिलालेख

ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को संदर्भित करता है, का एक राजनीतिक आयाम था। ये बस्तियाँ शाही आदेश द्वारा स्थापित की गई थीं, और ब्राह्मणा प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों की घोषणा और पुष्टि राजकीय फरमान द्वारा की गई थी।

- फ्यूडालिज़्म परिकल्पना ब्रह्मदेय को राजनीतिक विखंडन का कारण और लक्षण दोनों के रूप में व्याख्यायित करती है। हालांकि, इस व्याख्या को विभिन्न कारणों से स्वीकार करना कठिन है।

- उदाहरण के लिए, यह प्रश्न उठता है कि राजा अपनी शक्ति को स्वेच्छा से क्यों कमजोर करेंगे और क्या यह अवधि वास्तव में राजनीतिक विखंडन से चिह्नित थी।

- वास्तव में, प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि राज्य की राजनीति के असाधारण प्रसार की विशेषता थी, जो क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय स्तरों पर थी।

- भूमि अनुदान संघटनात्मक और वैधता देने वाली नीतियाँ थीं जो राजाओं द्वारा अपनाई गई थीं।

नवोदित राज्यों के लिए, ब्राह्मणों को प्रायोजित करना, जो एक सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त समूह थे, राजस्व या नियंत्रण की महत्वपूर्ण हानि का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वास्तव में, भूमि देने वाले राजा शायद शुरू में उस भूमि से राजस्व प्राप्त करने में असमर्थ थे।

बड़े, स्थापित राज्यों के लिए, कुछ भूमि अनुदान देने से राज्य के संसाधनों में महत्वपूर्ण कमी नहीं आई। अधिकांश अनुदान, ब्राह्मणों और धार्मिक प्रतिष्ठानों को, अक्सर शक्तिशाली वंशों और राजाओं द्वारा दिए गए थे। शाही भूमि अनुदानों में वृद्धि यह दर्शाती है कि राजाओं द्वारा उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण के उच्च स्तर की तुलना में पहले के काल की तुलना में अधिक था।

राजकीय अदालतों का ब्राह्मणीकरण

प्रारंभिक मध्यकालीन वंशों के शिलालेख, दिल्ली सुलतान के अलावा, उपमहाद्वीप के राजकीय अदालतों के ब्राह्मणीकरण का प्रमाण देते हैं। ब्राह्मणों ने राजकीय वंशावली तैयार करके और प्रतिष्ठित बलिदानों और अनुष्ठानों का प्रदर्शन करके राजनीतिक शक्ति के वैधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उद्गम मिथक और राजत्व

केरल के बाद के साहित्यिक स्रोतों में संचित उद्गम मिथक राजाओं, ब्राह्मणों और मंदिरों के बीच निकट संबंध को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, ये मिथक ब्राह्मणों और मंदिरों को राजत्व की उत्पत्ति के अपने स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।

ब्राह्मणों की राजनीतिक भूमिका

चेरा काल के दौरान ब्राह्मणों की सीधी राजनीतिक भूमिका महोदयपुर में नाल ताली (राजा की परिषद) में उनकी शामिलता में स्पष्ट है, जहाँ प्रमुख ब्राह्मण बस्तियों के ब्राह्मणों ने भाग लिया।

ब्राह्मण लाभार्थी

प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान, ब्राह्मणों द्वारा भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जबकि पहले के सदियों में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया था, यह इस समय अधिक सामान्य और व्यापक हो गया।

- हालांकि, समय के साथ, ये जटिलताएँ शिलालेखों में कम स्पष्ट होती गईं।

- फिर भी, कुछ संकेत हैं कि अन्य व्यक्तियों ने अनुदानों को प्रभावित किया हो सकता है जो केवल राजाओं द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं।

- उदाहरण के लिए, कलकत्ता के 13वीं सदी के एक शिलालेख में दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण, हलायुध ने राजा से भूमि प्राप्त की, लेकिन कुछ भूखंडों को हलायुध ने खुद खरीदा था।

- उड़ीसा में, कुछ अनुदान, भौमा-कारा और गंगा वंशों से, फ्यूडटरी या उनके परिवार के सदस्यों को अनुदान मांगने वालों के रूप में उल्लेख करते हैं।

अनुदान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों के शिलालेख उनकी वंशावली, गोत्र, प्रवरा, चरण, शाखा और जन्म स्थान का विवरण प्रदान करते हैं। गोत्र ब्राह्मणों की बहिर्विवाही कबीले की प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसे गाणों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक में अपने प्रवरा के साथ जो अनुमानित पूर्वज ऋषियों के नामों का समूह है।

आवागमन के पैटर्न

ब्राह्मणों के प्रारंभिक पलायन, संभवतः 800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए, अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं हैं और पौराणिक कथाओं से घिरे हुए हैं।

- पूर्व की ओर आंदोलन: यह प्रारंभिक ब्राह्मणिक साहित्य में पूर्वी क्षेत्रों की धीरे-धीरे स्वीकृति में परिलक्षित होता है।

- दक्षिण की ओर आंदोलन: अगस्त्य और परशुराम जैसे व्यक्तियों से जुड़े प्रारंभिक किंवदंतियाँ दक्षिण की ओर पलायन का संकेत देती हैं।

- 16वीं सदी के केरलोल्पत्ति: यह दस्तावेज केरल में 32 मूल ब्राह्मण बस्तियों की परंपरा को दर्शाता है।

- कुलाजी ग्रंथों: ये बाद के मध्यकालीन ग्रंथ कुलिन ब्राह्मणों की वंशावली को कanyakubja के पांच ब्राह्मणों से जोड़ते हैं।

5वीं सदी के बाद से, भूमि अनुदान के शिलालेख मध्य-देश के ब्राह्मण आप्रवासियों के पलायन का दस्तावेज करते हैं।

- 8वीं सदी के बाद ब्राह्मण पलायन की प्रक्रिया तीव्र हुई, जिसके परिणामस्वरूप समूहों का व्यापक विभाजन हुआ।

- पंच-गौड़: इस समूह में सरस्वत, गौड़, कanyakubja, मैथिली, और उत्कल ब्राह्मण शामिल थे।

- पंच-द्रविड: इस श्रेणी में गुर्जर, महाराष्ट्रीय, कर्नाटिका, ट्रेलिंग और द्रविड शामिल थे।

ब्राह्मणों के पलायन के कारण

ब्राह्मण, जो पारंपरिक रूप से बलिदानों का आयोजन करने के लिए जाने जाते थे, विभिन्न कारणों से पलायन करने लगे।

- राजनीतिक अस्थिरता और भूमि दबाव जैसे कारणों को सुझाया गया था, लेकिन ये पलायनों को पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं थे।

- इसके बजाय, पलायन संभवतः विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों में बेहतर आजीविका की खोज से प्रेरित थे।

पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर पहले के पलायन संभवतः उत्तर भारत में धार्मिक बलिदान प्रथाओं के पतन से जुड़े हो सकते हैं।

प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में पलायन नए राज्यों के उदय के साथ मेल खाता है।

- इन उभरते राजनीतिक अभिजात वर्ग ने वैधता और प्रशासनिक समर्थन की आवश्यकता की।

प्रमुख धार्मिक प्रथाएँ अब धार्मिक भक्ति की ओर बढ़ गई थीं, जो वेदों या श्रौत अनुष्ठानों से कम जुड़ी हुई थीं।

- हालांकि, ब्राह्मण अभी भी शिलालेखों में वेदिक विद्वानों के रूप में दिखाई देते हैं।

कुछ शिलालेखों में असामान्य गैर-संस्कृतिक नाम वाले ब्राह्मणों का उल्लेख किया जाता है।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|