कर्नाटिक युद्ध (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) - 1 | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

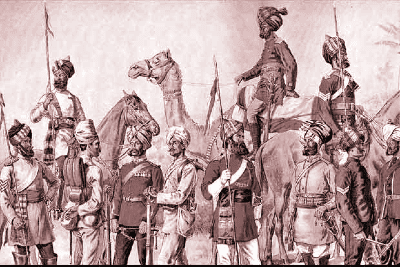

कर्णाटिक युद्धों का परिचय

- कर्णाटिक युद्ध 18वीं सदी के मध्य में भारत के तटीय कर्णाटिक क्षेत्र में हुए सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी, जो हैदराबाद राज्य का एक आश्रित था।

पहला कर्णाटिक युद्ध (1746-1748)

- पहला कर्णाटिक युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच एक संघर्ष था, जो दोनों भारत में अपनी प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।

- यह युद्ध यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे संघर्ष से प्रभावित था, जिसे ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध कहा जाता है।

- मुख्य घटनाओं में कर्णाटिक क्षेत्र में घेराबंदी और naval लड़ाइयाँ शामिल थीं।

- हालांकि ब्रिटिशों को कुछ लाभ प्राप्त हुए, युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त हुआ।

दूसरा कर्णाटिक युद्ध (1749-1754)

- दूसरा कर्णाटिक युद्ध स्थानीय शक्ति संघर्षों और विभिन्न भारतीय शासकों की भागीदारी से चिह्नित था।

- मुख्य पात्रों में ब्रिटिश समर्थित मुहम्मद अली और फ्रांसीसी समर्थित चांदा साहिब शामिल थे।

- संघर्ष में महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और बदलते गठबंधन देखे गए।

- युद्ध 1754 में पोंडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया।

तीसरा कर्णाटिक युद्ध (1758-1763)

- तीसरा कर्णाटिक युद्ध बड़े वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था, जिसे सात वर्षों का युद्ध कहा जाता है।

- ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत और उसकी व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए लड़े।

- मुख्य लड़ाइयों में वंडीवाश की लड़ाई शामिल थी, जहां ब्रिटिशों ने निर्णायक जीत हासिल की।

- युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने कर्णाटिक और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया।

ब्रिटिश-फ्रांसीसी संघर्ष के पूर्व स्थिति

15वीं सदी के बाद से, जब यूरोपियन पहली बार भारत पहुंचे, प्रतिकूल गुटों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हालांकि, एंग्लो-फ्रेंच संघर्षों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अन्य समकालीन संघर्षों की तुलना में। इन संघर्षों की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, साथ ही यूरोप में उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में निहित है।

17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में, भारत में फ्रेंच उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि ब्रिटिश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए। नतीजतन, दोनों कंपनियों ने तटस्थता की घोषणा की और व्यापार जारी रखा। हालांकि, 18वीं सदी की शुरुआत तक, भारत में दोनों देशों के लिए दांव काफी बढ़ गए थे।

- व्यापार का विस्तार: 1720 से 1740 के बीच, फ्रेंच कंपनी का व्यापार भारत में दस गुना बढ़ गया, जो स्थापित ब्रिटिश कंपनी के आधे मूल्य के करीब पहुँच गया। ब्रिटिश व्यापार में गहराई से शामिल थे, नीले रंग के, सल्फर, कपास, रेशम, मसालों का व्यापार कर रहे थे, और चीन के साथ व्यापार को बढ़ा रहे थे। यह व्यापार उस समय ब्रिटेन की सार्वजनिक राजस्व का दस प्रतिशत से अधिक का हिसाब रखता था।

- यूरोपीय संघर्ष: हस्तक्षेप का उत्प्रेरक 1740 में प्रुशिया के फ्रेडरिक द ग्रेट द्वारा साइलिसिया पर कब्जा करने के साथ आया, जिसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध (1740-48) हुआ जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस विपरीत पक्षों पर थे। ये यूरोप की उत्पत्ति के युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।

- उपनिवेशीय शक्तियाँ: 1740 में, भारत में इंग्लिश और फ्रेंच संघर्ष से पहले, ये दो देश पूर्व में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली कुछ यूरोपीय शक्तियों में से थे। पुर्तगाली, जो कभी प्रमुख थे, आंतरिक कलह और गलत प्रबंधन के कारण अपनी एकाधिकार खो चुके थे।

- डच गिरावट: पुर्तगालियों के बाद डच भी अपने द्वारा लिए गए एकाधिकार के दुरुपयोग के कारण गिरावट के शिकार हुए।

- ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता: इस समय, इंग्लिश ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नियंत्रित किया, जबकि बाद में उभरे फ्रेंच ने एक मजबूत चुनौती पेश की, हालांकि वे ब्रिटिश व्यापारिक सफलता के बराबर नहीं थे।

- सह-अस्तित्व: इस बिंदु तक, इंग्लिश और फ्रेंच भारत में सत्तर वर्षों से अधिक समय तक गंभीर संघर्ष के बिना सह-अस्तित्व में थे, हालांकि इस अवधि के अधिकांश समय इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में थे। दोनों देशों के बसने वालों ने स्थानीय शासकों और निवासियों के प्रति स्वतंत्र नीतियाँ अपनाई, जिससे भारत में इंग्लिश और फ्रेंच शक्ति और नीति की प्रकृति में स्पष्ट भिन्नताएँ पैदा हुईं।

- भविष्य के संघर्षों पर प्रभाव: इंग्लिश और फ्रेंच के बीच नीतियों और दृष्टिकोणों में भिन्नता ने भारत में इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष की नींव रखी।

भारत की राजनीतिक स्थिति

महाराष्ट्र और मुगल साम्राज्य:

- महाराष्ट्र, जो साधारण शुरुआत से शुरू हुआ था, शक्तिशाली बन गया था और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के संघर्ष के समय भारत में अन्य किसी भी शक्ति की तुलना में अधिक डरा हुआ था।

- उन्होंने पहले दिल्ली के मुगल सम्राट को शर्तें बताई थीं और एक समय में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

- बाहरी हमले, जैसे कि 1739 में नादिर शाह का फारसी आक्रमण, ने केंद्रीय मुगल शक्ति को कमजोर किया और इसके अधीनस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण को कम कर दिया।

- विशाल मुगल साम्राज्य को प्रधान उपविभागों में बांटा गया था, जिन्हें "सुबाह" कहा जाता था, प्रत्येक का शासन एक "सुबाहदार" द्वारा किया जाता था।

- ये सुबाह मुगल सम्राट के अधीन लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे।

- जैसे-जैसे सुबाहदार और अधीनस्थ शक्तियाँ मजबूत हुईं, उन्होंने सम्राट के अधिकार को अस्वीकार करना शुरू कर दिया।

- इसी तरह, नवाब और राजा जब मौका मिला, तो अपने सुबाहदारों से अलग हो जाते थे।

- ब्रिटिश-फ्रेंच संघर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अधीनस्थ शक्तियों में से एक कर्नाटिक के नवाब थे, जहाँ अधिकांश संघर्ष हुआ।

- यह नवाब लगभग स्वतंत्र था, और यह पद विरासती हो गया था, हालाँकि यह सिद्धांत रूप में डेक्कन के सुबाहदारों के अधीन था।

- भारतीय इतिहास के इस समय में, शक्ति ने अधिकार का निर्धारण किया।

- विभिन्न अधीनस्थ शक्तियाँ विभाजित थीं और अक्सर एक-दूसरे का विरोध करती थीं, जबकि सर्वोच्च अधिकार के खिलाफ विद्रोह करने में एक साझा सहमति थी।

- इन शक्तियों के बीच कोई सामान्य राष्ट्रीयता या धर्म की भावना नहीं थी।

- यह टुकड़ों में बंटी हुई स्थिति यूरोपियों को भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम बनाती थी।

भारत में प्रारंभिक फ्रांसीसी और ब्रिटिश बस्तियों की प्रकृति

- फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों का भारत में अपने प्रारंभिक बसाव के दौरान राजनीतिक शक्ति नहीं थी।

- उनकी भूमि फ्रांसीसी या अंग्रेज़ राजाओं की संपत्ति नहीं थी, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी।

- उनकी फैक्ट्रियों के लिए भूमि मूल निवासियों की शक्ति के अधीन एक किरायेदार के रूप में रखी गई थी, जो वार्षिक किराया चुकाते थे, या उपहार या खरीद द्वारा स्वामित्व में ली गई थी।

- ये बस्तियाँ उन क्षेत्रों के स्थानीय राजाओं के अधीन थीं जहाँ ये स्थित थीं।

- स्थानीय शक्तियाँ यूरोपीय व्यापार को सहन करती थीं क्योंकि यह स्थानीय धन में वृद्धि करता था।

- स्थानीय लोगों में यूरोपीयों के प्रति स्वाभाविक अप्रियता थी।

- यूरोपीय या तो इसे स्वीकार कर सकते थे या स्थानीय प्रथाओं का सम्मान कर के संबंधों को सुधारने का प्रयास कर सकते थे।

- अंग्रेज़ आमतौर पर स्थानीय राजाओं से दूरी बनाए रखते थे, जबकि फ्रांसीसी स्थानीय शासकों के साथ दोस्ती करते थे, जैसे कि पॉन्डिचेरी में।

- ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 से लेकर फ्रांसीसी युद्ध तक, अंग्रेज़ व्यापार और एकाधिकार बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते थे।

- वे अक्सर पुर्तगालियों और डचों के साथ संघर्ष करते थे लेकिन आमतौर पर भारत में गैर-सैन्य और भूमि युद्धों से बचने की सलाह का पालन करते थे।

- अंग्रेज़ शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते थे और स्थानीय संघर्षों में पक्ष लेने से बचते थे, हालांकि उन्हें बहुत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

- हालांकि, उन्होंने यह दिखाया कि वे अपनी रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि 1664 में जब उन्होंने मराठा नेता सिवाजी के खिलाफ रक्षा में मदद की।

- 1680 के दशक के अंत में, अंग्रेज़ स्थानीय शक्तियों के प्रति अधिक आक्रामक हो गए, विशेषकर बंगाल में, लेकिन उनका अभियान विफल रहा।

- मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने उन्हें भारत से निकाल दिया, और केवल विनम्र समर्पण के बाद उनकी वापसी की अनुमति दी।

- इसने अंग्रेज़ों को भारत में अपनी स्थिति की नाज़ुकता और मद्रास जैसे ठिकाने की आवश्यकता सिखाई।

- फ्रांसीसी, जिन्होंने 1674 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, ने बिजापुर के सुलतान से पॉन्डिचेरी के लिए भूमि खरीदी।

- पॉन्डिचेरी को सिवाजी से खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन ने इसे बचाया, जिससे फ्रांसीसी को बिजापुर के शासक का सम्मान मिला।

- अंततः, बिजापुर मुग़ल साम्राज्य में समाहित हो गया, और इसकी भूमि कर्नाटक के नवाब द्वारा शासित की गई।

भारत में फ्रांसीसी और नवाबी सहयोगी

- सदात अल्ला खान

- दौस्त अली खान, सदात के भतीजे और उत्तराधिकारी, और चंदा साहिब, सदात के दामाद, ने फ्रांसीसियों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया, जिसका भविष्य के संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

- चंदा साहिब फ्रांसीसियों के एक बड़े प्रशंसक थे, जिन्होंने उनकी सकारात्मक विशेषताओं और भारत में उनकी शक्ति की महत्वाकांक्षाओं को पहचाना।

- फ्रांसीसियों ने डुप्लेइक्स के समय तक स्थानियों के साथ गठबंधन की एक गैर-आक्रामक नीति अपनाई, मार्टिन, लेनोइर, ड्यूमा जैसे व्यक्तियों के माध्यम से बिना संघर्ष के अपनी शक्ति का विस्तार किया।

- एम. बेनोइट ड्यूमा, जो गवर्नर-जनरल थे, ने दौस्त अली और उनके परिवार के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखी, दिल्ली के सम्राट से पॉंडिचेरी में मुद्रा बनाने की अनुमति प्राप्त की, जो फ्रांसीसी वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण थी।

- 1738 में तंजोर के लिए संघर्ष के दौरान, ड्यूमा ने साहुजी को पैसे और हथियारों से समर्थन दिया, लेकिन साहुजी ने फ्रांसीसियों के प्रति अपना वादा पूरा नहीं किया।

- चंदा साहिब, जो उस समय त्रिचिनोपोली के राजा थे, ने 1739 में बिना संघर्ष किए साहुजी से कारिकल सुरक्षित करने में फ्रांसीसियों की मदद की, जो फ्रांसीसी कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है।

- साहुजी के निष्कासन के बाद, उनके भाई प्रताब सिंह ने भी फ्रांसीसी पक्ष का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, अपने क्षेत्र का विस्तार किया और नए शहरों की किलेबंदी की सलाह दी।

- इस अवधि के फ्रांसीसी गवर्नरों ने एक कूटनीतिक रणनीति अपनाई, संघर्ष से बचते हुए और अवसरों का धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया।

- फ्रांसीसी, अंग्रेजों की तरह, पहले हमले का सामना मराठों से करते हैं, जिन्होंने पहले नवाब और उनके बेटे की हत्या की थी।

- सफदर अली और चंदा साहिब, शरण की तलाश में, पॉंडिचेरी की ओर मुड़े, जहाँ ड्यूमा ने मराठों के खिलाफ सफलतापूर्वक रक्षा की, जिससे फ्रांसीसी प्रतिष्ठा बढ़ी।

- यह रक्षा फ्रांसीसियों को भारत में एक मान्यता प्राप्त शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जिससे उन्हें स्थानीय शक्तियों से मूल्यवान उपहार प्राप्त हुए और दिल्ली के सम्राट ने पॉंडिचेरी के गवर्नर को उच्च सम्मान प्रदान किया।

- ड्यूमा ने इस्तीफा दिया, अपने उत्तराधिकारी जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेइक्स के लिए एक विरासत छोड़ते हुए, जो महत्वाकांक्षी और स्थानीय मामलों के बारे में जानकार थे।

- ड्यूमा ने एक सतर्क नीति को महत्व दिया, जबकि डुप्लेइक्स स्थानीय मामलों में अधिक सक्रिय रूप से संलग्न हुए और एक स्वतंत्र रुख अपनाया।

- ड्यूमा ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति की आधारशिला रखी, जबकि डुप्लेइक्स ने इसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा।

- डुप्लेइक्स ने स्थानीय सहानुभूति प्राप्त करने के महत्व को समझा और खुद को ग्रेट मुग़ल का अधिकारी प्रस्तुत किया, स्थानीय जीवन में समाहित होकर स्थानीय राज्यों की कमजोरियों को जानने लगे।

- अपनी पत्नी की मदद से, डुप्लेइक्स ने स्थानीय षड्यंत्रों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव रखी।

- फ्रांसीसी पूर्वी भारत कंपनी, जो कोल्बर्ट द्वारा 1664 में स्थापित की गई, अंग्रेजों से भिन्न थी क्योंकि यह पूर्वी भारतीय व्यापार में अभिजात वर्ग की भागीदारी को प्रोत्साहित करती थी।

- अभिजात वर्ग, करियर की तलाश में, कंपनी में शामिल हुए, जो भारत में राजनीतिक शक्ति के लिए फ्रांसीसी की प्रारंभिक दृष्टि में योगदान दिया।

अंग्लो-फ्रांसीसी संघर्ष के लिए सर्वोच्चता: कर्नाटिक युद्ध

- 1740 में, दक्षिण भारत ने एक उलझी हुई राजनीतिक स्थिति का सामना किया।हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ बूढ़े थे और मराठों में व्यस्त थे। हैदराबाद का कमजोर होना मुसलमानों की शक्ति के गिरने का संकेत था। यह गिरावट अंग्रेज़ साहसी लोगों के लिए अपने योजनाओं को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रारंभ में, ब्रिटिश और फ्रेंच व्यापार के लिए भारत आए। वे जल्द ही स्थानीय राजनीति में लिप्त हो गए, राजनीतिक प्रभुत्व के लक्ष्य के साथ। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच की प्रतिद्वंद्विता उनकी ऐतिहासिक संघर्षों का प्रतिबिंब थी। यह प्रतिद्वंद्विता ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध से शुरू हुई और सात वर्षों के युद्ध के साथ समाप्त हुई। कर्नाटिक युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में एक श्रृंखला के सैन्य संघर्ष थे। इन युद्धों में विभिन्न स्वतंत्र शासकों, उत्तराधिकार विवादों, और क्षेत्रीय संघर्षों शामिल थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कूटनीतिक और सैन्य प्रतियोगिता थी। संघर्ष मुख्य रूप से निजाम हैदराबाद द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में लड़े गए। पहले दो युद्धों का ध्यान कर्नाटिक पर था। दूसरे युद्ध ने डेक्कन में फ्रेंच विस्तार को उजागर किया। तीसरे युद्ध ने बंगाल पर ध्यान केंद्रित किया, फिर कर्नाटिक की ओर लौट आया। इस अवधि के दौरान, अंग्रेज़ व्यापारियों ने फ्रेंच की महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित थे। इससे उनके अधिकारियों को कई शिकायतें भेजी गईं। कई भाग्य बनाए गए, लेकिन इस समय के दौरान कोई भी कंपनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। प्रत्येक कंपनी ने अपनी व्यापारिक विफलताओं का आरोप एक-दूसरे की वाणिज्य पर सख्त मोनोपोली बनाए रखने में असमर्थता पर लगाया। व्यापारिक प्रणालियों में सुधार करने के बजाय, दोनों कंपनियों ने एक-दूसरे के वाणिज्य को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कंपनी के सेवकों को धोखा देने के लिए पुरस्कार दिए। उन्होंने स्थानीय शक्तियों को अपने प्रतिस्पर्धियों पर कठोर कानून या उच्च कर लगाने के लिए भी प्रेरित किया। इस भावना ने आने वाली संघर्ष की कड़वाहट को बढ़ा दिया। हालाँकि, यह भारत में अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच युद्ध का सीधे कारण नहीं था। तत्काल कारण ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का विस्फोट था। यह सम्राट चार्ल्स VI की 1740 में मृत्यु के बाद हुआ।

पहला कर्नाटिक युद्ध (1746-48)

पृष्ठभूमि:

- कार्नाटिक यूरोपीय लोगों द्वारा पहचाने गए कोरोमंडल तट और इसके आस-पास के क्षेत्र को संदर्भित करता है।

- पहला कार्नाटिक युद्ध (1746-1748) ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध (1740-1748) का एक हिस्सा था।

- भारत में यह युद्ध यूरोप में एंग्लो-फ्रेंच संघर्ष का विस्तार था, जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध ने उत्तेजित किया।

- भारत में अंग्रेजों ने उस अवसर का स्वागत किया, जिसे उन्होंने फ्रेंच विस्तार के खिलाफ एक कदम के रूप में देखा।

- फ्रांसीसी अंग्रेजों के साथ संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे और उनके क्षेत्रों की रक्षा कमजोर थी।

- पॉन्डिचेरी, जो फ्रांसीसियों का मुख्य बस्ती था, को पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं किया गया था।

- गवर्नर डुप्लेएक्स ने रक्षा को सुधारना शुरू किया, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद इसे पूरा करने में दो साल लग गए।

- फ्रांसीसी यदि हार गए तो उन्हें काफी नुकसान होगा, क्योंकि वे स्थानीय शक्तियों के साथ गठबंधन के माध्यम से एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे।

- यह युद्ध उनके साम्राज्य निर्माण की योजनाओं को बाधित कर दिया।

तत्काल कारण:

- भारत में कमजोर होने के बावजूद, फ्रांस ने वहां संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहा।

- हालांकि, अंग्रेजी नौसेना, बार्नेट के अधीन, फ्रांस को फ्रांसीसी जहाजों को जब्त करके उत्तेजित किया।

- 1745 में कोरोमंडल तट पर एक ब्रिटिश बेड़े की आगमन के साथ भारत में पहला कार्नाटिक युद्ध शुरू हुआ।

- इसके जवाब में, फ्रांस ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, जिसमें मॉरिशस से एक बेड़े की सहायता मिली, जिसका नेतृत्व एडमिरल ला बौर्दोने ने किया।

- फ्रांस के गवर्नर डुप्लेएक्स ने आर्कोट के नवाब का समर्थन मांगा, लेकिन नवाब ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया।

मद्रास की लड़ाई और मद्रास का पतन:

- ब्रिटिशों ने पहले कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसियों ने मॉरिशस से सुदृढ़ीकरण की मांग की।

- 1746 में, बौर्दोने के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी स्क्वाड्रन भारत में फ्रांसीसी प्रयासों के समर्थन के लिए पहुंचा।

- ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच मद्रास, पॉन्डिचेरी, कडलोर में अपने व्यापारिक ठिकानों पर नियंत्रण के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा थी।

- दोनों देशों की नौसेनाएं तट पर भी भिड़ गईं।

- कोरोमंडल तट पर ब्रिटिश बेड़े की अनुपस्थिति ने फ्रांसीसियों को, जो अब अपने खुद के बेड़े के साथ थे, मद्रास पर आक्रमण करने की अनुमति दी।

- मद्रास की सुरक्षा कमजोर थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था, वह मजबूत नहीं था।

- सितंबर 1746 में, फ्रांसीसियों ने कम प्रतिरोध के साथ मद्रास पर कब्जा कर लिया, कई ब्रिटिश, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव भी शामिल थे, कैद कर लिए गए।

- फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे।

- डुप्लेएक्स और बौर्दोने के बीच झगड़ा: मद्रास पर कब्जा करने के बाद, डुप्लेएक्स और बौर्दोने के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।

- बौर्दोने ने ब्रिटिशों को मद्रास को फिरौती देने की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की, जबकि डुप्लेएक्स ने इस विचार का कड़ा विरोध किया।

- यह असहमति दोनों महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी नेताओं के बीच तनाव पैदा कर गई, जो अंततः बौर्दोने के भारत छोड़ने के कारण बनी।

- सेंट थॉम की लड़ाई (4 नवंबर 1746): जब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच संघर्ष भड़क गया, तो कार्नाटिक के नवाब, अनवर-उद-दीन ने तटस्थता की घोषणा की, एक-दूसरे के क्षेत्रों पर हमले पर रोक लगाते हुए।

- फ्रांसीसियों ने, एडमिरल ला बौर्दोने के तहत, मद्रास को घेरकर और कब्जा करके इस शांति को तोड़ दिया।

- डुप्लेएक्स ने मद्रास को उसके कब्जे के बाद अनवर-उद-दीन को सौंपने का वादा किया, कार्नाटिक नवाबों के साथ पूर्व के गठबंधनों का सम्मान करते हुए।

- बौर्दोने के जाने के बाद, अनवर-उद-दीन ने agreed के अनुसार मद्रास का हस्तांतरण मांगा।

- डुप्लेएक्स ने इस वादे को पूरा करने का इरादा किया, लेकिन पहले उसे किलेबंदी को तोड़ना था।

- एक सुदृढ़ शहर का हस्तांतरण न देने के लिए, डुप्लेएक्स ने अनवर-उद-दीन के गुस्से का सामना करने का निर्णय लिया, जिससे सेंट थॉम पर फ्रांसीसी विजय प्राप्त हुई, जो आद्यार नदी के किनारे स्थित है।

- एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने कार्नाटिक के नवाब की बड़ी सेना को हराया।

- फ्रांसीसी बल, जिसमें 250 यूरोपीय और 700 सेपॉय शामिल थे, स्विस अधिकारी पैरेडिस के अधीन, दस गुना संख्या में थे।

सेंट थॉम की लड़ाई का महत्व:

अल्पकालिक परिणाम: डुप्ले ने मद्रास को विजय के अधिकार से फ़्रांसीसी घोषित किया और पाराडिस को इसका कमांडर नियुक्त किया।

- मद्रास युद्ध के अंत तक फ़्रांसीसी रहा, जब इसे ब्रिटिशों को वापस सौंपा गया।

- यह एक स्वदेशी और यूरोपीय बल के बीच पहली सीधी टकराव को चिह्नित करता है।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, इसने ब्रिटिश और फ़्रांसीसी जनरलों को दिखाया कि वे बड़े भारतीय सेनाओं को पराजित कर सकते हैं, जिससे भारत में शक्ति संतुलन में बदलाव आया।

बाद के संघर्ष और Aix-la-Chapelle की संधि:

- डुप्ले ने फ़ोर्ट सेंट डेविड पर हमला किया।

- आड्यार में पराजित होने के बाद, अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र मुहम्मद अली को ब्रिटिशों की मदद के लिए कडलोर की रक्षा करने के लिए भेजा, जिसने दिसंबर 1746 में फ़्रांसीसी हमले को सफलतापूर्वक रोका।

- आखिरकार, अनवरुद्दीन और डुप्ले ने शांति बनाई।

- बंगाल से एक ब्रिटिश बेड़ा आया, जिसने फ़्रांसीसियों को पोंडिचेरी में पीछे हटने के लिए मजबूर किया।

- यूरोप से पुनः बलों के साथ, ब्रिटिशों ने 1748 के अंत में पोंडिचेरी का घेराव किया।

- घेराव अक्टूबर 1748 में मानसून के कारण समाप्त हुआ, और पहले कर्नाटिक युद्ध का अंत Aix-la-Chapelle की संधि की खबर से हुआ, जो दिसंबर 1748 में हुई, जिसने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त किया।

- संधि का उद्देश्य भारत में अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी बसने वालों को युद्ध पूर्व की स्थिति में बहाल करना था।

- संधि के अनुसार, मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस सौंपा गया, जबकि फ़्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में उनके क्षेत्रों को मिला।

परिणाम:

- पहला कर्नाटिक युद्ध मद्रास में सेंट थोम के युद्ध के लिए उल्लेखनीय है, जहाँ फ़्रांसीसी बलों ने कर्नाटिक के नवाब की सेना को पराजित किया, जो एक छोटे अनुशासित सेना की प्रभावशीलता को बड़े भारतीय बल पर दर्शाता है।

- इस विजय ने जोसेफ डुप्ले को दक्षिण भारत में फ़्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की अनुमति दी।

- दूसरे कर्नाटिक युद्ध (1748-1754) के दौरान, डुप्ले ने उत्तराधिकार संघर्षों का लाभ उठाया ताकि दक्षिण भारत में फ़्रांसीसी प्रभाव को मजबूत किया जा सके।

- इसके विपरीत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव को बढ़ाने में संघर्ष किया।

- खतरे को पहचानते हुए, रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास पर ब्रिटिश नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए निर्णायक सैन्य कार्रवाई की।

- यह युद्ध डेक्कन में अंग्लो-फ़्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में समुद्री शक्ति के महत्व को भी उजागर करता है।

- स्थानीय शक्तियों ने यूरोपीय सैन्य शक्ति और अनुशासन की श्रेष्ठता को सीखा, जिससे वे यूरोपीय समुदायों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करने लगे।

- उन्होंने यूरोपीय बसने वालों को आकर्षित करने के लिए पैसे और भूमि जैसे प्रोत्साहन की पेशकश की।

पहले कर्नाटिक युद्ध के बाद ब्रिटिश और फ़्रांसीसी ने शांतिपूर्ण व्यापार का वादा करने के बावजूद बाद में क्यों लड़ा?

भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच eventual संघर्ष के कारण, हालांकि पहले कैरनाटिक युद्ध के बाद उनके बीच शांतिपूर्ण वाणिज्य के लिए सहमति बनी थी, निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किए जा सकते हैं:

- स्थानीय विवादों में संलिप्तता: जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी विभिन्न स्थानीय राजाओं के विवादों में शामिल हुए, तो उनके बीच टकराव अव避 योग्य हो गया। इन स्थानीय संघर्षों में उनकी संलिप्तता ने अप्रत्यक्ष संघर्षों का मंच तैयार किया।

- अधिक सैनिक: भारत में पिछले संघर्ष के दौरान जमा सैनिकों की संख्या सुरक्षा के लिए आवश्यक संख्या से कहीं अधिक थी। यह अधिशेष न केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाता था बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ भी बन गया।

- सैन्य जोड़ और प्रतिष्ठा: बड़ी संख्या में सैनिकों ने स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान की, जबकि उनके पूर्व संलिप्तता से प्राप्त प्रतिष्ठा ने स्थानीय शासकों की सहायता स्वीकार करने की इच्छा को प्रभावित किया। शक्ति और प्रतिष्ठा का यह संयोजन ब्रिटिश और फ्रांसीसी को भारतीय राज्यों की जटिल राजनीति में और गहराई से खींचता गया।

- अधिक युद्धों की परिणति: इन कारकों के बीच परस्पर क्रिया ने अंततः ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच और संघर्षों का कारण बना, क्योंकि वे भारत में अपने प्रभाव और नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|