UPSC Exam > UPSC Notes > इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) > कला और वास्तुकला: चित्रकला

कला और वास्तुकला: चित्रकला | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

भारत में सांस्कृतिक परंपराएँ, 750-1200: चित्रकारी

भारत में सांस्कृतिक परंपराएँ, 750-1200: चित्रकारी

मध्यकालीन काल के चित्रित कार्य:

- मध्यकालीन काल से बहुत कम चित्रित कार्य, जैसे कि भित्ति चित्र या पांडुलिपियों में चित्रण, बची हैं।

भित्ति चित्र

भित्ति चित्र

एलोरा चित्रकारी

एलोरा चित्रकारी

- 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, कई हिंदू, बौद्ध, और जैन मंदिरों को ठोस चट्टान से तराशा गया। इनमें से सबसे उल्लेखनीय है कैलाशनाथ मंदिर, जो एक स्वतंत्र खड़ा एकल-खंड संरचना है।

एलोरा स्मारक:

- एलोरा के स्मारक हिंदू राजवंशों जैसे राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों के शासन के दौरान निर्मित हुए। राष्ट्रकूट राजवंश ने कुछ हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया, जबकि यादव राजवंश ने कई जैन गुफाओं का निर्माण किया। इन विशाल निर्माणों के लिए धन क्षेत्र के राजाओं, व्यापारियों, और समृद्ध व्यक्तियों से आया।

एलोरा में भित्ति चित्र:

- एलोरा में पांच गुफाओं में भित्ति चित्र मौजूद हैं, लेकिन ये कैलाश मंदिर में सबसे अच्छे तरीके से संरक्षित हैं। कैलाशनाथ मंदिर और कुछ संबंधित जैन गुफा मंदिरों की छतों और दीवारों पर चित्रों के टुकड़े देखे जा सकते हैं। हालांकि, जैन मंदिरों में बहुत कम भित्ति चित्र अच्छी स्थिति में हैं।

चित्रों की श्रृंखला:

- एलोरा में चित्रों की दो श्रृंखलाएँ बनाई गईं:

- प्रथम श्रृंखला: यह श्रृंखला गुफाओं के तराशने के दौरान बनाई गई।

- विष्णु और लक्ष्मी: शुरुआती चित्रों में विष्णु और लक्ष्मी को बादलों में गरुड़ द्वारा ले जाते हुए दर्शाया गया है, जो बादल भरे पृष्ठभूमि में सेट है।

- कलात्मक विशेषताएँ: आकृतियों में लचीले रूप और तेज विशेषताएँ हैं। उभरी हुई आँखें, जो बाद में गुजराती शैली की विशेषता बनी, पहली बार एलोरा में दिखाई दी।

- दूसरी श्रृंखला: यह श्रृंखला कई शताब्दियों बाद पूरी हुई।

- शैव साधुओं की शोभायात्रा: मुख्य रचना में शैव साधुओं की एक शोभायात्रा है, जिसमें ग्रेसफुल उड़ती हुई अपसराएँ हैं।

संरचना और शैली:

- एलोरा की चित्रकला को मोटे किनारों वाले आयताकार पैनल में व्यवस्थित किया गया है, जो अजंता में देखी गई स्थान की संरचना के विपरीत है।

- हालांकि एलोरा की चित्रकला अजंता के शास्त्रीय मानकों से भिन्न है, फिर भी इसमें गति, गोल नरम सीमा, और गहराई का भ्रम जैसे तत्व बनाए रखे गए हैं।

विशेष विशेषताएँ: एलोरा की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- सिर का मोड़: सिर का तेज मोड़।

- भुजाओं का मोड़: भुजाओं का कोणीय मोड़।

- अंगों: निकट के अंगों की अवतल वक्रता।

- नाक: तेज उभरी हुई नाक।

- आँखें: लंबी खुली आँखें।

उड़ते हुए आकृतियाँ:

- एलोरा के गुफा मंदिर संख्या XXXII से उड़ती हुई आकृतियाँ, जो 9वीं सदी के मध्य की हैं, बादलों के बीच तेज गति का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

- इन आकृतियों में अजंता की गोल प्लास्टिसिटी और मध्यकालीन प्रवृत्तियों से कोणीय भुजाओं का मोड़ प्रमुख है, जो भारतीय चित्रकला के संक्रमण काल को दर्शाता है।

पांड्य काल के दौरान चित्रकला

पांड्य काल के दौरान चित्रकला

9वीं सदी के मध्य के कई भित्ति चित्र थिरुमलापुरम और सिट्टानवासल के चट्टान खोदे गए मंदिरों में पाए गए थे।

थिरुमलापुरम की चित्रकला:

- थिरुमलापुरम की चट्टान काटी गई गुफाएँ प्रारंभिक पांड्य चित्रकला के संकेत दिखाती हैं।

- छत पर छोटे गौण देवताओं (गण) के चित्रण हैं, जिनमें से एक एक पौराणिक सिंह पर सवार है।

- कमल की पत्तियाँ और एक प्राकृतिक बतख भी चित्रित की गई है।

- चित्रों में रंगों की एक गंभीर श्रेणी है: सफेद, इंद्रधनुषी, काला, और हल्का नीला।

- एक स्तंभ की शीर्ष पर गतिशील आकृतियाँ दिखाई देती हैं, संभवतः शिकारी, लड़कियों, एक ड्रम बजाने वाले, और कई गण नर्तकियों के साथ।

सिट्टानवासल की चित्रकला:

- महत्वपूर्ण क्षति के बावजूद, गुफा मंदिर के स्तंभों और छत के ऊपरी हिस्सों पर फ्रेस्को के अवशेष सुरक्षित हैं।

- सित्ताननवासल के जैन गुफा में चित्रों के टुकड़े दो परतों में फ्रेस्को को दर्शाते हैं, साथ ही एक शिलालेख जो लगभग 850 के आसपास का है।

- पांड्यन शैली के फ्रेस्को (लगभग 850) छत, दीवारों और बरामदे के स्तंभों को सजाते हैं।

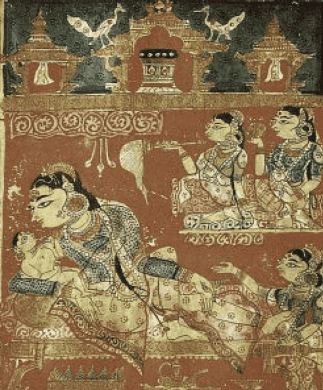

- प्रमुख फ्रेस्को में एक भव्य गहनों से सजी जोड़ी, दो महिला नर्तक, और एक रहस्यमय दृश्य शामिल है जिसमें एक कमल तालाब है जिसमें तीन पुरुष फूल, मछलियाँ, पक्षी, और विभिन्न चौपायों, जैसे हाथी, एकत्र कर रहे हैं।

- कमल तालाब का फ्रेस्को अजंता के फ्रेस्को के समान है, जिसमें पात्रों की सरलता, रेखाओं की शुद्धता, और रंगों के उपयोग का स्पष्ट प्रमाण है।

- नर्तक और जोड़ी के फ्रेस्को के पात्र चोल चित्रकला के समान हैं, जो कमल तालाब के फ्रेस्को की तुलना में बाद की उत्पत्ति का सुझाव देते हैं।

- केंद्र का फ्रेस्को, जिसमें भिक्षुओं, जानवरों, फूलों, हंसों, और मछलियों से भरा कमल तालाब है, जैन धर्म में महत्वपूर्ण है।

- यह दृश्य सामव-सर्वण का संदर्भ देता है, जहां तीर्थंकर आत्मज्ञान के बाद उपदेश देते हैं, जिसे बैल, हाथी, अप्सराएँ, और देवता सुनते हैं।

- चित्रकारी फ्रेस्को-सेको तकनीक का उपयोग करके की गई थी, जिसमें रंग खनिजों जैसे चूना, लकड़ी का कोयला, पीला ओकर, लाल ओकर, अल्ट्रामरीन/लैपिस लाज़ुली, और टेरे वर्ट से प्राप्त किए गए थे।

- ये सजावटी चित्र, जबकि अजंता की पारंपरिक गुफा चित्रकला शैलियों के समान हैं, सामग्री में मामूली भिन्नताएँ प्रदर्शित करते हैं और अजंता चित्रों (4ठी-6ठी सदी ईस्वी) को 11वीं सदी के थंजावुर की चोल चित्रकला से जोड़ते हैं।

- स्तंभों पर पांड्य राजा श्रीमारा श्रीवल्लभ (9वीं सदी ईस्वी) और उनकी रानी का चित्रण है, जो इन चित्रों के लिए जिम्मेदार मदुरा के आचार्य इलम गौतम को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

चोलों के चित्र

चोलों की पेंटिंग्स

- चोल पेंटिंग्स नार्थामलाई, मलयदीपत्ति, और तंजौर के मंदिरों की दीवारों पर पाई गईं।

- हालांकि ये अजंटा से प्रेरित हैं, चोल पेंटिंग्स एक अलग क्षेत्रीय शैली में आती हैं और इन्हें गुणात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण माना जाता है।

- ये पेंटिंग्स उस समय की मूर्तिकला कला को करीब से दर्शाती हैं, लेकिन इन्हें द्वि-आयामी रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अद्वितीय गतिशीलता और सौंदर्य को प्रदर्शित करती हैं।

- चोल पेंटिंग्स में उत्तम फ़्रेस्को तकनीक का उपयोग किया गया है।

- चोल पेंटिंग्स की आकृतियों की आँखें चौड़ी खुली हैं, जो अजंटा परंपरा की आधी बंद लटकती आँखों के विपरीत हैं।

- 11वीं सदी ईस्वी की कुछ महत्वपूर्ण फ़्रेस्कोज़ तंजावुर के विमाना में पाई गई थीं।

- ये फ़्रेस्कोज़ मुख्य रूप से प्रदक्षिणा पथ के पश्चिमी दीवार पर विकसित होती हैं।

- एक उल्लेखनीय फ़्रेस्को में एक गुरु को पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए दर्शाया गया है, जो आकाशीय नर्तकियों (अप्सराओं) के नृत्य का आनंद ले रहे हैं, जिसमें एक गतिशील दिव्य ऑर्केस्ट्रा है।

- इन फ़्रेस्कोज़ में आकृतियाँ गति और जीवन से भरी हुई हैं।

- अन्य फ़्रेस्कोज़ में संगीतकारों, एक सज्जन, और शिवा त्रिपुरांतक की शादी जैसे शैव दृश्यों को दिखाया गया है, जो ब्रह्मा द्वारा चलित रथ पर हैं और चार देवताओं से घिरे हैं।

- सिट्टनवसाल की गहरी रंगों की पैलेट, जिसमें गहरे भूरे और हरे रंग हैं, के विपरीत, तंजावुर की चित्रात्मक पैलेट जीवंत है जिसमें गर्म ओक्रे, गुलाबी, और “सोने” के रंग हैं जो पात्रों की लय को बढ़ाते हैं।

- प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की कला में धार्मिक विषय प्रमुख हैं, जिसमें मंदिर कला में वास्तुकला, मूर्तिकला, और चित्रकला का एकीकरण होता है।

सूक्ष्म चित्रकला

सूक्ष्म चित्रकला

- सूक्ष्म चित्रकला का उद्भव: 11वीं शताब्दी ईस्वी से, ताड़ के पत्तों और कागज पर सूक्ष्म चित्रकला की एक नई विधि लोकप्रिय हुई। यह तकनीक पहले की विधियों की तुलना में संभवतः आसान और अधिक आर्थिक थी।

- पांडुलिपि चित्रण पर ध्यान: इस अवधि की मध्यकालीन चित्रकला मुख्य रूप से पांडुलिपियों को चित्रित करने पर केंद्रित थी। यह कला भारत के तीन मुख्य क्षेत्रों में संकेंद्रित थी:

- बंगाल: पाल और सेन राजवंशों के अधीन।

- गुजरात: बंगाल के पश्चिम में।

- मैसूर: बंगाल के दक्षिण में।

- सामग्री और प्रारूप: पांडुलिपियाँ अक्सर ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थीं, जो लंबे और संकीर्ण प्रारूप को निर्धारित करती थीं, जो सामान्यतः लगभग 55 x 6 सेमी का होता था। जब 14वीं शताब्दी के अंत में कागज अधिक सामान्य हो गया, तो यह प्रारूप अधिकांशतः अपरिवर्तित रहा।

पाल स्कूल (बंगाल स्कूल) की चित्रकला

पाल स्कूल (बंगाल स्कूल) की चित्रकला

- 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों से चित्रण भारत में सूक्ष्म चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- पाल काल (750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी) में भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का एक महत्वपूर्ण चरण देखा गया।

- नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूपा जैसे बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे।

- इन केंद्रों ने बौद्ध विषयों पर ताड़ के पत्तों पर कई पांडुलिपियाँ तैयार कीं, जिनमें देवताओं की छवियों के साथ चित्रण किया गया।

- यहाँ कांस्य चित्रों के निर्माण के लिए कार्यशालाएँ भी थीं।

- दक्षिण-पूर्व एशिया के छात्र और तीर्थयात्री शिक्षा के लिए इन केंद्रों पर आते थे और पाल बौद्ध कला के उदाहरण अपने साथ ले जाते थे, जिससे नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा।

- बचे हुए पाल चित्रित पांडुलिपियाँ मुख्यतः वज्रयान स्कूल की बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।

- पाल चित्रकला में लहराते रेखाएँ और नरम रंगों के टोन (इंडिगो, सिन्नाबार, हरा, पीला) एक राहत प्रभाव के लिए व्यवस्थित किए जाते हैं।

- प्राकृतिक शैली, जो समकालीन कांस्य और पत्थर की मूर्तियों से मिलती-जुलती है, और अजंता की शास्त्रीय कला से प्रभावित है।

- परंपरागत विषयों को निपुणता और विस्तार से चित्रित किया गया।

- पाल शैली की चित्रित पांडुलिपियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण आष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता है, जिसे नालंदा में राजा रामपाल के शासनकाल में तैयार किया गया था।

- 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बौद्ध मठों के विनाश के बाद पाल कला अचानक घट गई।

- कुछ भिक्षु और कलाकार नेपाल भाग गए, जिससे वहाँ की विद्यमान कला परंपराओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली।

जैन स्कूल की चित्रकला

जैन चित्रकला

- पश्चिमी भारतीय चित्रकला, जिसे जैन चित्रकला भी कहा जाता है, गुजरात, राजस्थान और मालवा में पाई जाने वाली भारतीय लघु चित्रकला की एक पारंपरिक शैली है।

- गुजरात स्कूल (12वीं-14वीं शताब्दी): यह स्कूल जैन संदर्भ में विकसित हुआ और इसकी विशेषता यह है कि पात्रों को तीन-चौथाई दृश्य में और प्रमुख आँखों के साथ चित्रित किया जाता है।

- जैन धर्म का प्रभाव: जैसे बौद्ध धर्म ने अजंता और पाल कला को प्रभावित किया, वैसे ही जैन धर्म पश्चिमी भारत में कलात्मक प्रयासों का प्रेरक बल था। चोलुक्य वंश, जो 961 ई. से लेकर 13वीं शताब्दी के अंत तक राज कर रहा था, ने जैन धर्म का संरक्षण किया।

- 12वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान, जैन धार्मिक पांडुलिपियों की एक विशाल संख्या राजकुमारों, मंत्रियों और समृद्ध जैन व्यापारियों द्वारा धार्मिक merit अर्जित करने के लिए कमीशन की गई।

- चित्रण शैली: इन पांडुलिपियों में चित्रण में तीव्र विकृति होती है, जिसमें शारीरिक विशेषताओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, जैसे कि बढ़ी हुई आँखें, स्तन, और कूल्हे। आकृतियाँ सपाट होती हैं जिनमें कोणीय विशेषताएँ और उभरी हुई आँखें होती हैं, जो प्राचीन vitality, तीव्र रेखाएँ, और Bold colors से विशेष होती हैं।

- यह स्कूल सरल, उज्ज्वल रंगों, पारंपरिक आकृतियों, और तिरछी रेखाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रारंभिक भारतीय भित्ति चित्रों में देखे जाने वाले प्राकृतिकता का अभाव होता है।

- आकृतियाँ ज्यादातर सामने की दृष्टि से दिखाई जाती हैं, जिनके सिर साइड प्रोफाइल में होते हैं, और चेहरे की विशेषताएँ मध्यकालीन मूर्तिकला और एलोरा के भित्ति चित्रों से मिलती-जुलती हैं।

- पश्चिमी भारतीय चित्रकला ने भारत में चित्रकला के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, विशेषकर पश्चिमी और मध्य भारत के राजस्थानी स्कूलों में।

- लगभग 1100 से 1400 ई. तक, पाम-लीफ का उपयोग पांडुलिपियों के लिए किया गया, जिसे बाद में कागज से बदल दिया गया। लोकप्रिय जैन ग्रंथ जैसे कि कल्पसूत्र और कालकाचारी-कथा को अक्सर लिखा और चित्रित किया गया।

- 15वीं शताब्दी में, फारसी शैली ने जैन चित्रकला को प्रभावित करना शुरू किया, जो कुछ कल्पसूत्र पांडुलिपियों में फारसी चेहरे के प्रकार और शिकार दृश्यों में स्पष्ट है।

- पश्चिमी भारतीय पांडुलिपियों में अल्ट्रामरीन नीला और सोने का उपयोग भी फारसी चित्रकला के प्रभाव को दर्शाता है।

हयसल चित्रकला

होयसाला पेंटिंग

मैसूर क्षेत्र में होयसाला काल (11वीं-13वीं शताब्दी) के दौरान, एक पाम पांडुलिपि बनाई गई थी जो एक जैन विषय को दर्शाती है और इसका तिथि 1113 है।

- इस पांडुलिपि की शैली पाला लघु चित्रों की तुलना में कम परिष्कृत है।

- हालांकि, यह अधिक स्वाभाविक और जीवंत है, जो एक जीवंत दृष्टिकोण को दर्शाती है।

- पांडुलिपि में चित्रों को सुंदर पौधों या ज्यामितीय अलंकरणों द्वारा सीमांकित किया गया है, जो इन्हें आस-पास के पाठ से अलग करते हैं।

The document कला और वास्तुकला: चित्रकला | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) is a part of the UPSC Course इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स).

All you need of UPSC at this link: UPSC

|

28 videos|739 docs|84 tests

|

Related Searches