कॉर्पोरेट गवर्नेंस | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download

परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता दो बेहद संबंधित अवधारणाएँ हैं जो संगठनों के भीतर व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आकार देने के लिए आवश्यक हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता के बीच संबंध पारदर्शिता, जिम्मेदारी और स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए मौलिक है। नैतिकता पारदर्शिता और जिम्मेदारी से निकटता से जुड़ी है, जो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो प्रमुख स्तंभ हैं। जब एक संगठन नैतिक रूप से संचालित होता है, तो यह अपने हितधारकों को सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने की अधिक संभावना रखता है।

परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता दो निकटता से संबंधित अवधारणाएँ हैं, जो संगठनों के भीतर व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आकार देने के लिए आवश्यक हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिकता का महत्व पारदर्शिता, जवाबदेही, और स्थायी व्यापार प्रथाओं को बनाए रखने के लिए मौलिक है। नैतिकता पारदर्शिता और जवाबदेही से निकटता से जुड़ी है, जो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो प्रमुख स्तंभ हैं। जब एक संगठन नैतिक रूप से संचालित होता है, तो यह अपने हितधारकों को सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने की अधिक संभावना रखता है।

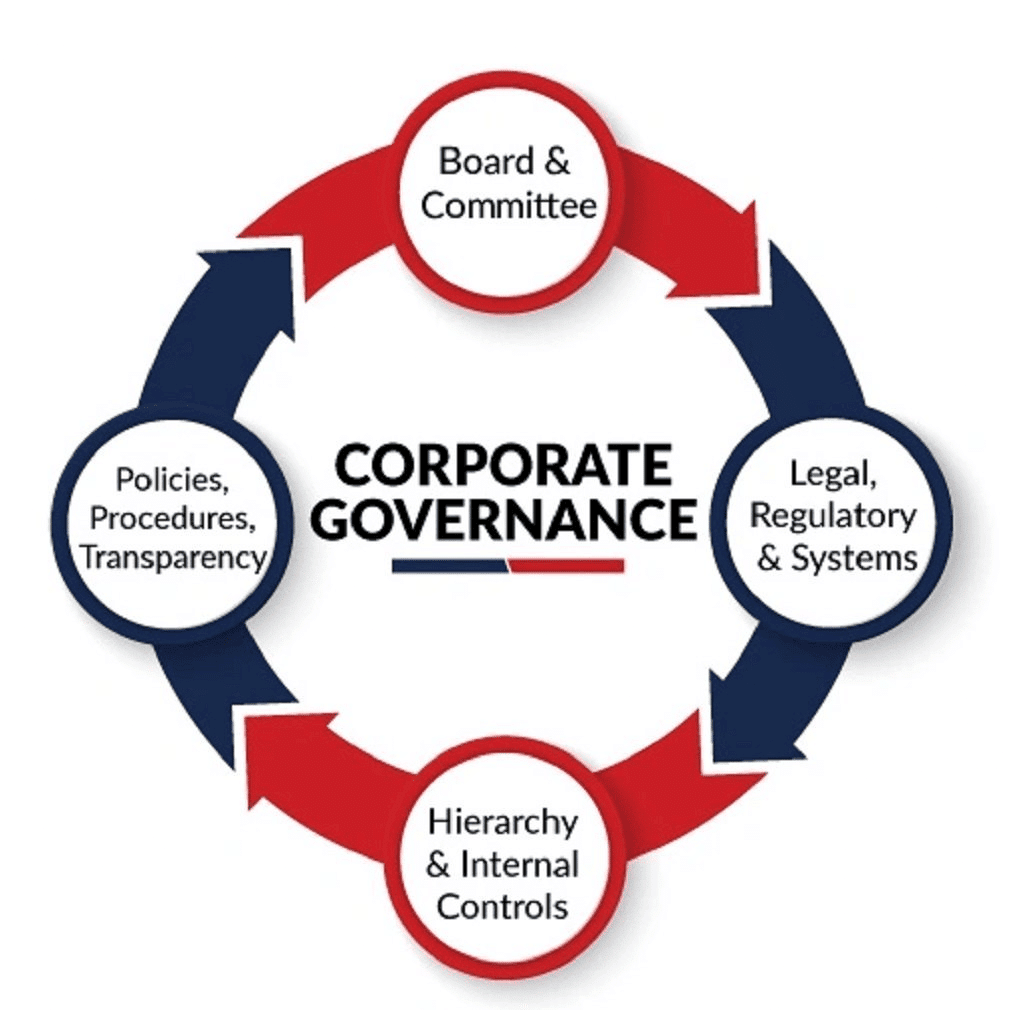

कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन नियमों और प्रथाओं का ढांचा है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक कंपनी को जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से संचालित और नियंत्रित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, जैसे कि शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक, और समुदाय के हितों की रक्षा करना है, जबकि कॉर्पोरेट दुराचार को रोकना और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना है।

स्पष्ट मानदंड स्थापित करके और व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवसाय वातावरण में विश्वास और ईमानदारी बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत

- निष्पक्षता: निदेशक मंडल को शेयरधारकों, कर्मचारियों, विक्रेताओं, और समुदायों के साथ निष्पक्षता और समान विचार के साथ व्यवहार करना चाहिए।

- पारदर्शिता: मंडल को वित्तीय प्रदर्शन, हितों का टकराव, और जोखिमों के बारे में समय पर, सटीक, और स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

- जोखिम प्रबंधन: मंडल और प्रबंधन को सभी प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने के सर्वोत्तम तरीकों पर कार्य करना चाहिए।

- जिम्मेदारी: मंडल को कॉर्पोरेट मामलों और प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

- जवाबदेही: मंडल को कंपनी की गतिविधियों के उद्देश्य और उसके आचरण के परिणामों को स्पष्ट करना चाहिए।

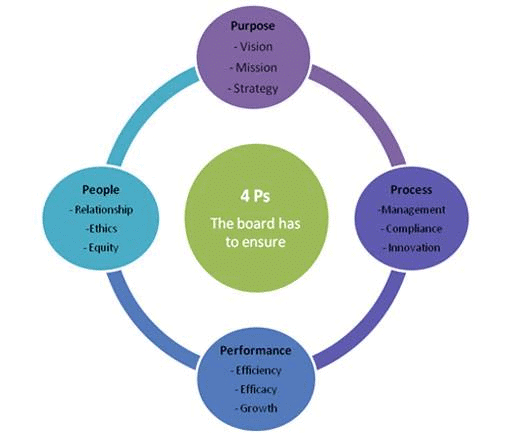

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चार पी

- लोग: यह 'पी' कॉर्पोरेट गवर्नेंस में शामिल व्यक्तियों जैसे कि निदेशक मंडल, कार्यकारी, और कर्मचारी के महत्व को उजागर करता है।

- उद्देश्य: उद्देश्य कंपनी के समग्र मिशन और लक्ष्यों से संबंधित है।

- प्रक्रियाएँ: यह 'पी' उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कंपनी की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्थापित की गई हैं।

- प्रथाएँ: कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रदर्शन कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता से संबंधित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमुख घटक

निदेशक मंडल

संरचना और स्वतंत्रता:

निर्देशकों की संख्या बोर्ड में कंपनी के आकार के आधार पर भिन्न होती है:

- सार्वजनिक कंपनियों में न्यूनतम तीन निदेशक होने चाहिए।

- निजी कंपनियों को कम से कम दो निदेशकों की आवश्यकता होती है।

- एक व्यक्ति कंपनियों को केवल एक निदेशक की आवश्यकता होती है।

- अधिकतम निदेशकों की संख्या पंद्रह है।

- हर कंपनी में कम से कम एक निदेशक होना चाहिए, जिसने पिछले वर्ष में 182 दिन भारत में बिताए हों।

- हर कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक होना अनिवार्य है।

- सूचीकृत कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

बोर्ड समितियाँ

बोर्ड समितियाँ निदेशकों के बोर्ड के भीतर विशेषीकृत उप-समूह हैं, जिन्हें जिम्मेदारी के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया है। हालांकि हर बोर्ड में समितियाँ नहीं होतीं, लेकिन ये बड़े संगठनों में सामान्य हैं।

- लेखा समितियाँ: ये समितियाँ वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट प्रक्रिया की निगरानी करती हैं।

- प्रतिपूर्ति समितियाँ: ये कंपनी के कार्यकारी अधिकारियों के प्रतिपूर्ति को निर्धारित करने और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

- नामंकन समितियाँ: ये समितियाँ निदेशकों के बोर्ड के लिए उम्मीदवारों के चयन और नामांकन का कार्य संभालती हैं।

शेयरधारक और हितधारक

अधिकार और जिम्मेदारियाँ

- मतदाता अधिकार: शेयरधारक महत्वपूर्ण निर्णयों पर मतदान कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड का चुनाव, विलय को मंजूरी देना, और कंपनी के नियमों में बदलाव।

- लाभांश अधिकार: शेयरधारकों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

- निरीक्षण अधिकार: वे कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड देख सकते हैं।

अल्पसंख्यक शेयरधारक सुरक्षा

अल्पसंख्यक शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का 50% से कम रखते हैं, उनके पास विशेष अधिकार होते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।

- मतदाता अधिकार: अल्पसंख्यक शेयरधारक महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतदान कर सकते हैं, जैसे कि निदेशकों का चुनाव और प्रमुख निर्णयों को मंजूरी देना।

- जवाबदेही: उनके पास निदेशकों और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी कुशलता से चल रही है। यह जवाबदेही कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय लाभ में सुधार करने में मदद करती है।

खुलासा और पारदर्शिता

वित्तीय रिपोर्टिंग

- वित्तीय रिपोर्टिंग में शेयरधारकों के साथ वित्तीय विवरण साझा करना शामिल है, जैसे कि बैलेंस शीट और आय विवरण। यह प्रक्रिया GAAP और IFRS जैसे मानकों द्वारा विनियमित होती है ताकि सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

- वित्तीय रिपोर्टिंग में शेयरधारकों के साथ वित्तीय विवरण साझा करना शामिल है, जैसे कि बैलेंस शीट और आय विवरण।

- यह प्रक्रिया GAAP और IFRS जैसे मानकों द्वारा विनियमित होती है ताकि सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

गैर-वित्तीय खुलासा गैर-वित्तीय खुलासा में एक कंपनी की पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) प्रथाओं से संबंधित जानकारी साझा करना शामिल है। इसमें कंपनी के पर्यावरण पर प्रभाव, सामाजिक जिम्मेदारी पहलों, और प्रशासनिक ढांचों के बारे में विवरण शामिल हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए increasingly महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण, सामाजिक, और शासन (ESG) लक्ष्य

ESG लक्ष्य एक मानकों का समूह है जो किसी कंपनी के संचालन को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये लक्ष्य निवेश के निर्णयों को मार्गदर्शन करने के लिए गैर-आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह बताते हुए कि बढ़ती वित्तीय रिटर्न अब निवेशकों के लिए एकमात्र उद्देश्य नहीं है।

पर्यावरणीय मानदंड: यह पहलू यह मूल्यांकन करता है कि एक कंपनी प्रकृति का प्रबंधक कैसे कार्य करती है। इसमें कंपनी के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करना शामिल है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने, कचरे का प्रबंधन करने, और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के प्रयास शामिल हैं।

सामाजिक मानदंड: यह मानदंड यह जांचता है कि एक कंपनी विभिन्न हितधारकों, जैसे कि कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, और उन समुदायों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है जहाँ यह कार्य करती है। इसमें श्रम प्रथाओं, विविधता और समावेश, सामुदायिक भागीदारी, और ग्राहक संतोष जैसे कारकों पर ध्यान देना शामिल है।

शासन: शासन कंपनी की नेतृत्व और आंतरिक प्रथाओं पर केंद्रित है। इसमें कार्यकारी मुआवजे, ऑडिट की प्रभावशीलता, आंतरिक नियंत्रण, और शेयरधारकों के अधिकारों का मूल्यांकन शामिल है। मजबूत शासन सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी नैतिक रूप से और अपने हितधारकों के सर्वोत्तम हित में संचालित हो।

ESG ढांचा को आधुनिक व्यवसाय का एक आवश्यक पहलू माना गया है जब से 2006 में संयुक्त राष्ट्र के जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत (UNPRI) को पेश किया गया था। यह कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से भिन्न है क्योंकि यह कॉर्पोरेट शासन के अमूर्त पहलुओं को संबोधित करता है। जबकि CSR सामाजिक विकास के लिए लक्षित ठोस परियोजनाओं में शामिल होता है और अच्छे शासन को कॉर्पोरेट प्रथाओं के साथ संरेखित करता है, ESG एक कंपनी के संचालन के समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, CSR को अक्सर कॉर्पोरेट दान के रूप में देखा जाता है, जहाँ कंपनियाँ सामाजिक विकास पहलों में योगदान करती हैं जो सरकारी प्रयासों का समर्थन करती हैं। यह अच्छे शासन की अवधारणा के साथ मेल खाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कॉर्पोरेट कार्य सकारात्मक रूप से सामाजिक लक्ष्यों में योगदान करें।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियामक ढांचा वर्षों में भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्राधिकरणों और समितियों ने दिशानिर्देशों और मानकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों के विकास और वर्तमान स्थिति का विस्तृत अवलोकन इस प्रकार है:

- विकास की प्रक्रिया: कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियमों का विकास विभिन्न समितियों की सिफारिशों के माध्यम से हुआ है, जिसमें कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999) और नारायण मूर्ति समिति (2003) शामिल हैं।

- नियामक प्राधिकरण: सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियमों और विनियमों को लागू किया है।

- अंतर्निहित सिद्धांत: कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, और नैतिकता को बढ़ावा देना है, ताकि शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियम और मानक लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप बने रहें।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियामक ढांचा

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियामक ढांचा वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जिसमें विभिन्न प्राधिकरणों और समितियों ने दिशानिर्देशों और मानकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमन के विकास और वर्तमान स्थिति का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है:

नियामक ढांचे का विकास

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नियामक प्राधिकरण:

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) और भारत का证券 एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी करने वाले मुख्य नियामक प्राधिकरण हैं।

- इनकी भूमिकाओं में नैतिक व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियमों की स्थापना और प्रवर्तन शामिल हैं।

1990 के दशक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नियमन:

- 1990 के दशक के दौरान, SEBI ने भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को विभिन्न कानूनों के माध्यम से विनियमित करना शुरू किया, जिसमें सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956; सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992; और डिपोजिटरीज़ एक्ट, 1996 शामिल हैं।

- यह अवधि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में औपचारिक नियामक निगरानी की शुरुआत का प्रतीक है।

औपचारिक नियामक ढांचे का परिचय:

- 2000 में, SEBI ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए पहला औपचारिक नियामक ढांचा स्थापित किया, जो कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999) की सिफारिशों के आधार पर था।

- यह ढांचा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को बढ़ाने और भारत में पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।

अनुप्रयुक्त गवर्नेंस पहलों:

- 2002 में, नरेश चंद्र समिति ने कॉर्पोरेट ऑडिट और गवर्नेंस पर अधिक सिफारिशें कीं, जिससे गवर्नेंस मुद्दों को संबोधित किया जा सके और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), राष्ट्रीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाउंडेशन (NFCG), और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई।

- ये संगठन मिलकर भारत में जिम्मेदार और पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं।

कंपनियों का अधिनियम, 2013

कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित प्रावधान:

कंपनी अधिनियम, 2013 ने कॉर्पोरेट शासन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रावधान पेश किए, जिनमें शामिल हैं:

- मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (KMPs) की नियुक्ति ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

- निगरानी को मजबूत करने के लिए लेखा समिति और स्वतंत्र ऑडिट का महत्व।

- हितों के टकराव को रोकने के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन के सख्त नियम।

- कॉर्पोरेट संरचना में सुधार के लिए कंपनियों की परतों की संख्या पर प्रतिबंध।

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, और कंपनी रजिस्ट्रार के साथ फ़ाइलिंग के माध्यम से disclosures को बढ़ाना।

कंपनी अधिनियम में संशोधन और अपडेट:

- कंपनी अधिनियम में प्रमुख संशोधन में शामिल हैं:

- कंपनी कानून बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) की स्थापना।

- दिवाला और ऋण समाधान कानून, 2016 का परिचय।

- लिस्टेड संस्था में 10% या उससे अधिक इक्विटी शेयर रखने वाली संस्थाओं को “संबंधित पार्टी” की परिभाषा में शामिल करने के लिए संशोधन।

- दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता।

- ऑडिटर की नियुक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

एनएफआरए, जो 2018 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया था, कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखांकन और लेखा परीक्षाओं की नीतियों और मानकों की सिफारिश के लिए जिम्मेदार है। एनएफआरए भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नैतिक चुनौतियाँ

- बोर्ड का चयन प्रक्रिया और कार्यकाल: बोर्ड के सदस्यों का चयन करने और उनके कार्यकाल को निर्धारित करने की प्रक्रिया अक्सर भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दुरुपयोग की जाती है। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल इतना लंबा होना चाहिए कि स्थिरता सुनिश्चित हो, लेकिन इतना लंबा नहीं कि वे आत्मसंतुष्ट हो जाएं। उदाहरण के लिए, 2016 में टाटा-मिस्त्री विवाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर असहमति से उत्पन्न हुआ।

- निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन: निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक जटिल पहलू है। यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बोर्ड प्रभावी ढंग से कार्य करता है। हालांकि, मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। 2018 में, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंडों का खुलासा करने का आदेश दिया।

- निदेशकों की स्वतंत्रता की कमी: निदेशकों की स्वतंत्रता अक्सर प्रायोजकों या प्रबंधन के साथ उनके निकट संबंधों के कारण प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, 2018 में आईसीआईसीआई बैंक विवाद में आरोप लगाया गया था कि बैंक के सीईओ ने अपने पति के लिए एक प्रतिफल सौदे के बदले वाइडकॉन इंडस्ट्रीज को ऋण स्वीकृत किया।

- स्वतंत्र निदेशकों का हटाना: स्वतंत्र निदेशकों को हटाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गंभीर चिंताओं को उठाता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र निदेशकों को उनकी चिंताओं या असहमति व्यक्त करने के लिए नहीं हटाया जाए। उदाहरण के लिए, 2018 में, फोर्टिस हेल्थकेयर के बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक को हटा दिया जिसने कंपनी के IHH हेल्थकेयर द्वारा अधिग्रहण के बारे में चिंताएं उठाई थीं।

- हितधारकों के प्रति जिम्मेदारी: कंपनियाँ अक्सर प्रायोजकों या प्रबंधन के हितों को हितधारकों के हितों पर प्राथमिकता देती हैं। 2019 में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंसियल सर्विसेज (IL&FS) संकट ने इस मुद्दे को उजागर किया, क्योंकि कंपनी के दुरुपयोग और हितधारकों को वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफलता सामने आई।

- संस्थापक/प्रायोजक की व्यापक भूमिका: गवर्नेंस में संस्थापक या प्रायोजक की भूमिका लाभकारी हो सकती है, लेकिन यह समस्याग्रस्त भी हो सकती है। जबकि उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व मूल्यवान होते हैं, उनकी व्यापक भागीदारी से हितों के टकराव और पारदर्शिता की कमी हो सकती है। 2019 में, सेबी ने कंपनियों से संस्थापकों या प्रायोजकों को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता की।

- पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा: पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त डेटा सुरक्षा हानिकारक कॉर्पोरेट प्रथाएँ हैं। कंपनियों को संवेदनशील डेटा और जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को ग्राहकों के डेटा और जानकारी की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया।

- व्यवसाय संरचना और आंतरिक संघर्ष: एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित व्यवसाय संरचना आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए आवश्यक है। कंपनियों को आंतरिक संघर्षों को सुलझाने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। 2019 में इंडिगो एयरलाइंस के बोर्ड में सीईओ नियुक्ति पर सार्वजनिक विवाद ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में चिंताओं को उठाया।

- हितों का टकराव: प्रबंधक शेयरधारकों की कीमत पर अपने लिए समृद्ध हो रहे हैं, यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 2018 में, सेबी ने कंपनियों को संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया।

- कमजोर बोर्ड: बोर्ड के सदस्यों में अनुभव और पृष्ठभूमि की विविधता की कमी एक बड़ी कमजोरी है। कंपनियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बोर्ड में सदस्यों की विविध पृष्ठभूमि और अनुभव हों ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावी हो सके। 2018 में सेबी का निर्देश कंपनियों को बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक रखने के लिए था।

- अंदरूनी व्यापार: अंदरूनी व्यापार में कॉर्पोरेट अंदरूनी लोग गोपनीय जानकारी का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं। चुनौती सेबी की मजबूत जांच तंत्र की कमी है, जिससे अपराधी परिणामों से बच निकलते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार की आवश्यकता

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार की आवश्यकता

- बोर्ड की स्वतंत्रता को मजबूत करना: संतुलित बोर्ड संरचना सुनिश्चित करें जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या हो जो निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। बोर्ड के प्रदर्शन और व्यक्तिगत निदेशकों की क्षमता का समय-समय पर मूल्यांकन करें। इन्फोसिस को अक्सर भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानक के रूप में उद्धृत किया जाता है। कंपनी की बोर्ड संरचना मजबूत है, जिसमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक हैं।

- पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ाना: हितधारकों को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए कठोर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं को लागू करें। कंपनी के प्रदर्शन का समग्र दृष्टिकोण देने के लिए ESG कारकों जैसे गैर-वित्तीय जानकारी का खुलासा करें। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस, पारदर्शिता और गवर्नेंस मानकों के पालन का इतिहास रखती है। 2016 में सायरस मिस्त्री को अध्यक्ष के पद से हटाने और उसके बाद के कानूनी संघर्षों ने समूह की गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया।

- शेयरधारकों को सशक्त बनाना: महत्वपूर्ण वोटों के दौरान सूचित शेयरधारक निर्णय लेने को सुगम बनाने के लिए प्रॉक्सी सलाहकार सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें। बोर्ड और प्रबंधन को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए शेयरधारक सक्रियता को बढ़ावा दें।

- प्रभावी जोखिम प्रबंधन: जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक समर्पित समिति स्थापित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यवसाय के लिए संभावित खतरों का सक्रिय रूप से समाधान किया जाए। उभरते जोखिमों और कमजोरियों से पहले रहने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन करें।

- नैतिक आचार और अनुपालन: सभी कर्मचारियों और हितधारकों के लिए अपेक्षित व्यवहार और नैतिक मानकों को परिभाषित करने वाला एक व्यापक नैतिकता कोड विकसित और लागू करें। अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत व्हिसलब्लोअर तंत्र लागू करें, जिससे प्रतिशोध का भय न हो।

- कार्यकारी मुआवजा नीतियाँ: कार्यकारी मुआवजे को कंपनी के प्रदर्शन के साथ संरेखित करें यह सुनिश्चित करते हुए कि नेता सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हों। कार्यकारी मुआवजे की संरचनाओं को शेयरधारकों के सामने स्पष्ट रूप से उजागर करें, जिससे जवाबदेही को बढ़ावा मिले।

- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR): व्यवसाय संचालन में सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को एकीकृत करें और कंपनी की व्यापक सामाजिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए CSR गतिविधियों का खुलासा करें।

- बोर्ड प्रशिक्षण और विकास: बोर्ड के सदस्यों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे उद्योग के रुझानों, नियामक परिवर्तनों और गवर्नेंस के सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अद्यतित रहें। प्रमुख नेतृत्व पदों के लिए एक मजबूत उत्तराधिकार योजना विकसित करें ताकि निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

- नियामक अनुपालन: सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट करें। नियामक प्राधिकरणों द्वारा स्थापित कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड और दिशानिर्देशों का पालन करें।

- हितधारकों के साथ संवाद: शेयरधारकों, कर्मचारियों और ग्राहकों सहित हितधारकों के साथ खुले संचार को बढ़ावा दें, जिससे विश्वास और पारदर्शिता बने। हितधारकों से प्रतिक्रिया सक्रिय रूप से प्राप्त करें और उनके विचारों पर विचार करें ताकि उनकी चिंताओं और अपेक्षाओं का समाधान किया जा सके। महिंद्रा एंड महिंद्रा नैतिक व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। कंपनी की गवर्नेंस प्रथाएँ हितधारक सहभागिता और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर समिति की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

कोटक पैनल रिपोर्ट: SEBI द्वारा उधय कोटक की अध्यक्षता में गठित पैनल ने 2017 में कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों में सुधार के लिए कई परिवर्तन सुझाए हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर समिति की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

कोटक पैनल रिपोर्ट: सेबी द्वारा उदय कोटक की अध्यक्षता में गठित पैनल ने 2017 में कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं:

- बोर्ड का अध्यक्षप्रबंध निदेशक/ CEO नहीं हो सकता।

- बोर्ड में कम से कम छह निदेशक होने चाहिए। इनमें से 50% स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हो।

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए और उनके संबंधित कौशल का खुलासा किया जाना चाहिए।

- कंपनी और इसके प्रमोटरों के बीच जानकारी साझा करने के लिए औपचारिक चैनल बनाना चाहिए।

- जन क्षेत्र की कंपनियाँ सूचीकरण नियमों द्वारा शासित होनी चाहिए, न कि नोडल मंत्रालयों द्वारा।

- यदि लापरवाहियाँ पाई जाती हैं, तो ऑडिटरों को दंडित किया जाना चाहिए।

- सेबी को व्हिसलब्लोअर को इम्युनिटी देने के लिए शक्तियाँ होनी चाहिए।

- कंपनियों को वार्षिक रिपोर्टों में मध्यम-से-दीर्घकालिक व्यापार रणनीति का खुलासा करना चाहिए।

टीके विश्वनाथन समिति: टीके विश्वनाथन समिति ने 2018 में निष्पक्ष बाजार आचरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

इनसाइडर ट्रेडिंग पर कई अनुशंसाओं में से एक है दो अलग-अलग आचार संहिताओं का निर्माण।

- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा इनसाइडर जानकारी के साथ निपटने के लिए न्यूनतम मानक।

- बाजार मध्यस्थों और अन्य के लिए मानक जो मूल्य-संवेदनशील जानकारी को संभाल रहे हैं।

- कंपनियों को उन निर्धारित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों का विवरण बनाए रखना चाहिए, जो संवेदनशील जानकारी के साथ निपट सकते हैं, और उन लोगों का विवरण जो निर्धारित व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा कर सकते हैं या जो एक वर्ष के लिए समान पता साझा करते हैं।

- इस प्रकार की जानकारी कंपनी द्वारा एक खोज योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी जा सकती है। इसे SEBI के साथ मामले के आधार पर साझा किया जा सकता है।

- समिति ने SEBI को फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को टैप करने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति देने की सिफारिश की है। यह इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य धोखाधड़ी की जांच के लिए है। वर्तमान में, SEBI के पास केवल कॉल रिकॉर्ड, जिसमें नंबर और अवधि शामिल हैं, मांगने की शक्ति है।

कुमार मंगलम बिरला समिति रिपोर्ट, 2000: रिपोर्ट की कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:

अध्यक्ष और CEO की भूमिकाओं का विभाजन।

- अध्यक्ष और CEO की भूमिकाओं का विभाजन।

- निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति।

- वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी के लिए ऑडिट समिति की स्थापना।

- कंपनियों द्वारा अपने वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रदर्शन का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता।

- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता की स्थापना।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश:

- सत्याम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड धोखाधड़ी (2009): सत्याम के संस्थापक और अध्यक्ष, रामालिंगा राजू, ने कंपनी के वित्तीय विवरणों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने और लेखांकन धोखाधड़ी में शामिल होने की बात स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता ने सत्याम के बोर्ड और प्रबंधन के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया और मजबूत корпоратив शासन तंत्र की आवश्यकता को उजागर किया।

- सेबी बनाम सहारा (2012): सहारा मामला सेबी और सहारा समूह के बीच वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) के निर्गमन को लेकर एक लंबी अवधि के विवाद से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। इस न्यायादेश का कॉर्पोरेट धन जुटाने की प्रथाओं पर प्रभाव पड़ा।

निष्कर्ष

भारत में कॉर्पोरेट शासन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें:

कानूनी सुधार मौजूदा कानूनों को अपडेट और सुधारने के लिए आवश्यक हैं।

- नियामक सुधार की जरूरत है ताकि निगरानी और पालन को मजबूत किया जा सके।

- एक संस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है ताकि अधिक नैतिक व्यापार प्रथाओं की ओर अग्रसर हुआ जा सके।

- वैश्विक मानकों में बदलाव के साथ निगरानी करना और समायोजन करना महत्वपूर्ण है। यह निवेशकों का विश्वास बनाए रखने और आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने में मदद करता है।

यह महत्वपूर्ण है कि बदलते वैश्विक मानकों पर लगातार निगरानी और समायोजन किया जाए।

|

46 videos|101 docs

|