गहराई में: प्रमुख संवैधानिक संशोधन | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

समाचार में क्यों?

- 26 नवम्बर, 2024 को भारत ने संविधान दिवस मनाया।

- भारतीय संविधान की एक मुख्य ताकत इसकी गतिशीलता है, जो इसे समय के साथ व्याख्या या संशोधन के माध्यम से अनुकूलित करने की अनुमति देती है।

- यह विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से एक है, जो इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय विकास और प्रगति में बाधा नहीं डालता।

- संविधान दिवस 26 नवम्बर को 1949 में भारतीय संविधान के अंगीकरण की स्मृति में मनाया जाता है।

- यह दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसी प्रमुख लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाता है।

- 2015 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के संविधान से संबंध को मजबूत करने के लिए 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इससे पहले, इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता था।

- संविधान दिवस संविधान सभा के संविधान के मसौदे के दृष्टिकोण का सम्मान करता है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर को "भारतीय संविधान के पिता" के रूप में मान्यता देता है, जिन्होंने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- जम्मू और कश्मीर ने 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद 74 वर्षों में पहली बार संविधान दिवस मनाया। यह घटना भारत के कानूनी और राजनीतिक ढांचे के साथ संघ क्षेत्र के महत्वपूर्ण संरेखण का प्रतीक थी।

संविधान के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

संविधान का उद्देश्य

- संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों की बुनियादी कोड, संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और कर्तव्यों के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है।

संविधान का मसौदा तैयार करने की समयरेखा

- संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ।

- प्रारंभ में, इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और यह लगभग 145,000 शब्दों का था, जिससे यह अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया।

- इसे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा हाथ से लिखी गई कलिग्राफी में तैयार किया गया था, जिसमें पृष्ठों को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में सजाया गया।

- हर अनुच्छेद पर संविधान सभा में चर्चा की गई, जिसने संविधान को तैयार करने के लिए 11 सत्रों और 167 दिनों में 2 वर्ष और 11 महीने तक बैठक की।

प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यह नागरिकों को न्याय, समानता, और स्वतंत्रता का वचन देती है और भाईचारे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

संविधान का निर्माण

- डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे।

संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो अपनी विस्तार और संरचना के लिए जाना जाता है।

- प्रारंभ में, इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ थीं। 2019 तक, इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

संविधान के स्रोत

- भारतीय संविधान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संविधानों और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उधार लिया गया है।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर, मुख्य आर्किटेक्ट, ने इसे बनाने के दौरान \"विश्व के सभी ज्ञात संविधानों की खोज\" करने का उल्लेख किया।

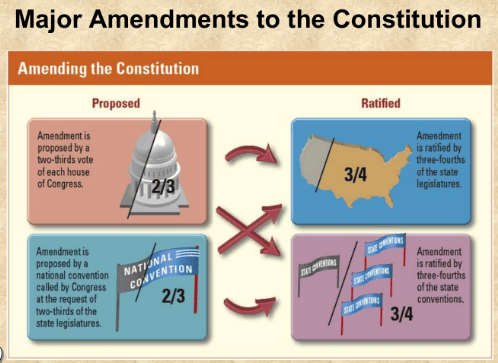

- संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों का मिश्रण है। संशोधन विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है।

- संशोधनों के विभिन्न प्रकार हैं: विशेष बहुमत, राज्य अनुमोदन के साथ विशेष बहुमत।

संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक प्रवृत्ति

- संविधान एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है जिसमें एक मजबूत केंद्र, दोहरी सरकार, और शक्तियों का विभाजन शामिल है।

- हालांकि, इसमें एकल संविधान और केंद्रीय रूप से नियुक्त गवर्नरों जैसे एकात्मक विशेषताएँ भी हैं।

- भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य अलग नहीं हो सकते।

संसदीय शासन प्रणाली

- भारत एक संसदीय प्रणाली का अनुसरण करता है, जो विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच सहयोग पर जोर देता है।

- मुख्य विशेषताएँ: नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी, बहुमत पार्टी शासन, संविधानिक जिम्मेदारी।

- यह प्रणाली, जो ब्रिटेन पर आधारित है, में एक निर्वाचित राज्य के प्रमुख जैसी महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय

- भारत संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संतुलन बनाए रखता है।

- उच्चतम न्यायालय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जबकि संसद संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है।

एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

भारत में न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं।

- भारत में न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं।

- यह प्रणाली केंद्रीय और राज्य कानूनों को लागू करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अपीलीय निकाय और मौलिक अधिकारों का रक्षक है।

मौलिक अधिकार (FRs)

- FRs सभी नागरिकों को सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार के अधिकार शामिल हैं।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

- ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं।

- ये गैर-न्यायिकीय हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकते, लेकिन ये शासन के लिए मौलिक हैं।

मौलिक कर्तव्य

मूल रूप से संविधान में नहीं थे, मौलिक कर्तव्य आंतरिक आपातकाल के दौरान जोड़े गए। कुल ग्यारह कर्तव्य हैं, जो गैर-न्यायिक हैं।

- मूल रूप से संविधान में नहीं थे, मौलिक कर्तव्य आंतरिक आपातकाल के दौरान जोड़े गए। कुल ग्यारह कर्तव्य हैं, जो गैर-न्यायिक हैं।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य

- संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखता है, जो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

- हर नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक का है, उसे भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है।

एकल नागरिकता

- सभी नागरिकों को उस राज्य की परवाह किए बिना समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं जिसमें वे निवास करते हैं।

स्वतंत्र संस्थाएँ

- संविधान स्वतंत्र संस्थाएँ स्थापित करता है जैसे कि निर्वाचन आयोग, महालेखाकार, और सार्वजनिक सेवा आयोग ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके।

आपातकालीन प्रावधान

- राष्ट्रीय, राज्य, और वित्तीय आपातकाल के लिए प्रावधान हैं, जो राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों का सामना करने की अनुमति देते हैं।

तीन स्तर की सरकार

संविधान ने मूलतः दोहरी राजनीति का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में संशोधनों ने स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को जोड़ा।

- संविधान ने मूलतः दोहरी राजनीति का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में संशोधनों ने स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को जोड़ा।

सहकारी समितियाँ

- 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान करता है।

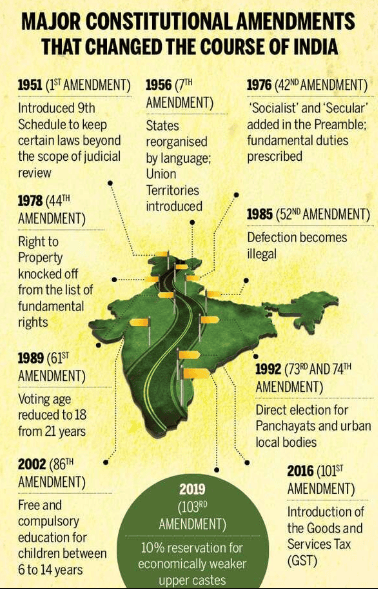

- 1st Amendment (1951): राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया।

- 7th Amendment (1956): राज्यों को श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रावधान समाप्त किया और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया।

- 42nd Amendment (1976): मौलिक कर्तव्यों को पेश किया, प्रस्तावना में बदलाव किया, और लोकसभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल बढ़ाया।

- 44th Amendment (1978): लोकसभा और राज्य विधान सभाओं का मूल कार्यकाल बहाल किया, और मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया।

- 52nd Amendment (1985): दलबदल के आधार पर सदस्यों के अयोग्यता का प्रावधान किया।

- 61st Amendment (1988): मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया।

- 73rd और 74th Amendments (1992): पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया।

- 86th Amendment (2002): प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

- 101st Amendment (2016): केंद्र और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की अनुमति दी।

- 103rd Amendment (2019): सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की।

- 104th Amendment (2020): लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान भारत की लोकतंत्र, न्याय, समानता, और बंधुत्व के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसकी परिवर्तनशीलता, सभी को समाहित करने की क्षमता, और विस्तृत ढांचे की उपलब्धता इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। संविधान दिवस लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और उन लोगों के दृष्टिकोण को सम्मानित करता है जिन्होंने इसे बनाया। डॉ. बी.आर. आम्बेडकर का संविधानिक नैतिकता का विचार संविधान की अधिकारिता का सम्मान करने और इसके नियमों का पालन करने के महत्व को उजागर करता है। यह सिद्धांत सभी सरकार के हिस्सों, संवैधानिक निकायों, नागरिक समाज, और नागरिकों को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत का विकास इसकी स्थापना के मूल्यों के प्रति सच्चा बना रहे।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|