गुप्त: भारतीय सामंतवाद | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

भारतीय सामंतवाद

प्रो. आर.एस. शर्मा और प्राचीन भारत में सामंतवाद का सिद्धांत:

- प्रो. आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत में सामंतवाद के सिद्धांत के एक प्रमुख समर्थक हैं।

- उन्होंने "सामंतवाद" शब्द का उपयोग गुप्त काल के बाद की सामाजिक-आर्थिक संरचना का वर्णन करने के लिए किया है।

सामंतवाद की विशेषताएँ:

- शर्मा के अनुसार, सामंतवाद एक प्रमुखतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में उभरता है, जिसमें जमींदारों और श्रमिक कृषकों की स्पष्ट श्रेणियाँ होती हैं।

- इस प्रणाली में, जमींदार सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के तरीकों से अधिशेष निकालते हैं, जिसे अतिरिक्त-आर्थिक कहा जाता है।

भूमि अनुदान और सामंती मॉडल:

- सामंती मॉडल की उत्पत्ति और विकास को पहले शताब्दी ईस्वी में ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों से जोड़ा जा सकता है।

- गुप्त काल के दौरान, उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई, जो बाद के काल में भी जारी रही।

ब्राह्मणों और मंदिरों की भूमिका:

- ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि राजस्व नागरिक और सैनिक सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्यों के लिए प्राप्त हुआ।

- उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों से दंड वसूलने के लिए वित्तीय शक्तियाँ और प्रशासनिक अधिकार दिए गए, जो सामाजिक-आर्थिक संरचना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

जमींदारों का उदय:

- जमींदारों की एक श्रेणी का गठन देश भर में असमान रूप से हुआ, जिसका प्रारंभिक उदय ईसाई युग की शुरुआत में महाराष्ट्र में हुआ।

- भूमि अनुदानों की प्रक्रिया दूरदराज, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में नए आय स्रोतों की खोज के लिए शुरू हुई।

- जब शासक वर्ग ने इसकी महत्ता को पहचाना, तो यह प्रथा मध्यदेश, जो ब्राह्मणीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र था, में विस्तारित हुई।

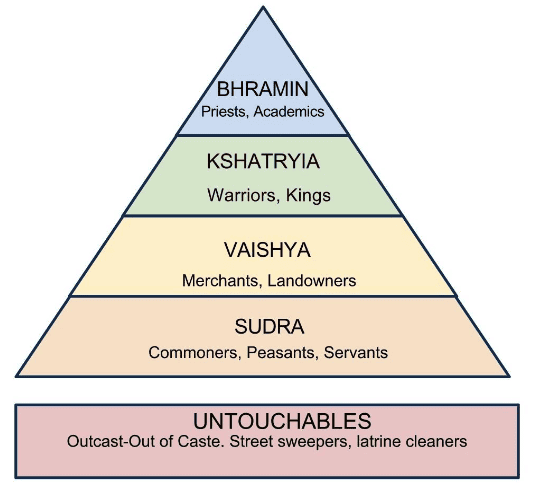

शूद्रों का रूपांतरण:

- गुप्त काल से, शूद्र, जिन्हें तीन उच्च वर्णों के सामान्य दासों के रूप में माना जाता था, किसान बन गए। यह परिवर्तन भारत के फ्यूडल मॉडल के सामाजिक-आर्थिक पहलू से सीधे संबंधित था।

- शूद्र श्रमिकों को अधिक स्थापित जिलों में भूमि दी गई, और पिछड़े क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनजातीय किसान को भूमि सौदों के माध्यम से ब्राह्मणical प्रणाली में समाहित किया गया और उन्हें शूद्र के रूप में लेबल किया गया।

- चीनी यात्री हियुआन त्सांग और बाद में अल-बेरुनी ने शूद्रों को किसानों के रूप में इस विशेषता की पुष्टि की।

भारतीय फ्यूडल मॉडल के चरण:

- गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना शुरू हुआ और यह अगले दो सदियों तक जारी रहा।

- पाल, प्रतिहार, और राष्ट्रकूट के शासन के दौरान, ऐसे अनुदानों की संख्या और प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।

- प्रारंभ में, केवल उपभोग अधिकार दिए गए थे, लेकिन आठवीं शताब्दी से, प्राप्तकर्ताओं को स्वामित्व अधिकार भी मिलने लगे।

- भूमि अनुदान प्रक्रिया 11वीं और 12वीं शताब्दी में अपने चरम पर थी, जब उत्तरी भारत विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक विभाजनों में विभाजित हो गया, जो मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक प्राप्तकर्ताओं के स्वामित्व में थे, जिन्होंने दिए गए गांवों को लगभग जागीरों की तरह माना।

भारत में फ्यूडल मॉडल पर विभिन्न सिद्धांत: दो-चरणीय फ्यूडलिज्म सिद्धांत

- डी. डी. कोसांबी ने भारतीय फ्यूडल मॉडल की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो सामाजिक-आर्थिक इतिहास के संदर्भ में था।

- उनके प्रभावशाली कार्य, An Introduction to the Study of Indian History, जो पहले 1956 में प्रकाशित हुआ, में उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय इतिहास में फ्यूडल मॉडल का उदय एक दो-तरफा प्रक्रिया थी, जो ऊपर और नीचे दोनों से उत्पन्न हुई।

- पहला चरण, जिसे प्राथमिक चरण कहा गया, में एक ओवरलॉर्ड और उसके करदाता या स्वायत्त वसालों के बीच सीधे संबंध शामिल थे, जिसमें मध्यस्थ भूमि-स्वामित्व वर्ग का प्राधान्य नहीं था।

- दूसरा चरण एक अधिक जटिल अवधि को दर्शाता है, जिसमें ग्रामीण भूमि मालिकों का उभार होता है, जो शासक वर्ग और किसानों के बीच शक्तिशाली मध्यस्थ बनते हैं।

- यह चरण चौथी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक फैला हुआ था, जिसमें समंत की स्थापना हुई, जो फ्यूडेटरी के रूप में कार्य करते थे, जिससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक संपत्ति का फ्यूडल संपत्ति में परिवर्तन हुआ।

- कोसांबी का कार्य भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण चर्चा को प्रेरित करता है, जो इस अवधि के दौरान गहन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को उजागर करता है।

- कुछ लोगों ने इन विकासों को मध्यकालीन प्रभावों के रूप में देखा, यह सुझाव देते हुए कि भारतीय संदर्भ में फ्यूडलिज्म और मध्यकालीनता के बीच समानता है।

भारतीय फ्यूडलिज्म सिद्धांत

प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने 1965 में अपनी पुस्तक Indian Feudalism के माध्यम से भारत में सामंतवादी मॉडल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गुप्त वंश के पतन के बाद, शर्मा ने भारत और विभिन्न क्षेत्रों के बीच लंबे दूरी के व्यापार में कमी देखी। इस कमी के परिणामस्वरूप:

- शहरीकरण में गिरावट आई।

- कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर रुख किया गया।

इस संदर्भ में, जबकि वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, धन की कमी थी। सिक्कों की अनुपलब्धता के कारण, राज्य ने अपने अनुदानियों और कर्मचारियों, जिसमें ब्राह्मण शामिल थे, को भूमि के माध्यम से मुआवजा देना शुरू किया।

समय के साथ, राज्य ने खेती करने वाले किसानों पर नियंत्रण को एक नई वर्ग, जिसे “मध्यस्थ” कहा जाता है, को स्थानांतरित करना शुरू किया। इस बदलाव ने किसानों की स्थिति को सेरफ्स (serfs) के समान बना दिया, जैसे कि उनके मध्यकालीन यूरोपीय समकक्ष।

आर.एस. शर्मा के भारतीय सामंतवादी मॉडल का एक प्रमुख पहलू है मध्यस्थ वर्ग का विकास, जो सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से हुआ, विशेष रूप से अनुदानों के रूप में।

अपने बाद के कार्यों में, शर्मा ने इस आधार पर लिपिक जाति के विस्तार जैसे विचारों को पेश किया, जो अंततः कायस्थ जाति में सुदृढ़ हो गई। यह विकास राज्य के अनुदानों को दस्तावेज़ करने के लिए आवश्यक था।

मध्यस्थों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया 11वीं शताब्दी तक जारी रही, जब व्यापार और शहरीकरण का पुनरुत्थान शुरू हुआ।

भारतीय सामंतवादी मॉडल का महत्व

भारतीय सामंतवादी मॉडल विभिन्न कारणों से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है:

- कृषि विस्तार और भूमि अनुदान: मध्य भारत, उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल जैसे क्षेत्रों में, भूमि अनुदान ने पहले से अविकसित भूमि को कृषि में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रवृत्ति दक्षिण भारत में भी देखी गई। सामंतवादी युग में कृषि का काफी विस्तार हुआ।

ब्राह्मणों की भूमिका और तकनीकी उन्नति:

- अनुभवी ब्राह्मणों को अविकसित स्थानीय क्षेत्रों में उन्नत कृषि तकनीकों को पेश करने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। पुजारियों द्वारा प्रायोजित समारोह, साथ ही कुछ जनजातीय विश्वासों ने इन क्षेत्रों की भौतिक उन्नति में योगदान दिया।

प्रशासनिक ढांचा और सामाजिक व्यवस्था:

- भूमि अनुदान ने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया, जिसमें सभी शक्तियां प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित की गईं। धार्मिक लाभार्थियों ने विकसित और अविकसित दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या के बीच स्थापित व्यवस्था के प्रति भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। धर्मनिरपेक्ष जागीरदारों ने अपने शासकों का समर्थन करते हुए अपने जागीरों का प्रबंधन किया और संघर्षों के दौरान सैन्य सहायता प्रदान की।

ब्राह्मणीकरण और सांस्कृतिक समाकलन:

- भूमि अनुदान ने जनजातीय लोगों के ब्राह्मणीकरण और समाकलन को सुगम बनाया, जिससे उन्हें लेखन प्रणाली, कैलेंडर, कला, साहित्य, और एक उच्च जीवन शैली से परिचित कराया गया। इस प्रकार, सामंतवादी मॉडल ने राष्ट्र की एकता में योगदान दिया।

भारत में सामंतवादी मॉडल की आलोचना

मध्यकालीन भारत में सामंतवादी मॉडल की वैधता विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा जांच और आलोचना का विषय रही है। आलोचना के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

स्वतंत्र किसान उत्पादन:

- कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि मध्यकालीन समय में किसान उत्पादन स्वतंत्र या मुक्त था, जिसमें किसानों के पास उत्पादन के औजारों और प्रक्रियाओं पर नियंत्रण था।

- यह सुझाव दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक ढांचा स्थिर था, कृषि उत्पादन प्रथाओं में न्यूनतम परिवर्तन के साथ।

अतिरिक्त वितरण:

- आलोचकों का कहना है कि मुख्य मुद्दे अतिरिक्त के वितरण और पुनर्वितरण से संबंधित थे, न कि उत्पादन के साधनों से।

- राज्य द्वारा कृषि अतिरिक्त का अधिग्रहण शोषण का मुख्य उपकरण माना गया।

व्यापार और आर्थिक स्थिरता:

- कुछ इतिहासकारों ने इस धारणा को चुनौती दी है कि व्यापार में गिरावट आई थी और भारतीय सामंतवाद के काल में पैसे की कमी थी।

- D. N. Jha ने R. S. शर्मा की आलोचना की कि उन्होंने भारत में सामंतवादी मॉडल के विकास को दीर्घदृष्टि के बाहरी व्यापार की कमी से अधिक जोड़ा।

कालियुग साक्ष्य और संकट:

- भारतीय सामंतवाद स्कूल के इतिहासकारों, जैसे D. N. Jha, ने कालियुग के साक्ष्यों में विसंगतियों की ओर इशारा किया है और अपेक्षित 'संकट' पर सवाल उठाया।

- B. P. Sahu ने संकट के संकेतक के रूप में कालियुग साक्ष्य की वैधता पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि यह अधिकतर राजत्व और ब्राह्मणवादी विचारधारा की पुनर्व्याख्या के बारे में था।

निष्कर्ष

- गुप्त काल के दौरान, समाज की कृषि संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक उल्लेखनीय विकास पुजारी जमींदारों का उदय था, जो स्थानीय किसानों की कीमत पर हुआ।

- इस समय के दौरान पुजारियों और अधिकारियों को भूमि देने का अभ्यास व्यापक हो गया।

- हालांकि भूमि अनुदान प्रणाली का आरंभिक establecimiento सतवाहनों द्वारा किया गया था, यह गुप्त काल में एक सामान्य प्रथा बन गई।

- ब्राह्मण पुजारियों को कर-मुक्त भूमि दी गई और उन्हें किसानों से किराया वसूलने का अधिकार मिला।

- ऐसी भूमि का स्वामित्व वंशानुगत हो गया, जिससे राज्य के लाभार्थियों को अपनी दी गई भूमि के आभासी शासक के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली।

- उनके पास कानून का प्रशासन करने और दंड लगाने की शक्ति थी, बिना राज्य के हस्तक्षेप के।

- इस प्रकार, कई ब्राह्मण समृद्ध जमींदार बन गए, जो अक्सर किसानों का शोषण करते थे।

- स्थानीय जनजातीय किसान निम्न स्थिति में आ गए, और मध्य और पश्चिमी भारत में, किसानों को बंधुआ श्रम का सामना करना पड़ा।

- सकारात्मक पक्ष यह था कि बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को कृषि में लाया गया और मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मण लाभार्थियों द्वारा कृषि ज्ञान में सुधार किया गया।

- हालांकि, उभरी बड़ी असमानताओं के कारण, कुछ विद्वानों का तर्क है कि गुप्त काल को विशेष रूप से उच्च वर्गों के लिए एक स्वर्ण युग माना जा सकता है।

- उदाहरण के लिए, रोमिला थापर का सुझाव है कि गुप्त काल का 'स्वर्ण युग' के रूप में वर्णन उच्च वर्गों के संदर्भ में सही है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|