जनसंख्या | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

परिचय

- किसी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इसके लोग होते हैं।

- भारत की वर्तमान जनसंख्या 138.26 करोड़ (2020) है, जो यूएन डेटा के अनुसार है।

- भारत की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या का 17.7% है। भारत जनसंख्या के आधार पर देशों (और आश्रित क्षेत्रों) की सूची में दूसरे स्थान पर है।

- हाल ही में जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक भारत में 273 मिलियन लोगों की वृद्धि होने की उम्मीद है।

- अक्सर यह तर्क किया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या अनिवार्य रूप से इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है।

- भारत में 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 17.64% थी। यह 1991-2001 के दौरान 21.54% से कम हुई।

- भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है।

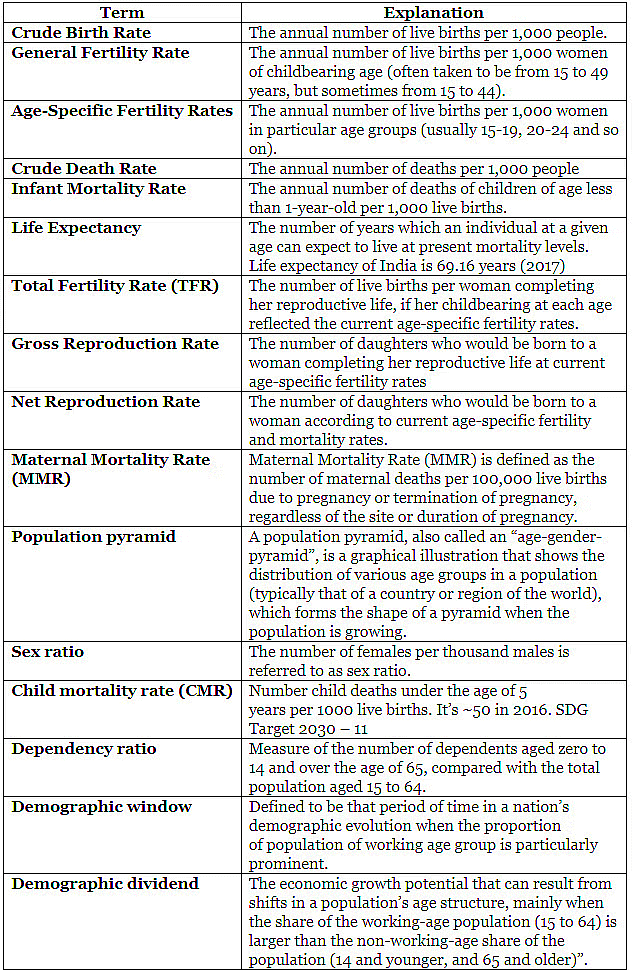

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

भारत में जनसंख्या वितरण का पैटर्न बहुत असमान है। देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के जनसंख्या प्रतिशत में दिखता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं।

- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात (10 राज्य) मिलकर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

- कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि बहुत घनी जनसंख्या वाले हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख जैसे संघ शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है।

- राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जनसंख्या असमान रूप से वितरित है।

- पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या घनत्व में 200 से अधिक व्यक्तियों की स्थिर वृद्धि हुई है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व 1951 में 117 व्यक्ति/ वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति/ वर्ग किलोमीटर हो गया।

- पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम है।

- भारत में जनसंख्या का ऐसा असमान स्थानिक वितरण जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक-आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है।

- जनसंख्या घनत्व भूमि पर जनसंख्या दबाव को अध्ययन करने का एक कच्चा माप है।

- कुल कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या के दबाव के मामले में मानव-भूमि अनुपात के बेहतर समझ के लिए, शारीरिक और कृषि घनत्व को ज्ञात किया जाना चाहिए, जो भारत जैसे बड़े कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।

- भौतिक कारक

- जलवायु

कठोर जलवायु वाले क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं।

- उदाहरण: पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु के कारण जनसंख्या का घनत्व कम है।

- उदाहरण: गुजरात से पश्चिम बंगाल तक के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है।

भूभाग

- लोग rugged और कठोर भूभाग से बचते हैं।

- सपाट क्षेत्र, जहां राहत कम होती है, लोगों द्वारा बसावट के लिए पसंद किए जाते हैं।

- उदाहरण: उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र, डेल्टास और तटीय मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारतीय राज्यों एवं हिमालयी राज्यों के पठारों और पहाड़ियों की तुलना में अधिक है।

जल की उपलब्धता

- नदी के मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और झीलों एवं तालाबों के चारों ओर के क्षेत्र घनी जनसंख्या वाले होते हैं।

- उदाहरण: पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई नहर (इंदिरा गांधी नहर) के विकास ने क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने में मदद की है।

खनिज संसाधनों की उपलब्धता

- किसी क्षेत्र की खनिज संपत्ति बसने वालों को आकर्षित करती है।

- उदाहरण: rugged भूभाग के बावजूद, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के खनिज समृद्ध पठारों में बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक कारक

उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता

- उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व का एक कारण उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों की मौजूदगी है, जहां पारिवारिक कृषि एक बड़ी जनसंख्या को पोषित कर सकती है।

विकसित परिवहन प्रणाली

- मैदानी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विकास करना आसान होता है।

- पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की सीमित संभावनाएं इन क्षेत्रों में बड़े जनसंख्या घनत्व को रोकती हैं।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण

उद्योगों का विकास और इसके परिणामस्वरूप शहरीकरण ने जनसंख्या के koncentration और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार, अत्यधिक शहरीकृत और औद्योगीकृत क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उदाहरण: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण जनसंख्या की उच्च संगठना है, जो ग्रामीण-शहरी प्रवासियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करती है।

ऐतिहासिक कारक

- यह देखा गया है कि भारत के नदी के मैदानी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च घनत्व की प्रवृत्ति बनी रही है।

- हालांकि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि भूमि और जल का उपयोग विघटन के संकेत दिखाता है, फिर भी जनसंख्या का घनत्व उच्च बना हुआ है क्योंकि यहां मानव बस्ती और परिवहन नेटवर्क का प्रारंभिक इतिहास है।

जनसंख्या का विकास

- जनसंख्या का विकास किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या में परिवर्तन है, जो दो समय बिंदुओं के बीच होता है।

- इसकी दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है।

- भारत में पिछले एक सदी में जनसंख्या की वृद्धि की दर वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन की दर द्वारा प्रभावित हुई है, और इस प्रकार यह विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

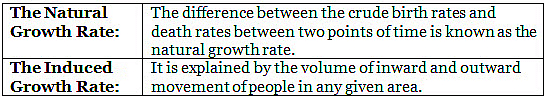

- पिछली सदी में विकास के चार स्पष्ट चरण पहचाने गए हैं:

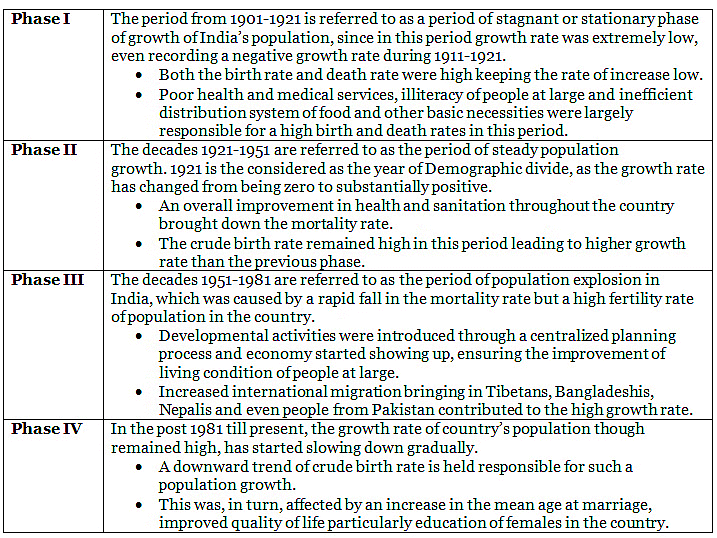

जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता

- केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में वृद्धि की दर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है (1991-2001)।

- 2001-2011 के दौरान, लगभग सभी राज्यों और संघ क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में कम रही है।

- छह सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्रतिशत दशक वृद्धि दर 2001-2011 के दौरान 1991-2001 की तुलना में गिर गई है।

वृद्धि दर में कमी के कारण

- 1952 में, भारत दुनिया का पहला देश था जिसने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें परिवार नियोजन पर जोर दिया गया ताकि जन्म दरों को इस हद तक कम किया जा सके कि जनसंख्या को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिर रखा जा सके।

- शिक्षा पर जोर और जीवन स्तर में वृद्धि ने निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में मदद की है।

- जनसंख्या विकास के लिए विभिन्न जनसंख्या नीतियों ने punitive कार्यवाही के बजाय भारत को अपनी वृद्धि दर को कम करने में मदद की है।

जनसंख्या परिवर्तन

- जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत (DTT) का उपयोग किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।

- यह सिद्धांत बताता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से प्रारंभ होती है और जैसे-जैसे समाज ग्रामीण कृषक और अशिक्षित से शहरी औद्योगिक और शिक्षित समाज में प्रगति करता है, यह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ती है।

- ये परिवर्तन चरणों में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनसंख्या चक्र कहा जाता है।

- पहले चरण में उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु दर होती है क्योंकि लोग epidemics और परिवर्तनीय खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मृत्यु को संतुलित करने के लिए अधिक प्रजनन करते हैं।

- जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि में लगे होते हैं जहां बड़े परिवार एक संपत्ति होते हैं।

- जीवन प्रत्याशा कम होती है, लोग अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं और तकनीकी स्तर भी निम्न होता है।

- दो सौ साल पहले, दुनिया के सभी देश इसी चरण में थे।

- दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन दर उच्च रहती है लेकिन समय के साथ यह घटती है।

- इसके साथ ही मृत्यु दर में कमी आती है।

- स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार मृत्यु दर को कम करने में योगदान देता है।

- इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि उच्च होती है।

- अंतिम चरण में, प्रजनन और मृत्यु दर दोनों काफी हद तक घट जाते हैं।

- जनसंख्या या तो स्थिर होती है या धीरे-धीरे बढ़ती है।

- जनसंख्या शहरीकृत, शिक्षित होती है और उच्च तकनीकी ज्ञान रखती है और जानबूझकर परिवार के आकार को नियंत्रित करती है।

- यह दिखाता है कि मानव अत्यधिक लचीले होते हैं और अपनी प्रजनन क्षमता को समायोजित करने में सक्षम होते हैं।

- वर्तमान में, विभिन्न देश जनसंख्या परिवर्तन के विभिन्न चरणों में हैं।

जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत

नया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000)

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) नागरिकों की स्वैच्छिक सहमति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जबकि प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने पर जोर देती है।

- नया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) अगले 10 वर्षों के लिए भारत के लोगों की प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नीति ढांचा प्रदान करता है।

- 2045 तक जनसंख्या की वृद्धि दर को शून्य करने का लक्ष्य।

- 2010 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों में 30 से नीचे लाने का लक्ष्य।

- 2010 तक जन्म दर को प्रति 1000 में 21 तक कम करने का लक्ष्य।

- 2010 तक कुल प्रजनन दर को 1 तक लाने का लक्ष्य।

- अनुमान है कि 2016 तक भारत की जनसंख्या 126.4 करोड़ होगी।

- जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय आयोग, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, सभी मुख्यमंत्री, चयनित केंद्रीय मंत्री, NGO और विशेषज्ञों के साथ कार्यान्वयन की देखरेख के लिए। (हालांकि यह एक निष्क्रिय निकाय प्रतीत होता है)।

- जनसंख्या स्थिरीकरण कोष (2005): एक स्वायत्त निकाय, स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, जागरूकता उत्पन्न करने, समुदाय की भागीदारी, वित्तीय दान जुटाने आदि के लिए। इसे दो योजनाओं के लिए जाना जाता है:

- प्रेरणा योजना (विवाह, बच्चे पैदा करने और अंतराल को प्रोत्साहित करने के लिए। ASHA कार्यकर्ता जोड़ों को परामर्श देंगे, गर्भनिरोधक प्रदान करेंगे आदि)

- संतुष्टि योजना (स्त्रीरीकरण सेवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

भारत की जनसंख्या नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन

भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियाँ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं, क्योंकि हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बने हुए हैं। 1951 में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, लेकिन 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ हो गई। इसमें कुछ कमियां रही हैं।

NPP का दृष्टिकोण संकीर्ण है, जो गर्भनिरोधक और नसबंदी को बहुत महत्व देता है। जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की मूल शर्तों में गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा का प्रसार शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को प्रचारित नहीं किया गया और जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में जन समर्थन हासिल करने में विफल रही। हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों में उचित योग्यता का अभाव और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपकरणों का सीमित उपयोग या दुरुपयोग के कारण इस नीति की असफलता हुई।

- NPP का दृष्टिकोण संकीर्ण है, जो गर्भनिरोधक और नसबंदी को बहुत महत्व देता है। जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की मूल शर्तों में गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा का प्रसार शामिल हैं।

आपातकाल (1976-77) के दौरान बल प्रयोग ने जनता में गंभीर असंतोष पैदा किया। इससे NPP पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव

- भारत समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) दर्शाता है कि कुल प्रजनन दर (TFR) विभिन्न धन समूहों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है:

- सबसे गरीब धन समूह की TFR 3.2 बच्चे प्रति महिला है।

- दूसरे सबसे गरीब धन समूह की TFR 2.5 बच्चे प्रति महिला है।

- सबसे धनी धन समूह की TFR 1.5 बच्चे प्रति महिला है।

- यह दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अधिक केंद्रित है।

- जनसंख्या वृद्धि गरीबी, भुखमरी और कुपोषण की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में एक बाधा के रूप में कार्य करती है, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रदान करने में भी।

- SDGs 1, 2, 3 और 4 (लक्ष्य 1: कोई गरीबी नहीं, लक्ष्य 2: शून्य भूख, लक्ष्य 3: अच्छी स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होने जा रहे हैं।

- वर्तमान में, भारत देश में लगभग 25 मिलियन नौकरी चाहने वालों का उत्पादन कर रहा है, हालाँकि, देश केवल 7 मिलियन को ही रोजगार प्रदान कर पा रहा है। यह 18 मिलियन का अंतर देश में बेरोजगारी और अंडरइम्प्लॉयमेंट का बोझ बढ़ा रहा है, जिससे जनसंख्या लाभ को जनसंख्या आपदा में बदल रहा है।

- भारत की जनसंख्या वृद्धि सतत नहीं है। भारत केवल चीन के भूमि क्षेत्र का लगभग 35-40% है।

- 19वीं सदी में, जब यूरोप में जनसंख्या विस्फोट हुआ, तब उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि का अधिग्रहण कर लिया था। भारत के पास कब्जा करने के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है और उपलब्ध भूमि इस जनसंख्या वृद्धि को सहन नहीं कर सकती।

जनसंख्या वृद्धि गरीबी, भुखमरी और कुपोषण की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में एक बाधा के रूप में कार्य करती है, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रदान करने में भी।

- SDGs 1, 2, 3 और 4 (लक्ष्य 1: कोई गरीबी नहीं, लक्ष्य 2: शून्य भूख, लक्ष्य 3: अच्छी स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होने जा रहे हैं।

जनसंख्या संरचना

ग्रामीण – शहरी संरचना

विश्व बैंक के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 34% है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी 2018 के विश्व शहरीकरण पूर्वानुमान में अनुमान लगाया गया है कि 2050 में भारत की शहरी जनसंख्या 52.8% तक पहुँच जाएगी। भारत में 640,867 गाँव हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, जिनमें से 597,608 (93.2 प्रतिशत) आबाद हैं। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के पैटर्न का गहन अध्ययन यह दर्शाता है कि राज्य के भीतर और राज्य के बीच, शहरीकरण की सापेक्ष डिग्री और ग्रामीण-शहरी प्रवास ग्रामीण जनसंख्या के संकेंद्रण को विनियमित करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का वितरण पूरे देश में समान नहीं है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुल जनसंख्या का केवल थोड़ा सा अधिक आधा हिस्सा गाँवों में निवास करता है।

- बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है।

ग्रामीण-शहरी संरचना, जनगणना 2011

- ग्रामीण-शहरी प्रवास मुख्य रूप से उत्तर भारतीय मैदानों में मुख्य सड़क लिंक और रेलरोड के साथ शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट है, जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु – मैसूर, मदुरै – कोयंबटूर, अहमदाबाद – सूरत, दिल्ली – कानपुर और लुधियाना – जालंधर।

भाषाई संरचना

- भारत एक भाषाई विविधता का देश है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में मातृभाषाओं के कच्चे आंकड़ों की संख्या 19,569 है। हालांकि, देश की 71 प्रतिशत जनसंख्या की मातृभाषा 22 निर्धारित भाषाओं में से एक है। निर्धारित भाषाओं में, हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे छोटी भाषा समूह कश्मीरी और संस्कृत बोलने वाले हैं। यह देखा गया है कि देश में भाषाई क्षेत्र स्पष्ट और विशिष्ट सीमाएँ नहीं बनाए रखते हैं।

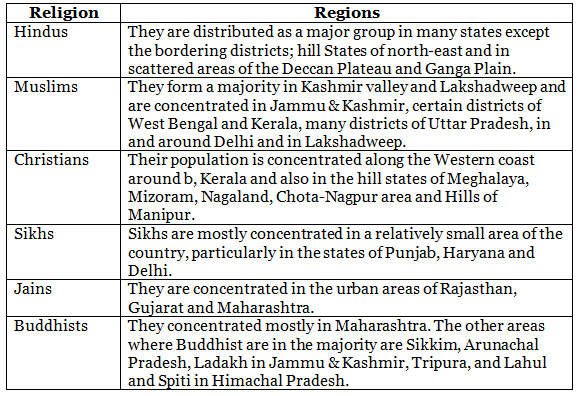

धार्मिक संरचना

धार्मिक संरचना कुल जनसंख्या का वितरण छह प्रमुख धार्मिक समुदायों, अर्थात् हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के अनुसार दर्शाता है।

व्यवसायिक संरचना

- आर्थिक स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या को तीन समूहों में विभाजित किया गया है:

- मुख्य श्रमिक: मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन (या छह महीने) काम करता है।

- मार्जिनल श्रमिक: मार्जिनल श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिन (या छह महीने) से कम काम करता है।

- गैर-श्रमिक: ये जनसंख्या के बेरोजगार समूह से संबंधित हैं।

भारत में, श्रमिकों (मुख्य और मार्जिनल दोनों) का अनुपात केवल 37.5% है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19), जिससे लगभग 60% गैर-श्रमिक के रूप में छोड़ दिया गया है। यह गोवा में लगभग 39.6% से लेकर दमन और दीव में लगभग 49.9% तक भिन्न होता है। यह एक ऐसे आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें निर्भर जनसंख्या का बड़ा अनुपात है, जो संभवतः बेरोजगार या अधूरी रोजगार वाले लोगों की बड़ी संख्या को इंगित करता है।

भारत जैसे देश के संदर्भ में, काम करने की भागीदारी दर आमतौर पर आर्थिक विकास के निम्न स्तर के क्षेत्रों में अधिक होती है क्योंकि जीवनयापन या उसके निकट जीवनयापन आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए मैनुअल श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

जहां तक देश के पुरुष और महिला जनसंख्या के व्यवसाय का संबंध है, सभी तीन क्षेत्रों, अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में पुरुष श्रमिकों की संख्या महिला श्रमिकों से अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, हालाँकि हाल के वर्षों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में महिलाओं की काम करने की भागीदारी में कुछ सुधार हुआ है।

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भारत में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात पिछले कुछ दशकों में घटा है (2001 में 58.2% से 2011 में 54.6% तक)। इसके परिणामस्वरूप, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में भागीदारी दर में वृद्धि हुई है।

लिंग अनुपात

- भारत में प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लिंग अनुपात 940 है, जो 2001 में 933 था। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका लिंग अनुपात 1084 है। हरियाणा 879 महिलाओं के साथ सबसे निचले स्तर पर है। संघ शासित क्षेत्रों में, पुदुचेरी का लिंग अनुपात सबसे ऊँचा (1037) है और दमन और दीव का सबसे निचला (618) है। तीन प्रमुख राज्यों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर, बिहार और गुजरात ने 2001 की जनगणना की तुलना में लिंग अनुपात में गिरावट दिखाई है।

बाल लिंग अनुपात

बाल लिंग अनुपात

- भारत में बाल लिंग अनुपात को 0–6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में बाल लिंग अनुपात 918 है, जो स्वतंत्रता के बाद का सबसे कम है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बाल लिंग अनुपात में वृद्धि के रुख को देख रहे हैं।

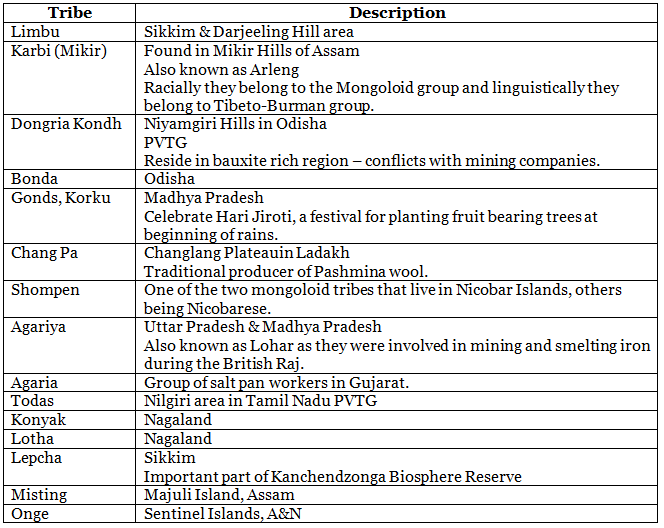

जनजातियाँ और जातीय समूह

- भारत में, जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है और यह सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पाई जाती है, सिवाय पंजाब और हरियाणा के। भारत की अधिकांश जनजातियाँ मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारतीय पहाड़ियों में केंद्रित हैं। भारत में जनजातीय समुदाय अक्सर कुछ विशिष्ट संकेतों द्वारा पहचाने जाते हैं, जैसे कि प्राचीन लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय के संपर्क में शर्माना, और पिछड़ापन। इसके साथ ही, कुछ जनजातीय समूहों में कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जैसे: शिकार और भोजन के लिए इकट्ठा होने पर निर्भरता, प्राचीन स्तर की तकनीक होना, जनसंख्या का शून्य या नकारात्मक वृद्धि, और साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर।

विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह

1973 में, धेबर आयोग ने प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स (PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जो जनजातीय समूहों में सबसे कम विकसित हैं। 2006 में, भारत सरकार ने PTGs का नाम बदलकर PVTGs रखा। इस संदर्भ में, 1975 में, भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करने के लिए एक अलग श्रेणी में PVTGs की शुरुआत की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की, जबकि 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त समूह जोड़े गए, जिससे कुल मिलाकर 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 PVTGs हो गए। PVTGs जनजातीय समूहों में अधिक कमजोर होते हैं। इस कारण से, अधिक विकसित और आत्मनिर्भर जनजातीय समूह जनजातीय विकास निधियों का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण PVTGs के विकास के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होती है। PVTGs की कुछ बुनियादी विशेषताएँ हैं – वे अधिकांशतः समरूप होते हैं, जिनकी जनसंख्या छोटी और घटती या स्थिर होती है, वे अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग-थलग होते हैं, उनके पास लिखित भाषा का अभाव होता है, प्राग्रही स्तर की तकनीक होती है और परिवर्तन की गति धीमी होती है आदि। 75 सूचीबद्ध PVTGs में सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

- 1973 में, धेबर आयोग ने प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स (PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जो जनजातीय समूहों में सबसे कम विकसित हैं। 2006 में, भारत सरकार ने PTGs का नाम बदलकर PVTGs रखा।

महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या वृद्धि

- महिलाएँ कभी-कभी आवश्यक परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय रूप से कमजोर होती हैं। उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज, एजेंसी और सार्थक भागीदारी बढ़ेगी।

- परिवार नियोजन की विफलता बड़े पैमाने पर अशिक्षा से सीधे संबंधित है, जो जल्दी विवाह, महिलाओं की निम्न स्थिति, उच्च बाल मृत्यु दर आदि में भी योगदान करती है।

- वे जनसंख्या नियंत्रण, गर्भनिरोधक और जन्म नियंत्रण के उपायों के विभिन्न तरीकों के बारे में सबसे कम जागरूक हैं।

- अशिक्षित परिवार जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को समझ नहीं पाते।

- शिक्षा का लड़कियों पर परिवर्तनकारी प्रभाव होता है। शिक्षित लड़कियाँ अधिक काम करती हैं, अधिक कमाई करती हैं, अपने क्षितिज का विस्तार करती हैं, बाद में शादी करती हैं और कम बच्चों के साथ माँ बनती हैं।

- गर्भधारण दरें उच्च होती हैं क्योंकि गर्भनिरोधक के दुष्प्रभावों के बारे में गलत जानकारी, छोटे परिवारों के लाभों के बारे में ज्ञान की कमी, और गर्भनिरोधक के खिलाफ धार्मिक या पुरुष विरोध होता है।

- किसी भी महिला के कई बच्चों के साथ अधिकांश जीवन एक माँ और पत्नी के रूप में व्यतीत होता है। जब तक वह अपने परिवार का आकार सीमित करने में सक्षम नहीं होती, तब तक वह अपने समुदाय और समाज में कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकती।

- परिवार नियोजन न केवल परिवार की भलाई में सुधार करेगा बल्कि सामाजिक समृद्धि और व्यक्तिगत खुशी को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।

- यह भी महत्वपूर्ण है कि पुरुषों और लड़कों को युवा अवस्था में संवेदनशील बनाया जाए, ताकि वे भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण परिवर्तन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकें। जब पुरुष महिलाएँ को सम्मान देने और उन्हें समानता के रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो बहुत सी लिंग आधारित असमानताएँ काफी हद तक कम हो जाएँगी।

जनसांख्यिकीय लाभांश

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, जनसंख्या लाभ का अर्थ है, "आर्थिक विकास की वह संभावनाएं जो जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं, मुख्य रूप से जब कार्यशील आयु की जनसंख्या (15 से 64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कार्यशील आयु की जनसंख्या (14 वर्ष और उससे कम, और 65 वर्ष और उससे अधिक) के हिस्से से बड़ा होता है।" भारत में 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में 5% जनसंख्या है, जो निरंतर बढ़ रही है और 2036 के आसपास लगभग 65% पर पहुंच जाएगी।

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, जनसंख्या लाभ का अर्थ है, "आर्थिक विकास की वह संभावनाएं जो जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं, मुख्य रूप से जब कार्यशील आयु की जनसंख्या (15 से 64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कार्यशील आयु की जनसंख्या (14 वर्ष और उससे कम, और 65 वर्ष और उससे अधिक) के हिस्से से बड़ा होता है।"

जनसंख्या लाभ से जुड़े चुनौतियाँ

- असमान जनसांख्यिकी: कार्यशील आयु के अनुपात में वृद्धि भारत के कुछ गरीब राज्यों में संकेंद्रित होने की संभावना है और जनसंख्या लाभ तभी पूरी तरह से प्राप्त होगा जब भारत इस कार्यशील आयु की जनसंख्या के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होगा।

- कौशल की कमी: भविष्य में जो नई नौकरियाँ उत्पन्न होंगी, वे अत्यधिक कुशल होंगी और भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी एक प्रमुख चुनौती है। भारत कम मानव पूंजी आधार और कौशल की कमी के कारण इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएगा।

- कम मानव विकास पैरामीटर: भारत का UNDP के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में 130वां स्थान है, जो चिंताजनक है। इसलिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के पैरामीटर को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने की आवश्यकता है ताकि भारतीय कार्यबल कुशल और सक्षम हो सके।

- असंगठित अर्थव्यवस्था: भारत में अर्थव्यवस्था की असंगठित प्रकृति जनसंख्या संक्रमण के लाभों को प्राप्त करने में एक और बाधा है।

- बेरोजगार वृद्धि: भविष्य की वृद्धि बेरोजगार हो सकती है, जिसका मुख्य कारण है औद्योगिक विघटन, वैश्वीकरण का विघटन, चौथी औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति। NSSO की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के लिए भारत की श्रम बल सहभागिता दर लगभग 53% है, अर्थात् कार्यशील आयु की जनसंख्या का लगभग आधा बेरोजगार है।

क्या किया जाना चाहिए?

- मानव पूंजी का निर्माण: स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता वाली शिक्षा, नौकरियों और कौशल में निवेश करके मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है, जो आर्थिक विकास, अत्यधिक गरीबी के अंत, और एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है।

- कौशल विकास: युवा जनसंख्या की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए। भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सही कौशल से सशक्त किया जाना चाहिए। सरकार ने 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने या कौशल में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना की है।

- शिक्षा: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में उचित निवेश करके शैक्षणिक स्तरों को बढ़ाना। भारत में लगभग 41% जनसंख्या 20 वर्ष से कम उम्र की है, जो केवल बेहतर शिक्षा प्रणाली के साथ जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, शैक्षणिक और उद्योग सहयोग आवश्यक है ताकि आधुनिक उद्योग की मांगों और शैक्षणिक स्तरों का समन्वय हो सके। उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (HEFA) की स्थापना इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में सुधार युवा श्रम शक्ति के लिए अधिक उत्पादक दिनों की संख्या सुनिश्चित करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ेगी। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) जैसी योजनाओं की सफलता आवश्यक है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर को एकीकृत बाल विकास (ICDS) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- नौकरियों का सृजन: देश को कार्यबल में युवा लोगों के शामिल होने के लिए प्रति वर्ष दस मिलियन नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है। व्यवसायों के हितों और उद्यमिता को बढ़ावा देने से नौकरी सृजन में मदद मिलेगी ताकि बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान किया जा सके। विश्व बैंक के व्यवसाय करने की सुगमता सूचकांक में भारत की सुधरी हुई रैंकिंग एक अच्छा संकेत है। स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएँ, यदि सही से लागू की जाएँ, तो निकट भविष्य में वांछित परिणाम ला सकती हैं।

- शहरीकरण: आने वाले वर्षों में बड़े युवा और कार्यशील जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करेगी, जिससे शहरी जनसंख्या में तेज और बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रवासी लोग शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सकें, जो शहरी नीति योजना का फोकस होना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुझाए गए उपाय:

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुझावात्मक उपाय

जनसंख्या नियंत्रण के उपाय

- सामाजिक उपाय

- आर्थिक उपाय

- अन्य उपाय

सामाजिक उपाय

- शादी की न्यूनतम आयु - भारत में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष कानून द्वारा निर्धारित की गई है। चूंकि प्रजनन शादी की आयु पर निर्भर करता है, इस कानून को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में प्रचार के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए।

- महिलाओं की स्थिति में सुधार - महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव है। इसलिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

- शिक्षा का प्रसार - शिक्षा का प्रसार लोगों की दृष्टि को बदलता है। शिक्षित पुरुष विवाह में देरी करना पसंद करते हैं और छोटे परिवार के मानदंड अपनाते हैं। शिक्षित महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती हैं और बार-बार गर्भधारण से बचती हैं, जिससे जन्म दर में कमी आती है।

- गोद लेना - कुछ माता-पिता का कोई बच्चा नहीं होता, बावजूद इसके कि उन्होंने महंगे चिकित्सा उपचार किए हैं। उन्हें अनाथ बच्चों को गोद लेने की सलाह दी जाती है।

- सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन - शादी को अब सामाजिक बंधन नहीं माना जाना चाहिए। बिना संतान वाली महिलाओं को नीचा नहीं देखा जाना चाहिए।

- सामाजिक सुरक्षा - अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर किया जाना चाहिए, ताकि वे वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी आदि की स्थिति में दूसरों पर निर्भर न हों।

आर्थिक उपाय

- अधिक रोजगार के अवसर - सबसे पहला उपाय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। (आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपा हुआ बेरोजगारी होती है)।

- कृषि और उद्योग का विकास - यदि कृषि और उद्योग का सही तरीके से विकास किया जाए, तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। जब उनकी आय बढ़ेगी, तो वे अपने जीवन स्तर में सुधार करेंगे और छोटे परिवार के मानदंड अपनाएंगे।

- जीवन स्तर - बेहतर जीवन स्तर बड़े परिवार के मानदंड के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है। अपने उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, लोग छोटे परिवार को पसंद करते हैं।

- शहरीकरण - यह रिकॉर्ड पर है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जन्म दर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में कम है।

अन्य उपाय

विवाहित होने में देरी à यह महिलाओं में प्रजनन अवधि को कम करेगा, जिससे जन्म दर में कमी आएगी।

- परिवार नियोजन à यह विधि परिवार को विकल्प के रूप में दर्शाती है, न कि संयोग से। रोकथाम के उपायों को लागू करके, लोग जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। इस विधि की सफलता सस्ती जन्म नियंत्रण के लिए गर्भनिरोधक उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

- प्रचार à संचार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो और समाचार पत्र, अनपढ़ और अशिक्षित लोगों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में योजनाबद्ध परिवार के लाभों का प्रचार करने के लिए अच्छे साधन हैं।

- प्रोत्साहन à सरकार लोगों को जन्म नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे सकती है। वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं जैसे छुट्टी और पदोन्नति उन श्रमिक वर्ग को दी जा सकती हैं जो छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाते हैं।

- महिलाओं को रोजगार à महिला श्रम बल की सहभागिता में 2005 में 36.7 प्रतिशत से गिरकर 2018 में 26 प्रतिशत हो गई है, जिसमें 95% (195 मिलियन) महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसा कि डेलॉइट की एक रिपोर्ट में बताया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, डिजिटल विभाजन को कम करना, किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के रास्तों पर मार्गदर्शन करना तकनीकी से जुड़े प्रशिक्षण और रोजगार विकल्पों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत संबंध बना सकता है।

मिशन परिवार विकास

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के 145 उच्च फोकस जिलों में "मिशन परिवार विकास" शुरू किया है, जिनमें उच्चतम कुल प्रजनन दरें हैं।

- ‘मिशन परिवार विकास’ का मुख्य उद्देश्य सूचना, विश्वसनीय सेवाओं और आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच को तेज करना होगा, जो अधिकारों पर आधारित ढांचे के अंतर्गत होगा।

- ये 145 जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के सात उच्च फोकस, उच्च TFR राज्यों में स्थित हैं, जो देश की जनसंख्या का 44% हैं।

- इस पहल का मुख्य रणनीतिक ध्यान गर्भनिरोधक तक पहुंच में सुधार करना होगा, सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करना, नए प्रचारात्मक योजनाओं के साथ समन्वय करना, वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्षमता निर्माण (सेवा प्रदाता), अनुकूल वातावरण बनाना और निकटता से निगरानी और कार्यान्वयन करना।

जनसंख्या पिरामिड (आयु-लिंग पिरामिड)

- जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना विभिन्न आयु समूहों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को दर्शाती है।

- जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना को दिखाने के लिए किया जाता है।

- जनसंख्या पिरामिड का आकार जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है।

- पुरुष और महिला जनसंख्या को 5 वर्ष के आयु समूहों में विभाजित किया गया है, जो ऊर्ध्वाधर धुरी के साथ क्षैतिज पट्टियों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, सबसे छोटे आयु समूह नीचे और सबसे बड़े ऊपर होते हैं।

जनसंख्या पिरामिड का आकार समय के साथ प्रजनन, मृत्यु दर और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के रुझानों के आधार पर धीरे-धीरे विकसित होता है।

विस्तारशील जनसंख्या

- ऐसे मामले में आयु-लिंग पिरामिड त्रिकोणीय आकार का होता है, जिसका आधार चौड़ा होता है और यह कम विकसित देशों के लिए विशिष्ट है।

- इन देशों में उच्च जन्म दर के कारण निचले आयु समूहों में अधिक जनसंख्या होती है।

स्थिर जनसंख्या

- यहां, आयु-लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है और ऊपर की ओर संकुचित होता है।

- यह दिखाता है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग समान हैं, जिससे जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है।

घटती जनसंख्या

- यह पिरामिड संकीर्ण आधार और संकुचित शीर्ष के साथ होता है, जो कम जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है।

- विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर शून्य या नकारात्मक होती है।

माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत

- माल्थस का तर्क था कि दुनिया की जनसंख्या उपलब्ध खाद्य आपूर्ति से तेजी से बढ़ रही थी।

- उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति (1, 2, 3, 4, आदि) में बढ़ती है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति (1, 2, 4, 8, आदि) में बढ़ती है।

- उनके अनुसार, जनसंख्या गुणांक में बढ़ सकती है, प्रत्येक पच्चीस वर्ष में दोगुनी हो सकती है।

- खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के बीच का अंतर समय के साथ बढ़ता रहेगा।

- हालांकि खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी, यह बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगी।

- इसके अलावा, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाएं व्यापक दुख का कारण बनती हैं और मृत्यु दर को बढ़ाती हैं, जो जनसंख्या के खिलाफ प्रकृति का चेक है।

- दुर्भाग्य से, मानवता के पास अपनी जनसंख्या वृद्धि को स्वेच्छा से कम करने की केवल सीमित क्षमता है (जैसे विवाह को टालना या यौन संयम का अभ्यास करना)।

- माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के लिए 'सकारात्मक चेक' के रूप में अकाल और रोगों को माना।

- प्रकृति के पास जनसंख्या के बढ़ने पर नियंत्रण रखने के अपने तरीके हैं।

- यह जनसंख्या स्तर को उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के स्तर पर लाती है।

- सकारात्मक चेक में अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारियाँ, युद्ध आदि शामिल हैं।

- जब मनुष्य अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में असफल होते हैं, तो प्रकृति अपनी भूमिका निभाती है।

मार्क्स का माल्थस के सिद्धांत के प्रति उत्तर

- कार्ल मार्क्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तर्क किया कि भुखमरी का कारण धन का असमान वितरण और उसका पूंजीपतियों द्वारा संचय है। इसका जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है।

- जनसंख्या आर्थिक और सामाजिक संगठन पर निर्भर है।

- माल्थस द्वारा वर्णित जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की सीमाएँ पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के साथ अंतर्निहित और अनिवार्य विशेषताएँ हैं।

- वे प्राकृतिक कानूनों में विश्वास नहीं रखते जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं।

- उनके अनुसार, पूंजीवाद ने सस्ते श्रम के एक विशाल पूल को बनाने के लिए जनसंख्या वृद्धि उत्पन्न की।

कुछ रिपोर्ट्स

विश्व जनसंख्या की स्थिति 2019

- यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा जारी की गई है।

- भारत 2019 में दुनिया की जनसंख्या का एक-छठा हिस्सा (1.37 अरब में से 7.71 अरब) है।

- यह 2010 से 2019 के बीच 2% की दर से बढ़ा, जो विश्व वृद्धि दर (1.2%) से थोड़ा अधिक है।

- भारत की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा विश्व की तुलना में कम है (69 वर्ष बनाम 72 वर्ष)।

- यह प्रसूति के दौरान स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के मामले में वैश्विक औसत से अधिक स्कोर करता है, और इसका किशोर जन्म दर भी बहुत कम है।

- भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2015 में 1 लाख जीवित जन्मों पर 174 मृत्यु (1994 में 448 से कम) था, जबकि वैश्विक MMR 2015 में 216 था।

- भारत की प्रजनन दर 2019 में प्रति महिला 2.3 जन्म है, जबकि विश्व स्तर पर यह 2.5 है।

विश्व जनसंख्या दृष्टिकोण 2019

संयुक्त राष्ट्र ने ‘विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान 2019’ रिपोर्ट जारी की।

- भारत अगले 8 वर्षों में, अर्थात् 2027 तक, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है।

- भारत में 2019 से 2050 के बीच लगभग 273 मिलियन लोग जुड़ने की उम्मीद है।

- यह वर्तमान सदी के अंत तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा।

- भारत और नाइजीरिया (जिसकी जनसंख्या 200 मिलियन बढ़ने की उम्मीद है) का संयुक्त जनसंख्या 2050 तक वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का 23% हिस्सा हो सकता है।

- 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या – भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या से अधिक है।

- लेकिन 2025 से 2030 के बीच 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या पांच वर्ष से कम आयु के समूह को पीछे छोड़ने की संभावना है।

- 2050 तक, 65 वर्ष से अधिक के लोग भारत की जनसंख्या का लगभग एक-सेवक हिस्सा होंगे।

- तब, भारत में 15-24 वर्ष की आयु समूह (13.8%) भी 65 वर्ष से अधिक की समूह (13.6%) से अधिक होगा।

- इस प्रकार, 2050 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 6% से भी कम हिस्सा बनाएंगे, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 7% है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए योजना का मसौदा तैयार करने के लिए NITI आयोग

NITI आयोग एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित कर रहा है जिसका शीर्षक है “जनसंख्या स्थिरीकरण के दृष्टिकोण को साकार करना: किसी को पीछे न छोड़ना।”

कार्य पत्र भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रमों में प्रमुख अंतराल को संबोधित करने की अपेक्षा है।

यह किशोरों और युवाओं, विभागों के बीच समन्वय, मांग निर्माण, गर्भनिरोधक सेवाओं की पहुंच और देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके क्षेत्रीय भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए रचनात्मक सिफारिशें प्रदान करेगा।

परामर्श से प्राप्त सिफारिशें NITI आयोग के कार्य पत्र में योगदान करेंगी ताकि भारत के जनसंख्या स्थिरीकरण के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके।

बैठक से अपेक्षित प्रमुख सिफारिशें:

- गर्भनिरोधक विकल्पों की संख्या बढ़ाना, विशेष रूप से स्पेसिंग विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और महिलाओं को गर्भधारण में देरी और बच्चों के बीच स्थान बनाने के बारे में सूचित विकल्प चुनने में मदद करना।

- स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों जैसे कि विवाह की आयु और लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को संबोधित करना।

- देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करना, जिसमें परामर्श सेवाएं, साइड इफेक्ट्स का प्रबंधन और परिवार नियोजन समर्थन शामिल हैं।

- परिवार नियोजन के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाना, ताकि भारत के युवाओं की असंतोषजनक जरूरतों के अनुसार हो, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हैं।

- गर्भनिरोधक के प्रति मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना, नवीन व्यवहार-परिवर्तन संचार रणनीतियों में व्यापक रूप से निवेश करके।

- जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानना, विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना और बहु-क्षेत्रीय भागीदारी और एकीकरण सुनिश्चित करना।

ऐसी पहल का कारण:

- भारत, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1.37 बिलियन है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है।

- परिवार नियोजन को वैश्विक स्तर पर सबसे स्मार्ट विकास निवेश माना जाता है।

- भारत के लिए अपने सतत विकास लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को गर्भनिरोधक और गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन सेवाओं की सूचित पहुंच हो।

- भारत एक ऐसे चरण में है जहां जन्म दर गिर रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि 30% से अधिक जनसंख्या युवा और प्रजनन आयु समूह में है।

- लगभग 30 मिलियन विवाहित महिलाएं, जो 15-49 वर्ष की आयु में हैं, इस महत्वपूर्ण समूह में परिवार नियोजन की असंतोषजनक जरूरतों का सामना कर रही हैं।

- यह गर्भधारण में देरी या अवॉइड करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है क्योंकि उनके पास गर्भनिरोधक का उपयोग करने की पहुंच या एजेंसी नहीं है।

जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK)

जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसने निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया:

- प्रेरणा योजना (शादी, जन्म और स्थान के लिए देरी),

- संतोषी योजना (स्थायी सेवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी), और

- राष्ट्रीय हेल्पलाइन (परिवार नियोजन पर जानकारी के लिए)।

जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक पंजीकृत समाज है, जिसे सरकार से 100 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के साथ शुरू किया गया था।

यह समाज जनसंख्या स्थिरीकरण की आवश्यकता को उजागर करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसके खातों का ऑडिट CAG द्वारा किया जा सकता है।

“जनसंख्या स्थिरता कोष” (JSK) (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष) को 1860 के समाज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त समाज के रूप में पंजीकृत किया गया है।

JSK को 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से गतिविधियों को बढ़ावा देने और Undertake करने का कार्य करना है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का एक सहायक अंग है और यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।

इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और 1969 में संचालन शुरू किया गया।

1987 में, इसका आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रखा गया, लेकिन मूल संक्षिप्त नाम ‘UNFPA’ (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष) को बरकरार रखा गया।

UN आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) इसके जनादेश को स्थापित करता है।

UNFPA को UN बजट द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, इसके बजाय, यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, फाउंडेशनों और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

UNFPA सीधे स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लिंग समानता (SDG5) से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

भारत कई SDGs को प्राप्त कर सकता है यदि वह उन्हें परिवार नियोजन से जोड़े।

ऐसी कार्रवाई क्यों?

जनसंख्या स्थिरता कोश (JSK)

जनसंख्या स्थिरता कोश (JSK), जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ने निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया है:

- प्रेरणा योजना (शादी, बच्चे पैदा करने और अंतराल को विलंबित करने के लिए)

- संतोषी योजना (निषेचन सेवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

- राष्ट्रीय हेल्पलाइन (परिवार नियोजन के लिए जानकारी के लिए)

जनसंख्या स्थिरता कोश (JSK) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पंजीकृत संस्था है, जो सरकार से 100 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के साथ शुरू की गई थी।

इस संस्था की स्थापना जनसंख्या स्थिरता की आवश्यकता को उजागर करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके खाते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट किए जा सकते हैं।

“जनसंख्या स्थिरता कोश” (JSK) (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष) को 1860 के समाज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में पंजीकृत किया गया है।

JSK को 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से गतिविधियों को बढ़ावा देने औरundertake करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का एक सहायक अंग है और यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और 1969 में संचालन शुरू किया गया। 1987 में, इसे आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया, लेकिन इसके मूल संक्षिप्त नाम, ‘UNFPA’ (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष) को बनाए रखा गया।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) इसके जनादेश की स्थापना करती है। UNFPA को संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थन नहीं मिलता, बल्कि यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, नींव और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

UNFPA सीधे स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लैंगिक समानता (SDG5) पर काम करता है। भारत कई SDGs को हासिल कर सकता है यदि यह उन्हें परिवार नियोजन के साथ लिंक करता है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|