जीएस पेपर - I मॉडल उत्तर (2023) - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 12: सुलतानत काल के दौरान कौन-कौन से प्रमुख तकनीकी परिवर्तन हुए? उन तकनीकी परिवर्तनों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: तुर्कों के आगमन ने भारत में लगभग हर क्षेत्र में, जिसमें प्रौद्योगिकी और विज्ञान शामिल हैं, नए विचारों का संचार किया।

विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन -

- कृषि: सिंचाई में फारसी चक्र (Saqia) का परिचय हुआ। सुलतान जैसे मुहम्मद बिन तुगलक ने अच्छे कृषि तकनीकों को फैलाने के लिए कई मॉडल खेतों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में कई नए तकनीकों को प्रस्तुत किया और लगभग 1200 फल बागों की स्थापना की।

- व्यापार और शिल्प: कपास के कपड़े के उत्पादन में चरखा और कардर का धनुष का परिचय हुआ, जिससे टेक्सटाइल उत्पादन में वृद्धि हुई। रंगसाज़ी, कपड़ों का रंगाई, एक प्रमुख पेशा बन गया। सुल्तानों ने रेशम उत्पादन तकनीक को प्रोत्साहित किया। कागज तकनीक महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि कागज का उपयोग बढ़ा। दिल्ली सुल्तानों के अलावा, क्षेत्रीय शासकों जैसे जैन-उल-आबेदिन ने पुस्तक बंधन तकनीक को प्रोत्साहित किया। मध्य पूर्व के प्रभाव से कांच तकनीक में सुधार हुआ। सुलतान ने चमड़े के उत्पादन, कालीन और शॉल के निर्माण, और पत्थर की पॉलिशिंग में नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया।

- सैन्य तकनीक: तुर्कों ने बेहतर घुड़सवारी तकनीक लाई। साथ ही, तुर्की धनुर्धारियों ने एक धनुष का प्रयोग किया, जिसे नाविक कहा जाता था, जिसमें पूरी तरह से नई तकनीक थी।

- कला और वास्तुकला: सुलतानत काल में मेहराबों और गुंबदों का निर्माण करने के वैज्ञानिक तरीकों का परिचय हुआ। एक अच्छा उदाहरण अलई दरवाजा है, जिसे अल्लाउद्दीन खिलजी ने बनाया। भारतीय निर्माण शैली की तुलना में, मुसलमानों ने निर्माण तकनीक में ईंटों और जिप्सम का उपयोग किया।

सुलतानत काल में मेहराबों और गुंबदों का निर्माण करने के वैज्ञानिक तरीकों का परिचय हुआ। एक अच्छा उदाहरण अलई दरवाजा है, जिसे अल्लाउद्दीन खिलजी ने बनाया। भारतीय निर्माण शैली की तुलना में, मुसलमानों ने निर्माण तकनीक में ईंटों और जिप्सम का उपयोग किया।

- नए तकनीकों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और अधिशेष उत्पादन ने शहरीकरण को सहारा दिया। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि भारत में शहरीकरण का तीसरा चरण तुर्कों के आगमन के साथ आया। आर्थिक गतिविधियाँ बहुत गतिशील और विविध हो गईं और कपास के कपड़े का उत्पादन काफी बेहतर हुआ। भारतीय और इस्लामी वास्तुकला तकनीकों के संगम से इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के नए स्थापत्य शैलियाँ उभरीं।

निष्कर्ष: सुलतानत काल में पेश की गई नई तकनीकों का समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, यह दर्शाते हुए कि सुलतानत काल गतिशीलता का काल था।

Q13: उपनिवेशी शासन ने भारत के आदिवासियों पर कैसे प्रभाव डाला और आदिवासियों की उपनिवेशी उत्पीड़न के प्रति प्रतिक्रिया क्या थी? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: आदिवासी वन क्षेत्रों में निवास करते थे और इन क्षेत्रों की संसाधनों की समृद्धि ने ब्रिटिशों को इन क्षेत्रों की व्यापारिक संभावनाओं के लिए आकर्षित किया। ब्रिटिश नीतियों के कारण आदिवासी समाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप हुआ।

उपनिवेशी नीतियों का आदिवासियों पर प्रभाव -

- भूमि राजस्व नीतियों जैसे ज़मींदारी प्रणाली ने आदिवासी क्षेत्रों में बलात् वाणिज्यीकरण को जन्म दिया।

- चौर और मुंडा जनजातियों के क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिशों को विभिन्न आदिवासी क्रियाओं को रोकने की अनुमति दी, जैसे कि आदिवासी खोंड में मारियाह बलिदान।

- कई ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिससे उनके सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित हुए।

- ब्रिटिशों ने स्थानीय शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और बाहरी लोगों को ताड़ की शराब बनाने के लिए पट्टे दिए।

- विस्तारवादी नीति के तहत आदिवासी समुदायों को भूमि के हनन और उपनिवेशी शक्तियों और जमींदारों द्वारा अतिक्रमण का सामना करना पड़ा, जैसे कि संताल आदिवासी क्षेत्रों में।

- वनों के अधिकारों का संरक्षण: जैसे वन अधिनियम (1865) और भारतीय वन अधिनियम (1878) ने आदिवासियों की वनों और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित किया, जिससे उनकी पारंपरिक शिकार, संग्रहण, और कृषि प्रथाओं पर प्रभाव पड़ा।

- वनों का वाणिज्यीकरण: वनों का खुलना धन उधारदाताओं और बाहरी लोगों के प्रवेश को बढ़ावा दिया, जिन्होंने आदिवासियों का शोषण किया। रेलवे और नौसेना के लिए ओक और लकड़ी की आवश्यकता ने ब्रिटिशों को वनों को नियंत्रित करने और उनके स्वरूप को बदलने के लिए मजबूर किया।

- आदिवासियों का अपराधीकरण: ब्रिटिशों ने कई आदिवासियों को जो लंबी दूरी के व्यापार में लगे थे, अपराधी जनजातियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया और उन्हें बहिष्कृत कर दिया।

आदिवासियों की उपनिवेशी शासन के प्रति प्रतिक्रिया -

- प्रतिरोध और विद्रोह: कुछ आदिवासी समुदायों ने सशस्त्र विद्रोहों और विद्रोहों के माध्यम से उपनिवेशी शासन का सक्रिय रूप से विरोध किया। उदाहरण: संताल विद्रोह (1855-1856) बंगाल में और बस्तर विद्रोह (1910) मध्य भारत में।

- अलगाव और परहेज: कुछ जनजातियों (हिमालयी क्षेत्रों में) ने उपनिवेशी अधिकारियों से अलगाव का चयन किया और दूरदराज के क्षेत्रों में अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखा। उन्होंने अपने संस्कृति, भूमि, और स्वायत्तता की रक्षा के लिए बाहरी लोगों के संपर्क से बचा।

- संस्कृतिक संरक्षण: कुछ जनजातियों ने उपनिवेशीकरण के प्रति अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास किए। उदाहरण: बिरसा मुंडा ने मुंडाओं से शराब पीना छोड़ने, अपने गांव को साफ करने, और जादू-टोने में विश्वास करना बंद करने का आग्रह किया।

- अहिंसक साधन: कुछ मामलों में, आदिवासी नेताओं और समुदायों ने ब्रिटिशों के कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने का विकल्प चुना, जैसे कि भगत आंदोलन में आदिवासी सदस्यों ने भूमि किराया देने से मना कर दिया। चेंचु जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान वन सत्याग्रह शुरू किया।

निष्कर्ष: भारत के आदिवासी क्षेत्रों में उपनिवेशी हस्तक्षेप का उदय 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जन्म दिया। इसने राष्ट्रीय नेताओं को स्वतंत्रता के बाद इन आदिवासी क्षेत्रों को एकजुट करने में मदद की, जो हस्तक्षेप और समावेशी विकास की नीति पर आधारित थी।

प्रश्न 14: भारत के लंबे समुद्र तट की संसाधन संभावनाओं पर टिप्पणी करें और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा की तैयारियों की स्थिति को उजागर करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत का 7517 किमी लंबा समुद्र तट विविध संसाधनों में समृद्ध है, जिन्हें नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ऊर्जा संसाधन:

- गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के साथ शेल जमा।

- केजी बेसिन के साथ समृद्ध मीथेन हाइड्रेट जमा। (अभी तक उपयोग नहीं किया गया)।

नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाएँ:

- समुद्री पवन के साथ महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा संभावनाएँ (665 GW)।

- भारत के उष्णकटिबंधीय तटों पर विशाल सौर ऊर्जा संभावनाएँ।

- ज्वारीय ऊर्जा और ओटीईसी।

खनिज संसाधन:

- मोनाज़ाइट रेत और महत्वपूर्ण खनिज जो भारत की नाभिकीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- तटों के साथ टाइटेनियम और सोने में समृद्ध प्लैसर जमा।

- गुजरात में मुख्य रूप से नमक उत्पादन और निर्यात।

- तटों से रेत और निर्माण सामग्री।

खाद्य संसाधन:

- मछली पालन में समृद्ध - प्रोटीन का समृद्ध स्रोत और निर्यात।

- खाद्य और उर्वरकों के लिए समुद्री शैवाल।

हालांकि भारत के तटीय क्षेत्रों में समृद्ध संसाधन हैं, लेकिन हम तकनीकी, नीति और वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाए हैं। इन संसाधनों का दोहन करने के लिए एक व्यापक नीली अर्थव्यवस्था नीति की आवश्यकता है।

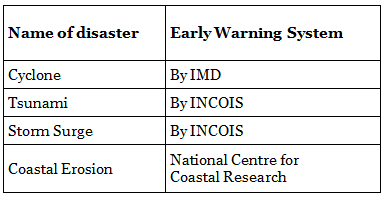

तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा की तैयारी: भारत के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है: चक्रवात, सुनामी, तूफानी लहरें, तटीय कटाव। जलवायु परिवर्तन तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रहा है और समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय क्षेत्रों के डूबने के जोखिम को बढ़ा रही है।

तैयारी के लिए उठाए गए कदम:

- कानूनी ढांचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर NDMA, राज्य स्तर पर SDMA और स्थानीय स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं।

- पूर्व चेतावनी प्रणाली: दिशा-निर्देश: NDMA ने सुनामी और चक्रवातों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किए हैं, लेकिन तटीय क्षेत्रों में अन्य खतरों जैसे कि तूफानी लहरों के लिए समान दिशा-निर्देश अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं।

निष्कर्ष: इस प्रकार, संसाधन क्षमता का सतत उपयोग करने के लिए, Sendai Framework के अनुरूप तटीय आपदाओं के समाधान के लिए एक व्यापक नीति ढांचे का विकास आवश्यक है।

प्रश्न 15: भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करें और चर्चा करें। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव आश्रयों के महत्व का आकलन करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत, अपनी विशालता के साथ, प्राकृतिक वनस्पति की एक समृद्ध श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जो इसके विविध जलवायु परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रकट है। यह विविधता, तापमान और वर्षा में भिन्नताओं में निहित है, जो देश के पारिस्थितिकी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए जिम्मेदार कारक:

- भौगोलिक कारक:

- ऊँचाई: निम्न क्षेत्रों में केरल में वर्षा वन हैं और ऊपरी क्षेत्रों में समशीतोष्ण शोलास हैं।

- दिशा: हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर घने जंगल हैं और ऊँचाई पर वृक्ष रेखा है, जो उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक है।

- पवन की दिशा: पश्चिमी घाटों के पवन की ओर का पक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और पीछे की ओर का पक्ष पर्णपाती वनस्पति है।

- जलवायु संबंधी कारक: तापमान और वर्षा प्रमुख कारक हैं। उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी केरल और अंडमान द्वीप में सदाबहार वन हैं। पश्चिमी राजस्थान में उच्च शुष्कता के कारण ज़ेरोफाइटिक वनस्पति है।

- मिट्टी के भिन्नताएँ: मिट्टी के कारक जैसे कीचड़ और कीचड़ वाली मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ बेहतर होते हैं, वे मैनग्रोव के विकास का समर्थन करती हैं, जबकि रेतीली मिट्टी में यह कम होती है। जैसे: भितरकनिका और सुंदरबन।

- फोटोपीरियड: लंबे समय तक धूप वनस्पति को घना बनाने में मदद करती है।

भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव आश्रयों का महत्व: भारत में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में समृद्ध वर्षा वन हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध हैं और इन्हें वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में शामिल किया गया है।

पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए पौधों और जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि इनमें एंडेमिज़्म होता है। उदाहरण: लायन टेल मकाक आदि।

- जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण।

- कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (Carbon sequestration)।

- मिट्टी का संरक्षण।

- वन संसाधन जैसे कि सूक्ष्म वन उत्पाद (उदाहरण: शहद), औषधीय पौधे (जैसे कि आरोग्यपचा जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है)।

- अनुसंधान और विकास।

- पर्यटन और स्थानीय रोजगार सृजन।

- आदिवासी और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण, जैसे कि कानी जनजाति।

निष्कर्ष: इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्र जैसे कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, भारत के शुद्ध वनों और समृद्ध प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्तर पर, भारत ने संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के तहत 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने का वचन दिया है। इसलिए, भारत को धीरे-धीरे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विस्तार करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

प्रश्न 16: भारत में मानव विकास ने आर्थिक विकास के साथ कदम क्यों नहीं रखा? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत ने 2000-2010 के दशक में लगभग 10% वृद्धि का अनुभव किया और उसके बाद की दशक में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की। फिर भी, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों पर प्रदर्शन बहुत ही पीछे है। जनगणना 2011 के अनुसार, हमारी साक्षरता दर 74% है, जिसमें लगभग 17% का लिंग अंतर है। NFHS5 के अनुसार, बच्चों में स्टंटिंग की दर 35.5% और wasting की दर 19.3% है।

मानव विकास मानकों का आर्थिक विकास से पीछे रहने के कारण निम्नलिखित हैं:

- हमने स्वतंत्रता के बाद जीडीपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया, यह मानते हुए कि ट्रिक्ल-डाउन थ्योरी काम करेगी। हालांकि, यह अमर्त्य सेन के अनुसार एक गलती सिद्ध हुई।

- हमने केवल 10वें पंचवर्षीय योजना के बाद ही एचडीआई आधारित सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ मैक्रो दृष्टिकोण को पूरा किया।

- हाल तक, हम कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए केवल BPL (Below Poverty Line) दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते रहे। यह सीमा बहुत कम रखी गई थी, जिससे कई योग्य लाभार्थियों को बाहर रखा गया।

- सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011 में 21.9% जनसंख्या को गरीब माना, जबकि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में 60% ग्रामीण और 35% शहरी परिवारों को गरीब बताया।

- यदि गरीब लोग गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर कमाते हैं, तो उन्हें कई सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी सूचियों से बाहर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि जेब से खर्च अक्सर आय से अधिक हो जाता है, जिससे पोषण पर कुल उपभोग क्षमता कम हो जाती है।

- इस प्रकार, 2004-05 से 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, लेकिन इसी समय अवधि में कुपोषण के स्तर में वृद्धि हुई।

- जनगणना 2021 आयोजित नहीं की गई है, जिससे कई योग्य लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन सूची से बाहर रखा जा सकता है।

निष्कर्ष: अमर्त्य सेन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 6% आवंटन करने की वकालत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में प्रतिबद्ध है। समग्र शिक्षा अभियान और पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रम आगे की दिशा में मार्गदर्शक हैं।

प्रश्न 17: 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक होने से, भारत विश्व में शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा है। इसके पीछे के कारण प्रस्तुत करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत का विभाजन देश के सबसे उत्पादक कृषि भूमि के हिस्सों को खोने का कारण बना, जिससे भारत खाद्य आयात पर निर्भर हो गया। (PLI-480 कार्यक्रम)। हालांकि, 1990 के दशक तक घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, भारत के कृषि निर्यात बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, जो घरेलू उत्पादन की अस्थिरता और inward looking व्यापार नीतियों के कारण था।

हालांकि, 1990 के दशक से भारत कृषि वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन गया। निर्यात डॉलर के संदर्भ में और कुल कृषि उत्पादन के अनुपात में बढ़ गया।

- हरित क्रांति: हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के तटीय डेल्टा क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। इसने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया।

- मार्केटिंग सुधार: जैसे MSP प्रणाली की शुरूआत और CACP की सिफारिशों के आधार पर अनाजों की अनिवार्य खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन, किसानों को अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

- किसानों द्वारा उच्च उपज वाली किस्म (HYVs) बीजों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और फसल की घनत्व में वृद्धि हुई। बाद में Bt-कॉटन की शुरूआत ने कपास उत्पादकता को बढ़ाया।

- उत्तरी और तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ समृद्ध क्षेत्रों में व्यापक नहर सिंचाई ने अधिक क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया, जिससे कुल उत्पादन में वृद्धि हुई।

- कृषि उत्पादन की वृद्धि की तुलना में जनसंख्या वृद्धि में मंदी ने अधिशेष उत्पादन का निर्माण किया, जिसे निर्यात किया जा सकता था।

- सुधरे हुए बुनियादी ढांचे: जैसे सड़कें, रेल, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि ने फसल के बाद के नुकसान को कम किया।

- कृषि आधारित उद्योगों ने मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया और विदेशी देशों के साथ आगे की लिंकज को मजबूत किया।

- मरीन खाद्य निर्यात: जैसे PMMSY योजनाएं, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना, उदार निर्यात नीतियां: पहले आर्थिक सुधारों के बाद और बाद में WTO समझौते के कारण। यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न FTA के कारण और भी उदार हो गया।

- अन्य सरकारी नीतियों जैसे भूमि सुधार, MSP, कृषि निर्यात नीति, कनाडा की स्थापना, PMKSY, PMFBY, राष्ट्रीय मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने कृषि क्षेत्र में सुधार किया और अंततः खाद्य निर्यात को बढ़ाया।

निष्कर्ष: भारत की कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य है कि भारत के शुद्ध कृषि-निर्यात 60 अरब डॉलर को पार करें। कृषि निर्यातों का यह क्रमिक बाहरी उन्मुखीकरण भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रदाता के रूप में छवि को सुधारने, किसानों की आय को बढ़ाने और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करेगा।

यह कृषि विविधीकरण, उत्पादकता बढ़ाने, जैविक और उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर रुख करने और कृषि निर्यात में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर किया जा सकता है।

प्रश्न 18: क्या शहरीकरण भारतीय महानगरों में गरीबों के लिए और अधिक विभाजन और/या हाशियाकरण का कारण बनता है? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: शहरीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। शहरी बस्तियों की विशेषता निकट संपर्क, जमाव के लाभ, गुमनामी और सामाजिक गतिशीलता है। हालांकि, इसके वादों के बावजूद, भारत का शहरीकरण विभाजनकारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभाजन और हाशियाकरण से चिह्नित है।

शहरी क्षेत्रों में विभाजन के लिए योगदान देने वाले कारक

- भौगोलिक विभाजन: गेटेड समुदाय: गेटेड समुदायों की बढ़ती संख्या सामान्य जनता और गरीबों की पहुंच को सीमित करती है। ये गेटेड समुदाय गरीबों को बाहर रखते हैं और सामाजिक विभाजन के लिए अभिजात वर्ग की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं।

- धार्मिक विभाजन: अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के गरीब लोग गेटो जैसे क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। कभी-कभी, कुछ समुदाय अल्पसंख्यकों को घर किराए पर नहीं देते, भले ही वे बाजार दरों पर भुगतान करने के लिए तैयार हों।

- सामान्य क्षेत्रों तक पहुंच: शहर के गरीब हिस्से घनी बस्तियों के साथ होते हैं, जिनमें सामान्य क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक पार्क और सड़कें आदि तक प्रति व्यक्ति पहुंच कम होती है।

- शिक्षा: शहरी गरीबों के बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या की कमी का सामना करते हैं।

- सार्वजनिक परिवहन और सामान्य क्षेत्रों का अभाव: इसका मतलब है कि अमीर लोग यात्रा करते हैं।

- संस्कृतिक विभाजन: शहरी गरीब अक्सर प्रवासी होते हैं जो महानगरों की मुख्यधारा की संस्कृति से सांस्कृतिक रूप से अज्ञात होते हैं।

हाशियाकरण के लिए योगदान देने वाले कारक

- झुग्गियाँ और गेट्टो: अधिकांश गरीब लोग असंगठित झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ जीवन की स्थिति बहुत खराब होती है। यहाँ स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।

- सरकारी सेवाओं की कमी जैसे स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक परिवहन और शिक्षा तक पहुँच।

- असंगठित क्षेत्र: अधिकांश शहरी गरीब असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, जहाँ उनके पास कोई या सीमित सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, जिससे उन्हें उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ता है।

- घरेलू कामकाजी: घरेलू सहायकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई समर्पित कानूनी ढांचा नहीं है।

- पर्यावरणीय हाशिए: शहरी प्रदूषण स्तरों में वृद्धि सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि उनके पास आरओ संयंत्र, वायू शुद्धक आदि का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जैसे गर्मी द्वीप प्रभाव भी होते हैं।

- राजनीतिक हाशिए: प्रवासी जनसंख्या के पास शहरों के प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होती। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों में शहरी गरीबों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी शक्तियाँ और संसाधनों की कमी होती है।

निष्कर्ष: इसलिए, नई शहरी एजेंडा की भावना में भारत को शहर का अधिकार योजना बनानी चाहिए, जो समावेशी शहरीकरण की नींव हो। यह सामान्य क्षेत्रों का विकास करके, स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक प्रावधानों में बेहतर निवेश करके और शहरी गरीबों के लिए सार्वजनिक आवास प्रदान करके किया जा सकता है।

प्रश्न 19: भारत में जाति पहचान क्यों तरल और स्थिर दोनों है? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय उपनिवेशी युग की जनगणना के साथ जाति चेतना का विकास हुआ, जिसने इसे एक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में बदल दिया। इससे जाति संघों का निर्माण हुआ, जो बाद में दबाव समूहों और राजनीतिक संस्थाओं में विकसित हुए, सभी राज्य संसाधनों जैसे नौकरियों और शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उदाहरण: महाजन सभा और जाट सभा।

भारत में जाति पहचान का एक द्वैतीय स्वभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों में "प्रदूषण की रेखा" के नीचे, यह ज्यादातर स्थिर रहती है। फिर भी, राजनीति और आर्थिक संरचनाओं के क्षेत्र में, यह एक तरल स्वरूप ले लेती है।

1960 के दशक में पहचान राजनीति का उभार, इसके बाद 1990 के दशक में मंडल युग की राजनीति, जाति पहचान की लचीलापन को और तेज़ कर दिया। मध्य जातियाँ, जैसे पंजाब में जाट, गुजरात में पटिदार, आंध्र में कम्मा और रेड्डी, और बिहार एवं उत्तर प्रदेश में यादव, भूमि सुधारों से लाभ उठाकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर dominant जातियाँ बन गईं। हालांकि जाति समूहों की विविधता को देखते हुए, कुछ जातियाँ आगे बढ़ती हैं जबकि अन्य पीछे रह जाती हैं। इसने बाद की जातियों को अपनी उपजाति पहचान को उजागर करने के लिए मजबूर किया है ताकि वे आरक्षण नीतियों का लाभ उठा सकें, जिससे समकालीन भारत में जाति पहचान की गतिशीलता और जटिलता बढ़ गई है।

इसके विपरीत, बाहर की जातियों जैसे दलितों के लिए, जाति स्थिर और दमनकारी है, भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने में खाने-पीने के संबंधों पर गंभीर प्रतिबंध हैं। हालांकि दलित चेतना और पहचान ने 1930 के दशक में अंबेडकर के प्रयासों से लेकर 1970 के दशक के दलित आंदोलनों तक विकास किया है, लेकिन लाभ मुख्य रूप से एक चयनित दलित मध्यवर्ग को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में, दलित अभी भी एक कठोर और दमनकारी जाति पहचान का सामना करते हैं, जो उनके अधिकारों और लाभों की मांग को दबाने के लिए किए गए हिंसक घटनाओं में स्पष्ट है। घटनाओं में 1968 का किल्वेनमानी हिंसा, 1977 का धरमपुर हिंसा, 1985 का करमचेड़ू हिंसा, और 2020 का हाथरस बलात्कार मामला शामिल हैं।

निष्कर्ष इस प्रकार, जाति पहचान भारतीय सामाजिक ताने-बाने में विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर भिन्न उद्देश्यों के लिए समय की धारा में स्थायी है।

प्रश्न 20: जातीय पहचान और साम्प्रदायिकता पर उत्तर-उदारीकरण अर्थव्यवस्था का प्रभाव चर्चा करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय भारत में उत्तर-उदारीकरण अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के बाद की अवधि से है, अर्थात् 1991-2001 के बाद। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का प्रतीक है जो पहले मुख्यतः सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित थी, अब यह खुली बाजार संचालित और निजी निवेश द्वारा संचालित हो गई है।

उत्तर-उदारीकरण अर्थव्यवस्था का जातीय पहचान और साम्प्रदायिकता पर प्रभाव निम्नलिखित रहा है:

सकारात्मक:

- तेजी से वृद्धि के साथ जातीय और साम्प्रदायिक पहचान पर सामान्य रूप से कम ध्यान दिया गया है। समृद्धि के समय विकासात्मक अर्थशास्त्र और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है।

- तेजी से वृद्धि का अर्थ अधिक कल्याण व्यय है, जिसने कमजोर वर्गों को गरीबी से बाहर निकाला। इससे जातीय और साम्प्रदायिक संघर्षों में कमी आई, साथ ही समुदायों में सापेक्षीनिवारण की धारणा भी कम हुई।

नकारात्मक:

- जैसे-जैसे प्रवासन क्षेत्रीय रूप से असंतुलित विकास और निजी पूंजी के संकेंद्रण के कारण बढ़ा, वैसे-वैसे प्रवासियों के खिलाफ 'भूमि के पुत्र' आंदोलन भी बढ़े। इनसे जातीय पहचान मजबूत हुई।

- निजी पूंजी का प्रवाह वन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय विस्थापन हुआ। ये विस्थापित जनजातीय लोग अक्सर मुख्यधारा में समाहित हो गए, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान और जीवनशैली खो गई।

- उत्तर-उदारीकरण अर्थव्यवस्थाएँ पश्चिमी सांस्कृतिक आक्रमण लेकर आईं, जिससे मैकडोनाल्डीकरण या संस्कृतियों और पहचान का समन्वय हुआ - अंग्रेज़ी, पॉप संगीत, डिस्को, बर्गर आदि। पहचान के इस perceived खतरे पर कट्टरपंथी प्रतिक्रिया ने जातीय, धार्मिक और भाषाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले सीमांत समूहों के उदय को जन्म दिया।

- जैसे-जैसे खाड़ी का धन बहने लगा, समुदायों के बीच भूमि स्वामित्व के पैटर्न में बदलाव आया, उदाहरण के लिए केरल में, साम्प्रदायिक धाराएँ उभरीं।

जातीय पहचान और साम्प्रदायिकता अक्सर सापेक्षीनिवारण और शक्ति संघर्ष के चिंताओं के बारे में होती हैं, बजाय कि समुदाय की संस्कृति या धर्म के। समावेशी विकास इन संकीर्ण प्रवृत्तियों को सुधारने की क्षमता रखता है।