जीएस पेपर - III मॉडल उत्तर (2023) - 1 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रस्तावना भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (लगभग 16-17%) और रोजगार में (लगभग 12%) 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से अपरिवर्तित बना हुआ है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यम (MSMEs) अकेले ही विनिर्माण उत्पादन का 45% योगदान करते हैं। इसलिए, विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को बढ़ाना आपस में जुड़े उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।

सरकारी नीतियाँ:

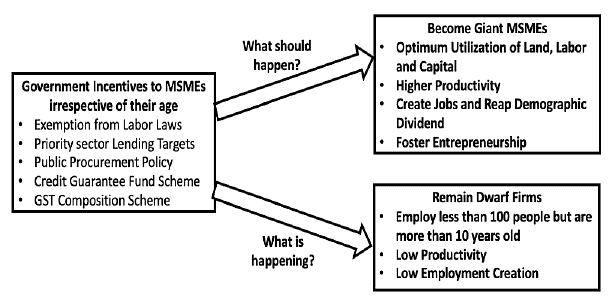

- MSMEs के लिए सस्ते ऋण, सार्वजनिक खरीद नीति, श्रम कानूनों से छूट आदि के माध्यम से प्रोत्साहन ने छोटे आकार की कंपनियों को विशाल कंपनियों में परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिससे "मिसिंग मिडिल" की समस्या उत्पन्न हुई।

- MSMEs की परिभाषा में निवेश और टर्नओवर के समग्र मानदंड को शामिल करने के लिए हाल की परिवर्तन ने बौना फर्मों को रोकने में मदद की।

- हालांकि, U.K. सिन्हा समिति की सिफारिशें जैसे राष्ट्रीय MSME सुविधा परिषद आदि का कार्यान्वयन आवश्यक है।

- PLI योजना के माध्यम से प्रोत्साहन ने भारतीय मोबाइल निर्माण में वृद्धि देखी है, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है।

- हालांकि, भूमि अधिग्रहण, कौशल सेट, श्रम सुधार आदि जैसी संरचनात्मक समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

- SEZs ने लगभग 2.5 मिलियन नौकरियों का सृजन किया है और भारत के 26% निर्यात का योगदान करते हैं। लेकिन, चीन के समकक्ष SEZs की तुलना में भारतीय SEZs असफल रहे हैं (बाबा कल्यानी समिति)।

- कई कानूनों का चार अलग-अलग संहिताओं में समेकन।

- तैयार उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है, लेकिन यह आंतरिक-उन्मुख और संरक्षणात्मक नीतियों की ओर ले जा सकता है।

- अन्य पहलों में FTA पर हस्ताक्षर, मेक इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया, "लोकल के लिए वोकल" आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष इसके अलावा, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि कोई भी देश औद्योगिकरण के बिना विकसित स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए, यह आवश्यक है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) पर बाबा कल्यानी समिति और सूक्ष्म, छोटे और माध्यमिक उद्यमों (MSMEs) पर यूके सिन्हा समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया जाए, साथ ही भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को भी बढ़ाया जाए।

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलाइजेशन की स्थिति क्या है? इस संदर्भ में सामना की गई समस्याओं की जांच करें और सुधारों का सुझाव दें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं ताकि तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सके। यह प्रतिबद्धता डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के माध्यम से स्पष्ट होती है, जिसका उद्देश्य भारत के डिजिटल परिवर्तन को तेज करना है।

डिजिटलाइजेशन की स्थिति:

- मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से सस्ते उच्च गति इंटरनेट सेवाओं (4G) तक पहुँच। (84 करोड़ से अधिक)

- आधार नागरिकों के लिए अद्वितीय पहचान का आधार है (99% से अधिक लोग हैं)।

- सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुँच के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचा का उदय।

- यूपीआई प्लेटफार्म विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित डिजिटल भुगतान हेतु।

- ओसीईएन प्लेटफार्म और खाता एग्रीगेटर्स प्लेटफार्म नागरिकों और व्यवसायों के लिए आसान क्रेडिट वितरण।

- जीएसटी प्लेटफार्म डिजिटल आकलन और कर रिटर्न दाखिल करने के लिए।

- यूएमANG प्लेटफार्म नागरिकों को केंद्रीय और राज्य सरकारों की ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।

- ओएनडीसी प्लेटफार्म ई-कॉमर्स क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण के लिए शुरू किया गया है।

- ओपनफोर्ज प्लेटफार्म खुली सहयोगात्मक सॉफ़्टवेयर विकास के लिए।

भारत के डिजिटलाइजेशन से संबंधित चिंताएँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों, कमजोर भाषाओं और कम शिक्षित लोगों के लिए डिजिटल विभाजन।

- भारत में डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून का अभाव।

- साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के प्रति चिंताएँ।

- ब्रॉडबैंड तक पहुँच की कमी।

- भारत में घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग की कमी और आयात पर निर्भरता।

भारत के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के सुझाव:

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।

- डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून को लागू करना।

- साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना।

- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार करना।

- घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करना।

देश भर में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार में निवेश करें।

- देश भर में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को लागू करें।

- साइबर सुरक्षा उपायों और जागरूकता अभियानों को मजबूत करें ताकि उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखा जा सके।

- स्टार्ट-अप्स के विकास को प्रोत्साहित करें।

- विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के लिए उपयुक्त डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा दें।

- डिजिटलीकरण पहलों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग करें।

प्रश्न 3: ई-प्रौद्योगिकी किस प्रकार किसानों की उत्पादन और कृषि उत्पादों के मार्केटिंग में मदद करती है? इसे समझाएं। (150 शब्द, 10 अंक)

परिचय: डालवाई पैनल के निष्कर्षों के अनुसार, ई-प्रौद्योगिकियों जैसे कि आईसीटी, उपग्रह, एआई, आईओटी आदि का लाभ उठाना वर्तमान चुनौतियों को कम करने की क्षमता रखता है, जिसमें कृषि संसाधनों तक सीमित पहुंच, उत्पादकता में कमी और किसानों की आय में गिरावट शामिल है, जो अंततः उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर ले जाता है।

उत्पादन में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- विशिष्ट स्थान पर जानकारी प्रदान करना जैसे कि कौन सा फसल उगाना है, कौन सा बीज खरीदना है, कब बोना है, और कौन सी सर्वोत्तम प्रथाएं अपनानी हैं। उदाहरण: किसान सुविधा ऐप

- बीज, उर्वरक आदि जैसी भौतिक सामग्री की ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से डिलीवरी को सरल बनाना। उदाहरण: भारतरोशन

- कस्टम हायरिंग केंद्रों और उबर जैसे ऐप्स जैसे गोल्डफार्म के माध्यम से यांत्रिकीकरण में वृद्धि।

- डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से ऋण तक आसान पहुंच को सक्षम बनाना। उदाहरण: कर्नाटक का भूमि परियोजना

- एआई, आईओटी आदि के माध्यम से जैसे संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना। उदाहरण: फसल

- सरकार की योजनाओं की कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाना। उदाहरण: पीएम किसान के लिए डीबीटी, कर्नाटक का फ्रूट्स प्लेटफॉर्म

मार्केटिंग में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका:

ई-नाम के माध्यम से प्रभावी मूल्य खोज।

- जैसे निंजाकार्ट और आईटीसी का ई-चौपाल जैसे पहलों के माध्यम से मध्यस्थों का उन्मूलन।

- किसानों को अपनी मांग के अनुसार फसल उगाने के लिए इनवर्स फोर्क-टू-फार्म रणनीति को सुविधाजनक बनाना, उदाहरण के लिए: एजीमार्कनेट।

निष्कर्ष

आगे देखते हुए, यह आवश्यक है कि वर्तमान मुद्दों जैसे कि इंटरनेट की पहुंच और वहनीयता को संबोधित किया जाए, इसके लिए प्रस्तावित एग्री स्टैक के माध्यम से, जिससे कृषि का औद्योगिकीकरण संभव हो सके।

प्रश्न 4: भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य और उपायों का उल्लेख करें। चर्चा करें कि भूमि धारिता पर भूमि सीमा नीति को आर्थिक मानदंडों के तहत एक प्रभावी सुधार के रूप में कैसे माना जा सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर: परिचय

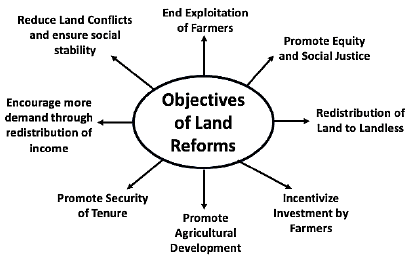

भूमि सुधार एक संस्थागत क्रिया से संबंधित है जिसका उद्देश्य भूमि स्वामित्व, पट्टेदारी, पट्टे और भूमि प्रबंधन के वर्तमान प्रबंधों को पुनः आकार देना है। ये सुधार भारत की स्वतंत्रता के बाद उन शोषणकारी, सामंतवादी पहलुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए थे जो कृषि प्रणाली में विद्यमान थे।

भूमि सुधारों के उपाय:

- मध्यस्थों का उन्मूलन और किसानों को सीधे सरकार के संपर्क में लाना।

- पट्टेदारी सुधार:

- (क) पट्टेदारों के लिए स्थायी अधिकार की सुरक्षा

- (ख) किराए का नियमन

- (ग) कुछ प्रकार के पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकारों का अनुदान।

- कृषि का पुनर्गठन:

- (क) भूमि धारिता पर सीमा का लागू करना

- (ख) अधिशेष भूमि का अधिग्रहण और छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच वितरण

- (ग) सहकारी खेती को बढ़ावा देकर भूमि धारिता का समेकन, उदाहरण के लिए: कुडुम्बाश्री केरल में

- भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण ताकि क्रेडिट की पहुँच को सुगम बनाया जा सके, उदाहरण के लिए: कर्नाटका का भूमि परियोजना

आर्थिक मानदंडों के तहत भूमि सीमा नीति को एक प्रभावी सुधार के रूप में:

- धन का संकेंद्रण रोकना और अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के अनुसार वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना।

- कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना क्योंकि छोटे किसान जोखिम को विविधित करने के लिए पशुपालन क्षेत्र में संलग्न होते हैं।

- नौकरियों को बढ़ावा देना क्योंकि छोटे खेत अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

- क्रेडिट तक उच्च पहुंच सुनिश्चित करना क्योंकि भूमि स्वामित्व बैंकों को गरीब लोगों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- कुछ की आय को कई में स्थानांतरित करके समग्र मांग को बढ़ाना और उच्च GDP को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्षतः फिर भी, भूमि सीमा कानूनों का कार्यान्वयन केवल कुछ राज्यों, जैसे कि पश्चिम बंगाल (ऑपरेशन बarga) और केरल में ही प्रभावी साबित हुआ है। भूमि सुधार पर अधूरी कार्य समिति द्वारा उजागर किए गए अनुसार, राज्यों के लिए इन सीमा कानूनों पर पुनर्विचार करना और किसी भी मौजूदा कमियों को सुधारना अनिवार्य है।

प्रश्न 5: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की अवधारणा का परिचय दें। AI नैदानिक निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य देखभाल में AI के उपयोग से व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए किसी खतरे को महसूस करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

परिचय: AI मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने की प्रक्रिया है और इसमें मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, और कंप्यूटर दृष्टि शामिल हैं। यह मशीनों को ज्ञान अर्जित करने, तार्किक तर्क करने, जटिल मुद्दों का सामना करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। "AI" शब्द जॉन मैकार्थी द्वारा गढ़ा गया था।

क्लिनिकल डायग्नोसिस में एआई:

- सटीकता में वृद्धि: एआई, जैसे कि IBM का Watson, रोग पहचान की सटीकता को बढ़ाता है, उदाहरण के लिए, चिकित्सा छवियों से कैंसर का निदान।

- कुशलता: एआई-चालित चैटबॉट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग को अनुकूलित करते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा संचालन में सुधार होता है।

- प्रारंभिक पहचान: NITI आयोग डाइबेटिक रेटिनोपैथी की प्रारंभिक पहचान के लिए एआई-आधारित हैंडहेल्ड डिवाइस को लागू करने में मदद कर रहा है।

- पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण: मशीन लर्निंग (ML) संसाधन आवंटन और नियंत्रण रणनीतियों के लिए प्रकोपों (जैसे, COVID-19) की भविष्यवाणी करता है।

स्वास्थ्य देखभाल में एआई के साथ गोपनीयता के मुद्दे:

- पहचान की चोरी: संवेदनशील रोगी डेटा का दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच पहचान की चोरी या भेदभाव का कारण बन सकती है।

- डाटा सुरक्षा: रोगियों का डेटा साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील होता है।

- व्यावसायीकरण: व्यक्तिगत चिकित्सा डेटा को रोगियों की पूर्व सहमति के बिना व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

- बीमा कंपनियों द्वारा संभावित दुरुपयोग: यदि एआई उपकरण बीमारी की संवेदनशीलता का पता लगाते हैं, तो बीमा कंपनियां कवरेज को अस्वीकार या उच्च प्रीमियम चार्ज कर सकती हैं।

निष्कर्ष: स्वास्थ्य देखभाल में एआई और संबंधित गोपनीयता चिंताओं के संदर्भ में, व्यापक समाधान के लिए मजबूत विनियमों, पारदर्शी एआई प्रथाओं, पेशेवरों और जनता के लिए शैक्षिक पहलों, एआई के नैतिक विकास, और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं, एआई डेवलपर्स, और विनियामक निकायों के बीच सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता है ताकि गोपनीयता की सुरक्षा और एआई प्रौद्योगिकी के विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके।

प्रश्न 6: सूक्ष्मजीवों के द्वारा वर्तमान ईंधन की कमी को पूरा करने के कई तरीकों पर चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय सूक्ष्मजीव, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और शैवाल शामिल हैं, ईंधन की कमी के चल रहे मुद्दे को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सूक्ष्मजीवों के अनुप्रयोग:

- जैव ईंधन: इंजीनियर किए गए सूक्ष्मजीव नवीकरणीय जैव ईंधन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि बायोडीज़ल। भारत के CSIR और IIT ने बायोडीज़ल के लिए सूक्ष्म-शैवाल की नस्लें विकसित की हैं।

- बायोगैस: एरोबिक बैक्टीरिया मीथेन युक्त बायोगैस बनाते हैं, जिसका उपयोग बिजली और स्वच्छ खाना बनाने के लिए किया जाता है। भारत का NBMMP (नेशनल बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम) इसे जैविक कचरे से बढ़ावा देता है।

- हाइड्रोजन: कुछ विशेष सूक्ष्मजीव स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं।

- तेल की वसूली में सुधार: सूक्ष्मजीव कमज़ोर कुओं से तेल निकालने में सहायता करते हैं।

- कचरे से ऊर्जा: सूक्ष्मजीव जैविक कचरे को जैव ईंधनों में बदलते हैं, जैसे कि पुणे नगर निगम का बायोगैस संयंत्र।

- कार्बन कैप्चर: सूक्ष्मजीव CO2 को कैप्चर और जैव ईंधनों में परिवर्तित करते हैं, जो कार्बन-सेक्वेस्ट्रेशन में मदद करते हैं।

- जैव-निष्प्रभावी प्लास्टिक: सूक्ष्मजीव पर्यावरण के अनुकूल जैव-निष्प्रभावी प्लास्टिक का निर्माण करते हैं।

चुनौतियाँ:

- पर्यावरणीय प्रभाव: यह सुनिश्चित करना कि यह अनपेक्षित पारिस्थितिकीय प्रभाव नहीं उत्पन्न करे।

- तकनीकी अपरिपक्वता: कई प्रक्रियाएँ अभी भी अनुसंधान एवं विकास के चरण में हैं।

- संक्रमण का जोखिम: सूक्ष्मजीवीय संक्रमण उत्पादन में विघ्न डाल सकता है।

- फीडस्टॉक की उपलब्धता: उपयुक्त सब्सट्रेट के लिए प्रतिस्पर्धा, जैसे फसलें, संसाधनों को सीमित कर सकती हैं।

- कम उपज: सूक्ष्मजीव अक्सर छोटे मात्रा में ईंधन का उत्पादन करते हैं, जिससे उपज में सुधार की आवश्यकता होती है।

- कुशलता: सूक्ष्मजीवीय रूपांतरण कभी-कभी असक्षम हो सकता है, जिसके लिए substantial संसाधनों की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष: इसके अतिरिक्त, जैव ईंधनों की भूमिका को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किया है ताकि जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के दायरे का विस्तार किया जा सके और पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लक्ष्य को 2030 से 2025 तक बढ़ा दिया है।

प्रश्न 7: बाँधों में असफलताएँ हमेशा विनाशकारी होती हैं, विशेष रूप से निचले हिस्से पर, जो जीवन और संपत्ति के विशाल नुकसान का कारण बनती हैं। बाँधों की असफलताओं के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करें। बड़े बाँधों की दो असफलताओं के उदाहरण दें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: जलाशयों में पानी का संरक्षण निचले क्षेत्रों में जल प्रवाह को बाधित करता है, जिससे तलछट संचय में परिवर्तन होता है और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है। पानी का अचानक प्रवाह इन क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकता है।

बाँधों की असफलताओं के कारण:

- प्राकृतिक कारण:

- उपधारा बाढ़: तीव्र वर्षा, ग्लेशियर बाढ़, और उपधारा क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से जलाशयों पर दबाव बढ़ता है। उदाहरण: ऋषि गंगा परियोजना की असफलता।

- भूकंपीय गतिविधियाँ: भूमि में कंपन उत्पन्न करती हैं और बाँध के आधार को कमजोर करती हैं। उदाहरण: टिहरी बाँध भूकंपीय दोष के ऊपर स्थित है।

- सपाटी और भूमि धंसना: आधारभूत चट्टानों की कटाव प्रतिरोध को और कम कर सकता है।

- तटबंध और सहायक संरचनाओं का कटाव: संरचनात्मक स्थिरता पर असर डालता है।

- मानवजनित कारण:

- अपर्याप्त डिज़ाइन: डिज़ाइन करते समय संभावित रिसाव, सुरक्षा कारक आदि के संबंध में गलत गणनाएँ संरचनात्मक प्रतिरोध को कम करती हैं।

- कमजोर सामग्री: घटिया सामग्री जलाशय के उच्च दबाव को सहन नहीं कर सकेगी।

- खराब प्रबंधन: जलाशय संचालन का खराब प्रबंधन, निरीक्षण की कमी आदि बाँध की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। उदाहरण: पोंग बाँध का ओवरफिलिंग।

- खनन और पत्थर खनन: आस-पास के क्षेत्रों में चट्टानों के आधार को कमजोर करते हैं।

- आयु में कमी: कार्यात्मक क्षमता को कम करता है। उदाहरण: मुल्लापेरियार बाँध ने अपनी आयु पार कर ली है।

- युद्ध: देशों द्वारा युद्ध या आतंकवाद के दौरान बाँधों पर बमबारी की जा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। उदाहरण: यूक्रेन का काखोवा बाँध।

बाँधों की असफलताओं के उदाहरण:

- ऋषि गंगा परियोजना की असफलता।

- काखोवा बाँध, यूक्रेन।

ऋषि गंगा डेम उत्तराखंड, भारत में ग्लेशियरिक एवलांच द्वारा नष्ट कर दिया गया।

- 1979 में मोरबी, गुजरात में मच्छू डेम का फेल होना, जिससे लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हुई।

निष्कर्ष इस स्थिति के आलोक में, डेम सुरक्षा अधिनियम 2021, जो डेम्स की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव को संबोधित करता है, सही दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

प्रश्न 8: तेल प्रदूषण क्या है? इसका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव है? भारत जैसे देश के लिए तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक कैसे है? (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय तेल प्रदूषण तब होता है जब तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं। तेल रिसाव टैंकरों, अपतटीय प्लेटफार्मों, ड्रिलिंग रिग, कुओं, या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के आकस्मिक रिसाव से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि चेन्नई, श्रीलंका, मॉरिशस और अन्य स्थानों के तटों पर हुए घटनाएं।

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर तेल प्रदूषण के प्रभाव:

- महासागर की विशेषताओं पर: पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। सूर्य के प्रकाश की पैठ को कम करता है, जिससे जैव-उत्पादकता घटती है।

- समुद्री जीवन पर: समुद्री जीवों के श्वसन तंत्र को बंद कर देता है। उनके इन्सुलेटिंग क्षमता को कम करता है, जिससे वे तापमान में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पक्षियों की उड़ान की क्षमता को बाधित करता है, पाचन तंत्र को परेशान करता है, जिगर के कार्य को बदलता है, और गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है।

- आवास का विनाश: महत्वपूर्ण तटीय आवासों जैसे कि मैनग्रोव, डेल्टा और सॉल्ट मार्शेस और कोरल रीफ्स को नष्ट करता है। उदाहरण: सुंदरबन, जो वर्षों से कई तेल रिसावों से खतरे में है।

- भारत पर हानिकारक प्रभाव: भारत की विशाल तटरेखा और आयातित कच्चे तेल पर बड़ी निर्भरता इसे विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। विविध पारिस्थितिकी तंत्र जैसे सुंदरबन, भितरकनिका, लक्षद्वीप कोरल, केरल के बैकवाटर्स जैव विविधता के नुकसान के संदर्भ में बड़े खतरों का सामना करते हैं। तटीय समुदाय जो समुद्री मत्स्यपालन पर निर्भर हैं, अपनी आजीविका खो सकते हैं। चक्रवात, तटीय बाढ़ आदि के प्रति उच्च संवेदनशीलता सफाई प्रक्रिया को और कठिन बनाती है।

निष्कर्ष इस समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, भारत को मजबूत निवारक उपाय स्थापित करने, व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित करने और संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए कड़े नियम लागू करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोणों, जैसे कि चुंबकीय साबुन, स्वायत्त रोबोट, अत्यधिक अवशोषक स्पंज, और मानव बाल के अपशिष्ट का उपयोग, तेल रिसाव के बाद निवारण के लिए अपनाए जा सकते हैं।

प्रश्न 9: आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में 'दिल और दिमाग जीतना' जनसंख्या के विश्वास को पुनर्स्थापित करने में एक आवश्यक कदम है। जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के हिस्से के रूप में इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: भारतीय रणनीतिक विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की सीमा पार प्रवृत्तियों का समाधान करने के अलावा, आतंकवाद से संबंधित मुद्दों का समाधान और भारत की मुख्यधारा में भावनात्मक समावेश की भावना को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर के लोगों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण मानवता (इंसानियत), लोकतंत्र (जम्हूरियत) और कश्मीर की अद्वितीय संस्कृति (कश्मीरियत) के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत वर्तमान सरकार के प्रयासों की नींव रखते हैं, जो जम्मू और कश्मीर को व्यापक भारतीय ढांचे में एकीकृत करने के लिए हैं, विशेषकर अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद।

कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग जीतने के लिए उठाए गए कदम:

- अनुच्छेद 370 का निरसन, जिसने अलगाववादी कश्मीरी पहचान और बहिष्कार का आधार बनाया और भारत के संवैधानिक मुख्यधारा में पूर्ण एकीकरण किया।

- कश्मीर के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सभी भारतीय कानूनों का अनुप्रयोग जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों के लिए आरक्षण।

- स्थानीय स्तर पर आत्म-शासन में सार्वजनिक भागीदारी सक्षम करने के लिए तीन-स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना।

- आर्थिक सशक्तिकरण: 2015 का पीएम का विकास पैकेज, जो 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक मेगा विकास और पुनर्निर्माण पैकेज है; कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपये का नया केंद्रीय क्षेत्र योजना।

- कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुरंगों, राजमार्गों और रेलवे का निर्माण करके अवसंरचना को बढ़ावा देना।

- पाकिस्तान के साथ सीमा के गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना।

- कश्मीर के लोगों की सहायता के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पीएम किसान योजना आदि जैसे सभी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का अनुप्रयोग।

- कश्मीरी छात्रों के लिए सिविल सेवाओं के लिए संस्थान और छात्रवृत्तियाँ।

- कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आजीविका सक्षम करना।

भावनात्मक संबंध:

- कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल खोलना ताकि लोग सामान्य जीवन जी सकें।

- कश्मीरी युवाओं के लिए भारत दर्शन / वतन को जानो पर्यटन कार्यक्रम आयोजित करना और CAPF द्वारा खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, चिकित्सा शिविर आदि।

- कश्मीर में शिक्षित युवाओं, नागरिक समाज समूहों और राजनीतिक दलों के साथ प्रचार और सहभागिता।

- कश्मीर के सूफी संस्करण का प्रचार।

- केंद्रीय मंत्रियों और महत्वपूर्ण अधिकारियों के द्वारा बार-बार दौरे।

- कश्मीर में G20 कार्यक्रमों की मेज़बानी।

निष्कर्ष: जम्मू और कश्मीर में शांति को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को एक डुअल-ट्रैक रणनीति अपनानी चाहिए। यह रणनीति सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में शामिल है, जिसका फोकस सीमा पर घुसपैठ को रोकने और आतंकवादी गतिविधियों को निर्धारित समय में संबोधित करने पर है। हालाँकि, दीर्घकालिक समाधान कश्मीर की जनसंख्या में असुरक्षा की भावना को दूर करने में है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक धर्मनिरपेक्ष भारत में सुरक्षित और अपनाए हुए महसूस करें। इसके अलावा, कश्मीर में चुनावों के संचालन के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Q10: हमारे प्रतिकूलों द्वारा सीमा पार बिना पायलट वाले हवाई वाहनों (UAVs) का इस्तेमाल हथियारों / गोला-बारूद, मादक पदार्थों आदि को ले जाने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर टिप्पणी करें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय मानव रहित हवाई वाहन (UAVs) ने सैन्य बलों और गैर-राज्य संस्थाओं के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में विकास किया है, जो तत्काल खुफिया, निगरानी औरReconnaissance प्रदान करने की उनकी क्षमता के कारण है। इन ड्रोन का उपयोग अवैध व्यक्तियों द्वारा अवैध पदार्थों और हथियारों की परिवहन, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी, और महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले करने के लिए किया गया है।

UAVs से उत्पन्न होने वाले निकटवर्ती खतरों का सामना करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं:

- ड्रोन नियम, 2021 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन ड्रोन संचालित कर सकता है और ड्रोन के लिए नो-फ्लाई क्षेत्र।

- उन्नत निगरानी और पहचान तकनीक आधुनिक निगरानी तकनीक, जैसे कि रडार सिस्टम, थर्मल इमेजिंग, और ध्वनिक सेंसर को सीमाओं पर UAV घुसपैठ का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। उदाहरण के लिए, BSF ने ड्रोन पहचान के लिए ग्राउंड-बेस्ड रडार सिस्टम का उपयोग किया है।

- विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे कि BSF, भारतीय सेना, और स्थानीय पुलिस के बीच सहयोग से UAV खतरों का मुकाबला करने के लिए खुफिया और संसाधनों का साझा करना बढ़ता है।

- भारत ने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर सीमा पार ड्रोन खतरों का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए सहयोग किया है। उदाहरण के लिए, भारत ने इजराइल से SMASH 2000 एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदा है।

- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ, ड्रोन संचालकों को आवश्यक अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होती हैं, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि केवल अधिकृत ड्रोन संचालित हों, जिससे अवैध ड्रोन गतिविधियों का जोखिम कम हो जाता है।

- ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और डेस्ट्रॉय सिस्टम (D4S) DRDO द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम है जो अवैध ड्रोन का पता लगाने और तुरंत माइक्रो ड्रोन को जाम करने की क्षमता रखता है।

निष्कर्ष भारत की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए व्यापक रणनीति प्रौद्योगिकी, कानूनी संरचनाओं, अंतर-एजेंसी समन्वय, सार्वजनिक भागीदारी, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मिश्रण पर आधारित है।