जेरमी बेंटहम का ग्रॉस या मात्रात्मक उपयोगितावाद | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download

मानक नैतिकता के सिद्धांत

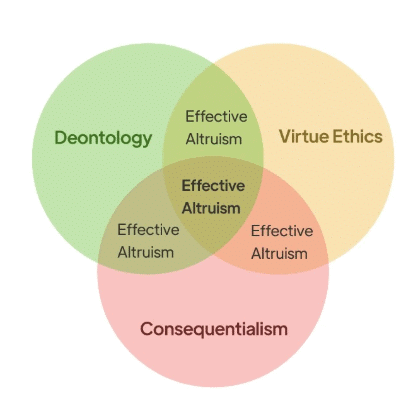

मानक नैतिकता में तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं:

- गुण नैतिकता

- परिणामवाद (विशेषकर उपयोगितावाद)

- कर्तव्य नैतिकता (विशेषकर कांतवाद)

गुण नैतिकता व्यक्ति के चरित्र पर जोर देती है, न कि औपचारिक नियमों या क्रियाओं के परिणामों पर। यह मानव जीवन के उद्देश्य या अर्थ को समझने में शामिल है। प्लेटो और अरस्तू के लिए, यह उद्देश्य दूसरों के साथ सामंजस्य में जीना था, और उन्होंने चार प्रमुख गुणों की पहचान की:

- प्रज्ञा/ज्ञान

- न्याय

- धैर्य/साहस

- संयम

गुण नैतिकता के समर्थक अक्सर दावा करते हैं कि गुणों का सार्वभौमिक अनुप्रयोग होता है। यह नैतिकता का ढांचा प्राचीन और मध्यकालीन काल के नैतिक चिंतन के दृष्टिकोण पर भारी निर्भर करता है। जबकि पश्चिमी परंपरा की जड़ें प्लेटो और अरस्तू के कार्यों में पाई जाती हैं, गुणों का चीनी नैतिक दर्शन में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

- परिणामवाद एक नैतिकता का सिद्धांत है जो कई गैर-धार्मिक व्यक्तियों की दैनिक नैतिक तर्कशीलता से जुड़ा हुआ है। यह क्रियाओं के परिणामों के आधार पर नैतिकता का मूल्यांकन करता है, न कि स्वयं क्रियाओं के। यह 'अंत' की सहीता पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उपयोग किए गए 'साधनों' की नैतिकता पर। इस दृष्टिकोण से, एक क्रिया नैतिक रूप से सही है यदि यह एक अच्छे परिणाम या परिणाम की ओर ले जाती है।

- परिणामवाद उन क्रियाओं का समर्थन करता है जो अधिकतम अच्छे परिणामों का उत्पादन करती हैं। इस विचार की एक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है "सबसे अधिक संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा।"

- परिणामवाद के सबसे सामान्य रूप विभिन्न प्रकार के उपयोगितावाद हैं, जो उन क्रियाओं को प्राथमिकता देते हैं जो खुशी को अधिकतम करती हैं।

परिणामवाद को तीन श्रेणियों में और विभाजित किया जा सकता है:

1. नैतिक आत्मवाद इस दृष्टिकोण से, कोई क्रिया नैतिक रूप से सही होती है यदि इसके परिणाम उस व्यक्ति के लिए अधिक लाभकारी होते हैं जो क्रिया को कर रहा है, भले ही अन्य के लिए इसके परिणाम हानिकारक हों।

2. नैतिक परोपकारिता इस दृष्टिकोण के अनुसार, कोई क्रिया नैतिक रूप से सही होती है यदि उस क्रिया के परिणाम सभी के लिए, सिवाय उस व्यक्ति के, जो क्रिया कर रहा है, अधिक अनुकूल होते हैं।

3. उपयोगितावाद

- इस दृष्टिकोण के अनुसार, कोई क्रिया नैतिक रूप से सही होती है यदि इसके परिणाम सभी के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। उपयोगितावाद नैतिक उपभोगवाद का परोपकारी या सार्वभौमिक रूप है, जो तर्क करता है कि आनंद सर्वोच्च भलाई और जीवन का अंतिम लक्ष्य है।

- उपयोगितावाद का कहना है कि सर्वोच्च आदर्श व्यक्तिगत आनंद नहीं, बल्कि सार्वभौमिक खुशी है। उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है "सबसे अधिक संख्या का सबसे बड़ा आनंद।"

- दूसरे शब्दों में, उपयोगितावाद यह मानता है कि किसी क्रिया का नैतिक मूल्य केवल इसके समग्र उपयोगिता में योगदान द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात्, यह सभी व्यक्तियों के लिए खुशी या आनंद लाता है।

- जितनी अधिक खुशी या आनंद अधिक लोगों के लिए उत्पन्न होगा, उतना ही बेहतर होगा। यह सिद्धांत परिणाम आधारित है, क्योंकि यह क्रियाओं का मूल्यांकन उनके परिणामों से करता है, यह तर्क करते हुए कि उद्देश्य साधनों को सही ठहराता है।

- यह डियॉनटोलॉजिकल नैतिकता के विपरीत है, जो कुछ क्रियाओं को उनके परिणामों की परवाह किए बिना सही या गलत मानती है।

- उपयोगितावाद, सामान्य नैतिकता में, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों, जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल से उत्पन्न होता है। बेंथम स्थूल या मात्रात्मक उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, जबकि मिल परिष्कृत या गुणात्मक उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं।

डियॉनटोलॉजिकल या गैर-परिणामात्मक नैतिकता

नैतिकता का ध्यान कार्यों की स्वाभाविकता पर होता है, न कि उनके परिणामों पर। यह यह जांचता है कि क्या कार्य सही हैं या गलत, उनके अंतर्निहित स्वभाव के आधार पर, न कि उन कार्यों के परिणामों के आधार पर। नैतिकता के अनुसार, कुछ कार्य नैतिक रूप से सही या गलत होते हैं, भले ही उनके परिणाम कैसे भी हों, और लोगों को इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए।

जेरमी बेंटम का ग्रॉस या गुणात्मक उपयोगितावाद

- बेंटम का सुझाव है कि किसी कार्य की उचितता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आनंद उत्पन्न करता है या नहीं, जबकि यदि वह पीड़ा का परिणाम है, तो वह गलत है। किसी कार्य का मूल्य उसकी आनंद उत्पन्न करने और पीड़ा को रोकने की क्षमता में निहित है। बेंटम के अनुसार, सभी आनंद समान हैं, केवल मात्रा में भिन्न होते हैं, गुणवत्ता में नहीं। उदाहरण के लिए, वह तर्क करते हैं कि पुशपिन जैसा साधारण खेल कविता के समान ही अच्छा है, जब तक आनंद की मात्रा समान है।

- बेंटम का मानना है कि सभी लोग अपनी खुशी की इच्छा रखते हैं, और किसी व्यक्ति की खुशी उसके लिए अच्छी होती है। इसलिए, सामान्य खुशी सभी के लिए लाभदायक होती है। वह утверж करते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होते हैं, और वे केवल तब ही परार्थी हो सकते हैं जब ऐसा करना उनकी अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करता है। इस प्रकार, बेंटम नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं "सबसे अधिक संख्या में सबसे बड़ा आनंद," जिसका अर्थ है कि नैतिक लक्ष्य अधिकतम संख्या में लोगों की खुशी है, न कि केवल एक व्यक्ति की।

मिल का परिष्कृत या गुणात्मक उपयोगितावाद

शुद्ध या गुणात्मक उपयोगितावाद को निम्नलिखित रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है:

- उपयोगिता का सिद्धांत, या सर्वाधिक सुख का सिद्धांत, नैतिक मानदंड है। क्रियाएँ सही मानी जाती हैं यदि वे सुख को बढ़ावा देती हैं, जिसे आनंद और दुख के अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रियाएँ गलत मानी जाती हैं यदि वे दुख की ओर ले जाती हैं, जो दर्द या आनंद के अभाव है। आनंद और दर्द से मुक्ति ही सही मायने में वांछनीय लक्ष्य हैं, जबकि गुण, स्वास्थ्य, सम्मान का प्रेम, धन, और शक्ति जैसी चीजें इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि वे सुख में योगदान करती हैं।

- मिल का तर्क है कि आनंद के बीच गुणात्मक भिन्नता होती है, साथ ही मात्रात्मक भिन्नता भी। वह मानते हैं कि बौद्धिक आनंद शारीरिक आनंद की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है। मिल यह भी कहते हैं कि लोगों को संतोष के लिए उच्च क्षमताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

- वह यह तर्क करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की खुशी चाहता है, और किसी व्यक्ति की खुशी उसके लिए फायदेमंद होती है। इसलिए, सामान्य खुशी सभी के लिए अच्छी होती है। इस प्रकार, मिल स्वार्थ और परोपकार के बीच की खाई को पाटते हैं, यह जोर देते हुए कि नैतिक लक्ष्य \"सर्वाधिक संख्या के लिए सर्वाधिक खुशी\" होना चाहिए।

|

46 videos|101 docs

|