जैव प्रौद्योगिकी का परिचय | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

जैव प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ है जीवित जीवों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ताकि मानवता के सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी महासंघ इसे प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं, और आणविक समकक्षों के एकीकरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना है। इसके मूल में, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य एक जीव, एक जीव के हिस्से, या किसी अन्य जैविक प्रणाली का उपयोग करके एक उत्पाद या प्रक्रिया का निर्माण करने से है, जिसका एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। इसमें उन्नत प्रयोगशाला तकनीकें और पारंपरिक विधियाँ शामिल हो सकती हैं, जिन्हें सदियों से उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि शराब बनाना और बेकिंग, जहां खमीर का उपयोग इच्छित उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

- जैवफार्मास्यूटिकल्स और जैविक उत्पाद: आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों, कवकों, पौधों और जानवरों का उपयोग करके दवाओं और जैविक उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन।

- थेराप्यूटिक्स: जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके विभिन्न बीमारियों के लिए उपचार का विकास।

- डायग्नोस्टिक्स: बीमारियों और स्थितियों की पहचान के लिए डायग्नोस्टिक उपकरणों और परीक्षणों का निर्माण।

- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें: फसलों को बेहतर उपज, कीट प्रतिरोध, और पर्यावरणीय अनुकूलता के लिए अभियांत्रित करना।

- प्रसंस्कृत भोजन: गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके खाद्य वस्तुओं का उत्पादन।

- बायोरेमेडिएशन: पर्यावरणीय प्रदूषकों और संदूषकों को साफ करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करना।

- अपशिष्ट उपचार: हानिकारक पदार्थों के प्रबंधन और कमी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्रियों का उपचार।

- ऊर्जा उत्पादन: जैविक स्रोतों और प्रक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न करना।

जैव प्रौद्योगिकी के कार्यशील उदाहरण

- बीयर बनाने की प्रक्रिया: बीयर बनाने की प्रक्रिया में, खमीर को माल्टेड जौ की चीनी के घोल में मिलाया जाता है, जिसे वे किण्वन के माध्यम से मेटाबोलाइज करते हैं, जिससे शराब का उत्पादन होता है। यह मानव उपभोग के लिए उत्पाद बनाने के लिए एक जीवित जीव, खमीर, के उपयोग को दर्शाता है।

- पेनिसिलिन उत्पादन: कुछ फफूंदों का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों के चरणों में, शोधकर्ताओं को पेनिसिलिन उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में "फफूंद का रस" विकसित करना पड़ा, जो मानव के लिए एक लाभकारी उत्पाद बनाने के लिए एक जीव का उपयोग दर्शाता है।

- इन विट्रो निषेचन (IVF): IVF एक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है जो महिलाओं को गर्भवती होने में मदद करती है, जहाँ एक मानव अंडाणु को प्रयोगशाला में शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। यह विधि बांझपन और आनुवंशिक समस्याओं को संबोधित करती है और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के कारण काफी प्रगति की है।

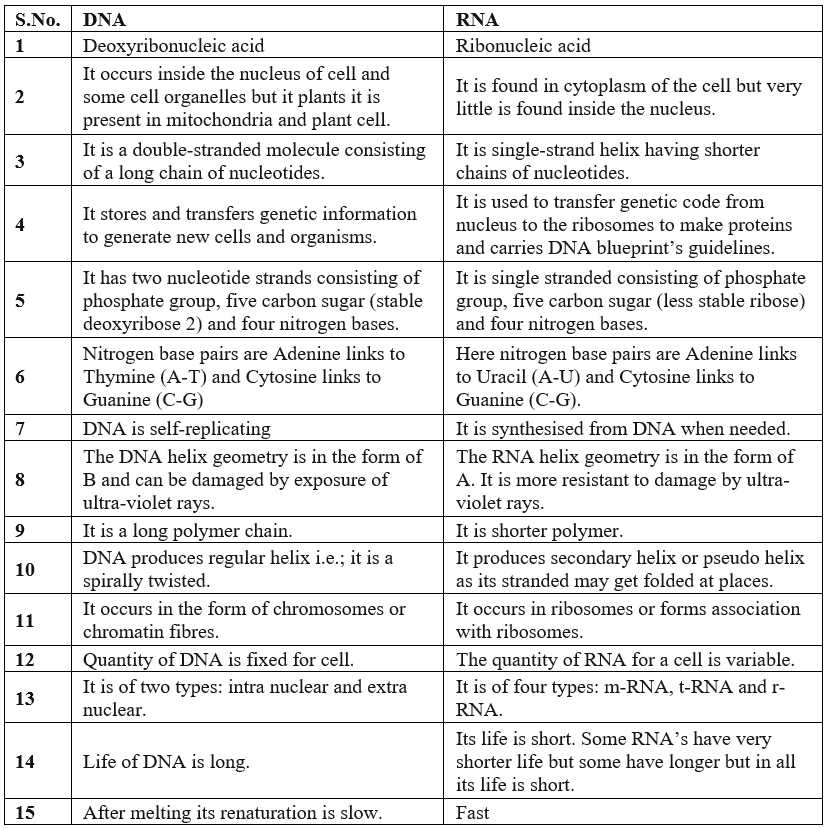

- जीन चिकित्सा: जीन चिकित्सा का उद्देश्य आनुवंशिक विकारों का उपचार करना है, जिसमें एक गायब या गैर-कार्यात्मक जीन का डीएनए शरीर की कोशिकाओं में पहुँचाया जाता है। यह प्रक्रिया चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से जैविक तत्वों को संयोजित करने में शामिल होती है।

- ऊत्स संस्कृति: ऊत्स संस्कृति एक अनुसंधान विधि है जिसमें पशुओं या पौधों से ऊत्स के टुकड़ों को एक कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है ताकि वे जीवित रह सकें और कार्य कर सकें। इस तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं, जिसमें खाद्य उत्पादन और पर्यावरणीय सफाई शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पर्यावरण प्रबंधन और खाद्य उत्पादन सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जीवित जीवों को नियंत्रित और संशोधित करने की क्षमता विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और समाज के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए महान संभावनाएँ रखती है।

जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत

आनुवंशिक इंजीनियरिंग

आनुवंशिक इंजीनियरिंग उन तकनीकों को संदर्भित करता है जो एक जीव के आनुवंशिक सामग्री (डीएनए या आरएनए) को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, ताकि इसके लक्षणों में परिवर्तन किया जा सके। इसमें आनुवंशिक सामग्री की रासायनिक संरचना को बदलना और इसे अन्य जीवों में पेश करना शामिल होता है, ताकि उनके अवलोकनीय गुणों में परिवर्तन किया जा सके।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एक स्वच्छ वातावरण महत्वपूर्ण है ताकि सूक्ष्मजीवों का प्रदूषण रोका जा सके और केवल इच्छित सूक्ष्मजीवों या यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बड़ी मात्रा में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। यह एंटीबायोटिक्स, टीकों और एंजाइमों जैसे जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक विधि है जिसका उपयोग एक जीव के जीनोम को संशोधित करने के लिए किया जाता है ताकि ऐसे लक्षण पेश किए जा सकें जो उस जीव में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं हैं। इसे जीन हेरफेर या आनुवंशिक संशोधन भी कहा जाता है।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग में तकनीकें

- जीन अलगाव: इच्छित जीन अनुक्रमों को आम या अन्य कोशिकाओं के जीनोम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि क्लेवेज और डिनैचुरेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से। इसके लिए कोशिकाओं से डीएनए निकाला जाता है।

- जीन संश्लेषण: आवश्यकताओं के अनुसार जीनों को संश्लेषित करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है।

- रीकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक: इसमें एक विशिष्ट स्थान पर डीएनए अणु को काटकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए (r-DNA) बनाना शामिल होता है। इस डीएनए को प्राप्त करने वाले जीव को ट्रांसजेनिक कहा जाता है। यह तकनीक एकल जीन या डीएनए अणु के कई समान प्रतियों के अलगाव और क्लोनिंग की अनुमति देती है।

- जीन क्लोनिंग: इस प्रक्रिया में एक जीन का अलगाव किया जाता है और एक जीन या डीएनए खंड की एकल प्रति को कई समान प्रतियों में पुन: उत्पन्न किया जाता है।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग के खतरे

- गलत DNA का समावेश: गलत DNA खंड को सम्मिलित करने से मानवों में नई बीमारियों का विकास हो सकता है।

- जैविक युद्ध: आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का जैविक युद्ध के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

- प्रजातियों का आनुवंशिक संशोधन: मौजूदा प्रजातियों में संशोधन करना या विलुप्त प्रजातियों को पुनः बनाना अप्रत्याशित आपदाएँ उत्पन्न कर सकता है।

- नए बैक्टीरिया या जीवों की किस्में: नए बैक्टीरिया या जानवरों की किस्मों का निर्माण मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

- एक प्रजाति में विविधता में कमी: एक ही प्रजाति के भीतर आनुवंशिक इंजीनियरिंग विविधता को कम कर सकती है। इस विविधता की कमी से यदि कोई नई बीमारी उत्पन्न होती है, तो पूरी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा हो सकता है।

राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड

स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए कैंसर अनुसंधान के लिए एक जीनोमिक ग्रिड की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

इस पहल का उद्देश्य कैंसर अनुसंधान को आगे बढ़ाना और सभी आर्थिक वर्गों के लिए उपचारों को सुलभ बनाना है। सरकार भारतीय कैंसर मरीजों के जीनोमिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड बनाने की योजना बना रही है।

यह ग्रिड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक (NCTB) के साथ सहयोग करेगा, जो कैंसर रोगियों से नमूने इकट्ठा करता है ताकि कैंसर को प्रभावित करने वाले जीनोमिक कारकों का अध्ययन किया जा सके और भारतीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त उपचार की पहचान की जा सके।

सरकार ने सभी कैंसर उपचार संस्थानों को शामिल करते हुए देश भर में संग्रह केंद्रों के साथ राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड की स्थापना की योजना बनाई है।

ग्रिड को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और दक्षिण में चार क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक (NCTB)

NCTB विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST), भारत सरकार, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ निकटता से कार्य करता है।

बायोबैंक में कैंसर रोगियों से 50,000 जीनोमिक नमूनों को संग्रहीत करने की क्षमता है और वर्तमान में इसमें 3,000 रोगियों के नमूने हैं। ये नमूने भारत-विशिष्ट कैंसर अनुसंधान में मदद करेंगे।

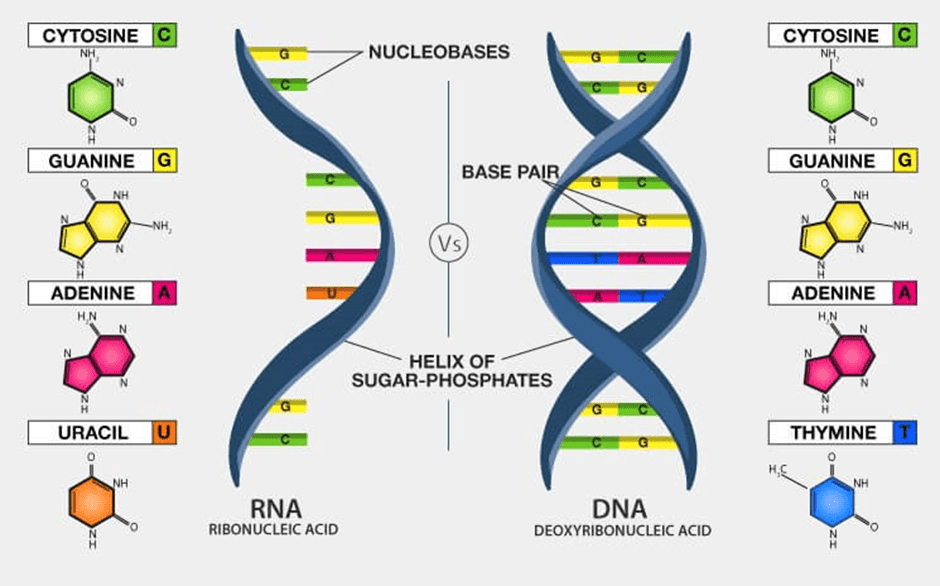

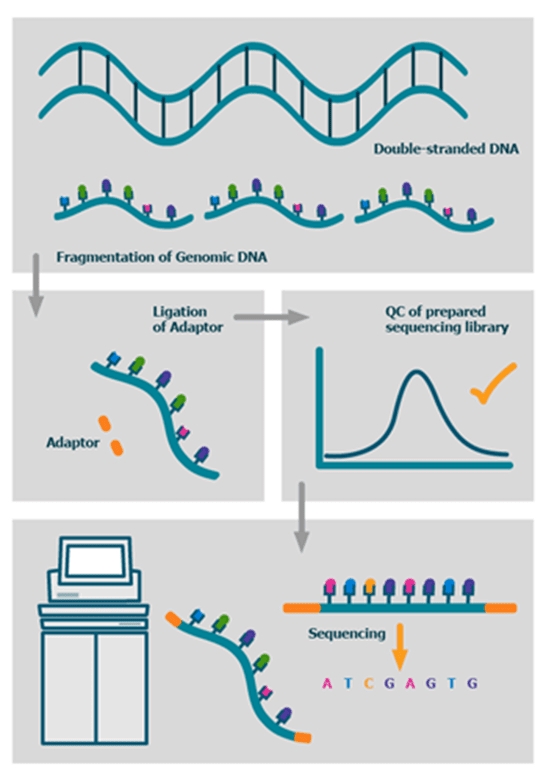

DNA और RNA के बीच के अंतर

- चीनी: DNA में डिऑक्सीरिबोज़ चीनी होती है, जबकि RNA में राइबोज़ चीनी होती है। अंतर -OH समूह में है; राइबोज़ में डिऑक्सीरिबोज़ की तुलना में एक अतिरिक्त -OH समूह होता है।

- धागे: DNA दो-धागा होता है, जबकि RNA एकल-धागा होता है।

- स्थिरता: DNA क्षारीय परिस्थितियों में स्थिर होता है, जबकि RNA ऐसा नहीं होता।

- कार्य: DNA आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित करता है, जबकि RNA एमिनो एसिड के लिए कोड करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए DNA और राइबोसोम के बीच एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है।

- बेस जोड़ीकरण: DNA एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और गुआनिन का उपयोग करता है, जबकि RNA एडेनिन, युरासिल, साइटोसिन, और गुआनिन का उपयोग करता है। युरासिल थाइमिन से इसके रिंग में एक मिथाइल समूह की कमी के कारण भिन्न होता है।

DNA बनाम RNA

न्यूक्लिक एसिड के जैविक कार्य – DNA

DNA वंशानुक्रम का आधार है और आनुवंशिक जानकारी का भंडारण करता है।

DNA पूरी तरह से विभिन्न प्रजातियों की पहचान को मिलियन वर्षों तक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

एक DNA अणु की क्षमता है कि वह कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं का अनुकरण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समान DNA स्ट्रैंडों को पुत्र कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

न्यूक्लिक एसिड का एक और महत्वपूर्ण कार्य कोशिका के भीतर प्रोटीन के संश्लेषण में है। विभिन्न RNA अणु प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होते हैं, जो DNA में कोडित निर्देशों का पालन करते हैं।

DNA फिंगरप्रिंटिंग

DNA फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो उनके अद्वितीय DNA अनुक्रमों पर आधारित होती है। जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी उंगलियों पर विशेष फिंगरप्रिंट होते हैं, जो पहचान के लिए लंबे समय से उपयोग किए गए हैं (हालाँकि ये सर्जरी के कारण बदल सकते हैं), प्रत्येक व्यक्ति का DNA अनुक्रम भी अद्वितीय होता है और सभी कोशिकाओं में स्थिर रहता है।

DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है, जैसे:

- फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ: DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता है, जो अपराध स्थलों पर पाए गए DNA नमूनों की तुलना संदिग्धों के DNA से की जाती है।

- पितृत्व परीक्षण: DNA फिंगरप्रिंटिंग किसी व्यक्ति के जैविक पिता का निर्धारण करने में मदद करती है, जो DNA नमूनों की तुलना करके किया जाता है।

- मृत व्यक्तियों की पहचान: दुर्घटनाओं या आपदाओं के मामलों में, DNA फिंगरप्रिंटिंग मृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करती है, जो उनके DNA की तुलना रिश्तेदारों, जैसे माता-पिता या बच्चों के DNA से की जाती है।

- आनुवंशिक संबंधों की स्थापना: DNA फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न जनसंख्याओं के बीच आनुवंशिक संबंधों का अध्ययन और स्थापना करने के लिए उपयोग की जाती है, जो शोधकर्ताओं को मानव प्रवास और विकास को समझने में मदद करती है।

रीकॉम्बिनेंट DNA

1953 में, वैज्ञानिकों ने DNA की संरचना की खोज की, जिसने 1972 में रिकॉम्बिनेंट DNA (rDNA) तकनीक के विकास की नींव रखी। यह तकनीक विभिन्न स्रोतों से DNA को काटने और जोड़ने से संबंधित है।

rDNA अणु प्रयोगशाला में विभिन्न स्रोतों से आनुवंशिक सामग्री को संयोजित करके बनाए जाते हैं, जैसे कि आणविक क्लोनिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से। इसके परिणामस्वरूप ऐसे DNA अनुक्रम उत्पन्न होते हैं जो किसी जीव के जीनोम में सामान्यतः नहीं पाए जाते।

रीकॉम्बिनेंट DNA की व्यवहार्यता इस तथ्य में निहित है कि सभी जीवों का DNA एक समान रासायनिक संरचना रखता है, जिसमें केवल उनके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में भिन्नताएँ होती हैं।

जो जीव रिकॉम्बिनेंट DNA रखते हैं, वे आमतौर पर सामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शारीरिक रूप, व्यवहार और मेटाबॉलिज्म बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित रहते हैं।

रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक में शामिल मूलभूत कदम

- क्लोन करने के लिए इच्छित जीन को शामिल करने वाले DNA खंड को अलग करना (जिसे insert कहा जाता है)।

- एक वाहक DNA अणु जिसे वैक्टर (जैसे प्लास्मिड) कहा जाता है, में DNA खंड को सम्मिलित करके एक रिकॉम्बिनेंट DNA (rDNA) अणु बनाना।

- rDNA को E. coli मेज़बान कोशिका में स्थानांतरित करना (जिसे परिवर्तन कहा जाता है)।

- केवल उन मेज़बान कोशिकाओं का चयन करना जो rDNA धारण करती हैं और उन्हें बढ़ने देना, जिससे rDNA अणुओं की संख्या बढ़ती है।

यह पूरा प्रक्रिया या तो कई rDNA (जीन क्लोनिंग) उत्पन्न कर सकती है या insert द्वारा उत्पादित प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न कर सकती है।

पहले rDNA अणु इन विधियों के माध्यम से आणविक जीवविज्ञानी पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयर, एनी चांग, और स्टेनली कोहेन द्वारा 1973 में उत्पन्न किए गए थे।जैव प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी में जीवित जीवों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मानवता के सतत विकास के लिए किया जाता है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी महासंघ इसे प्राकृतिक विज्ञान को जीवों, कोशिकाओं और आणविक समकक्षों के साथ एकीकृत करने के रूप में परिभाषित करता है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना है। जैव प्रौद्योगिकी की मूल परिकल्पना में एक जीव, उसके किसी भाग या किसी अन्य जैविक प्रणाली का उपयोग करके एक विशेष लक्ष्य के लिए उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करना शामिल है। इसमें उन्नत प्रयोगशाला तकनीकों के साथ-साथ पारंपरिक विधियाँ भी शामिल हैं, जिनका उपयोग सदियों से किया जा रहा है, जैसे कि ब्रूइंग और बेकिंग, जहाँ खमीर का उपयोग इच्छित उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।

- जैवफार्मास्यूटिकल्स और जैविक उत्पाद: आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों, फंगस, पौधों और जानवरों का उपयोग करके दवाओं और जैविक उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन।

- थेरैप्यूटिक्स: जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके विभिन्न रोगों के लिए उपचारों का विकास।

- नैदानिक: बीमारियों और स्थितियों की पहचान के लिए नैदानिक उपकरणों और परीक्षणों का निर्माण।

- अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें: बेहतर उपज, कीटों के प्रति प्रतिरोध और पर्यावरणीय अनुकूलन के लिए फसलों का इंजीनियरिंग।

- प्रोसेस्ड फूड: गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके खाद्य सामग्री का उत्पादन।

- जैव-सफाई: पर्यावरणीय प्रदूषकों और संदूषकों को साफ करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग।

- अपशिष्ट उपचार: हानिकारक पदार्थों के प्रबंधन और कमी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री का उपचार।

- ऊर्जा उत्पादन: जैविक स्रोतों और प्रक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न करना।

जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण

- बियर ब्रूइंग: बियर बनाने की प्रक्रिया में, खमीर को माल्टेड जौ की चीनी के समाधान में जोड़ा जाता है, जिसे वे किण्वन के माध्यम से चयापचय करते हैं, जिससे शराब का उत्पादन होता है।

- पेनिसिलिन उत्पादन: कुछ फफूंदों का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए किया जाता है।

- इन विट्रो निषेचन (IVF): यह जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया महिलाओं को गर्भवती होने में मदद करती है।

- जीन थेरेपी: यह आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए शरीर की कोशिकाओं में गायब या कार्यशील जीन का DNA पहुंचाने का प्रयास करती है।

- ऊतक संस्कृति: यह एक शोध विधि है जिसमें जानवरों या पौधों के ऊतकों के टुकड़े को एक कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरण प्रबंधन और खाद्य उत्पादन के विभिन्न अनुप्रयोगों में फैली हुई है। जीवित जीवों का उपयोग और उन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए संशोधित करने की क्षमता विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और समाज के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की बड़ी संभावनाएँ रखती है।

जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत

आनुवांशिक इंजीनियरिंगआनुवांशिक इंजीनियरिंग उन तकनीकों को संदर्भित करती है जो किसी जीव के आनुवांशिक सामग्री (DNA या RNA) को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

- जीन पृथक्करण: सामान्य या अन्य कोशिकाओं के जीन अनुक्रमों को प्राप्त करना।

- जीन संश्लेषण: आवश्यकताओं के अनुसार जीन का संश्लेषण।

- रिकंबिनेंट DNA प्रौद्योगिकी: एक विशिष्ट स्थान पर DNA अणु को काटकर रिकंबिनेंट DNA (r-DNA) बनाना।

- जीन क्लोनिंग: एक जीन का पृथक्करण और उसे कई समान प्रतियों में पुन: उत्पन्न करना।

आनुवांशिक इंजीनियरिंग के खतरें:

- गलत DNA का समावेश नए रोगों का विकास कर सकता है।

- आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का जैविक युद्ध के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

- प्रजातियों का आनुवंशिक संशोधन अप्रत्याशित आपदाओं का कारण बन सकता है।

राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड

स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में कैंसर अनुसंधान के लिए एक जीनोमिक ग्रिड की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

- यह पहल कैंसर अनुसंधान को आगे बढ़ाने और सभी आर्थिक वर्गों के लिए उपचारों को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखती है।

- एनसीटीबी (नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक) के साथ सहयोग करेगा।

DNA और RNA के बीच अंतर

- चीनी: DNA में डिऑक्सीराइबोज़ चीनी होती है, जबकि RNA में राइबोज़ होती है।

- तंतु: DNA दो तंतु वाला होता है, जबकि RNA एक तंतु वाला।

- स्थिरता: DNA क्षारीय स्थितियों में स्थिर होता है, जबकि RNA नहीं।

DNA फिंगरप्रिंटिंग

DNA फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके अद्वितीय DNA अनुक्रमों के आधार पर किया जाता है।

- फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ: अपराधियों की पहचान के लिए।

- पितृत्व परीक्षण: जैविक पिता की पहचान करने में मदद।

- मृत व्यक्तियों की पहचान: दुर्घटनाओं के मामलों में।

रिकंबिनेंट DNA

1953 में, वैज्ञानिकों ने DNA की संरचना की खोज की, जिसके परिणामस्वरूप 1972 में रिकंबिनेंट DNA (rDNA) प्रौद्योगिकी का विकास हुआ।

- यह तकनीक विभिन्न स्रोतों से DNA को काटने और जोड़ने में शामिल है।

- रिकंबिनेंट DNA प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग: मानव इंसुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन, रक्त जमने वाले कारक VIII का उत्पादन।

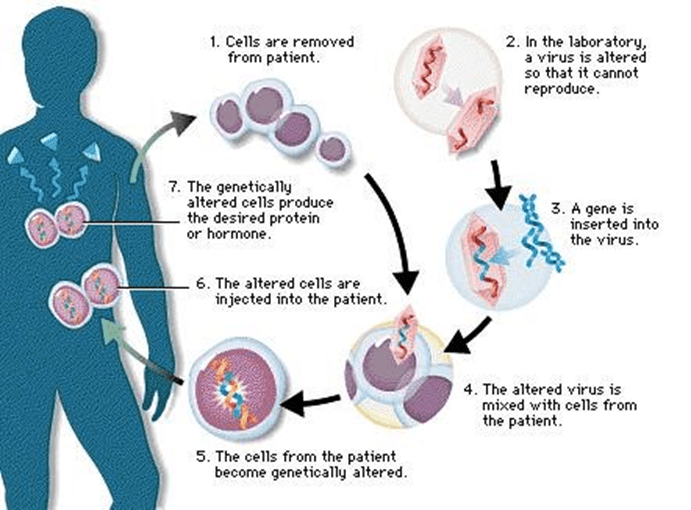

DNA अनुक्रमण

DNA अनुक्रमण एक शक्तिशाली प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किसी जीव के पूरे जीनोम के सटीक DNA अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

- लाभ: फोरेंसिक्स, पितृत्व परीक्षण, चिकित्सा में रोगों का पता लगाने में मदद।

DNA बारकोडिंग

DNA बारकोडिंग एक विधि है जिसका उपयोग विभिन्न प्रजातियों की पहचान के लिए उनके DNA के एक छोटे खंड का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

- इसका उपयोग पौधों की पत्तियों की पहचान के लिए किया जाता है।

- यह वाणिज्यिक उत्पादों की पहचान में भी मदद करता है।

जीनोम अनुक्रमण

जीनोम अनुक्रमण एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग जीवों के पूरे जीनोम के सटीक DNA अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

जीनोमिक विज्ञान के सिद्धांत

जीन इंजीनियरिंग जीन इंजीनियरिंग उन तकनीकों को संदर्भित करता है जो किसी जीव के आनुवंशिक सामग्री (DNA या RNA) को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं ताकि उसके गुण बदले जा सकें। इसमें आनुवंशिक सामग्री की रासायनिक संरचना को बदलना और इसे अन्य जीवों में पेश करना शामिल है ताकि उनके अवलोकनीय लक्षणों में परिवर्तन किया जा सके।

एक निष्क्रिय वातावरण जीन इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण है ताकि सूक्ष्मजीवों के प्रदूषण को रोका जा सके और केवल इच्छित सूक्ष्मजीवों या यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बड़ी मात्रा में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। यह जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे कि एंटीबायोटिक्स, टीके, और एंजाइमों के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

जीन इंजीनियरिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग जीव के जीनोम को संशोधित करने के लिए किया जाता है ताकि ऐसे गुण पेश किए जा सकें जो उस जीव में स्वाभाविक रूप से उपस्थित नहीं हैं। इसे जीन हेरफेर या आनुवंशिक संशोधन के रूप में भी जाना जाता है।

जीन इंजीनियरिंग की तकनीकें

- जीन पृथक्करण: इच्छित जीन अनुक्रमों को सामान्य या अन्य कोशिकाओं के जीनोम से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए विभाजन और विघटन जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। DNA को इसके लिए कोशिकाओं से निकाला जाता है।

- जीन संश्लेषण: आवश्यकताओं के अनुसार जीनों को संश्लेषित करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है।

- रीकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी: इसमें एक विशेष स्थान पर DNA अणु को काटकर रिकॉम्बिनेंट DNA (r-DNA) बनाया जाता है। इस DNA को प्राप्त करने वाला जीव ट्रांसजेनिक कहलाता है। यह तकनीक एकल जीन या DNA अणु की अलगाव और क्लोनिंग की अनुमति देती है।

- जीन क्लोनिंग: इस प्रक्रिया में एक जीन को पृथक करना और एकल जीन या DNA खंड की कई समान प्रतियों को पुन: उत्पन्न करना शामिल है।

जीन इंजीनियरिंग के खतरे

- गलत DNA का अंतरण: गलत DNA खंड का अंतरण मानव में नए रोगों का विकास कर सकता है।

- जैविक युद्ध: जीन इंजीनियरिंग तकनीकों का जैविक युद्ध के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

- प्रजातियों का आनुवंशिक संशोधन: मौजूदा प्रजातियों का संशोधन या विलुप्त प्रजातियों का पुनर्निर्माण अनपेक्षित आपदाओं का कारण बन सकता है।

- नए बैक्टीरिया या जीवों की किस्में: नए बैक्टीरिया या जानवरों की किस्मों का निर्माण मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

- प्रजातियों में विविधता में कमी: एकल प्रजाति के भीतर जीन इंजीनियरिंग से आनुवंशिक विविधता में कमी हो सकती है। यह विविधता की कमी पूरी प्रजाति को विलुप्त होने के लिए संवेदनशील बना सकती है यदि कोई नया रोग उत्पन्न होता है।

राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड

स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए कैंसर अनुसंधान के लिए एक जीनोमिक ग्रिड की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

यह पहल कैंसर अनुसंधान को आगे बढ़ाने और सभी आर्थिक वर्गों में उपचार को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखती है। सरकार भारतीय कैंसर रोगियों से जीनोमिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड बनाने की योजना बना रही है।

यह ग्रिड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक (NCTB) के साथ सहयोग करेगा, जो कैंसर रोगियों से नमूनों को एकत्र करता है ताकि कैंसर को प्रभावित करने वाले जीनोमिक कारकों का अध्ययन किया जा सके और भारतीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त उपचार की पहचान की जा सके।

सरकार ने सभी कैंसर उपचार संस्थानों को शामिल करते हुए, देशव्यापी संग्रह केंद्रों के साथ राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड स्थापित करने की योजना बनाई है।

ग्रिड को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और दक्षिण के चार क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कैंसर ऊतक बायोबैंक (NCTB)

NCTB विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST), भारत सरकार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ निकटता से कार्य करता है।

बायोबैंक में कैंसर रोगियों से 50,000 जीनोमिक नमूनों को संग्रहीत करने की क्षमता है और वर्तमान में 3,000 रोगियों के नमूने रखता है। ये नमूने भारत-विशिष्ट कैंसर अनुसंधान में सहायक होंगे।

DNA और RNA के बीच के अंतर

- चीनी: DNA में डिऑक्सीराइबोज़ चीनी होती है, जबकि RNA में राइबोज़ चीनी होती है। अंतर -OH समूह में है; राइबोज़ में डिऑक्सीराइबोज़ की तुलना में एक अतिरिक्त -OH समूह होता है।

- तंतु: DNA दोहरी तंतु वाला होता है, जबकि RNA एकल तंतु वाला होता है।

- स्थिरता: DNA क्षारीय परिस्थितियों में स्थिर होता है, जबकि RNA नहीं।

- कार्य: DNA आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत और स्थानांतरित करता है, जबकि RNA अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए DNA और राइबोसोम के बीच एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है।

- बेस जोड़ीकरण: DNA आधार के रूप में एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, और गुआनाइन का उपयोग करता है, जबकि RNA आधार के रूप में एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, और गुआनाइन का उपयोग करता है। यूरेसिल थाइमिन से इस बात से भिन्न है कि इसके रिंग में मिथाइल समूह नहीं होता।

DNA बनाम RNA

न्यूक्लिक एसिड के जैविक कार्य - DNA

- DNA विरासत का आधार है और आनुवंशिक जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।

- DNA विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो लाखों वर्षों से जारी है।

- एक DNA अणु कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं को पुन: उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समान DNA तंतु को पुत्र कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

- न्यूक्लिक एसिड का एक और महत्वपूर्ण कार्य कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न RNA अणु शामिल होते हैं, जो DNA में कोडित निर्देशों का पालन करते हैं।

DNA फिंगरप्रिंटिंग

DNA फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उनके अद्वितीय DNA अनुक्रमों के आधार पर किया जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे पर अलग-अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, जिन्हें पहचानने के लिए लंबे समय से उपयोग किया जाता है (हालांकि ये सर्जरी के कारण बदल सकते हैं), हर व्यक्ति का DNA अनुक्रम भी अद्वितीय होता है और सभी कोशिकाओं में स्थिर रहता है।

DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है, जिनमें शामिल हैं:

- फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ: DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता है, जो अपराध स्थलों पर पाए गए DNA नमूनों की तुलना संदिग्धों के DNA से की जाती है।

- पितृत्व परीक्षण: DNA फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति के जैविक पिता की पहचान करने में मदद करती है।

- मृत व्यक्तियों की पहचान: दुर्घटनाओं या आपदाओं के मामलों में, DNA फिंगरप्रिंटिंग मृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करती है।

- आनुवंशिक संबंध स्थापित करना: DNA फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न जनसंख्याओं के बीच आनुवंशिक संबंधों का अध्ययन और स्थापित करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे शोधकर्ताओं को मानव प्रवासन और विकास को समझने में मदद मिलती है।

रीकॉम्बिनेंट DNA

1953 में वैज्ञानिकों ने DNA की संरचना का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 1972 में रीकॉम्बिनेंट DNA (rDNA) तकनीक का विकास हुआ। इस तकनीक में विभिन्न स्रोतों से DNA को काटकर और जोड़कर नया DNA बनाया जाता है।

rDNA अणु प्रयोगशाला में विभिन्न स्रोतों से आनुवंशिक सामग्री को संयोजित करके तैयार किए जाते हैं, जिससे ऐसे DNA अनुक्रम उत्पन्न होते हैं जो किसी जीव के जीनोम में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं।

रीकॉम्बिनेंट DNA की संभावना इस तथ्य में निहित है कि सभी जीवों का DNA एक समान रासायनिक संरचना रखता है, जिसमें केवल उनके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में भिन्नताएँ होती हैं।

जो जीव रिकॉम्बिनेंट DNA धारण करते हैं, वे सामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात् उनके शारीरिक रूप, व्यवहार और मेटाबोलिज्म में अधिकतर परिवर्तन नहीं होते हैं।

रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक में शामिल मूलभूत चरण

- जिस DNA खंड में इच्छित जीन होता है, उसे पृथक करना (जिसे इनसेर्ट कहा जाता है)।

- DNA खंड को एक वाहक DNA अणु, जिसे वेक्टर (जैसे, प्लास्मिड) कहा जाता है, में डालकर एक रिकॉम्बिनेंट DNA (rDNA) अणु बनाना।

- rDNA को E. coli मेज़बान कोशिका में स्थानांतरित करना (जिसे परिवर्तन कहा जाता है)।

- केवल उन मेज़बान कोशिकाओं का चयन करना जो rDNA को धारण करती हैं और उन्हें बढ़ने देना, जिससे rDNA अणुओं की संख्या बढ़ती है।

यह पूरा प्रक्रिया या तो एक बड़ी संख्या में rDNA (जीन क्लोनिंग) उत्पन्न कर सकती है या इनसेर्ट द्वारा निर्मित प्रोटीन की महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न कर सकती है।

पहले rDNA अणु इन विधियों के माध्यम से आणविक जीवविज्ञानी पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयर, ऐनी चांग, और स्टेनली कोहेन द्वारा 1973 में उत्पन्न किए गए थे।

एक बार जब एक रिकॉम्बिनेंट अणु बनाया जाता है, तो अगला कदम इसे एक उपयुक्त मेज़बान में पेश करना होता है।

रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को पेश करने के लिए कई विधियाँ हैं, जो वेक्टर और मेज़बान कोशिका के प्रकार जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं।

DNA पुनर्संयोजन

- आम तौर पर उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएँ - रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक में:

- परिवर्तन

- ट्रांसफेक्शन

- इलेक्ट्रोपोरेशन

- सूक्ष्म इंजेक्शन: यह तकनीक सूक्ष्मदर्शी मार्गदर्शन के तहत एक सूक्ष्म सिरिंज का उपयोग करके प्राप्तकर्ता कोशिकाओं में विदेशी DNA का सटीक इंजेक्शन लगाने में शामिल होती है।

- बायोलिस्टिक्स: यह विशेष विधि, जो मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं के लिए उपयोग की जाती है, एक जीन या कण बंदूक का उपयोग करती है। सोने या टंगस्टन के छोटे कण, जो इच्छित DNA के साथ कोट किए जाते हैं, कोशिकाओं में एक कण बंदूक के समान डिवाइस का उपयोग करके प्रवाहित किए जाते हैं।

रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक के अनुप्रयोग

रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, और अनुसंधान में व्यापक अनुप्रयोगों में पाई जाती है।

- जीनों की पहचान, मानचित्रण, और अनुक्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही उनके कार्यों को समझने के लिए भी।

रीकॉम्बिनेंट DNA का उत्पादन

- मानव इंसुलिन: मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो पशुओं से प्राप्त इंसुलिन की तुलना में अधिक उपलब्ध और किफायती है।

- मानव विकास हार्मोन: मानव विकास हार्मोन का उत्पादन करने के लिए रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो विकास हार्मोन की कमी से पीड़ित रोगियों को लाभ पहुँचाता है।

- रक्त क्लॉटिंग फैक्टर VIII: यह कारक रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है ताकि रक्तस्राव रोगियों की सहायता की जा सके।

- हर्बिसाइड और कीट प्रतिरोधी फसलें: सोयाबीन, सॉरघम और कपास जैसी फसलों को ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

- Bacillus thuringiensis: इस बैक्टीरिया को कीटनाशक प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है और यह फसलों को कीटों से बचाने के लिए रीकॉम्बिनेंट DNA अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

DNA प्रोफाइलिंग

आधुनिक DNA प्रोफाइलिंग, जिसे STR (Short Tandem Repeat) विश्लेषण भी कहा जाता है, पारंपरिक DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग किए गए मिनीसैटेलाइट्स के बजाय माइक्रोसैटेलाइट्स पर निर्भर करती है।

माइक्रोसैटेलाइट्स, या STRs, मिनीसैटेलाइट्स के छोटे संस्करण होते हैं, जो सामान्यतः दो से पांच बेस जोड़ों से मिलकर बने होते हैं। ये मानव जीनोम में कई बार दोहराए जाते हैं, जैसे अनुक्रम 'TATATATATATA'।

DNA अनुक्रमण

वर्तमान जीनोमिक युग पूरे जीनोम के अनुक्रमण पर केंद्रित है, जो तुलनात्मक विश्लेषण में मदद करता है, और DNA के जीवन के ब्लूप्रिंट के रूप में इसकी मूल भूमिका को समझने में सहायक होता है। DNA अनुक्रमण प्रौद्योगिकी की प्रगति इस प्रयास में महत्वपूर्ण रही है।

पहली DNA अनुक्रमण तकनीकों का विकास 1970 के दशक के मध्य में फ्रेड सैंगर, वॉल्टर गिल्बर्ट, और एलन मैक्सम द्वारा किया गया था। सैंगर ने बाद में एक परिष्कृत विधि विकसित की, जो अधिकांश आधुनिक DNA अनुक्रमण तकनीकों का आधार है।

DNA अनुक्रमण में DNA अणु के चार रासायनिक निर्माण खंडों, जिन्हें "बेस" कहा जाता है, के क्रम का निर्धारण करना शामिल है। यह अनुक्रम विशिष्ट DNA खंड में संकुचित आनुवंशिक डेटा के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

DNA अनुक्रमण के लाभ

- फोरेंसिक: DNA अनुक्रमण का उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

- पितृत्व परीक्षण: DNA अनुक्रमण

डीएनए और आरएनए के बीच के अंतर

शुगर: डीएनए में डिओक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। अंतर -OH समूह में है; राइबोज में डिओक्सीराइबोज की तुलना में एक अतिरिक्त -OH समूह होता है, जिसमें दूसरे कार्बन पर -H जुड़ा होता है।

तंतुएं: डीएनए द्विगुणित तंतुओं वाला होता है, जबकि आरएनए एकल तंतु वाला होता है।

स्थिरता: डीएनए क्षारीय परिस्थितियों में स्थिर होता है, जबकि आरएनए ऐसा नहीं होता।

कार्य: डीएनए आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत और स्थानांतरित करता है, जबकि आरएनए अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए और राइबोसोम के बीच एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है।

आधार युग्मन: डीएनए एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, और ग्वानिन को आधार के रूप में उपयोग करता है, जबकि आरएनए एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन, और ग्वानिन का उपयोग करता है। यूरासिल थाइमिन से इस बात से भिन्न है कि इसके रिंग में मीथाइल समूह नहीं होता।

डीएनए बनाम आरएनए

न्यूक्लियोटिक एसिड के जैविक कार्य – डीएनए

डीएनए वंशानुक्रम का आधार है और आनुवंशिक जानकारी का भंडार है।

- डीएनए विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो लाखों वर्षों से बनी हुई है।

- डीएनए अणु में सेल विभाजन के दौरान खुद को पुनरुत्पादित करने की क्षमता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समान डीएनए तंतु पुत्र कोशिकाओं को पास किए जाते हैं।

- न्यूक्लियोटिक एसिड का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। विभिन्न आरएनए अणु प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो डीएनए में कोडित निर्देशों का पालन करते हैं।

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके अद्वितीय डीएनए अनुक्रमों के आधार पर किया जाता है। जैसे हर व्यक्ति की उंगली पर विशेष फिंगरप्रिंट होते हैं, जो पहचान के लिए लंबे समय से उपयोग किए जाते हैं (हालांकि ये सर्जरी के कारण बदल सकते हैं), प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अनुक्रम भी अद्वितीय होता है और सभी कोशिकाओं में स्थिर रहता है।

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है, जिनमें शामिल हैं:

- फोरेंसिक प्रयोगशालाएं: डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता है, जिसमें अपराध स्थलों पर पाए जाने वाले डीएनए नमूनों की तुलना संदिग्धों के डीएनए से की जाती है।

- पितृत्व परीक्षण: डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसी व्यक्ति के जैविक पिता की पहचान करने में मदद करता है।

- मृत व्यक्तियों की पहचान: दुर्घटनाओं या आपदाओं के मामलों में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद कर सकती है, उनके डीएनए की तुलना रिश्तेदारों के साथ की जाती है, जैसे कि माता-पिता या बच्चे।

- अनुवांशिक संबंध स्थापित करना: डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विभिन्न जनसंख्याओं के बीच अनुवांशिक संबंधों का अध्ययन और स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो शोधकर्ताओं को मानव प्रवास और विकास को समझने में मदद करता है।

रीकॉम्बिनेंट डीएनए

1953 में, वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना का पता लगाया, जिससे 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए (rDNA) प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। यह प्रौद्योगिकी विभिन्न स्रोतों से डीएनए को काटने और जोड़ने में शामिल होती है।

rDNA अणुओं को प्रयोगशाला में विभिन्न स्रोतों से आनुवंशिक सामग्री को संयोजित करके बनाया जाता है, जैसे कि आणविक क्लोनिंग की तकनीकों के माध्यम से। इसके परिणामस्वरूप ऐसे डीएनए अनुक्रम बनते हैं जो किसी जीव के जीनोम में सामान्यतः नहीं पाए जाते।

रिकॉम्बिनेंट डीएनए की व्यवहार्यता इस तथ्य में निहित होती है कि सभी जीवों का डीएनए एक समान रासायनिक संरचना होता है, जिसमें केवल उनके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में भिन्नताएं होती हैं।

रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जीव सामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी शारीरिक उपस्थिति, व्यवहार और चयापचय काफी हद तक अपरिवर्तित रहता है।

रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी की मूलभूत प्रक्रियाएं

- क्लोन करने के लिए इच्छित जीन वाले डीएनए खंड को अलग करना (जिसे इन्सर्ट कहा जाता है)।

- डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए अणु में डालकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए (rDNA) अणु बनाना, जिसे एक वेक्ता (जैसे, प्लास्मिड) कहा जाता है, जो मेज़बान कोशिका के भीतर खुद को पुनरुत्पादित कर सकता है।

- rDNA को E. coli मेज़बान कोशिका में स्थानांतरित करना (जिसे परिवर्तन कहा जाता है)।

- केवल उन मेज़बान कोशिकाओं का चयन करना जो rDNA को वहन करती हैं और उन्हें बढ़ने की अनुमति देना, जिससे rDNA अणुओं की संख्या बढ़ती है।

यह प्रक्रिया या तो बड़ी संख्या में rDNA (जीन क्लोनिंग) उत्पन्न कर सकती है या इन्सर्ट द्वारा उत्पन्न प्रोटीन की महत्वपूर्ण मात्रा।

पहले rDNA अणु इन विधियों के माध्यम से आणविक जीवविज्ञानी पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयर, एनी चांग, और स्टेनली कोहेन द्वारा 1973 में उत्पन्न किए गए थे।

एक बार जब एक रिकॉम्बिनेंट अणु बनाया जाता है, तो अगला कदम इसे एक उपयुक्त मेज़बान में प्रस्तुत करना होता है।

रिकॉम्बिनेंट वेक्तरों को पेश करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो वेक्ता और मेज़बान कोशिका के प्रकार जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं।

डीएनए पुनर्संयोजन

रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी में सामान्यतः प्रयुक्त प्रक्रियाएं:

- परिवर्तन

- ट्रांसफेक्शन

- इलेक्ट्रोपोरेशन

- माइक्रोइंजेक्शन: इस तकनीक में सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से एक बारीक माइक्रोसिरिंज का उपयोग करके विदेशी डीएनए को प्राप्तकर्ता कोशिकाओं में सटीक रूप से इंजेक्ट किया जाता है।

- बायोलिस्टिक्स: यह विशेष विधि, जो मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं के लिए उपयोग की जाती है, एक जीन या कण बंदूक का उपयोग करती है। सोने या टंगस्टन के छोटे कणों को इच्छित डीएनए के साथ कोट किया जाता है और इन्हें कोशिकाओं में एक कण बंदूक के समान उपकरण का उपयोग करके प्रक्षिप्त किया जाता है, इसलिए इसे बायोलिस्टिक्स कहा जाता है।

रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, और अनुसंधान में उपयोग होता है।

- यह जीन की पहचान, मानचित्रण, और अनुक्रमण के लिए उपयोग की जाती है, साथ ही उनके कार्यों को समझने में भी।

रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उत्पादन

- मनुष्य का इंसुलिन: रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव इंसुलिन के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो जानवरों से प्राप्त इंसुलिन की तुलना में अधिक उपलब्ध और लागत-कुशल होता है।

- मानव वृद्धि हार्मोन: रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव वृद्धि हार्मोन के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो वृद्धि हार्मोन की कमी वाले रोगियों के लिए लाभकारी है।

- रक्त जमने का कारक VIII: यह कारक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, जो हेमोफिलिया वाले रोगियों की सहायता करता है।

- हरबिसाइड और कीट प्रतिरोधी फसलें: सोयाबीन, ज्वार, और कपास जैसी फसलों को ग्लाइफोसेट हरबिसाइड के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जिससे उनकी मजबूती बढ़ती है।

- बेसिलस थुरिंजिएंसिस: यह बैक्टीरिया कीटाणुनाशक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जिसे फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

डीएनए प्रोफाइलिंग

आधुनिक डीएनए प्रोफाइलिंग, जिसे एसटीआर (शॉर्ट टैंडम रिपीट) विश्लेषण भी कहा जाता है, पारंपरिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाले मिनीसैटेलाइट्स की तुलना में माइक्रोसैटेलाइट्स पर निर्भर करती है।

माइक्रोसैटेलाइट्स, या एसटीआर, मिनीसैटेलाइट्स के छोटे संस्करण होते हैं, जो आमतौर पर दो से पांच आधार युग्मों में होते हैं। ये मानव जीनोम में कई बार दोहराए जाते हैं, जैसे अनुक्रम 'TATATATATATA'।

डीएनए अनुक्रमण

वर्तमान जीनोम युग पूरे जीनोम के अनुक्रमण पर केंद्रित है, जो तुलनात्मक विश्लेषण में मदद करता है, और डीएनए के जीवन के मूलभूत रूप के रूप में भूमिका को समझने में सहायक है। डीएनए अनुक्रमण तकनीक की प्रगति इस प्रयास में महत्वपूर्ण रही है।

प्रारंभिक डीएनए अनुक्रमण तकनीकों का विकास 1970 के दशक के मध्य में फ्रेड सैंगर, वॉल्टर गिल्बर्ट, और एलेन मैक्सम द्वारा किया गया था। सैंगर ने बाद में एक परिष्कृत विधि विकसित की जो अधिकांश आधुनिक डीएनए अनुक्रमण तकनीकों की आधारशिला है।

डीएनए अनुक्रमण में चार रासायनिक निर्माण खंडों के क्रम को निर्धारित करना शामिल होता है, जिन्हें "आधार" कहा जाता है, जो डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। यह अनुक्रम एक विशिष्ट डीएनए खंड में कोडित आनुवंशिक डेटा के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

डीएनए अनुक्रमण के लाभ

- फोरेंसिक्स: डीएनए अनुक्रमण का उपयोग व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके अद्वितीय डीएनए अनुक्रमों के आधार पर किया जाता है।

- पितृत्व परीक्षण: डीएनए अनुक्रमण का उपयोग बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो डीएनए अनुक्रमों की तुलना करके किया जाता है।

- चिकित्सा: डीएनए अनुक्रमण विभिन्न आनुवंशिक या अधिग्रहित बीमारियों से संबंधित जीनों का पता लगाने में मदद करता है, जो रोगों के कारणों को समझने में सहायक होता है।

- कृषि: डीएनए अनुक्रमण का उपयोग कीट-प्रतिरोधी फसलों के विकास और मांस और दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए पशुओं के उत्पादन में किया जाता है।

डीएनए बारकोडिंग

डीएनए बारकोडिंग एक विधि है जिसका उपयोग विभिन्न प्रजातियों की पहचान करने के लिए उनके आनुवंशिक कोड के मानक भाग से लिए गए एक छोटे खंड के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। यह तकनीक विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की अद्वितीयता पर निर्भर करती है ताकि विभिन्न जीवों के बीच भेद किया जा सके।

अनुप्रयोग

- डीएनए बारकोडिंग विशेष रूप से पौधे की पत्तियों की पहचान करने में उपयोगी होती है जब फल उपलब्ध नहीं होते।

- इसे कीट लार्वा की पहचान करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जो केवल रूप के आधार पर पहचानने में कठिन हो सकते हैं।

- अतिरिक्त रूप से, डीएनए बारकोडिंग का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों की पहचान करने में किया जाता है, जो उत्पाद लेबलिंग में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है।

आलोचना

डीएनए बारकोडिंग की आलोचना में से एक यह है कि प्रजाति स्तर से परे जानकारी की विश्वसनीयता के बारे में चिंता है। आलोचक तर्क करते हैं कि यह विधि जीवों और पौधों के साम्राज्यों में जटिल संबंधों और वर्गीकरणों को समझने की आवश्यकता को सरल बना सकती है।

इस पर निर्भर रहना एक अधूरा या गलत जैव विविधता और प्रजातियों के संबंधों का चित्र प्रदान कर सकता है।

जीनोम अनुक्रमण

जीनोम अनुक्रमण एक शक्तिशाली प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किसी जीव के पूरे जीनोम के सटीक डीएनए अनुक्रम को एक साथ निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया उन चार न्यूक्लियोटाइड आधारों के अनुक्रम को पढ़ने में शामिल होती है जो डीएनए का निर्माण करते हैं, जो A, T, G, और C के अक्षरों से निर्मित होता है।

जीनोम अनुक्रमण

|

1 videos|326 docs|212 tests

|