तारे बनने की प्रक्रिया और आकाशगंगाएँ | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

गैलेक्सियों में तारे बनने की प्रक्रिया

- तारों का जन्म धूल और गैस के बादलों में होता है जो अधिकांश गैलेक्सियों में फैले हुए होते हैं।

- इन बादलों के भीतर की अशांति नॉट्स को जन्म देती है जिनका द्रव्यमान इतना होता है कि गैस और धूल अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन शुरू कर सकती हैं।

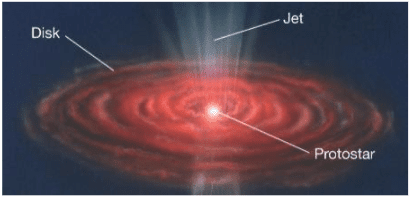

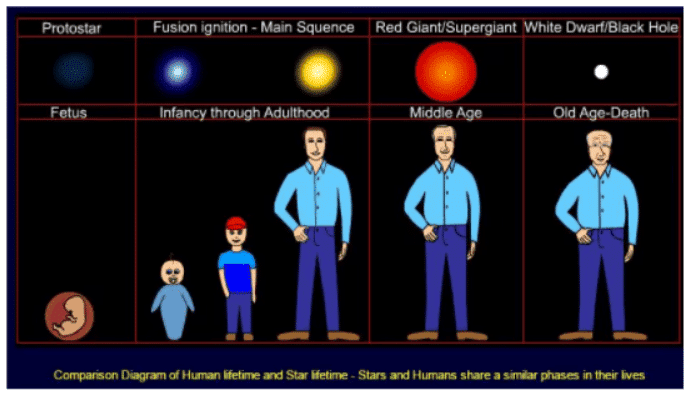

- जैसे ही बादल संकुचित होता है, केंद्र में सामग्री गर्म होना शुरू होती है। इसे प्रोटोस्टार कहा जाता है, और यही गर्म कोर एक दिन एक तारे में परिवर्तित होता है।

- इस सामग्री का सारा भाग एक तारे का हिस्सा नहीं बनता — शेष धूल ग्रहों, क्षुद्रग्रहों, या धूमकेतुओं में परिवर्तित हो सकती है या धूल के रूप में बनी रह सकती है।

- तारे हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम बनाने के द्वारा अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तारे के केंद्रीय क्षेत्रों से ऊर्जा का प्रवाह तारे को अपने ही वजन के तहत संकुचन से रोकने के लिए आवश्यक दबाव प्रदान करता है, और यही ऊर्जा इसे चमकाती है।

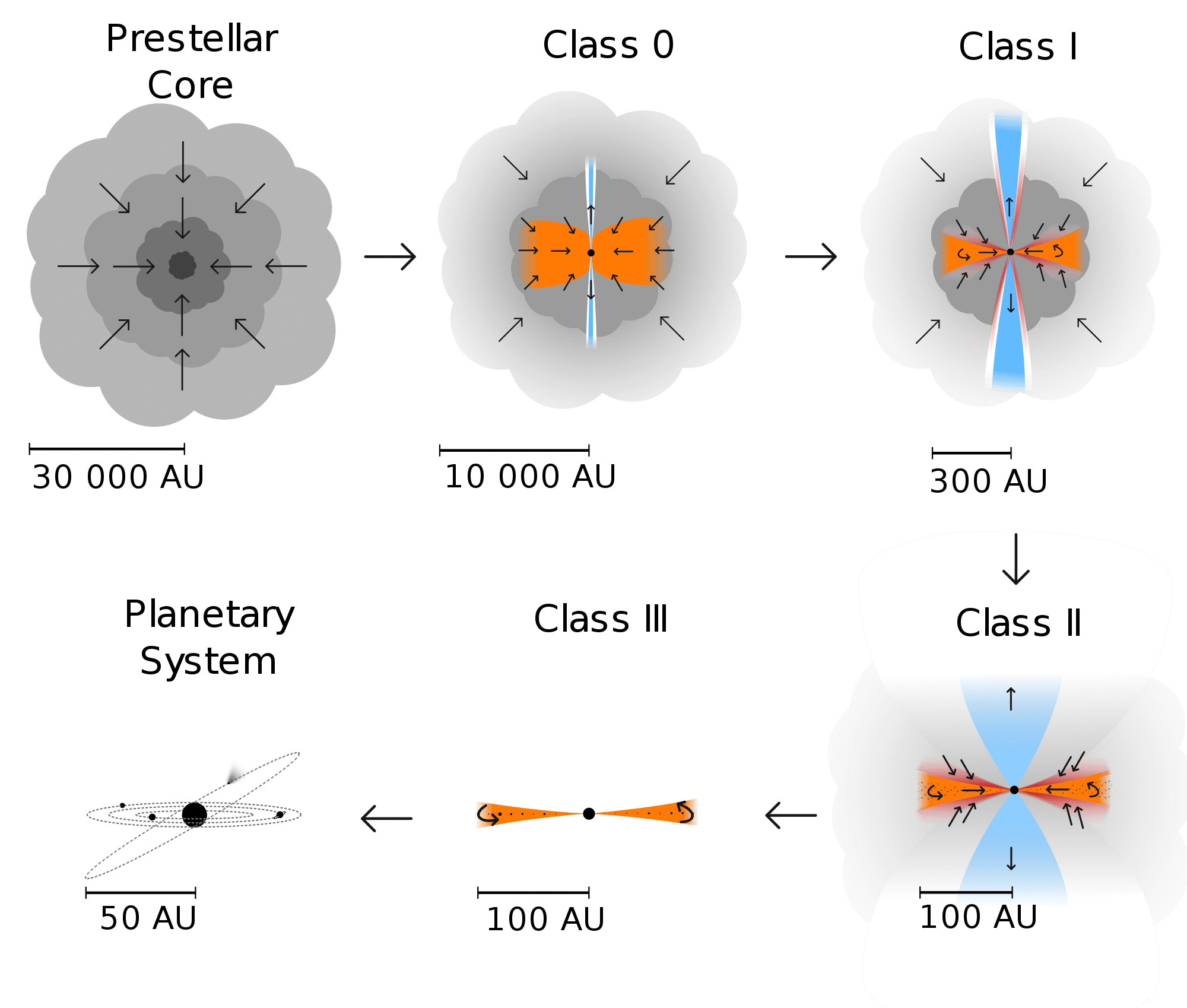

उपरोक्त चित्र सूर्य जैसे तारों के लिए तारे बनने की छह प्रक्रियाएँ प्रदर्शित करता है।

- प्रक्रिया (A) पर शुरू होती है, जहाँ तारे के बीच की जगह में गैस और धूल (इंटरस्टेलर माध्यम, ISM) एक घने गैस के गोले में संकुचित हो जाती है जिसे प्रेस्टेलर कोर (B) कहा जाता है, जो अंततः सूर्य बनेगा।

- संकुचन के दौरान, कोर के चारों ओर एक डिस्क(C) बनती है, जबकि ध्रुवों पर दो जेट निकलते हैं।

- किसी बिंदु पर, तारा बढ़ना बंद कर देता है, लेकिन गैस अभी भी डिस्क पर गिरती है(D). कुछ मिलियन वर्षों के बाद यह प्रक्रिया भी रुक जाती है। तारा अब जन्म ले चुका है (E), जबकि ग्रह शेष सामग्री से बन रहे हैं, जो अंततः एक सौर मंडल(F) बनेगा।

- एक सौर मंडल आमतौर पर निर्माण प्रक्रिया के बाद 10 अरब वर्षों तक जीवित रहता है।

नेबुला

नेबुला गैस (मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम) और धूल का एक बादल है जो अंतरिक्ष में होता है।

नेबुला तारों के जन्मस्थान होते हैं।

प्रोटोस्टार

- एक प्रोटोस्टार तारे जैसा दिखता है, लेकिन इसका कोर अभी नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त गर्म नहीं है (नाभिकीय संलयन: 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणु में संलयन जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। नाभिकीय संलयन तब ही होता है जब प्रारंभिक तापमान बहुत उच्च होते हैं – कुछ मिलियन डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि इसे प्राप्त करना और नियंत्रित करना कठिन है।)

- प्रोटोस्टार की चमक पूरी तरह से इसके संकुचन के दौरान हीटिंग से आती है (गुरुत्वाकर्षण के कारण)।

- प्रोटोस्टार आमतौर पर धूल से घिरे होते हैं, जो उनकी उत्सर्जित प्रकाश को अवरुद्ध करती है, इसलिए इन्हें दृश्य स्पेक्ट्रम में अवलोकन करना कठिन है।

T Tauri तारा

T Tauri तारा

- एक बहुत युवा, हल्का तारा, जो 10 मिलियन वर्ष से कम उम्र का है, जो अभी भी गुरुत्वीय संकुचन का सामना कर रहा है; यह प्रोटोस्टार और सूर्य जैसे निम्न-द्रव्यमान मुख्य अनुक्रम तारे के बीच एक मध्यवर्ती चरण का प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्य अनुक्रम तारे

- मुख्य अनुक्रम तारे वे तारे हैं जो अपने कोर में हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम परमाणुओं में संलयन कर रहे हैं।

- ब्रह्मांड में अधिकांश तारे — लगभग 90 प्रतिशत — मुख्य अनुक्रम तारे हैं।

- सूर्य एक मुख्य अनुक्रम तारा है।

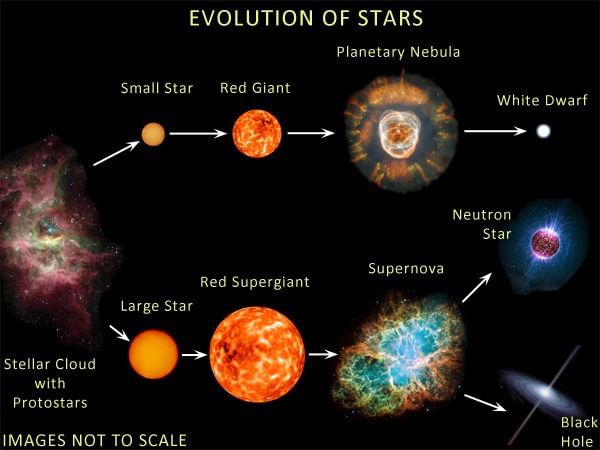

- अपनी जीवन के अंत की ओर, सूर्य जैसे तारे एक लाल दानव में फैल जाते हैं, फिर अपने बाहरी परतों को एक ग्रह प्रणाली के नेबुला के रूप में खो देते हैं और अंततः एक सफेद बौने के रूप में संकुचित होते हैं।

लाल बौना

- सबसे मंद (सूर्य की चमक के 1/1000 से कम) मुख्य अनुक्रम तारे को लाल बौना कहा जाता है।

- कम चमक के कारण, ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते।

- ये सूर्य की तुलना में काफी छोटे होते हैं और इनका सतही तापमान लगभग 4000 °C होता है।

- कुछ अनुमानों के अनुसार, लाल बौने मिल्की वे में तारे का तीन-चौथाई हिस्सा बनाते हैं।

- प्रॉक्सिमा सेंटॉरी, सूर्य के निकटतम तारे, एक लाल बौना है।

लाल विशाल तारा (Red giant)

- लाल विशाल तारों का व्यास सूर्य के व्यास के 10 से 100 गुना होता है।

- ये बहुत तेज होते हैं, हालाँकि इनका सतही तापमान सूर्य से कम होता है।

- एक लाल विशाल तारा तब बनता है जब यह अपने केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग समाप्त कर देता है।

- यह अभी भी हाइड्रोजन को हीलियम में एक गर्म, घने डीजेनेरेट हीलियम कोर के चारों ओर के खोल में संकुचित करता है।

- चूँकि कोर के चारों ओर की परत में अधिक मात्रा होती है, कोर के चारों ओर हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और यह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अधिक शक्ति से धक्का देती है और तारे के आयतन को बढ़ाती है।

- लाल विशाल तारे इतने गर्म होते हैं कि वे कोर में हीलियम को भारी तत्वों जैसे कार्बन में बदल देते हैं।

- लेकिन अधिकांश तारे इतनी भारी नहीं होते कि भारी तत्वों को जलाने के लिए आवश्यक दबाव और गर्मी उत्पन्न कर सकें, इसलिए संलयन और गर्मी उत्पादन बंद हो जाता है।

डीजेनरेट सामग्री (Degenerate matter)

- एक तारे के कोर में संलयन गर्मी और बाहरी दबाव पैदा करता है, लेकिन यह दबाव एक तारे के द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक धक्के के द्वारा संतुलित रहता है (गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान का उत्पाद है)।

- जब ईंधन के रूप में उपयोग की गई हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, और संलयन धीमा हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण तारे को अपने भीतर गिरा देता है। इससे एक डीजेनेरेट तारा बनता है।

- महान घनत्व (डिजेनेरेट तारा) तब संभव है जब इलेक्ट्रॉनों को उनके नियमित खोल से विस्थापित किया जाता है और नाभिक के निकट धकेल दिया जाता है, जिससे परमाणु कम स्थान लेते हैं। इस स्थिति में सामग्री को 'डीजेनरेट सामग्री' कहा जाता है।

लाल सुपरजाइंट (Red Supergiant)

- जैसे ही लाल विशाल तारा संघनित होता है, यह और अधिक गर्म होता है, हाइड्रोजन का अंतिम हिस्सा जलाते हुए और तारे की बाहरी परतों को बाहर की ओर फैलाते हुए।

- इस चरण में, तारा एक बड़ा लाल विशाल तारा बन जाता है। एक बहुत बड़ा लाल विशाल तारा अक्सर लाल सुपरजाइंट कहा जाता है।

ग्रहीय निहारिका (Planetary Nebula)

- ग्रहीय निहारिका एक गैस और धूल की बाहरी परत है (कोई ग्रह शामिल नहीं हैं!) जो तब खो जाती है जब तारा लाल विशाल से सफेद बौने में बदलता है।

- अपनी अवधि के अंत में, सूर्य लाल विशाल में फैल जाएगा, वीनस की कक्षा के परे फैलते हुए। जैसे ही यह अपने ईंधन को जलाता है, यह अंततः गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिर जाएगा।

- बाहरी परतें गैस के खोल में निकाली जाएँगी जो कि कुछ दशकों तक चलेगी, इसके बाद यह अंतरिक्ष की विशालता में फैल जाएगी।

सफेद बौना (White dwarf)

- सफेद बौना एक बहुत छोटा, गर्म तारा है, जो सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण है।

- सफेद बौने सामान्य तारों के अवशेष होते हैं, जिनका न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत समाप्त हो गया है।

- सफेद बौना डीजेनरेट सामग्री से बना होता है जिसमें बहुत उच्च घनत्व होता है, अर्थात् एक चम्मच में कई टन का द्रव्यमान होता है।

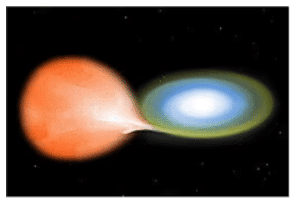

नोवा (Nova)

- नोवा एक सफेद बौने के सतह पर होती है जो बाइनरी प्रणाली में होती है।

- यदि प्रणाली के दो तारे एक-दूसरे के निकट हैं, तो सामग्री (हाइड्रोजन) साथी तारे की सतह से सफेद बौने पर खींची जा सकती है।

- जब सफेद बौने की सतह पर पर्याप्त सामग्री इकट्ठा हो जाती है, तो यह सफेद बौने पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन को सक्रिय करता है जो एक अचानक चमक का कारण बनता है।

सुपरनोवा (Supernova)

- सुपरनोवा एक तारे की विस्फोटक मृत्यु है और अक्सर यह तारे को थोड़े समय के लिए 100 मिलियन सूर्यों की चमक प्राप्त कराता है।

- यह अत्यधिक चमकीला विकिरण का विस्फोट तारे की सामग्री को बहुत तेजी से बाहर फेंक देता है, इंटरस्टेलर माध्यम में एक शॉक वेव उत्पन्न करता है।

- ये शॉक वेव्स निहारिका में संघनन को उत्तेजित करती हैं, जिससे नए तारे के जन्म का मार्ग प्रशस्त होता है ― यदि एक तारे का जन्म होना है, तो एक तारे को मरना होगा!

- प्रारंभिक ब्रह्मांडीय किरणों का एक बड़ा अनुपात सुपरनोवा से आता है।

सुपरनोवा को दो तरीकों में से एक से उत्तेजित किया जा सकता है:

- प्रकार I सुपरनोवा या प्रकार Ia सुपरनोवा (एक के रूप में पढ़ा जाता है) (i) तब होती है जब एक डीजेनेरेट सफेद बौने के सतह पर न्यूक्लियर फ्यूजन की अचानक फिर से शुरुआत होती है। (ii) एक डीजेनेरेट सफेद बौना साथी तारे से पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर सकता है जिससे उसके कोर का तापमान बढ़ता है, कार्बन फ्यूजन को प्रज्वलित करता है, और रनअवे न्यूक्लियर फ्यूजन को उत्तेजित करता है, जिससे तारे का पूरी तरह से विघटन होता है।

प्रकार II सुपरनोवा (Type II supernova)

- प्रकार II सुपरनोवा एक सुपरनोवा है जो एक भारी तारे के कोर के गुरुत्वीय पतन के कारण होता है (जो ज्यादातर लोहे से बना होता है)। उदाहरण के लिए लाल सुपरजाइंट का सुपरनोवा।

सुपरनोवा का महत्व: नए तत्वों का निर्माण और वितरण

- जब एक तारे का केंद्र हाइड्रोजन खत्म कर देता है, तो तारा खत्म होने लगता है। मरते हुए तारे का आकार बढ़कर एक लाल विशाल तारे में बदल जाता है, और यह अब हीलियम परमाणुओं को मिलाकरकार्बन का निर्माण करना शुरू करता है।

- बड़े आकार के तारे एक और श्रृंखला के नाभिकीय जलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इन चरणों में बने तत्वऑक्सीजन से लेकरआयरन तक होते हैं।

- सुपरनोवा के दौरान, तारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और न्यूट्रॉन्स छोड़ता है, जिससे आयरन से भारी तत्व जैसेयूरेनियम औरसोना उत्पन्न होते हैं।

- सुपरनोवा विस्फोट में, इन सभी तत्वों को अंतरिक्ष में बाहर फेंका जाता है, और इस पदार्थ से नए तारे जन्म लेते हैं (ब्रह्मांड में पदार्थ का पुनर्चक्रण!)।

काला बौना

- तारकीय विकास का अंतिम चरण एक काला बौना है।

- एक काला बौना एक सफेद बौना होता है जो इतनी ठंडी हो गई है कि यह अब महत्वपूर्ण गर्मी या प्रकाश नहीं छोड़ता।

- क्योंकि सफेद बौने को इस अवस्था में पहुँचने में लगने वाला समयब्रह्मांड की वर्तमान आयु (13.8 अरब वर्ष) से अधिक है, इसलिए ब्रह्मांड में अभी तक कोई काला बौना नहीं होने की उम्मीद है।

भूरा बौना

- भूरा बौना ऐसे वस्तुएं हैं जोग्रहों से बड़े और तारों से छोटे होते हैं।

- भूरा बौना उसी तरह बनते हैं जैसे तारे – गैस और धूल के धुंधलके के टूटने से।

- हालांकि, जैसे-जैसे धुंधलका टूटता है, इसका केंद्रनाभिकीय संलयन को शुरू करने के लिए पर्याप्त घना नहीं होता।

न्यूट्रॉन तारे

- ये तारे मुख्य रूप से न्यूट्रॉन्स से बने होते हैं और सुपरनोवा के बाद उत्पन्न होते हैं, जिसमेंप्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करते हैं।

- न्यूट्रॉन तारेबहुत घने होते हैं। (सूर्य के तीन गुना द्रव्यमान को केवल 20 किमी व्यास के गोले में समाहित किया जा सकता है)।

- यदि इसका द्रव्यमान और बढ़ता है, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण इतनी मजबूत होगी कि यह और सिकुड़करकाले छिद्र में बदल जाएगा।

काले छिद्र (Black holes)

- काले छिद्र विशाल तारों के जीवन के अंत में बनने की संभावना है।

- काले छिद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है किकुछ भी इससे Escape नहीं कर सकता, यहां तक कि प्रकाश भी।

- काले छिद्र में पदार्थ की घनता को मापना संभव नहीं है (असीमित!)।

- काले छिद्रअपने चारों ओर के अंतरिक्ष को विकृत करते हैं और पड़ोसी पदार्थों को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, जिसमें तारे भी शामिल हैं।

- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग: एक विशाल वस्तु, जैसे काले छिद्र के चारों ओर का प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे यह पीछे की चीजों के लिए एक लेंस की तरह कार्य करता है।

गैलेक्सी

- गैलेक्सी लाखों या अरबों तारों का एक सिस्टम है, जो गैस और धूल के साथगुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से एक साथ बंधी होती है। ये ब्रह्मांड केप्रमुख निर्माण खंड हैं।

- सबसे छोटी गैलेक्सियों में लगभग 100,000 तारे होते हैं, जबकि सबसे बड़ी में 3000 अरब तक तारे हो सकते हैं।

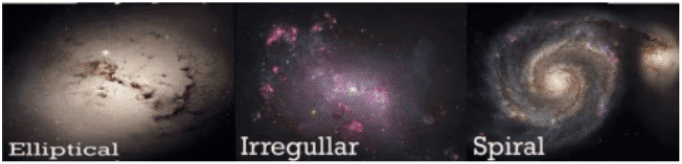

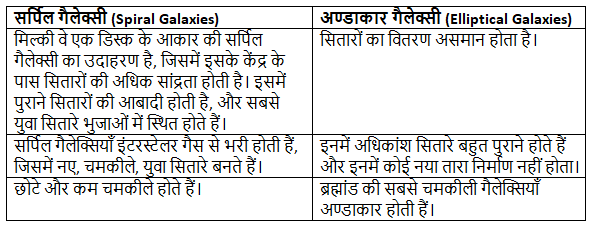

अरबों गैलेक्सियों में से, दो मूल प्रकार की पहचान की गई है:

- नियमित गैलेक्सियाँ, और

- अनियमित गैलेक्सियाँ।

नियमित गैलेक्सियाँ

अनियमित गैलेक्सियाँ

- अनियमित गैलेक्सियाँ सभी गैलेक्सियों का लगभग एक-दसवां हिस्सा बनाती हैं।

- अनियमित गैलेक्सियों के तारे सामान्यत: बहुत पुराने होते हैं।

हमारी गैलेक्सी (द मिल्की वे)

- मिल्की वे वह गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। इसका आकार एक सपाट डिस्क जैसा होता है जिसमें एक केंद्रीय उभार होता है।

- इसका व्यास1,50,000 से 2,00,000 प्रकाश वर्ष के बीच है।

- नाभिक में, इसकी मोटाई10,000 प्रकाश वर्ष तक पहुंचती है, जबकि डिस्क में यह 500-2,000 प्रकाश वर्ष मोटी होती है।

- इसमें100-400 अरब तारे होने का अनुमान है।

- आंतरिक तारे बाहरी तारों की तुलना में तेजी से यात्रा करते हैं।

- सौर मंडलओरियन आर्म में स्थित है, जोकेंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है (केंद्र से लगभग एक-तिहाई)।

- सूर्य लगभग हर220 मिलियन वर्ष में गैलेक्सी का एक चक्कर लगाता है।

- सौर मंडलमिल्की वे के चारों ओर 285 किमी प्रति सेकंड की गति से घूमता है।

- अंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे निकटतम गैलेक्सी (स्पाइरल) है - जो 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।

आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान है।

ARIES टेलीस्कोप

- ARIES टेलीस्कोप भारतीय, रूसी और बेल्जियम के वैज्ञानिकों के बीच एक संयुक्त सहयोग है।

- यह टेलीस्कोप देवस्थल, नैनीताल में 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

- इस टेलीस्कोप में शामिल उच्च-स्तरीय तकनीक इसे दुनिया के किसी भी कोने से रिमोट कंट्रोल की मदद से संचालित करने की अनुमति देती है।

- इस टेलीस्कोप का उपयोग ग्रहों, सितारों, चुंबकीय क्षेत्र और खगोलिय मलबे के अध्ययन और अन्वेषण में किया जाएगा।

- वैज्ञानिक सितारों की संरचनाओं और सितारों के चुंबकीय क्षेत्र की संरचनाओं के अनुसंधान में भी सहायता करेंगे।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on तारे बनने की प्रक्रिया और आकाशगंगाएँ - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. तारे बनने की प्रक्रिया क्या है? |  |

| 2. आकाशगंगाएँ क्या होती हैं? |  |

| 3. तारे और आकाशगंगाएँ कैसे जुड़े हुए हैं? |  |

| 4. तारे कितने प्रकार के होते हैं? |  |

| 5. आकाशगंगाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? |  |