तीसरी दुनिया का उदय और गैर-संरेखण | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

तीसरा विश्व शब्द "तीसरा विश्व" का उदय शीत युद्ध के दौरान हुआ, जब देशों को NATO (पूंजीवादी ब्लॉक) या साम्यवादी ब्लॉक में से किसी एक के साथ संरेखित नहीं होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया।

शब्द "तीसरा विश्व" का पहला उपयोग: फ्रांसीसी जनसंख्याविज्ञानी और इतिहासकार अल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में इस शब्द को गढ़ा। उन्होंने इसे उन देशों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जो शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी सोवियत ब्लॉक या पूंजीवादी NATO ब्लॉक के साथ संरेखित नहीं थे। सॉवी का संदर्भ फ्रांस के तीसरे वर्ग से प्रेरित था, जो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और धर्मगुरुओं (पहला वर्ग) और कुलीनों (दूसरा वर्ग) के खिलाफ था। उन्होंने लिखा, "यह तीसरा विश्व नजरअंदाज किया गया, शोषित किया गया, घृणित किया गया, जैसे तीसरा वर्ग भी कुछ बनना चाहता है," तीसरे विश्व के देशों और हाशिए पर पड़े तीसरे वर्ग के बीच समानांतर खींचते हुए।

देशों की श्रेणियाँ: इस शब्दावली ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन के आधार पर देशों को तीन समूहों में वर्गीकृत करने में मदद की:

- पहला विश्व: अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र और उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। 1983 में, इस समूह की विश्व जनसंख्या का 15% और विश्व GDP का 63% था।

- दूसरा विश्व: सोवियत संघ, चीन, क्यूबा और उनके सहयोगियों से मिलकर बना। 1983 में, इस समूह का विश्व जनसंख्या का 33% और GDP का 19% हिस्सा था।

- तीसरा विश्व: आमतौर पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और एशिया के उपनिवेशीय अतीत वाले देशों को शामिल किया गया। यह कभी-कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के समानार्थक था। 1983 में, इस समूह की विश्व जनसंख्या का 52% और विश्व GDP का 18% हिस्सा था।

विकासशील परिभाषाएँ: तीसरे विश्व की परिभाषा समय के साथ विकसित हुई, और इसके अर्थ पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं थी। कुछ साम्यवादी ब्लॉक के देशों, जैसे क्यूबा, को कभी-कभी "तीसरे विश्व" का हिस्सा माना जाता था। हालांकि कई तीसरे विश्व के देश अत्यधिक गरीब और गैर-औद्योगिक थे, इस शब्द में औद्योगिक होते जा रहे देशों जैसे कि ब्राजील को भी शामिल किया गया। ऐतिहासिक रूप से, कुछ यूरोपीय देश, जो समृद्ध होने के बावजूद, गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे, जैसे ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड।

शब्द "तीसरा विश्व" का हाल का उपयोग: सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध के अंत के बाद के दशकों में, "तीसरा विश्व" का अर्थ सबसे कम विकसित देशों, वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों के लिए समानार्थक हो गया। यह गरीब देशों का वर्णन करता है जो आर्थिक विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अक्सर "दूसरे विश्व" के देशों जैसे लाओस और क्यूबा को शामिल करते हैं। निर्भरता सिद्धांत के संदर्भ में, तीसरे विश्व को "परिधीय" देशों के रूप में देखा गया, जो "केंद्र" देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

तीसरा विश्ववाद: तीसरा विश्ववाद एक राजनीतिक आंदोलन है जो पहले विश्व के प्रभाव के खिलाफ तीसरे विश्व के देशों की एकता का समर्थन करता है और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) और G77 इस विचार को व्यक्त करने वाले प्रमुख समूह हैं, जो तीसरे विश्व के देशों के बीच और पहले/दूसरे विश्व के देशों के साथ संबंधों और कूटनीति को सुविधाजनक बनाते हैं।

तीसरे विश्व की विविधता: अधिकांश तीसरे विश्व के देश पूर्व उपनिवेश हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, कई, विशेष रूप से छोटे देश, पहली बार अपने-अपने राष्ट्रों और संस्थाओं का निर्माण करने की चुनौती का सामना कर रहे थे।

- इस सामान्य पृष्ठभूमि के कारण, कई देशों को 20वीं सदी के अधिकांश हिस्से के लिए आर्थिक दृष्टि से "विकासशील" माना गया, और कई अभी भी हैं।

- तीसरे विश्व के हिस्से माने जाने वाले देशों में विविधता, जैसे कि इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक, आर्थिक रूप से प्रतिकूल से लेकर उन्नत और राजनीतिक रूप से गैर-गुटबद्ध से लेकर सोवियत या पश्चिमी ब्लॉकों की ओर झुके हुए हैं।

- शब्द "तीसरा विश्व" को शीत युद्ध के दौरान भी भ्रामक होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें शामिल देशों के बीच कोई स्थायी या सामूहिक पहचान नहीं थी।

विदेशी सहायता और विकास: शीत युद्ध के दौरान, तीसरे विश्व के गुट निरपेक्ष देशों को पहले और दूसरे विश्व द्वारा संभावित सहयोगियों के रूप में देखा गया।

- इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ ने रणनीतिक रूप से स्थित गठबंधनों को सुरक्षित करने के लिए इन देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए और आर्थिक तथा सैन्य सहायता की पेशकश की।

- छोटे देशों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय वातावरण की अस्थिरता के जवाब में अपने को संरेखित करने की उम्मीद थी, अक्सर अपने स्वतंत्रता और निर्णय लेने में आवाज की कीमत पर।

- 1960 के दशक के अंत तक, तीसरे विश्व का विचार उन देशों को दर्शाने लगा जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में थे जिन्हें पश्चिम द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर अविकसित माना गया था।

विकास को पांच चरणों में देखने की परिकल्पना:

- पारंपरिक समाज

- उठान के लिए पूर्व-शर्तें

- उठान

- परिपक्वता की ओर बढ़ना

- उच्च जनसंख्यात्मक उपभोग का युग

कई तीसरे विश्व के देशों ने दशकों तक सहायता प्राप्त की, फिर भी वे विकसित देशों पर आर्थिक रूप से निर्भर बने रहे और भारी कर्ज में थे। इसने यह बहस छेड़ दी कि तीसरे विश्व के देश समय के साथ क्यों गरीब और अविकसित बने रहते हैं। आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान सहायता के तरीके प्रभावी नहीं हैं और उन्होंने पारंपरिक मुख्यधारा के पश्चिमी सिद्धांतों की तुलना में अन्य आर्थिक सिद्धांतों की खोज करने का समर्थन किया है। विभिन्न तीसरे विश्व देशों में विकास मुद्दों का विश्लेषण सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है।

तीसरे विश्व की विशेषताएँ:

- एक विशिष्ट राजनीतिक समूह, जो मुख्यतः गैर-गुटबद्ध है।

- आर्थिक स्थिति जिसे विकासशील विश्व या अविकसित विश्व के रूप में जाना जाता है।

- भौगोलिक रूप से दक्षिण में स्थित, मुख्यतः दक्षिण गोलार्ध में।

- शीत युद्ध के दौरान, इसे शीत युद्ध की राजनीति के संदर्भ में Tiers-Monde (फ्रांसीसी शब्द) के रूप में संदर्भित किया गया।

- राज्य बनने से पहले एक राज्य के रूप में उभरना।

- आमतौर पर एक अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य प्रणाली द्वारा विशेषता, जिसमें राज्य मशीनरी शीर्ष से लागू की गई है, न कि आंतरिक सामाजिक गतिशीलता से विकसित हुई है।

- एक अच्छी तरह से निर्मित प्रमुख वर्ग का अभाव, जिसमें विभिन्न वर्गों का एक ढीला गठबंधन हावी है।

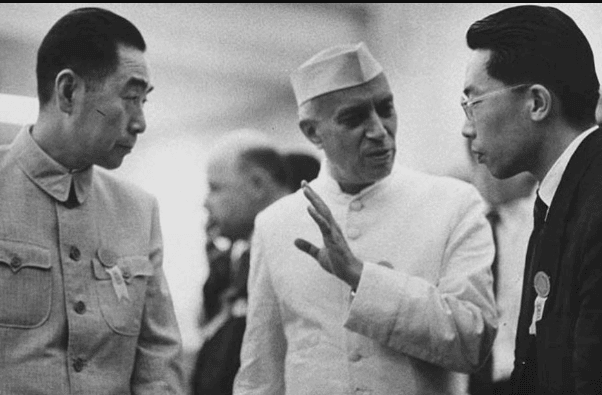

गुट निरपेक्ष आंदोलन: गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) उन देशों का एक संघ है जो किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ औपचारिक रूप से संरेखित नहीं हैं। इस संगठन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू; इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुखार्नो; मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गामाल अब्देल नासिर; घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे न्क्रुमाह; और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेप ब्रोज टिटो के प्रयासों से स्थापित किया गया।

इन नेताओं ने शीत युद्ध के दौरान विकसित देशों और पूर्वी ब्लॉक के बीच एक मध्य मार्ग का समर्थन किया।

- कई सदस्य देशों का एक सुपरपावर के साथ निकट संबंध होने के बावजूद, NAM ने शीत युद्ध के दौरान अपनी एकता बनाए रखी।

- आज, 125 सदस्य देशों के साथ, NAM संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का लगभग दो तिहाई प्रतिनिधित्व करता है और इसमें विश्व की जनसंख्या का 55% शामिल है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सांद्रता अक्सर तीसरे विश्व के रूप में संदर्भित होती है।

उद्गम: "गैर-संरेखण" शब्द को पहली बार वी.के. कृष्ण मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान पेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने चीन-भारत संबंधों को मार्गदर्शित करने वाले पांच स्तंभों का उल्लेख किया, जिन्हें पंचशील (पांच प्रतिबंध) कहा जाता है। ये सिद्धांत बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव बन गए। ये पांच सिद्धांत हैं:

- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आपसी सम्मान

- आपसी गैर-आक्रामकता

- आंतरिक मामलों में आपसी गैर-हस्तक्षेप

- समानता और आपसी लाभ

- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

गुट निरपेक्ष देशों के बीच एकता को मजबूत करने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें शामिल हैं:

- एशियाई संबंध सम्मेलन, नई दिल्ली, मार्च-अप्रैल 1947 (नेहरू द्वारा आयोजित)

- एशियाई सम्मेलन, नई दिल्ली 1949

- बांडुंग सम्मेलन/अफ्रो-एशियाई सम्मेलन (1955):

1955 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुखार्नो द्वारा आयोजित बांडुंग सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एशियाई और अफ्रीकी राज्यों का यह सम्मिलन प्रमुख व्यक्तियों जैसे सुखार्नो, नासिर, नेहरू, तितो, न्क्रुमाह, उ नु, हो ची मिन्ह, झोउ एनलाई, नोरदोम सिहानोक और यू थांत को शामिल करता था।

सम्मेलन के दौरान, "विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा" अपनाई गई, जिसमें नेहरू के पांच सिद्धांतों और शीत युद्ध में तटस्थ रहने की सामूहिक प्रतिबद्धता शामिल थी।

बेलग्रेड सम्मेलन, 1961: यूगोस्लाव राष्ट्रपति जोसेप ब्रोज टिटो द्वारा प्रारंभ किया गया, गुट निरपेक्ष देशों के प्रमुखों या सरकारों का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ।

हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक औपचारिक संगठन के रूप में स्थापित नहीं किया गया था, यह शब्द इस सम्मेलन के प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व करने लगा। पहले शिखर सम्मेलन के दौरान, कुछ प्रमुख सिद्धांतों को तैयार किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- स्वतंत्र नीति का पालन

- विरोधी उपनिवेशवाद

- शक्ति ब्लॉकों के साथ गैर-संरेखण

- महासत्ता के साथ गैर-संरेखण

- महासत्ताओं के लिए सैन्य ठिकानों पर प्रतिबंध

लुसाका सम्मेलन (तीसरा सम्मेलन) सितंबर 1970 में: इस सम्मेलन में, सदस्य देशों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, बड़े शक्तियों के सैन्य गठबंधनों से बचने और विदेशी देशों में सैन्य ठिकानों की तैनाती के खिलाफ जोर दिया।

गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम पहली बार 1976 में कोलंबो में पांचवें सम्मेलन के दौरान स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया, जहां प्रतिभागी देशों की पहचान आंदोलन के सदस्यों के रूप में की गई।

1979 का हवाना घोषणा: 1979 के हवाना घोषणा के दौरान एक भाषण में, फिदेल कास्त्रो ने संगठन के उद्देश्य को "गैर-संरेखित देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा" सुनिश्चित करना बताया, जो "साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नए उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सभी प्रकार की विदेशी आक्रमण, अधिग्रहण, प्रभुत्व, हस्तक्षेप या वर्चस्व के खिलाफ" है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्यता की आवश्यकताएँ: सदस्यता के मानदंड संयुक्त राष्ट्र के मूल विश्वासों के साथ मेल खाते हैं। वर्तमान में, उम्मीदवार देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे 1955 में स्थापित दस "बांडुंग सिद्धांतों" का पालन करें:

- मूलभूत मानव अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का सम्मान।

- सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।

- राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को मान्यता।

- सभी नस्लों और सभी देशों की समानता को मान्यता देना, चाहे उनका आकार कुछ भी हो।

- अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप से बचना।

- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र के अपने आप को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बचाने के अधिकार का सम्मान।

- किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ आक्रमण या बल प्रयोग के कार्यों या धमकियों से बचना।

- सभी अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार।

- आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देना।

- न्याय और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) की प्रकृति और विशेषताएँ:

- गैर-संरेखण का सिद्धांत: स्वतंत्र दृष्टिकोण: NAM ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण, मुद्रा, और स्थिति का प्रतीक बनाया।

- व्यवहारिक कदम: नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए, NAM अपने कठिनाई से अर्जित स्वतंत्रता और हितों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए एक व्यवहारिक कदम था, जैसे स्वतंत्रता और आर्थिक विकास।

- सक्रिय भूमिका: NAM अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय और assertive भूमिका के लिए खड़ा था, सहयोग और शांति को बढ़ावा देता था न कि अलगाव या गैर-प्रतिबद्धता।

- कोई ब्लॉक नहीं: NAM ने पूंजीवादी या साम्यवादी ब्लॉकों की तरह तीसरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई नेता देश और सदस्यों के बीच एक समान सैन्य नीति नहीं थी।

- अवसरवाद नहीं: NAM एक शक्ति को दूसरी के खिलाफ खेलने द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं था; इसका उद्देश्य पक्षपात के बिना संतुलित दृष्टिकोण था।

नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO):

- तीसरे विश्व के हितों का समर्थन: NAM ने एक आर्थिक व्यवस्था के लिए वकालत की जो तीसरे विश्व के देशों के हितों को बढ़ावा और सुरक्षित करे।

- आर्थिक सहायता और निर्यात प्रचार: इसका ध्यान आर्थिक सहायता, निर्यात को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णय लेने में हिस्सेदारी पर था।

- UNGA प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1974 में NIEO पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उत्तर-दक्षिण संवाद का आह्वान किया गया।

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग: जब उत्तर-दक्षिण संवाद ने अपेक्षित

|

28 videos|739 docs|84 tests

|