नितिन सिंहानिया का सारांश: भारतीय हस्तशिल्प | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

- हस्तशिल्प (i) यह उन सभी चीजों का संयोग है जो एक पुरुष/महिला के हाथों से बनाई जाती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के अपने-अपने हस्तशिल्प हैं। (ii) ये कौशल और कलात्मक दक्षता को दर्शाते हैं। (iii) यह एक अनूठा प्रकार का हस्तशिल्प है - जो पूरी तरह से हस्तनिर्मित होते हैं बिना किसी मशीन के उपयोग के। (iv) ये भारत में आजीविका कमाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इन्हें संरक्षित करना भी आवश्यक है। ये आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख हस्तशिल्प हैं:

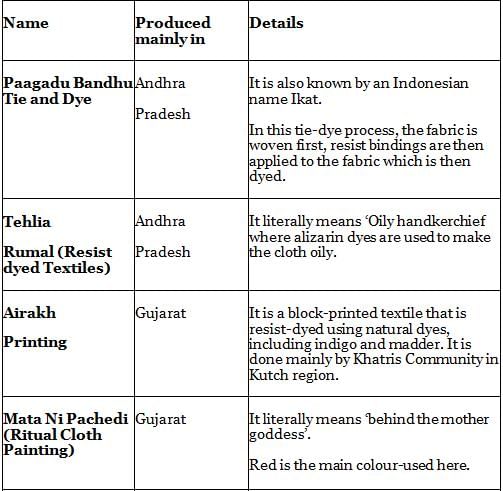

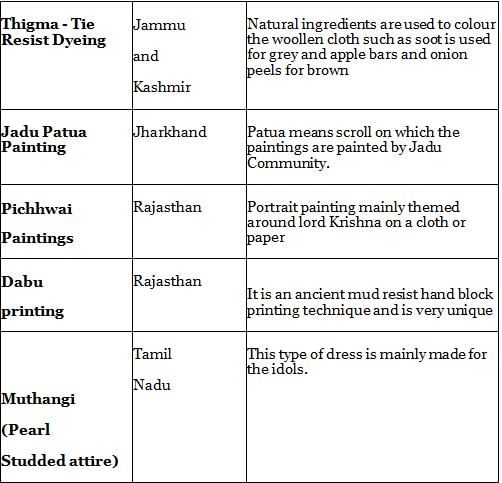

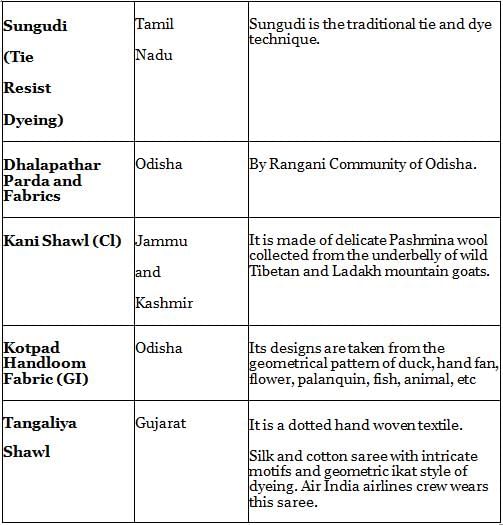

अन्य प्रकार के टाई और डाई, कपड़ा चित्रण और कपड़ा प्रिंटिंग।

कांच का सामान

- इसका पहला संदर्भ महाभारत में मिलता है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में कांच की मणियों का कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला। इसका पहला भौतिक प्रमाण गंगा घाटी के पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति से सुंदर कांच की मणियों के रूप में मिला (लगभग 1000 ईसा पूर्व)।

- सतपथ ब्राह्मण (वेदिक ग्रंथ) में कांच के लिए शब्द - कांच या कचा है।

- महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर में कांच उद्योग के पुरातात्विक प्रमाण - जो 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक सक्रिय थे और विशेष प्रकार के कांच का सामान, जिसे लेंटिकुलर मणियां कहा जाता था, का उत्पादन करते थे।

- संस्कृत ग्रंथ व्यास योग चरित में चश्मे का उल्लेख है।

- भारत के दक्षिण भाग में पुरातात्विक प्रमाण - मास्की में एक कांच जो कि डेक्कन में एक काल्कोलिथिक स्थल है।

- अन्य स्थलों/प्रमाणों में - आहर (राजस्थान), हस्तिनापुर और अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश), इरण और उज्जैन (मध्य प्रदेश) आदि।

- मध्यकालीन काल में - मुगलों ने इस कला को प्रोत्साहन दिया और इसे सजावट के रूप में उपयोग किया जैसे कि शीश महल।

- मुगलों ने कांच के हुक्के, इत्र के डिब्बे या इत्तर्दान और खुदाई किए हुए कांच का भी उत्पादन किया।

- इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता - कांच की चूड़ियाँ हैं।

- सबसे उत्कृष्ट चूड़ियाँ (जो हैदराबाद में बनाई जाती हैं) को 'चुरीकाजोड़ा' कहा जाता है।

- फिरोजाबाद - कांच के झूमर और अन्य सजावटी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।

- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश - बच्चों के लिए 'पंचकोरा' या कांच के खिलौने का उत्पादन करता है।

- पटना, बिहार - एक विशेष प्रकार की सजावटी कांच की मणियों का उत्पादन करता है जिसे 'टिकुली' कहा जाता है।

- यह हस्तकला - औद्योगिकीकरण के कारण लगभग खो गई है। लेकिन अभी भी इसे पहनते हैं - बिहार के संताल जनजातियाँ।

कपड़े पर हस्तशिल्प

टाई एंड डाई की तकनीक - कपड़ों पर सुंदर डिज़ाइन देने वाली तकनीक। भारत में कई विभिन्न तकनीकें।

- बंदनी या बंधेज

- (i) सबसे महत्वपूर्ण कला में से एक।

- (ii) ‘टाई एंड डाई’ की तकनीक।

- (iii) राजस्थान और गुजरात में अभी भी प्रचलित।

- (iv) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकप्रिय।

- (v) इसे प्रतिरोध रंगाई प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि बंधे हुए हिस्से रंग नहीं लेते, जिसमें कपड़ा डूबा होता है।

- (vi) कई गाँठें बनाकर, इसे रंग में डूबाया जाता है और कलाकार कपड़े को डिज़ाइन करते हैं।

- लहरिया - एक विशेष प्रकार की टाई एंड डाई जो कपड़े में लहरों या तरंगों जैसे पैटर्न बनाती है एवं जयपुर और जोधपुर में बनाई जाती है।

- इकट - टाई एंड डाई का एक और प्रकार - इसे ‘प्रतिरोध रंगाई’ विधि भी कहा जाता है क्योंकि प्रतिरोध रंगाई कपड़े के बुनने से पहले बार-बार लागू की जाती है। इसके प्रमुख केंद्र - तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश।

- कालामकारी - कपड़ों पर गहरे रंग के पौधों के रंगों का उपयोग करके हाथ से चित्रण करना एवं आंध्र प्रदेश में प्रचलित।

- बाटिक कला - कपड़े की सजावट की तकनीक। कपड़े के एक छोर को पिघले हुए मोम से भिगोया जाता है और फिर ठंडे रंग में रंगा जाता है ताकि बाटिक साड़ी बनाई जा सके; मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध।

- तानचोई बुनाई - चीनी प्रेरणा से उत्पन्न। व्यापारिक समुदायों के माध्यम से गुजरात के सूरत में आया।

- जामदानी (पश्चिम बंगाल) - पारदर्शी पृष्ठभूमि पर अपारदर्शी पैटर्न के साथ मुसलिन बुनता है विभिन्न शैलियों में।

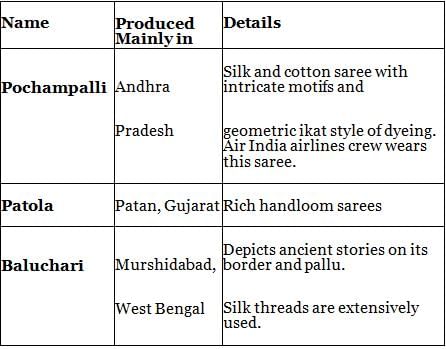

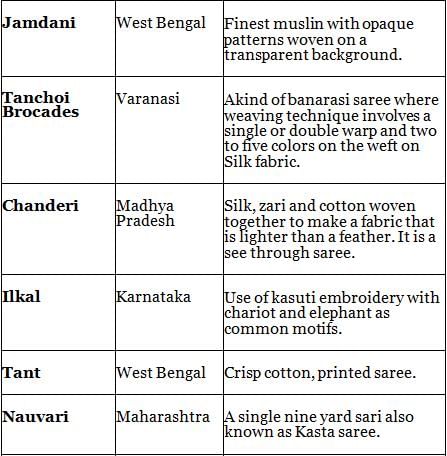

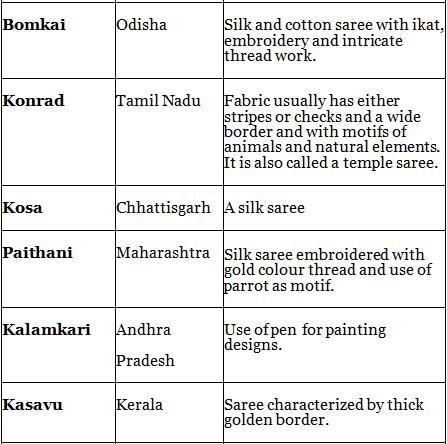

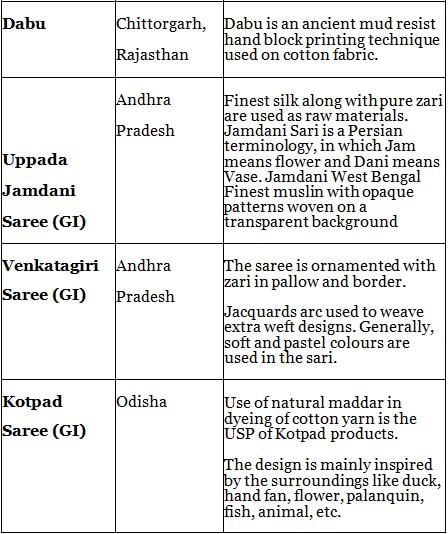

भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय साड़ियाँ

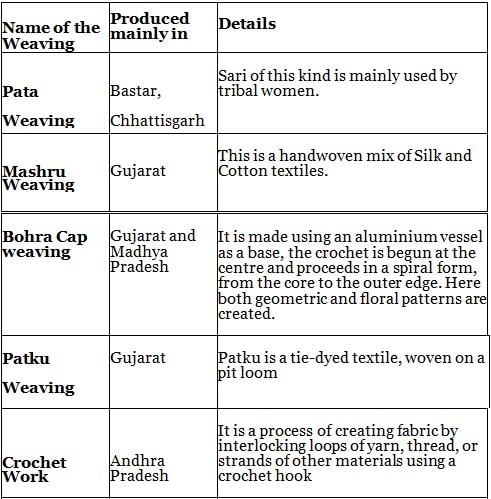

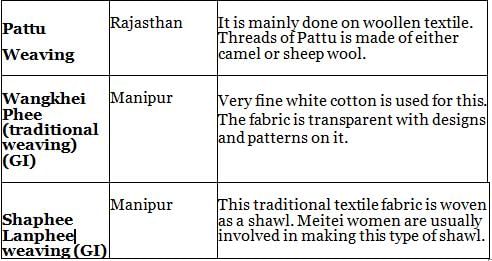

भारत में बुनाई की विविधता

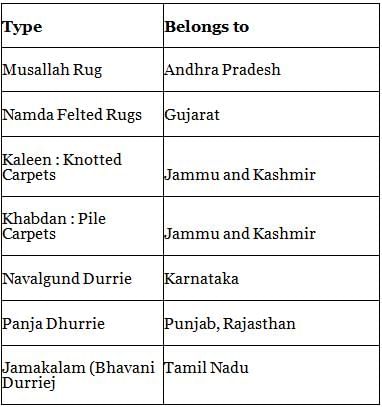

दुड़िया (फर्श गलीचा) बुनाई

- वेदिक काल से भारत में प्रचलित। तब इसे 'दन्त' कहा जाता था- जो हाथी के दांत का संकेतक है (हाथी दांत का स्रोत)।

- हरप्पा काल में, हाथी दांत और हाथी दांत की वस्तुएँ जैसे हाथी दांत के पासे आदि का निर्यात भारत से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और फारसी खाड़ी के हिस्सों में किया गया।

- सांची शिलालेख (2 ईसा पूर्व) - विदिशा के हाथी दांत कारीगरों के गिल्ड का उल्लेख करता है और सांची स्तूप में उकेरे गए स्कल्प्चर का उल्लेख करता है।

- टैक्सिला से हाथी दांत की कंघी के पुरातात्विक अवशेष। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हाथी दांत का उपयोग 2 ईस्वी में भी प्रचलित था।

- मुगल काल - कई हाथी दांत के कलाकृतियाँ - कंघियाँ, कटारी के हैंडल और अन्य आभूषण।

- हाथी दांत की नक्काशी के पारंपरिक केंद्र - दिल्ली, जयपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से।

- सुंदर कलाकृतियाँ, संदूक, पालकी और प्रसिद्ध अंबारी हाथी का निर्माण किया गया है।

- अन्य विशेषज्ञ क्षेत्र:

- केरल: हाथी दांत पर चित्रकला।

- जोधपुर: हाथी दांत की चूड़ियाँ।

- जयपुर: हाथी दांत की जाली का काम, जो घरों और छोटे कला वस्तुओं में उपयोग होता है।

टेराकोटा कारीगरी

- टेराकोटा का अर्थ है 'बेक्ड अर्थ' और यह एक प्रकार की सिरेमिक मिट्टी है जिसे अर्ध-भट्टी में पकाया गया है।

- इस प्रक्रिया के बाद यह जलरोधक और कठोर हो जाता है, इसलिए इसे शिल्प और वास्तु भवनों में उपयोग के लिए आदर्श माना जाता है।

- व्यापक रूप से उपयोग होता है - मिट्टी के बर्तन और ईंटें।

- इसके सबसे अच्छे नमूने - बैंकुरा घोड़ा, पंचमुरा घोड़ा और बैंकुरा, पश्चिम बंगाल के टेराकोटा मंदिर।

- भारत में टेराकोटा कला का सबसे अच्छा नमूना - बौद्ध विहार (प्राचीन पाला काल)।

चांदी के आभूषण

- इन कलाकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे प्रसिद्ध तकनीकें - फ़िलिग्री कार्य।

- ओडिशा - पैदरी और पैजाम के लिए प्रसिद्ध चांदी की कलाई।

- उन्होंने चांदी के अद्वितीय बुने हुए आभूषण बनाए हैं, जिन्हें गुंची कहा जाता है।

- बिदरी कार्य (बिदरी गांव, कर्नाटक) - इसकी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध। यह चांदी का उपयोग करता है ताकि गहरे पृष्ठभूमि के खिलाफ इनले कार्य बनाया जा सके।

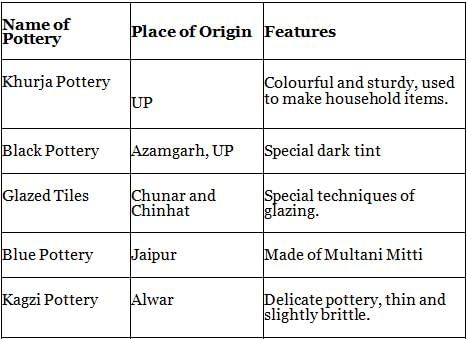

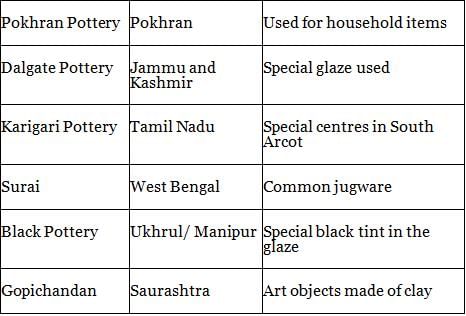

मिट्टी और बर्तन

- इसे ‘हस्तशिल्प की लय’ के रूप में जाना जाता है - यह एक काव्यात्मक रचना की तरह आकारित होता है और इसमें इंद्रियों के लिए एक संवेदनशील आकर्षण होता है।

- यह मानव द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक कलाओं में से एक रही है।

- प्रारंभिक साक्ष्य - यह नियोलीथिक स्थल मेहरगढ़ (अब पाकिस्तान में) में पाया गया।

- अवशेष दिखाते हैं कि मिट्टी के बर्तन 6000 ईसा पूर्व में अत्यधिक विकसित थे।

- प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध बर्तन - पेंटेड ग्रे वेयर बर्तन - सामान्यतः ग्रे रंग का होता था और यह वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व) से संबंधित था।

- लाल और काले बर्तनों के साक्ष्य - देश के कुछ हिस्सों (पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों) में पाए गए - जो 1500-300 ईसा पूर्व के हैं।

- एक अन्य प्राचीन बर्तन - नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर - इसे दो चरणों में बनाया गया: पहला 700-400 ईसा पूर्व में और दूसरा 400-100 ईसा पूर्व में। दोनों चरण आंशिक रूप से मौर्य काल के साथ मेल खाते थे।

- ‘रूलेट बर्तन’ (200-100 ईसा पूर्व) - भारत के दक्षिणी भागों में - अरिकामेदु के पास साक्ष्य पाए गए।

- गुप्त काल (300-600 ईस्वी) की शुरुआत के बाद - नए सजावटी तकनीकें जैसे सजावट, चित्रण, स्टैम्पिंग और मोल्डिंग पाई गईं।

- इंडो-इस्लामिक परंपराओं के आने के साथ - ग्लेज़ेड बर्तन के साक्ष्य मिले।

- वर्तमान में, भारत के हर हिस्से में - एक विशेष प्रकार के मिट्टी के काम में विशेषज्ञता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है -

ताम्र शिल्प

प्राचीन भारत - धातुओं का उपयोग भाले और तीर के लिए कला की तुलना में अधिक किया गया।

धातु की ढलाई - यह शिल्प कौशल के लिए 5000 से अधिक वर्षों तक उपयोगी रही।

ताम्र कला का सबसे पुराना रूप - मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती लड़की की ताम्र मूर्ति, जो लगभग 3500-3000 ईसा पूर्व की है।

मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए सबसे पहले गैर-फेरस धातु - तांबा और टिन (जिसे मिलाकर ताम्ब्र बनाया गया)।

मतस्य पुराण - ताम्ब्र ढलाई के विभिन्न तरीकों के बारे में सबसे प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य।

बाद के ग्रंथ जैसे नगरजुन का रसा रत्नाकर - धातु की शुद्धता और जस्ता की आसवन का उल्लेख करते हैं।

उत्तर प्रदेश ताम्ब्र शिल्प उत्पादन क्षेत्रों में प्रमुख है और इसमें एटा, सीतापुर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

- वे सजावटी वस्तुएं (फूलदान, देवी-देवताओं की मूर्तियां) और धार्मिक वस्तुएं जैसे ताम्रपत्र, कंचनताल और पंचपत्र का उत्पादन करते हैं।

- एक अन्य प्रमुख केंद्र - तमिलनाडु - प्राचीन सुंदर मूर्तियों का उत्पादन करता है जो पल्लव, चोल, पांड्यन और नायका काल की कला शैलियों से मिलती-जुलती हैं।

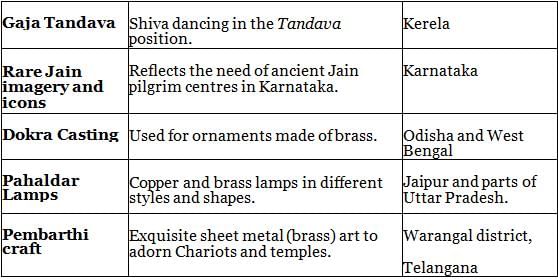

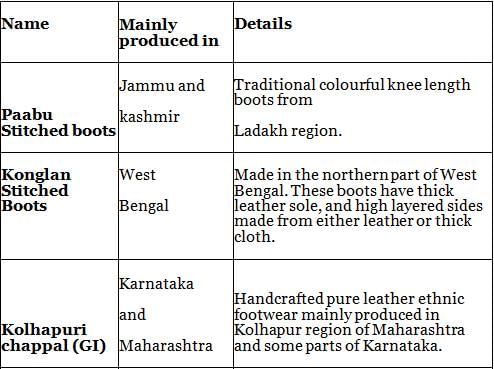

पीतल के कार्यों के महत्वपूर्ण केंद्र:

- मतस्य पुराण - ताम्ब्र ढलाई के विभिन्न तरीकों के बारे में सबसे प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य।

धातुओं से बने शिल्प

- धातु की ढलाई - इसे लोहे, तांबे, घंटी के धातु आदि में प्राप्त किया जा सकता है।

- धातु पर सजावट बनाने के लिए खुदाई, उभरा हुआ और डेमास्केनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना इन शिल्पों को अद्वितीय बनाता है।

- सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक - मारोरी कार्य (राजस्थान) - धातु का उपयोग करके आधार धातु पर चित्रण बनाना और खाली स्थानों को रेसिन से भरना।

- उभरा हुआ या रेपुसे - एक तकनीक जो उभरे हुए डिज़ाइन को बनाती है।

- खुदाई की तकनीक - इसे अन्य धातु में रेखाएं खींचकर और काटकर बनाया जाता है।

- धातु का काम - बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है - जैसे बादला, जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जस्ता का उपयोग करके बनाए जाने वाले अर्द्ध-गोल या गोल बर्तन हैं।

- मुरादाबाद - बारिक काम या नाजुक काम की तकनीक को परिपूर्ण करता है और नक्शी शैली का उपयोग करके बर्तनों को बनाता है।

- तारकशी (राजस्थान) - एक तकनीक जिसमें बारीक तांबे या पीतल के तारों का उपयोग करके धातु के आधार में बारीक चिह्नित खांचे में पैटर्न बनाए जाते हैं।

- कोफ्तागिरी या डेमास्केनिंग (राजस्थान) - यह एक हल्की धातु को गहरे रंग की धातु में डालने की प्रक्रिया है और आमतौर पर इसे जयपुर और अलवर के कलाकारों द्वारा बनाया जाता है।

चर्म उत्पाद

चमड़े की टैनिंग की कला - यह 3000 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है।

- पहले कुछ जानवर जिनकी खाल को टैन किया गया - बाघ और हिरण, ऊँट (खाल के लिए सबसे लोकप्रिय)।

- प्राचीन काल में - ऋषियों या बुद्धिमान व्यक्तियों ने जानवरों की खाल का उपयोग चटाई के रूप में किया।

- चमड़ा - मुग़ल काल में उपयोग किया गया।

- चमड़े के लिए भौतिक साक्ष्य खोजना कठिन - इसकी अपघटनशील प्रकृति के कारण।

- चमड़ा - जूते, बैग और वॉलेट बनाने के लिए उपयोग किया गया।

- चमड़े का सबसे बड़ा बाजार - राजस्थान - जहाँ ऊँट के चमड़े का उपयोग बैग बनाने में किया जाता है।

- जयपुर और जोधपुर - मोजड़ियों के लिए प्रसिद्ध, जो चमड़े के एक विशेष प्रकार के जूते हैं।

- कानपुर, उत्तर प्रदेश - इसकी अर्थव्यवस्था चमड़े और टैन किए गए उत्पादों पर निर्भर है।

- महाराष्ट्र - कोल्हापुरी चप्पलें।

- चेन्नई और कोलकाता - चमड़े के बैग और जूतों के प्रमुख केंद्र।

- पंजाबी जुत्तियां - प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे जूतों पर एप्लिके तकनीक का उपयोग करती हैं, जो उन्हें बहुत सुंदर बनाती है।

- बीकानेर - मनोती कला, जो ऊँट की खाल से सजावट करने में शामिल है।

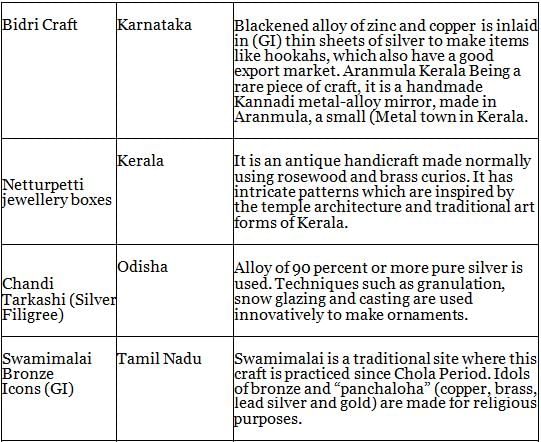

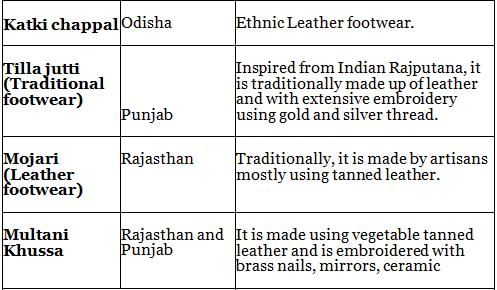

भारत में विभिन्न क्षेत्रीय जूते

- पंजाबी जुत्तियां - प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे जूतों पर एप्लिके तकनीक का उपयोग करती हैं, जो उन्हें बहुत सुंदर बनाती है।

- बीकानेर - मनोती कला, जो ऊँट की खाल से सजावट करने में शामिल है।

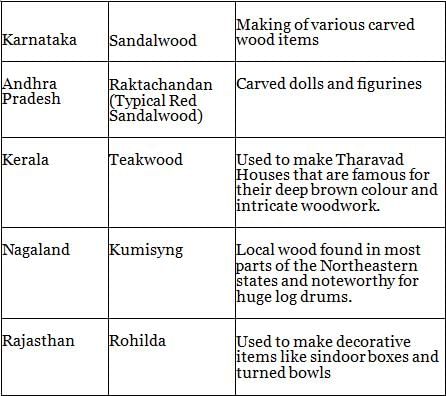

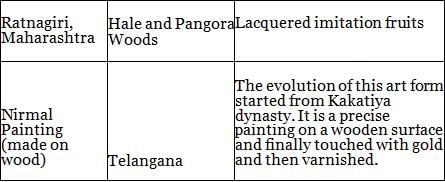

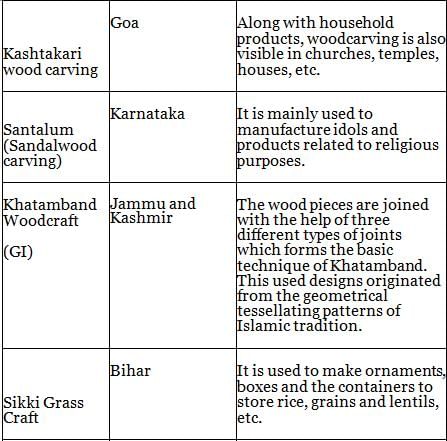

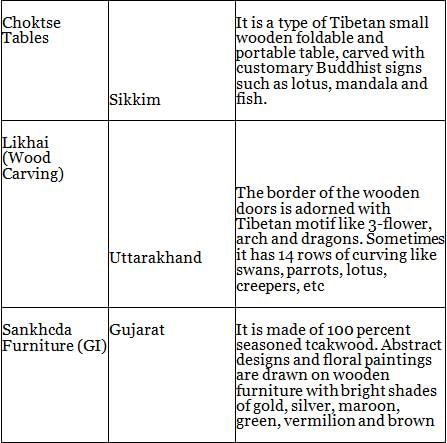

लकड़ी का काम

- भारत में बड़ा वनावरण है और लकड़ी वन से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों में से एक है।

- फर्नीचर - लकड़ी से बने सबसे बड़े वस्त्र।

- बारीकी से नक्काशी की गई लकड़ी के फर्नीचर - शीशम, सागवान आदि की लकड़ी में पाए जाते हैं।

- कश्मीर (i) 13वीं सदी से लकड़ी के फर्नीचर बनाने का एक बड़ा केंद्र। (ii) अखरोट और देवदार की लकड़ी का व्यापक उपयोग। (iii) कलाकार - ठंडे और नम जलवायु के कारण लकड़ी के घर, हाउसबोट आदि बनाने में कुशल। (iv) सबसे अच्छी लकड़ी की नक्काशी - कश्मीरी जाली का काम जैसे अच्छे-दर, खाटंबंद और अज़लीपिन्जरा।

- एक अन्य प्रमुख केंद्र - गुजरात - जहाँ लकड़ी की जाली का काम खिड़कियों और लकड़ी के दरवाजों पर किया जाता है।

- पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ भरपूर लकड़ी उपलब्ध है, नक्काशी की तकनीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

- उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में ब्रहमौर और चतराही मंदिरों में उपयोग की जाने वाली लकड़ी की नक्काशी की तकनीकों में विशेष हैं, जैसे नघबेल, कुत्थेरिफूल, जाली और डोरी।

विभिन्न प्रकार के खिलौने

- खिलौने बनाने का कला और एक फलता-फूलता व्यवसाय

- खिलौना गाड़ियों के लिए पहले सबूत - हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं और यह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक जारी रहता है।

- जिन स्थलों से ताम्र, कांस्य और मिट्टी के खिलौने गाड़ियाँ बनाई जा सकती हैं - हड़प्पा काल के कई पुरातात्विक स्थल जैसे आलमगीरपुर, अंबखेरी, कालीबंगन और लोथल।

- गाड़ी के मॉडल - प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थलों से पाए गए हैं जैसे अत्रांजिकेरा, नागार्जुनकोंडा, सांभर, सोनापुर, उज्जैन और ब्रह्मपुरी।

- प्राचीन और मध्यकालीन काल में - खिलौने मिट्टी, कागज, पेपर-माचे और रंगीन या लेपित लकड़ी से बनाए जाते थे।

- सुंदर गुड़िया - लाल लकड़ी से बनी होती हैं, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति गुड़िया।

- राजस्थान - रंगीन कपड़े से बनी गुड़िया और भरे खिलौने प्रसिद्ध हैं।

- असम - पिठ या भारतीय कोर्क से बनी पारंपरिक गुड़िया।

- दक्षिणी भारतीय राज्यों में - विभिन्न प्रकार की लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं।

- मैसूर और चेनपट्टन - लेपित लकड़ी के खिलौने कारीगरी के लिए प्रतिस्थापित होते हैं क्योंकि वे अद्वितीय होते हैं।

- कोंडापल्ली, आंध्र प्रदेश - स्थानीय नरम लकड़ी जिसे पोंकी कहा जाता है, का उपयोग एक बहुत लोकप्रिय खिलौना अम्हारी हाथी बनाने के लिए किया जाता है।

पत्थर का कार्य

- पत्थर की masonry और शिल्प - भारत में सबसे लोकप्रिय कला में से एक है।

- पत्थर के काम के बेहतरीन उदाहरण - दक्षिण भारतीय शहरों में मिलते हैं जहाँ नरम-ब्रिटिल बलुआ पत्थर से लेकर पैचदार लाल पत्थर और कठोर ग्रेनाइट का उपयोग करके जीवंत संरचनाएँ बनाई गई हैं।

- प्रतिमाओं और वास्तु के मुखौटे के प्रमाण - मौर्य काल से देखे जा सकते हैं; उदाहरण - अजंता और एलोरा की चट्टान-कटी गुफाएँ, खजुराहो की कामुक प्रतिमाएँ, और सांची तथा भारहुत की बौद्ध नक्काशी।

- चट्टान-कटी मंदिर की एकल पत्थर की नक्काशी - मसरोर, कांगड़ा जिले में।

- मुगल काल में (i) पत्थर से संगमरमर की ओर प्रवृत्ति बदली। (ii) संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की इनले कार्य पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसे Pietra Dura Work कहा जाता है। (iii) बलुआ पत्थर का उपयोग करते हुए कई स्मारक बनाए गए। (iv) सफेद संगमरमर के सबसे भव्य स्मारक बनाए गए - ताजमहल और इतमाद-उद-दौला का मकबरा।

- संगमरमर प्राप्त करने के मुख्य केंद्र: (i) राजस्थान - ‘साइटग-ए-मर्मर’ या सफेद मकराना संगमरमर का उत्पादन करता है। (ii) झाँसी (उत्तर प्रदेश) - गहरे भूरे पत्थर Sang-e Rathak से वस्तुएँ बनाता है।

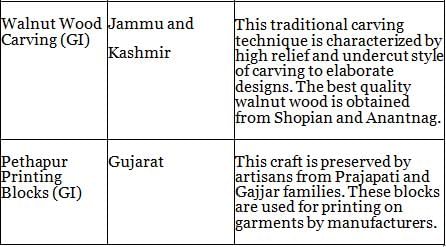

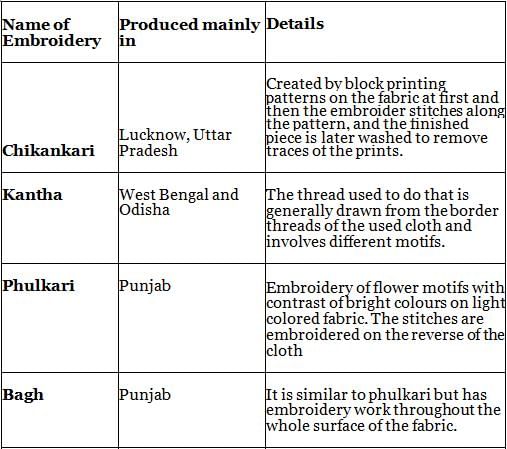

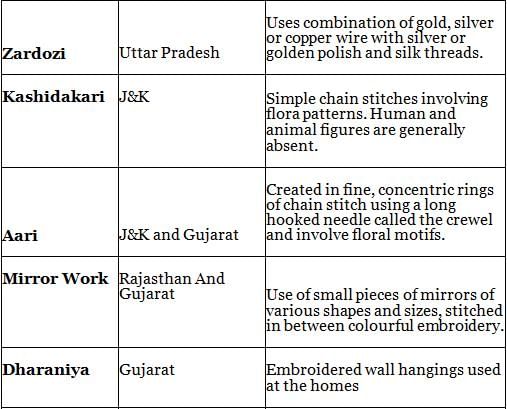

कढ़ाई कला

कढ़ाई की कला में ऊंचे डिज़ाइन बनाने की कला है, जो धागों या लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके की जाती है। इसे सुई की मदद से कपड़े पर सोने, चांदी, रेशम या कपास के धागों का उपयोग करके किया जा सकता है।

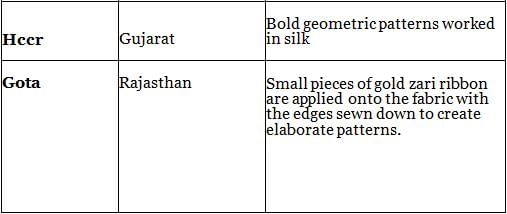

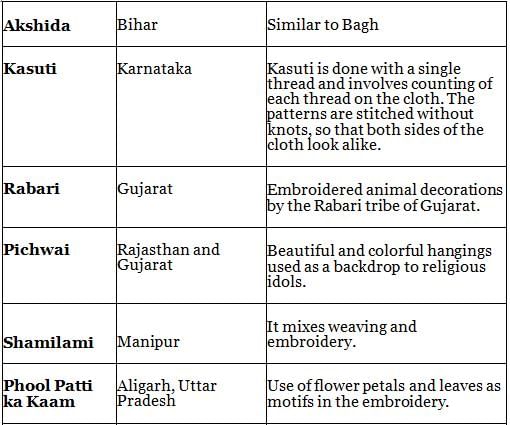

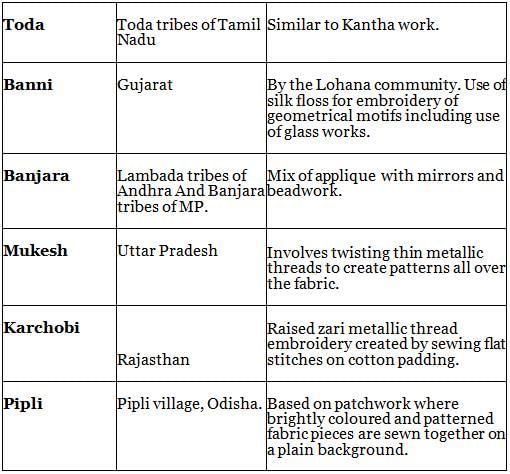

- कढ़ाई की कला के प्रकार:

- (a) अप्लीक या पिपली - उड़ीसा के पिपली गांव में प्रचलित।

- यह रंगीन कढ़ाई किए गए कपड़े का पैचवर्क है, जिसे एक साथ सिला जाता है।

- इसे सुंदर लैंप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- (b) फुलकारी - जिसका अर्थ है 'फूल बनाना'।

- इसमें रंगीन फूल जैसे डिज़ाइन बनाने के लिए darning तकनीक का उपयोग किया जाता है।

- यह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उत्पादित होता है।

- (c) बाग - मध्यकालीन लेकिन नवीन तकनीक।

- इसमें रेशमी धागों का उपयोग करके हरे कपड़े पर फूल जैसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं।

- (d) गोता - राजस्थान।

- इसमें कपड़े पर सोने के धागों का उपयोग करके अप्लीक जैसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं।

- (e) ज़री कार्य - खंडेला और जयपुर में।

- (f) करचौबी - ज़री से संबंधित।

- राजस्थान में, इसमें कपास की stuffing पर सपाट सिलाई करके ऊंची ज़री जैसे धातु के धागे का पैटर्न बनाया जाता है।

- (g) चिकनकारी या चिकन कढ़ाई - लखनऊ में।

- इसमें सफेद धागे का उपयोग करके फूल और अन्य सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं।

- इसे कपड़े जैसे कि कपास, मुल्मुल का कपास, पॉलिएस्टर और वॉयल पर किया जा सकता है।

- (h) कशिदा कढ़ाई - कश्मीर में।

- यह प्रसिद्ध कैशmere शॉल पर की जाती है।

- (i) बनारसी ब्रोकेड - साड़ियों पर चांदी और सोने की ज़री के लिए प्रसिद्ध।

- इनमें फूलों के डिज़ाइन होते हैं और आमतौर पर रेशमी साड़ियाँ उपयोग की जाती हैं।

- इन्हें बनाने में 2-8 सप्ताह का समय लगता है।

- (j) हिमरू - मध्यकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा, जो हिमरू सामग्री का उपयोग करते थे।

- हिमरू शॉल आज बहुत लोकप्रिय हैं।

- ये औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में बनाई जाती हैं।

- (k) महेश्वरी साड़ियाँ - मध्य प्रदेश की।

- कपास और रेशम के धागों का मिश्रण।

- सोने की ज़री कार्य से सजाया जाता है।

- इन्हें पलटने योग्य सीमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें दोनों तरफ पहना जा सकता है।

- (l) चंबा रुमाल - हिमाचल प्रदेश के रुमाल।

- चंबा पहाड़ी चित्रकला के प्रभाव को दर्शाते हैं।

- हरे, पीले और काले रंगों में नाजुक कढ़ाई की गई है, जिसमें कृष्ण की कहानियाँ शामिल हैं।

- इनका उपयोग शादियों के दौरान उपहार के रूप में किया जाता है।

- प्राकृतिक दृश्यों जैसे पेड़, फूल आदि को दर्शाया गया है।

- (m) मिरर वर्क कढ़ाई - गुजरात के कच्छ में प्रसिद्ध।

- इसे शिशा कहा जाता है, जिसमें छोटे-छोटे शीशों के टुकड़े कपड़े पर हेरिंगबोन और सैटिन स्टिच का उपयोग करके लगाए जाते हैं।

- (n) कंथास - पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में।

- पुराने कपड़ों की परतों को एक साथ सिला और कढ़ाई की जाती है।

- घरों में उपयोग के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए जैसे कुशन कवर आदि के लिए उपयोग किया जाता है।

- पुराने साड़ियों और कपड़ों का उपयोग करके कुछ अलग उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं।

- आजकल इन्हें सजावटी वस्तुओं के रूप में मूल्यवान माना जाता है।

- (o) मूगा रेशम धागा कढ़ाई - मणिपुर में।

- गहरे रंगों में यह महिलाओं द्वारा शादी जैसे अवसरों पर पहने जाने वाले फानेक्स (पारंपरिक शॉल) की सीमाओं पर की जाती है।

- (p) कसुति - कर्नाटका की लोक कढ़ाई में सुंदर ज्यामितीय डिज़ाइन क्रॉस स्टिच में बनाए जाते हैं।

- ये हाथ से बनाए जाते हैं और चालुक्य काल से संबंधित हैं।

- (a) अप्लीक या पिपली - उड़ीसा के पिपली गांव में प्रचलित।

भारत में कढ़ाइयों की एक सूची:

फर्श डिज़ाइन

वे एक सार्वभौमिक अपील रखते हैं। यह विविध कला रूप कई राज्यों में देखी जाती है। इसे धार्मिक या पारिवारिक अवसरों पर बनाया जाता है। डिज़ाइन स्वतंत्र हाथ से बनाए जाते हैं, जो केंद्र से एक बिंदु के साथ शुरू होते हैं और फिर गोलाकार पैटर्न में ज्यामितीय आकृतियों जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, सीधी रेखाएँ और वक्र में विस्तारित होते हैं। प्राकृतिक सामग्री और रंगों का उपयोग किया जाता है, जो फर्श को दाग नहीं लगाते और आसानी से मिटाए जा सकते हैं। ये स्थायी नहीं होते हैं।

- सफेद रंग के लिए - सूखी सफेद चाक या चूना पाउडर (चूना/चुना), पाउडर किया हुआ संगमरमर या चावल के पाउडर और चूने का मिश्रण का उपयोग किया जाता है।

- चौकपूरना (पंजाब और उत्तर प्रदेश) और ऐपन (हिमाचल प्रदेश) - वर्ग, वृत्त और त्रिकोण को मूल मोटिफ के रूप में अपनाते हैं। शब्द चौक (वर्ग) - लक्ष्मी (धन और समृद्धि की देवी) की चौकी (आसन) से निकला है और इसे शुभ त्योहारों और अवसरों पर बनाया जाता है।

- मंदना (राजस्थान और मध्य प्रदेश) - इसका अर्थ सजावट (mandan) है और इसमें वर्ग, षट्कोण, त्रिकोण और वृत्त शामिल होते हैं। इसे बनाने के लिए, जमीन को गोबर से साफ किया जाता है और इसे लाल रंग से खत्म किया जाता है जो रेत (लाल मिट्टी) के मिश्रण से प्राप्त होता है।

- मध्य प्रदेश के मंदनास - अवसर के अनुसार विभिन्न आकार और डिज़ाइन का उपयोग करते हैं।

- संथियास (गुजरात) - महत्वपूर्ण अवसरों पर घरों के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए।

- रंगोली (महाराष्ट्र) - इसमें कमल, स्वस्तिक आदि जैसे सुंदर आकार और मोटिफ का उपयोग किया जाता है।

- कोलम डिज़ाइन (दक्षिण भारत) - बिंदुओं की एक श्रृंखला को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जो संख्या, संयोजन और रूप में भिन्न होते हैं। - पतली रेखाएँ पाउडर किए गए चावल या कुचले गए पत्थर के सफेद पाउडर से गीली जमीन पर बनाई जाती हैं। - इन्हें लाल गेरा से रेखांकित किया जाता है। - इसे कर्नाटका में हसे, आंध्र प्रदेश में मुग्गुलु, केरल में गोलम भी कहा जाता है। - ब्रह्मांडीय निकाय - विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा भी बनाए जाते हैं। - मंडप कोलम - विवाह समारोहों के लिए विशेष रूप से बनाए गए बड़े फर्श डिज़ाइन। इन्हें गीले चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। - ग्रह कोलम - पूजा स्थल को पवित्र करने के लिए बनाए जाते हैं।

- झोंटी (ओडिशा) और अरिपाना (पश्चिम बंगाल और असम) अत्यधिक शैलिकृत होते हैं क्योंकि वे शंख, मछली के मोटिफ, सर्प, फूल आदि का उपयोग करते हैं। डिज़ाइन को चाक पाउडर से फर्श पर बनाया जाता है और रंगीन पाउडर या चावल के पेस्ट से भरा जाता है; लाल के लिए अल्टा (सिंदूर) और पीले के लिए हल्दी से रंगा जाता है और प्रत्येक अरिपाना डिज़ाइन से पहले एक फूल रखना अनिवार्य होता है।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|