पारिस्थितिकी - भूगोल | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

पारिस्थितिकी के मूलभूत सिद्धांत और अवधारणाएँ

जीव और पर्यावरण:

- जीवों की ऊर्जा और पदार्थ की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, जो वे पर्यावरण से प्राप्त करते हैं।

- पर्यावरण में अजीवित (गैर-जीवित) कारक जैसे कि सूर्य की रोशनी, मिट्टी, तापमान और जीवित (जीव) कारक शामिल होते हैं, जिनमें अन्य जीव भी शामिल हैं।

निचे:

- निचे किसी प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका को संदर्भित करता है, जिसमें इसके जीवित और अजीवित कारकों के साथ इंटरैक्शन शामिल होते हैं।

- मुख्य पहलुओं में यह शामिल है कि वह क्या खाता है और खाना कैसे प्राप्त करता है।

आवास:

- आवास उस भौतिक वातावरण को दर्शाता है जहाँ एक प्रजाति निवास करती है और अनुकूलित होती है।

- यह मुख्यतः अजीवित कारकों जैसे तापमान और वर्षा द्वारा निर्धारित होता है।

प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार सिद्धांत:

- एक आवास में विभिन्न प्रजातियों को संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अलग-अलग निचे होने चाहिए।

- यदि दो प्रजातियाँ एक ही स्थान पर एक ही निचे को साझा करती हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा और विस्थापन का कारण बनेगा।

पारिस्थितिकी तंत्र:

- एक पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र में सभी जीवित और अजीवित तत्वों को शामिल करता है, जिसका आकार भिन्न हो सकता है (जैसे, एक झील, एक लॉग)।

- लगातार ऊर्जा इनपुट (आमतौर पर सूर्य की रोशनी) पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है, जबकि पदार्थ की पुनः चक्रण (जैसे, पानी, कार्बन, नाइट्रोजन) होती है।

पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण:

- A.G. Tansley द्वारा गढ़ा गया, एक पारिस्थितिकी तंत्र एक आत्म-नियंत्रित इकाई है जिसमें जीवित और अजीवित घटकों के बीच जटिल इंटरैक्शन शामिल होते हैं।

- इसे स्थलीय (जंगल, रेगिस्तान) और जलीय (तालाब, महासागर) या मानव निर्मित (फसल भूमि, एक्वेरियम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार:

- प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र: सूर्यमुखी विकिरण पर निर्भर, जो भोजन, ईंधन, और औषधियों जैसी आवश्यकताएँ प्रदान करते हैं।

- कुछ ऊर्जा सब्सिडी जैसे कि हवा, वर्षा, और ज्वार पर निर्भर होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ।

- मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र: सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर (कृषि के खेत, एक्वाकल्चर तालाब)।

- फॉसिल ईंधन पर निर्भर (शहरी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र)।

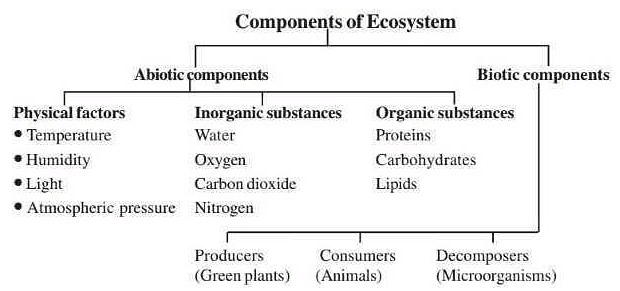

पारिस्थितिकी तंत्र के घटक:

अजीव तत्व (Nonliving) को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

भौतिक कारक:

- सूर्य की रोशनी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, और दबाव।

- पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि को बनाए रखते हैं और सीमित करते हैं।

अकार्बनिक पदार्थ:

- कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पानी, चट्टान, मिट्टी, और खनिज।

कार्बनिक यौगिक:

- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और ह्यूमिक पदार्थ।

- जीवित प्रणालियों के निर्माण के लिए आधारभूत तत्व के रूप में कार्य करते हैं, जीवित और अजीव तत्वों के बीच का अंतर पाटते हैं।

जीवित तत्व (Living)

विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है:

उत्पादक:

- हरी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं।

- इनको आटोफ्रॉफ़ कहा जाता है, जो पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, और सौर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं।

उपभोक्ता:

- हेटरोट्रॉफ़, जो आटोफ्रॉफ़ द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर करते हैं।

- इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

- घास खाने वाले (उदाहरण: गाय, हिरन, खरगोश) सीधे पौधों पर भोजन करते हैं।

- मांसाहारी (उदाहरण: शेर, बिल्ली, कुत्ता) अन्य जानवरों का उपभोग करते हैं।

- ओमनिवोर (उदाहरण: मानव, सुअर, गौरैया) पौधों और जानवरों दोनों का भोजन करते हैं।

सड़न पैदा करने वाले:

- इन्हें सैप्रोट्रॉफ़ भी कहा जाता है, यह मुख्यतः बैक्टीरिया और फंगी होते हैं।

- ये पौधों और जानवरों के मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, बाहरी रूप से एंजाइम स्रावित करते हैं।

- पोषण पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें detrivores या detritus feeders भी कहा जाता है।

पारिस्थितिकी तंत्र – संरचना और कार्य

पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना:

- जीवित और अजीव तत्वों के बीच की अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की भौतिक संरचना को परिभाषित करती है।

- प्रजातियों की संरचना और परतबद्धता महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषताएँ हैं:

- प्रजातियों की संरचना: पौधों और जानवरों की प्रजातियों की पहचान और गणना।

- परतबद्धता: विभिन्न स्तरों पर प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण।

- संरचनात्मक तत्व सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यक्षमता में योगदान करते हैं।

संरचनात्मक तत्वों के कार्यात्मक पहलू:

- प्रजाति संरचना: एक समुदाय में जनसंख्या एक विशिष्ट स्थान और समय में एक साथ रहती है।

- विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में आवास और जलवायु के आधार पर अद्वितीय प्रजातियों की संरचना होती है।

- एक समुदाय में प्रजातियों की विविधता और संख्या इसकी स्थिरता और संतुलन को प्रभावित करती है।

- स्तरीकरण: यह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पौधों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण को संदर्भित करता है।

- जंगलों में, शीर्ष छत में ऊँचे पेड़ होते हैं, इसके बाद छोटे पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ और घास होती हैं।

- विभिन्न परतें विशिष्ट वनस्पति और जीवों का आश्रय प्रदान करती हैं, जो ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण बनाती हैं।

- रेगिस्तान में विरल, असंगत परतें होती हैं जिनमें न्यूनतम वनस्पति और जानवर होते हैं, जो क्षैतिज स्तरीकरण को दर्शाती हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य

- पारिस्थितिकी तंत्र जटिल गतिशील प्रणालियाँ हैं जो कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं:

- ऊर्जा प्रवाह: खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से ऊर्जा का संचरण।

- पोषक तत्वों का चक्रण: जैव-रासायनिक चक्र जो पोषक तत्वों के आंदोलन को सुविधाजनक बनाता है।

- पारिस्थितिकी उत्तराधिकार: पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर विकास या परिवर्तन।

- होमियोस्टेसिस: फीडबैक नियंत्रण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने वाले तंत्र।

- पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरणों में प्राकृतिक वातावरण जैसे तालाब, झीलें, जंगल, घास के मैदान, और मानव निर्मित जैसे एक्वेरियम, बाग, या लॉन शामिल हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह

पारिस्थितिकी तंत्र गतिशीलता और खाद्य श्रृंखलाएँ

- खाद्य श्रृंखलाएँ और ऊर्जा प्रवाह ऐसे आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र गुण हैं जो गतिशीलता पैदा करते हैं।

- चार्ल्स एल्टन ने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, और पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणाएँ प्रस्तुत कीं।

- यह उत्पादकों से जीवों तक खाद्य ऊर्जा का संचरण है, जो बार-बार उपभोग के माध्यम से होता है।

- श्रृंखला में प्रत्येक कदम एक ट्रोफिक स्तर है। उदाहरण: घास → घासफूस → मेंढ़क → सांप → बाज/गिद्ध।

- ऊर्जा हानि के कारण सीमित कदम होते हैं, आमतौर पर 4 या 5 ट्रॉफिक स्तर होते हैं।

खाद्य श्रृंखला में ट्रॉफिक स्तर

ऑटोट्रोफ्स: अनैकारिक सामग्री को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उत्पादक, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से काम करते हैं।

- ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन (GPP): फोटोसिंथेसिस में संग्रहीत कुल ऊर्जा; नेट प्राइमरी प्रोडक्शन (NPP) वह उपलब्ध ऊर्जा है जो उपभोक्ताओं के लिए होती है।

- हर्बिवोर्स: प्राथमिक उपभोक्ता जो पौधों को सीधे खाते हैं।

- कार्निवोर्स: द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता।

- ऑम्निवोर्स: पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं।

- डिकम्पोजर्स: मृत जीवों से पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं।

खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार

- ग्रेसिंग खाद्य श्रृंखलाएँ: पौधों से हर्बिवोर्स और फिर कार्निवोर्स तक।

- डिट्रिटस खाद्य श्रृंखलाएँ: मृत जैविक सामग्री से डिट्रिटिवोर्स और फिर श्रृंखला में आगे।

- आपस में जुड़े ट्रॉफिक स्तर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे खाद्य जाल कहा जाता है।

- जानवर कई खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बन सकते हैं।

- यह पारिस्थितिकी प्रणालियों में ऊर्जा प्रवाह का अधिक यथार्थवादी मॉडल दर्शाता है।

ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी पिरामिड

- पारिस्थितिकी प्रणालियों में ऊर्जा का रेखीय प्रवाह होता है, जिसमें प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है।

- पारिस्थितिकी पिरामिड: पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक स्तरों का ग्राफ़िक प्रतिनिधित्व।

पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार

- संख्याओं का पिरामिड: प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कभी-कभी यह उलट सकता है।

- जैव द्रव्यमान का पिरामिड: प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर कुल खड़ी फसल जैव द्रव्यमान को दर्शाता है, कभी-कभी जल पारिस्थितिकी प्रणालियों में उलटता है।

- ऊर्जा का पिरामिड: प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर कुल ऊर्जा का चित्रण करता है, कभी उलटता नहीं है।

जैव रासायनिक चक्र

पोषक तत्व चक्रण (जैव रासायनिक चक्र)

- पोषक तत्व तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में आंदोलन को पोषक तत्व चक्रण या जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है, जिसमें गैसीय और अवसादी चक्र शामिल हैं।

- पारिस्थितिकी प्रणालियों में ऊर्जा प्रवाह रेखीय होता है, जबकि पोषक तत्व प्रवाह एक बंद प्रणाली के भीतर चक्रीय होता है।

पोषक तत्व चक्रों के प्रकार

गैसीय चक्र (जैसे, नाइट्रोजन, कार्बन) का भंडार वातावरण में होता है, जबकि अवसादी चक्र (जैसे, सल्फर, फास्फोरस) का भंडार पृथ्वी की परत में होता है।

कार्बन चक्र

- यह जैव-रासायनिक चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो जीवन की संरचना को प्रभावित करता है।

- मनुष्यों की गतिविधियों ने औद्योगिक क्रांति के बाद से इस चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

- कार्बन वातावरण, महासागरों, और भूमि में भंडारण पूलों के बीच प्रवाहित होता है।

- मनुष्यों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप CO2 की उच्च सांद्रता वातावरण को प्रभावित करती है।

कार्बन चक्र में प्रक्रियाएँ

- फोटोसिंथेसिस: हरे पौधे सूरज की रोशनी में CO2 का उपयोग करते हैं, इसे जैविक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

- श्वसन: सभी जीव श्वसन करते हैं, जिससे CO2 वातावरण में निकलता है।

- सड़न: मृत जैविक पदार्थों का विघटन होता है, जिससे सूक्ष्मजीवों द्वारा CO2 का उत्सर्जन होता है।

- दहन: जैविक पदार्थों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।

कार्बन चक्र पर मानव प्रभाव

- विशाल पैमाने पर वनों की कटाई और औद्योगिक, विद्युत संयंत्रों, और मोटर वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग CO2 उत्सर्जन को बढ़ाता है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

नाइट्रोजन चक्र

- नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए महत्वपूर्ण है और इसे विभिन्न जीवों द्वारा चक्रित किया जाता है।

- प्रक्रियाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, एसीमिलेशन, अमोनिफिकेशन, और डेनाइट्रिफिकेशन शामिल हैं।

जल चक्र (हाइड्रोलॉजिकल चक्र)

- जल, जो जीवन के लिए आवश्यक है, वाष्पीकरण, संघनन, और वर्षा के माध्यम से चक्रीय होता है।

- पृथ्वी के जल का केवल एक छोटा प्रतिशत ताजा और उपयोग के लिए उपलब्ध है, जो सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होता है।

फास्फोरस चक्र

फॉस्फोरस, जो जैविक संरचनाओं के लिए आवश्यक है, चट्टानों से प्राप्त होता है, पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पारित होता है। कार्बन के विपरीत, फॉस्फोरस का वायुमंडल के साथ महत्वपूर्ण गैसीय विनिमय नहीं होता है।

पर्यावरण में फॉस्फोरस

- चट्टानों के अपक्षय से फास्फेट निकलते हैं, जिन्हें पौधे अवशोषित करते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, जिसमें फास्फेट घोलने वाले बैक्टीरिया अपघटन में मदद करते हैं।

पारिस्थितिकी उत्तराधिकार

पारिस्थितिकी उत्तराधिकार और परिभाषाएँ

- हुल्ट ने \"पारिस्थितिकी उत्तराधिकार\" का शब्दावली दी, जो व्यवस्थित समुदाय परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ओडम ने इसे \"पारिस्थितिकी तंत्र विकास\" कहा।

- रग्नार हुल्ट ने 1881 में पारिस्थितिकी उत्तराधिकार पर पहला व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें कई अग्रणी समुदायों से स्थिर समुदायों में बदलाव को पहचाना गया।

जीवित समुदायों की गतिशील प्रकृति

- पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में एक क्षेत्र में समय के साथ पौधों और जानवरों के समुदायों का प्रतिस्थापन शामिल होता है, जो जैविक और अजैविक कारकों से प्रभावित होते हैं।

उत्तराधिकार के दौरान परिवर्तन

- उत्तराधिकार के दौरान पौधों और जानवरों के समुदायों में परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रजातियों का उपनिवेश और गिरावट होती है।

सेरे और सेराल चरण

- एक क्षेत्र में बदलते समुदायों की श्रृंखला को \"सेरे\" कहा जाता है, जबकि संक्रमणकालीन समुदायों को \"सेराल चरण\" कहा जाता है।

उत्तराधिकार के प्रकार

- प्राथमिक उत्तराधिकार निर्जन क्षेत्रों में होता है, जबकि द्वितीयक उत्तराधिकार मौजूदा वनस्पति में व्यवधान के बाद होता है।

प्राथमिक उत्तराधिकार

- अग्रणी प्रजातियाँ खाली भूमि पर उपनिवेश करती हैं, जिससे एक अग्रणी समुदाय बनता है। समुदायों का क्रमिक प्रतिस्थापन स्थिर चरम समुदाय की ओर ले जाता है।

चरम समुदाय

क्लाइमेक्स समुदाय परिपक्व, जटिल और स्थिर होता है, जो जलवायु और निवास स्थान के कारकों के साथ संतुलन में रहता है।

आर्द्रता के आधार पर उत्तराधिकार के प्रकार

- ज़ेरार्क सूखी भूमि पर जैसे कि नंगे चट्टान पर होता है, जबकि हाइड्रार्क जल निकायों जैसे तालाबों या झीलों में होता है।

द्वितीयक उत्तराधिकार

- यह मौजूदा वनस्पति के विघटन या निष्कासन से उत्पन्न होता है, अक्सर मिट्टी के पोषक तत्वों और सुप्त जीवों की उपलब्धता के कारण तेजी से होता है।

पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के कारण

- प्रारंभिक कारणों में जलवायु और जैविक कारकों के द्वारा निवास स्थान का विनाश शामिल है।

- जारी कारण जनसंख्या के स्थानांतरण से संबंधित हैं, जैसे प्रवासन, औद्योगिकीकरण, और प्रतिस्पर्धा।

- स्थिरीकरण के कारणों में भूमि की उर्वरता और जलवायु की स्थितियाँ शामिल हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र का समुचित संतुलन

- पारिस्थितिकी तंत्र आत्म-नियमन करते हैं और परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से स्थिरता बनाए रखते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता

- पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता समय के साथ जैविक पदार्थ के संचय को मापती है।

- प्रकारों में प्राथमिक उत्पादकता (सकल और शुद्ध), द्वितीयक उत्पादकता, और शुद्ध उत्पादकता शामिल हैं।

प्राथमिक उत्पादकता

- सकल प्राथमिक उत्पादकता कुल प्रकाश संश्लेषण को मापती है, जबकि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता संग्रहीत जैविक पदार्थ को पौधों की श्वसन के घटाने के बाद मापती है।

द्वितीयक उत्पादकता

- यह उपभोक्ता स्तरों जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, और विघटनकर्ताओं में ऊर्जा संचय को मापती है।

शुद्ध उत्पादकता

- यह उन जैविक पदार्थों को संदर्भित करती है जो हेटेरोट्रॉफ्स द्वारा उपभोग के बाद शेष रहती हैं, जो प्राथमिक उत्पादकों में जैव द्रव्यमान के बढ़ने को संकेत करती हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन

- पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक वातावरण और जीवित जीवों को एकीकृत करने वाली मौलिक इकाइयाँ हैं, जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रियाओं के अध्ययन की अनुमति देती हैं।

- स्वायत्त और हेटेरोट्रॉफिक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं।

आपस में जुड़े घटक

- जैविक और अजैविक तत्वों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, जो ऊर्जा, पानी, रासायनिक, और तलछट का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर चक्रीय तंत्र के माध्यम से करते हैं।

स्थायी जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र

- स्थायी जीवन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है न कि व्यक्तिगत जीवों या जनसंख्या की।

पर्यावरणीय सिद्धांत

- हॉलिमैन के चार पर्यावरणीय सिद्धांत सामग्री चक्रों, प्रणालियों और समस्याओं के आपसी संबंध, सीमित पृथ्वी संसाधनों, और प्रकृति के स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार पर जोर देते हैं।

प्रक्रमों में समानता

- भौतिक और जैविक प्रक्रियाएँ समानता के सिद्धांत का पालन करती हैं, जो समय अवधि में समान रूप से कार्य करती हैं लेकिन मानव-प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण विभिन्न दरों से।

प्राकृतिक आपदाएँ और जैविक समुदाय

- प्राकृतिक आपदाएँ जैविक समुदायों को प्रभावित करती हैं, अक्सर वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती हैं।

जीव-पर्यावरण अंतःक्रियाएँ

- सभी जीवित जीव और भौतिक वातावरण आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, विभिन्न स्तरों पर अंतःक्रियाएँ होती हैं - सकारात्मक, नकारात्मक, या तटस्थ।

सौर विकिरण और ऊर्जा प्रवाह

- सौर विकिरण, जिसे हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पकड़ा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह को संचालित करता है।

ट्रॉफिक स्तर और ऊर्जा का स्थानांतरण

- ऊर्जा निचले से उच्च ट्रॉफिक स्तरों की ओर बढ़ती है, लेकिन उच्च स्तर अक्सर कई स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

ट्रॉफिक स्तर संबंध

- सिद्धांत ट्रॉफिक स्तरों, ऊर्जा स्थानांतरण, दक्षता, और खाद्य श्रृंखला की लंबाई के बीच संबंध को उजागर करते हैं।

जैव-रासायनिक चक्र

- अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बंद जैव-रासायनिक चक्रों के माध्यम से बायोस्फीयर के घटकों के बीच चक्रीकरण करते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता

- पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सौर विकिरण की उपलब्धता और पौधों की इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की दक्षता पर निर्भर करती है।

पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता

- आत्म-नियामक तंत्र विविधता, जटिलता, और होमियोस्टेटिक तंत्र के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थिरता बनाए रखते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता

- जब पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल नहीं होते हैं, तब वे अस्थिर हो जाते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशील प्रकृति

- चार्ल्स डार्विन के विकासात्मक सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

विकास और उत्परिवर्तन

- प्रजातियों के विकास की अवधारणाएँ उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा चुनौती दी गईं, जो स्वैच्छिक परिवर्तन के माध्यम से विरासत में मिलने वाली भिन्नताओं का प्रस्ताव करती हैं।

सिरे और क्लाइमेक्स वनस्पति

- वनस्पति परिवर्तनों के संक्रमण काल स्थिर क्लाइमेक्स समुदाय में परिणत होते हैं।

उत्तराधिकारात्मक परिवर्तन

- पारिस्थितिकी उत्तराधिकार और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास उन परिवर्तनों में शामिल होता है जो जटिलता, संरचना, उत्पादकता, मिट्टी की परिपक्वता, और स्थिरता को बढ़ाते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव प्रभाव

- मानव गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके पारिस्थितिकी विविधता और जटिलता को कम करती हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संरक्षित करना

- तेजी से संसाधन समाप्ति का सामना कर रहे एक विश्व में विविधता को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी ज्ञान के उपयोग की आवश्यकता है।

- सतत जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र: सतत जीवन एक विशेषता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की होती है, न कि व्यक्तिगत जीवों या जनसंख्या की।

- पर्यावरणीय सिद्धांत: हॉलीमैन के चार पर्यावरणीय सिद्धांत सामग्री चक्रों, प्रणालियों और समस्याओं के आपसी संबंध, सीमित पृथ्वी संसाधनों, और प्रकृति द्वारा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के परिष्कार पर जोर देते हैं।

- प्रक्रियाओं में एकरूपता: भौतिक और जैविक प्रक्रियाएँ एकरूपता के सिद्धांत का पालन करती हैं, जो समय के विभिन्न अवधियों में समान रूप से संचालित होती हैं, लेकिन मानव-प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण विभिन्न गति से।

- प्राकृतिक खतरें और जैविक समुदाय: प्राकृतिक खतरें जैविक समुदायों को प्रभावित करती हैं, जो अक्सर वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं।

- जीव-पर्यावरण इंटरएक्शन: सभी जीवित जीव और भौतिक पर्यावरण आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, विभिन्न स्तरों पर इंटरएक्शन होते हैं - सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ।

सतत जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र: सतत जीवन एक विशेषता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की होती है, न कि व्यक्तिगत जीवों या जनसंख्या की।

पर्यावरणीय सिद्धांत: हॉलीमैन के चार पर्यावरणीय सिद्धांत सामग्री चक्रों, प्रणालियों और समस्याओं के आपसी संबंध, सीमित पृथ्वी संसाधनों, और प्रकृति द्वारा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के परिष्कार पर जोर देते हैं।

प्रक्रियाओं में एकरूपता: भौतिक और जैविक प्रक्रियाएँ एकरूपता के सिद्धांत का पालन करती हैं, जो समय के विभिन्न अवधियों में समान रूप से संचालित होती हैं, लेकिन मानव-प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण विभिन्न गति से।

प्राकृतिक खतरें और जैविक समुदाय: प्राकृतिक खतरें जैविक समुदायों को प्रभावित करती हैं, जो अक्सर वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं।

जीव-पर्यावरण इंटरएक्शन: सभी जीवित जीव और भौतिक पर्यावरण आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, विभिन्न स्तरों पर इंटरएक्शन होते हैं - सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ।

- सौर विकिरण और ऊर्जा प्रवाह: सौर विकिरण, जिसे हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से harness किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को थर्मोडायनामिक कानूनों के अनुसार संचालित करता है।

- ट्रॉफिक स्तर और ऊर्जा संचरण: ऊर्जा निम्न ट्रॉफिक स्तरों से उच्च ट्रॉफिक स्तरों की ओर बढ़ती है, लेकिन उच्च स्तर अक्सर कई स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

- ट्रॉफिक स्तर संबंध: सिद्धांत ट्रॉफिक स्तरों, ऊर्जा संचरण, दक्षता और खाद्य श्रृंखला की लंबाई के बीच संबंध को उजागर करते हैं।

- जैव-रासायनिक चक्र: अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बायोस्फीयर के घटकों के बीच बंद जैव-रासायनिक चक्रों के माध्यम से संचालित होते हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता: पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सौर विकिरण की उपलब्धता और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में पौधों की दक्षता पर निर्भर करती है।

- पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता: आत्म-नियामक तंत्र विविधता, जटिलता और होमियोस्टैटिक तंत्र के माध्यम से पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखते हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता: पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो जाते हैं जब वे पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलन में असमर्थ होते हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्रों की गतिशील प्रकृति: चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्रों की गतिशील प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

- विकास और उत्परिवर्तन: प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को उत्परिवर्तन सिद्धांत ने चुनौती दी, जिसमें स्वतः परिवर्तन के माध्यम से विरासत योग्य भिन्नताओं का प्रस्ताव किया गया।

- सिरे और चरम वनस्पति: वनस्पति परिवर्तनों के संक्रमणीय चरण उत्तराधिकार के माध्यम से एक स्थिर चरम समुदाय में परिणत होते हैं।

- उत्तराधिकारात्मक परिवर्तन: पारिस्थितिकी उत्तराधिकार और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास ऐसे परिवर्तनों में शामिल होता है जो जटिलता, संरचना, उत्पादकता, मिट्टी की परिपक्वता और स्थिरता में वृद्धि की ओर ले जाते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता: आत्म-नियामक तंत्र विविधता, जटिलता और होमियोस्टैटिक तंत्र के माध्यम से पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता: पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो जाते हैं जब वे पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलन में असमर्थ होते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्रों की गतिशील प्रकृति: चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्रों की गतिशील प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

विकास और उत्परिवर्तन: प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को उत्परिवर्तन सिद्धांत ने चुनौती दी, जिसमें स्वतः परिवर्तन के माध्यम से विरासत योग्य भिन्नताओं का प्रस्ताव किया गया।

सिरे और चरम वनस्पति: वनस्पति परिवर्तनों के संक्रमणीय चरण उत्तराधिकार के माध्यम से एक स्थिर चरम समुदाय में परिणत होते हैं।

उत्तराधिकारात्मक परिवर्तन: पारिस्थितिकी उत्तराधिकार और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास ऐसे परिवर्तनों में शामिल होता है जो जटिलता, संरचना, उत्पादकता, मिट्टी की परिपक्वता और स्थिरता में वृद्धि की ओर ले जाते हैं।

- मनुष्यों का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: मानव गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके पारिस्थितिकीय विविधता और जटिलता को कम करती हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संरक्षित करना: तेजी से संसाधन समाप्ति का सामना कर रहे विश्व में विविधता को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।

मनुष्यों का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: मानव गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके पारिस्थितिकीय विविधता और जटिलता को कम करती हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संरक्षित करना: तेजी से संसाधन समाप्ति का सामना कर रहे विश्व में विविधता को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|