पृथ्वी का वायुमंडल: संरचना और संघटन | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

वातावरण क्या है?

धरती के चारों ओर गैसों की परत को वातावरण कहा जाता है। यह बाहरी अंतरिक्ष और जैवमंडल के बीच एक सुरक्षात्मक सीमा बनाता है।

- यह बिना गंध, रंगहीन, स्वादहीन और आकारहीन गैसों का मिश्रण है, जो इतनी अच्छी तरह से मिश्रित और मिश्रित हैं कि यह एकल गैस के रूप में कार्य करता है।

- वर्तमान वातावरण की गैसें पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरण का प्रत्यक्ष अवशेष नहीं हैं।

- ये ज्वालामुखीय विस्फोटों, गर्म झरनों, ठोस पदार्थों के रासायनिक विघटन, और जैवमंडल से पुनर्वितरण के माध्यम से प्रगति का उत्पाद हैं।

वातावरण का महत्व

- वातावरण जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जीवन इस वातावरण के कारण ही संभव है; अन्यथा, पृथ्वी चंद्रमा की तरह बंजर हो जाती।

- वातावरण में मनुष्य और जानवरों के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जीवित गैसें होती हैं (जो अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं)।

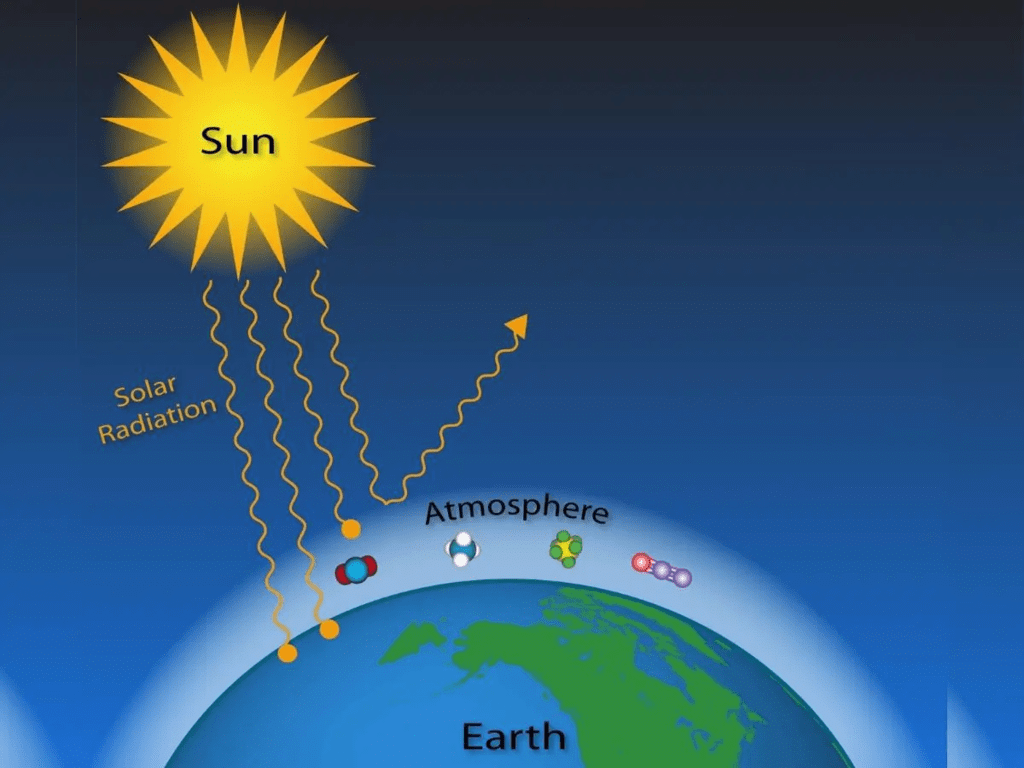

- यह पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से बचाता है।

- यह एक ग्रीनहाउस के रूप में कार्य करता है, जिसमें यह अल्प-तरंग विकिरण (सूर्य से) को अनुमति देता है और दीर्घ-तरंग पृथ्वी के विकिरण (पृथ्वी की सतह से) को फँसाता है।

- सभी जीवन रूपों को अपने जैव भौतिक प्रक्रियाओं को करने के लिए एक विशेष तापमान सीमा और सौर विकिरण आवृत्तियों की विशिष्ट सीमा की आवश्यकता होती है।

- वातावरण कुछ आवृत्तियों को अवशोषित करता है और कुछ अन्य आवृत्तियों को सौर विकिरण के माध्यम से जाने देता है। दूसरे शब्दों में, वातावरण सौर विकिरण के प्रवेश को नियंत्रित करता है।

- वातावरण पृथ्वी की सतह पर तापमान को निश्चित सीमाओं के भीतर बनाए रखता है। वातावरण के अभाव में, पृथ्वी की सतह पर दिन और रात के बीच तापमान के अत्यधिक अंतर होंगे।

- वातावरण उन अतिरिक्त-स्थलीय वस्तुओं का भी ध्यान रखता है जैसे उल्काएँ, जो वातावरण (विशेष रूप से मेसोस्फीयर) से गुजरते समय घर्षण के कारण जल जाती हैं।

वातावरण की संरचना

वातावरण में शामिल हैं -

- गैसें

- वाष्प

- कण

वातावरण कई गैसों का मिश्रण है। इसमें ठोस और तरल कणों की विशाल संख्या भी शामिल होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से एरोसोल कहा जाता है।

1. गैसें

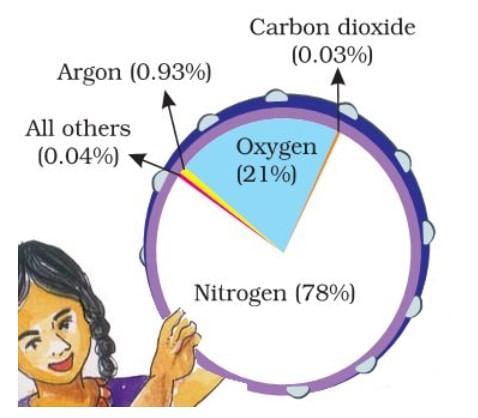

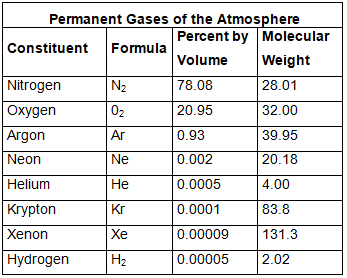

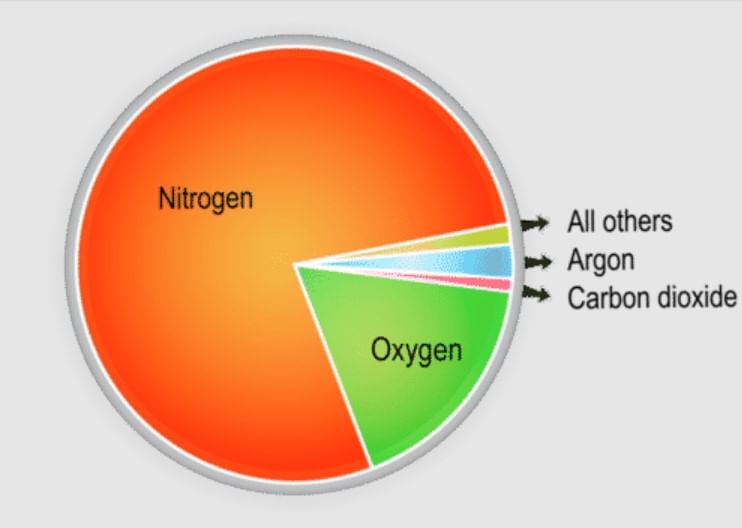

- नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 99% शुद्ध, सूखे वायु का निर्माण करते हैं। शेष गैसें मुख्यतः निष्क्रिय होती हैं और वातावरण का लगभग 1% बनाती हैं।

- हालांकि यह वातावरण के कुल आयतन का केवल 21% है, लेकिन ऑक्सीजन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित प्राणी ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। इसके अलावा, ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर आवश्यक यौगिक बनाती है, जैसे कि ऑक्साइड। इसके बिना, जलन संभव नहीं है।

- नाइट्रोजन कुल वायुमंडलीय आयतन का 78% है। यह एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है और सभी कार्बनिक यौगिकों का एक आवश्यक घटक है। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को पतला करके जलन को नियंत्रित करना है। यह विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकृत करने में भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है।

- कार्बन डाइऑक्साइड केवल लगभग 0.038% सूखी हवा का हिस्सा है और यह जलन का एक उत्पाद है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग खाद्य निर्माण और अन्य जैवभौतिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए करते हैं।

- कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी का एक कुशल अवशोषक है और इसे जलवायु के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह गर्मी ऊर्जा बजट में एक महत्वपूर्ण कारक है।

- जीवाश्म ईंधनों – तेल, कोयला, और प्राकृतिक गैस – के बढ़ते जलने के साथ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है अधिक गर्मी का अवशोषण। यह वातावरण के निचले स्तरों पर तापमान को काफी बढ़ा सकता है, जिससे नाटकीय जलवायु परिवर्तन हो सकता है।

- तीसरी महत्वपूर्ण गैस आर्गन है, जो केवल लगभग 0.93% है।

- ओज़ोन (O₃) वातावरण में एक और महत्वपूर्ण गैस है, जो ऑक्सीजन के अणु का एक प्रकार है जिसमें दो के बजाय तीन परमाणु होते हैं। यह वातावरण के कुल आयतन का 0.00006% से कम बनाता है और असमान रूप से वितरित होता है। यह 20 किमी और 25 किमी की ऊँचाई के बीच सबसे महत्वपूर्ण ओज़ोन सांद्रता पाई जाती है। इसे उच्च ऊँचाइयों पर बनाया जाता है और नीचे की ओर भेजा जाता है।

- ओज़ोन सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवरुद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- वातावरण में लगभग नगण्य मात्रा में पाए जाने वाले अन्य गैसें हैं: नीऑन, हीलियम, हाइड्रोजन, ज़ेनन, क्रिप्टन, मीथेन, आदि।

2. जल वाष्प

- वायुमंडल में वाष्प सामग्री 0 से 5% तक होती है।

- वायुमंडलीय वाष्प का स्रोत जल निकायों (जैसे समुद्र, महासागर, झीलें, तालाब, नदियाँ) से नमी और पानी के वाष्पीकरण के माध्यम से होता है।

- वाष्प का स्तर तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए यह वायुमंडल में ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी के साथ कम होता है।

- आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह वायु में वाष्प की मात्रा 50° और 70° अक्षांश पर क्रमशः 2.6%, 0.9%, और 0.2% (प्रतिशत में) होती है।

- वाष्प की मात्रा ऊँचाई पर घटती है।

- कुल वायुमंडलीय वाष्प का 90% से अधिक 5 किमी की ऊँचाई तक पाया जाता है।

- वायुमंडल में नमी कई प्रकार के संघनन और वर्षा के रूपों का निर्माण करती है, जैसे कि बादल, धुंध, ओस, वर्षा, पाला, ओलावृष्टि, बर्फ, हिमपात आदि।

- वाष्प Incoming shortwave solar radiation के लिए लगभग पारदर्शी होती है, जिससे विद्युतचुंबकीय विकिरण की तरंगें पृथ्वी की सतह तक बिना बहुत बाधा के पहुँचती हैं।

- फिर भी, वाष्प outgoing shortwave terrestrial radiation के लिए कम पारदर्शी होती है। इसलिए यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के निचले हिस्से को गर्म करने में मदद करती है क्योंकि यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है।

3. कणीय पदार्थ

- वायुमंडल में मौजूद ठोस कणों में रेत के कण (जो मौसम से प्रभावित चट्टानों और ज्वालामुखीय राख से उत्पन्न होते हैं), परागकण, छोटे जीव, कालिख, महासागरीय नमक शामिल हैं; वायुमंडल के ऊपरी परतों में वे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं जो वायुमंडल में जलने वाले उल्काओं के होते हैं।

- ये कण सूर्य की विकिरण को अवशोषित करने, परावर्तित करने और बिखेरने में मदद करते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल और नारंगी रंग प्रदान करते हैं।

- धूल के कणों द्वारा सूर्य की विकिरण का चयनात्मक बिखराव होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है।

- नमक के कण हाइड्रोस्कोपिक नाभिक बन जाते हैं और इस प्रकार पानी की बूँदों, बादलों और विभिन्न प्रकार के संघनन और वर्षा के रूपों का निर्माण करते हैं।

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल को इसके संघटन, घनत्व, दबाव और तापमान में भिन्नताओं के अनुसार विभिन्न परतों में विभाजित किया जा सकता है।

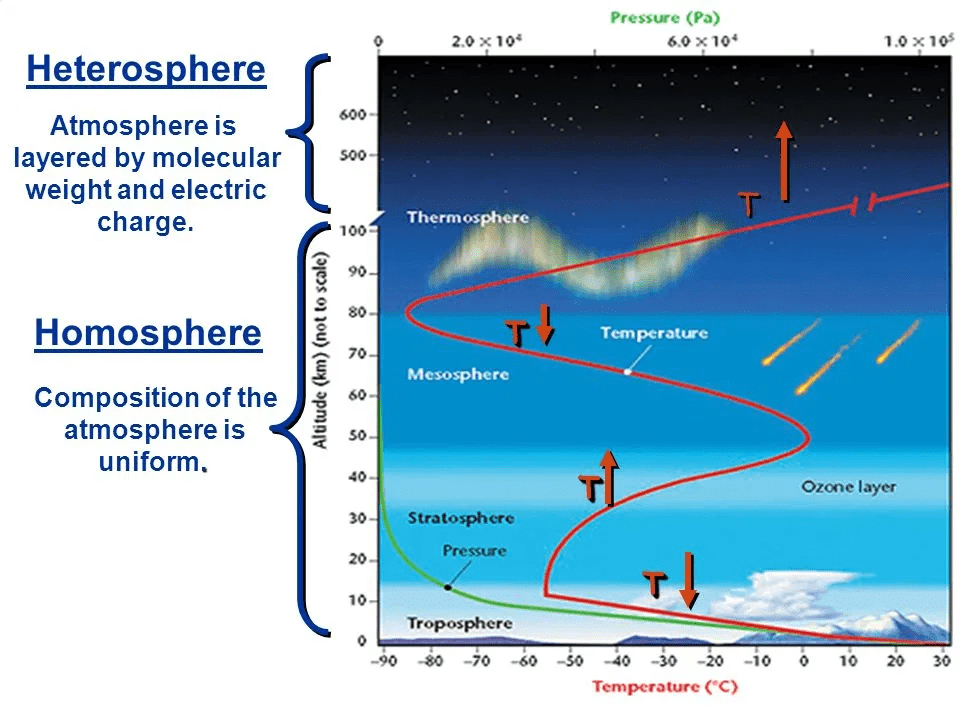

संघटन के आधार पर:

इसके संघटन के अनुसार, इसे व्यापक रूप से दो परतों में विभाजित किया गया है-

- हॉमोस्फीयर

- हेटेरोस्फीयर

1. हॉमोस्फीयर

- हॉमोस्फीयर में तीन क्षेत्र होते हैं: ट्रॉपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और मेसोस्फीयर।

- हालांकि इन तीनों क्षेत्रों में वायु का संघटन समान है, लेकिन ऊँचाई बढ़ने के साथ वायु की सांद्रता में महत्वपूर्ण कमी आती है।

- ट्रॉपोस्फीयर: ट्रॉपोस्फीयर पृथ्वी की मौसम परत है। इसमें लगभग सभी मौसम की स्थितियाँ शामिल होती हैं। जैसे-जैसे आप ऊँचाई पर जाते हैं, तापमान कम होता है। यह हॉमोस्फीयर की सबसे नीचे की परत है।

- स्ट्रेटोस्फीयर: स्ट्रेटोस्फीयर हॉमोस्फीयर का मध्य क्षेत्र है।

- मेसोस्फीयर: मेसोस्फीयर हॉमोस्फीयर की शीर्ष परत है।

- यह पृथ्वी की सतह से लेकर 80 किमी की ऊँचाई तक फैली हुई है। हालाँकि वायुमंडल की घनत्व ऊँचाई बढ़ने के साथ तेजी से कम होती है, गैसों का संघटन हॉमोस्फीयर में समान रहता है।

- हॉमोस्फीयर के अपवाद हैं: लगभग 19-50 किमी की ऊँचाई पर ओज़ोन (O3) की सांद्रता और निचले वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कणों में भिन्नता। यह समान संघटन लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले प्राप्त हुआ था।

2. हेटेरोस्फीयर

2. हेटेरोस्फीयर

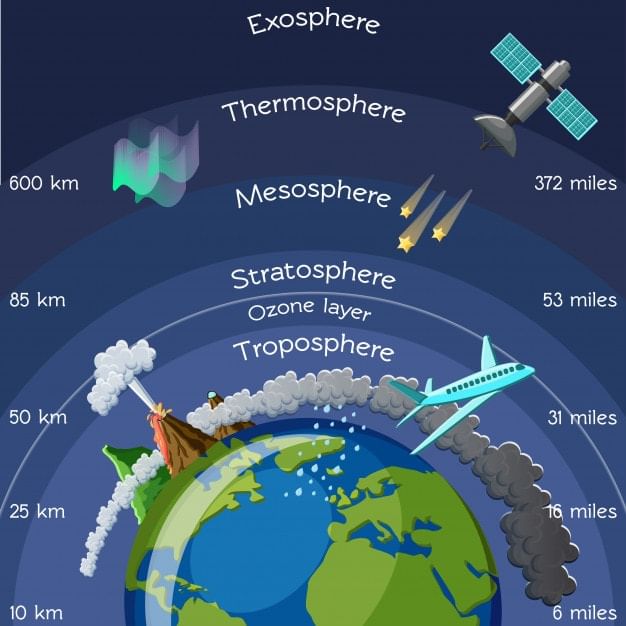

- हेटेरोस्फीयर में दो क्षेत्र होते हैं: थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये दोनों क्षेत्र बाह्य अंतरिक्ष माने जाते हैं।

- इस परत में गैसें समान रूप से मिश्रित नहीं होती हैं।

- आयनोस्फीयर मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के साथ ओवरलैप करता है।

- थर्मोस्फीयर: यह हेटेरोस्फीयर का निचला क्षेत्र है।

- एक्सोस्फीयर: यह हेटेरोस्फीयर का ऊपरी क्षेत्र है।

- यह परत 80 किमी से शुरू होती है और 10,000 किमी तक फैली होती है।

- हालांकि, सभी वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, वायुमंडल की ऊपरी सीमा 480 किमी के रूप में ली जाती है क्योंकि इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नगण्य हो जाता है।

- इसके ऊपर का वायुमंडल एक्सोस्फीयर कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम आदि जैसे हल्की गैसों के व्यक्तिगत अणु होते हैं।

तापमान में परिवर्तन के आधार पर:

तापमान परिवर्तन के आधार पर, वायुमंडल को पांच परतों में विभाजित किया गया है:

1. ट्रोपोस्फीयर

1. ट्रोपोस्फीयर

- यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है।

- यह भूमध्य रेखा पर 18 किमी, मध्यम अक्षांश पर 13 किमी और ध्रुवों पर लगभग 8 किमी तक फैली होती है।

- यह वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 90% भाग समाहित करती है।

- इस परत में सभी मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं।

- इसमें सभी जलवाष्प, धूल के कण, बादल आदि होते हैं।

- ट्रोपोस्फीयर में, ऊँचाई बढ़ने पर तापमान घटता है।

- ऊँचाई के साथ तापमान में कमी की औसत दर को सामान्य कमी दर कहा जाता है, और यह 6.4 डिग्री सेल्सियस/किमी के बराबर होती है।

- तापमान में कमी की दर हर जगह समान नहीं होती।

- स्थानीय कमी की दर को स्थानीय कमी दर कहा जाता है।

- इस परत में प्राप्त न्यूनतम तापमान -57 डिग्री सेल्सियस है।

- ट्रॉपोपॉज: यह ट्रोपोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत है। यह ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। इस परत को स्थायी तापमान द्वारा चिह्नित किया गया है।

2. स्ट्रेटोस्फीयर

- यह ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्थित है और 50 किमी तक पूरी दुनिया में समान रूप से फैला हुआ है। इस परत में, ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है।

- तापमान -57 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता है।

- इस परत की विशेषता ओज़ोनोस्फीयर की उपस्थिति है। ओज़ोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन अणु है, जिसमें तीन परमाणु होते हैं।

- ओज़ोन उच्च-आवृत्ति वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जिसके कारण इस परत का तापमान बढ़ता है।

- अवशोषित ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपयोग की जाती है, जिससे ओज़ोन गैस का निर्माण होता है।

- पराबैंगनी किरणें जीवित जीवों, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं।

- इन विकिरणों को अवशोषित करके ओज़ोन परत हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है।

3. मेसोस्पीयर

3. मेसोस्पीयर

- मेसोस्पीयर 50 से 80 किमी तक फैला हुआ है।

- इस परत में तापमान कम होता है और इसका न्यूनतम स्तर औसतन -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, हालाँकि यह तापमान भिन्न हो सकता है।

- यह समरूप परत मेसोस्पीयर तक फैली हुई है।

- मेसोस्पीयर की ऊपरी सीमा पर एक अन्य परत में आयनों की परत फैली हुई है।

- यह आयनों या चार्ज कणों की परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है और दूरसंचार में सहायक होती है।

4. थर्मोस्फीयर

- यह क्षेत्र 80 किमी से 480 किमी तक फैला हुआ है।

- इसमें एक कार्यात्मक आयनोस्फीयर होता है।

- इस परत में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि गैस अणु सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण को अवशोषित करते हैं।

- तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, लेकिन थर्मोस्फीयर इतनी 'गर्म' नहीं है जितनी हम अपेक्षा करते हैं, इसके बावजूद इतनी ऊँची तापमान के।

- चूंकि इस परत में वायु घनत्व बहुत कम है, ऊर्जा आसानी से स्थानांतरित नहीं होती; इसलिए गर्मी का अनुभव नहीं होता है।

5. आयनोस्फीयर

यह क्षेत्र चार्ज किए गए कणों को समाहित करता है, जिन्हें आयन कहा जाता है। यह ऊपरी मेसोफियर से लेकर थर्मोफियर तक फैला हुआ है। चार्ज किए गए कणों को कॉस्मिक किरणों, गामा किरणों, X-रे और छोटे अल्ट्रावायलेट किरणों के तरंग दैर्ध्य द्वारा आयनित किया जाता है। इसी परत में आने वाले अंतरिक्ष यान और उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म होने लगते हैं। इस परत के ऊपर, यानी 480 किमी से ऊपर, परमाणु ऑक्सीजन प्रचलित है और उसके ऊपर सबसे पहले हीलियम अधिक सामान्य है, उसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु प्रबल होते हैं।

आयनमंडल एक गहरी परत है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्जेड अणु और परमाणु (जिन्हें आयन कहा जाता है) होते हैं, जो मध्य और ऊपरी मेसोफियर तथा निचले थर्मोफियर के बीच लगभग 60 से 400 किलोमीटर (40 से 250 मील) के बीच स्थित है। आयनमंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लंबी दूरी की संचार में मदद करता है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके। यह अपनी ऑरोरल प्रदर्शनों के लिए भी जाना जाता है, जैसे “उत्तर की रोशनी” जो तब विकसित होती है जब सूरज से चार्ज किए गए परमाणु कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों के निकट फंस जाते हैं। ये कण आयनमंडल में नाइट्रोजन के अणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं को “उत्तेजित” करते हैं, जिससे वे रोशनी उत्सर्जित करते हैं, जो नी온 लाइट बल्ब के समान होती है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|