प्रमुख दार्शनिक विचारक और विद्यालय: शक्तिवाद (शक्तिवाद) | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

शक्तिवाद की जड़ें: समय के साथ एक यात्रा

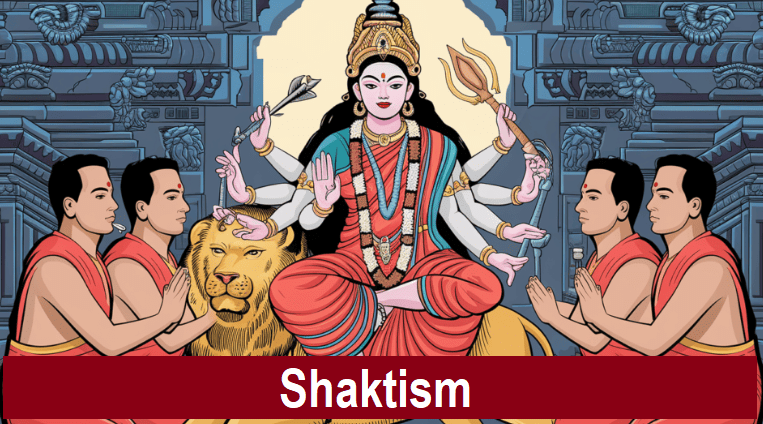

शक्तिवाद, एक हिंदू परंपरा जो शक्ती या देवी की पूजा पर केंद्रित है, का एक समृद्ध और जटिल इतिहास है जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। यहाँ इसकी जड़ों का एक विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत है:

प्राचीन प्रारंभ:

- देवी की सबसे पुरानी ज्ञात चित्रण 20,000 वर्ष पूर्व भारतीय पेलियोलिथिक बस्तियों में मिलती है। ये प्राचीन संस्कृतियाँ संभवतः देवी की विभिन्न रूपों में पूजा करती थीं, जो बाद में उसकी महत्वपूर्णता की नींव रखती हैं।

- सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, देवी के culto को परिष्कृत किया गया और यह अधिक संरचित हुआ। इस अवधि में उसकी पूजा से जुड़े विशिष्ट प्रतीकों और प्रथाओं का उदय हुआ, जो आध्यात्मिक परिदृश्य में उसकी बढ़ती महत्वपूर्णता को दर्शाता है।

वेदिक काल:

- वेदिक काल में, देवी का एक आंशिक ग्रहण हुआ। जबकि उसकी पूजा अभी भी की जाती थी, पूजा का ध्यान पुरुष देवताओं जैसे इंद्र और अग्नि की ओर बढ़ गया। हालाँकि, इस समय में उसकी भविष्य की प्रसिद्धि के बीज बोए गए।

पुनरुत्थान और विस्तार:

- देवी ने संस्कृत परंपरा में पुनरुत्थान किया और अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस अवधि में देवी के प्रति रुचि का पुनरुद्धार हुआ, जिसमें ग्रंथों और प्रथाओं ने उसकी शक्ति और महत्व को उजागर किया।

- जैसा कि हम आज जानते हैं, शक्तिवाद का स्वरूप वेदिक काल के दौरान आकार लेना शुरू हुआ। इस अवधि का मौलिक साहित्य देवी की पूजा की नींव रखता है।

- यह परंपरा हिंदू महाकाव्यों की निर्माणकाल में और विकसित हुई, जहाँ देवी के बारे में कहानियाँ और उपदेश अधिक प्रमुख हो गए।

गुप्त काल और उसके बाद:

- शक्तिवाद गुप्त काल (300-700 ईस्वी) के दौरान अपने चरम पर पहुँचा। यह अवधि कला, साहित्य, और दर्शन का एक समृद्ध समय थी जिसने देवी का सम्मान किया।

- उसके लिए समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया, और उसकी कहानियाँ विभिन्न रूपों में सुनाई और पुनः सुनाई गईं।

- गुप्त काल के बाद, शक्तिवाद ने विस्तार और विकास जारी रखा। नए ग्रंथ, प्रथाएँ, और क्षेत्रीय विविधताएँ उभरीं, जो परंपरा की गतिशीलता को दर्शाती हैं।

संक्षेप में, शक्तिवाद की जड़ें देवी के प्रति प्राचीन श्रद्धा से शुरू होकर विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों के माध्यम से एक मार्ग का अनुसरण करती हैं, जो आज हमें एक जीवंत और विविध परंपरा के रूप में देखने को मिलती हैं। इस यात्रा के दौरान, दिव्य स्त्री की पूजा का मूल विचार हिंदू आध्यात्मिकता का एक केंद्रीय और शक्तिशाली पहलू बना रहा है।

वेदों में शक्तिवाद

- वेदिक काल में, महिला दिव्यता अभी भी विश्वास और पूजा में मौजूद थी, लेकिन सामान्यतः यह एक अधिक अधीनस्थ भूमिका में थी, जिसमें देवियाँ मुख्यतः महान देवताओं की पत्नी के रूप में कार्यरत थीं।

- वेदों में सबसे महत्वपूर्ण महिला देवी उषा हैं, जिनके लिए विशेष रूप से कई हिम्न समर्पित हैं।

- ऋग्वेद में तीन दिव्य माताओं—आदिति, पृथ्वी, और सरस्वती—का उल्लेख है, जिनसे वेदिक देवताओं का जन्म हुआ।

- पृथ्वी बाद में भूदेवी में परिवर्तित हो गई, जो कि बाद के हिंदू धर्म में पृथ्वी की देवी हैं।

- ऋग्वेद का देवी सूक्त भी हिंदू धर्म की दो सबसे प्रिय देवियों को प्रस्तुत करता है: वाच, जो वर्तमान समय की सरस्वती के साथ जुड़ी हैं, और श्री, जो अब लक्ष्मी के नाम से अधिक जानी जाती हैं।

वेदिक साहित्य में शक्तिवाद

उपनिषदों में शक्तिवाद:

- केन उपनिषद एक कहानी बताता है जिसमें देवी सर्वोच्च ब्रह्म का शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। यह कहानी वेदिक देवताओं अग्नि, वायु, और इंद्र के अपने पराजित होने के बारे में गर्व करने से शुरू होती है, जब यह एक रहस्यमय यक्ष के सामने अपनी दिव्यता खो देते हैं। जब इंद्र उस यक्ष से प्रश्न पूछने की कोशिश करता है, तो यक्ष गायब हो जाता है, और देवी एक सुंदर सज्जित यक्षिणी के रूप में प्रकट होती हैं।

महाकाव्यों में शक्तिवाद:

- हालाँकि रामायण में एक शुद्ध शक्ति देवी का उल्लेख नहीं है, महाभारत में शक्ति पूजा की जीवंतता की पुष्टि करने वाले कई संदर्भ हैं। महाभारत में एक देवी का जिक्र है जो विंद्यों में निवास करती है, जिसका पूजन शिकार करने वाले लोग करते हैं, और कैसे देवी पूजा करने वाले जनजातीय लोग जाति व्यवस्था में समाहित होते हैं। महाकाव्य के दुर्गा स्तोत्रों में, देवी को एक शक्तिशाली महिला सिद्धांत के रूप में बताया गया है, जिसमें विभिन्न स्थानीय देवी शामिल हैं। तमिल महाकाव्य सिलप्पतिकारम (लगभग 100 CE) दक्षिण भारत में महिला सिद्धांत की पूजा को दर्शाता है, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती, और पार्वती जैसी देवियां एक ही शक्ति के विभिन्न रूपों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

पुराणों में शक्तिवाद:

- शक्तिवादी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पुराणों में मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, देवी-भागवत पुराण, देवी पुराण, और कालिका पुराण शामिल हैं।

देवी-माहात्म्य:

- देवी-माहात्म्य, जो शक्तिवाद में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, को लगभग 7वीं शताब्दी में मार्कंडेय पुराण में समाहित किया गया। यह ग्रंथ विभिन्न महिला दिव्यताओं से संबंधित कई पौराणिक, पूजा और धार्मिक तत्वों को एक साथ लाता है। इसमें देवी (देवी) की स्तुति करने वाले श्लोक शामिल हैं और उसके कारनामों का वर्णन किया गया है, जैसे कि उसका महिषासुर पर विजय। देवी-माहात्म्य की कहानियों के साथ ऐसे श्लोक होते हैं जिनमें देवता उसे विभिन्न तरीकों से प्रशंसा करते हैं।

नारायणी-स्तुति:

- नारायणि-स्तुति में देवी की वैष्णवी-शक्ति का वर्णन किया गया है, जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करती है। इसमें उसके नौ मातृका रूपों और अन्य अवतारों का उल्लेख है जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, नारायणि, कात्यायनी, दुर्गा, भद्रकाली, और अम्बिका। यह ग्रंथ उसकी वादा करता है कि वह समय-समय पर संसार में प्रकट होगी ताकि दानवों और बुराइयों का नाश कर सके।

ललिता सहस्रनाम:

- ललिता सहस्रनाम में हिंदू मातृ देवी ललिता के हजार नाम शामिल हैं। यह पवित्र ग्रंथ ललिता देवी के उपासकों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है, और यह दुर्गा, पार्वती, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती, और अन्य देवियों की उपासना में भी लागू होता है। ब्रह्मंड पुराण का एक हिस्सा, ललिता सहस्रनाम कई स्तरों पर काम करता है, देवी के शारीरिक गुणों और कारनामों का संदर्भ देते हुए, जबकि यह कंडलिनी योग और श्रीविद्या शक्ति के जैसे दार्शनिक और गूढ़ प्रथाओं के लिए एक मार्गदर्शक भी है।

कालिका पुराण:

- कालिका पुराण, एक प्रारंभिक मध्यकालीन शक्ति ग्रंथ, देवी पूजा के विविध रूपों को दर्शाता है। असम या निकटवर्ती बंगाल में रचित, यह देवी को दोनों सौम्य और भयानक रूपों में चित्रित करता है। उसकी शांत (शांत) अवस्था में, वह एक अत्यधिक कामुक चरित्र प्रदर्शित करती है, जबकि उसकी रौद्र (क्रोधित) अवतार में, उसे श्मशान भूमि में सबसे अच्छा पूजा जाता है। कालिका पुराण दो पूजा विधियों का वर्णन करता है: दक्षिण-भाव (सही विधि), जिसमें नियमित अनुष्ठान और संस्कार शामिल होते हैं, जैसे कि पशु और मानव बलिदान, और वाम-भाव (बाईं विधि), जिसमें शराब, मांस, और यौन अनुष्ठान शामिल होते हैं। दोनों विधियों पर तांत्रिक प्रभाव है, जो वाम-भाव में अधिक मजबूत है। पुराण में दुर्गा पूजा के लोकप्रिय त्योहार के आयोजन का भी विवरण दिया गया है।

पीठास:

- पुराणों में देवी के विभिन्न रूपों से जुड़े विभिन्न पवित्र स्थानों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें पीठ कहा जाता है। देवी भागवत इन स्थानों का उल्लेख करता है, जबकि कालिका पुराण में सती के शरीर के कटे हुए टुकड़ों से जुड़ी सात पीठों का उल्लेख है, जैसे कि कामरूप, जालंधर, पूर्णागिरी, और देविकुटा। समय के साथ पीठों की संख्या बढ़ी, जो देवी से जुड़े पवित्र भूगोल के विस्तार को दर्शाता है। शाक्त पीठों की तीर्थ यात्रा प्रारंभिक मध्यकालीन काल में अच्छी तरह से स्थापित थी।

आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल अवशेष

उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अवशेष दुर्गा की व्यापक पूजा को दर्शाते हैं, साथ ही मात्रिकाओं (जो आमतौर पर सात या आठ की संख्या में होती हैं) और योगिनियों के संबंधित संप्रदायों को भी।

योगिनियां:

- प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 64 योगिनियां, जो दुर्गा की सहायक या उसके राक्षस शुम्भ और निशुम्भ के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसके रूप मानी जाती हैं। प्रमुख योगिनियों को अक्सर मात्रिकाओं के साथ पहचाना जाता था। सप्त-मात्रिकाओं और योगिनियों की पूजा विशेष रूप से पूर्वी भारत में लोकप्रिय थी। ओडिशा में, जाजपुर के आसपास कई मात्रिका की आकृतियां खोजी गई हैं। योगिनियों को समर्पित छत रहित मंदिर राणिपुर झरियल और हीरापुर में पाए जा सकते हैं।

बहु-भुजाओं वाली दुर्गा:

- इस अवधि की बहु-भुजाओं वाली दुर्गा की छवियां प्रचुर मात्रा में हैं, विशेष रूप से पूर्वी भारत में। ऐसी छवियां तमिल नाडु क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, जहां एक विशिष्ट विशेषता देवी का हिरण के साथ संबंध है।

निशुम्भमर्दिनी:

- निशुम्भ के राक्षस का संहार करने वाली देवी के रूप में निशुम्भमर्दिनी का चित्रण चोल काल के कई मंदिरों में reliefs के बीच मौजूद है।

स्थानीय देवियां:

- प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के लेखांक विभिन्न स्थानीय देवियों का संदर्भ देते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा से प्राप्त लेखांक विराजा और स्तंभेश्वरी जैसी देवियों का उल्लेख करते हैं, जबकि असम से कामाख्या का उल्लेख है। पुराणिक परंपरा ने इन विविध देवी संप्रदायों को एकत्रित किया, यह सुझाव देते हुए कि स्थानीय देवियां एक अद्वितीय, सर्वोच्च देवी के विभिन्न रूप हैं। बंगाल में, ब्राह्मणवाद और स्वतंत्र देवी की पूजा की मजबूत परंपरा के बीच की बातचीत ने एक सांस्कृतिक संश्लेषण को जन्म दिया। मत्स्य पुराण 108 नामों के साथ महान देवी का उल्लेख करता है, जबकि कुर्म पुराण उन्हें 1,000 नामों से पुकारता है।

महिषासुर का संहार करने वाली देवी:

- दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की मौलिक चित्रकला, जो वास्तव में देवी का सबसे आम रूप है, का establishment प्रारंभिक शताब्दियों में हुआ। दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की कुछ सबसे उल्लेखनीय मूर्तिकला चित्रण प्रारंभिक मध्यकालीन काल में कलाकारों द्वारा बनाई गई थीं। दुर्गा महिषासुरमर्दिनी का एक सबसे प्रभावशाली चित्रण विरुपाक्ष मंदिर में एक niche में पाया जा सकता है, जो ऐहोल में स्थित है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|