प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

सरकारी प्रशासन का द्वैध प्रणाली (1765-1772)

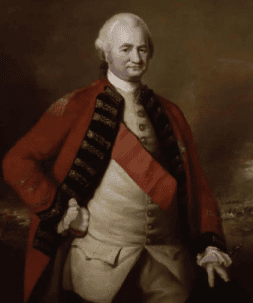

- अल्लाहाबाद की संधि (1765) के बाद, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में प्रशासन का द्वैध प्रणाली प्रस्तुत किया।

- 12 अगस्त, 1765 को, क्लाइव ने मुग़ल सम्राट शाह आलम II से एक फर्मान प्राप्त किया, जिसमें अंग्रेज़ कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया।

- इसके बदले में, कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक सब्सिडी देने पर सहमति व्यक्त की।

- बंगाल के नवाब एक साधारण पेंशनर बन गए, जिन्हें नवाजत के समर्थन के लिए कंपनी से 53 लाख रुपये की वार्षिक राशि प्राप्त होती थी।

- क्लाइव ने सिद्धांत में एक डबल गवर्नमेंट स्थापित किया, जिसमें कंपनी दीवान और नवाब नज़ाम था।

- द्वैध प्रणाली के दौरान, नवाब-उद-दौला और सैफ-उद-दौला बंगाल के नवाब थे।

- बंगाल का प्रशासन नज़ामत और दीवानी में विभाजित था:

- 1. दीवानी:

- (i) राजस्व और नागरिक न्याय से संबंधित।

- (ii) ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया।

- (iii) ब्रिटिशों ने मुग़ल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी या राजस्व दीवानी (Fiscal) के कार्यों का अधिकार प्राप्त किया।

- 2. नज़ामत:

- (i) पुलिस और आपराधिक न्याय के लिए जिम्मेदार।

- (ii) बंगाल के नवाब को सौंपा गया।

- हालांकि प्रशासन सिद्धांत में कंपनी और नवाब के बीच विभाजित था, वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी।

- मुग़ल सम्राट की संप्रभुता और नवाब की औपचारिक शक्ति का भ्रम बनाए रखा गया।

- दीवान के रूप में, कंपनी ने राजस्व एकत्र किया और नज़ामत को उप नज़ाम को नामित करने के अधिकार के माध्यम से नियंत्रित किया।

- नवाब की सहायता के लिए नियुक्त उप सुभेदार को कंपनी की सहमति के बिना हटाया नहीं जा सकता था।

- दुर्बार में अंग्रेज़ रेजिडेंट ने सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

- नवाब, स्वतंत्र सैन्य और वित्तीय शक्ति से वंचित होकर, केवल एक प्रतीक बन गया।

- शुरुआत में, कंपनी सीधे राजस्व एकत्र करने में अनिच्छुक और असमर्थ थी, इसलिए उसने दीवानी कार्यों का पालन करने के लिए उप दीवान नियुक्त किए: मोहम्मद रेजा खान बंगाल के लिए और राजा सिता रॉय बिहार के लिए।

- मोहम्मद रेजा खान ने उप नज़ाम के रूप में भी कार्य किया।

- बंगाल का प्रशासन भारतीय एजेंसी के माध्यम से किया गया, हालांकि वास्तविक अधिकार कंपनी के पास था।

- यह छिपा हुआ प्रणाली कंपनी के व्यापारिक निकाय से शासक शक्ति में परिवर्तन को दर्शाता था।

- इंग्लैंड में, इस व्यवस्था को कंपनी द्वारा बंगाल के राजस्व से अपेक्षित विशाल धन के लिए उल्लेखित किया गया, जो £4,000,000 प्रति वर्ष के रूप में अनुमानित था।

- क्लाइव से संबंधित सरकारी प्रणाली उसके उत्तराधिकारियों वेरल्स्ट (1767-69) और कार्टीयर (1769-72) के तहत जारी रही।

द्वैध सरकार प्रणाली के लाभ और कारण

- द्वैध सरकार का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय स्थिति में सुधार करना था, जो कि सेना बनाए रखने के खर्चों के कारण संघर्ष कर रही थी, बिना बंगाल पर अधिकार किए। < />क्लाइव ने भारतीय शासकों को उत्तेजित करने से बचने के लिए बंगाल की प्रशासनिक नीति में विकेंद्रितीकरण का कार्यान्वयन किया।

- द्वैध प्रणाली ने कंपनी को फ्रांसीसी, डच, और पुर्तगाली जैसे अन्य यूरोपीय शक्तियों से jealousy और rivalry से बचने में मदद की, जो कि यदि क्लाइव ने बंगाल का पूर्ण रूप से अधिग्रहण किया होता, तो अपनी समर्थन वापस ले सकते थे।

- क्लाइव ने समझदारी से बंगाल का प्रत्यक्ष प्रशासन करने से बचा क्योंकि कंपनी के कर्मचारी क्षेत्र की भाषाओं, रीतियों, और कानूनों से अपरिचित थे।

- उनके पास आवश्यक ज्ञान की कमी थी और संख्या में भी वे प्रशासन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बहुत कम थे।

- बंगाल में प्रत्यक्ष प्रशासन के खिलाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश संसद दोनों ने विरोध किया।

- द्वैध सरकार की स्थापना करके, क्लाइव ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सम्मान किया और कंपनी को ब्रिटिश संसद से संभावित प्रतिक्रिया से बचाया।

- द्वैध सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी से बचने की अनुमति दी।

- कंपनी ने शक्ति और धन प्राप्त किया जबकि प्रशासन से जुड़े जोखिमों को कम किया।

- इस प्रणाली के तहत, बंगाल के नवाब को शासन में किसी भी गलती या विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

- क्लाइव ने आवश्यकतानुसार द्वैध सरकार की स्थापना की, क्योंकि यह उस समय भारत में ब्रिटिश शक्ति की वृद्धि के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करती थी।

- वैकल्पिक दृष्टिकोण कंपनी के लिए आपदा का कारण बन सकते थे।

- द्वैध सरकार एक अस्थायी समाधान था, जो 1765 में ब्रिटिशों द्वारा सामना की गई चुनौतियों को हल करने के लिए एक तात्कालिक व्यवस्था थी।

द्वैध सरकार के दुष्परिणाम

- आलोचना और विनाशकारी परिणाम: क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी सरकार को इसके विनाशकारी परिणामों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

- जिम्मेदारी से शक्ति का अलगाव: इस प्रणाली ने शक्ति को जिम्मेदारी से अलग कर दिया, जिससे बंगाल में प्रशासन लगभग ध्वस्त हो गया।

- शक्ति का दुरुपयोग: कंपनी के भीतर जिम्मेदारी की कमी के कारण भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग हुआ।

- असमान शक्ति वितरण: ब्रिटिशों के पास शक्ति और धन था, जबकि नवाब के पास केवल प्रशासन की जिम्मेदारी और विफलताओं का दोष था।

- नवाब की संघर्ष: नवाब एक सीमित वार्षिक अनुदान 50 लाख रुपये के साथ प्रशासन को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था।

- कंपनी का लाभ: कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एकत्रित राजस्व का लाभ उठा रही थी, जबकि नवाब अपर्याप्त धन के कारण जन उपयोगिता के कार्य नहीं कर पा रहा था।

- कानून का अभाव और अन्याय: नवाब के पास कानून लागू करने की शक्ति और धन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक कानून व्यवस्था का अभाव, चोरी और डकैती हुई।

- न्यायिक प्रभाव: नवाब के न्यायाधीश ब्रिटिश प्राधिकरण से प्रभावित थे, जिससे पक्षपाती फैसले और न्याय में निष्पक्षता की कमी हुई।

- किसानों का दमन: दोहरी प्रणाली ने किसानों का दमन किया, जिससे बंगाल में कृषि की स्थिति खराब हो गई।

- राजस्व संग्रह की शक्ति: कंपनी के पास राजस्व संग्रह करने की विशेष शक्ति थी, जिससे नवाब कृषि विकास के लिए प्रावधान नहीं कर सका।

- अकाल के परिणाम: नवाब द्वारा सामना की गई कठिनाइयों ने 1770 के महान अकाल में योगदान दिया।

- निजी व्यापार का प्रभाव: कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया गया निजी व्यापार कंपनी के राजस्व को कम कर दिया, जिससे जमींदारों से उच्च राजस्व मांग और किसानों के दमन में वृद्धि हुई।

- राजस्व संग्रह में गिरावट: दोहरी सरकार के तहत कृषि में गिरावट के कारण कंपनी के लिए राजस्व संग्रह में कमी आई।

- दिवालियापन का जोखिम: कंपनी को दोहरी प्रणाली के दौरान दिवालियापन का सामना करना पड़ा और उसे संसद द्वारा मांगे गए £400,000 प्रति वर्ष से छूट मांगनी पड़ी।

- निजी व्यापार का दुरुपयोग: खराब प्रशासन के कारण निजी व्यापार का उदय हुआ, जिसमें कंपनी के कर्मचारी बिना कर के व्यापार कर रहे थे जबकि स्थानीय व्यापारियों पर भारी कर था।

- स्थानीय उद्योगों का पतन: दोहरी सरकार ने स्थानीय उद्योगों के पतन में योगदान दिया, कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय बुनकरों को केवल कंपनी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया।

- नवाब के सेवकों का दमन: नवाब के सेवक दमनकारी बन गए, यह जानते हुए कि नवाब कंपनी के नियंत्रण में हैं, जिससे बंगाल के लोगों को दुख हुआ।

- आंशिक न्याय: दोहरी सरकार के तहत व्यक्तियों को उचित न्याय नहीं मिला, क्योंकि नवाब के न्यायाधीश ब्रिटिश प्राधिकरण से प्रभावित थे और निष्पक्ष फैसले नहीं दे पाए।

- प्रणाली की विफलता: दोहरी सरकार बंगाल में एक विफलता साबित हुई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रशासनिक जटिलताएँ हुईं।

- दोहरी प्रणाली का अंत: 1772 में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के निदेशकों के आदेश पर नवाब मुबारक-उद-दौला के कार्यकाल के दौरान असफल दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया।

नियामक अधिनियम (1773)

लॉर्ड नॉर्थब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी भारत में प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित करना था। इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसे अपर्याप्त माना गया, जिसके परिणामस्वरूप 1784 में अधिक व्यापक पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसने कंपनी पर संसदीय निगरानी की शुरुआत को संकेतित किया और भारत में केंद्रीकृत शासन का लक्ष्य रखा।पृष्ठभूमि

- ब्रिटिश प्रशासन और द्वैध सरकार (1765-1772): इस अवधि के दौरान ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी को अविश्वसनीय कार्यों और सम्मान की कमी के साथ चिह्नित किया गया।

- बंगाल का अकाल (1770): यह अकाल भारतीय इतिहास में एक त्रासदीपूर्ण घटना थी, जिसमें कंपनी के एजेंटों को सरकार की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसने आपदा में योगदान दिया।

- संयोजन की कमी: भारत में कंपनी के क्षेत्र तीन प्रेसीडेंसियों में विभाजित थे: बंगाल, मद्रास, और बॉम्बे। प्रत्येक का नेतृत्व एक गवर्नर-इन-काउंसिल द्वारा किया जाता था, जो इंग्लैंड के निदेशकों के प्रति उत्तरदायी था।

- ये प्रेसीडेंसियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं, युद्धों और संधियों के संबंध में अपने निर्णय लेती थीं, जिससे कंपनी के लिए और अधिक जटिलताएँ और अपमान उत्पन्न हुआ।

- प्रशासनिक भ्रम: 1765 में क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार प्रणाली ने भ्रम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।

- शक्ति को जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया, जिससे लूट, उत्पीड़न, और सामान्य अराजकता उत्पन्न हुई।

- संसद अब कंपनी के गलत प्रबंधन पर निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं रह सकती थी।

- कंपनी के कर्मचारियों की संपत्ति: बंगाल के समृद्ध संसाधनों ने कंपनी को लाभांश में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की अनुमति दी।

- कंपनी के कर्मचारी अवैध व्यापार और जबरन वसूली के माध्यम से धन इकट्ठा करते थे।

- उदाहरण के लिए, क्लाइव ने युवा अवस्था में ही धनवान होकर इंग्लैंड लौटे, जिससे अन्य ब्रिटिश क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न हुआ।

- कंपनी की आलोचना बढ़ी क्योंकि अन्य ब्रिटिश व्यापारी और निर्माता उस लाभकारी भारतीय व्यापार का हिस्सा चाहते थे, जिसे कंपनी और उसके अधिकारियों ने एकाधिकार कर रखा था।

- भारत से लौटने वाले कंपनी के अधिकारियों का उपहास किया गया और उन्हें शोषक के रूप में ब्रांड किया गया, जिससे कंपनी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई।

- कर न चुकाना: 1766 में, कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 400,000 पाउंड का कर भुगतान करना था।

- शुरुआत में, यह कर चुकाया गया, लेकिन बाद में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, यह दावा करते हुए कि अमेरिका में चाय की बिक्री के कारण वित्तीय बर्बादी हुई।

- कंपनी गहरे कर्ज में थी, बिना बिके चाय और गलत प्रबंधित वित्त के कारण, जिससे दिवालियापन और ब्रिटिश सरकार से ऋण की याचना की गई।

कंपनी का दिवालियापन

- बंगाल में द्वैध सरकार ने गंभीर अव्यवस्था और कंपनी के लिए वित्तीय बर्बादी को जन्म दिया।

- कंपनी को ब्रिटिश सरकार से धन उधार लेना पड़ा, जो कई के लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि यह लाभकारी प्रतीत हो रही थी।

- यह दिवालिया होने का एक खराब समय था, क्योंकि कंपनी लोकप्रिय नहीं थी।

- ऋण मांगने के द्वारा, कंपनी के निदेशकों ने अपने कंपनी के लिए मौत का वारंट effectively साइन किया।

- एक गुप्त समिति ने कंपनी की गंभीर वित्तीय स्थिति की पुष्टि की।

- ब्रिटिश सरकार ने 4% ब्याज पर £1.4 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें खाता ऑडिट जैसी शर्तें थीं।

- साथ ही, सरकार ने कंपनी के प्रशासन की निगरानी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया।

ईस्ट इंडिया कंपनी का परिवर्तन:

- ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूल रूप से एक व्यापारिक फर्म थी, ने भारत भर में अपने संचालन का विस्तार किया और सुरक्षा के लिए एक सेना बनाए रखी।

- जिस क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त की थी, वहां शासन करने के अनुभव की कमी के कारण, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी पर सरकारी नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया।

ब्रिटिश संसद द्वारा स्थापित समितियाँ:

- ब्रिटिश संसद ने दो समितियों की स्थापना की: गुप्त समिति और चयनित समिति।

लॉर्ड नॉर्थ के सुधार:

- लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन में सुधार करने और उसके भारतीय क्षेत्रों के लिए एक कानूनी सरकार स्थापित करने का उद्देश्य रखा।

- यह भारत में सरकारी निगरानी की शुरुआत का प्रतीक था।

- यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाई, बिना नियंत्रण लिए।

- कंपनी की वित्तीय समस्याओं के बावजूद, इसके पास संसद में एक मजबूत लॉबी थी जो इस अधिनियम का विरोध करती थी।

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का कारण:

एक्ट की आवश्यकता ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक इकाई के रूप में शासन में चुनौतियों, भ्रष्टाचार के मुद्दों, बंगाल के अकाल, और लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरी शासन प्रणाली के कारण थी। इसका उद्देश्य कंपनी के व्यापार से अर्ध-स्वायत्त राजनीतिक इकाई में परिवर्तन को प्रबंधित करना था, जिसमें न्यायिक प्रशासन और हैदर अली द्वारा कंपनी की हार का समाधान शामिल था।

एक्ट की प्रावधान

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसका प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर

- इस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान को इंग्लैंड और भारत दोनों में नया रूप दिया।

- कंपनी को भारत में अपनी संपत्ति और शक्ति बनाए रखने की अनुमति देते हुए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने इसके प्रबंधन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा।

निदेशकों का चुनाव:

- निदेशक चार साल की अवधि के लिए चुने गए, न कि वार्षिक रूप से।

- निदेशकों की संख्या 24 निर्धारित की गई, जिसमें से हर वर्ष एक चौथाई निदेशक रिटायर होते थे।

- रिटायर होने वाले निदेशकों को पुनः चुना नहीं जा सकता था।

- प्रॉपाइटर्स के कोर्ट में मतदान की सीमा £500 से बढ़ाकर £1,000 की गई।

नियंत्रण उपाय:

- निदेशकों को भारत में नागरिक और सैन्य मामलों से संबंधित सभी पत्राचार इंग्लैंड में सचिव के पास भेजना आवश्यक था।

- भारतीय राजस्व से संबंधित पत्राचार को इंग्लैंड में ट्रेजरी को भेजना था।

- एक्ट ने कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया जब तक कि £1.5 मिलियन का ऋण चुकता नहीं हो जाता और निदेशकों के कोर्ट को चार साल की अवधि तक सीमित कर दिया।

ईमानदार प्रशासन के सिद्धांत:

- एक्ट ने किसी भी व्यक्ति को जो ताज के तहत नागरिक या सैन्य कार्यालय रखता था, उपहार या पुरस्कार स्वीकार करने से मना किया।

- इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में संलग्न होने से भी मना किया।

गवर्नर जनरल और परिषद:

- बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया, जिन्हें चार सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई।

- परिषद का बहुमत मत बाध्यकारी था, और गवर्नर जनरल के पास टाई की स्थिति में निर्णायक वोट था।

- तीन परिषद सदस्यों का एक कोरम था।

- पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनके साथ परिषद में थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन और बारवेल।

- उन्हें पांच वर्षों के लिए पद धारण करना था, और केवल राजा के द्वारा निदेशकों की अदालत की सिफारिश पर हटाया जा सकता था।

- भविष्य की नियुक्तियाँ कंपनी द्वारा की जानी थीं।

- गवर्नर जनरल और परिषद बंगाल के सिविल और मिलिटरी शासन के लिए जिम्मेदार थे और भारतीय राज्यों के साथ युद्ध और शांति के मामलों में मद्रास और बंबई के प्रेसीडेंसियों पर अधिकार रखते थे।

- उन्हें क्षेत्रीय अधिग्रहण का शासन, राजस्व का प्रशासन और सिविल और मिलिटरी शासन की निगरानी करने का अधिकार था।

- गवर्नर जनरल और परिषद को अपनी गतिविधियों की जानकारी निदेशकों की अदालत को देनी थी और उनके आदेशों का पालन करना था।

भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय:

- इस अधिनियम ने क्राउन को कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन न्यायाधीश शामिल थे।

- सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर इलियाज इम्पी थे।

- इसका अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में सभी ब्रिटिश नागरिकों पर था।

- सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल सरकार के बीच संबंध स्पष्ट नहीं थे।

- सर्वोच्च न्यायालय का ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापक अधिकार क्षेत्र था, जिसमें उनके खिलाफ सिविल अधिकार क्षेत्र भी शामिल था।

- इसमें मूल और अपील का अधिकार था और यह ब्रिटिश नागरिकों की जूरी के साथ मामले सुन सकता था।

- यह गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों के खिलाफ मामले ले सकता था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार या बंदी नहीं बना सकता था।

- सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान करना था, और अपील गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल के पास जाती थी।

- बाद में किए गए संशोधनों ने कंपनी के सार्वजनिक कर्मचारियों के कुछ कार्यों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा।

वेतन:

गवर्नर जनरल के लिए उदार वेतन निर्धारित किए गए थे: (£25,000), काउंसिल के सदस्यों (£10,000), मुख्य न्यायाधीश (£8,000), और अन्य न्यायाधीशों (£6,000) प्रति वर्ष।

नियामक अधिनियम 1773 की आलोचना:

- यह अधिनियम भारतीय प्रशासन को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित नहीं कर पाया, और ब्रिटिश सरकार की निगरानी संचार समस्याओं से बाधित हुई।

- इसने भारतीय जनसंख्या की गंभीर परिस्थितियों, विशेष रूप से बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में अकाल झेल रहे लोगों की स्थिति को संबोधित नहीं किया।

- हालांकि यह चेक और बैलेंस लागू करने का इरादा रखता था, लेकिन अधिनियम भारतीय परिस्थितियों और अपनी ही खामियों के दबाव में असफल रहा।

काउंसिल के सामने गवर्नर जनरल की दया:

- गवर्नर जनरल और चार सदस्यों की काउंसिल की स्थापना का उद्देश्य पहले के गवर्नर और 12 से 16 सदस्यों की बड़ी काउंसिल की तुलना में शासन में सुधार करना था।

- हालांकि, गवर्नर जनरल के पास वेटो शक्ति का अभाव था, जिससे प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

- काउंसिल के भीतर असहमति और गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच असंतोष ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित किया।

- निर्णयों के लिए बहुमत की आवश्यकता थी, जो अक्सर गतिरोध में परिणत होती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल समानों में पहले थे लेकिन उनके पास वेटो शक्ति नहीं थी।

- प्रारंभिक वर्षों में, गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) को अक्सर काउंसिल द्वारा बहुमत से पराजित किया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई और उनके और काउंसिल के सदस्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की अस्पष्ट अधिकारिता:

- सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के साथ इसके संबंधों में अस्पष्टताएँ थीं, जिससे प्राधिकरणों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुए।

- अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता या गवर्नर जनरल इन काउंसिल से उसके संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया।

- काउंसिल और कोर्ट अस्पष्ट अधिकारिता के कारण शत्रुतापूर्ण स्थिति में कार्यरत थे।

- गवर्नर जनरल इन काउंसिल न्यायाधीशों की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता था।

- सुप्रीम कोर्ट के चार्टर के अंतर्गत ब्रिटिश विषयों की परिभाषा अस्पष्ट थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन एक ब्रिटिश विषय के रूप में योग्य था।

- अधिनियम ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट मामलों का निपटारा ब्रिटिश कानूनों या स्थानीय कोड के आधार पर करेगा।

- ब्रिटिश न्यायाधीशों ने कानून की अपनी समझ को लागू किया, जो अक्सर भारतीय परंपराओं और प्रथाओं के खिलाफ होता था।

गवर्नर जनरल का प्रेसीडेंसियों पर अपर्याप्त नियंत्रण:

अधिनियम की अस्पष्ट भाषा ने प्रांतीय गवर्नरों को महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दी, जिससे उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति प्राप्त की।

- मद्रास और बॉम्बे के प्रांतीय गवर्नरों ने गवर्नर-जनरल या गवर्नर-इन-काउंसिल से परामर्श किए बिना युद्ध छेड़े और संधियाँ बनाई।

- अधिनियम ने कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच मित्रता को बढ़ावा देने में असफलता हासिल की।

- कंपनी की कमजोरियों में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण इसे भ्रष्ट, उत्पीड़क और आर्थिक रूप से हानिकारक प्रशासन के रूप में देखा गया।

भ्रष्टाचार मुद्दे:

- भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम ने भ्रष्ट प्रथाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं किया।

- पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रमुख भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा।

- काउंसिल भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर गुटों में विभाजित हो गई, जिसमें हेस्टिंग्स समूह और फ्रांसिस समूह के बीच संघर्ष हुआ।

अस्पष्टता और समझौता:

- अधिनियम एक समझौता था और कई प्रावधानों में जानबूझकर अस्पष्ट था।

- इसने ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से नहीं रखा या बंगाल के नवाब के पदेन अधिकार को कमजोर नहीं किया।

- संसद की भारत में संप्रभुता को परिभाषित करने में असफलता ने अधिनियम की अस्पष्टताओं को जन्म दिया।

बाद में सुधार:

- अधिनियम की कई कमियों को बाद की विधायी कार्रवाइयों जैसे डिक्लेरटरी एक्ट 1781, पिट का भारत अधिनियम 1784, और संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा संबोधित किया गया।

जारी प्रासंगिकता:

- 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास था।

- इसने भारतीय मामलों पर संसदीय नियंत्रण को औपचारिक रूप से मान्यता दी और भारतीय क्षेत्रों को कुछ स्तर के केंद्रीकृत नियंत्रण के अधीन किया।

- अधिनियम ने भारत में एक अधिक नियमित, हालांकि अधूर्ण, कार्यकारी और न्यायिक प्रशासन की नींव रखी।

- यह भारत के लिए संविधानिक ढांचे की शुरुआत का प्रतीक था और संसद के देश के लिए विधायिका बनाने के अधिकार का दावा किया।

नंदा कुमार मामला

- यह मामला ब्रिटिश युग के दौरान भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, और अन्याय का स्पष्ट उदाहरण है।

- बंगाल के राजा नंद कुमार एक प्रमुख जमींदार थे।

- मार्च 1775 में, उन्होंने परिषद के सदस्यों को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

- नंद कुमार ने आरोप लगाया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम, पूर्व नवाब की पत्नी, से जमींदारी अधिकार देने के लिए रिश्वत

- इस मामले को परिषद के सदस्य सर फिलिप फ्रांसिस ने उठाया, जिन्होंने नंद कुमार को हेस्टिंग्स का पर्दाफाश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- बंगाल के उच्चतम परिषद के अधिकांश सदस्यों ने निर्णय लिया कि हेस्टिंग्स ने ₹3,45,105 की रिश्वत प्राप्त की थी और उसे कंपनी के खजाने में यह राशि वापस करने का आदेश दिया।

- हालांकि, वॉरेन हेस्टिंग्स के पास परिषद के निर्णय को पलटने का अधिकार था।

- जब हेस्टिंग्स के खिलाफ आरोपों पर विचार चल रहा था और अंततः उन्हें खारिज कर दिया गया, तब नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसे हेस्टिंग्स ने कोलकाता के व्यापारी मोहन दास के माध्यम से उकसाया था।

- नंद कुमार को एलियाज इम्पी, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, के तहत न्यायालय में पेश किया गया, उन्हें दोषी ठहराया गया और 5 अगस्त 1775 को कोलकाता में फांसी दी गई, जो कि ब्रिटिश संसदीय कानून के अनुसार था।

न्यायालय का असामान्य विशेषताएँ:

- राजा नंद कुमार के खिलाफ आरोप वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाने के तुरंत बाद आए।

- मुख्य न्यायाधीश इम्पी हेस्टिंग्स के करीबी सहयोगी थे।

- उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश ने बचाव गवाहों की पुनः परीक्षा की, जिसके कारण नंद कुमार की रक्षा का आधार कमजोर पड़ गया।

- मुकदमे के बाद, जब नंद कुमार को दोषी ठहराया गया, तो उन्होंने राजा-इन-काउंसिल के पास अपील करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया।

- नंद कुमार ने लगभग पांच साल पहले, उच्चतम न्यायालय की स्थापना से काफी पहले, जालसाजी का अपराध किया था।

- न तो हिंदू कानून और न ही मुहम्मदन कानून जालसाजी को राजदंड का अपराध मानते थे।

- वॉरेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड लौटने पर हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में अपने कार्यकाल के दौरान अपराधों और गलतियों के लिए महाभियोग लगाया गया, विशेष रूप से नंद कुमार की न्यायिक हत्या के लिए।

- अप्रैल 1795 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

- कंपनी ने उन्हें बाद में वार्षिक 4,000 पाउंड स्टर्लिंग से मुआवजा दिया।

द्विध्रुवीयता से सीधे नियंत्रण की ओर

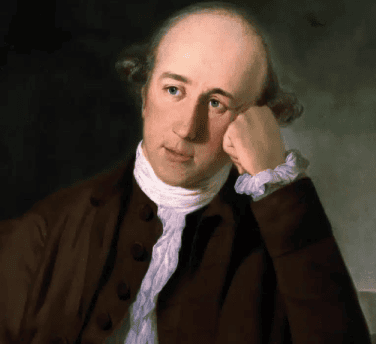

- 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स बांग्ला का पहला गवर्नर-जनरल बने, जिन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत पर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किया।

वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्य

- 1772 में फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी के गवर्नर के रूप में बांग्ला में वॉरेन हेस्टिंग्स का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसी वर्ष, कंपनी को निदेशकों की कोर्ट द्वारा ‘दीवान’ के रूप में सामने आने का आदेश दिया गया, जिसका अर्थ था ‘डुअल गवर्नमेंट’ प्रणाली का अंत और वाणिज्यिक लोगों पर प्रशासनिक कार्य का आरोपण, और इस प्रकार सिविल सेवा की आधिकारिक नींव रखी गई। इंग्लिशमैन को ‘राजस्व बोर्ड’ के समग्र नियंत्रण के तहत जिलों में कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाना था, जो एक कमजोर प्रणाली थी, जिसे हेस्टिंग्स ने “छोटे तानाशाह और लोगों के भारी शासक” के रूप में सही ढंग से वर्णित किया। फिर भी, आधुनिक अर्थ में सिविल सेवा की नींव उनके शासनकाल में रखी गई। हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल के दौरान, प्रशासनिक पूर्वाग्रह की एक बड़ी मात्रा स्थापित की गई, जिसने ब्रिटिश भारत के शासन के प्रति बाद के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। हेस्टिंग्स, जो बांग्ला, उर्दू और फारसी में दक्ष थे, ने समझा कि एक संस्कृत सिविल सेवक और एक कुशल सिविल सेवक के बीच संबंध क्या होता है और इस प्रकार उन्होंने भारतीय भाषाओं में सक्षम सिविल सेवकों के ‘ओरिएंटल एलीट क्लब’ के निर्माण पर जोर दिया, जो भारतीय परंपरा के प्रति उत्तरदायी थे। उन्होंने सेवकों के नैतिक स्तर और बौद्धिक मानकों को उठाने के प्रयास किए। 1773 में ‘दस्तक’ समाप्त कर दिए गए और निजी व्यापार में लगे लोगों को कस्टम बोर्ड को 2.5% का शुल्क अदा करना पड़ा। हेस्टिंग्स ने राजस्व और व्यावसायिक शाखाओं को अलग किया। 1773 का रेगुलेशन एक्ट ने कंपनी के सभी अधिकारियों, गवर्नर-जनरल, उनके सलाहकारों, मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को उपहार, दान, तौफे या पुरस्कार स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया। 1780-81 में, जिलों में राजस्व और न्यायिक प्रशासन इंग्लिश अधिकारियों को सौंपा गया, जो सिविल सेवा के ‘न्यूक्लियस’ की शुरुआत थी, जिसमें कार्यों का प्रणालीकरण और विशेषीकरण आवश्यक था। पिट के इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, उन्हें निश्चित वेतन और भत्तों के स्केल प्रदान किए गए।

वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अधिक

- 1758 में, हेस्टिंग्स को बंगाली राजधानी मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश निवासी नियुक्त किया गया, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्लाइव के प्रोत्साहन पर।

- 1771 में, उन्हें कलकत्ता के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेसीडेंसी है।

- ब्रिटेन में, विभाजित शासन प्रणाली में सुधार लाने और पूरे ब्रिटिश भारत में एकल शासन स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होना था।

- हेस्टिंग्स को पहले गवर्नर जनरल के रूप में प्राकृतिक चयन माना गया।

- गवर्नर रहते हुए, हेस्टिंग्स ने बंगाल में सक्रिय डाकुओं पर एक बड़ा crackdown शुरू किया, जो काफी सफल रहा।

- हेस्टिंग्स को हिन्दू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के प्रति गहरी सम्मान था और उन्होंने शासन के लिए ब्रिटिश दृष्टिकोण को सबसे प्राचीन उदाहरणों की ओर देखने के रूप में स्थापित किया।

- 1781 में, हेस्टिंग्स ने मदरसा ‘अलीया’ की स्थापना की।

- 1784 में, हेस्टिंग्स ने ओरिएंटल विद्वान सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी (अब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी) की स्थापना का समर्थन किया।

- हेस्टिंग्स की विरासत एक भारतीय प्रशासक के रूप में कुछ हद तक द्वंद्वात्मक रही: उन्होंने निश्चित रूप से गवर्नर के रूप में बिताए गए समय के दौरान ऐसे सुधार लागू किए जो भारत के आने वाले वर्षों के मार्ग को बदल देंगे।

- हालांकि, उन्होंने इस अजीब भेद को बनाए रखा कि वे "ब्रिटिश भारत के आर्किटेक्ट और ब्रिटिश भारत के एकमात्र शासक थे, जिनके लिए ऐसी संस्था का निर्माण घृणास्पद था।"

- उन्होंने भारतीय रिवाजों का सम्मान किया लेकिन ब्रिटिश मिशन के प्रति वफादार रहे।

- 1784 में, दस वर्षों की सेवा के बाद, जिसके दौरान उन्होंने क्लाइव द्वारा बनाए गए नवजात राज को विस्तारित और नियमित करने में मदद की, हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया।

न्यायिक प्रणाली

न्यायपालिका प्रणाली

पृष्ठभूमि:

- 1765 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला, जिससे उसे बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ।

- हालांकि, मौजूदा नवाबी प्रशासन और मुगल प्रणाली बरकरार रही।

- 1765 से 1772 तक, उपखंड की न्यायिक प्रशासन भारतीय अधिकारियों द्वारा मुगल प्रणाली के तहत प्रबंधित की गई, जो नागरिक और आपराधिक मामलों दोनों में लागू थी।

- क्लाइव ने कंपनी के नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुहम्मद रेजा खान को नियुक्त किया।

- नैब नाज़िम के रूप में, उन्होंने नवाब की ओर से आपराधिक अधिकार क्षेत्र का भी प्रबंधन किया।

- मुगल प्रणाली केंद्रीकृत नहीं थी और स्थानीय फौजदारों और उनके कार्यकारी विवेक पर निर्भर थी।

- शरिया (इस्लामी कानून) को वैधता के लिए संदर्भित किया गया, लेकिन इसके अनुप्रयोग में मामले की गंभीरता और मुफ्ती और काज़ी के व्याख्याओं के आधार पर बहुत भिन्नता थी।

- इस न्यायिक प्रणाली का ध्यान आपसी संघर्ष समाधान पर अधिक था, सिवाय विद्रोह के मामलों के।

- दंड अक्सर अभियुक्त की स्थिति से प्रभावित होते थे।

ब्रिटिशों की प्रणाली की आलोचना:

- कई कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि न्यायिक प्रणाली अठारहवीं शताब्दी में गिर गई थी, और उन्होंने इस गिरावट का श्रेय जमींदारों और राजस्व किसानों को दिया, जो कथित तौर पर न्यायिक अधिकार का हनन कर रहे थे।

- इन अधिकारियों का मानना था कि ये लोग न्याय प्रदान करने की बजाय व्यक्तिगत लाभ के प्रति अधिक चिंतित थे, जिससे न्याय प्रणाली की भ्रष्टाचार (“venality”) की शिकायतें बढ़ीं।

- 1769 तक, जमींदारों और राजस्व किसानों से न्यायिक अधिकार को हटाने और कंपनी की संप्रभुता को मजबूत करने के लिए यूरोपीय निगरानी की मांग उठने लगी।

वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन भारत में न्यायपालिका प्रणाली का विकास (1772 से आगे)

- वारेन हैस्टिंग्स का कार्यभार ग्रहण (1772): वारेन हैस्टिंग्स ने गवर्नर के रूप में भारत के न्याय प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य रखा।

- कोर्ट्स की स्थापना: हैस्टिंग्स के तहत, प्रत्येक जिले में दो प्रकार के कोर्ट स्थापित किए गए:

- (i) सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत): यह सिविल मामलों को संभालता है।

- (ii) क्रिमिनल कोर्ट (फौजदारी अदालत): यह आपराधिक मामलों को संभालता है।

- मुगल नामकरण का संरक्षण: कोर्टों के नाम मुगल शब्दावली को दर्शाते थे, लेकिन लागू कानून अलग थे।

- लागू कानून: आपराधिक न्याय के लिए मुस्लिम कानूनों का उपयोग किया गया, जबकि व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विरासत और विवाह में मुस्लिम या हिंदू कानून लागू किए गए।

- अंग्रेजी प्रणाली का प्रभाव: कानून के विषयों का यह विभाजन अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिबिंब था, जिसने व्यक्तिगत मामलों को बिशप अदालतों को सौंपा, जो धार्मिक कानून से शासित थीं।

- यूरोपीय जिला कलेक्टर्स की भूमिका: यूरोपीय जिला कलेक्टर्स सिविल कोर्टों की अध्यक्षता करते थे, जिन्हें स्थानीय विशेषज्ञों (मौलवी और ब्राह्मण पंडित) द्वारा स्वदेशी कानूनों की व्याख्या के लिए सहायता मिली।

- कोलकाता में अपील कोर्ट: कोलकाता में एक अपील कोर्ट था, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष और दो परिषद सदस्य करते थे।

- क्रिमिनल कोर्ट्स की संरचना: क्रिमिनल कोर्टों का प्रबंधन एक काजी (न्यायाधीश) और एक मुफ़्ती (मुस्लिम न्यायविद) द्वारा किया जाता था, लेकिन इसे यूरोपीय कलेक्टर्स द्वारा निगरानी की जाती थी।

- सदर निजामत अदालत का स्थानांतरण: अपील कोर्ट, सदर निजामत अदालत, को मुरशीदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया।

- प्रारंभिक असफलताएँ: हैस्टिंग्स को प्रारंभ में आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने मुरशीदाबाद में रेजा खान को उनके पद पर बहाल किया।

- सिविल न्याय में परिवर्तन (1773-1781): सिविल न्याय प्रणाली में आगे बदलाव हुए, जिसमें कार्यकारी कार्यों को न्याय प्रशासन से अलग किया गया।

- प्रांतीय और मोफस्सिल कोर्ट्स का निर्माण: जिले की अदालतों के बजाय, प्रांतीय और बाद में मोफस्सिल कोर्ट्स की स्थापना की गई, जिनकी अध्यक्षता यूरोपीय अधिकारियों द्वारा की गई।

- सुप्रीम कोर्ट की स्थापना: नया सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए अपील कोर्ट के रूप में कार्य करता था।

- 1781 का कोड: इस कोड ने सभी सिविल कोर्टों के लिए नियम निर्धारित किए और लिखित न्यायिक आदेशों की आवश्यकता की।

- विरोधाभासी व्याख्याओं की समस्या: एक प्रमुख समस्या पंडितों द्वारा स्वदेशी कानूनों की भिन्न व्याख्याएँ थीं।

- हिंदू और मुस्लिम कानूनों का संकलन: इस समस्या का समाधान करने के लिए हिंदू और मुस्लिम कानूनों के संकलन बनाए गए ताकि कानूनी व्याख्याओं को मानकीकरण किया जा सके।

- कानून की पेशेवरता: ये परिवर्तन कानूनी प्रथा को पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता बनाते थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित वकीलों की उपस्थिति हुई।

- कुल मिलाकर प्रभाव: हैस्टिंग्स के सुधारों ने न्यायिक प्राधिकरण को केंद्रीकृत किया और प्रशासन को सरल बनाया।

कॉर्नवॉलिस द्वारा परिवर्तन:

- नागरिक न्याय: लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने 1793 के अपने कोड के माध्यम से नागरिक न्याय प्रशासन से राजस्व संग्रह की अलगाव स्थापित की, ताकि संपत्ति अधिकारों को राजस्व अधिकारियों द्वारा संभावित दुरुपयोग से सुरक्षित किया जा सके।

- नए प्रणाली ने न्यायालयों का एक पदानुक्रम स्थापित किया, जिसमें जिला (zillah) और नगर न्यायालय, चार प्रांतीय न्यायालय, और सदर दीवानी अदालत शामिल थे, जिसमें अपील का अधिकार था।

- सभी न्यायालयों के प्रमुख यूरोपीय न्यायाधीश थे, साथ ही 'स्थानीय आयुक्तों' की नियुक्ति के लिए प्रावधान थे।

- अपराध न्याय: जिला मजिस्ट्रेटों की शिकायतों के कारण अपराध न्याय प्रणाली को पुनर्गठित किया गया, जिसमें इस्लामी कानूनों की समस्याएं और अपराध न्यायालयों में भ्रष्टाचार शामिल थे।

- फौजदारी अदालतें समाप्त कर दी गईं और यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा संचालित सर्किट न्यायालयों से बदल दी गईं।

- सदर निजामत अदालत को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल की निगरानी में कोलकाता में पुनर्स्थापित किया गया।

- यह सुधार भारतीयों को न्यायिक प्रणाली से बाहर रखता है, जो एक अधिक अधिनायकवादी और जातीय रूप से श्रेष्ठ दृष्टिकोण को दर्शाता है।

न्यायिक प्रणाली का विस्तार:

- कॉर्नवॉलिस के नियमों का विस्तार 1795 में बनारस और 1803 और 1805 में अधिग्रहित और विजय प्राप्त प्रांतों तक किया गया।

- हालांकि, बंगाल प्रणाली मद्रास में संघर्ष कर रही थी, जहां इसे लॉर्ड वेल्सले के तहत पेश किया गया था।

- 1806 तक, यह स्पष्ट था कि एक रायोतवारी क्षेत्र में, राजस्व संग्रह और न्यायिक शक्तियों का अलगाव चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

- 1814 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने थॉमस मुनरो की सलाह पर मद्रास के लिए एक भिन्न प्रणाली का प्रस्ताव दिया, जिसमें निम्न स्तरों पर अधिक भारतीयकरण पर जोर दिया गया और मजिस्ट्रियल, राजस्व संग्रह, और कुछ न्यायिक शक्तियों को संग्रहकर्ता के कार्यालय में एकीकृत किया गया।

- यह प्रणाली 1816 तक मद्रास में पूरी तरह से लागू की गई और बाद में 1819 में एलफिंस्टोन द्वारा बंबई में विस्तारित की गई।

कुछ अनसुलझे मुद्दे:

- विकास के बावजूद, न्यायिक प्रशासन में कुछ अनसुलझे मुद्दे बने रहे, विशेष रूप से भारतीयकरण और कानूनों के संहिताकरण के संबंध में। ये चिंताएँ लॉर्ड बेंटिंक के गवर्नर जनरल बनने और 1833 के चार्टर अधिनियम तक संबोधित नहीं की गईं।

1833 का चार्टर अधिनियम:

- 1833 का चार्टर अधिनियम न्यायिक पदों को भारतीयों के लिए खोलने और कानूनों के संहिताकरण के लिए एक कानून आयोग स्थापित करने का कार्य करता है।

- लॉर्ड मैकाले के तहत, कानून आयोग ने 1837 तक संहिता का कार्य पूरा किया, लेकिन पूर्ण कार्यान्वयन 1857 के विद्रोह के बाद ही हुआ।

- नागरिक प्रक्रिया संहिता को 1859 में, भारतीय दंड संहिता को 1860 में, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को 1862 में पेश किया गया।

सीमाएँ:

- संस्थागत न्याय प्रणाली केवल ब्रिटिश भारत में लागू होती थी।

- राज्य शासक राज्यों में, न्याय प्रशासन ब्रिटिश भारतीय कानूनों और राजाओं के व्यक्तिगत आदेशों का मिश्रण था, जो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते थे।

- ब्रिटिश भारत में, न्याय प्रशासन मुग़ल शासन से काफी भिन्न था, लेकिन परिवर्तन अक्सर साधारण भारतीयों के लिए समझना कठिन था।

- न्यायिक व्याख्याएँ कानूनों को जटिल और अप्रज्ञेय बनाती थीं। स्थानीय लोगों के लिए न्याय भौतिक रूप से दूर हो गया, क्योंकि वे ज़िला न्यायालयों से भौगोलिक दूरी के कारण और मनोवैज्ञानिक रूप से नए वकीलों के वर्ग द्वारा नियंत्रित जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं से जूझते थे।

- न्याय महंगा भी हो गया, अदालत के मामलों के बैकलॉग के कारण महत्वपूर्ण देरी के साथ, कभी-कभी पचास वर्षों तक।

- ब्राह्मण पंडितों द्वारा हिंदू व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या अक्सर भारतीय समाज के रूढ़िवादी और सामंती तत्वों को लाभान्वित करती थी।

- कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत हमेशा यूरोपीय लोगों पर लागू नहीं होता था, और कुछ क्षेत्रों, जैसे पुलिस और सेना, इस औपनिवेशिक 'कानून के शासन' की परिभाषा से अप्रभावित रहे।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|