प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, 750-1200: प्रमुख राजनीतिक विकास | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

इतिहासकारों के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, और आधुनिक काल में विभाजित करना एक चुनौती है। ये काल पहले हिंदू, मुस्लिम, और ब्रिटिश समय से जुड़े थे। N.R. Ray ने समय रेखाओं को विशेष ऐतिहासिक परिवर्तनों से जोड़ने पर जोर दिया।

भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, और आधुनिक में कैसे विभाजित किया गया है, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि इतिहासकारों ने इसके बारे में कैसे लिखा है।

परंपरागत रूप से, प्राचीन काल को आर्यन आक्रमण से शुरू माना जाता था, और मध्यकालीन काल को मुस्लिम आक्रमण से।

आजकल, इतिहासकार 'प्रारंभिक ऐतिहासिक' शब्द का उपयोग प्राचीन के बजाय उस समय के लिए करने लगे हैं, जो पहले सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से शुरू होता है। R.S. Sharma जैसे इतिहासकारों ने इस 'प्रारंभिक ऐतिहासिक' चरण को परिभाषित करने के लिए कुछ विशेषताओं को रेखांकित किया है।

- इस समय के दौरान, राजन्य या क्षत्रिय द्वारा नेतृत्व किए गए क्षेत्रीय राज्यों ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत सरकार में विकास किया, जहाँ अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था, न कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर।

- अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन, शहरीकरण, विदेशी व्यापार, और शहरी शिल्प का उदय हुआ।

- ग्राम समुदायों ने सामुदायिक भूमि धाराओं का प्रबंधन किया, जो सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए केंद्रीय थीं।

- वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण उत्पादन को नियंत्रित करते थे, वैश्य कर चुकाते थे, और शूद्र श्रम प्रदान करते थे।

- हालांकि दासता मौजूद थी, यह सर्वरूम से अलग थी, और अभी तक जातियों की विविधता नहीं थी।

- ये विशेषताएँ 3 से 4 शताब्दी ईस्वी के दौरान सबसे प्रमुख थीं।

शब्द 'प्रारंभिक मध्यकालीन' प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से मध्यकालीन काल में संक्रमण को दर्शाता है, जो व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में निरंतरता और परिवर्तन दोनों को उजागर करता है।

यह परिप्रेक्ष्य ओरिएंटलिज्म के विचारों को चुनौती देता है, जिसने भारतीय राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तनीय और कालातीत के रूप में चित्रित किया।

भारतीय फ्यूडलिज्म के दृष्टिकोण से 'प्रारंभिक ऐतिहासिक' से मध्यकालीन में परिवर्तन को प्रमुख प्राचीन भारतीय इतिहासकारों जैसे कि डी.डी. कोसंबी, आर.एस. शर्मा, और बी.एन.एस. यदव द्वारा समझाया गया है।

फ्यूडल राजनीति का मूल विचार है:

- मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का टूटना, जो नकद अर्थव्यवस्था पर निर्भर था, ने विभिन्न अधिकारों के केंद्रों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

- इस अवधि में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष भूमि अनुदान में प्रशासनिक अधिकार शामिल थे, जिसने अधिकार और संप्रभुता के विखंडन में योगदान दिया।

- प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक प्रणाली के कई पारंपरिक वर्णन राज्यों को राजशाही के रूप में चित्रित करते हैं जहां राजाओं का अधिकार अधिकारियों के माध्यम से होता था। हालाँकि, फ्यूडल विशेषताओं ने अधिकार के विखंडन और विकेंद्रीकरण को जन्म दिया, जिससे हिंदू राजनीतिक ढांचे के भीतर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ।

ए. एस. आल्टेकर के विचार इतिहासकारों के बीच प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की सामान्य समझ को दर्शाते हैं।

एन. आर. रे मध्यकालीन अवधि को तीन चरणों में विभाजित करते हैं:

- 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी

- 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी

- 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ईस्वी

वे मध्यकालीनता की निम्नलिखित विशेषताओं को रेखांकित करते हैं:

- राज्य क्षेत्रीय बन गए और यूरोपीय राष्ट्र-राज्यों के समान हो गए।

- अर्थव्यवस्था मौद्रिक लेनदेन से मुख्य रूप से कृषि आधारित हो गई।

- भाषा, साहित्य, और लिपि विकास में क्षेत्रीय विशेषताएँ अधिक स्पष्ट हो गईं।

- धर्म में संप्रदायों और उप-संप्रदायों की संख्या में वृद्धि देखी गई।

- कला को विशिष्ट क्षेत्रीय स्कूलों में वर्गीकृत किया गया, जैसे पूर्वी, उड़ीसा, मध्य भारतीय, पश्चिमी भारतीय, और मध्य डेक्कानी।

प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि की राजनीति:

एक मजबूत सामंती संरचना के द्वारा विशेषता, जो सामंती एकीकरण के द्वारा चिह्नित था। प्रभु-गुलाम संबंध महत्वपूर्ण थे, जिसमें व्यक्तिगत निष्ठा की श्रृंखलाएं रिटेनर को प्रमुखों, किरायेदारों को मालिकों और बरून को राजाओं के साथ बांधती थीं। हायरार्किकल राजनीतिक संरचनाएं विभिन्न रैंकों और जागीरों या संपत्तियों के साथ राजनीति के केंद्रीय तत्व थीं।

- भूमि वितरण और राजनीतिक स्थिति: भूमि वितरण के विशेष पैटर्न, जिसमें भूमि धारणा एक स्थिति प्रतीक के रूप में थी। भूमि धारणा के माध्यम से राजनीतिक स्थिति का एकीकरण, जिसमें जागीरें और संपत्तियां स्थानीय नियंत्रण केंद्र और शक्ति के केंद्र के रूप में उभरीं।

अधिक स्वायत्तता और स्थानीय राजनीति:

- प्रशासन, वित्तीय प्रणालियों और न्याय में विभिन्न स्तरों पर स्वायत्तता, जिससे स्थानीय राजनीति को बड़े राज्य राजनीति में समाहित किया गया। राजपूत राजनीतिक प्रणालियाँ इस स्वायत्तता का उदाहरण थीं।

सामंती दायित्व और केंद्रीकरण:

- सामंती मालिकों ने सैन्य और वित्तीय दायित्वों को पूरा किया, जिसमें सामंती प्राधिकरण इन जिम्मेदारियों पर आधारित था। केंद्रीकरण कमजोर था, जिसमें प्रभु-गुलाम संबंध राजनीतिक केंद्र थे और फ्यूडेटरी की सापेक्ष ताकत प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित करती थी।

राजत्व और ब्यूरोक्रेसी:

- राजत्व की अवधारणा ने राजा में विभिन्न प्राधिकृतियों का समावेश किया, हालांकि इसका मतलब केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं था। ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह से संगठित और विस्तृत थी, लेकिन इसकी महत्वता सामंती प्रकृति के कारण न्यूनतम थी।

राजस्व प्रणाली:

- राजस्व प्रणाली मुख्यतः भूमि कर पर आधारित थी, जिसमें व्यापार और वाणिज्य पर कुछ शुल्क शामिल थे। केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली सामंती अर्थव्यवस्था के कारण दबाव में थी, जो सामंती कर पर निर्भर थी।

उत्तर भारत और प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम:

उत्तर भारत और प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक विकास

उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय (800-1200 ईस्वी)

- उत्तर भारत में केंद्रीकृत राजनीति के गायब होने के बाद, 800 से 1200 ईस्वी के बीच क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ।

- केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली के स्थान पर स्थानीय हितों पर आधारित विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणालियाँ विकसित हुईं, जिससे फ्यूडेलिज़्म की ओर एक बदलाव आया।

- गुप्त काल से, उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना धीरे-धीरे फ्यूडेल रही है, जिसमें संबंध वसालों और सरदारों के समान थे।

- फ्यूडेटरी को भूमि के साथ कुछ अधिकार दिए गए, और समय के साथ, उन्हें उप-फ्यूडेशन का अधिकार मिला, जिससे अधिकारियों का एक पदानुक्रम बना।

- फ्यूडेटरी के पास राजा के प्रति सैन्य दायित्व होते थे, जब आवश्यकता होती थी तो सशस्त्र पुरुष प्रदान करते थे।

- हालांकि वे सिद्धांत रूप में भूमि राजस्व के दावे करते थे, वे अक्सर भूमि को स्थायी रूप से रखते थे, और यह भूमि विरासत में जाती थी।

- समय के साथ, फ्यूडेटरी ने आपराधिक और न्यायिक कार्यों का संचालन किया, केंद्रीय प्रशासन के प्रति न्यूनतम वफादारी के साथ क्षेत्रों का प्रबंधन किया।

- उन्होंने महासामन्त और महामंडलेश्वर जैसे उच्चतम शीर्षकों को अपनाया।

- फ्यूडेलिज़्म के विकास ने देश भर में विभिन्न वसालों द्वारा स्वतंत्र प्रमुखताओं का निर्माण किया। इस अवधि में उत्तर भारत में विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ।

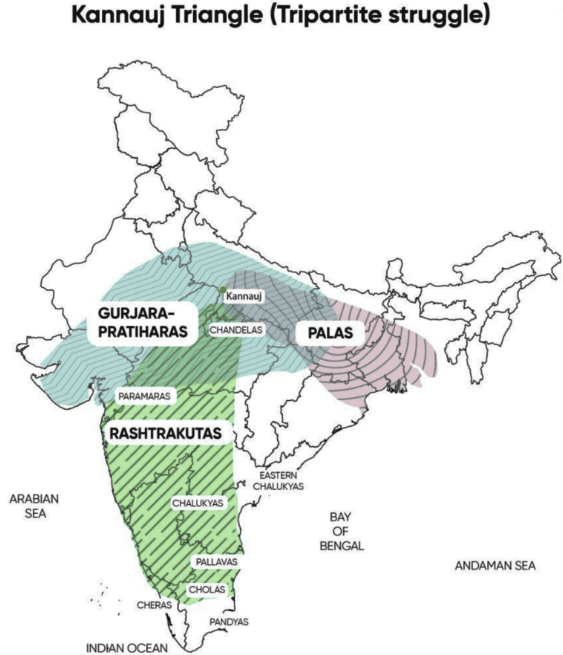

त्रैतीय संघर्ष

तीरतीय संघर्ष

इस समय, तीन राजवंशों: राष्ट्रकूट, पाला, और प्रतिहार के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष चल रहा था, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने को स्थापित किया।

कन्नौज, जो कभी हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, सदियों तक उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्रीय केंद्र बना रहा, भले ही इसकी राजनीतिक स्थिति में बार-बार परिवर्तन होते रहे। यह सत्ता के पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरण का प्रतीक था, जिसमें कन्नौज ने उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की जगह ले ली।

- 750 से 1000 ईस्वी के बीच, उत्तर भारत और डेक्कन में बड़े राज्य उभरे, जिनमें पूर्वी भारत में पाला साम्राज्य, पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी में प्रतिहार साम्राज्य, और डेक्कन में राष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे।

- इन साम्राज्यों के बीच संघर्ष के बावजूद, इन साम्राज्यों ने स्थिरता प्रदान की, कृषि को बढ़ावा दिया, तालाबों और नहरों का निर्माण किया, और कला, साहित्य और मंदिरों का समर्थन किया।

- राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो तीनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे शक्तिशाली था, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक और आर्थिक पुल के रूप में कार्य किया।

पाला (बंगाल क्षेत्र):

- सशंका, बंगाल का पहला महत्वपूर्ण शासक (लगभग 606-637 ईस्वी), को बंगाल का पहला ऐतिहासिक शासक माना जाता है।

- सशंका की मृत्यु के बाद, बंगाल ने राजनीतिक गिरावट का सामना किया, कन्नौज के यशोवर्मन, कश्मीर के लैतादित्य, और संभवतः कामरूप के राजा के हमलों का सामना करते हुए, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और स्वतंत्र प्रमुखों का उदय हुआ।

- इस अराजकता के बीच, प्रमुखों ने बंगाल का शासक चुनने के लिए गोपाल को चुना। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाला राजवंश की स्थापना की, अराजकता के बाद बंगाल में स्थिरता और समृद्धि लाई।

- उन्होंने लगभग 780 ईस्वी तक शासन किया और उनके पुत्र, धर्मपाल ने उनका उत्तराधिकार लिया। धर्मपाल को बंगाल के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने राज्य की महिमा बढ़ाई और पाला, प्रतिहार, और राष्ट्रकूट के बीच उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए तीरतीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- धर्मपाल के उत्तराधिकारी, देवपाल ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने मजबूत पाला राजाओं की श्रृंखला का अंत किया।

- धर्मपाल और देवपाल दोनों ने कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए तीरतीय संघर्ष में अपनी विजय के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की।

प्रतिहार:

- प्रतिहार वंश ने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। नागभट्ट I, जो 8वीं शताब्दी के मध्य में सिंहासन पर चढ़े, ने पूर्व और दक्षिण की दिशा में प्रतिहार नियंत्रण का विस्तार किया, और उज्जैनी (उज्जैन) को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अरबों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिससे भारत में उनकी प्रगति रुक गई। नागभट्ट ने विभिन्न गुर्जर रियासतों को एकजुट किया, जिससे एक मजबूत प्रतिहार साम्राज्य की नींव रखी गई, जो मालवा, गुजरात और राजपूताना के कुछ हिस्सों पर फैला। उन्हें वत्सराज ने सफल किया, जिनके तहत कन्नौज के लिए त्रैतीय संघर्ष की शुरुआत हुई।

राष्ट्रकूट:

- पाला और प्रतिहार जबकि उत्तरी भारत पर शासन कर रहे थे, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। दन्तिदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की, अपनी राजधानी मन्यखेत (मलखेड) में स्थापित की, जो आधुनिक शोलापुर के पास है, और उत्तरी महाराष्ट्र में अपने प्रभाव का विस्तार किया। गोविंद III और अमोगवार्ष के तहत, राष्ट्रकूट ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। गोविंद III ने विभिन्न दक्षिण भारतीय राजाओं के खिलाफ सफल अभियान चलाए, जबकि अमोगवार्ष को अपने साहित्य और धर्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता था, साथ ही उनके निर्माण परियोजनाओं के लिए भी। एक अवधि के पतन के बाद, राष्ट्रकूट साम्राज्य को इंद्र III द्वारा पुनः स्थापित किया गया, जो अपने समय में एक शक्तिशाली शासक बने।

त्रैतीय संघर्ष के कारण:

- कन्नौज, जो कभी हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी, प्रारंभिक मध्यकालीन काल में प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक बन गई। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था संसाधनों से भरपूर केंद्रीय गंगा घाटी पर नियंत्रण, जिससे यह सामरिक और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। कन्नौज व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र भी था, जो रेशमी मार्ग से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा, युद्ध के माध्यम से लूट का भी एक इरादा था।

त्रैतीय संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई

- संघर्ष की शुरुआत वात्सराज, प्रतिहार शासक, और धर्मपाल, पाल शासक, के बीच हुई, जो दोनों कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

- वात्सराज ने गंगा के दोआब में धर्मपाल को एक लड़ाई में पराजित किया।

- हालांकि, वात्सराज को ध्रुव, राष्ट्रकूट राजा, द्वारा भी पराजित किया गया, जिसने धर्मपाल और वात्सराज दोनों को हराया।

- इस हार और जीत के चक्र ने पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच त्रैतीय संघर्ष को जन्म दिया।

त्रैतीय संघर्ष के परिणाम:

- ध्रुव के हमले के बाद, धर्मपाल ने अपने क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया और कन्नौज के सिंहासन पर चक्रयुध को बिठाया।

- हालांकि, वात्सराज के उत्तराधिकारी नागभट्ट II ने अंततः कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त किया, चक्रयुध को भगा दिया और धर्मपाल को हराया।

- कन्नौज के लिए संघर्ष नागभट्ट II के तहत तेज हो गया, जिन्होंने उस पर नियंत्रण स्थापित किया।

- राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III के शासन के दौरान, चोलों के खिलाफ सफल अभियान चलाए गए, और राष्ट्रकूटों ने अन्य सामंत शासकों के साथ विवाह गठबंधन बनाए।

- 9वीं सदी के अंत तक, राष्ट्रकूटों और पालों की शक्तियाँ कमजोर होने लगीं।

- अंततः, प्रतिहार त्रैतीय संघर्ष से विजयी हुए और मध्य भारत के शासक के रूप में स्थापित हुए।

- यह संघर्ष दो शताब्दियों तक चला, जिसने तीनों राजवंशों को लंबे समय में कमजोर किया और क्षेत्र की राजनीतिक विघटन का कारण बना, जिससे मध्य पूर्व के इस्लामी आक्रमणकारियों को लाभ हुआ।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|