बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

| Table of contents |

|

| बक्सर की लड़ाई: शक्ति के लिए संघर्ष |

|

| इलाहाबाद की संधि (1765) |

|

| बक्सर की लड़ाई के प्रभाव और महत्व |

|

| बंगाल में प्रशासन की दोहरी प्रणाली (1765-1772) |

|

प्लासी की लड़ाई

- 23 जून, 1757: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की।

- यह विजय: बंगाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक थी, जो अगले एक सदी तक भारत के बहुत से हिस्सों में फैल गया।

- लड़ाई: प्लासी के निकट, भागीरथी नदी के किनारे हुई, जो कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर और मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है।

- मुर्शिदाबाद: तब बंगाल की राजधानी थी।

लड़ाई की पृष्ठभूमि और कारण

लड़ाई की पृष्ठभूमि और कारण

- 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मद्रास, कलकत्ता, और बॉम्बे में महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित कर लिए थे।

- ब्रिटिशों ने विभिन्न भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ गठबंधन बनाए, सुरक्षा के बदले में रियायतें प्रदान की।

- डच और पुर्तगाली के साथ प्रतिस्पर्धा कम हो गई थी, और फ्रेंच अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहे थे।

- 1740 से बंगाल के नवाब आलवर्दी खान यूरोपीय लोगों के प्रति सख्त थे लेकिन मराठों के साथ संघर्ष के दौरान उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए।

- आलवर्दी खान ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रॉक्सी युद्धों के प्रति सतर्क थे और बंगाल में समान संघर्ष से बचना चाहते थे।

- आलवर्दी खान की अप्रैल 1756 में मृत्यु के बाद, उनके पोते सिराज-उद-दौला, जो अपने उग्र स्वभाव और यूरोपीय लाभों के प्रति संदेह के लिए जाने जाते थे, ने उनका स्थान लिया।

- ब्रिटिशों का लक्ष्य बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करना और नवाब की शक्ति को समाप्त करना था।

- ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया।

- संघर्ष तब उत्पन्न हुआ जब सिराज-उद-दौला ने ब्रिटिशों को उनकी अनधिकृत गतिविधियाँ रोकने का आदेश दिया।

- जब उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों को घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 16 जून, 1756 को कलकत्ता पर कब्जा कर लिया गया।

- किला 20 जून, 1756 को ब्रिटिश गार्द के संक्षिप्त बचाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया।

कलकत्ता का काला गड्ढा

कलकत्ता का ब्लैक होल क्या था?

- कलकत्ता में पुराने फोर्ट विलियम में स्थित एक छोटा सा कैदखाना था।

- यह उस दुखद घटना के लिए कुख्यात हो गया जो वहां 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना द्वारा किले के काबू किए जाने के बाद घटी।

कलकत्ता के ब्लैक होल में क्या हुआ?

- किले के कब्जे के बाद, ब्रिटिश युद्धबंदियों, जिनमें सैनिक और नागरिक शामिल थे, को ब्लैक होल में बंद कर दिया गया।

- एक बंदी, जिसका नाम होलवेल था, के अनुसार, परिस्थितियाँ अत्यंत तंग और असहनीय थीं।

- होलवेल ने दावा किया कि 146 बंदियों में से जो रात भर बंद थे, उनमें से 123 लोग दम घुटने, गर्मी के थकावट और कुचले जाने के कारण मर गए।

- हालांकि, मौतों की सही संख्या और होलवेल की गवाही की विश्वसनीयता को लेकर विवाद रहा है।

होलवेल ने घटनाओं के बारे में क्या कहा?

- होलवेल ने किले के पतन के बाद घटनाओं के बारे में लिखा, stating कि सिराजुद्दौला ने उन्हें आश्वासन दिया कि बंदियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

- बंदियों को 14 बाई 18 फीट के एक छोटे से जेल में बंद किया गया।

- जब अगले दिन जेल खोली गई, तो केवल 23 बंदी जीवित थे।

- होलवेल ने विश्वास किया कि कठोर व्यवहार जमातदारों की नाराजगी के कारण था, जो बंदियों के लिए जिम्मेदार थे, और यह सिराज द्वारा आदेशित नहीं था।

जेल खोले जाने के बाद क्या हुआ?

- जेल खोले जाने के बाद, मृत शरीरों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया।

- होलवेल और तीन अन्य बचे हुए लोग मुरशिदाबाद के लिए कैदियों के रूप में भेजे गए, जबकि शेष बचे हुए लोग रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में राहत अभियान के बाद स्वतंत्र हो गए।

होलवेल की गवाही का क्या प्रभाव पड़ा?

हॉलवेल की कालीhole घटना की रिपोर्ट ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के नवाब के खिलाफ retaliate करने के लिए भेजा।

कलकत्ता के कालेhole के चारों ओर कौन सी विवाद हैं?

- कुछ इतिहासकारों ने हॉलवेल के दावों की सटीकता पर सवाल उठाया है क्योंकि उस समय किले में कई गैर-लड़ाकू लोग मौजूद थे।

- 1915 में, ब्रिटिश विद्वान जे.एच. लिटिल ने हॉलवेल की विश्वसनीयता पर आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं हो सकती।

- क्या 146 यूरोपीय वयस्क 267 वर्ग फीट के स्थान में समा सकते थे, इस पर संदेह है।

- हॉलवेल की रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि की कमी के कारण, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कोई घटना उस तरह से नहीं हुई जैसा वर्णित किया गया था।

- घटना के बाद केवल चालीस-तीन गार्जियन के सदस्य लापता हुए, जिससे मौतों की अधिकतम संख्या पर सवाल उठते हैं।

ब्रिटिशों की प्रतिक्रिया

जब कलकत्ता के पतन की खबर 16 अगस्त 1756 को मद्रास पहुंची, तो परिषद ने तुरंत कर्नल क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के तहत मद्रास से एक अभियान बल भेजा।

- फोर्ट सेंट जॉर्ज की परिषद से एक पत्र में कहा गया कि अभियान का उद्देश्य केवल बंगाल में ब्रिटिश बस्तियों को पुनर्स्थापित करना नहीं है, बल्कि कंपनी के विशेषाधिकारों की मान्यता और इसके नुकसान के लिए मुआवजे को बिना युद्ध उकसाए प्राप्त करना भी है।

- यह नवाब के अधीन लोगों में असंतोष और महत्वाकांक्षा के किसी भी संकेत का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

- क्लाइव ने जमीनी बलों की कमान संभाली, जिसमें 900 यूरोपीय और 1500 सिपाही शामिल थे, जबकि वॉटसन ने नौसैनिक स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया।

- नौका दल ने दिसंबर में हुगली नदी में प्रवेश किया।

- 29 दिसंबर को, बल ने बज बज के किले से दुश्मन को बाहर निकाल दिया।

- क्लाइव और वॉटसन 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता की ओर बढ़े, जहां 500 पुरुषों की गार्जियन ने न्यूनतम प्रतिरोध के बाद समर्पण किया।

- कलकत्ता को पुनः कब्जा किए जाने के बाद, परिषद को पुनर्स्थापित किया गया और नवाब के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई।

- फोर्ट विलियम की किलेबंदी को मजबूत किया गया और शहर के उत्तर-पूर्व में एक रक्षा स्थिति स्थापित की गई।

बंगाल अभियान

- 9 जनवरी 1757 को, कैप्टन कूट और मेजर किलपैट्रिक की अगुवाई में 650 पुरुषों के एक समूह ने कलकत्ता से 37 किमी उत्तर में स्थित हुगली शहर पर हमला किया और लूटपाट की।

- इस हमले के जवाब में, नवाब ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और कलकत्ता की ओर बढ़ा, 3 फरवरी को पहुँचा और मराठा खाई के पार शिविर स्थापित किया।

- प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद, ब्रिटिश बलों को पूरे युद्ध के दौरान व्यापार और पुनः आपूर्ति से काट दिया गया।

- नवाब का लक्ष्य संघर्ष को लंबे समय तक खींचना था, लेकिन उन्होंने युद्ध को जल्दी समाप्त करने की कोशिश में एक रणनीतिक गलती की।

- नवाब ने कलकत्ता में 40,000 घोड़ों, 60,000 पैदल सैनिकों, और 50 हाथियों सहित एक विशाल सेना को लाया और शहर पर हमले की तैयारी की।

- एक निर्णायक कदम में, क्लाइव ने एक पूर्व-emptive हमला किया, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ।

- नवाब की सेना पराजित हुई, जिसमें भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिशों ने 57 पुरुष खोए, जबकि नवाब की सेना ने 1,300 पुरुष खो दिए।

- इस अप्रत्याशित पराजय का सामना करते हुए, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों के साथ बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की।

- 9 फरवरी को, आलिनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने संघर्ष के अंत को चिह्नित किया।

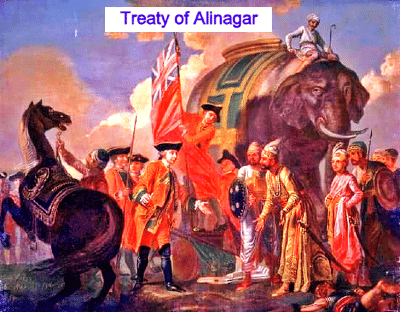

आलिनगर की संधि (9 फरवरी 1757)

- आलिनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच हस्ताक्षरित हुई।

- यह संधि उस संक्षिप्त शीर्षक 'आलिनगर' के नाम पर रखी गई, जो सिराज ने शहर पर नियंत्रण पाने के बाद कलकत्ता को दिया था।

- एक ब्रिटिश हमले के बाद, जिसने नवाब को चिंतित किया, संधि में कई शर्तें शामिल थीं:

- नवाब ने कंपनी के कारखानों को पुनर्स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

- नवाब मुग़ल सम्राट फर्रुख सियार के 1717 के फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता देगा।

- बंगाल से गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामानों को शुल्क से छूट दी जाएगी।

- ब्रिटिशों को कलकत्ता को मजबूत करने और वहां सिक्के बनाने की अनुमति दी जाएगी।

- नवाब ने अपनी सेना को अपनी राजधानी, मुर्शिदाबाद, में वापस बुला लिया।

- यह संधि प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई की पूर्वपीठिका थी।

- हालांकि अस्थायी शांति थी, क्लाइव की महत्वाकांक्षाएँ बड़ी थीं।

- उन्होंने न केवल कलकत्ता को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, बल्कि बंगाल में कंपनी के हितों को और अधिक मजबूत और स्थायी रूप से सुरक्षित करने की योजना बनाई।

- अपनी सैन्य क्षमता साबित करने के बाद, क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के संभावित प्रतिद्वंद्वियों को चतुर रणनीतियों के माध्यम से समाप्त करने की योजना बनाई।

- उनका लक्ष्य कंपनी के लाभों को सुरक्षित करना था, न कि बंगाल पर सीधे शासन करना।

- हालाँकि, यह अनजाने में ब्रिटिशों को दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक का स्वामी बना देगा, जो उनके अपने देश से दूर था।

चंदननगर की लूटपाट

- बुसी द्वारा उत्पन्न खतरे और यूरोप में चल रहे सात वर्षों के युद्ध के कारण, ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में फ्रांसीसी खतरे को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया।

- क्लाइव का लक्ष्य चंदननगर नामक फ्रांसीसी नगर पर कब्जा करना था, जो कोलकाता से 32 किमी उत्तर में स्थित था।

- नवाब की संभावित प्रतिक्रिया को समझने के लिए, क्लाइव ने यह स्पष्टता प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या नवाब चंदननगर पर हमले की स्थिति में हस्तक्षेप करेगा।

- नवाब के अस्पष्ट उत्तरों ने क्लाइव को यह विश्वास दिलाया कि उसे हमले के लिए पार्श्व समर्थन प्राप्त है।

- 14 मार्च को, क्लाइव ने चंदननगर के नगर और किले के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की।

- फ्रांसीसियों को उम्मीद थी कि नवाब की सेनाएँ हुगली में उनका समर्थन करेंगी, लेकिन हुगली के गवर्नर, नंद कुमार, को रिश्वत देकर निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे नवाब चंदननगर को मजबूत नहीं कर सका।

- किले की मजबूत रक्षा के बावजूद, एडमिरल वॉटसन के स्क्वाड्रन ने 23 मार्च को घेराबंदी को तोड़ दिया।

- फ्रांसीसियों ने 24 मार्च को शांति का झंडा उठाया।

- चंदननगर की लूट के बाद, क्लाइव ने मद्रास लौटने का आदेश न मानते हुए बंगाल में रहने का निर्णय लिया और अपनी सेना को हुगली के उत्तर में ले गया।

- नवाब को चंदननगर पर हमले की खबर सुनकर क्रोध आ गया। ब्रिटिशों के प्रति उसकी पूर्ववर्ती दुश्मनी फिर से उभर आई, जिससे उसने उनके खिलाफ सहयोग खोजने का प्रयास किया।

- हालाँकि, नवाब अफगानों द्वारा अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में उत्तर से और मराठों द्वारा पश्चिम से उत्पन्न खतरे को लेकर भी चिंतित था, जिसने उसके लिए ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी पूरी सेना को तैनात करने की क्षमता को सीमित कर दिया।

- इस प्रतिक्रिया में, सिराज ने जीन लॉ, जो कोसिम्बाजार में फ्रांसीसी फैक्ट्री के प्रमुख थे, और बुसी के साथ गुप्त वार्तालाप किया।

- नवाब ने अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को राय दुल्लभ के अधीन प्लासे में भेजा, जो कोसिम्बाजार के द्वीप पर स्थित था।

नवाब सिराज-उद-दौला के खिलाफ षड्यंत्र

- सात साल के युद्ध (1756-1763) के दौरान, फ्रांसीसी पूर्वी भारत कंपनी ने ब्रिटिशों के खिलाफ नवाब सिराज-उद-दौला का समर्थन करने के लिए सैनिक भेजे, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है।

- ब्रिटिश, जो संख्या में कम थे और नवाब के लिए फ्रांसीसी समर्थन से डर गए थे, ने सिराज-उद-दौला के पद से हटा दिए गए सेना प्रमुख मीर जाफर और अन्य के साथ एक साजिश बनाई।

- सिराज के दरबार में नवाब के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था, जिसमें जगत सेठ अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित थे।

- जगत सेठ, बंगाल के प्रभावशाली व्यापारी, पूर्व के नवाब अलीवर्दी को पसंद करते थे।

- ब्रिटिश पूर्वी भारत कंपनी के प्रतिनिधि विलियम वॉट्स ने रॉबर्ट क्लाइव को नवाब को उखाड़ फेंकने की साजिश के बारे में सूचित किया।

- क्लाइव ने इस जानकारी को कोलकाता की चयन समिति के सामने रखा, जिसने मीर जाफर के साथ गठबंधन का समर्थन किया।

- ब्रिटिशों और मीर जाफर के बीच एक संधि स्थापित की गई, जिसमें उन्हें नवाब बनने में सहायता देने का वादा किया गया, जिसके बदले में सैनिक समर्थन और वित्तीय मुआवजा दिया गया।

- मीर जाफर और जगत सेठ ने अपनी ब्रिटिशों के साथ गठबंधन को ओमिचंद से छिपाने की योजना बनाई।

- जब ओमिचंद ने साजिश का पता लगाया, तो उसने तीन मिलियन रुपये के बड़े हिस्से की मांग की, यह धमकी देते हुए कि वह साजिश का खुलासा कर देगा।

- इसके जवाब में, क्लाइव ने दो संधियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया: एक असली और एक नकली, ताकि ओमिचंद को संतुष्ट किया जा सके और साजिश को बरकरार रखा जा सके।

- 14 जून को, क्लाइव ने सिराज के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

- 15 जून को, सिराज ने मीर जाफर पर ब्रिटिशों के साथ साजिश करने का संदेह किया और अपने महल पर हमले का आदेश दिया।

- मीर जाफर ने ब्रिटिशों के साथ न जाने का वादा किया, लेकिन नवाब की सेनाओं ने प्लासी के लिए प्रस्थान में देरी की, क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिला, और केवल 21 जून को पहुंचे।

- प्लासी की लड़ाई 23 जून, 1757 को सिराज-उद-दौला, जो फ्रांसीसियों द्वारा समर्थित थे, और क्लाइव की सेनाओं के बीच हुई।

- सिराज की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 28,000 घुड़सवार थे, जबकि क्लाइव के पास केवल 3,000 सैनिक थे, जिनमें अंग्रेजी सैनिक भी शामिल थे।

- सिराज के एक कमांडर मीर जाफर ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि सिराज के केवल दो जनरलों ने जोरदार लड़ाई की, लेकिन मीर मदन की मृत्यु ने नवाब की सेनाओं को निराश कर दिया।

- लड़ाई कई घंटों तक अनिश्चित रही जब तक कि मीर जाफर ने सिराज को पीछे हटने की सलाह नहीं दी।

- अपने जनरलों पर विश्वास न करते हुए और एक ज्योतिषी की चेतावनी से प्रभावित होकर, सिराज तेज ऊंट पर भाग गया, उसकी सेना उसके पीछे आई।

- आखिरकार सिराज-उद-दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान ने मार डाला, जो फिर से मुरशिदाबाद का नवाब बन गया।

परिणाम

ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप, ब्रिटिशों ने मराठा खाई के भीतर और इसके 600 गज आगे की भूमि पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस समझौते में बंगाल के 24 परगनों का जमींदारी भी शामिल था। इसने 1717 के फरमान की पुष्टि की और ब्रिटिशों को उनके नुकसान के लिए 22 मिलियन रुपये की वसूली का आदेश दिया। वसूली में नौसेना स्क्वाड्रन, सेना और समिति को किए गए दान शामिल थे। सिराज-उद-दौला की अपेक्षा से कम संपत्ति के कारण, 29 जून को एक परिषद ने तुरंत आधी राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया। भुगतान का ढांचा दो-तिहाई सिक्कों में और एक-तिहाई गहनों और कीमती वस्तुओं में था। समझौते से ओमिकंद को कुछ भी नहीं मिला, जिससे उसकी पागलपन की स्थिति बन गई। 1760 में, क्लाइव इंग्लैंड लौटे, उन्हें प्लासी के विजेता और भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थापक के रूप में मनाया गया। उन्हें लॉर्ड का खिताब दिया गया। इस समय, ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण नहीं रखा और न ही ऐसा करने की इच्छा थी; वे अधिक व्यापारिक अधिकार चाहते थे। मीर जाफर ने सिराज-उद-दौला को बाहर किया था, और क्लाइव का बंगाल पर शासन करने का कोई इरादा नहीं था। क्लाइव ने बंगाल को एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ा माना।

राजनीतिक प्रभाव:

- प्लासी की लड़ाई ने बंगाल में ब्रिटिश अत्याचार की शुरुआत का संकेत दिया।

- हालांकि यह एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष नहीं था, लेकिन इसने लॉर्ड क्लाइव के कूटनीतिक कौशल को प्रदर्शित किया, जिससे बिना अधिक लड़ाई के विजय प्राप्त हुई।

- कुछ इतिहासकार इस लड़ाई को एक लेन-देन के रूप में देखते हैं जहां बंगाल के बैंकर्स और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के प्रति धोखा दिया।

- प्लासी के बाद, बंगाल को लूट लिया गया और इसे अंग्रेजों के नियंत्रण में दे दिया गया, जिन्होंने इसे अपने विशाल संसाधनों के कारण सबसे समृद्ध प्रांत माना।

आर्थिक प्रभाव:

- युद्ध से पहले, अंग्रेज़ कंपनी बंगाल में कई यूरोपीय व्यापारियों में से एक थी, जो नवाब द्वारा लगाए गए भारी करों का सामना कर रही थी।

प्लासी के बाद, अंग्रेज़ों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर लिया, जिससे उनके व्यापारिक दायित्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

ब्रिटिशों ने 1759 में मसुलीपटम में फ्रांसीसी को हराया, उत्तर सर्कारों को सुरक्षित किया, और डचों को भी हराया।

प्लासी ने अंग्रेज़ों को बंगाल के व्यापार और प्रशासन पर विशेष नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाया, जो भारत के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

बंगाल से लूटने से औद्योगिक क्रांति में योगदान मिला, जो लगभग 1770 में शुरू हुई, युद्ध के तुरंत बाद।

सैन्य प्रभाव:

- साधारण बंगालियों की स्थिति नवाब की कमजोरी के कारण बिगड़ गई, जिससे कानून व्यवस्था की कमी और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आर्थिक शोषण हुआ।

ब्रिटिशों ने आगे उपनिवेशीकरण के लिए भारतीय सिपाहियों की एक सेना बनाई और सिंगापुर, पेनांग, बर्मा, नेपाल, और मलक्का में बफर उपनिवेश अधिग्रहित किए।

एशिया में ब्रिटिश प्रगति को श्रेष्ठ सैन्य, आधुनिक तोपखाने, और नौसेना का समर्थन प्राप्त था।

प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे का प्रारंभ किया, जिसका प्रभाव केवल बंगाल पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर पड़ा।

यह पूर्व भारत कंपनी की अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वियों पर सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण था।

मीर जाफर (1757-1760)

- प्लासी की लड़ाई के बाद, मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए, लेकिन उनकी शक्ति मुख्यतः एक औपचारिकता थी।

उन्होंने विदेशी खतरों के खिलाफ समर्थन और सुरक्षा के लिए ब्रिटिश पूर्व भारत कंपनी पर निर्भरता दिखाई।

ब्रिटिश सेना की 6,000 सैनिकों की टुकड़ी बंगाल में उनकी सहायता के लिए तैनात की गई, जबकि वास्तविक सत्ता कंपनी के पास स्थानांतरित हो गई।

मीर जाफर प्रभावहीन साबित हुए, और उनके शासन के दौरान वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिशों के हाथ में रहा।

उन्होंने गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया क्योंकि कंपनी के अधिकारियों ने विभिन्न तरीकों से उनसे पैसे निकालने की कोशिश की।

उन्हें रॉबर्ट क्लाइव को धन्यवाद के तौर पर एक बड़ी राशि भी चुकानी थी।

कंपनी ने किस्तों में भुगतान के लिए उन पर दबाव डाला, जिससे मीर जाफर पर वित्तीय बोझ और ब्रिटिशों की बढ़ती वर्चस्व के कारण तनाव बढ़ गया।

इस बीच, डचों ने 1759 में ब्रिटिशों के खिलाफ मीर जाफर के साथ साजिश रची।

चिनसुरा/बेदारा की लड़ाई (1759)

- ब्रिटिशों द्वारा कमजोर महसूस करते हुए, मीर जाफर ने डचों का समर्थन करना शुरू किया ताकि वे ब्रिटिशों को बंगाल से बाहर निकाल सकें। 1759 के अंत में, डचों ने जावा से बंगाल के लिए जहाज और सैनिक भेजे, जो कि चिन्सुरा में अपने बस्ती को सुदृढ़ करने के लिए थे, हालांकि ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच औपचारिक युद्ध नहीं था। हालांकि, क्लाइव ने एक प्रतिक्रमण शुरू किया और 25 नवंबर 1759 को चिन्सुरा की लड़ाई में बड़े डच बल को पराजित किया। उन्होंने 1623 में डचों द्वारा अंग्रेज़ी कंपनी के कर्मचारियों को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड देने के लिए अंबोइना नरसंहार का प्रतिशोध भी लिया। उसी वर्ष, मुग़ल सम्राट के बड़े बेटे अली गोहौर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और शुजाउद्दौला, अवध के नवाब की मदद से पटना की घेराबंदी की। अभिभूत महसूस करते हुए, मीर जाफर ने ब्रिटिशों से सहायता मांगी। उनकी मदद से, उन्होंने अली गोहौर की सेनाओं को पराजित किया। इस समर्थन के परिणामस्वरूप, क्लाइव को दक्षिण कलकत्ता से राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया, जिसे क्लाइव की जागीर कहा जाता था, जिसने मीर जाफर के संसाधनों को वार्षिक तीस हजार रुपये से और घटा दिया। जब क्लाइव अस्वस्थता के कारण इंग्लैंड लौटे, तो उन्हें लॉर्ड क्लाइव, बैरन ऑफ प्लासी की उपाधि से सम्मानित किया गया और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सीट मिली। क्लाइव के जाने के बाद, कंपनी के अधिकारियों ने बेईमानी के तरीकों से अधिक धन कमाना शुरू कर दिया, जिससे मीर जाफर निरंतर भुगतानों से थक गए और उनके खजाने में कमी आ गई।

मीर कासिम (1761-1763)

- मीर जाफर, बंगाल के नवाब, ब्रिटिशों के बढ़ते मांगों और उनके खाली खजाने के दबाव में थे। इन मांगों को पूरा न कर पाने के कारण उनकी सरकार में रुचि कम हो गई और वे बंगाल के लोगों में अस्वीकृत हो गए। ब्रिटिशों ने मीर जाफर को उनके दामाद, मीर कासिम से बदलने का निर्णय लिया, जिन्होंने उन्हें अधिक भुगतान करने का वादा किया। मीर कासिम को अधिक सक्षम और महत्वाकांक्षी माना गया। जब मीर कासिम ने 1761 से 1763 तक नवाब का पद संभाला, तो उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण से अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मोंघीर स्थानांतरित की ताकि वह ब्रिटिश प्रभाव से दूर हो सकें। मीर कासिम ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी सेना का पुनर्गठन किया, शस्त्र कारखाने स्थापित किए और अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य तकनीकों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपने खाली खजाने को भरने के लिए राज्य के बकाया का संग्रह करने के लिए भी काम किया। ब्रिटिश अधिकारियों जैसे वंसिटार्ट की शिकायतों के बावजूद, मीर कासिम ने अपनी सैन्य बलों को कम करने से इनकार किया, जिससे ब्रिटिशों में नाराजगी बढ़ी।

दस्तक का दुरुपयोग: दस्तक एक व्यापार अनुमति पत्र था जो मुग़ल सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जिससे उन्हें बंगाल में बिना कस्टम ड्यूटी के व्यापार करने की अनुमति मिली।

यह अधिकार केवल कंपनी के लिए था, जैसा कि 1717 के फरमान में उल्लेखित है, लेकिन इसे अक्सर निजी व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया।

- निजी व्यापारियों ने दस्तक का दुरुपयोग किया, इसे सरकारी चौकियों को दिखाकर, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और स्थानीय व्यापारियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई।

- सिराजुद्दौला ने इस दुरुपयोग का विरोध किया, जिससे कंपनी के साथ संघर्ष हुआ।

- मीर कासिम ने भी दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया और स्थानीय व्यापारियों की रक्षा के प्रयास में अंतर्देशीय करों को समाप्त कर दिया।

- इस कार्रवाई ने ब्रिटिशों के साथ संघर्ष को बढ़ा दिया।

- 1763 में, मीर कासिम ने पटना में कंपनी के कार्यालयों पर हमला किया, जिसमें कई यूरोपियन, जिसमें रेजिडेंट वॉरेन हेस्टिंग्स भी शामिल थे, की हत्या कर दी।

वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें 1758 में मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, बांग्ला में व्यापारिक दुरुपयोगों से निराश थे।

- उन्होंने देखा कि कुछ व्यापारी ब्रिटिश ध्वज की सुरक्षा में व्यक्तिगत लाभ के लिए स्थिति का दुरुपयोग कर रहे थे।

- हेस्टिंग्स का मानना था कि ये दुरुपयोग ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उन्होंने कोलकाता में अधिकारियों से इस मुद्दे को हल करने की अपील की।

- हालांकि, उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें अन्य परिषद सदस्यों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जो व्यापार से लाभान्वित हुए थे।

- निराश होकर, हेस्टिंग्स ने इस्तीफा देने पर विचार किया, लेकिन बांग्ला में फिर से शुरू हुई लड़ाई के कारण उनकी departure में देरी हो गई।

- उन्होंने अंततः दिसंबर 1764 में इस्तीफा दिया और ब्रिटेन लौट आए।

बक्सर की लड़ाई: शक्ति के लिए संघर्ष

प्लासी की लड़ाई के बाद, ब्रिटिशों और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच तनाव बढ़ गया। ब्रिटिश चाहते थे कि मीर कासिम उनके कठपुतली बनें, लेकिन उनका उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव को कम करना था।

बंगाल को मजबूत करने के लिए, मीर कासिम ने कई परिवर्तन किए, जैसे:

- प्रशासनिक लागत में कटौती करना,

- हथियारों का उत्पादन करना,

- नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करना,

- नए कर लगाना,

- राजधानी को स्थानांतरित करना।

उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों के कारण कुछ करों को समाप्त कर दिया, जिससे ब्रिटिशों का गुस्सा बढ़ गया।

संघर्ष बढ़ते गए, जिसके परिणामस्वरूप मीर कासिम को जून से सितंबर 1763 के बीच तीन लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा। अंततः, वे बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद भाग गए।

शाह आलम II, मुग़ल सम्राट, ने बंगाल सहित राज्यों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन वह ब्रिटिशों के खिलाफ असहाय थे। उन्हें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का समर्थन प्राप्त था, जो भी ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते थे।

मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम II ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ बंगाल को फिर से हासिल करने और ब्रिटिश शक्ति को कम करने के लिए एकजुटता दिखाई।

बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के निकट हुई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेकर मुनरो ने किया और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम II की सहयोगी सेनाओं ने भाग लिया।

मुग़ल शिविर में आंतरिक संघर्ष था, जिसमें शाह आलम II और शुजा-उद-दौला के बीच मतभेद थे। मीर कासिम ने अनिच्छा दिखाई, जिससे सहयोगियों के बीच समन्वय की कमी हुई और उनकी हार हो गई।

लड़ाई के बाद, मीर कासिम भाग गए और उनकी मृत्यु हो गई, शाह आलम II ने ब्रिटिशों के पास शरण ली, और शुजा-उद-दौला ने 1765 तक ब्रिटिशों का विरोध जारी रखा, फिर भाग गए।

रॉबर्ट क्लाइव, जो लड़ाई के दौरान इंग्लैंड में थे, ब्रिटिश विजय के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लौटे। यह लड़ाई भारत में ब्रिटिश सैन्य ताकत को प्रदर्शित करती है, जो प्लासी की धोखाधड़ी वाली विजय की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुई।

बक्सर की लड़ाई की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के साथ हुई।

इलाहाबाद की संधि (1765)

बक्सर की लड़ाई का मुख्य परिणाम इलाहाबाद की संधि था, जिसमें दो अलग-अलग संधियाँ शामिल थीं:

- पहली संधि: यह ईस्ट इंडिया कंपनी (लॉर्ड क्लाइव के प्रतिनिधित्व में) और मुग़ल सम्राट शाह आलम II के बीच थी। मुख्य बिंदु थे:

- मुग़ल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय अधिकार (दिवानी) दिए, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्रित करने और प्रशासन करने की अनुमति मिली।

- निजामत अधिकार, जिसमें पुलिस और न्यायिक शक्तियाँ शामिल थीं, बंगाल के नवाब को दी गईं।

- इसके बदले में, कंपनी ने मुग़लों को 26 लाख रुपये का वार्षिक कर अदा किया।

- कोरा और इलाहाबाद के जिले मुग़ल सम्राट को वापस कर दिए गए।

- दूसरी संधि: यह ईस्ट इंडिया कंपनी (जिसका प्रतिनिधित्व भी लॉर्ड क्लाइव ने किया) और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच थी। मुख्य बिंदु थे:

- अवध शुजा-उद-दौला को वापस किया गया, लेकिन इलाहाबाद और कोरा उनसे ले लिए गए।

- अवध के नवाब को ब्रिटिशों को 53 लाख रुपये का युद्ध मुआवजा देना पड़ा।

- वाराणसी क्षेत्र के जमींदारी अधिकार बलवंत राय को दिए गए।

- एक अंग्रेज़ निवासी लखनऊ में तैनात किया जाएगा, और नवाब को सभी खर्चों का वहन करना होगा।

- नवाब ने कंपनी के साथ एक आक्रामक और रक्षात्मक संधि भी की, जिसमें उन्होंने सैन्य सहायता प्रदान करने और कंपनी ने नवाब की रक्षा में सहायता करने का सहमति दी।

लॉर्ड क्लाइव ने इन संधियों के माध्यम से उत्तरी भारत के लगभग आधे भाग के भाग्य का निर्धारण किया।

बक्सर की लड़ाई के प्रभाव और महत्व

बक्सर की लड़ाई ऐतिहासिक रूप से प्लासी की लड़ाई की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया।

- बक्सर के बाद, बंगाल का नवाब एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बन गया, कंपनी ने बंगाल की संपत्ति का शोषण करना शुरू कर दिया, अवध का नवाब एक सहयोगी बन गया, और मुग़ल सम्राट ने कंपनी पर निर्भरता बढ़ा दी।

- यह लड़ाई भारतीय बलों की राजनीतिक कमजोरियों और सैन्य कमियों को उजागर करती है और मुग़ल साम्राज्य के पतन को दर्शाती है।

- बक्सर ने अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया और यह प्लासी से अधिक महत्वपूर्ण था, जहाँ विजय धोखे से प्राप्त की गई थी।

- जहाँ प्लासी ने बंगाल के नवाब की हार को चिह्नित किया, बक्सर ने मुग़ल सम्राट और शक्तिशाली अवध के नवाब की हार को दिखाया।

- लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि ने भारत के एक महत्वपूर्ण भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत की।

बक्सर ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया, जिससे प्लासी में प्रारंभ किया गया कार्य पूरा हुआ।

बक्सर के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जबकि मुग़ल सम्राट ब्रिटिशों के नियंत्रण में थे।

कंपनी ने सेना, वित्त और राजस्व का प्रबंधन किया, एक शक्तिशाली प्रशासनिक बल बन गई।

बंगाल की संपत्ति ने ब्रिटिशों को भारत के अन्य क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार करने में सक्षम बनाया।

बक्सर ने पूर्वी भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को मजबूत किया और प्लासी के परिणामों की पुष्टि की।

बंगाल में प्रशासन की दोहरी प्रणाली (1765-1772)

प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच साझा किया गया था, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी।

यह प्रणाली 1765 से 1772 तक लागू रही।

मुग़ल सम्राट से दिवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद, क्लाइव ने राजस्व एकत्रित करने के लिए भारतीयों को नियुक्त किया और दो उप-दीवान नियुक्त किए: मीर रज़ा खान बंगाल के लिए और राजा शीताब रॉय बिहार के लिए।

नवाब निजामत कार्यों (पुलिस और न्यायिक मामलों) के लिए जिम्मेदार था, लेकिन कंपनी ने भी इन कार्यों में भाग लिया। ब्रिटिशों ने मोहम्मद रज़ा खान को इन कार्यों के लिए उप-नाज़िम नियुक्त किया, और उन्हें कंपनी की अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकता था।

शक्ति के सैद्धांतिक विभाजन के बावजूद, कंपनी ने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से दिवानी और निजामत दोनों कार्यों पर वास्तविक नियंत्रण रखा।

यह व्यवस्था कंपनी के लिए लाभदायक थी क्योंकि इससे उन्हें बिना जिम्मेदारी उठाए शक्ति wield करने की अनुमति मिली।

1772 में, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|