बिपन चंद्र का सारांश: मुग़ल साम्राज्य का पतन | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

मुगल साम्राज्य का पतन

परिचय

- मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्तिशाली और प्रशंसा योग्य था, 18वीं शताब्दी के पहले भाग में धीरे-धीरे पतन की ओर बढ़ा। 1803 तक, साम्राज्य दिल्ली के चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र में सिमट गया, अंततः ब्रिटिश कब्जे में चला गया।

इस पतन के पीछे के कारणों को समझना भारत की मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं की कमजोरियों पर प्रकाश डालता है।

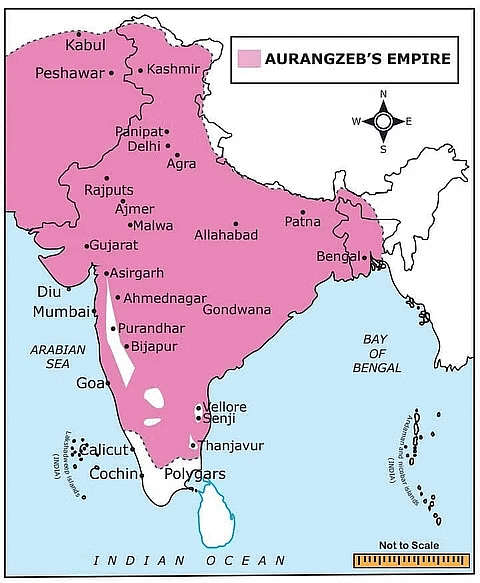

प्रारंभिक स्थिरता और औरंगजेब का शासन

- औरंगजेब के मजबूत और लंबे शासन के दौरान, साम्राज्य ने अंतर्निहित मुद्दों के बावजूद स्थिरता का अनुभव किया। विवादास्पद नीतियों के बावजूद, मुग़ल प्रशासन प्रभावी बना रहा, और औरंगजेब की मृत्यु तक सैन्य शक्ति प्रबल थी।

- मुगल वंश के प्रति सम्मान पूरे साम्राज्य में बना रहा।

बाहादुर शाह का शासन

- बाहादुर शाह, अपने पिता की मृत्यु के बाद विजयी होकर उभरे, समझौते और मेलजोल की नीति अपनाई। उनके शासन में औरंगजेब की कुछ कठोर नीतियों से परहेज किया गया, जिसमें हिंदू राजाओं और मंदिरों के प्रति अधिक सहिष्णुता शामिल थी।

- राजपूत राज्यों जैसे आम्बर और मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रारंभिक प्रयासों का सामना प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः समझौते हुए, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हुए। जबकि राज्यों को उनके शासकों को पुनर्स्थापित किया गया, कुछ विशेषाधिकार और पदों की मांगें पूरी नहीं की गईं।

मराठा सरदारों के प्रति नीति

- बाहादुर शाह की मराठा सरदारों के प्रति नीति आधे-अधूरे मेलजोल की विशेषता थी। मराठों के साथ सुलह के प्रयास सीमित सफलता के साथ मिले, जो इस शक्तिशाली गुट के साथ निपटने में निर्णय की कमी को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, बाहादुर शाह का शासन समझौते और मेलजोल के प्रयासों का एक दौर था, लेकिन साम्राज्य की अंतर्निहित संरचनात्मक कमजोरियाँ बनी रहीं, जो इसके अंततः पतन में योगदान करती रहीं। बाहादुर शाह जफ़र

मुगल साम्राज्य के पतन में आगे के विकास

मराठा संबंध

- बहादुर शाह के मराठाओं को संतुष्ट करने के प्रयास विफल रहे क्योंकि उन्होंने उनकी मांगों को पूरी तरह से नहीं माना, विशेष रूप से उन्हें चौथ देने में असफल रहे।

- शाहू को कानूनी मराठा राजा के रूप में मान्यता देने से इनकार करने के कारण मराठा साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिसने डेक्कन क्षेत्र में अराजकता को बढ़ावा दिया।

- मराठा सरदारों के बीच असंतोष बना रहा, जिसने मुगल सत्ता के तहत शांति और व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों को बाधित किया।

सिख विद्रोह का प्रबंधन

- सिखों को शांत करने के लिए प्रारंभिक प्रयासों में गुरु गोबिंद सिंह के साथ शांति स्थापित करना और उन्हें उच्च पद देना शामिल था।

- हालांकि, गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद, बंडा बहादुर के तहत सिख विद्रोह ने बहादुर शाह को सीधे कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया।

- सिख किलों को पकड़ने में प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद, विद्रोह जारी रहा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सिखों द्वारा पुनः प्राप्त किया गया।

क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ संबंध

- बहादुर शाह ने बुंदेलखंड के छत्रसाल और कुरामन जाट जैसे क्षेत्रीय प्रमुखों को मनाने का प्रयास किया, उनकी वफादारी सुनिश्चित की।

- हालांकि, उनके अंधाधुंध जागीर और पदोन्नति देने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई, जिससे रॉयल खजाना खाली हो गया।

- साम्राज्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके प्रयासों के बावजूद, 1712 में उनकी समय से पहले मृत्यु ने साम्राज्य को और भी अराजकता में धकेल दिया।

राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव

- बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, उत्तराधिकार युद्धों ने शक्ति संतुलन में बदलाव देखा, जिसमें महत्वाकांक्षी नवाब सीधे अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे।

- जहांदार शाह, एक कमजोर और प्रभावहीन शासक, शक्तिशाली नवाबों जैसे जुल्फिकार खान पर बहुत निर्भर हो गया।

- जुल्फिकार खान ने सामंजस्य की आवश्यकता को पहचानते हुए, औरंगजेब की नीतियों को पलट दिया, राजपूत राजाओं और मराठा सरदारों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए।

- उन्होंने जिज़्या कर को समाप्त किया और क्षेत्रीय प्रमुखों को महत्वपूर्ण रियायतें दीं, अपने पद को मजबूत करने और साम्राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया।

ये विकास मुगल साम्राज्य के निरंतर पतन में योगदान देने वाले जटिल कारकों के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, जिसमें आंतरिक संघर्ष, वित्तीय प्रबंधन की कमी, और राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव शामिल हैं।

राजनीतिक उथल-पुथल और सैय्यद भाइयों का प्रभाव

जुल्फीकार खान- जुल्फीकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए जागीरों के अत्यधिक आवंटन को सीमित करने और नवाबों को उनकी सैनिक संख्या बनाए रखने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया।

- हालांकि, उनकी राजस्व खेती की शुरुआत ने किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिया, जिससे मौजूदा सामाजिक समस्याएं और बढ़ गईं।

- अपने प्रयासों के बावजूद, जुल्फीकार खान को ईर्ष्यालु नवाबों का विरोध का सामना करना पड़ा और सम्राट से पूर्ण विश्वास और सहयोग की कमी थी, जो वज़ीर की महत्वाकांक्षाओं के बारे में दुष्प्रचार से प्रभावित था।

जहंदर शाह का शासन समाप्ति

- जहंदर शाह का अक्षम शासन जनवरी 1713 में आगरा में पराजय के साथ समाप्त हुआ, जिससे फर्रुख सियार का सत्ता में उदय हुआ।

- फर्रुख सियार की विजय सैय्यद भाइयों, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बरहा, के योगदान के कारण थी, जिन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों से सम्मानित किया गया।

- हालांकि, फर्रुख सियार का शासन उनकी अपनी कमजोरियों से भरा था—वह कायर, क्रूर, और बेकार के पसंदीदा लोगों द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते थे।

सैय्यद भाइयों के साथ शक्ति संघर्ष

- अपनी व्यक्तिगत शक्ति की आकांक्षाओं के बावजूद, फर्रुख सियार को सैय्यद भाइयों के साथ शक्ति संघर्ष का सामना करना पड़ा, जो साम्राज्य को स्थिर करने के लिए वास्तविक शक्ति का उपयोग करने में विश्वास करते थे।

- यह शक्ति संघर्ष फर्रुख सियार के शासन के दौरान जारी रहा, सम्राट बार-बार सैय्यद भाइयों को हटाने का प्रयास करता रहा लेकिन असफल रहा।

- 1719 में, सैय्यद भाइयों ने फर्रुख सियार को अपदस्थ कर मुहम्मद शाह को नए सम्राट के रूप में स्थापित किया, जिसे उन्होंने प्रभावी रूप से नियंत्रित किया।

सैय्यद भाइयों का प्रभुत्व

- फर्रुख सियार की बर्खास्तगी के बाद, सैयद भाइयों ने साम्राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्ति हासिल की, जो 1720 तक लगातार कठपुतली सम्राटों पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने इन कठपुतली सम्राटों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया, जिससे उन्होंने राज्य पर अपनी शक्ति को मजबूत किया। इस अवधि में सैयद भाइयों के बीच शक्ति का एकीकरण देखा गया, हालाँकि इसके मुगल साम्राज्य की स्थिरता और स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े।

ये घटनाएँ मुगल साम्राज्य के भीतर निरंतर उथल-पुथल और सत्ताधारी अभिजात वर्ग, नवाबों और सैयद भाइयों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच शक्तियों के बदलते संतुलन को प्रदर्शित करती हैं।

सैयद भाइयों की नीति और उनका पतन

धार्मिक सहिष्णुता और शासन

- सैयद भाइयों ने धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया, यह मानते हुए कि भारत में सामंजस्यपूर्ण शासन के लिए हिंदू और मुस्लिम नवाबों के बीच सहयोग आवश्यक है।

- उन्होंने हिंदू प्रमुखों और नवाबों को प्रशासन में शामिल करने का प्रयास किया, राजपूतों, मराठों और जाटों को प्रतिकूल गुटों के खिलाफ मनाने का प्रयास किया।

तत्काल उपायों में जिज़्या कर और तीर्थयात्री कर को समाप्त करना और मारवाड़ के अजीत सिंह और आम्बर के जय सिंह जैसे प्रभावशाली हिंदू शासकों का समर्थन प्राप्त करना शामिल था।

गठबंधन निर्माण और कूटनीति

- सैयद भाइयों ने जाट प्रमुख चुरामन और मराठों के राजा शाहू जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाए, उन्हें सैन्य समर्थन के बदले में महत्वपूर्ण रियायतें दीं।

- विद्रोहों को नियंत्रित करने और साम्राज्य को स्थिर करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और साजिशों ने उनकी प्रभावशीलता को बाधित किया।

चुनौतियाँ और प्रशासनिक गिरावट

- सुलह के प्रयासों के बावजूद, राजनीतिक संघर्ष और आंतरिक असंतोष के कारण प्रशासनिक विघटन जारी रहा। वित्तीय दबाव बढ़ गया क्योंकि राजस्व संग्रह में कमी आई, अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया, और राजस्व खेती बढ़ी, जिससे वेतन में देरी और सैनिकों के बीच अनुशासनहीनता उत्पन्न हुई।

साजिश और विपक्ष

- एक शक्तिशाली कुलीनों का समूह, जिसका नेतृत्व निज़ाम-उल-मुल्क और मुहम्मद अमीन खान कर रहे थे, सैय्यद भाइयों के खिलाफ साजिश रच रहा था, उनके बढ़ते प्रभाव से नाराज थे। फऱुख सियार का अपदस्थ होना और हत्या ने कुलीनों के डर को बढ़ा दिया, जिससे सैय्यद भाइयों पर विश्वासघात के आरोप लगे। भाइयों की गैर-मुस्लिम शासकों के साथ गठबंधनों और उनकी उदार नीतियों के प्रति disdain ने विपक्ष को प्रोत्साहित किया, जिन्हें मुगल और इस्लाम के खिलाफ माना गया।

सैय्यद भाइयों का पतन

- 1720 में, हुसैन अली खान की हत्या और आगरा के निकट अब्दुल्ला खान की हार ने सैय्यद भाइयों के मुग़ल राजनीति में प्रभुत्व का अंत कर दिया। उनका पतन उनके शक्ति आधार की कमजोरी और मुग़ल दरबार में बदलती गठबंधनों और वफादारियों को उजागर करता है। उन्हें इस उथल-पुथल के दौरान साम्राज्य के नेतृत्व को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इतिहास में "राजा बनाने वाले" के रूप में याद किया गया।

सैय्यद भाइयों का उदय और पतन एक विविध और संघर्षशील साम्राज्य में प्रशासनिक चुनौतियों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जो मुग़ल भारत में धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक गतिशीलता की जटिलताओं को उजागर करता है।

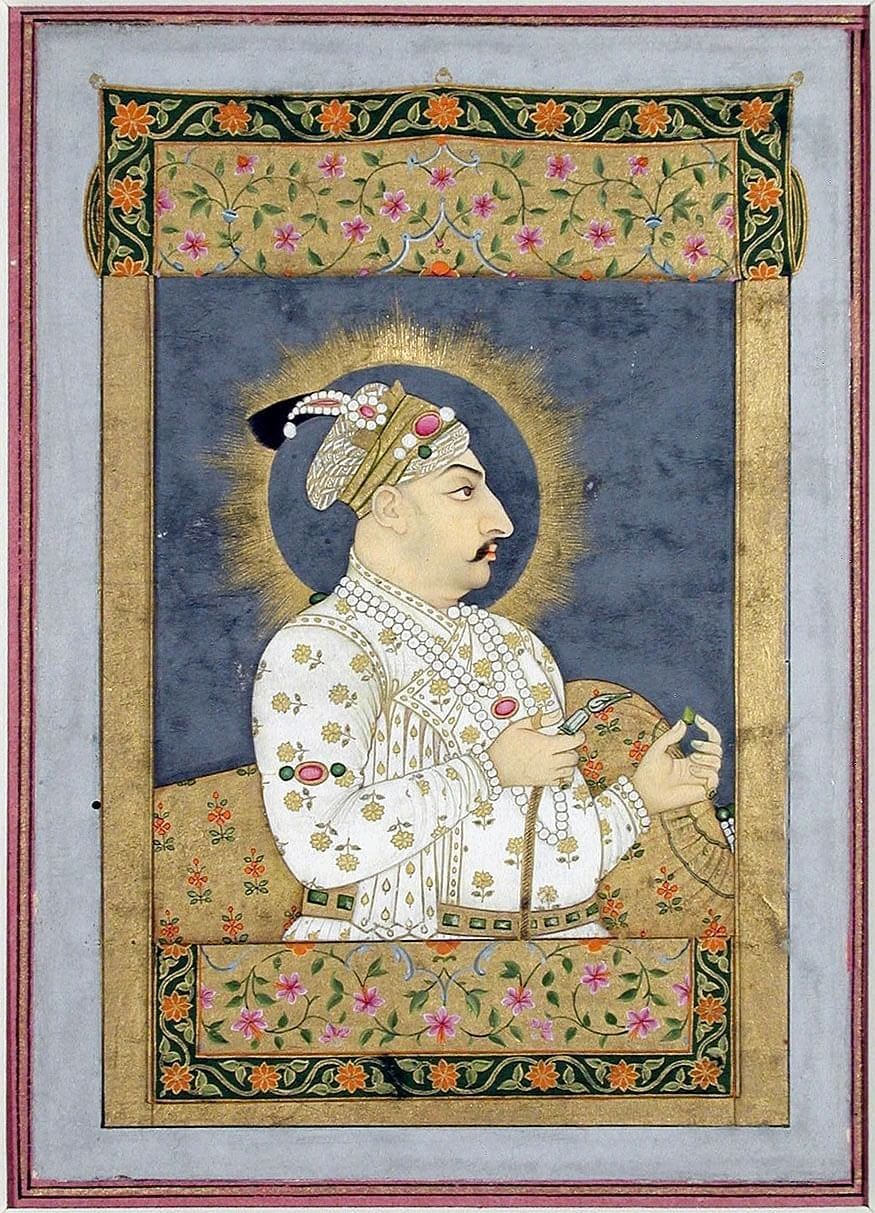

मुहम्मद शाह का शासन और पतन की शुरुआत

मुहम्मद शाह के शासन की शुरुआत में स्थितियाँ

- मुहम्मद शाह का शासन (1719-1748) मुग़ल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहाँ मुग़ल प्रतिष्ठा अभी भी प्रभावी थी और सेना में कुछ ताकत बनी हुई थी।

- उत्तर भारत में प्रशासन deteriorated हो गया था लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ था, और मराठों और राजपूतों जैसे प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों ने मुग़ल राजवंश के प्रति निष्ठा बनाए रखी थी।

- हालांकि, मुहम्मद शाह की कमजोर मानसिकता और तुच्छ स्वभाव, साथ ही राज्य मामलों की अनदेखी, साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कर रही थीं।

निज़ाम-उल-मुल्क की भूमिका

- निज़ाम-उल-मुल्क, जिन्हें 1722 में वज़ीर के रूप में नियुक्त किया गया था, ने प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन मुहम्मद शाह के नेतृत्व से निराश होकर उन्होंने अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने का निर्णय लिया।

- उनका प्रस्थान साम्राज्य के भीतर निष्ठा और सदाचार की हानि का प्रतीक था, जो इसके भौतिक विघटन की शुरुआत को दर्शाता है।

अर्ध-स्वतंत्र राज्यों का उदय

- निज़ाम-उल-मुल्क जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रस्थान के साथ, महत्वाकांक्षी नवाबों ने अर्ध-स्वतंत्र राज्यों का निर्माण शुरू किया, जिससे बंगाल, हैदराबाद, अवध, और पंजाब में वंशानुगत नवाबों का उदय हुआ।

- विद्रोहों और स्वतंत्रता आंदोलनों में वृद्धि हुई, जिसमें स्थानीय शासक और ज़मींदार अपनी स्वायत्तता का दावा करने लगे।

- मराठा शक्ति का उत्तर के क्षेत्रों जैसे मालवा, गुजरात, और बुंदेलखंड में विस्तार ने साम्राज्य को और अधिक अस्थिर कर दिया।

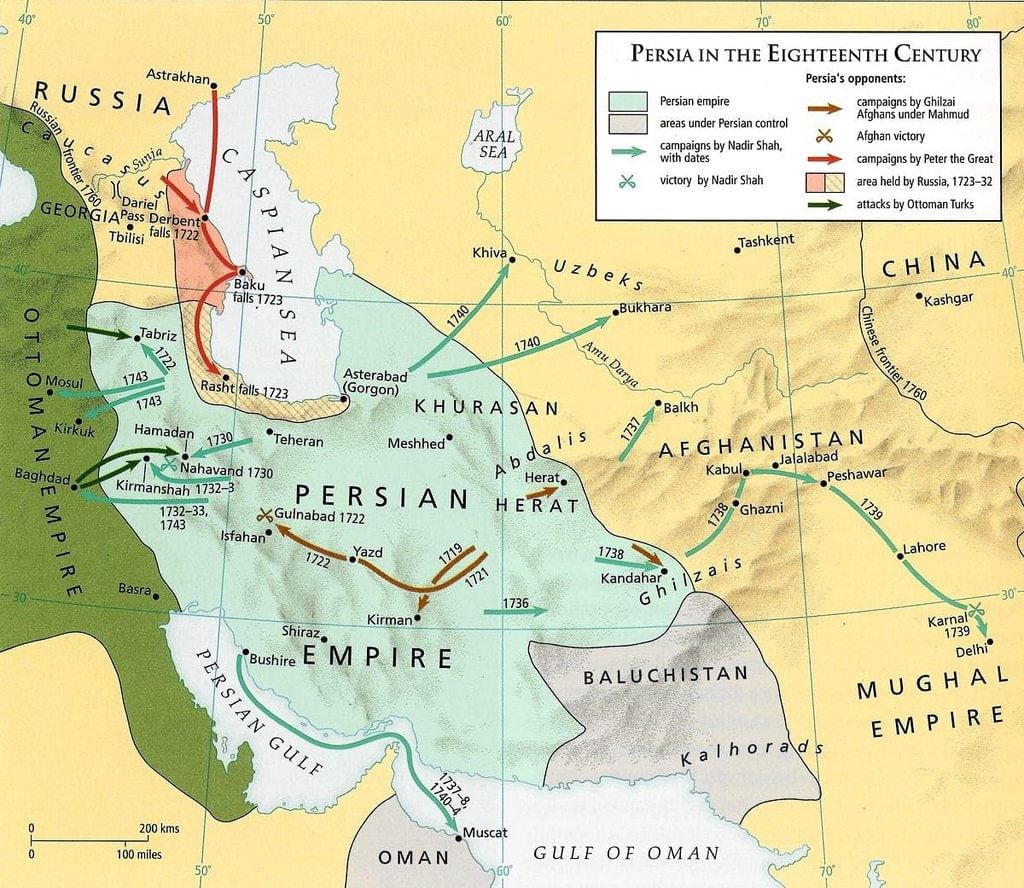

नादिर शाह का आक्रमण

- 1738-1739 में नादिर शाह का आक्रमण पहले से ही कमजोर मुग़ल साम्राज्य को एक गंभीर झटका लगा।

- नादिर शाह का सत्ता में उदय उस समय हुआ जब उन्होंने आंतरिक विद्रोहों और विदेशी खतरों, जिसमें रूसी और तुर्की आक्रमण शामिल थे, के खिलाफ सफल अभियान चलाए।

पर्सिया में उनकी विजय और उसके बाद की शक्ति की मजबूत स्थिति ने उन्हें एक प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका उत्तरी भारत में आक्रमण हुआ।

नादिर शाह का सत्ता में उदय

- नादिर शाह का एक पशुपालक लड़के से पर्सिया का शाह बनने का सफर उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा से भरा हुआ था।

- आंतरिक अशांति और पर्सिया पर बाहरी खतरों के बीच, नादिर शाह एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने विद्रोही जनजातियों को पराजित किया और रूस और तुर्की से आक्रमणों को रोका।

- उनके सफल अभियानों और कूटनीतिक चालों ने उन्हें शाह के सिंहासन पर बैठने और खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने में मदद की।

नादिर शाह का उत्तरी भारत में आक्रमण मुग़ल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मौजूदा आंतरिक कमजोरी को बढ़ा दिया और एक बार शक्तिशाली साम्राज्य को और अधिक विभाजित कर दिया।

नादिर शाह का आक्रमण और इसके परिणाम

आक्रमण के लिए प्रेरणा और तैयारी

- नादिर शाह को भारत की प्रसिद्ध धन-संपत्ति ने आकर्षित किया, क्योंकि पर्सिया लगातार सैन्य अभियानों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था।

- कमजोर मुग़ल साम्राज्य की स्थिति और उत्तर-पश्चिमी सीमा पर असावधानी से रखी गई सुरक्षा ने भारत को आक्रमण के लिए असुरक्षित बना दिया।

- नादिर शाह ने 1738 में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां उन्हें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि मुग़ल रक्षा तैयारी में असफल थी।

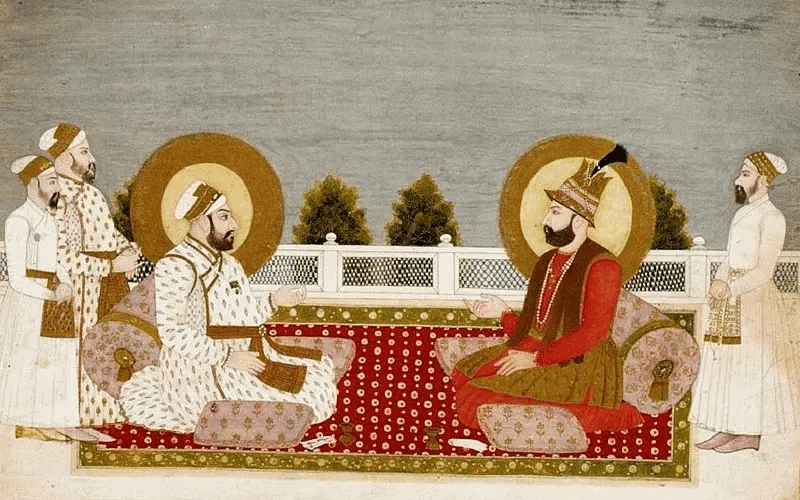

कर्नाल की लड़ाई और इसके परिणाम

- 1739 के फरवरी में कर्नाल की लड़ाई ने नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत का परिणाम दिया, जिसमें मुग़ल सम्राट मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा, जहाँ उसके सैनिकों के मारे जाने के प्रतिशोध में नागरिकों का एक भयंकर नरसंहार हुआ। आक्रमणकारियों ने शाही खजाने को लूट लिया, nobles पर कर लगाया, और दिल्ली के अमीरों को लूटकर लगभग 70 करोड़ रुपये की लूट इकट्ठा की। मुहम्मद शाह को नादिर शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के सभी प्रांतों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मुग़ल साम्राज्य पर प्रभाव

- नादिर शाह का आक्रमण मुग़ल प्रतिष्ठा को एक गंभीर झटका लगा, जिससे साम्राज्य की कमजोरियाँ मराठा प्रमुखों और विदेशी व्यापार कंपनियों के सामने उजागर हो गईं। केंद्रीय प्रशासन अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया, और साम्राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई, जिसके परिणामस्वरूप गरीब nobles द्वारा किसानों पर अत्याचार बढ़ गया। क्षेत्रों की हानि, विशेष रूप से काबुल और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्रों ने साम्राज्य को उत्तर-पश्चिम से आगे के आक्रमणों के प्रति कमजोर बना दिया।

बाद की घटनाएँ और आगे की गिरावट

- नादिर शाह के जाने के बाद, मुग़ल साम्राज्य ने शक्ति के भूखे nobles के बीच कड़वे संघर्ष देखे, जिससे आंतरिक अशांति और संघर्ष हुए। उत्तर-पश्चिमी रक्षा की कमजोरी ने अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के जनरल, को 1748 से 1767 के बीच बार-बार उत्तरी भारत में आक्रमण और लूट करने की अनुमति दी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली की मराठों पर जीत ने उनके मुग़ल सम्राट और क्षेत्र पर प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं को एक महत्वपूर्ण झटका दिया। अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद, अब्दाली और उनके उत्तराधिकारियों ने भारत में एक स्थायी अफगान साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे, अंततः पंजाब जैसे क्षेत्रों पर सिख प्रमुखों का नियंत्रण खो दिया।

नादिर शाह का आक्रमण मुग़ल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसके विखंडन को तेज किया और बाहरी खतरों के प्रति इसकी कमजोरियों को उजागर किया।

मुगल साम्राज्य धीरे-धीरे आंतरिक और बाह्य कारकों के संयोजन के कारण विघटन की ओर बढ़ा:

मुगल साम्राज्य का विघटन

दिल्ली के साम्राज्य में संक्रमण

- 1761 तक, मुगल साम्राज्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में कार्य करना बंद कर दिया और दिल्ली के साम्राज्य तक सीमित हो गया।

- दिल्ली लगातार अराजकता और अशांति का दृश्य बन गई, जहाँ मुगलों के वंशज अब राजनीतिक संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे थे।

- सैन्य शक्तियों को खोने के बावजूद, मुगल वंश ने दिल्ली में एक नाममात्र का सिंहासन बनाए रखा, जो देश के लिए एक प्रतीकात्मक एकता प्रदान करता था।

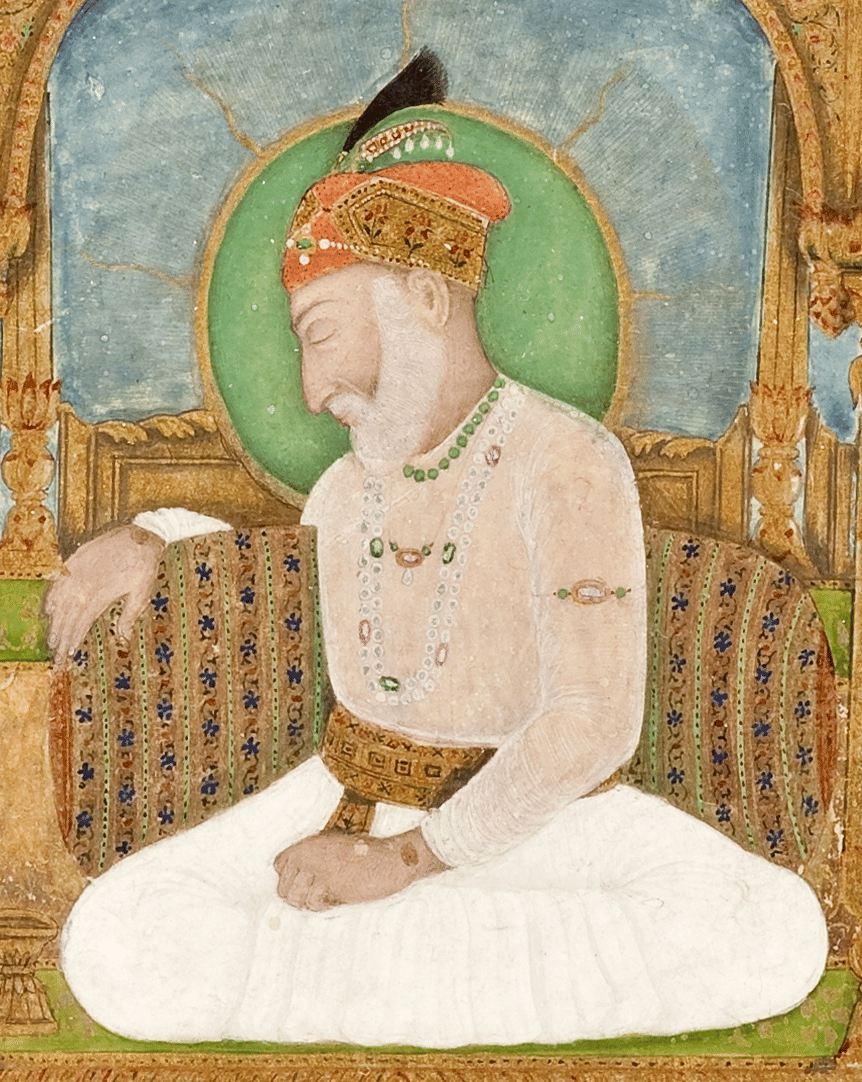

शाह आलम II का शासन

- 1759 में सिंहासन पर चढ़े शाह आलम II ने आंतरिक खतरों का सामना किया और अपने ही वजीर से डरते रहे।

- 1764 में, उन्होंने बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक असफल युद्ध में भाग लिया, जिससे उन्हें कंपनी के तहत पेंशनर का दर्जा प्राप्त हुआ।

- 1772 में ब्रिटिश सुरक्षा छोड़ने के बाद, उन्होंने मराठों के पास शरण ली, जो राजनीतिक चालबाज़ी का एक दौर था।

- 1803 में ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और तब से 1857 तक, मुगल सम्राट केवल ब्रिटिश शासन के लिए प्रतीकात्मक रूप से मौजूद थे।

विघटन के कारण

- औरंगजेब की विस्तार की नीतियाँ संसाधनों और शासन पर दबाव डालती थीं, विशेषकर मराठों के खिलाफ उनकी लंबे समय तक चलने वाली मुहिम।

- क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों को न मानने के कारण, विशेष रूप से मराठों से, लंबे समय तक संघर्षों ने साम्राज्य के संसाधनों को नष्ट कर दिया।

- औरंगजेब की 25 वर्षों से अधिक समय तक उत्तर में अनुपस्थिति के दौरान प्रशासनिक उपेक्षा ने केंद्रीय प्राधिकरण को कमजोर किया, जिससे प्रांतीय अधिकारियों को साम्राज्य के नियंत्रण को चुनौती देने का अवसर मिला।

- उत्तर में मराठों के विस्तार ने केंद्रीय प्राधिकरण को और कमजोर किया और साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया।

मुगल साम्राज्य का विघटन एक जटिल प्रक्रिया थी, जो आंतरिक नीतियों, बाहरी दबावों और भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव से प्रभावित हुई।

औरंगजेब की नीतियों का प्रभाव

राजपूत राज्यों के साथ संघर्ष

- औरंगजेब का राजपूत शासकों की शक्ति को कम करने और उनके क्षेत्रों पर साम्राज्यीय नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास, राजपूतों की वफादारी को मुग़ल सिंहासन से हटा दिया।

- राजपूत राज्यों के साथ युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर किया और अलगाव को बढ़ावा दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के बीच एक विभाजन उत्पन्न हुआ।

दिल्ली के आसपास के विद्रोह

- सतनामी, जाट, और सिखों जैसे समूहों द्वारा विद्रोहों ने औरंगजेब के प्रशासन को चुनौती दी, विशेष रूप से दिल्ली के आसपास।

- ये विद्रोह, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं थे, महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये किसानों के बीच लोकप्रिय थे, जो मुग़ल दमन के प्रति गहरी असंतोष को दर्शाते थे।

धार्मिक परंपरावाद

- औरंगजेब का धार्मिक परंपरावाद और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीतियों ने साम्राज्य की स्थिरता को नुकसान पहुँचाया।

- पिछले शासकों के विपरीत, औरंगजेब ने जिज़्या लगाया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, और हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए, जिससे हिंदू और मुस्लिम अभिजात वर्ग के बीच की खाई चौड़ी हुई।

- हालांकि, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का साम्राज्य के पतन पर प्रभाव को अधिक नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को छोड़ दिया।

- बाद के मुग़लों ने हिंदू nobles और chiefs के साथ मित्रवत संबंधों को पुनर्स्थापित किया और धार्मिक विभाजन के बजाय राजनीतिक गठबंधन विकसित किए।

धार्मिक और राजनीतिक गठबंधनों की जटिलता

- 18वीं सदी में, हिंदू और मुस्लिम चieftains ने धार्मिक एकता के बजाय शक्ति और लूट को प्राथमिकता दी।

- शासक वर्ग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अक्सर आम लोगों पर अत्याचार और शोषण करते थे।

- दोनों हिंदू और मुस्लिम nobles ने राजनीतिक लाभ के लिए अपने सहधर्मियों के खिलाफ गठबंधन बनाए।

- हालांकि कभी-कभी धार्मिक तनाव होते थे, हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध मौजूद थे।

औरंगजेब की नीतियां और ensuing सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता मुग़ल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आंतरिक विभाजन उत्पन्न किया और साम्राज्यीय नियंत्रण को कमजोर किया।

उत्तराधिकार युद्धों का प्रभाव

सामाजिक युद्ध

- उत्तराधिकार युद्ध, जो एक निश्चित उत्तराधिकार नियम की अनुपस्थिति से बढ़ गए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल राजवंश को परेशान करते रहे।

- ये युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान increasingly भयंकर और विनाशकारी हो गए, जिससे जीवन और संपत्ति की महत्वपूर्ण हानि हुई।

- हजारों प्रशिक्षित सैनिक और सक्षम सैन्य कमांडर मारे गए, जिससे साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई।

प्रशासनिक अव्यवस्था

- साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना ढीली हो गई क्योंकि उच्च वर्ग, जो इसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक था, युद्धरत गुटों में विभाजित हो गया।

- स्थानीय chiefs और अधिकारियों ने राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को मजबूत किया, अधिक स्वायत्तता अर्जित की और अपने कार्यालयों को वंशानुगत बना लिया।

कमजोर शासकों और घटते उच्च वर्ग का प्रभाव

कमजोर और विलासिता प्रिय राजा

- बाहादुर शाह के संक्षिप्त शासन के बाद, कमजोर इच्छाशक्ति वाले और विलासिता प्रिय राजाओं की एक श्रृंखला ने साम्राज्य को और कमजोर किया।

- एक निरंकुश प्रणाली में, शासक की चरित्र और व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सक्षम शासकों की कमी ने साम्राज्य के पतन को बढ़ा दिया।

- औरंगजेब का पतन व्यक्तिगत कमजोरी के कारण नहीं था, बल्कि दोषपूर्ण नीतियों के कारण था।

औरंगजेब साम्राज्य का उच्च वर्ग का अवमूल्यन

- मुग़ल साम्राज्य की शक्ति इसके उच्च वर्ग के संगठन और चरित्र पर निर्भर थी।

- कई उच्च वर्ग के सदस्य अपनी सामर्थ्य से परे विलासिता में जीते थे, विलासिता और आराम के शौकीन बन गए।

- हालांकि कुछ उच्च वर्ग के लोग सक्षम और कुशल थे, लेकिन कई ने अपने कर्तव्यों, शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण की अनदेखी की।

- मौजूदा उच्च वर्ग के परिवारों ने कार्यालयों पर एकाधिकार कर लिया, जिससे निचली वर्गों से नए प्रतिभाओं का उदय बाधित हुआ।

- प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपस्थिति के बावजूद, उनके व्यक्तिगत हितों और आंतरिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया।

कमजोर शासकों और घटते उच्च वर्ग का संयोजन मुग़ल साम्राज्य के अवमूल्यन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था, जिससे प्रशासनिक अव्यवस्था और आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुए।

मुगल कुलीनता के पतन के कारण

स्वार्थ और समर्पण की कमी

- 18वीं सदी में मुगल कुलीनता की मुख्य कमजोरी उनके स्वार्थ और राज्य के प्रति समर्पण की कमी थी।

- कुलीनों ने साम्राज्य की भलाई के मुकाबले अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी।

- उन्होंने एक-दूसरे और यहां तक कि राजा के खिलाफ गुट बनाये, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए बल, धोखाधड़ी और विश्वासघात का सहारा लिया।

- कुलीनों के बीच आपसी झगड़ों ने साम्राज्य को कमजोर किया, इसकी एकता को क्षीण किया और इसके विघटन को सुविधाजनक बनाया।

- सक्रिय और सक्षम कुलीन विशेष रूप से दोषी थे, क्योंकि उन्होंने निजी राज्य स्थापित किए, जिससे साम्राज्य और अधिक विभाजित हो गया।

स्वार्थ के कारण

- जागीरों की कमी और मौजूदा जागीरों से आय में कमी ने कुलीनों के बीच इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया।

- कार्यालयों और जागीरों की अपर्याप्त संख्या ने कुलीनों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, जिससे स्वार्थी व्यवहार को बढ़ावा मिला।

- कुलीनों ने किसानों की कीमत पर जागीरों से अधिकतम आय प्राप्त करने का प्रयास किया, अक्सर जागीरों को वंशानुगत पदों में बदल दिया।

- अपनी बजट को संतुलित करने के लिए राजकीय भूमि (खालिसा) को अपने नियंत्रण में लेना केंद्रीय सरकार के वित्तीय संकट को बढ़ा दिया।

- कुलीनों ने पूर्ण सैनिकों को बनाए रखकर सैन्य व्यय को कम किया, जिससे साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हुई।

किसानों और साम्राज्य पर प्रभाव

किसान शोषण

- मुगल साम्राज्य अपनी जनसंख्या, विशेष रूप से किसान वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा।

- 17वीं और 18वीं सदी में किसानों की स्थिति बिगड़ गई, उनके जीवन को \"गरीब, गंदा, miserable, और अनिश्चित\" के रूप में वर्णित किया गया।

- भूमि राजस्व का बोझ समय के साथ बढ़ता गया, और कुलीनों के लगातार स्थानांतरण ने दमनकारी प्रथाओं को जन्म दिया।

- इजारह की प्रथा, सबसे ऊँचे बोलीदाता को कृषि भूमि राजस्व देने की, राजस्व किसानों और तालुकदारों के उदय का कारण बनी, जिन्होंने किसानों का निरंतर शोषण किया।

मुगल कुलीनता के सार्वजनिक गुणों का पतन, उनके स्वार्थी प्रयासों और संसाधनों के शोषण के साथ मिलकर, मुगल साम्राज्य के समग्र पतन और विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सामाजिक-राजनीतिक कारकों का मुग़ल साम्राज्य के पतन पर प्रभाव

किसानों की असंतोष और विद्रोह

- कृषि में ठहराव और गिरावट के साथ-साथ किसानों की दरिद्रता ने कृषक वर्ग में असंतोष बढ़ा दिया।

- कुछ किसान कर न चुकाने के लिए भूमि छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिससे कृषि संकट और बढ़ गया।

- किसानों का असंतोष सतनामी, जाट, और सिख जैसे विद्रोहों के रूप में प्रकट हुआ, जिसने साम्राज्य की स्थिरता और शक्ति को कमजोर किया।

खराब हुए किसान लूटेरों और साहसी लोगों के समूह बनाने लगे, जिससे कानून-व्यवस्था और मुग़ल प्रशासन की दक्षता और प्रभावित हुई।

कृषि और अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

- कृषि साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने में विफल रही, निरंतर युद्ध और शासक वर्ग की बढ़ती विलासिता के कारण।

- व्यापार और उद्योग, जबकि प्रारंभ में बड़े साम्राज्य की स्थापना द्वारा प्रोत्साहित किए गए थे, ठहराव का सामना कर रहे थे।

- खराब संचार और गाँवों की आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था ने व्यापार के विकास में बाधा डाली।

भूमि को धन और सरकारी राजस्व का स्रोत मानने पर ध्यान केंद्रित करने से विदेश व्यापार और नौसेना की अनदेखी हुई।

राजनीतिक राष्ट्रीयता का अभाव

- भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता के तत्वों की कमी थी, और लोग अपने आप को एक सामान्य हित के साथ भारतीय के रूप में पहचानते नहीं थे।

- सांस्कृतिक एकता थी लेकिन यह राष्ट्रीय पहचान या एकता में नहीं बदल सकी।

- किसानों की वफादारी अपने गाँव और जाति के प्रति थी, न कि राष्ट्र के प्रति, और उन्हें साम्राज्य की राजनीति में बहुत कम रुचि थी।

जमींदारों की भूमिका

ज़मींदारों ने केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, विशेष रूप से जब यह कमजोरी के संकेत दिखाती थी, क्योंकि वे उस मजबूत, केंद्रीकृत राज्य का विरोध कर रहे थे जो उनकी शक्ति और स्वायत्तता को कम करता था।

ये सामाजिक-राजनीतिक कारक मुग़ल साम्राज्य के पतन और विखंडन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं, इसकी स्थिरता को कमज़ोर करते हैं और इसे बाहरी दबावों और आंतरिक संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण

अभिजात वर्ग की वफादारी की कमी और शक्ति का विखंडन

- मुग़ल राजवंश के पतन के साथ, अभिजात वर्ग ने राज्य के प्रति वफादारी की तुलना में अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी।

- अभिजात वर्ग ने स्वायत्त राज्यों का निर्माण किया, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर हुई।

- यहाँ तक कि विद्रोही समूह जैसे माराठा, जाट, और राजपूत क्षेत्रीय या व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत करने के लिए लक्षित थे, न कि एकीकृत भारत के लिए लड़ने के लिए।

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य एक एकीकृत भारतीय समाज या राष्ट्र के उद्भव के लिए अनुकूल नहीं था।

प्रशासनिक विघटन

- 18वीं सदी में प्रशासनिक दक्षता में तेज़ गिरावट।

- कई क्षेत्रों में प्रशासन की अनदेखी और कानून-व्यवस्था का विघटन।

- बागी जमींदारों ने खुलेआम केंद्रीय सत्ता की अवहेलना की।

- सबसे ऊपर, अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनुशासनहीनता, अक्षमता, अवज्ञा, और बेमिसाल की स्थिति।

- केंद्रीय सरकार को संकुचित आय स्रोतों और प्रांतीय राजस्व के संग्रह में असफलता के कारण दिवालिया होने का सामना करना पड़ा।

सैन्य की कमजोरी

- 18वीं सदी में मुग़ल सेना में अनुशासन और लड़ाई का मनोबल की कमी थी।

- वित्त की कमी ने बड़ी सेना बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न की, जिससे सैनिकों और अधिकारियों का वेतन देरी से मिलता था।

- भाड़े के सैनिकों के बीच निरंतर असंतोष और विद्रोह का खतरा।

- अभिजात वर्ग-से-आदेशकों ने वित्तीय समस्याओं के कारण अपनी पूरी सैन्य टुकड़ियों को बनाए रखने में असफल रहे।

- सिविल युद्धों ने अनुभवी कमांडरों और सैनिकों की हानि का कारण बने, जिससे सेना की साम्राज्य की रक्षा करने की क्षमता कमजोर हुई।

ये सभी कारक मिलकर एक बार महान मुग़ल साम्राज्य के पतन और अंत में गिरावट में योगदान करते हैं, जिससे यह बाहरी आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के प्रति संवेदनशील रह गया।

विदेशी आक्रमण और ब्रिटिश चुनौती: मुग़ल साम्राज्य को अंतिम झटका

नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली का प्रभाव

- नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली के विदेशी आक्रमणों ने साम्राज्य की धन और सैन्य शक्ति को समाप्त कर दिया।

- ये आक्रमण साम्राज्य की आंतरिक कमजोरी का परिणाम थे, जिसने इसके पतन को और बढ़ा दिया।

- उत्तर में व्यापार और उद्योग के बर्बाद होने से साम्राज्य की आर्थिक आधार और कमजोर हो गया।

ब्रिटिश चुनौती का उदय

- ब्रिटिश चुनौती का उदय संकटग्रस्त साम्राज्य को अंतिम झटका लगा।

- कोई भी भारतीय शक्ति मुग़ल साम्राज्य की विरासत का दावा करने के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि उनमें टूटे हुए साम्राज्य को एकजुट करने या नए सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था बनाने की ताकत नहीं थी।

- भारतीय शक्तियों को वही कमजोरियों का सामना करना पड़ा जिनसे मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ।

यूरोपीय उत्कृष्टता

- यूरोपीय समाज, जिसमें ब्रिटिश भी शामिल थे, ने उत्कृष्ट आर्थिक प्रणाली विकसित की थी और विज्ञान और तकनीक में अधिक उन्नत थे।

- ब्रिटिश अपनी आर्थिक और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ भारत की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संरचना को समाप्त कर सके और इसे उपनिवेशीय संरचना से बदल दिया।

उपनिवेशीय शासन के परिणाम

- उपनिवेशीय शासन ने भारत में अत्यधिक दुख, राष्ट्रीय अपमान, और आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक पिछड़ापन लाया।

- हालांकि, उपनिवेशीय संपर्क ने परिवर्तन की नई शक्तियों को भी जन्म दिया, जिसने भारतीय समाज के ठहराव को तोड़ दिया।

मुग़ल साम्राज्य का पतन और अंततः उसका विघटन ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के लिए रास्ता साफ किया, जिसके भारतीय समाज पर दूरगामी परिणाम हुए, जिससे दुख और अंततः परिवर्तन दोनों हुए।

|

389 docs|527 tests

|