भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

भारत ने स्वतंत्रता से पहले ही अपने अंतरिक्ष प्रयासों की शुरुआत की, जिसमें वैज्ञानिकों जैसे कि C. V. Raman और Meghnad Saha के योगदान और विशिष्ट प्रयास शामिल थे। प्रारंभिक कार्य विकिरण, मौसम विज्ञान और ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन तक सीमित थे। 1950 में Atomic Energy Department (DAE) की स्थापना के साथ इसे एक प्रोत्साहन मिला, जिसकी अध्यक्षता Homi Bhabha ने की। यह विभाग भारत में अनुसंधान कार्यों का संचालन करने और फंडिंग का निर्देशन करने वाला एकमात्र निकाय बन गया।

एक और प्रोत्साहन तब के प्रधानमंत्री Pandit Jawahar Lal Nehru द्वारा प्रदान किया गया, जिन्होंने 1962 में Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता Dr. Vikram Sarabhai ने की। सात साल बाद, यही संगठन 1969 में ISRO बन गया।

- जिस उद्देश्य के लिए ISRO की स्थापना की गई, वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए इसके अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना था।

- यह समझना आवश्यक है कि ISRO ने राष्ट्रीय हित की सेवा में अपनी नैतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने में कितनी सफलता प्राप्त की है। यह इसके लगातार प्रयोगों और विभिन्न उपग्रहों की सफलताओं, चाहे वह IRNSS हो या INSAT, में परिलक्षित होता है।

- ISRO का अधिकांश अनुसंधान कार्य केवल भारत के राष्ट्रीय कारण की सहायता करता है। इसे बेहतर ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक राष्ट्रीय संगठन है जो किसी अन्य प्रयासों से पहले राष्ट्रीय कारण के लिए काम कर रहा है।

- यह ISRO के समय या उससे पहले के अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में भिन्न है, जैसे कि NASA या USSR की अंतरिक्ष एजेंसियाँ, जो शीत युद्ध के युग में प्रतिस्पर्धियों के रूप में तेजी से आगे बढ़ीं।

- INCOSPAR की स्थापना Dr. Sarabhai और Dr. Ramanathan के नेतृत्व में की गई थी। 1967 में, अहमदाबाद में पहला 'Experimental Satellite Communication Earth Station (ESCES)' चालू किया गया।

- INCOSPAR ने थिरुवनंतपुरम में ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) स्थापित किया।

- APPLEAriane-1 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

उपग्रह

उपग्रहों को उनके अनुप्रयोगों और उद्देश्यों के आधार पर चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है –

- भूस्थिर उपग्रह (संचार): INSAT श्रृंखला, GSAT श्रृंखला, EDUSAT और HAMSAT

- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह: IRS श्रृंखला, CARTOSAT, RESOURCESAT, OCEANSAT और RISAT और हाल ही में प्रस्तावित ASTROSAT (खगोल विज्ञान से संबंधित)

- नैविगेशन उपग्रह: GAGAN और IRNSS (अब NAVIC)

- अंतरिक्ष मिशन: MOM, गगनयान, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, और आदित्य-L1।

- छोटे उपग्रह: जगनू (नैनो उपग्रह)

- जनवरी 2025 में, ISRO ने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (SpaDeX) को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे भारत के पहले कक्षा में दो उपग्रहों का डॉकिंग हुआ।

खगोल विज्ञान उपग्रह

ये उपग्रह दूर के तारे और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के अवलोकन के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत का ASTROSAT एक खगोल विज्ञान उपग्रह है।

खगोल विज्ञान उपग्रह वे हैं जो दूर के ग्रहों, आकाशगंगाओं और अन्य बाहरी अंतरिक्ष वस्तुओं के अवलोकन के लिए उपयोग किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से खगोल विज्ञान प्रदर्शन पृथ्वी के वायुमंडलीय परिस्थितियों द्वारा सीमित होता है। यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फ़िल्टरिंग और विकृति द्वारा और भी खराब हो जाता है। इस कारण खगोल विज्ञान अवलोकन उपकरणों को अंतरिक्ष में स्थापित करना आवश्यक हो जाता है।

लेकिन अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान उन आवृत्ति रेंजों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो ऑप्टिक और रेडियो विंडो के बाहर हैं। उदाहरण के लिए, X-रे खगोल विज्ञान पृथ्वी से करना लगभग असंभव है, और यह केवल कक्षा में घूमते हुए उपग्रहों के X-रे दूरदर्शकों के कारण खगोल विज्ञान में अपने वर्तमान महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। अवरक्त और पराबैंगनी भी बहुत अधिक अवरुद्ध होते हैं।

सबसे प्रसिद्ध खगोल विज्ञान उपग्रह हबल दूरदर्शी है। हालांकि अब यह अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है, इसने वैज्ञानिकों को कई चीजें देखने में सक्षम बनाया जो अन्यथा संभव नहीं होतीं। फिर भी, इसे कुछ प्रमुख डिज़ाइन समस्याओं का सामना करना पड़ा जो केवल कक्षा में जाने के बाद ही खोजी गईं।

ASTROSAT विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के ऑप्टिकल, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा X-रे क्षेत्रों में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है, जबकि अधिकांश अन्य वैज्ञानिक उपग्रह केवल एक संकीर्ण तरंग दैर्ध्य बैंड का अवलोकन करने में सक्षम होते हैं।

ASTROSAT मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य हैं:

- न्यूट्रॉन सितारों और काले छिद्रों वाले बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना

- न्यूट्रॉन सितारों के चुम्बकीय क्षेत्रों का अनुमान लगाना

- हमारी आकाशगंगा से परे स्थित तारे जन्म क्षेत्रों और तारे प्रणाली में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना

- आसमान में नए क्षणिक उज्ज्वल X-रे स्रोतों का पता लगाना

- पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड का सीमित गहरा सर्वेक्षण करना।

संचार उपग्रह

ये उपग्रह संभवतः कक्षा में सबसे अधिक संख्या में हैं। इन्हें बड़े फासले पर संचार के लिए उपयोग किया जाता है। भारत के INSAT और GSAT इस श्रेणी में आते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (INSAT) प्रणाली जो भूस्थिर कक्षाओं में स्थापित होती हैं, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक हैं। 1983 में INSAT-1B के कमीशन के साथ स्थापित, इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक प्रमुख क्रांति की शुरुआत की और बाद में इसे बनाए रखा।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (INSAT) प्रणाली

पृथ्वी के ऊपर उपग्रह की ऊँचाई उपग्रहों को विशाल दूरी पर संचार करने की अनुमति देती है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह के वक्रता को पार कर जाती है। संचार क्षेत्र में भी कई उप-श्रेणियाँ हैं।

कुछ उपग्रह बिंदु-से-बिंदु दूरसंचार लिंक के लिए उपयोग किए जाते हैं, अन्य मोबाइल संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं, और कुछ सीधे प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ उपग्रह मोबाइल फोन शैली के संचार के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।

हालांकि ये उपग्रह उस तरह से बाजार में स्थान नहीं बना पाए जैसे पहले अपेक्षित था क्योंकि स्थलीय मोबाइल फोन नेटवर्क पहले की अपेक्षा तेजी से फैल गए, कुछ मोबाइल फोन उपग्रह प्रणालियाँ अभी भी मौजूद हैं।

GSAT-19

GSAT-19 उपग्रह, जिसका लिफ्ट-ऑफ वजन 3136 किलोग्राम है, भारत का संचार उपग्रह है, जो ISRO के मानक I-3K बस के चारों ओर कॉन्फ़िगर किया गया है।

- GSAT-19 में Ka/Ku-बैंड उच्च थ्रूपुट संचार ट्रांसपोंडर हैं।

- इसके अलावा, इसमें एक भूस्थिर विकिरण स्पेक्ट्रोमीटर (GRASP) पेलोड है जो चार्ज कणों की प्रकृति और उपग्रहों तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मॉनिटर करता है।

- GSAT-19 में कुछ उन्नत अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकियाँ भी शामिल हैं, जिनमें लघु ताप पाइप, फाइबर ऑप्टिक जिरो, माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम (MEMS) एक्सेलेरोमीटर, Ku-बैंड TTC ट्रांसपोंडर, और एक स्वदेशी लिथियम-आयन बैटरी शामिल हैं।

- GSAT-19 उपग्रह को जीएसएलवी Mk III-D1 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था।

GSAT-6A

GSAT-6A, GSAT-6 के समान, एक उच्च शक्ति वाला S-band संचार उपग्रह है जो I-2K बस के चारों ओर स्थापित किया गया है।

- अंतरिक्ष यान का मिशन जीवन लगभग 10 वर्ष निर्धारित है।

- यह उपग्रह ऐसे तकनीकों के विकास के लिए एक मंच प्रदान करेगा जैसे कि 6 मीटर S-बैंड अनफर्लेबल एंटीना का प्रदर्शन, हाथ में रखे जाने वाले ग्राउंड टर्मिनल और नेटवर्क प्रबंधन तकनीकें, जो उपग्रह आधारित मोबाइल संचार अनुप्रयोगों में उपयोगी हो सकती हैं।

- GSAT-6A को GSLV-F08 द्वारा 29 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था।

GSAT-31

- GSAT-31 - भारत का टेलीकम्युनिकेशन उपग्रह, GSAT-31 को फरवरी 2019 में Kourou लॉन्च बेस, फ्रेंच गुयाना से Ariane-5 VA-247 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

- यह उपग्रह जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में Ku-band ट्रांसपोंडर क्षमता को बढ़ाएगा।

GSAT-30

- GSAT-30 को 17 जनवरी 2020 को Ariane-5 VA-251 द्वारा Kourou, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया।

CMS-01

- CMS-01 को 17 दिसंबर 2020 को PSLV-C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।

GSAT-24

- GSAT-24 को 24 जून 2022 को Ariane-5 द्वारा Kourou, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया।

GSAT-N2 (GSAT-20)

- GSAT-N2 को 18 नवंबर 2024 को SpaceX Falcon 9 द्वारा Cape Canaveral से लॉन्च किया जाएगा।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

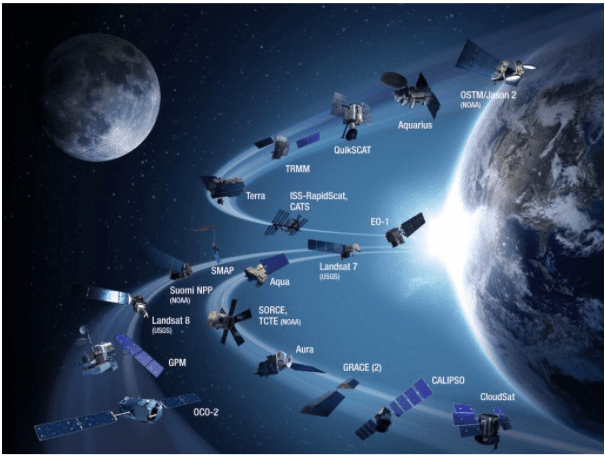

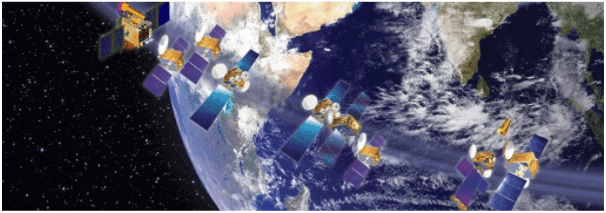

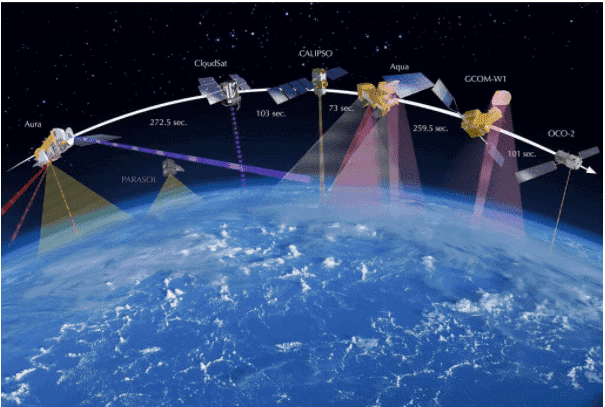

इन उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी की सतह को अवलोकन करने के लिए किया जाता है और इस कारण से, इन्हें अक्सर भौगोलिक उपग्रह कहा जाता है। भारत के IRS और RESOURCESAT इसका हिस्सा हैं।

- भारतीय रिमोट सेंसिंग (IRS) उपग्रह प्रणाली को IRS-1A के लॉन्च के साथ 1988 में कमीशन किया गया था। 11 उपग्रहों के संचालन के साथ, IRS दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह है जो विभिन्न स्थानिक संकल्प, स्पेक्ट्रल बैंड, और स्वाथ में चित्र प्रदान करता है।

- इस डेटा का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जो कृषि, जल संसाधन, शहरी विकास, खनिज अन्वेषण, पर्यावरण, वानिकी, सूखा और बाढ़ पूर्वानुमान, महासागरीय संसाधन, और आपदा प्रबंधन को कवर करता है।

- इन उपग्रहों का उपयोग करके, कई विशेषताओं को देखा जा सकता है जो पृथ्वी की सतह से स्पष्ट नहीं होती हैं, या यहां तक कि उन ऊंचाइयों पर जहां विमान उड़ते हैं। इन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके कई भौगोलिक विशेषताएँ स्पष्ट हो गई हैं और इन्हें खनिज खोज और उपयोग में भी लागू किया गया है।

Cartosat-2 श्रृंखला उपग्रह PSLV-C40 द्वारा ले जाने वाला प्रमुख उपग्रह है।

- यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह पिछले उपग्रहों की श्रृंखला के समान है और उपयोगकर्ताओं को डेटा सेवाओं को बढ़ाने के लिए Intended है।

- उपग्रह द्वारा भेजा गया चित्रण मानचित्रण अनुप्रयोगों, शहरी और ग्रामीण अनुप्रयोगों, तटीय भूमि उपयोग और विनियमन, उपयोगिता प्रबंधन जैसे सड़क नेटवर्क की निगरानी, जल वितरण, भूमि उपयोग मानचित्रों का निर्माण, परिवर्तन पहचानने के लिए उपयोगी होगा जिससे भौगोलिक और मानव निर्मित विशेषताएँ सामने आ सकें, और विभिन्न अन्य भूमि सूचना प्रणाली (LIS) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) अनुप्रयोगों में।

RESOURCESAT-2A एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो संसाधन निगरानी के लिए Intended है।

- RESOURCESAT-2A RESOURCESAT-1 और RESOURCESAT-2 का एक फॉलो-ऑन मिशन है, जिन्हें क्रमशः 2003 और 2011 में लॉन्च किया गया था।

- RESOURCESAT-2A का उद्देश्य RESOURCESAT-1 और RESOURCESAT-2 द्वारा प्रदान की गई रिमोट सेंसिंग डेटा सेवाओं को वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए जारी रखना है।

हाल के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

EOS-06 (Oceansat-3): 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, EOS-06 ओशन्सैट श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। इसका उद्देश्य महासागर विज्ञान से संबंधित दूरसंचार क्षमताओं में सुधार करना है।

EOS-07: 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया, EOS-07 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे नए प्रौद्योगिकी पेलोड को जल्दी तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

EOS-08: 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया, EOS-08 एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे भारत के छोटे उपग्रह लॉन्च वाहन (SSLV) के तीसरे मिशन पर तैनात किया गया है।

हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह (HysIS)

HysIS, PSLV-C43 मिशन का मुख्य उपग्रह, जिसका वजन लगभग 380 किलोग्राम है, ISRO के मिनी उपग्रह-2 (IMS-2) बस के चारों ओर कॉन्फ़िगर किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

HysIS का मुख्य उद्देश्य विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान, निकट-अवरक्त और अल्प तरंग अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है।

HysIS के सह-यात्री में 8 विभिन्न देशों से 1 माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह शामिल हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन और अमेरिका से 23 उपग्रह शामिल हैं।

RISAT-2B एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो ISRO द्वारा विकसित किया गया है।

नेविगेशन उपग्रह

हाल के वर्षों में उपग्रहों का उपयोग सटीक नेविगेशन के लिए किया गया है। पहला सिस्टम जिसे GPS (Global Positioning System) के नाम से जाना जाता है, अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य एक अत्यधिक सटीक सैन्य प्रणाली के रूप में उपयोग करना था। इसके बाद, इसे भारत सहित कई व्यावसायिक और निजी उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाया गया।

भारत ने IRNSS-Indian Regional Navigation Satellite System के नाम से अपना खुद का नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया।

पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अपने 35वें उड़ान (PSLV-C33) में, IRNSS-1G, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) का सातवां उपग्रह, एक उप-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Sub-GTO) में लॉन्च किया।

सातवां उपग्रह

2017 में IRNSS-1A पर सभी रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ विफल हो गईं, जिससे उपग्रह अप्रचलित हो गया। ISRO का इसे IRNSS-1H से प्रतिस्थापित करने का प्रयास असफल रहा जब PSLV-C39 मिशन ने 31 अगस्त 2017 को उपग्रह को तैनात करने में विफलता का सामना किया।

Navic प्रणाली का विस्तार करने की योजनाएँ हैं, जिसमें नक्षत्र के आकार को 7 से 11 तक बढ़ाना शामिल है।

IRNSS-NAVIC

IRNSS एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसे भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है।

- यह भारत में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति जानकारी सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही इसकी सीमा से 1500 किमी तक के क्षेत्र में, जो इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।

- IRNSS दो प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा, अर्थात्, मानक स्थिति सेवा (SPS) जो सभी उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है, और प्रतिबंधित सेवा (RS), जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक एन्क्रिप्टेड सेवा है।

- IRNSS प्रणाली की स्थिति की सटीकता प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर होने की अपेक्षा की जाती है।

IRNSS के घटक

- IRNSS में एक अंतरिक्ष खंड और एक भू-खंड शामिल है।

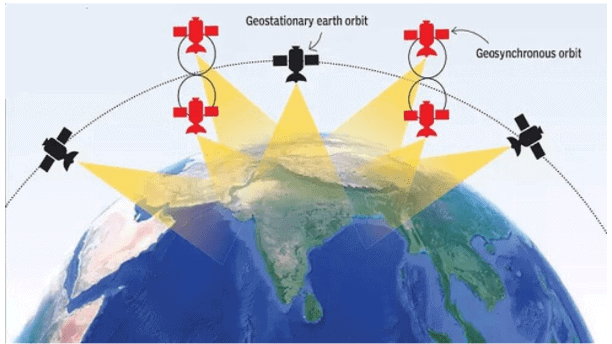

- IRNSS अंतरिक्ष खंड में आठ उपग्रह शामिल हैं, जिनमें से तीन जियोस्टेशनरी कक्षा में और पांच झुकी हुई जियोसिंक्रोनस कक्षा में हैं।

- IRNSS का भू-खंड नेविगेशन पैरामीटर उत्पन्न करने और प्रसारित करने, उपग्रह नियंत्रण, रेंजिंग और अखंडता निगरानी, और समयkeeping के लिए जिम्मेदार है।

IRNSS के अनुप्रयोग

- भूमि, हवाई और समुद्री नेविगेशन

- आपदा प्रबंधन

- वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन

- मोबाइल फोन के साथ एकीकरण

- सटीक समय निर्धारण

- मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर

- हाइकर्स और यात्रियों के लिए भूमि नेविगेशन सहायता

- ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन

नेविगेशन प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय आयाम

- IRNSS का महत्व कम नहीं आँका जा सकता। नेविगेशन सिस्टम, जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं द्वारा उपयोग किए गए थे, अब नागरिकों द्वारा उनके स्मार्टफोनों के माध्यम से भी उपयोग किए जा रहे हैं।

- इसके अलावा, कई सेनाएँ इन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर रही हैं। भारत की अपनी प्रणाली विकसित करने की क्षमता, बिना किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर हुए, इसे सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- अमेरिका द्वारा प्रबंधित GPS एक दशक से अधिक समय पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए उपलब्ध हुआ, हालांकि सटीकता तकनीकों का महत्व सैन्य क्षेत्र में, कठोर शक्ति के संचय पर जोर देने के साथ, कई देशों को, विशेष रूप से एशिया में, अपने स्वयं के GPS और अन्य अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

- कुछ सिद्ध और अधिक लोकप्रिय सिस्टम में चीनी Beidou, रूसी Glonass, और जापानी Quazi-Zenith Satellite System (QZSS) शामिल हैं, जो धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है।

- सबसे अच्छी तरह से ज्ञात और वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला नेविगेशन उपग्रह प्रणाली अमेरिका का Global Positioning System (GPS) है, जो दो दशक पहले चालू हुआ था।

- रूस भी अपने Global Navigation Satellite System (GLONASS) के साथ वैश्विक कवरेज प्रदान करता है। यूरोप अपनी खुद की वैश्विक प्रणाली, Galileo, स्थापित कर रहा है। हालांकि पूरी नक्षत्र 2019 तक तैयार नहीं होगी, यह अगले साल के अंत तक कम संख्या में उपग्रहों के साथ कुछ सेवाएँ शुरू करने की योजना बना रहा है।

- चीन का Beidou उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, जिसने 2000 में अपना पहला नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया, 2020 तक पूर्ण वैश्विक कवरेज प्राप्त करने की योजना बनाता है। चीन पहले से ही Beidou प्रणाली के हिस्से के रूप में 16 उपग्रहों और चार प्रयोगात्मक उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है।

- सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय विवादों के बावजूद, जिनमें कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ हाल की झड़पें शामिल हैं, चीन ने क्षेत्र के कई देशों में अपने सिस्टम को बेचने में सफलता प्राप्त की है।

- अन्य देशों में, थाईलैंड, लाओस, और ब्रुनेई पहले ही Beidou नेविगेशन प्रणाली के लिए सदस्यता ले चुके हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका ने भी चीनी नेविगेशन प्रणाली को अपनाया है।

- रूस का GLONASS अमेरिका के GPS का जवाब था, और GLONASS को रूस की अंतरिक्ष बलों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 24 उपग्रहों का नक्षत्र है, जिसमें 21 कार्यशील हैं और 3 बैकअप के रूप में हैं। 19,000 किमी की ऊँचाई पर रखे गए, प्रत्येक उपग्रह 11 घंटे और 15 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है।

- उपग्रहों को इस तरह से स्थिति में रखा गया है कि किसी भी समय कम से कम पांच उपग्रह दृश्य में हों। भारत ने 2005 में रूस के साथ उपग्रह नेविगेशन सहयोग पर एक समझौता किया, हालांकि इसे भारत को रूस से सैन्य संकेत प्राप्त करने के लिए एक समझौता करने में छह साल और लगे।

- वास्तव में, इस संबंध में कई समझौते किए गए हैं; लेकिन रूसी सरकार "सटीक कोड" (जो एक मीटर तक नेविगेट करने के लिए डेटा प्रदान करता है) साझा करने में अनिच्छुक रही है।

- नागरिक, आपदा प्रबंधन, और सैन्य क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थान डेटा के बढ़ते महत्व को देखते हुए, भारत पीछे नहीं रह सकता।

- ISRO द्वारा संचार उपग्रहों और PSLVs के विकास में भारतीय उद्योग को शामिल करने का निर्णय ISRO पर बोझ को हल्का करेगा और उन्हें कुछ बड़े विज्ञान परियोजनाओं और दूरसंचार उपग्रहों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यह कदम बाहरी अंतरिक्ष के चारों ओर एक आवश्यक रणनीतिक उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा।

- देश की सुरक्षा अब एक अपरिहार्य चिंता बन गई है और USGPS या रूस के GLONASS पर निर्भरता एक राष्ट्रीय खतरा हो सकती है। स्वतंत्रता सुरक्षा की कुंजी है और IRNSS न केवल भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा करेगा बल्कि भारतीय पड़ोसियों के बीच विश्वास को भी बढ़ावा देगा।

GAGAN

- नागरिक उड्डयन के लिए उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन और निगरानी (CNS)/वायु यातायात प्रबंधन (ATM) योजना के तहत स्थानीय उपग्रह आधारित क्षेत्रीय GPS वृद्धि प्रणाली जिसे Space-Based Augmentation System (SBAS) के नाम से भी जाना जाता है, को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

- भारतीय SBAS प्रणाली को GAGAN – GPS Aided GEO Augmented Navigation के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है।

- एक राष्ट्रीय उपग्रह नेविगेशन योजना तैयार की गई है जिसमें भारतीय हवाई क्षेत्र पर Technology Demonstration System (TDS) के कार्यान्वयन को एक प्रमाण के रूप में शामिल किया गया है, जिसे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) और ISRO ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।

- TDS का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन 2007 में आठ भारतीय हवाई अड्डों पर आठ भारतीय संदर्भ स्टेशनों (INRESs) को स्थापित करके किया गया था और इसे बेंगलुरु के निकट मास्टर कंट्रोल सेंटर (MCC) से जोड़ा गया था।

- GAGAN में अगला प्रमुख मील का पत्थर PSAT (Preliminary System Acceptance Testing) का संचालन है, जिसे दिसंबर 2010 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- पहला GAGAN नेविगेशन पेलोड GSAT-8 पर रखा गया, जिसे 21 मई 2011 को लॉन्च किया गया। दूसरा GAGAN पेलोड GSAT-10 पर 2012 की पहली तिमाही में लॉन्च किया गया। तीसरे GAGAN पेलोड की योजना एक अन्य GEO उपग्रह पर बनाई गई है।

- रूसी प्रणाली को GLONASS के नाम से जाना जाता है और यूरोपीय संघ का Galileo और चीनी Beidou अन्य हैं।

- भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO GSAT-32 उपग्रह को GSAT-6A के स्थान पर लॉन्च करेगी, जो अपने लॉन्च के कुछ दिन बाद संचार करना बंद कर दिया था।

Reconnaissance Satellites

एक Reconnaissance satellite या intelligence satellite (आम तौर पर, हालांकि अनौपचारिक रूप से, इसे spy satellite के रूप में जाना जाता है) एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या संचार उपग्रह है जिसे सैन्य या खुफिया अनुप्रयोगों के लिए तैनात किया गया है।

ये उपग्रह जमीन पर वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार इन्हें सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए, इनके प्रदर्शन और संचालन को गुप्त रखा जाता है और इसका प्रचार नहीं किया जाता। DRONES गुप्तचर प्रणाली का हिस्सा हैं।

Weather Satellites

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये उपग्रह मौसम की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनसे मौसम का पूर्वानुमान लगाने में काफी मदद मिली है और इससे न केवल अंतर्निहित घटनाओं की बेहतर समझ मिली है, बल्कि भविष्यवाणियों को करने में भी सहायता मिली है।

भारत के Kalpana-1 और INSAT-3A इस श्रेणी में आते हैं।

Experimental Satellites

ISRO ने मुख्य रूप से प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए कई छोटे उपग्रह लॉन्च किए हैं। इस प्रयोग में Remote Sensing, Atmospheric Studies, Payload Development, Orbit Controls, पुनर्प्राप्ति प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

Microsat

- शब्द "microsatellite" या "microsat" आमतौर पर एक कृत्रिम उपग्रह के नाम के लिए उपयोग किया जाता है जिसका गीला वजन 10 से 100 किलोग्राम के बीच होता है।

- हालांकि, यह एक आधिकारिक परंपरा नहीं है और कभी-कभी ये शब्द बड़े या छोटे उपग्रहों के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं।

- PSLV-C40 एक Microsatellite (Microsat) को ले जाता है जिसे ISRO ने सह-प्रवासी पेलोड के रूप में बनाया है। Microsat 100 किलोग्राम वर्ग का एक छोटा उपग्रह है जो हाल के Cartosat-2 श्रृंखला के लॉन्च से IMS-1 बस से विरासत में मिला है।

Nanosatellites

- शब्द "nanosatellite" या "nanosat" एक कृत्रिम उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है जिसका गीला वजन 1 से 11 किलोग्राम के बीच होता है।

- PSLV-C37 ने दो ISRO Nano Satellites – INS-1A और INS-1B को सह-प्रवासी उपग्रहों के रूप में लॉन्च किया, जो 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किए गए। INS-1C को PSLV-C40 द्वारा 12 जनवरी 2018 को सह-प्रवासी उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया।

Academic Institute Satellites

ISRO ने संचार, दूरसंवेदीकरण और खगोल विज्ञान के लिए उपग्रह बनाने जैसी गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावित किया है। Chandrayaan-1 के लॉन्च ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रयोगात्मक छात्र उपग्रह बनाने की रुचि को बढ़ाया है। सक्षम विश्वविद्यालय और संस्थान ISRO के मार्गदर्शन और समर्थन से Payload के विकास और उपग्रह के डिजाइन एवं निर्माण के तरीकों से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कदम रख सकते हैं।

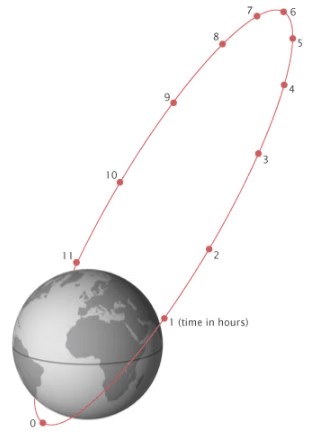

कक्षाएँ

कक्षाओं के कई प्रकार होते हैं:

- ध्रुवीय कक्षा

- सूर्य समकालिक कक्षा

- भू-समकालिक कक्षा

- भू-स्थिर कक्षा

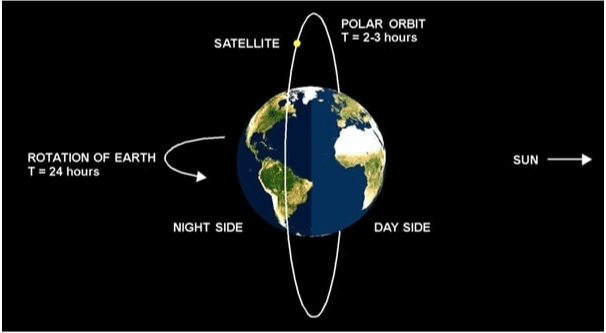

ध्रुवीय कक्षा

- सही शब्द निकट-ध्रुवीय कक्षाएँ होंगी। ये कक्षाएँ लगभग 90 डिग्री के झुकाव पर होती हैं।

- यह उपग्रह को पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखने की अनुमति देती है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है।

- ध्रुवीय कक्षा में एक उपग्रह प्रत्येक कक्षा में अलग-अलग देशांतर पर भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरेगा।

- एक कक्षा पूरी करने में उपग्रह को लगभग 90 मिनट लगते हैं।

- इन उपग्रहों के कई उपयोग हैं।

- जैसे कि स्ट्रैटोस्फियर में ओज़ोन सांद्रता का मापन या वायुमंडल में तापमान का मापन।

- पृथ्वी मानचित्रण और अवलोकन

- जासूसी

- मौसम उपग्रह

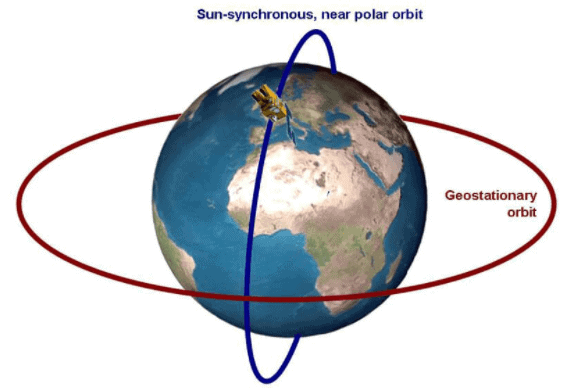

सूर्य समकालिक कक्षा

- ये कक्षाएँ उपग्रह को पृथ्वी के एक भाग के ऊपर उसी समय में गुजरने की अनुमति देती हैं। चूंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, इसका अर्थ है कि उपग्रह को लगभग एक डिग्री प्रति दिन अपनी कक्षा में बदलाव करना होता है।

- ये उपग्रह 700 से 800 किमी की ऊँचाई पर परिक्रमा करते हैं। ये उपग्रह इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है (पृथ्वी केंद्र में उभरी हुई है), भूमध्य रेखा के पास उभार उपग्रह पर अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बलों को लागू करेगा। इससे उपग्रह की कक्षा आगे या पीछे बढ़ सकती है।

- ये कक्षाएँ उन उपग्रहों के लिए उपयोग की जाती हैं जिन्हें निरंतर धूप की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाले उपग्रह उज्ज्वल धूप में सबसे अच्छा काम करते हैं, जबकि लंबे तरंग दैर्ध्य का मापन करने वाले उपग्रह पूर्ण अंधकार में सबसे अच्छा काम करते हैं।

- ये उपग्रह सैन्य और दूरस्थ संवेदन के उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

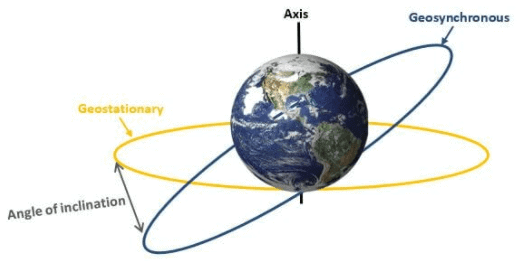

भू-समकालिक कक्षा

- भू-समकालिक कक्षा एक भू-केंद्रित कक्षा है जिसमें पृथ्वी की साइडेरियल घूर्णन अवधि के समान कक्षीय अवधि होती है।

- भू-समकालिक कक्षाएँ उपग्रह को पृथ्वी के लगभग पूरे गोलार्ध का अवलोकन करने की अनुमति देती हैं। इन उपग्रहों का उपयोग बड़े पैमाने पर घटनाओं जैसे हरिकेन या चक्रवात का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

- भू-समकालिक कक्षा एक दोहराने वाला मार्ग है जिसमें उपग्रह हमेशा घूमती हुई पृथ्वी के संदर्भ में आकाश के उसी क्षेत्र में होता है।

- इन कक्षाओं का उपयोग संचार उपग्रहों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार की कक्षा का नुकसान यह है कि चूंकि ये उपग्रह बहुत दूर होते हैं, इनकी संकल्पना खराब होती है। दूसरा नुकसान यह है कि ये उपग्रह ध्रुवों के निकट गतिविधियों की निगरानी करने में परेशानी करते हैं।

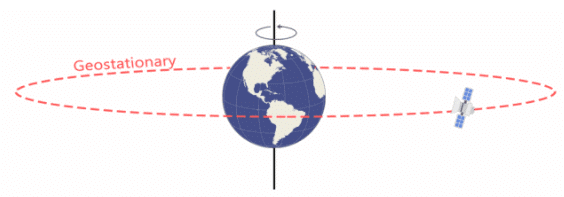

भू-स्थिर कक्षा

यदि हमें एक उपग्रह की आवश्यकता है जो पृथ्वी से एक विशेष दूरी पर हमेशा बना रहे, तो हमें वृत्ताकार कक्षाएँ चाहिए ताकि वृत्ताकार कक्षा के सभी बिंदु पृथ्वी की सतह से समान दूरी पर हों। वृत्ताकार भूमध्य कक्षा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। यदि उपग्रह वृत्ताकार-भूमध्य कक्षा में चल रहा है और इसकी कोणीय गति पृथ्वी की कोणीय गति के समान है, तो उपग्रह को पृथ्वी के साथ चल रहा माना जाएगा। यह उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देगा और इस कक्षा को भू-स्थिर कक्षा कहा जाएगा।

भू-स्थिर उपग्रह की विशेषताएँ

- कक्षा वृत्ताकार है

- कक्षा एक भूमध्य रेखीय तल में है, यानी सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर और इस प्रकार झुकाव शून्य है।

- उपग्रह की कोणीय गति पृथ्वी की कोणीय गति के बराबर है

- क्रांति की अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि के बराबर है।

- पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा एक दिन में पूरी होती है यानी 23 घंटे, 56 मिनट, और 4.1 सेकंड में।

- केवल एक भू-स्थिर कक्षा है।

भू-स्थिर और भू-समकालिक उपग्रहों के बीच अंतर

भू-स्थिर में, कक्षा वृत्ताकार होती है और भूमध्य रेखीय तल में होती है, इसलिए झुकाव शून्य है। इसलिए केवल एक भू-स्थिर कक्षा है। इसके अतिरिक्त, इन उपग्रहों की कोणीय गति पृथ्वी की कोणीय गति के बराबर होती है और इसलिए ये हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं।

दूसरी ओर, भू-समकालिक उपग्रहों में, कक्षा न तो वृत्ताकार होती है और न ही भूमध्य रेखीय होती है, इसलिए यह झुकी हुई होती है। इसकी कोणीय गति पृथ्वी के बराबर होती है और क्रांति की अवधि भी भू-स्थिर उपग्रहों के समान होती है। लेकिन इनमें कई भू-समकालिक कक्षाएँ होती हैं जबकि केवल एक भू-स्थिर कक्षा होती है।

निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO)

निम्न पृथ्वी कक्षा 200 किमी से 1200 किमी तक फैली होती है, जिसका अर्थ है कि यह अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर है, हालाँकि यह किसी भी पारंपरिक विमान की पहुँच से काफी ऊपर है। हालाँकि, LEO अभी भी पृथ्वी के बहुत करीब है, विशेष रूप से भू-स्थिर कक्षा सहित अन्य प्रकार की उपग्रह कक्षाओं की तुलना में।

LEO की विशेषताएँ

- कक्षीय समय कई अन्य प्रकार के कक्षों की तुलना में बहुत कम हैं।

- LEO में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए ऊर्जा का व्यय उच्च कक्षों की तुलना में कम होता है।

- निम्न कक्ष का अर्थ है कि उपग्रह और उपयोगकर्ता एक-दूसरे के करीब होते हैं, और इसलिए पथ हानि अन्य कक्षों जैसे GEO की तुलना में कम होती है।

- LEO उपग्रहों का जीवनकाल अन्य उपग्रहों की तुलना में छोटा होता है।

- कम ऊंचाई पर, लेकिन मापने योग्य गैसों के स्तर के कारण, घर्षण के परिणामस्वरूप कुछ गति में कमी अनुभव की जा सकती है, विशेष रूप से निम्न ऊंचाइयों पर।

- विकिरण स्तर उच्च ऊंचाइयों की तुलना में कम होते हैं।

LEO उपग्रहों के अनुप्रयोग

- LEO कक्ष स्तरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपग्रहों द्वारा किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार और अनुप्रयोग शामिल हैं:

- संचार उपग्रह - कुछ संचार उपग्रह, जिनमें इरिडियम फोन प्रणाली शामिल है, LEO का उपयोग करते हैं।

- पृथ्वी निगरानी उपग्रह LEO का उपयोग करते हैं क्योंकि वे पृथ्वी की सतह को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं क्योंकि वे बहुत दूर नहीं होते। वे पृथ्वी की सतह पर यात्रा भी कर सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन LEO में है, जो पृथ्वी की सतह से 320 किमी (199 मील) और 400 किमी (249 मील) के बीच भिन्न होता है।

LEO में अंतरिक्ष मलबा

- निम्न पृथ्वी कक्षा में सामान्य भीड़भाड़ के अलावा, स्थिति सामान्य अंतरिक्ष मलबे के स्तर के कारण बहुत खराब हो जाती है।

- टकराव और बड़े नुकसान का वास्तविक और बढ़ता हुआ जोखिम है - किसी भी टकराव से और अधिक अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न होने की संभावना है।

मध्यम पृथ्वी कक्ष (MEO)

- ये LEO और GEO कक्षों के बीच होते हैं। ये पृथ्वी से लगभग 8000-20000 किमी की ऊंचाई पर संचालित होते हैं, जो GEO से कम और LEO से अधिक होता है।

- ये मुख्य रूप से संचार उपग्रहों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- इन्हें अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाता है।

- उदाहरणों में GPS और Global Communication और Orblink शामिल हैं।

दो महत्वपूर्ण मध्यम पृथ्वी कक्ष हैं: अर्ध-सिंक्रोनस कक्षा और मोल्निया कक्षा।

- अर्ध-सिंक्रोनस कक्षा एक लगभग वृत्ताकार कक्षा (निम्न विषमता) है, जो पृथ्वी के केंद्र से 26,560 किलोमीटर दूर है (सतह से लगभग 20,200 किलोमीटर)।

(i) इस ऊंचाई पर एक उपग्रह को एक कक्षा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं।

(ii) 24 घंटे में, उपग्रह हर दिन भूमध्य रेखा पर समान दो स्थानों पर पार करता है। यह कक्षा स्थिर और अत्यधिक पूर्वानुमेय है।

(iii) यह वह कक्षा है जिसका उपयोग Global Positioning System (GPS) उपग्रहों द्वारा किया जाता है। - मोल्निया कक्षा दूसरी सामान्य मध्यम पृथ्वी कक्षा है।

(i) इसे रूसियों द्वारा आविष्कार किया गया था, मोल्निया कक्षा उच्च अक्षांशों का अवलोकन करने के लिए अच्छी तरह से काम करती है।

(ii) मोल्निया कक्षा भूस्थिर कक्षा के लिए एक उपयोगी विकल्प प्रदान करती है, क्योंकि भूस्थिर कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर पार्क होते हैं, इसलिए वे उत्तरी या दक्षिणी दूरस्थ स्थानों के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करते, जो हमेशा भूस्थिर उपग्रहों के दृश्य के किनारे पर होते हैं।

(iii) मोल्निया कक्षा उच्च झुकाव (63.4°) को उच्च विषमता (0.722) के साथ जोड़ती है ताकि उच्च अक्षांशों पर देखने के समय को अधिकतम किया जा सके।

(iv) प्रत्येक कक्षा 12 घंटे चलती है, इसलिए कक्षा का धीमा, उच्च ऊंचाई वाला भाग हर दिन और रात उसी स्थान पर दोहराता है। वर्तमान में इस प्रकार की कक्षा का उपयोग रूसी संचार उपग्रहों और सिरीयस रेडियो उपग्रहों द्वारा किया जाता है।

उच्च पृथ्वी कक्षा

- उच्च पृथ्वी कक्षा तब होती है जब एक उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से ठीक 42,164 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है (पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर)।

- इस ऊंचाई पर, उपग्रह एक प्रकार के "स्वीट स्पॉट" में प्रवेश करता है जहां इसकी कक्षा पृथ्वी की घूर्णन से मेल खाती है। इस विशेष उच्च पृथ्वी कक्षा को भू-समकालिक कहा जाता है।

(i) एक वृत्ताकार भू-समकालिक कक्षा में उपग्रह जो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है (विषमता और झुकाव शून्य पर) भू-स्थिर कक्षा होगी जो भूमि के सापेक्ष बिल्कुल भी नहीं चलती।

(ii) इसका कारण यह है कि उपग्रह उसी गति पर परिक्रमा करता है जिस गति पर पृथ्वी घूम रही है, यह हमेशा पृथ्वी की सतह पर उसी स्थान के ऊपर होता है। - भू-स्थिर कक्षा का उपयोग मौसम निगरानी और संचार (फोन, टेलीविजन, रेडियो) के लिए अत्यधिक मूल्यवान है क्योंकि इस कक्षा में उपग्रह एक ही सतह का निरंतर दृश्य प्रदान करते हैं।

- अंत में, कई उच्च पृथ्वी कक्षा वाले उपग्रह सौर गतिविधि की निगरानी करते हैं, उनके चारों ओर अंतरिक्ष में चुम्बकीय और विकिरण स्तरों को ट्रैक करते हैं।

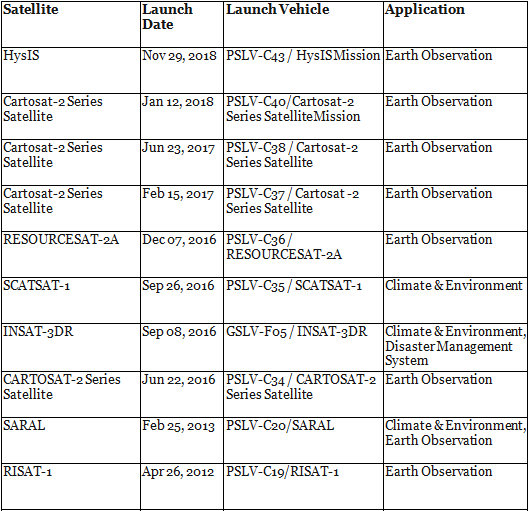

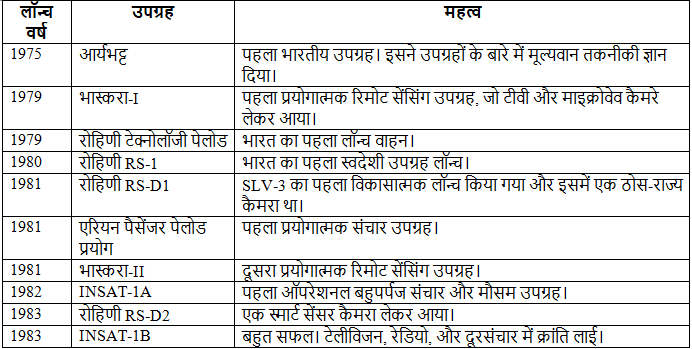

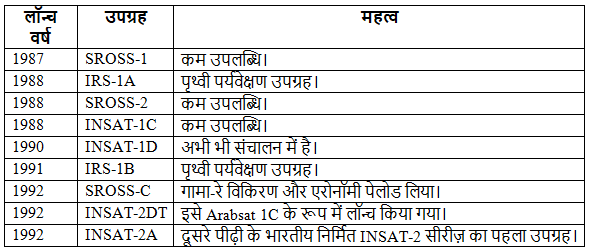

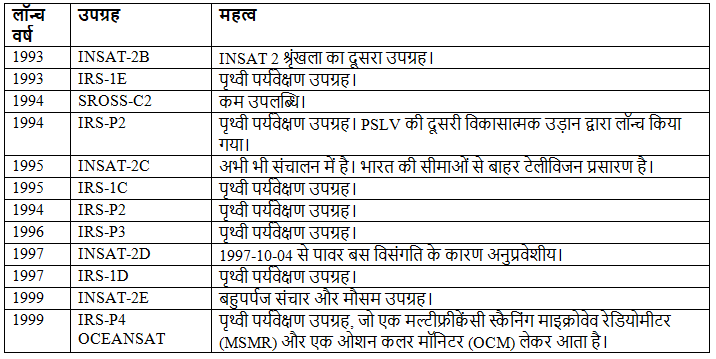

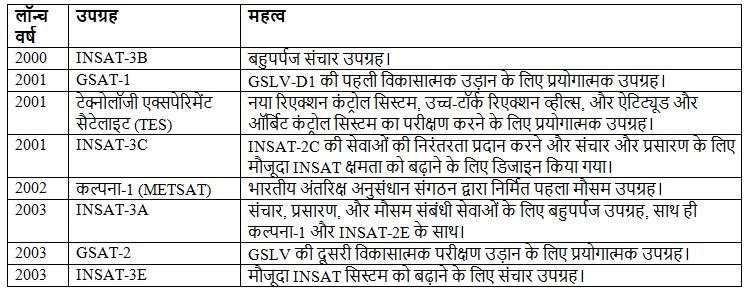

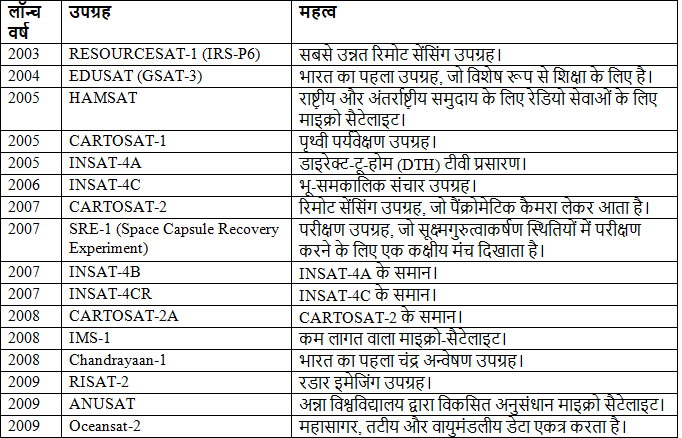

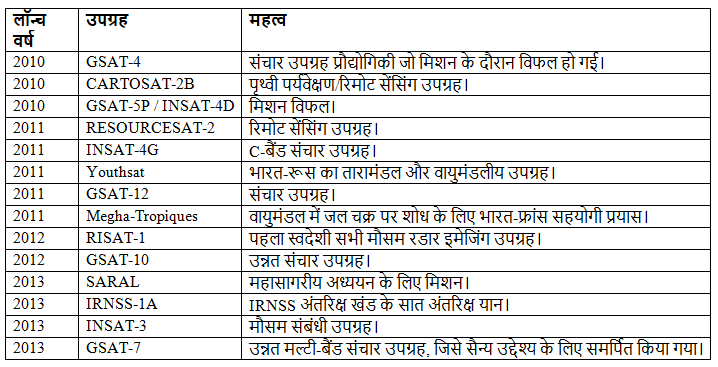

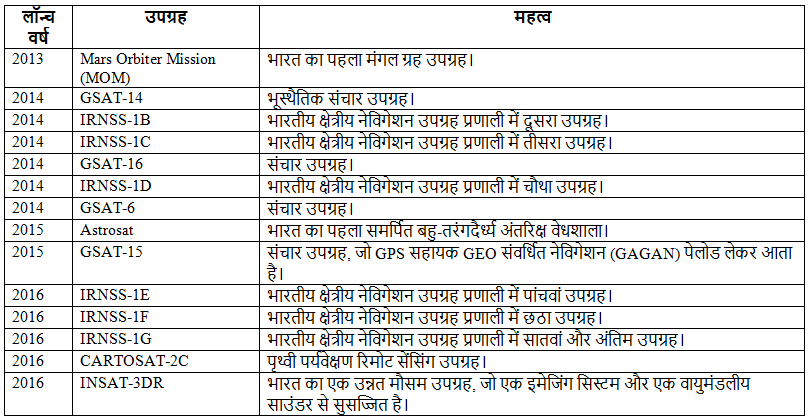

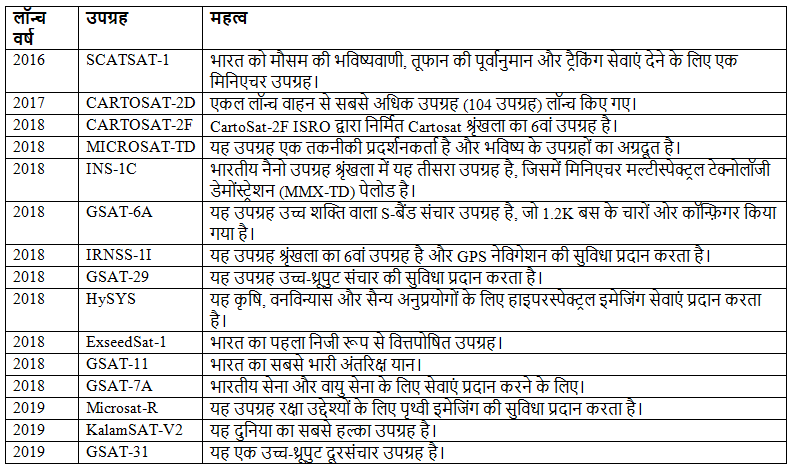

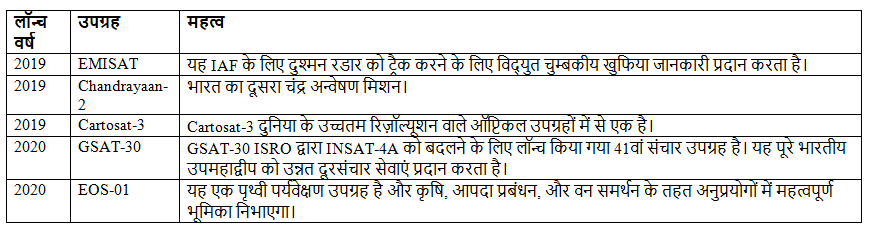

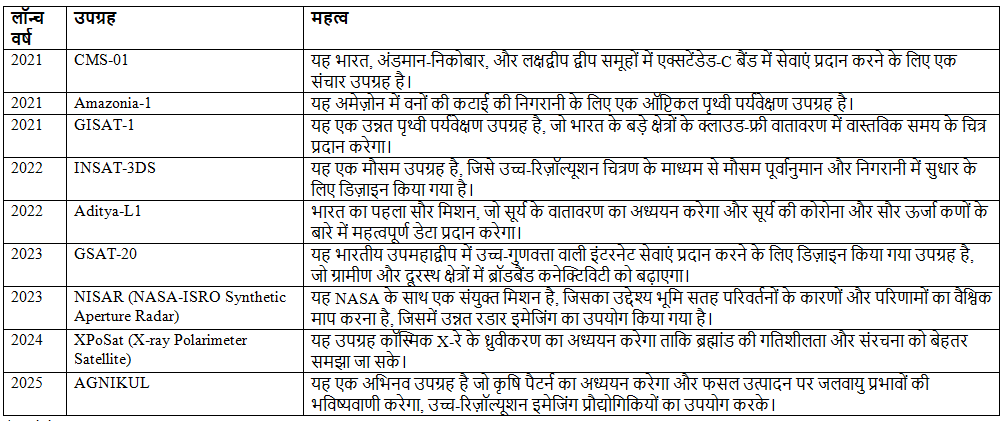

भारतीय उपग्रहों की सूची – (1975 – 2025)

भारत ने 1975 से विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को भारत का एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है और इसे 1969 में स्थापित किया गया था। ISRO का मुख्यालय बैंगलोर में है।

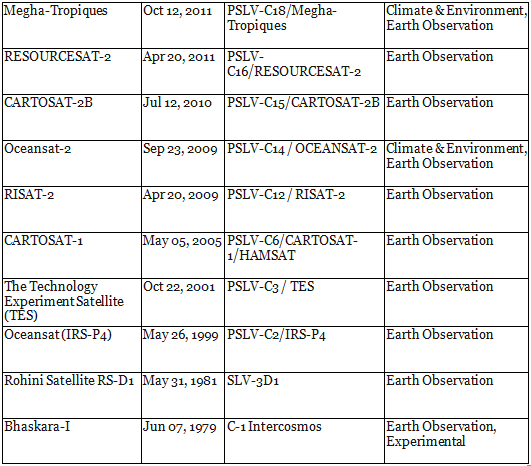

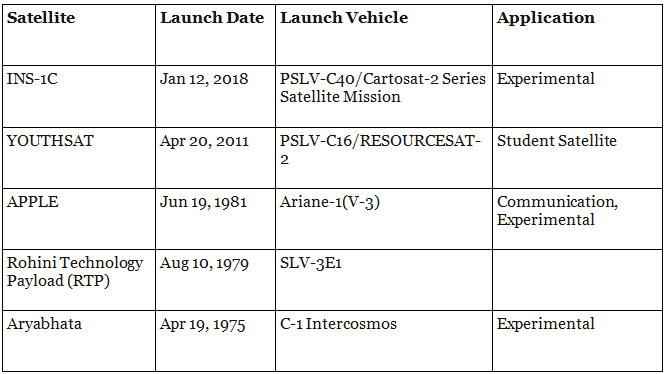

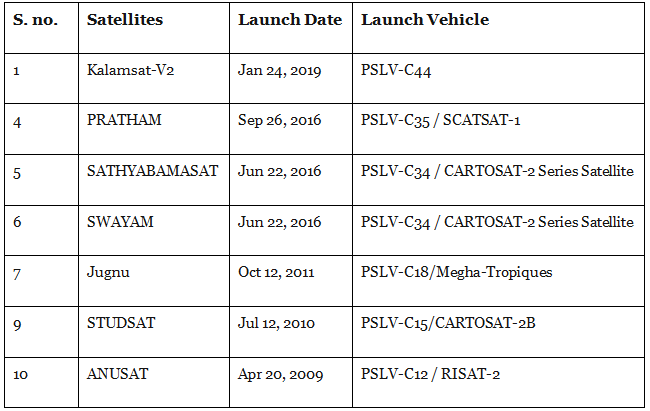

नीचे दी गई तालिका हमें 1975-2020 के बीच लॉन्च किए गए विभिन्न भारतीय उपग्रहों की सूची देती है:

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रमुख संगठन कौन-कौन से हैं? |  |

| 2. ISRO के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख मिशन कौन से हैं? |  |

| 3. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कितने समय से चल रहा है? |  |

| 4. भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? |  |

| 5. अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? |  |