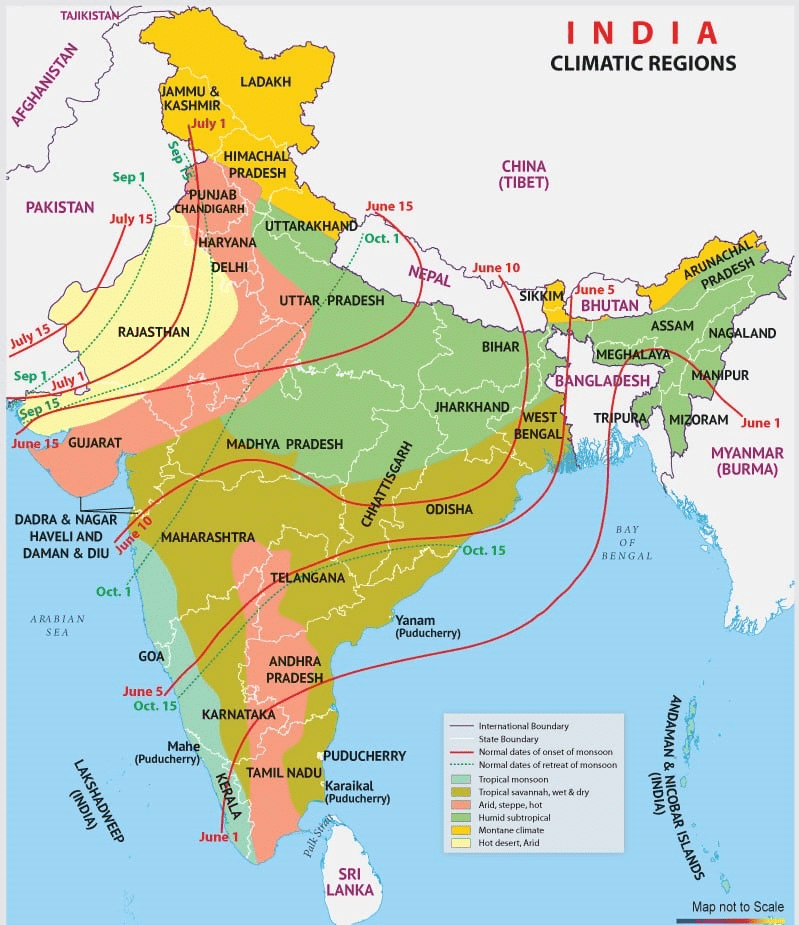

भारतीय जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

परिचय

भारत का जलवायु एक उष्णकटिबंधीय देश की जलवायु से बहुत मिलता-जुलता है, हालाँकि इसका उत्तरी भाग (कर्क रेखा के उत्तर) समशीतोष्ण बेल्ट में स्थित है।

- भारतीय उपमहाद्वीप को ऊँचे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा एशिया के अन्य भागों से अलग किया गया है, जो मध्य एशिया से दक्षिण की ओर आ रही ठंडी वायुमंडलीय धाराओं को रोकते हैं।

- इसका परिणाम यह है कि सर्दियों के दौरान, भारत का उत्तरी आधा हिस्सा समान अक्षांशों पर स्थित अन्य क्षेत्रों की तुलना में 3°C से 8°C अधिक गर्म होता है।

- गर्मी के दौरान, सूर्य की उच्च स्थिति के कारण, दक्षिणी भागों की जलवायु एक समतापीय शुष्क जलवायु के समान होती है।

- उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों पर ‘लू’ नामक गर्म शुष्क हवा का प्रभाव होता है, जो थार, बलूच, और ईरानी रेगिस्तानों से आती है, तापमान को देश के दक्षिणी भागों के समान स्तर तक बढ़ा देती है।

- इस प्रकार, हिमालय के दक्षिण का पूरा भारत जलवायु के दृष्टिकोण से एक उष्णकटिबंधीय देश माना जा सकता है।

- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में वायुमंडलीय धाराओं का मौसमी उलटफेर भारत को एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदान करता है।

- इसलिए, भारतीय जलवायु, सटीकता से, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार (एक विशिष्ट गीला और सूखा जलवायु) है, न कि केवल उष्णकटिबंधीय या आधा समशीतोष्ण जलवायु।

भारतीय जलवायु की विशेषताएँ

भारत में ऊँचाई, स्थान, समुद्र से दूरी और भू-आकृति की विविधता के कारण उच्च क्षेत्रीय जलवायु विविधता है।

वृष्टि

- अधिकांश क्षेत्रों की जलवायु में स्पष्ट रूप से नम और शुष्क मौसम की विशेषता होती है। कुछ स्थान जैसे थार रेगिस्तान, लद्दाख में कोई नम मौसम नहीं होता।

- वार्षिक औसत वृष्टि क्षेत्र के अनुसार काफी भिन्न होती है। मेघालय के मावसिनराम और चेरापूंजी में वार्षिक वृष्टि लगभग 1,000 सेमी होती है, जबकि जैसलमेर में यह कभी-कभी 12 सेमी से अधिक नहीं होती।

- गंगा डेल्टा और ओडिशा के तटीय मैदानों में जुलाई और अगस्त में तीव्र वृष्टि होती है, जबकि कोरोमंडल तट इन महीनों में सूखा रहता है।

- गोवा, हैदराबाद, और पटना जैसे स्थानों में जून की पहली तिमाही में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा होती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ स्थानों में वर्षा की प्रतीक्षा जुलाई की शुरुआत तक होती है।

तापमान

- दैनिक और वार्षिक तापमान की भिन्नताएँ महत्वपूर्ण हैं।

- दैनिक तापमान की उच्चतम भिन्नताएँ थार रेगिस्तान में होती हैं और वार्षिक तापमान की उच्चतम भिन्नताएँ हिमालयी क्षेत्रों में दर्ज की जाती हैं।

- दैनिक और औसत वार्षिक तापमान की भिन्नताएँ तटीय क्षेत्रों में सबसे कम होती हैं।

- दिसंबर में, जम्मू और कश्मीर के कुछ स्थानों पर तापमान -40°C तक गिर सकता है, जबकि कई तटीय क्षेत्रों में औसत तापमान 20-25°C होता है।

- ज्यादातर क्षेत्रों में सर्दियाँ मध्यम ठंडी होती हैं जबकि ग्रीष्मकाल अत्यंत गर्म होता है। हिमालयी क्षेत्रों में सर्दियाँ अत्यंत कठोर होती हैं जबकि ग्रीष्मकाल मध्यम होता है।

भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

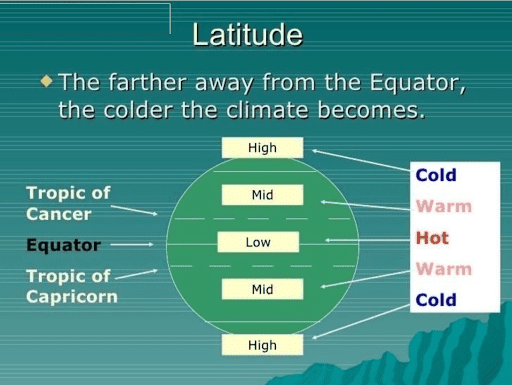

1. अक्षांशीय स्थान

1. भारतीय जलवायु

- भारतीय जलवायु एक उष्णकटिबंधीय देश की जलवायु के समान है।

- भारत का मुख्य भूमि 8°N से 37°N के बीच फैला हुआ है।

- कर्क रेखा के दक्षिण स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में हैं और इसलिए इन्हें उच्च सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।

- गर्मी के मौसम में तापमान बहुत अधिक होता है और सर्दियों में अधिकांश क्षेत्रों में तापमान मध्यम होता है।

- उत्तर के भाग गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ इन्हें अपेक्षाकृत कम सौर ऊर्जा मिलती है।

- हालांकि, उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में स्थानीय गर्म हवा, जिसे 'लू' कहा जाता है, के कारण तापमान बहुत अधिक होता है।

- सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा ठंडी लहरें आती हैं।

- हिमालय के कुछ स्थान सर्दियों में विशेष रूप से निम्न तापमान रिकॉर्ड करते हैं।

- तटीय क्षेत्र स्थिर जलवायु परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, भले ही वे कितनी भी ऊँचाई पर हों।

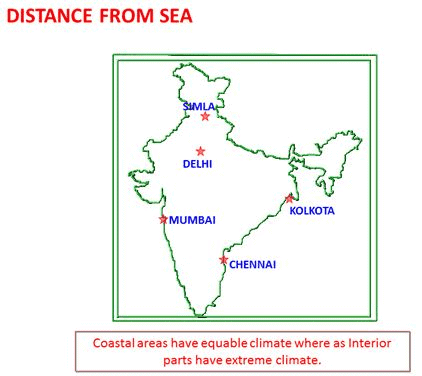

2. समुद्र से दूरी

- तटीय क्षेत्रों में मध्यम या समुद्री जलवायु होती है, जबकि आंतरिक स्थान समुद्र के स moderating प्रभाव से वंचित होते हैं और अत्यधिक या महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं।

- मौसमी हवाएँ पहले तटीय क्षेत्रों तक पहुँचती हैं और इसलिए अच्छी मात्रा में वर्षा लाती हैं।

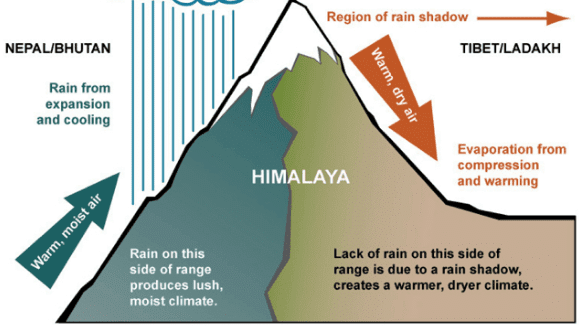

3. हिमालय

- यह भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

- हिमालय भारत और मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करते हैं।

- सर्दियों में, हिमालय भारत को मध्य एशिया की ठंडी और शुष्क वायु धाराओं से बचाते हैं।

- मौसमी महीनों में, ये पर्वत श्रृंखलाएँ वर्षा लाने वाली दक्षिण-पश्चिम मौसमी हवाओं के लिए एक प्रभावी भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती हैं।

- हिमालय मौसमी हवाओं की बंगाल की खाड़ी की शाखा को दो शाखाओं में विभाजित करते हैं - एक शाखा उत्तर-पश्चिम भारत की मैदानी क्षेत्रों की ओर और दूसरी दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर बहती है।

- यदि हिमालय मौजूद नहीं होते, तो मौसमी हवाएँ सीधे चीन में चली जातीं और उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान बन जाता।

मैदानी क्षेत्र (इंडस-गंगा मैदानी) में वर्षा का स्तर पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है:

गर्मी के मौसम में, समतल क्षेत्र में कई छोटे निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं। जब मानसून की हवाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, तो प्रत्येक निम्न दबाव क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण नमी के स्तर में कमी आती है। जब हवाएँ समतल के पश्चिमी भागों (दिल्ली, हरियाणा आदि) तक पहुँचती हैं, तब मानसून की हवाओं में सभी नमी समाप्त हो जाती है।

नोट: हरियाणा और पंजाब रेगिस्तान नहीं हैं जैसे कि राजस्थान, क्योंकि उन्हें सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त होती है। (गर्मी में वर्षा बहुत कम होती है)।

4. भौतिक भूगोल और भारतीय जलवायु

भौतिक भूगोल वह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो किसी क्षेत्र में प्राप्त औसत वार्षिक वर्षा को निर्धारित करता है।

(a) भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ भाग अर्ध-शुष्क हैं:

- ओरोग्राफिक बाधा के वायव्य पक्ष पर स्थित स्थानों को अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, जबकि उसके पार्श्व (लेवर्ड) पक्ष पर स्थित स्थान शुष्क से अर्ध-शुष्क रहते हैं, जो वर्षा-छाया प्रभाव के कारण होता है। उदाहरण: अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी मानसून हवाएँ पश्चिमी घाट पर लगभग सीधी टकराती हैं और पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर प्रचुर मात्रा में वर्षा का कारण बनती हैं। इसके विपरीत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु के विशाल क्षेत्र पश्चिमी घाट के वर्षा-छाया या लेवर्ड पक्ष में स्थित हैं और उन्हें कम वर्षा प्राप्त होती है।

(b) गुजरात और राजस्थान को कोई महत्वपूर्ण वर्षा नहीं मिलती:

- राजस्थान और गुजरात में मानसून की हवाएँ किसी भी ओरोग्राफिक बाधा द्वारा अवरुद्ध नहीं होती हैं, और इसलिए ये क्षेत्र वर्षा प्राप्त नहीं करते। मानसून की हवाएँ लगभग अरावली पर्वतों के समानांतर बहती हैं, जिससे ओरोग्राफिक वर्षा नहीं होती। राजस्थान और गुजरात में कोई संवहन सेल या ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय गतिविधियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं: मानसून की हवाएँ तिब्बत के निम्न-दाब क्षेत्रों की ओर बहती हैं, इसलिए गुजरात और राजस्थान में केवल क्षैतिज वायु आंदोलन होते हैं। उप-उष्णकटिबंधीय उच्च-दाब बेल: सर्दियों में यह क्षेत्र STJ – उप-उष्णकटिबंधीय जेट के कारण मजबूत विविधता का अनुभव करता है।

(c) चेरापूंजी और मावसिनराम में असाधारण उच्च वर्षा होती है:

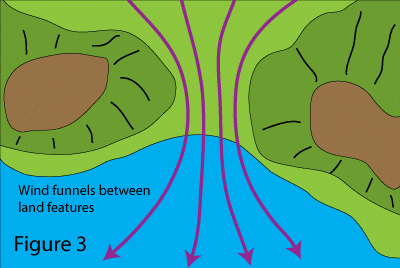

- मावसिनराम और चेरापूंजी पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं, जिनका वार्षिक औसत वर्षा 1000 सेमी से अधिक है। इन स्थानों पर प्रचुर वर्षा का कारण नदियों के बीच की संकीर्णता प्रभाव और ओरोग्राफिक उन्नयन है।

नदियों के बीच की संकीर्णता प्रभाव = बादल पहाड़ियों के बीच संकीर्ण क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं और इसलिए बादल घनत्व असाधारण होता है।

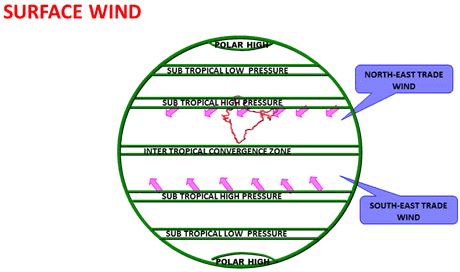

5. मानसून की हवाएँ और भारतीय जलवायु

- भारतीय जलवायु का सबसे प्रमुख कारक मानसून की हवाएँ हैं। भारतीय मानसून की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं: (i) अचानक आगमन (सभी प्रकार की वर्षा) (ii) क्रमिक प्रगति (iii) क्रमिक वापसी (iv) वायुमंडलीय मौसमी परिवर्तन। मानसून की हवाओं का पूर्ण पलटाव मौसम में अचानक बदलाव लाता है। कठोर गर्मी का मौसम अचानक मानसून या वर्षा के मौसम में बदल जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश में वर्षा लाते हैं। उत्तर-पूर्व सर्दी का मानसून अधिक वर्षा नहीं लाता, सिवाय कोरोमंडल तट (तमिलनाडु तट) के, जो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करता है।

6. ऊपरी वायु परिसंचरण

- भारतीय भूभाग पर ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन जेट स्ट्रीम द्वारा लाया जाता है। (इसे भारतीय मानसून में विस्तार से समझाया जाएगा)

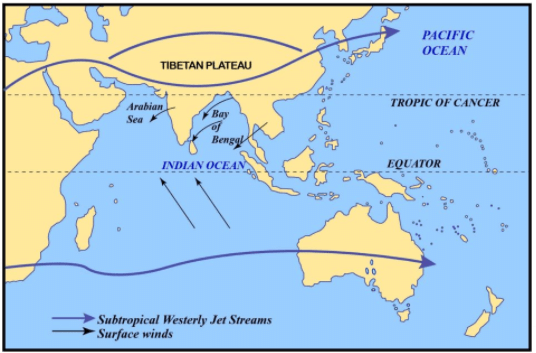

पश्चिमी जेट स्ट्रीम

- पश्चिमी जेट स्ट्रीम सर्दियों में उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर बहुत उच्च गति से बहती है।

- जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत में सर्दियों के मौसम की परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

- यह जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है।

- उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में सर्दी की बारिश और गर्म तूफान तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कभी-कभी भारी बर्फबारी इन विक्षोभों के कारण होती है।

- इन विक्षोभों के बाद आमतौर पर पूरे उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में शीत लहरें होती हैं।

जनवरी माह में भारतीय उपमहाद्वीप पर वायुमंडलीय स्थितियाँ

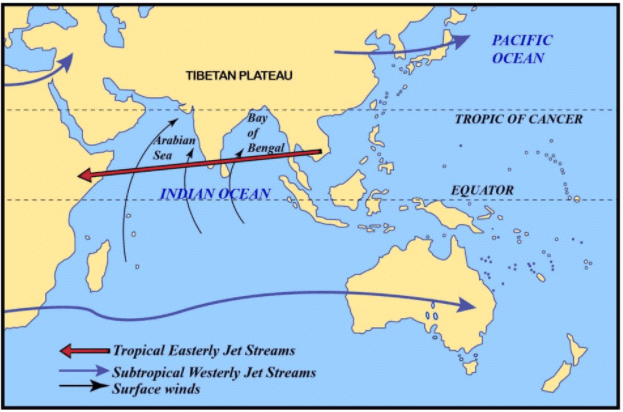

पूर्वी जेट स्ट्रीम

- गर्मी में ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के उत्तरी गोलार्ध में स्पष्ट परिवर्तन के कारण होता है।

- पश्चिमी जेट स्ट्रीम की जगह पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है, जो तिब्बत पठार के गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है।

- यह दक्षिण-पश्चिम मानसून के अचानक आगमन में मदद करती है।

7. उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं।

- अधिकांश चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान मौसम की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं (कम-तीव्रता वाले चक्रवात)।

- कुछ चक्रवात रिट्रीटिंग मानसून के मौसम में, अर्थात् अक्टूबर और नवम्बर में उत्पन्न होते हैं (उच्च-तीव्रता वाले चक्रवात), और भारत के पूर्वी तट के मौसम की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं।

- पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव में पूर्व की ओर बढ़ते हैं।

- वे अधिकांश उत्तर-पश्चिमी मैदानी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सर्दियों के मौसम की स्थितियों को प्रभावित करते हैं।

8. एल-नीनो, ला नीना, ईएनएसओ और भारतीय जलवायु

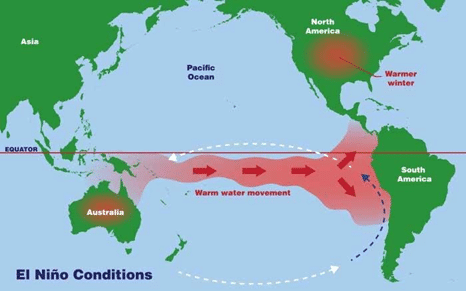

एल नीनो

- मौसमी वर्षा और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। < />

- एल नीनो घटनाओं के दौरान सूखा आम है क्योंकि मौसमी और चक्रवाती वर्षा कम होती है।

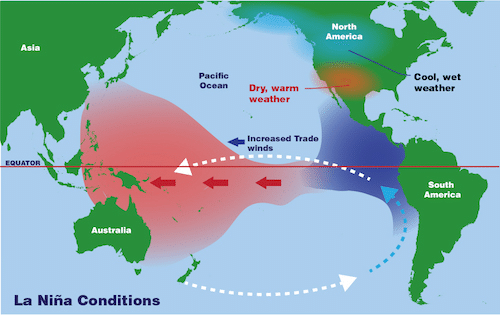

- बंगाल की खाड़ी में मौसमी और चक्रवात निर्माण के लिए लाभकारी।

- अरब सागर में चक्रवात निर्माण को दबाया गया है।

- बाढ़ आम है।

- दक्षिणी ऑस्सीलेशन वास्तव में पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में निम्न और उच्च दबाव क्षेत्रों की ऑस्सीलेशन या वैकल्पिक स्थितियां हैं।

- एल नीनो के साथ संयोग करने वाला दक्षिणी ऑस्सीलेशन ENSO या एल नीनो साउदर्न ऑस्सीलेशन कहलाता है। (SO आमतौर पर एल नीनो के साथ संयोग करता है। इसी कारण एल नीनो को आमतौर पर ENSO कहा जाता है)

- ENSO = [पूर्वी प्रशांत में गर्म पानी, पूर्वी प्रशांत में निम्न दबाव] [पश्चिमी प्रशांत में ठंडा पानी, पश्चिमी प्रशांत में उच्च दबाव]

- जलवायु की स्थितियां एल नीनो के समान होती हैं।

सारांश

भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय विशेषताओं से परिभाषित है, जिसमें उत्तरी भाग समशीतोष्ण बेल्ट में है और हिमालय एक जलवायु बाधा के रूप में कार्य करता है। देश में उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु का अनुभव होता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसमी हवाओं के उलटफेर के कारण है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक स्थिति, समुद्र से दूरी, हिमालय की उपस्थिति, भौतिक भूगोल, मौसमी हवाएं, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, और एल नीनो, ला नीना, और ENSO जैसे घटनाएं शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय जलवायु विविधता, स्पष्ट गीले और सूखे मौसम, विविध वर्षा पैटर्न, और देश भर में महत्वपूर्ण तापमान भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो भौगोलिक, वायुमंडलीय, और महासागरीय प्रभावों के जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती हैं।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|